长林系列和鄂油系列油茶品种经济性状及品质差异分析

曹军波 万志文 张焕文 程军勇 杜洋文

(1.黄冈市林业科学研究所,湖北 黄冈 438100;2.湖北省林业科学研究院,湖北 武汉 430075)

0 引言

油茶(Abel.)是我国特有的食用木本油料树种,属山茶科(Theaceae)山茶属(),与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物。油茶在越南、缅甸、日本等国家有少量种植,在我国已有2 300多年的种植历史,分布于北纬18°28′~34°34′、东经100°0′~122°0′的低山丘陵地带,主要分布在湖南、江西、云南、浙江、福建等17个省(自治区、直辖市)。茶油是世界上最健康的食用油之一,也被称为“东方橄榄油”。

油茶种子的含油率和脂肪酸组成是影响其产量和质量的重要指标,油茶种子脂肪酸组成在不同品种(系)及不同种植地点之间存在差异。长林系列油茶品种(如长林3号、长林4号、长林18号、长林23号、长林40号和长林53号)属于引进栽培品种,基本都通过湖北省认定;鄂油系列油茶品种(如鄂油151号、鄂油102号、鄂油63号和鄂油81号)属于当地选育良种。对于这两大系列油茶品种重要经济性状和果实品质在湖北省的表现差异,目前鲜有报道。基于此,笔者拟对长林系列油茶品种和鄂油系列油茶品种果实单果鲜质量、单位面积鲜果产量、出籽率、种仁含油率和脂肪酸组分等进行差异分析,为进一步筛选出适宜湖北省栽培和性状表现优良的良种提供理论依据。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

以麻城五脑山林场国家油茶良种基地种植的 鄂 油63号、81号、102号、151号 和 黄 梅县邢绣娘生态农林科技有限公司种植的长林3号、4号、18号、23号、40号、53号 为 调 查 对象。麻城五脑山林场油茶于2012年春季按株行距3 m×3 m种植;黄梅县邢绣娘生态农林科技有限公司油茶于2009年冬季按株行距2 m×3 m种植,2020年调整为4 m×3 m。试验地油茶林每年按除草、施肥、病虫害防治常规技术进行管理。

1.2 指标调查与测定方法

2021年10月下旬,对每个油茶品种选取冠幅、树高基本一致以及正常结实的植株5株,测量其树冠东西和南北宽度,冠幅按圆形计算;测定各品种单株鲜果质量,并随机选取30个鲜果,测定鲜果含水率、单果鲜质量、鲜出籽率、干出籽率、皮厚和单位面积产量等指标。鲜果含水率=(鲜果质量-干仁质量)/鲜果质量×100%,单果鲜质量用百分之一电子天平称量,鲜出籽率=鲜籽质量/鲜果质量×100%,干出籽率=干籽质量/鲜果质量×100%,皮厚用游标卡尺测定中间部位,单位面积产量=鲜果质量/冠幅。油茶种仁含油率和脂肪酸组分含量由国家林业和草原局经济林产品质量检验检测中心(杭州)测定。饱和脂肪酸为棕榈酸和硬脂酸之和,不饱和脂肪酸为油酸、亚油酸、棕榈烯酸、亚麻酸和顺-11-二十碳烯酸之和。

2 结果与分析

2.1 不同品种间果实经济性状差异

由表1可知,10个参试品种的单果鲜质量大小顺序为:长林53号>长林18号>长林23号>长林4号>鄂油81号>长林3号>鄂油151号>鄂油102号>长林40号>鄂油63号。长林53号与长林18号、长林23号分别存在显著性差异,长林18号和长林23号间差异不显著,长林3号、长林40号、鄂油102号、鄂油151号和鄂油63号5个品种间差异不显著。10个参试品种的果实皮厚大小顺序为长林40号>长林23号>长林18号>长林53号>鄂油81号>长林4号>长林3号>鄂油102号>鄂油63号>鄂油151号,长林40号与长林23号差异显著,长林18号、长林53号、鄂油81号、长林4号等4个品种间差异不显著,鄂油63号与鄂油151号差异显著。

表1 不同品种间单果鲜质量和果实皮厚差异分析

由表2可知,10个参试品种的单位面积产量大小顺序为鄂油63号>长林53号>长林23号>鄂油81号>长林4号>长林40号>鄂油102号>长林18号>长林3号>鄂油151号,鄂油63号、长林53号、长林23号、鄂油81号、长林4号、长林40号等6个品种间差异不显著,但均与鄂油151号差异显著,鄂油63号与长林3号、长林18号、鄂油102号、鄂油151号间差异显著。10个参试品种的鲜果含水率大小顺序为长林4号>长林23号>长林40号>鄂油81号>鄂油63号>长林53号>鄂油102号>长林3号>长林18号>鄂油151号,长林4号、长林23号、长林40号、鄂油81号、鄂油63号等5个品种间差异不显著,但与其他品种差异显著,长林3号、长林18号、鄂油102号等3个品种间差异不显著。

表2 不同品种间单位面积产量和鲜果含水率差异分析

由表3可知,10个参试品种的鲜出籽率大小顺序为长林3号>长林53号>鄂油81号>鄂油102号>鄂油151号>长林4号>长林18号>鄂油63号>长林23号>长林40号,长林3号、长林53号、鄂油81号等3个品种间差异不显著,长林3号与其他品种差异显著。10个参试品种的果实干出籽率大小顺序为长林53号>长林18号>鄂油151号>长林23号>长林3号>长林4号>鄂油102号>鄂油81号>鄂油63号>长林40号,长林53号与其他品种差异显著,长林23号与鄂油151号差异不显著,长林3号与长林4号差异不显著,长林40号、鄂油81号、鄂油63号等3个品种间差异不显著。

表3 不同品种间果实鲜出籽率和干出籽率差异分析

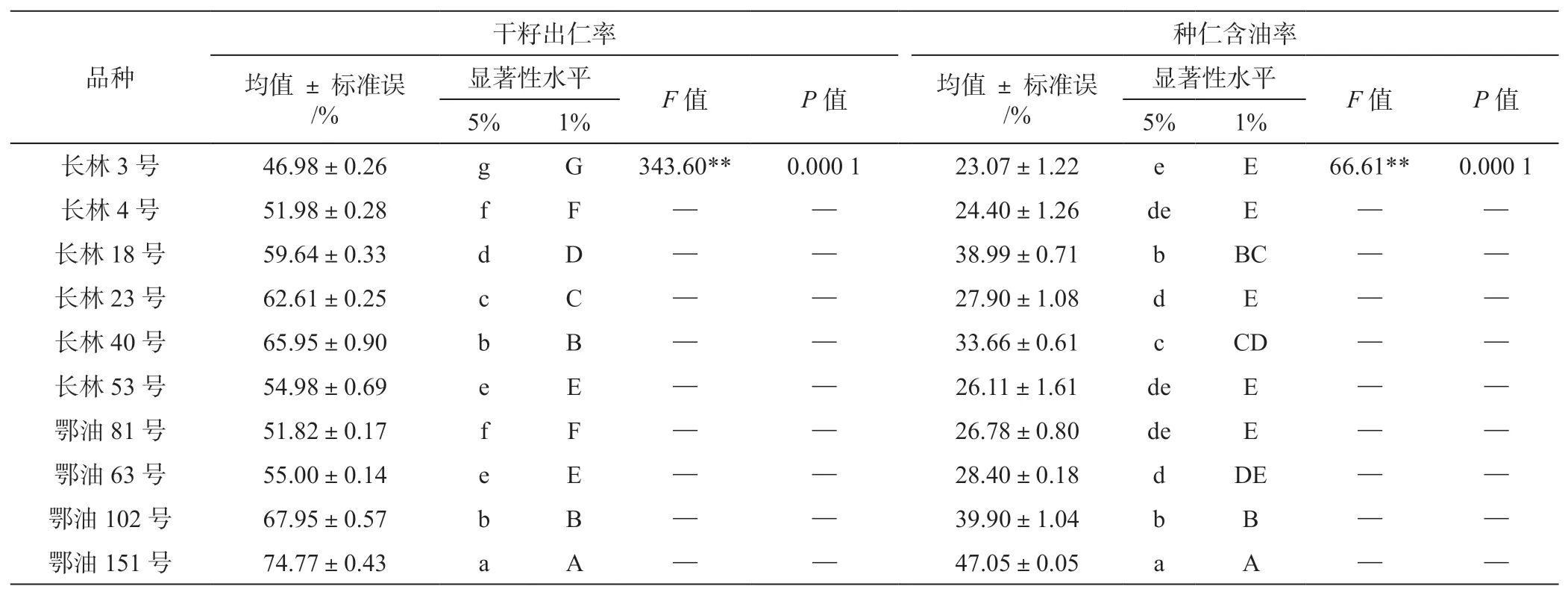

由表4可知,10个参试品种的干籽出仁率大小顺序为鄂油151号>鄂油102号>长林40号>长林23号>长林18号鄂油63号>长林53号>长林4号>鄂油81号>长林3号,鄂油151号与其他品种间差异显著,长林40号与鄂油102号间差异不显著,它们与其他品种均差异显著。10个参试品种的种仁含油率大小顺序为鄂油151号>鄂油102号>长林18号>长林40号>鄂油63号>长林23号>鄂油81号>长林53号>长林4号>长林3号,鄂油151号与其他品种间差异显著,长林4号、长林23号、长林53号、鄂油81号、鄂油63号等5个品种间差异不显著,长林18号与鄂油102号间差异不显著。

表4 不同品种间果实干籽出仁率和种仁含油率差异分析

2.2 不同品种间果实品质差异

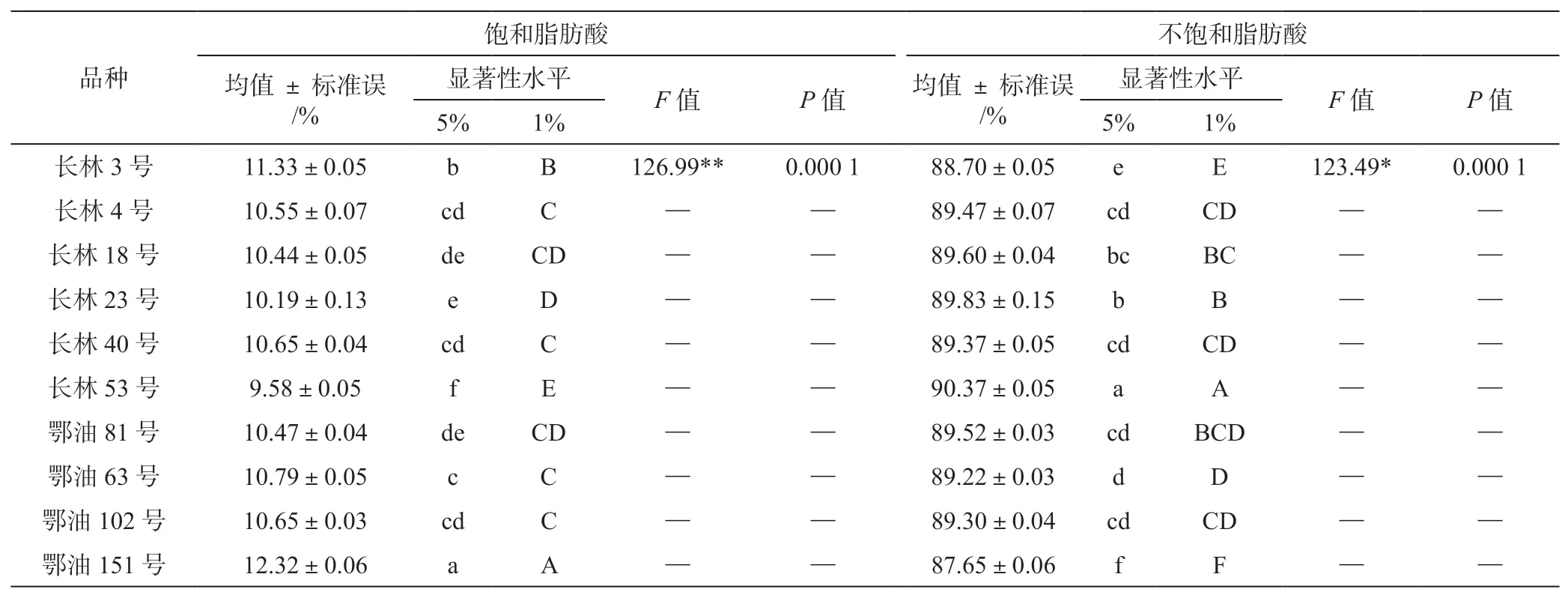

由表5可知,各参试品种的饱和脂肪酸含量大小顺序为鄂油151号>长林3号>鄂油63号>长林40号=鄂油102号>长林4号>鄂油81号>长林18号>长林23号>长林53号,鄂油151号与其他品种间差异极显著,长林3号与其他品种间差异极显著,长林53号与其他品种间差异极显著。各参试品种的不饱和脂肪酸含量大小顺序为长林53号>长林23号>长林18号>鄂油81号>长林4号>长林40号>鄂油102号>鄂油63号>长林3号>鄂油151号,长林53号与其他品种间差异极显著,长林3号与其他品种间差异极显著,鄂油151号与其他品种间差异极显著,长林4号、长林18号、长林40号、鄂油81号、鄂油102号等5个品种间差异不显著。

表5 不同品种间果实饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸差异分析

3 讨论与结论

此次参试的大部分长林系列油茶品种单果鲜质量均在20 g以上,长林53号平均值达到30.90 g;鄂油系列油茶品种单果鲜质量均小于15.5 g,为12.58~15.28 g。长林系列油茶品种果皮厚度基本在3.00 mm以上;鄂油系列油茶品种(鄂油81号除外)为2.90 mm以下,鄂油151号仅为2.26 mm,果皮厚度明显小于长林系列品种。在参试油茶品种中,单位面积鲜果产量以鄂油63号较高,为(3.94±0.51) kg/m。

此次参试的大部分长林系列油茶品种干出籽率大于鄂油系列油茶品种,干籽出仁率和种仁含油率鄂油系列品种总体高于长林系列品种。长林系列品种(长林40号除外)干出籽率在59%~71%,鄂油系列品种(鄂油151号除外)干出籽率在54%~58%,二者差异较大。干籽出仁率以鄂油151号较高,平均值为74.77%;长林3号最低,平均值仅为46.98%。种仁含油率以鄂油151号较高,为47.05%;其后为鄂油102号、长林18号和长林40号,平均值分别为39.90%、38.99%和33.66%;长林4号和长林3号最低,平均值仅为24.40%和23.07%。

此次参试的长林系列油茶品种果实品质总体高于鄂油系列油茶品种。长林系列品种果实不饱和脂肪酸范围为88.70%~90.37%,鄂油系列品种为87.65%~89.52%。不饱和脂肪酸含量以长林53号较高,为(90.37±0.05)%;以鄂油151号最低,仅为87.65%。

综上可知,长林系列油茶品种单果鲜质量、干出籽率、不饱和脂肪酸含量总体高于鄂油系列油茶品种,鄂油系列油茶品种干籽出仁率和种仁含油率总体高于长林系列油茶品种,鄂油系列4个品种间单位面积鲜果产量差异较大,长林系列6个品种间差异较小。综合各参试品种单位面积产量、出油率和不饱和脂肪酸含量3个主要指标可知,长林53号、鄂油102号、长林40号、鄂油63号综合性状表现更优,适合在湖北省推广种植。