口述史如何成为街区史

——张建“口述津沽”方法论探析

天津今晚报社张建老师的“口述津沽”,是天津市问津书院《问津文库》推出的系列口述著作,已经出版五种,分别是《口述津沽:民间语境下的堤头和铃铛阁》《口述津沽:民间语境下的西沽》《口述津沽:民间语境下的西于庄》《口述津沽:民间语境下的丁字沽》《口述津沽:民间语境下的吴家窑新村》。这些著作是他近二十年投身城市口述事业结出的硕果,也是近二十年来国内口述史领域,特别是城市口述史实践领域的重要成果。笔者以“口述津沽”的方法论特征略作探析,就教于张建老师和相关专家。

从文化上讲,幼发拉底河和底格里斯河是美索不达米亚文化,后来的希伯来文化、阿拉伯文化的起源地,也是世界四大文明的发祥地之一。犹太人创立了犹太教,灭国以后,犹太人被掳到埃及,说是从摩西带领以色列人出埃及时开始撰写《摩西五经》,其实是犹太人被掳到巴比伦以后才开始写作《摩西五经》。犹太教义被传播,才有了基督教。如果承认西方文明的两“希”(希伯来、希腊)起源的话,更应该尊重“巴比伦”的称谓,不是连伯特曼也承认巴比伦的《汉谟拉比法典》是世界上第一部法典吗?

口述对象的选择与城市史观的形成

张建口述津沽的采访对象基本都是天津市边缘街区的平民,这些平民在老天津眼中又都是“非主流的平民”(姜维群《口述津沽:民间语境下的堤头和铃铛阁》序言)。因为他们居住在城市边缘(以前称为“郊村”),祖辈大都是从河北、山东等地来天津谋生的,逐渐落地生根成了天津人。

爱思唯尔理解的需求是三角模型,底层是基础入门的百科知识、再往上会有一些进阶的科学知识,最顶端是最重要和最新的研究知识。人们需要的是找到正确的内容来解决遇到的问题。所以传统文献知识服务商需要找到更有意义的方式帮助用户,比如他们想看数据,想看最新的研究内容,这是他们的需求,而不是一本书或者一本期刊。当用户搜索一个词时,希望给予他们的时该词的相关知识,是入门知识还是最新研究可以由用户选择,而不是给一堆文献的检索结果。应该做到能从图书、期刊、专利等文献中提取特定概念词,将各类文献内容关联起来,使用户通过检索,能直接得到该检索词的定义、特性等内容,而不是去通读大段的文献。

2016年9月,张建在《口述津沽:民间语境下的西沽》后记说,老家底、老故事、老段子、老见闻,“终于堂堂正正地载入史册”。

2016年11月17日,张建在丁字沽采访日记中写道:“那些被边缘化的地方,更需要有人去挖掘去抢救它们的历史。”这就是说城市史不能缺少平民的历史,他们的历史应“堂堂正正地载入史册”,而不应是一直被漠视的“隐藏历史”。因此,张建的城市史观不是政治史观,也非城建史观,而是平民史观。

一般而言,学习动力决定了一个学生能走多远,学习意愿强的中职生无疑是会在专业课上下功夫,然而对于包括语文在内的公共基础课大部分学生都缺乏学习动力,毕竟职业教育是面向市场需求的,这类人文素养教育在他们心中无法和处于核心主线地位的职业教育相比。

民主党派成员的组织认知度及提升策略——基于 H省科研院所九三学社社员的实证分析 ……………… 上官莉娜 向亦茹(2·48)

“口述津沽”是采用传统的列传结构,集合若干口述者的叙述来呈现一个街区的历史。张建关注的街区大都是边缘街区,它们既不能代表天津老城和租界,与周边街区的共性也较少,不具备成为某种样本的特质,很长时间内这些街区只是天津的一个“郊村”,一个“地方”。如何通过口述让“郊村”的“地方性”和“天津性”得到较为合理和充分的展示,是摆在张建面前的一个重要问题。

张建这五部口述史著作的书名都冠以“民间语境”,民间语境是非官方语境,但可以是精英语境,也可以是平民语境。张建的口述史著作有精英立场,但不是精英语境,而是平民语境,这是他的平民城市史观在口述实践上的自然表现。

从街区史层面重写城市史

“口述津沽”实际上已用平民口述史方式重写了天津城市史,而且是从城市街区史的层面重写了天津城市史。

英国著名口述史专家汤普森曾说:“把历史恢复成普通人的历史,并使历史与现实密切相联。”就城市史而言,要把历史恢复成普通人的历史,就是承认历史的主体是微观人群,平民是城市的主体,城市史就是平民史。也就是说,平民史不是“正史”的补充,它本身就是正史。

平民作为微观人群,不应被传统的城市史遮蔽,而应是城市史的主角。这就会引出新的问题:城市史如果是平民史,那这样的城市史该如何书写?

传统的城市史写法主要是将城建大事件串联为城市史。这种城市史的核心是宏观的事,而非微观的人。读者从这样的城市史中看到的是城市的兴起与发展历程,却不太能感知城市居民,特别是城市平民是如何在这个城市的历史上存在的。平民史发生的空间载体主要是街区,与大事件、大历史并没有太直接的关系,因此平民史的书写可以是一户一户的平民史的叠加,更应在街区史的框架下书写平民史。这样,平民史的价值不再是孤立的个人史或家史的放大,而是用相同生存环境下不同的平民史去共同构建属于它们的街区史。

在“日记篇”中,张建又写道:“典型性和普遍性,在很多情况下并不是事先确定的,只有随着访谈的步步深入和访谈范围的逐渐扩大,才可分出主次。通常情况下,都是走‘先有量,后有质’的路子,如果没有来者不拒的初始阶段,也就不会产生‘口述骨干’,所以‘基数’的设计也很重要,既不能多多益善有意拼凑,也不能精挑细选撑不起门面。所谓典型性与普遍性结合,就是让每一个‘口述群’都能发出各具特色的历史回声,既起伏跌宕又平实感人。”张建“口述津沽”的列传人物每本三四十人不等,人数并不多,但最后入选者却多是“能发出各具特色的历史回声”的角儿。因此,从开始的“口述群”建立到最后“列传”成型,是经过了理性的选择的。我们不应只看到面上的三四十个角儿,更应体味张建从“口述群”选角儿、培育角儿的苦心,因为苦心背后是方法。

空间结构在街区史书写中该处于什么位置?若以空间结构为经,以口述列传为纬来结构口述街区史,是否较能兼顾空间的公共叙述和私人叙述?会不会打破私人叙述的完整性?这都值得研究,值得在实践中尝试。但可以说明的是,张建选择做列传式街区史,在列传的结构中加入街区空间结构的叙述,已然在进行着口述史实践的“空间转向”。因为张建很明白,利用地图、示意图等地理空间信息不仅有助于理解口述史的“左图”,更具有空间场所自身的力量,必会深化生活在特定空间的平民生活状态的理解。

张建将“口述津沽”的目标锁定在街区,这就决定了他口述街区的方法必然会受到街区这个对象的制约,要驾驭这样的对象,并试图重写这个对象,就必须要有驾驭的方法。从张建这五部“口述津沽”的内容看,他之所以能从街区史层面重写城市史,很大程度上得益于他在口述实践中淬炼出的一套行之有效的方法。

从“口述群”到“列传”

因南市最早拆改,张建最初是紧随推土机拍摄南市,又寻访“南市人”,从南市这个三不管的边缘地带开启他的口述事业的。此后,堤头、铃铛阁、西沽、西于庄、丁字沽,他随着城市拆改步伐,一路走到比南市更为边缘的原本是“郊村”的边缘街区。这个历程显示了张建“口述津沽”关注点经历了从天津老城到城郊的转变,而一旦关注城郊的街区后,他就稳定地在这些区域做口述调研,并逐步强化了他抢救边缘历史,使其“堂堂正正地载入史册”的想法,同时也用他的口述史著作印证着他内心逐渐成熟的平民城市史观。

在《口述津沽:民间语境下的丁字沽》日记篇中,张建就如何处理口述对象选择时的“典型性”和“普遍性”问题,做了如下一番陈述:

开发文化创意旅游产品含无形的文创产品和有形的文创产品。旅游景区当地的特色与红色历史文化相结合,利用现代科技手段使旅游产品产业化发展,在游客进行体验活动时以赠品形式给予游客,增强游客的满意度,同时,有形的文创产品对旅游景区也起到了一定的宣传作用。无形的文创产品,是依据大别山的红色历史文化通过智慧旅游的手段,设计出来的一系列具有历史感的体验性旅游产品,符合当前大众的消费需求。有形的文创产品,在SCS产品设计与开发中,结合大别山的地域特色和红色历史文化因素并将其设计为大众喜闻乐见的旅游文化产品,即创意旅游纪念品。

环太湖地区春、秋两季的降水整体上呈减少趋势,冬、夏两季降水则是增加趋势,春、夏两季的降水波动较大(图略)。春季,太湖湖心地带的降水较为明显,太湖北部、东南部的降水量较少(图3c);夏季,在太湖湖心及南部大部的降水较多,北部降水较少(图略);秋季,太湖南部降水多于北部地区(图略);冬季,在太湖湖心地带的苏州、吴江、东山、长兴的降水最多,其次是太湖北部的常州,降水最少的是嘉兴(图3d)。总体上,环太湖地区春、夏季降水的空间差异性大于秋、冬季。

在采集口述史料的过程中,为了实现有价值的访问,以期达到口述专题的丰满和权威,就特别要注重典型性和普遍性的把握。如果把典型性视为“点”,普遍性即为“面”;如果把典型性视为“纵”,那么普遍性即为“横”,只有将两者通盘考虑,做到点面结合、纵横交错,才能使口述史呈现出立体效果。就说典型性的提取吧,在对某个街区或聚落选择口述对象时,首先要对其有个大致的了解,比如公认的豪门大户有几家,流传甚广的典故有几段,代表性人物或标志性建筑有哪些。之后,把这些“点”作为寻找口述对象的线索一步步向前推进,而这些“点”的共同特征,则具有某种“之最”。……再说普遍性的拓展,大多着眼于较为广泛的谋生手段、生存状态、民俗风情等方面。用大量的相似点,从多侧面、多角度加以填充,加以验证,加以延伸。……因而,采访一定数量的带有普遍意义的“配角”,将其汇聚在一起,便形成一幅真切感人的时代画卷。

从上述内容可知,张建在选择口述对象时,首先是对这个街区的居民有大致的了解,然后逐步圈定具有某种“之最”的“点”,由这些“点”来构建“典型性”。对普遍性的构建,则是“用大量的相似点,从多侧面、多角度加以填充,加以验证,加以延伸”,从而培育出一定数量的带有普遍意义的“配角”。

光谱曲线测量一般利用野外光谱仪(也叫野外地物光谱辐射)在晴朗天气条件下测定,其照明光源为太阳,通过漫反射参考板对比测量,可获得真山石表面的光谱反射率信息,如1所示。

中西教育的差异——从词源学视角进行的分析…………………………………………………………………………………王美君(2.64)

张建所说的“典型性”多表现为能显示某个“郊村”特质的“地方性”。比如在《口述津沽:民间语境下的西于庄》中他重点选择的是熟悉渔民、屠宰场和猪栈历史的口述者,因为渔民和屠宰场是西于庄区别于其他“郊村”、街区的重要元素,抓住了这几个“之最”的“点”,才能显示西于庄的“地方”特色。然而西于庄除了渔民、屠宰场和猪栈,还有农民、商人、码头工人,还有学校、教堂,这些内容也不能缺席。张建的做法是选择一定带有普遍意义的“配角”,让这些“配角”来充实西于庄的其他侧面。“配角”的角色是填充“普遍性”,这个“普遍性”其实是街区地理空间承载的“天津性”。也就是说,“普遍性”在成为补充“典型性”的“面”的同时,也显示着“配角”与天津的关系。张建在《口述津沽:民间语境下的西于庄》中选择很多河北、山东移民后裔口述者进入“列传”,就是要借助这些口述者让西于庄的“地方性”和“天津性”都得到很好的展示。

张建实质上在选择“列传”人物时也照顾到了街区的空间结构。以《口述津沽:民间语境下的西于庄》为例,渔民、屠宰场和猪栈和农民、商人、码头工人在西于庄的空间分布虽有交叉,但基本据点还是有区隔的。因此,选择这些口述者的同时,他们不仅是“口述群”中具备“地方性”和“天津性”的代表,也是这些口述者日常生活的空间区域的代表。因此,“列传”阵容其实暗含了街区的空间结构,只是这结构是较为松散的暗结构,从表面阵容上看不出来。这样,当“口述群”转变为“列传”时,口述史也在暗暗地转变为街区史。

空间结构与列传式街区史

“口述津沽”非常关注以家庭为单位的平民生活史,而街区家庭的生活与街区小商铺有着千丝万缕的关系,因此在“口述津沽”中,张建越来越关注这些小商铺。最初的“口述津沽”,张建多是按照街道来做《采访对象分布示意图》。这样的好处是能够看到街区的全景,了解采访对象的空间分布,但还看不出他们的日常生活状态。到《口述津沽:民间语境下的西沽》时,张建做的《西沽大街沿街商铺示意图》,通过呈现商铺的空间结构打造了街区的商贸文化空间,这样街区日常生活的空间就更形象了。尽管《口述津沽:民间语境下的西沽》的呈现方式还是“列传”式的,却因《西沽盐店街老宅排列示意图》《西沽大街二十世纪五十年代沿街商铺示意图》《西沽公所街二十世纪四五十年代沿街商铺示意图》等西沽空间结构叙述的存在,被郭凤岐称为是“一个街区空间的口述历史”。而实际上,《口述津沽:民间语境下的西沽》还不是严格意义上的“街区空间的口述历史”,空间结构基本还是作为口述背景而存在的,它的作用主要是促使“列传”成为有街区空间背景的列传式街区口述史。

到做《口述津沽:民间语境下的西于庄》时,张建做了《大新街沿街店铺分布图》《西于庄大街天主教堂前店铺分布示意图》,延续了“口述西沽”通过呈现街区商铺的空间结构来为“列传”刻画背景的做法,使得“口述西于庄”这本书的空间样貌更为鲜明,但其基本结构还是列传式的。

历史地看,张建口述对象的选择和城市史观的形成是随着天津城区的拆改进程偶然形成的。

张建做“口述西于庄”时,通过排列商铺打造街区结构的做法已非常成熟,其实已对列传式的结构形成了挑战。也就是说,空间结构是从属于列传式结构,只是与“右史”相配的“左图”,还是应具备独立的结构功能。对于这个问题,张建在做“口述西于庄”时已经意识到,以商铺为主的街区空间结构是从属于列传叙述的附图,还是成为统领整个街区叙述的具备结构功能的总纲。从《口述津沽:民间语境下的西于庄》全书结构看,商铺图主要还是附图,但因其信息的细密和街区空间形象化,其实已在扮演总纲的角色,只是位置不在总纲应在的位置,也还没有彻底颠覆列传式结构。

汤普森说要把历史恢复成普通人的历史,笔者认为,在宏观城市史的框架下是无法恢复鲜活的平民史的。也就是说平民的城市史合理的呈现方式就是街区史。从微观史的角度看,城市街区史完全可以独立成为一种新的城市史书写样式,试图将其纳入传统的宏观城市史的做法在操作层面是很难实施的。“口述津沽”的价值,就在于让人们看到了堤头、铃铛阁、西沽、西于庄、丁字沽这些老街区是有生命有文化有价值的,这里也是天津,这里的平民也是天津人,他们的历史不是天津史的附庸,也不是天津史的延伸,它本身就是天津史,就是“正史”。这就让人们看到在平民城市史观指导下通过口述来书写城市街区史,不但是可操作的,而且是有意义的。“口述津沽”从街区史层面重写城市史的同时,实际上也是在以一己之力探索和实践一种新的城市史书写样式:城市街区口述史。这种书写样式的出现对于如何重写天津史,什么才是天津史的“正史”,都构成了巨大的挑战。这种挑战的意义自然不局限于天津,因此对于张建“口述津沽”方法论的探析,就是在试图回答这样的问题:支撑这种挑战的方法论到底有没有普世价值?

若要彻底实现“空间转向”,就要对口述列传的内容做一定的取舍和整合,但任何取舍和整合都会伤害私人口述的丰富性和完整性,这是张建不愿看到的。而要维护私人口述的丰富性和完整性,列传依然是最好的选择,因此,张建最终还是坚持了列传式结构,但他又尽可能地用各种空间示意图在局部实现“空间转向”,并利用列传的街区空间暗结构来呼应这种转向,使得他的列传式街区史成了有街区空间背景的列传式街区口述史。这种街区口述史未必是张建首创,但目前张建可能是做得最好的,列传的街区空间暗结构和局部的“空间转向”都具有普遍的方法论意义。

局部放大可否成为意义强调

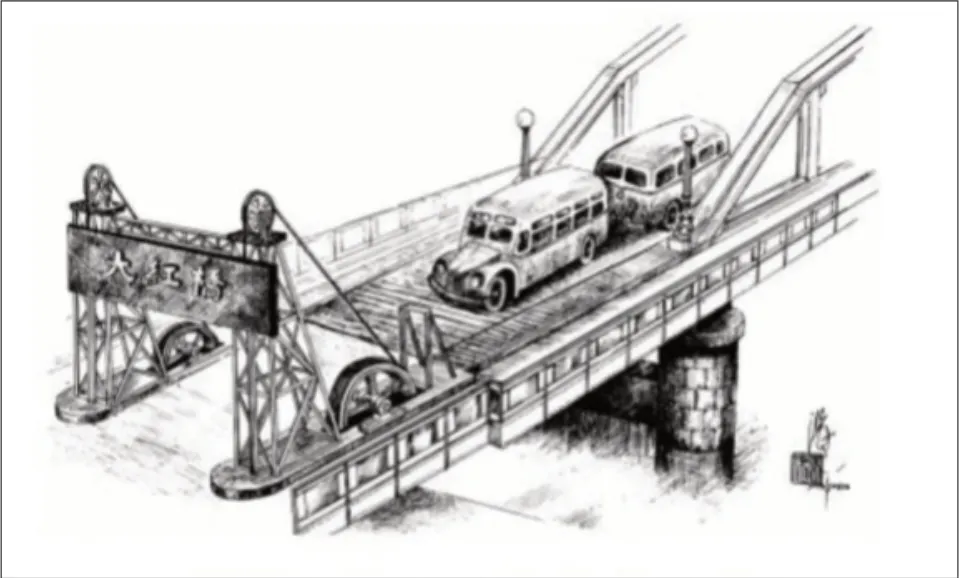

《口述津沽:民间语境下的西于庄》在方法上有很多突破,最明显的是用图画复原了一些消失的场景,使得消失的景物得以重现,这不仅和文字内容形成对照,也扩大了想象空间,关键是这些图画的细节真实,起到了独立的以图存史的作用。从叙述方式上讲,表面看是补图,其实是“局部放大”,将相关文字叙述的意义拓展了。下面这幅《大红桥历史原貌复原图》就是“局部放大”,它所呈现的细节超过了很多历史图片,因此具有了独立的价值。

这本书中的另一种“局部放大”是将街区的核心区域放大,让平民心目中的小街区成为叙述的中心。如《口述津沽:民间语境下的西于庄》中配有《西于庄大街天主教堂前店铺分布示意图》,这个示意图是整个西于庄核心文教区的放大,围绕着它的口述叙述能将这个街区最大的公共空间的历史呈现出来。这就使得列传的叙述建立在了一个有共同意义的空间载体之上,对这个空间的各种口述脱离了私人叙述的语境,成为这个公共空间史的内容,这样口述史就借助“空间转化”变成街区史。

此后,在写作《口述津沽:民间语境下的吴家窑新村》时,张建在全书开篇先推出《二十世纪六十年代吴家窑工人新村全景示意图》《二十世纪六十年代吴家窑工人新村八段至十五段房屋排列详图》,不仅把“左图”提到了纲的位置,而且延续了“局部放大”的手法,使得“八段至十五段”成为整个街区的“小中之大”,在吴家窑新村这个固定的空间中找出了有意义的“大空间”。这就说明局部放大不仅使局部内容在空间上有了归属,更在于它是对局部“典型性”的一种意义强调。

针对红豆杉树种进行研究,其自身的价值主要体现在以下几个方面:首先,红豆杉树种极为耐寒,并且生长速度非常缓慢,是非常理想的绿化树种。其次,红豆杉的树木材质非常密,并且树木自身的纹理非常清晰,是平常制作高档家具的主要材料,因此具有非常高的经济价值。最后,红豆杉的药用价值非常高,红豆杉中提取的紫杉醇,是目前世界上最具发展前景的抗癌药物之一。根据以上这些价值,决定了红豆杉在市场上的广阔种植前景。

客观的街区志与有个性的街区史

《口述津沽:民间语境下的丁字沽》的写作在口述篇、日记篇的基础上增加了史料篇,将“口述”的通俗性与“史料”的严肃性结合起来,互相印证,成为一种具有街区志特征的口述史。这表明张建并不满足于口述列传的意义自足,而更希望这样的列传能成为重写街区志的一种动力和结构要素。他在《口述津沽:民间语境下的丁字沽》“史料篇”《引言:老丁字沽的“方志”》中说,2017年今晚报社召开了“新闻与记忆——张建城市田野调查学术研讨会”,会上有学者建议:“在继续加强口述史资料挖掘整理的基础上,加强与史料的对比、对应、对接,进一步从介绍性思维向研究性思维模式延展。”张建接受了这个建议,觉得应该增补“史料”,使史料与口述对比、对应、对接起来。于是,“口述篇”外就出现了“史料篇”。现在的结构“口述篇”与“史料篇”是并列的,这样做,好处是“史料篇”能完整地保持其独立性,方便读者与“口述篇”对读,而不影响“口述篇”的结构,缺陷是某些问题的具体对应和对接要由读者跨越两“篇”来完成,看不到作者对“史料”与“口述”的批评。

《口述津沽:民间语境下的丁字沽》延续了《口述津沽:民间语境下的西于庄》增加“日记篇”的做法。“日记”最早成为口述史的一部分始于《口述津沽:民间语境下的西沽》。在这部书中“日记”是以《尾声:“送书”记》的形式列于正文之后,还未独立成“日记篇”。因为《口述津沽:民间语境下的西沽》最初曾以《原住民口中的西沽》为题分两册刊于天津市问津书院所编内部资料《问津》,《尾声:“送书”记》主要围绕张建给西沽老居民送《问津》而展开,故名“送书”记,但主要内容是通过“送书”与老居民探讨西沽街区的历史,其实已具“日记篇”的雏形,只是内容和分量还未达到《口述津沽:民间语境下的西于庄》“日记篇”的规模。从《“送书”记》到“日记篇”,不只是“日记”进入了“口述史”主体内容,更在于说明“日记篇”是“口述史”的有机组成部分,本身具有独立的价值。对于增加“日记篇”,张建在《口述津沽:民间语境下的吴家窑工人新村》代序中写道:“在从事西于庄口述史时,我忽然萌发要添加‘采访日记’的想法,无形中为口述史的发展提供了一个新品种。‘采访日记’并不是简单的流水账,它客观记录了每部口述史形成的全过程,不仅有方法、步骤、技巧,还包括个人的心境、动机、困惑等等,内涵十分丰富,它对研究民间口述史的路径提供了线索。”也就是说,“日记篇”其实是日记体的口述史形成史。它对于口述史形成过程的记录,既是口述调研方法的展示,也是某些口述史细节的补充。例如,在《口述津沽:民间语境下的西于庄》“日记篇”中便记录了张建和几位老居民就《大新街沿街商铺分布示意图》《二十世纪四十年代末屠宰场周边猪栈分布示意图》《润厚里历史原貌复原图》等进行多次交流的记载,“口述篇”是定稿,“日记篇”保留了部分草稿,特别是老居民的草稿。这样,“日记篇”就不仅是采访史的客观证据,也是口述史方法的形象展示,从内容和方法论的角度都有特殊的意义。因此,“日记篇”的出现确实是一种创新。

到最后一本写《口述津沽:民间语境下的吴家窑工人新村》时,张建增添了“微信采访”记录。他在这本书“代序”中写道:“在老丁字沽采访的一年里,我与牵头人全靠微信联络,客观上记录了我的工作流程、时间进度和我们之间的趣味对话,衍生出一种原生态的历史刻度,这真叫无心插柳柳成荫。此后,巧用微信进行采访让我更是如鱼得水。它不受时间、地点、距离的限制,有问有答,轻松自如,甚至多方联动,异彩纷呈,尤其新冠肺炎疫情暴发后,微信采访的独特优势更加彰显,我的‘吴家窑新村口述史’通过微信平台,核对、补充、纠正了许多内容,这也算是与时俱进的新尝试。”从“日记篇”到“微信记录”,不仅是记录手段的变化,也是口述史方法的变化。这不仅是尝试,确实又是一种创新。这种创新使得张建的“口述津沽”逐渐成为有个性的街区口述史。

就《口述津沽:民间语境下的吴家窑工人新村》而言,张建使用了自述、他述、附述的结构方法,希望“我”的叙述成为街区史的核心,希望个人体验能在街区史的框架下得到合适的展示,做成一本有个性的街区口述史。这样的口述史,不仅要成为街区史,而且要成为有个性的街区口述史,这对于其他城市的口述史实践无疑是有借鉴意义的。

当下中国,这样的街区史还很少见。希望更多的研究者像张建一样走向公众,深耕城市老街区,用口述把城市根脉留住,让平民史获得独立的文化意义,让城市史真正成为居住在其中的人的历史,而不是政治城建史,也不是“主流平民”史。因此,张建“口述津沽”的现实意义不仅在于方法论层面,更在于思想层面的启蒙作用。