2020年天津市某区健康素养水平以及影响因素

李怡萱

(天津市西青区疾病预防控制中心健康教育科,天津 300380)

健康素养是指个人获得、掌握并养成基本健康信息的能力,是测评居民健康状况水平的重要指标,也是衡量国家基本公共服务水平,建设健康中国的重要抓手[1-2]。为了全面测评某区居民健康素养状况,于2020年6-9月开展居民健康素养调查。

1 对象与方法

1.1 调查对象

调查对象为某区非集体居住15-69岁的常住人口。常住人口是指过去一年内居住时间累计超过6个月的居民。

1.2 调查方法

采用分层多阶段随机抽样方法,某区抽取3个街道(镇),每个街道(镇)抽取4个居委会(村),每个居委会完成50个家庭户,每户抽取1名15-69岁常住人口作为调查对象。采用入户调查形式,由调查员使用掌上电脑采用面对面询问的方式调查。

1.3 调查内容

调查内容包括健康素养内容和一般人口学特征。根据素养内容,分为基本知识和理念、健康生活方式和行为、健康基本技能三个方面[3]。根据问题导向,分为科学健康观、传染病预防、慢性病预防、安全与急救、基本医疗、信息获取六个维度[4]。

1.4 统计分析

使用SPSS 17.0统计软件进行数据分析,不同特征人群健康素养水平以及不同健康素养维度分析采用卡方检验,健康素养影响因素采用Logistic回归进行分析,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

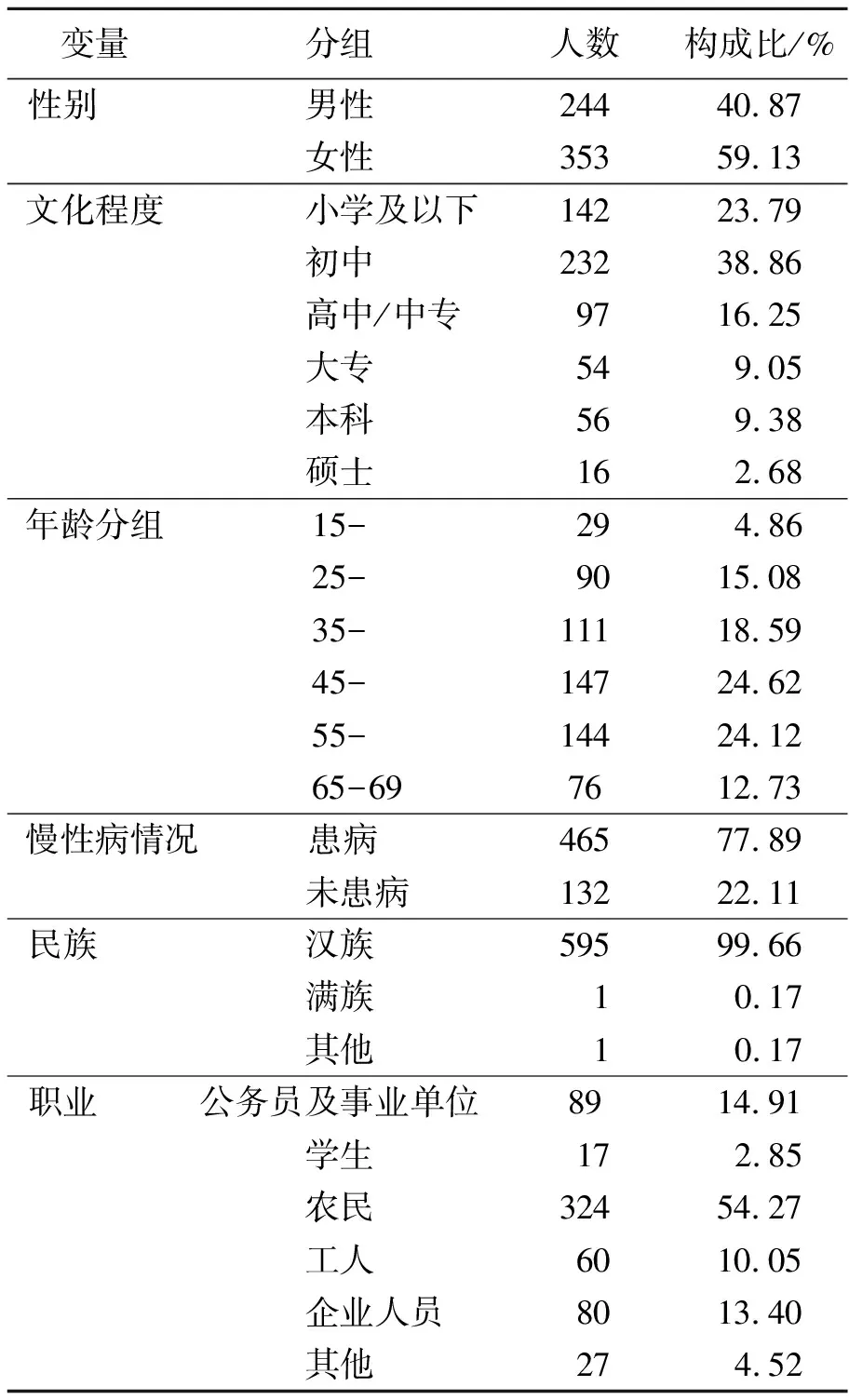

2.1 调查对象的人口学和社会学特征

本次调查回收有效问卷597份。其中男女性别比为0.69∶1,平均年龄(47.9±13.7)岁。调查对象文化程度以初中为主,占38.86%;民族以汉族为主,占99.66%,详见表1。

2.2 某区居民健康素养水平及三个方面素养水平

总体健康素养水平为30.15%,基本知识和理念水平(43.22%)高于健康生活方式和行为素养(32.33%)、健康基本技能素养(28.31%),差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 某区六类健康问题素养水平

在六类健康问题素养水平中,安全与急救素养和科学健康观素养最高,分别为62.81%、51.76%;信息获取素养,慢性病预防素养和传染病预防素养尚可,分别为45.56%、36.52%、35.85%;基本医疗较差为27.47%。

2.4 不同特征人群健康素养水平以及不同健康素养维度

不同文化程度、年龄分组、慢性病患病情况、职业人群健康素养水平存在差异,差异均具有统计学意义(P<0.05),见表2。

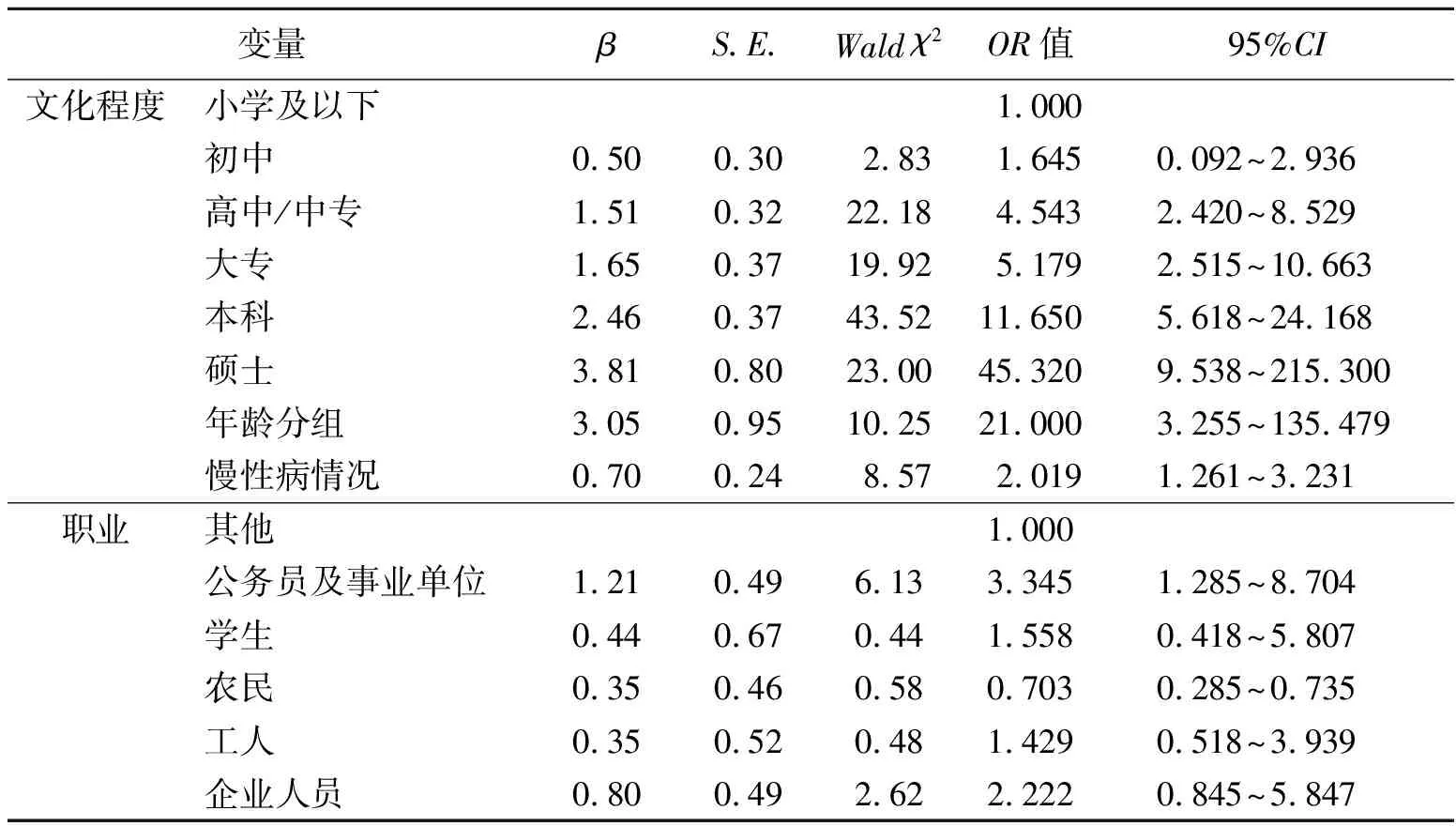

2.5 健康素养影响因素的Logistic回归

影响健康素养的独立因素是文化程度、年龄、患慢性病情况、职业(P<0.05),见表3。

表 1 调查对象的人口学和社会学特征分布

3 讨 论

2020年某区健康素养水平为30.15%,相比2019年呈现稳步上升趋势,已经达到了《关于推进健康天津建设的实施意见》中“到2020年我市居民健康素养水平要达到27%”的目标任务,这与国家出台了一系列提升居民健康政策密切相关[5]。实施国家基本公共卫生服务、健康中国行[6]、健康天津等项目,面向居民开展健康知识普及活动,促进居民健康素养稳步提升。

健康生活方式与行为素养低于基本知识和理念素养水平,说明居民虽然具备健康知识储备,但在日常行动上却存在脱节[7],未能形成与之对应的健康生活方式与行为素养的能力,这与个人生活习惯、居住环境密切相关。个人行为一旦形成,再次改变需要获取知识、产生信念、行为形成三个连续且有效改变[8]。目前,健康教育工作开展主要针对健康知识的普及,对于促使居民形成有针对性、具体操作可行的健康行为的指导性还有待加强[9]。基本医疗素养水平为六类健康素养最低,主要表现在:基本生理知识缺乏;对国家基本公共卫生服务了解不够;还未正确了解药品标签和说明书。

本研究结果显示:年龄、文化程度、职业、慢性病患病情况是影响居民健康素养的独立因素,职业人群中,农民、工人的健康素养普遍偏低,这与全国多地监测结果一致[10-12],是今后健康教育工作,提升健康素养所关注的重点人群。公务员以及事业单位人群对于制定公共卫生政策具有重要意义,特别是医生、教师等重要职业。医生是健康促进医院的主力军,医生的健康素养直接关乎医院健康场所的建设[13],针对不同患者,将健康教育融入到就医的全过程,对于推动居民健康素养特别是基本医疗素养水平的稳步提高具有重要作用于。青少年时期是形成健康生活方式与行为方式的关键时期,引导青少年学生树立正确的健康行为观需要教师较高的健康素养作为依托[14-15]。健康素养在不同文化程度人群中存在差异,随着文化程度的不断增高,健康素养水平也呈现不断提高。未患慢性病人群健康素养水平均低于患慢性病人群,可能与疾病会促使患者获取更多相关知识、从而提高了患者的健康素养水平有关[16]。

表 2 不同特征人群健康素养水平以及不同健康素养维度(%)

表 3 健康素养的影响因素分析

本次研究对于以后健康教育工作提供些许指导,利用新媒体和传统媒体相结合,不局限于健康讲座、健康咨询等日常活动,借助各种形式多样活动调动居民的积极性和参与性,普及健康知识传播。优化传播内容,有针对性规范健康科普工作。依据行为改变知信行理念,强化行为指导,逐步促进居民养成健康生活方式与行为。