装配式混凝土房屋建筑全生命周期监控系统

付长浩

(北京禾目祥瑞注册安全工程师事务所有限公司,北京 102600)

0 引言

区别于传统的现浇混凝土建造模式,目前广泛应用的装配式混凝土建筑模式,需要通过预制工厂,生产房屋建筑施工所需的构件,再根据装配式混凝土房屋建筑进度,将施工所需的构件运送到现场拼装,模拟搭积木的方式建造房屋建筑,使建筑施工时间得到大幅度节省。但是,由于装配式建筑实际施工过程中,需要多方面配合协作,目前国内对装配式建筑认知不足,施工过程中极易出现构件碰撞、建造误差等问题,为了保证装配式混凝土房屋建筑顺利施工,需要针对建筑全生命周期进行监控,汇总每个阶段的监控信息,合理规划项目的施工进度。

现有的全生命周期监控系统,大多采用有线通信方式,传输监控数据,极易受到外界因素干扰,造成数据传输时延较大。该文以解决这一问题为核心,提出以无线通信网络为基础的监控系统。从系统测试结果来看,文中所提出的监控系统,不但达到全生命周期监控结果展示的基础目标,数据传输时延也大幅度降低,保证了监控系统的实时性。

1 装配式混凝土房屋建筑全生命周期监控系统硬件设计

1.1 数据处理器设计

为了更好地处理全生命周期监控数据,文中以单片机为核心,设计包括电源管理、网络接口、时钟电路以及ROM、RAM输入输出模块等多个组成部分的数据处理器。为了加强数据处理的灵活性和稳定性,选取51系列的单片机,针对全生命周期监控数据,直接进行逻辑运算,满足数据处理高性能和低功耗要求。

1.2 核心控制器设计

由于建筑全生命周期监控,所涉及的监控数据来源于多方面,为了更好地控制数据传输,在系统硬件设计过程中,针对核心控制器进行研究,建立以 STM23F704ZGT5芯片为基础的核心控制器,该芯片的主要技术参数见表1。

表1 微控制芯片的技术参数

数据处理器与核心控制器设计完成后,基本完成了建筑全生命周期监控系统硬件设计,在此基础上进行后续软件设计。

2 装配式混凝土房屋建筑全生命周期监控系统软件设计

2.1 全生命周期数据采集与传输

装配式混凝土房屋建筑的监控,需要以真实的数据为支撑,深入分析建筑全生命周期组成结构,针对规划阶段、设计阶段、施工阶段、运营阶段四个阶段,分别设置PMU装置,采集不同数据信息,并将采集的建筑全生命周期数据传输至移动基站。区别于有线数据传输方式,文中在数据采集和传输环节,运用GPRS无线模块,连接监控终端和通信网络,形成无线收发装置,再连接核心控制器,实现终端监控数据的有序传输。全生命周期监控数据传输时,通过发送分组数据协议激活通信网络,再利用网关 GPRS支持节点匹配外部网络与系统IP,实现PMU装置采集数据向移动基站发送。同时,移动基站所下发的控制指令,也需要通过上述无线模块,传输至监控终端。这种无线数据传输方式,避免了外部干扰因素对数据传输时延的影响,确保采集数据的高效传输。

PMU装置作为建筑全生命周期数据采集的主要设备,每个监控节点安装一个PMU装置,可以实现监控数据的全面采集。由于PMU的可观测通道具有约束性,为了获取完整的全生命周期数据,文中在数据采集阶段对PMU配置策略进行优化,针对监控节点的PMU配置进行研究,根据该节点的关联节点数量,定义合理的PMU配置方式,见式(1)。

其中:

式中:为全生命周期数据采集节点,为目标节点的关联节点数量,为PMU配置内数据观测通道数量,为PMU配置方式。

根据公式(1)得出的PMU配置方法进一步分析,引入PMU装置通道数量约束条件,建立节点关联矩阵,并获取矩阵内存在的节点行数,重新定义PMU配置,获取全生命周期数据采集结果。

2.2 建立异构系统数据集成方案

由于装配式混凝土建筑的全生命周期监控,需要从多个异构系统内采集对应数据,使采集数据的架构不同,为了便于监控分析,文中依托于XML技术,建立异构系统数据集成方案,结合全生命周期数据的基本特征,构建以XML中间件为基础的数据集成方法,其主要集成架构如图1所示。

图1 基于XML中间件的数据集成架构

根据图1可知,XML数据集成架构,包括三层主要结构,分别是数据源、中介层和查询处理层,首先将分布在不同异构系统内的全生命周期数据描述为XML文件,并生成对应的包装器,汇总形成集中数据库。以XML中间件为载体,将数据源所包括的信息转移到中介层,进行数据缓存处理和触发选择,再发送至查询处理层,作为后续全生命周期监控系统运行的基础。

2.3 搭建实时监控框架模型

该文采用 RFID技术和4D模型,搭建一个实时监控框架模型。该文根据关键路径法CPM规划理念,结合3D建模技术和时间维度,提出房屋建筑4D模型。引入BIM理念,将装配式混凝土房屋建筑所涉及的各个工序,浓缩到4D模型和项目管理目标内。

同时,运用RFID技术对集成处理后的监控数据进行存储,并按照装配式混凝土建筑全生命周期划分规律,将集成数据分解为多个子单元,对每个单元设置RFID标签。在房屋建筑项目4D模型中对应区域,布置RFID标签,形成RFID与4D相结合的实时监控框架模型,如图2所示。

运用图2所示的RFID+4D实时监控框架模型,进行建筑项目全生命周期数据的动态管理。除此之外,文中采用集中管理理念,在建筑施工区域建立一个现场控制中心,针对控制中心内的计算机,导入上述监控框架模型,实现数据输入、进度控制、数据查询等多项功能,对建筑全生命周期进行监控。

图2 RFID+4D实时监控框架模型

2.4 实现动态监控结果展示

为了使全生命周期监控结果更直观,在系统软件设计过程中,添加可视化展示模块,显示动态监控结果,从规划、设计、施工以及运营阶段等多个方面入手,形成对应的监控可视化界面。建筑全生命周期监控系统软件的实现,主要通过B/S框架。采用MySQL工具建立数据库,融入结构化查询语言SQL,达到管理监控数据的目的。文中选用了包括Java工具的可扩展开发平台,作为系统主要开发工具,利用Java语言分离系统的访问层和逻辑层,并设计一个采集接口,辅助生命周期终端监控数据的交互验证。最后,通过DHML工具开发客户端界面,结合HTML、CSS等多种工具,实现建筑全生命周期监控结果的动态展示。

3 系统测试

3.1 项目概述

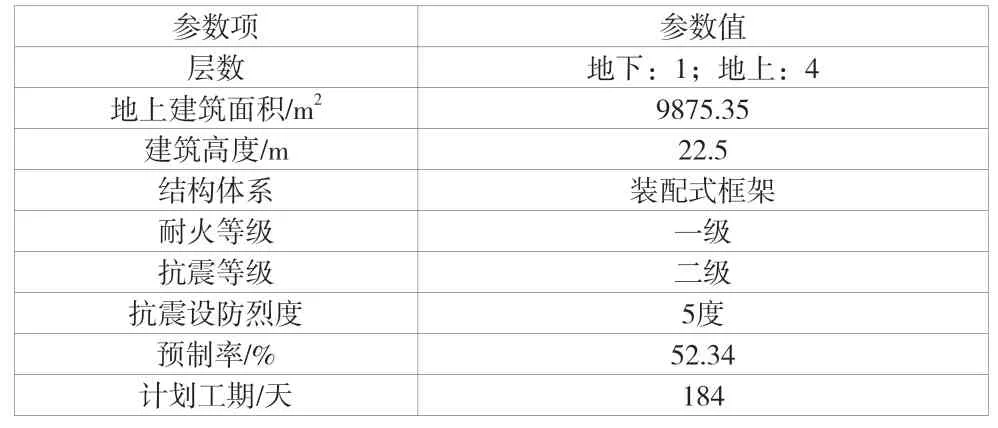

该测试选定的建筑项目案例介绍的是高预制率的装配式混凝土建筑,采用很多先进的装配式建造技术,符合文中设计系统的应用环境要求。该建筑工程包括地上和地下两部分,地下部分建筑结构为现浇钢筋混凝土,而地上部分结构体系为装配式框架和剪力墙,该工程项目施工相关参数见表2。

表2 装配式混凝土建筑项目相关参数

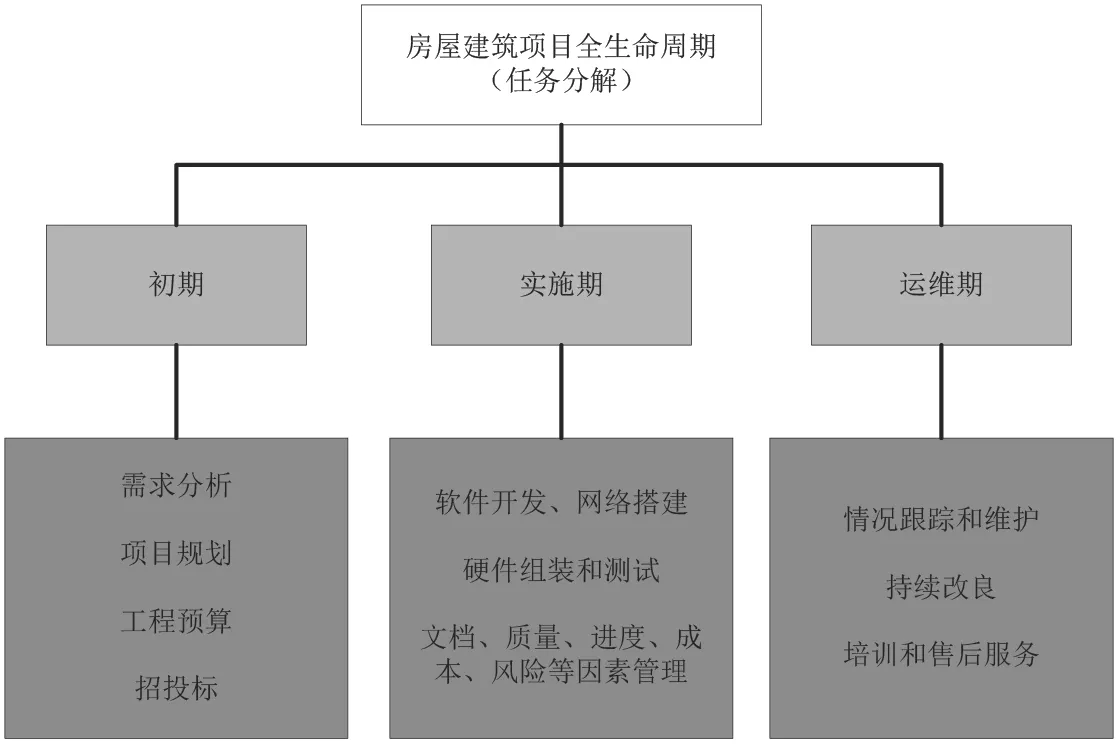

针对该建筑工程全生命周期阶段深入分析,大致划分为三个组成部分,分别是初期、实施期和运维期,每个周期内包括多项工作任务,具体建筑全生命周期分解结果如图3所示。

根据图3所示的装配式混凝土房屋建筑项目全生命周期分解结果,结合文中提出的硬件设计和软件设计内容,建立符合实际监控要求的系统。

图3 建筑项目全生命周期分解图

3.2 系统开发

基于上述全生命周期工作任务分解结果,针对每项工序设置对应的监控节点,结合RFID技术采集实时监控数据,并对原材料验收、施工动态控制、建筑结构展示等环节,开发独立的监控子模块,将多个监控子系统连接起来,形成完整的建筑全生命周期监控系统,监控系统可视化界面如图4所示。

图4 监控系统可视化界面

从图4所示的可视化可以看出,文中提出的系统具有多项监控功能,可以将装配式混凝土建筑全生命周期监控数据,直观展示出来,达到实时监控的效果。

3.3 系统性能分析

系统运行过程中,监控数据的传输是核心环节,一旦数据传输过程中出现严重时延,会直接影响可视化界面显示的监控结果,从而影响用户的使用体验。因此,本次测试从系统数据传输时延方面入手,验证文中提出监控系统的优越性。针对选定的建筑工程项目,分别将该文设计系统、基于贝叶斯网络的监控系统、基于物联网的监控系统投入使用,得到全生命周期监控结果。开展数次监控测试,得到三种监控系统的数据传输时延对比结果,生成图5。

图5 不同系统的数据传输时延对比结果

从图5可以看出,文中提出监控系统的数据传输时延明显更低,保持在0.3s以下,且综合多次测试结果来看,数据传输时延变化幅度较小。而另外两个全生命周期监控系统的数据传输时延,分别为0.95s和1.28s。综上所述,文中提出的建筑全生命周期监控系统与常规系统相比,数据传输时延降低了73.68%、80.47%,确保全生命周期监控数据实时更新,给予用户更好的应用体验。

4 结语

在技术水平不断发展的时代背景下,房屋建筑传统建造方式无法满足施工要求,需要进行转型升级,装配式混凝土房屋建筑应时而生。但是,由于该建造形式较为复杂,整个施工过程中总是存在因信息管理不及时造成的问题。对此,文中提出建筑全生命周期监控系统,运用了无线通信网络实现数据的实时采集和传输,有效降低了监控系统的数据传输时延,确保监控数据得到实时更新,作为后续施工规划的依据。