广州元妙观审美文化特征探析*

引言

广州元妙观1)始于唐、盛于宋、殁于民国,经历一千二百余年历史(图1),交融了道家文化、广州城市历史文化、地域景观文化等,见证了审美主体的价值变迁,是广州地区极具代表性的道观园林。其园林空间及景观要素承载了审美主体独特的文化精神和审美理想,是我国风景园林美学研究的重要内容[1]。对广州元妙观审美文化特征的探析要求我们反观历史,探究道观园林空间形态表征、审美主体需求和审美活动内涵等核心问题[2]。

图1 元妙观建设时间、事件轨迹图

诸多对后世影响深远的道观园林在历史更迭中湮没,对其开展研究的意义不言而喻。其困难在于物质空间的消亡和相关文献的匮乏。近年来,在文化研究兴起的学术背景下,多位学者从审美文化的角度重新审视道观园林与历史文献的关系[3],聚焦于道观园林营造活动和社会关系的综合阐释,这为已经消失的道观园林研究提供了一种有别于复原研究的思路。关于广州元妙观的既有研究,黎志添[4,5]依据碑刻文本和志书从地方道教史的角度梳理了元妙观的历史变迁;戴裔煊[6]结合重要碑刻资料梳理了广州元妙观在国际贸易关系中所承载的重要社会价值和外邦教化传播的重要作用;吕兆球[7]从元妙观与周边城市环境的角度剖析了广州元妙观的空间历史与羊城八景的景观要素提取;刘昭瑞、夏志前[8]等人从道教文化角度论述了广州元妙观的历史、现状及其社会文化背景;崔俊[9]从建筑学视角分析了广州元妙观的空间形式和地域特色。相关研究为广州元妙观审美文化特征的讨论提供了丰富的资料支撑。文章从风景园林美学的视角充分借鉴各学科的研究成果,结合庞朴先生文化结构三层次理论[10],对元妙观审美文化的探讨从以空间演变为线索的物质空间属性、以社会教化为表现的礼乐审美需求、以城市宗教景观审美意蕴为升华的审美活动三个层面展开研究,为深度认识岭南道观园林景观变迁和传承区域景观审美特征探索新思路、新方法。

1 广州元妙观空间审美演变

广州元妙观的发展伴随着审美主体的不同,经历了从唐宋以神仙洞府为审美表征的宗教祭祀空间,到加入明贤祭祀的教化功能,并且逐渐上升为地方居民揽胜幽思的城市公共空间,审美要素遍及建筑、科仪、诗词等艺术形式。元妙观遗存的碑刻文本等资料展现了一座道观从唐代至民国年间的兴衰更替的清晰发展脉络,通过详细的梳理考证,可以将元妙观的空间演变大致分为“焕若洞府2)的宗教空间建构”、“三殿两廊两楼的空间格局”、“替代神圣空间的世俗空间”3个阶段(表1)。

1.1 唐至宋:焕若洞府的宗教空间建构

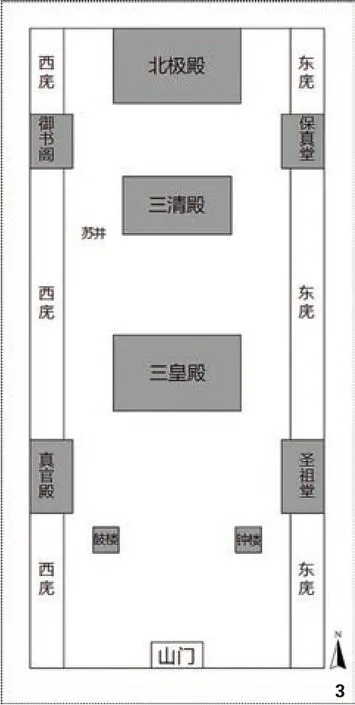

唐代道教在统治者的扶植下逐步发展完善,规模宏大的道观建设日益遍布全国。玄宗开元二十六年(738)敕:“每州各以郭下定形胜观寺改以开元为额”[11],诏令将各州府中占据山水形胜的寺庙、道观改“开元”年号为名,广州元妙观在此契机下建成,名开元观。宋真宗大中祥符二年(1009),真宗下令全国范围内各县、军、府、州、路新建或修葺旧道观供奉道教三清和玉皇,并赐额“天庆”[12],唐开元观更名为天庆观(图2)。宋元丰二年(1079)《广州重修天庆观记》载:“北宋仁宗皇佑四年(1052),广源倭寇智农高叛变,围广州城五十七日,延灾观宇,悉为灰烬。”元妙观毁于此次兵燹灾祸,至北宋治平四年(1067),三佛齐国捐资从山门开始重建元妙观;熙宁元年至二年(1068~1069),主殿建成;熙宁三年(1070),在东西两侧修建廊庑,随后修建保真堂、北极殿、斋厅等建筑;熙宁九年(1076),再捐资修建三清殿、御书阁、钟楼等;直至元丰二年(1079),经历十二年的修缮与重建,元妙观殿宇焕然一新。《广州重修天庆观记》碑文称:“迄元丰次载,阅月七八,莫不规模宏伟,焕若洞府,清风时过,铃铎交音,晴日下临,金碧相照”(图3)。

图2 真宗年间元妙观主要建筑空间布局

图3 宋元丰年间元妙观主要建筑空间布局

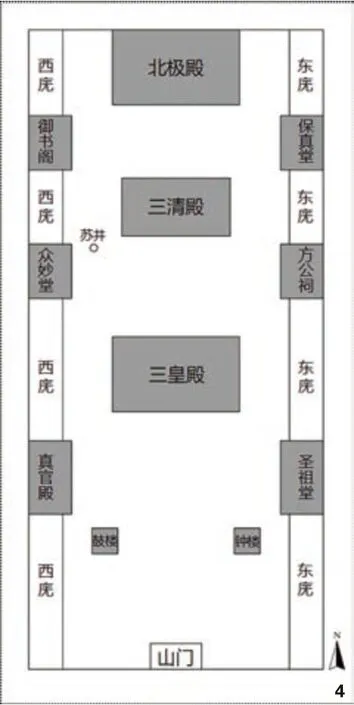

元符元年(1098),道士何德顺新建众妙堂,供奉道祖老子。南宋方信儒(1177~1220)《南海百咏》记载:“众妙堂在天庆观西偏”,淳祐五年(1245)方大琮《广州修复天庆观众妙堂记》载:“此殿堂下有井甘冽,题有东坡井”,“众妙堂,东有泉”。清光绪年间樊封著《南海百咏续编》称:“东坡井在元妙观西偏,芳冽异乎他泉”[13]。据此可知在西偏的众妙堂门前有东坡井。南宋末年,元妙观又进行了一次小规模的扩建活动。《(成化)广州志》记载:“宋淳祜乙巳(1245),经略方大琮新其堂,设苏公像及建方公祠对焉。”可知,方大琮修缮了众妙堂,建苏公像。方公逝后,后人为表达对他的纪念,在众妙堂对面的东庑增建方公祠(图4)。

图4 宋淳祐年间元妙观主要建筑空间布局

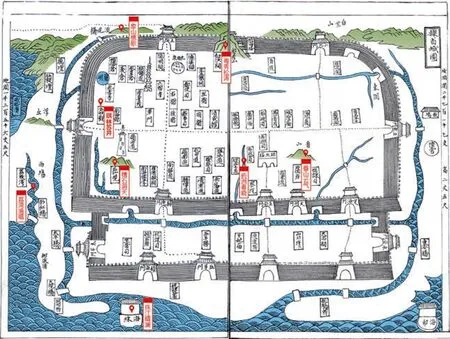

根据以上内容推测,宋代元妙观空间结构应该是:山门、玉皇殿、三清殿、北极殿等依次分布于中轴线上,钟鼓楼建于主殿东西两侧,圣祖堂、真官殿、保真堂、斋厅及御书阁、众妙堂、方公祠、三皇殿等殿宇分别位于东西两侧廊庑上[8]。可见其规模宏伟,焕若洞府。总的来说,宋朝年间元妙观的基本布局具有典型中国道观的布局特点,符合中国传统建筑的基本布局形式。

1.2 元至明:三殿两廊两楼的稳定空间格局

元朝元贞二年(1296),元成宗下诏撤出宋朝祭祀的圣祖祠,改天庆号,赐额元妙,天庆观因此改名为元妙观。元大德三年(1299),宣慰使塔剌海重修,后又复毁[14]。明洪武二年(1369),征南将军廖永忠命高思齐重修元妙观“三清、玉皇诸殿”,重修之后元妙观“门庑窗楹,焕然复故”。

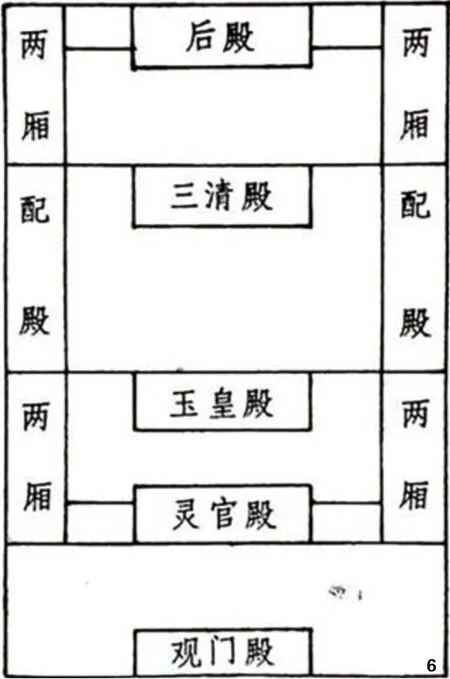

明代广州诗人孙蕡在其五言律诗序中记载:“岁六月,余还自钟山,与王河东佐,寻真郡城琪琳,因寓宿东偏之得闲亭。亭盖萧炼师之所筑,去蕊阙三十余步,轩敞清僻,远脱凡境。前有茂林嘉卉竹柏之属,野意蔼蔼。”据序可知,元妙观东侧有坤道萧炼师修筑的得闲亭,且得闲亭前有茂密的竹林和柏树等植物来烘托城市山林般的宗教氛围。明洪武十五年(1382),广州府监管道士的重要机构道纪司设于元妙观。永乐十一年(1413),道纪司明圆堡组织重修玄帝殿。嘉靖二十八年(1549),玄妙观重修三皇真像碑、玄妙观重修三清真像碑,记载重修三皇殿内三皇神像及三清殿内三清神像。万历二十一年(1593),道众募资重建玉皇殿[15]。万历十三年(1602),太监李凤捐资重修广州元妙观真武殿。宋代玄武神称真武将军,因此,这里重修的真武殿应与上文永乐十一年(1413)重修的玄帝殿同属一殿。据此可知,从北宋元丰二年以来,经历元明两代,元妙观一直保持中轴线上的三清殿、玉皇殿、真武殿及东西廊庑和左右钟鼓楼,形成“三殿两廊两楼”的稳定空间格局。元代以后元妙观格局稳定,核心部位始终是“三清殿—玉皇殿—真武殿”这个中心结构,围绕其核心空间的东西廊庑和左右钟鼓楼的配置始终没有变化,尽管在历史演变中加入了的丰富的宫殿和庞杂的祭祀,其核心空间部分始终保持着基本、稳定的同构关系。

1.3 清至民国:替代神圣空间的世俗空间

由明入清,广州元妙观因兵燹凋零,清康熙五年(1666)《重建元妙观记》记载:“平南王尚可喜重修广州元妙观。”光绪十三年(1887)樊封撰《南海百咏续编》记载:“康熙五年,平藩肇修废祀,是观聿新,视旧制有加,勒碑琪林门内。”英国传教士约翰·亨利·格雷(John Henry Gary)于1875年出版的《Walks in the City of Canton》记载了清乾隆五年(1740)、乾隆四十一年(1776)及嘉庆十八年(1813)广州元妙观的三次重修以及清中叶元妙观的建筑情况。“元妙观坐落在西门直街,肇建于唐玄宗年间,由一个大庭院和三座殿宇组成。第一殿供奉元始天尊、灵宝天尊和太上老君;第二殿供奉玉皇上帝、天皇上帝、太皇上帝;第三殿供奉北帝。毗邻北帝殿有一个小的庭院,中间有一个用矮砖墙围起来的水池[16]。”由此可知,当时的元妙观主要殿宇有三清殿、三皇殿和北帝殿以及中央大庭院组成。真宗赐额以来,建有三清殿、玉皇殿和北帝殿,分别供奉三清、玉皇和北帝。至清,三皇信仰得到发展,玉皇殿改奉三皇,更名三皇殿(图5)。

图5 清康熙年间元妙观主要建筑空间布局

清代中后期道教发展衰微,官方与士绅对元妙观建设和关注锐减,官修地方志和文人游记中鲜有关于元妙观的记载。及至民国,元妙观的地位更是低落。民国十年(1921)被广州市政厅征收改为儿童游乐园[17]。民国二十三年(1934)《广州市名胜古迹古物调查表》记载:“民国二十三年元妙观完全拆平,从儿童游乐园改为市立实验中学[18]。”据此,民国二十三年之前元妙观已拆除,神圣空间就此凋零,被世俗空间所替代。

广州元妙观始于皇家赐建,宫观规模庞大,殿、堂、楼、阁为其空间主体。一千多年的发展中,元妙观延续了中国宫观建筑形制(图6)。在道观世界中,国家组织建造的道观与政权之间有着密切的联系,其承担的义务与普通的道观亦有所不同,往往成为官方信任的道教管理机构和宣扬教化的场所。

图6 中国典型道观空间布局图

2 社会教化的审美需求

宗教的社会教化是立足于宗教活动、艺术活动和日常生活的审美文化现象,反映了审美主体的世界观、审美情感和审美价值[19],社会教化也是我国古代社会实施统治的重要途径[20]。作为官方管理机构的道观园林是链接礼制观念与地方教化的重要媒介,始于皇家赐建的广州元妙观通过道观命名、斋醮科仪3)、明贤祭祀等活动,联系百姓日常生活,传播社会秩序的礼制观念,凸显官方、地方、大众的多层级教化传播功能。

2.1 因应皇权、回应道涵的命名教化

道观作为道教特有的宗教活动场所,其建设和命名都承载了深厚的历史文化内涵。元妙观因应皇权而建,在历史的发展过程中几度兴废、数易其名,其命名演变展现了道家审美文化精神的变迁。元妙观在历代的命名通过皇家御赐富有道家思想内涵的词语,突出宗教教化和社会教化功能[21]。概括来说,其命名教化主要有两种途径:

第一,因应皇权。唐玄宗年间,元妙观名为开元观。《唐会要》记载“开元二十六年(738),勅每州各以郭下定形胜观寺,改以开元为额[22]。”各州府选择山水环境较佳的道观及寺庙,命名为开元寺或开元观,以开元二字彰显励精图治的治国胸怀。宋真宗崇尚道教,制定了多个和道教有关的节日,诏令正月初三为“天庆节”纪念天书下降,大中祥符二年(1009),诏令全国择官地新建或改建大量宫观,赐额“天庆”,广州元妙观由开元观改称“天庆观”。大中祥符五年(1012),真宗诏令全国天庆观增建圣祖殿,并规定凡官吏到任皆要依旨朝拜圣祖[23]。通过官方对道观的命名和礼制规范引导宗教教化向明贤教化的扩大,并逐渐带动朝拜行为的社会化。 第二,昭示道涵。元贞元年(1295),元成宗废黜天庆称号,诏全国各地天庆观易名玄妙观,并拆毁圣祖殿所奉宋太祖神像。元贞二年(公元1296),依《老子》“玄之又玄,众妙之门”的道家本体哲学,广州天庆观更名玄妙观[24]。清康熙五年(1666),尚可喜捐资重建元妙观,因避国讳“玄”字,更名为元妙观。“玄妙”与“元妙”均为道教用语,谓深奥微妙之道,以此命名回应道教深奥的内涵,传达“道”的审美与教化。

2.2 融于社会治理的仪式教化

国家祭祀是我国古代统治者实施社会教化的重要方式,道教斋蘸科仪与国家祭礼科仪同源且有着相似的表现形态,并且依托自身的仪式、思想、空间在地方教化中发挥着满足大众精神需求、增进社会稳定的作用。元妙观作为官方道教管理机构承担国家祀典,通过建构严肃、神圣的科仪过程增强教化体验。宋代道教兴盛发展,在赵宋帝王尊崇下道官制度与斋醮科仪日趋完备。明太祖推行在中央和地方设置强化道教管理的制度,洪武十五年(1382)诏令各府设道纪司、州设道正司、县设道会司以理道教,诸司全设在道观内[25]。玄妙观重修三皇真像碑上记载,明代广州府道纪司便设置于元妙观。清代沿用明代道教管理制度,京城礼部下设置道录司,府县地方仍设道纪司和道会司,管理道教事务。康熙年间《新修广州府志》记载:“道纪司在元妙观[26]。”雍正九年(1731)鲁会煜等编纂的《(雍正)广东通志》记载:“番禺县道会司设于元妙观内。”广州元妙观自明代与地方道官制度结合后具有官方道观管理机构的地位,因此承担了举行国家斋蘸活动的功能。

官方管理机构通过由上至下的帝王、官员及百姓参与的各类斋醮仪式,引导大众理解国家秩序、强化日常行为规范,教化人们尊道敬神。唐宋道教为国家举行金箓大斋、黄箓大斋后,按照科仪程式要赴名山洞府举行投龙简4)仪式,这是斋蘸仪式与天地告盟的仪格[27]。自然崇拜的祭祀意识形成与“礼乐教化”密不可分,具有早期审美教化活动的意义。以投龙简仪为代表的国家仪式满足人们的祈禳需求、稳定社会情绪、教导人们积极享受现世人生。经过唐代的发展,投龙仪式与国家礼制结合,并常化于岳渎祭祀活动,在宋代道教斋蘸仪式正式成为国家祭祀大典的重要组成部分。《(成化)广州志》记载:“永乐十年(1421)九月,成祖命礼部员外郎腾霄、道录司左至灵袁上安率道众于广州玄妙观三清殿崇建普度大斋及投龙简仪,用以祈福。”科仪奠简分别刻于三枚石头上,山简奠于罗浮山、水简投于南海、土简奠于三清殿内(图7)。罗浮山和南海是广东地区洞天福地和岳渎水府的代表,虽与元妙观之间距离甚远,在前期投龙仪式灵验的仙话渲染下,通过不辞辛劳的仪式过程象征沟通神灵的特殊手段,表达国家社稷与天地山川长存的愿望,参拜者在规范程序和固定内容的宗教仪式中理解象征世界与现实世界的关联,加深大众对社会教化的体验[28]。官方通过投龙简仪对天、地、水等抽象的自然对象进行祭祀,营造人神和煦、天地圆融、井然有序的宇宙图景,表达皇权象征的礼仪格局,强化君权神授,教化参拜者对自然的神性崇拜和培育天人合一的审美观念。

图7 元妙观投龙简仪式三简分布示意图

2.3 矫世励俗的明贤教化

明贤祭祀是人们对贤哲表达敬思的精神场所,“睹迹思人、向贤思齐”,有助于感化大众对标榜样自我反省与提升,达到矫世励俗的社会效用[29]。道观园林中的明贤祭祀不同于驱灾祭祀和护佑祭祀,多是文人士绅停留或者修建的场所,以亭、榭、堂等小型纪念性建筑作为主要祭祀的场所,是道观中普遍存在的教化空间。

大宗祥符五年(1012)十月,真宗诏令全国元妙观增设圣祖殿,供奉赵氏始祖赵玄朗,《广州天庆观铜钟款》记载:“永充圣帝殿内供养”,且令新任职的官吏朝拜圣祖。元符元年(1098),元妙观道士何德顺在西偏建造众妙堂供奉道祖老子塑像,并请苏轼作碑文《众妙堂记》,元符三年(1100)苏轼再经广州访元妙观之众妙堂,作诗《广州何道士众妙堂诗》。《(成化)广州志》记载:“宋淳祐五年(1245),经略方大琮新其堂(即众妙堂),设苏公像,及建方公祠对焉。”至此,众妙堂在方大琮的重修下新置苏公像加以祭祀。并且,在方大琮卒于广州之后,出于对方大琮的爱戴,广州居民立方公祠祭祀方大琮。圣祖殿、众妙堂、苏井、方公祠等明贤遗迹的建设,构成了与百姓日常祭祀活动密切相关的宗教景观,为明贤教化的大众化转向提供物质空间。

此外,元妙观还有苏井、运筹亭、喜雨堂、壮酞堂等丰富的亭台楼阁纪念明哲先贤。通过崇拜的方式树立对先贤楷模的敬仰,拉近膜拜者与先贤的时空距离,以先贤作为榜样和目标,从而见贤思齐,作为一种形象化的教育手段,在具体的祭祀中逐步形成道德教化观念,同时上升为一套价值理念和道德准则。通过规范化、程序化的祭祀内容和仪式崇拜,参与者对先贤思想的认识从抽象化进入具体的实践,促进了先贤教化的组织化[30]。随着社会教化功能日益多元化、世俗化、大众化,社会教化方式更贴近百姓生活,元妙观也逐渐成为广州城市社会教化传播和开展城市神圣景观审美活动的重要空间。

3 寻仙揽胜的宗教胜景审美活动

社会教化的开展推动了公共游赏活动的蓬发,广州元妙观是广州府地区极盛一时的道观,更是文人寻仙游览的道教名胜[31]。作为城市公共空间中具有代表性的一个有机组成部分,在城市公共景观的营造上彰显了其独特的审美意蕴,通过景观集称的建构与文人诗画的传播,元妙观的游赏阶层从文人墨客向大众普及,并逐渐发展为普遍化的集体审美活动。

3.1 诗词雅集的神圣想象

诗人对自然景观的敏锐洞察力容易被宗教胜景激发出丰富的审美联想,并记录于诗文[32]。通过诗词描摹,调动审美主体联想、想象,感受到“境生于象外”的道观园林意境审美。诗词借助形象概念观照宗教圣显传说,表达审美倾向和结果。与私家园林和皇家园林不同的是,道观园林按照道教自身特有的观念被赋予了崇高的象征意义,是对神仙所居的琼楼玉宇诸般仙境的模拟[33],文人诗词运用大量的仙境描摹和想象揭示其对神圣境界的审美想象。

元妙观作为岭南人的自觉审美对象并通过诗词吟诵,始于宋代苏轼,兴于明代南园五子,其中更以孙蕡为代表。孙蕡的《琪林夜宿联句一百韵并序》,通过比喻、用典、象征、借代状景等手法,点明所处城市环境,结合造园要素,塑造对城市意境、自然意象及神圣仙境的审美追求。诗词对元妙观的审美意境营造主要通过方外仙居的仙境摹写、鹤梦蟾光的仙景想象、静坐修道的仙人活动、择胜营景的城市仙境、群真缥缈的仙客形象等神圣意境的想象与建构,借助山水、动植物、建筑、四象、四相、道家人物和思想等意境要素,通过人文想象强化人间道观与神仙世界的关联融汇,借仙境之美触发元妙观之神圣性,借人文意蕴与空间秩序的建构有机交融,强化人间仙境、城市圣景的宗教场所,提升元妙观空间意境和广州城市的整体人文内涵。诗词雅集是表达园林审美的活动媒介,通过全过程的参与审美的各个环节,推进了审美的开展、演进与提升,实现了情与景的交融,深化广州元妙观“人间仙境”的意境[34],建构了元妙观仙境胜地和城市神圣景观两重城市道观的审美文化意蕴(表2)。

表2 广州元妙观诗词圣景意境分类

3.2 琪林苏井的城市仙境

在诗词渲染下山水审美思想的成熟促进了元妙观空间意境化,推动了元妙观融入羊城八景并形成琪林苏井的独特仙境景观。八景早期是道家思想中的一个概念,源于道家与人和谐的自然观和对“天人合一”的追求,后期融合了城市地理、景观审美的概念,形成“八景”的景观集称命名范式[35]。明代元妙观,位于南海县衙西侧,在当时南濠的上游,交通便利,香火鼎盛,是官府重地,又是广州市民普遍游览景点,明代羊城八景之一的“琪林苏井”就是对元妙观仙境意蕴的描摹[36](图8)。

图8 明羊城八景及琪林苏井区位

琪林,也作琪琳,意为琪树之林。琪树,是道教神话传说中的神仙要素之一。“琪”,《广韵》释为“玉也”,《尔雅·释地》:“东方之美者,有医无闾之珣玗琪焉”,注日:“玉属”[37]。因而顾名思义,“琪树”也就是玉树,是人们心中仙境和仙树的代名词,在道教清静超凡的神仙世界中往往以美玉为林,即称琪林,古人诗文中亦均以琪林代称元妙观。明代广州著名诗人、南园五子之一的孙蕡有诗“群英结诗社,尽是琪林仙”;元末明初琪林观道士萧虚集,以诗文名世,诗中皆以琪林代指元妙观。“琪林”回应了孙蕡诗中描写的“野意蔼蔼,远脱凡境”,寓意广州元妙观城市仙境般的意境,元妙观的观门称为琪林门也是对洞天福地和道教仙境的追求。

宋代苏轼开挖的龟泉,后称苏井,是元妙观中最具影响力的遗迹。据《重修六榕寺佛塔记》载:苏轼“谪戌岭南,侨寓天庆观”,在所居住的众妙堂边掘井供饮用,因苏东坡文名而噪,后人即名“东坡井”、“苏井”,是先贤遗迹与道观空间的融合。“琪林苏井”的景观集称表现出道观作为城市景观与城市山水空间的呼应,是宗教空间与百姓日常游赏的结合点,将广州城市中道教景观从空间环境上升为城市仙境意境的重要节点。

结论

广州元妙观在物质空间的兴替中见证了主体的审美需求变迁和审美活动多元化过程,展现了区域道观园林审美文化特征的辨识度。元妙观以中国典型道观空间布局为基础,营造出焕若洞府的城市道观园林胜景,并逐步形成了三殿两廊两楼的稳定空间格局,为社会教化的开展提供了物质空间;以物质空间为载体的社会教化功能集中反映在道观命名、斋蘸科仪和明贤祭祀等审美活动中;多层级的教化传播活动,链接了主体审美需求、客体审美属性与社会文化背景,影响了城市宗教空间审美活动的普遍化,构成了城市宗教胜景意蕴的审美共识;同时,审美共识作用于城市景观集称的选择与建构,形成多元互动的审美文化特征。

在当前的遗产保护体系中,已经湮没的园林景观遗产价值在一定程度上被忽视,广州元妙观在历代的发展演变过程中,潜移默化的影响并塑造了广州城市宗教景观、历史记忆和集体审美,正是其作为一种遗产的重要价值体现。文章聚焦于中国传统园林遗产的典型个案在新世纪学术研究中面临的审美文化问题,从审美文化的角度重新审视已消失园林的遗产价值,指出中国传统园林遗产审美研究不仅涉及到对其客体属性的认知,也涉及对主体审美需求和审美活动所承载历史文化的深入挖掘。

图、表来源

图6:引自段玉明《西南寺庙文化》;

图8:根据明《南海县志》隶省城图绘制;其余图、表均由作者绘制。

注释

1)广州元妙观:唐代称开元观,宋朝称天庆观,元朝元贞初年改名元妙观,明代称玄妙观,入清又改成元妙观。本文为便于理解除特指外统称元妙观。

2)焕若洞府:出自碑刻《广州重修天庆观记》,洞府指神话中神仙居住的地方,出自南朝沈约《善馆碑》。

3)斋蘸科仪:道教仪式及斋醮活动所依据的仪规。斋即斋法,意为斋戒;醮即醮法,意为祭祀。斋法与醮法在公元7世纪以后合称斋蘸,成为道教科仪的代名词。

4)投龙简:专为皇家举行的一种道教斋醮仪式。龙简即金龙玉简,是道教符篆之变体。分成山简、土简、水简,山简封投于灵山之诸天洞府绝崖之中,奏告天官上元;土简埋于地里以告地官中元;水简投于潭洞水府以告水官下元。通过告请三元的投简仪式,目的是为封建帝王祈求天地水神灵保护社稷平安,人民幸福长寿。