中国企业进入“一带一路”国家的投资区位决策

——基于非市场环境与市场环境的双元视角

张铮,杜晓君,唐晨曦,石茹鑫

(东北大学工商管理学院,沈阳 110169)

一、引言

随着“一带一路”倡议的不断完善和推进,中国企业向“一带一路”延伸发展中国家①“一带一路”延伸发展中国家:随着“一带一路”倡议的推进和合作机制的深入,“一带一路”延伸国家不仅涵盖欧亚沿线国家,非洲、拉美等地区的部分发展中国家也成为“一带一路”的重要延伸和落脚点。由此,作者将“中国一带一路网”公布已签订“一带一路”合作文件的国家归为“一带一路”延伸国家,这些国家不仅包括“一带一路”沿线国家,还包括非洲、大洋洲、南美洲的部分国家。由于本文主要关注中国企业投资进入的“一带一路”延伸发展中国家,故剔除韩国、新加坡、希腊、葡萄牙、新西兰等研究公认的发达国家。的投资不断增加,仅2013—2020 年,中国企业对“一带一路”的非金融类直接投资已累计超1177 亿美元(中国商务部,2021)。然而,由于“一带一路”延伸发展中国家市场经济体制初步建立,政府在要素和资源配置中的作用仍然较强,由政府政策行为的“非连续性”和“不可预期性”引发的政治风险较高,并且东道国倡导跨国企业开展绿色投资、践行可持续发展理念等履行社会责任的要求越来越高,使得这些国家的市场环境和非市场环境都呈现较高的风险性与复杂性,日益成为中国企业投资区位决策过程中不可忽视的两个重要方面。

跨国企业面临的非市场环境约束包含两个重要要素:一是来自东道国政府的合法性压力,二是来自东道国社会的合法性压力。一方面,对于来自政府的合法性压力的应对,已有研究观察到企业政治能力的独特作用(Rodgers et al,2019):发现企业可以运用政治能力主动而非被动地通过直接参与、政府关联等政治活动建立与东道国政府的关联(John 和Lawton,2017),提升组织必要的身份和资源获取工具(Zhang et al,2018)——组织合法性,降低东道国制度环境中政治风险的消极影响(Li et al,2018;James et al,2020),在海外投资活动中承担更高水平的风险(Buckley et al,2007;Lyles et al,2014),对高政治风险的“无人区”和目标市场中空白领域的探索行为更为大胆(苏郁锋等,2020);另一方面,对来自东道国社会的合法性压力的应对,已有研究发现企业会主动参与社会公益活动和事项(Mellahi et al,2016),利用社会责任活动带来的“制度价值”获得企业声誉和社会利益相关者认可(Scherer et al,2016;Liu 和Richards,2019),缓和来自企业责任履行方面的社会合法性压力,助益企业运营与生存。

同时,对于在东道国市场环境竞争和风险的应对,已有研究多集中于对发达国家企业基于市场环境方面的市场能力的考察,将企业投资区位选择视为发达国家企业依赖创新技术、产品差异化、市场经验和公司规模等专有垄断资产所形成的垄断/所有权优势的决策结果,并认为跨国企业基于市场环境形成的市场竞争优势(市场能力)通常是企业特有的(firm-specific),涵盖稀缺性、价值性和难以模仿性,是企业边界跨越活动中应对市场环境竞争和风险的关键内容。

然而,尽管已有研究关注到跨国企业可以通过使用政治能力提高区位选择决策中的风险承担水平,也揭示跨国企业市场能力对其投资区位偏好的重要影响,但对于跨国企业对外投资活动中承担的社会责任研究较缺乏,对跨国企业非市场环境与市场环境活动的整合研究较少,更未能系统建立揭示跨国企业非市场能力、市场能力与风险区位投资之间关系的完整模型。针对现有研究之不足,本文基于非市场环境和市场环境的双元视角,结合合法性理论和企业责任理论,以2011—2018 年向“一带一路”延伸发展中国家进行对外投资的中国企业为研究对象,探究中国企业基于非市场环境的政治能力、企业社会责任和基于市场环境的市场能力与企业风险区位投资之间的关系,以期为中国企业方兴未艾的“一带一路”投资提供实践启示。

与既有文献相比,本文可能的贡献有:①整合影响中国企业向风险区位投资的非市场环境和市场环境因素并阐释其影响机制,构建影响中国企业风险区位投资的较完整的交互效应模型;②考察跨国企业的两种重要的非市场环境能力——政治能力和企业社会责任与企业投资风险偏好间的潜在关联,推进对跨国企业非市场行为的相关研究;③将企业社会责任细分为强制性/社会性社会责任与工具性/经济性社会责任,揭示并细致阐释影响政治能力、市场能力与风险区位投资之间关系的边界条件,实现战略管理与商业伦理文献的对话,提供从不同价值观和假设出发从而导致“存在争议”(Mitnick et al,2021)的企业社会责任研究的一种协调途径。

二、研究假设

(一)政治能力与风险区位投资

“一带一路”延伸发展中国家的政治和经济体制处于建立和调整时期,存在制度缺位,对政府权力约束较低,政府在资源和要素配置中的作用仍较强,政府政策行为的非连续性和不可预期性水平较高。对于想要向这些具有较高政治风险区位特征的“一带一路”延伸发展中国家投资的中国企业而言,组织面临的合法性问题更为迫切,如何获取并提升企业合法性就成为中国企业需要应对的关键问题。根据制度逻辑,政府对跨国企业获得和维持合法性具有重要影响(Xu et al,2021),因为政府有权力设置推动市场竞争的立法和企业有义务遵守的政策约束框架,塑造企业在经营中面临的机会和威胁。尽管如此,政府决策者也由具有有限理性的个体行为者构成,对于赋予谁合法性和剥夺谁合法性的问题也可能产生主观判断。

中国企业的政治能力是主动利用或部署政治资源、对东道国的合法性压力进行主动回应,从而应对和管理东道国政治风险并塑造有利非市场环境的重要组织能力(Holburn 和Zelner,2010)。政治能力以企业政治活动为载体和表现形式,在企业母国或其他具有相似经验的环境中通过调动政治资源构建与政府间互动与关联路径的过程中形成(John 和Lawton,2017)。组织是能力的集合体,在母国环境中形成并具备一定政治能力的中国企业,更有可能将能力资源化,移植并应用于解决在向“一带一路”延伸发展中国家的边界跨越活动中面临的合法性问题,应对这些投资目的国非市场环境中的风险和挑战。

具体而言,具有较强政治能力的中国企业可以通过信息提供、财务激励和选民建设嵌入东道国政府政策网络,以提升组织合法性,投资到更高政治风险的“一带一路”延伸发展中国家。首先,当中国企业试图通过向东道国政治行为者提供后者所需信息从而建立与政府部门及政治行为者的直接联系时(如提供行业文件或技术报告等),就会实现信息提供。其次,当中国企业通过对政府及其事务部门的财务支出,实现与后者的利益关联时(如向政府项目捐赠、赞助政府各类活动等),则会实现财务激励(Jia 和Mayer,2017)。最后,当中国企业试图通过获取选民的支持(如动员消费者、雇员、股东等基层群体,经营宣传广告等)来间接嵌入与政府的关系时,就会实现选民建设(Wei et al,2020)。作为东道国政策网络一部分的中国企业如果调动政治能力,通过上述方式融入东道国政策网络,一方面,可以凭借与政府的纽带效应,提升在东道国政府眼中的合法性认知,通过影响政府决策、规则和条例的制定与实施,强化政治活动的杠杆效应,获得更多资源和积极有利的政策结果(Zeng et al,2019);另一方面,中国企业在“一带一路”延伸发展中国家实现的政策网络嵌入还可以形成社会资本,使其运用与东道国政治行为者及政府部门的关系,获得政府背书,传达企业积极形象,增强中国企业在东道国的合法性。由于能力开发过程中的路径依赖性和时间压缩不经济性(Earl 和Michailova,2021),第三方很难通过简单复制获得中国企业的政治资源和能力。因此,这种基于非市场环境的能力——政治能力就构成中国企业在东道国的特定竞争优势,使其对东道国风险环境适应性更强,从而更偏向于投资到更高政治风险的东道国。据此,提出假设1:

中国企业的政治能力越强,越倾向于投资到高政治风险的区位(H1)。

(二)市场能力与风险区位投资

市场能力主要由企业基于创新技术、产品差异化和公司规模等垄断优势构成。与来自发达国家的企业相比,中国被认为普遍缺乏市场能力,其国际化也往往被污名化为带有其母国意志的政治扩张,甚至被认为威胁东道国的经济安全,因而会因“合法性赤字”问题而面临“外来者劣势”与“来源国劣势”(杨勃和刘娟,2020)。随着不断的研发投入、技术知识积累,中国企业逐渐形成降低生产成本的能力和生产较高质量、较低价格的“高性价比”产品的技术优势,形成一定的市场能力。凭借市场能力及对与母国具有相似发展中国家特征的“一带一路”延伸国家市场的了解,中国企业可以应对“合法性赤字”问题,改善劣势处境,从而影响向这些风险区位投资的选择决策。

具体地,具有更强市场能力的中国企业可以运用组合投资、组合竞争和组合合作三种渠道,提升在“一带一路”延伸发展中国家的组织合法性,增加对市场环境不确定性的预期承受度,投资到更高政治风险区位。首先,中国企业会运用组合投资的方式实现不同投资模式(合资、绿地投资等)的组合,多样化拓展在“一带一路”延伸发展中国家市场的经营渠道,抓住市场关键资源和机会,占据更多市场份额。其次,中国企业会改变单一竞争方式(如单独使用低价、新功能等),运用组合竞争将不同竞争方式结合,为发展中国家市场客户群体提供比对手更优价格价值比的产品,获得更多客户认可(Luo 和Bu,2017)。相对于有意愿支付高价购买差异化产品以满足高水平多样性消费需求的发达国家消费群体,发展中国家的消费者更希望以低价获得满足使用需求“质优价廉”的大众化产品。当进入与母国市场消费需求相似的“一带一路”延伸发展中国家时,中国企业凭借更适应当地消费需求水平的“高性价比”技术产品吸引本土消费者,如华为、海尔等中国企业的科技产品在“一带一路”国家广受欢迎与认可。最后,中国企业还会运用组合合作的方式与不同类型的东道国市场行为者(如供销商、政府等)合作,如中国电建会在进入“一带一路”东道国时与本土企业在原料采购、餐饮后勤等方面合作(祝继高等,2019),运用不同合作关系形成商务网络(James et al,2020),建立密切的市场网络关联。当中国企业可以运用市场能力的三种渠道机制获得“一带一路”延伸发展中市场客户的认可、占据一定的东道国市场份额,并凭借与市场行为者的经济关联嵌入市场网络时,就会降低东道国政府认为中国企业在东道国投资与运营的经济行为会对东道国市场产生负面影响的刻板印象和消极判断。东道国政府对中国企业负面认知水平的降低会提升企业在东道国的合法性,改善企业的“外来者劣势”与“来源国劣势”处境,使企业能够管理并降低东道国环境中的政治风险可能产生的不利影响,在投资决策时敢于投资到具有更高政治风险区位特征的“一带一路”延伸发展中国家。由上述分析,提出假设2:

中国企业的市场能力越强,越倾向于投资到高政治风险的区位(H2)。

(三)政治能力和市场能力的交互与风险区位投资

现有文献大多将企业政治能力和市场能力视为彼此孤立、互相排斥“非此即彼”的关系,然而,由于“一带一路”延伸发展中国家市场正在经历制度转型的过程,正式和非正式的“游戏规则”的变化都会为中国企业带来风险和挑战,投资进入这些国家的中国企业会面临与东道国政府打交道和在产品市场寻求商业机会的双重任务,企业需要同时管理政府和市场两者的影响。由于中国企业建立并成长于发展中国家,在母国环境中同时受政府事务运作方式和产品市场规则持续变化完善的影响,可能更擅于将对政治环境和市场环境两方面的独特认知综合,形成政治能力、市场能力。因此,本文将试图分析中国企业政治能力和市场能力之间的相互关系及其对其风险区位投资决策的影响。

一方面,以创新技术为核心的所有权优势是企业市场能力的重要内容,具备较强的市场能力是中国企业依赖政治能力在东道国期望实现的合法化过程所需依赖的重要内容。较强的市场能力使中国企业对“一带一路”延伸发展中东道国的产品市场和技术发展的客观情况可以进行清晰了解,对于开展与政府决策有关的研究项目和撰写决策者委托的技术报告方面更为专业(Jia 和Mayer,2017),从而帮助实现与东道国政治行为者的互动与关联,为中国企业依赖政治能力而进行政治活动从而提升组织合法性的过程提供作用加成效应;另一方面,中国企业若具备较强的市场能力也意味着其具有更强的解答行业信息和阐释企业运营信息的沟通能力,这也有利于中国企业政治能力的有效发挥和在东道国合法性水平的提高。当东道国政府或政治行为者不能明确和理解企业及行业的相关信息时,中国企业可以凭借市场运营的沟通技能弥合企业运营、技术等专业信息与政治行为者认知之间的鸿沟,以较容易获得和理解的方式向传达企业信息,并就政治行为者提出的问题及对企业的要求作出解答方案,从而使中国企业获得“一带一路”延伸发展中东道国政治行为者的理解和信任,提升在东道国的合法性水平,使中国企业运用政治能力提升组织合法性作用的有效性进一步提高。

综合上述分析,中国企业在政治环境中的行为与在竞争性市场环境中的行为也会相互关联,并且政治能力和市场能力的协同运用可以产生联动效应,为企业获取必要的东道国资源提供实际工具——合法性。中国企业凭借两种能力在“一带一路”延伸发展中东道国实现的合法性,能在一定程度上抵消其可能面临的政治风险与不确定性的消极影响,使其更有意愿投资到高政治风险的东道国。由此,提出假设3:

中国企业政治能力和市场能力可以产生协同效应,促使其投资到高政治风险的区位(H3)。

(四)企业社会责任的双重调节效应

跨国企业积极响应东道国政府对企业参与法律上没有义务的、但反映社会和环境关切的社会责任活动的政策信号,在政治和经济领域承担提供公共物品的责任(Elsahn 和Benson-Rea,2018),可以部分替代政府投资,参与塑造制度环境。关于企业社会责任的研究多基于企业性质和目的,如经济/市场价值、利益相关者、道德与公民身份等不同视角。参考Mitnick et al(2021),本文将企业社会责任分为强制性的/社会性企业社会责任和工具性/经济性企业社会责任两个维度,阐释其可能对中国企业政治能力、市场能力与其向“一带一路”风险区位投资之间关系产生的情境作用。

强制性/社会性企业社会责任会增加企业合法性水平,对中国企业政治能力、市场能力与风险区位投资之间的关系产生影响。强制性/社会性企业社会责任是企业在社会层面上减少危害、遵守道德和价值观的政策/或义务的指导下,为除自身之外包括个人和组织层面其他广泛的利益相关者创造社会价值并增加社会福利的活动(Mitnick et al,2021)。一方面,由于强制性/社会性企业社会责任活动是企业寻求以社会整体利益为出发点的“应该做的好事”而包含积极的社会意义和正外部性,较容易获得东道国消费者、上下游供销商等利益相关者的认可,为企业带来被接纳为社会成员的机会及企业经营依赖的重要无形资产——值得信赖的声誉(Hawn 和Ioannou,2016),提升企业合法性,如投资进入柬埔寨、巴基斯坦等东道国的南方电网、三峡集团等中国企业,积极在劳动力免费培训、青年教育激励、“新冠”防疫等方面履行社会责任(钟宏武和张闽湘,2022);另一方面,企业强制性/社会性企业社会责任通过与东道国政府部门直接合作(Liu 和Richards,2019)、与非政府组织开展与政策倡导的社会利益一致的活动等方式,可以获得东道国政府的积极评估,被赋予合法性。通过上述两种机制,企业强制性/社会性社会责任通过在东道国的社会结构融入和制度场域嵌入获得合法性,这种合法“身份”的取得有利于企业得到吸引东道国合作伙伴投资、占据资源采购与分配的有利地位及参与政策环境治理的机会,提升企业对东道国潜在风险的“抵御力”。因此,企业通过强制性/社会性社会责任推进的合法性获取过程会与企业分别运用政治能力、市场能力实现的东道国合法化过程产生作用叠加效应,巩固企业运用政治能力和市场能力获得的非市场与市场竞争优势,提升企业的风险承担意愿和水平,从而更偏好于投资到高风险区位。由此,提出假设4 和假设5:

强制性/社会性企业社会责任对政治能力促使企业投资到高政治风险区位具有正向调节效应,即强制性/社会性企业社会责任水平越高,政治能力对企业投资到高政治风险区位的促进作用越强(H4);

强制性/社会性企业社会责任对市场能力促使企业投资到高政治风险区位具有正向调节效应,即强制性/社会性企业社会责任水平越高,市场能力对企业投资到高政治风险区位的促进作用越强(H5)。

相比之下,工具性/经济性企业社会责任则会降低企业合法性水平,对中国企业政治能力、市场能力与风险区位投资之间的关系产生影响。工具性/经济性企业社会责任是企业以提供外部租金和社会效益为工具,以获得企业竞争优势并从这优势中谋求直接经济回报为实质的社会责任活动(Kaul 和Luo,2018)。工具性/经济性企业社会责任反映企业对自身利润最大化和市场价值的关心,隐含着自我中心和/或机会主义动机,常被认为与东道国社会整体利益相悖。这种属性会导致东道国政府及利益相关者对企业社会责任活动目的的高度怀疑,降低其社会声誉和评价(Chernev 和Blair,2015),阻碍企业的合法化过程,最终丧失在东道国赖以生存的身份——合法性。因此,企业工具性/经济性企业社会责任对企业合法性提升的阻碍,可能会部分抵消企业运用政治能力或市场能力路径提升合法性的积极效用,减少企业依赖合法性获得的非市场与市场资源及优势,降低企业预期对东道国潜在风险的承受水平,抑制其投资到高风险区位的动机。由此,提出假设6 和假设7:

工具性/经济性企业社会责任对政治能力促使企业投资到高政治风险区位具有负向调节效应,即工具性/经济性企业社会责任水平越高,政治能力对企业投资到高政治风险区位的促进作用越弱(H6);

工具性/经济性企业社会责任对市场能力促使企业投资到高政治风险区位具有负向调节效应,即工具性/经济性企业社会责任水平越高,市场能力对企业投资到高政治风险区位的促进作用越弱(H7)。

三、数据与模型构建

(一)样本选取与数据来源

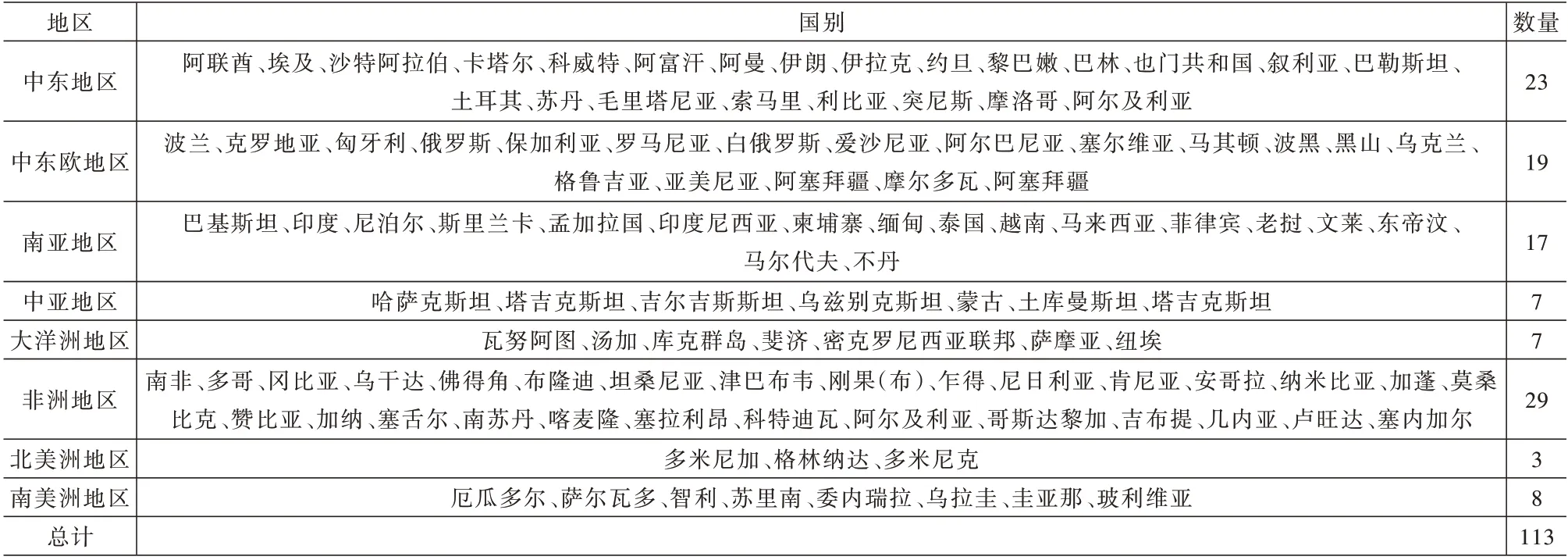

由于《2011 年度中国对外直接投资统计公报》显示,2011 年中国对外直接投资规模达到2002 年的27.6倍,实现年均增长速度为44.6%的连续十年增长②《2011 年度中国对外直接投资统计公报》(中国商务部、中国国家统计局和国家外汇管理局共同发布)。,并综合考虑数据的可得性,本文以2011—2018 年中国上市公司向“一带一路”延伸发展中国家(详细的“一带一路”延伸发展中国家列表见表1,共计113 个。数据截至2021 年12 月)进行的投资事件为样本。数据主要收集整理自上市公司年报、国泰安数据中心(CSMAR)、Wind 资讯、润灵环球责任评级(rankins CSR ratings,RKS)数据、美国政治服务集团(PRS Group)的国际国家风险指南(international country risk guide,ICRG)数据库及世界银行数据库。本文的样本选取依照如下原则:①对于同一企业同一年对多个东道国进行投资情况,只选取其首次投资事件;②剔除公司经营连续两年亏损(ST)、公司经营连续三年亏损、退市预警(*ST)等特别处理的企业;③剔除子公司信息披露不完整及所有权性质无法判定的企业;④剔除金融企业及金融类对外投资事件;⑤剔除经过多个数据库查找,依然无匹配数据的投资事件。最终得到有效事件样本846 个。

表1 “一带一路”延伸发展中国家按区域的划分统计

(二)变量及指标设计

1.因变量:风险区位投资(PR)

参考相关研究(Asiedu 和Lien,2010),本文根据中国企业进入的各“一带一路”延伸发展中国家的国际国家风险指南(ICRG)指标的中位值为界,将进入小于或等于指标中位值的归为进入高政治风险东道国,记为1,将进入大于指标中位值的归为进入低政治风险东道国,记为0。

2.自变量

(1)政治能力(PC):虽然政治能力的具体内容可能是特定企业特有的,但都包含一个持续的根本结构——不同起点和演化路径使企业政治能力存在差异(Fernandez-Mendez et al,2018)。中国企业的政治能力形成于其起源和成长的发展中国的政策环境,并且受与政策环境中政治行为者的互动和关联影响。由于发展中国家的政府仍然在市场资源分配和管制政策制定过程中扮演重要角色,与母国政府的关联程度的多少可能成为影响中国企业政治能力强弱的关键因素。因而,本文采用CSMAR 披露的中国企业国有股权比例,即国有股权占企业总股本的比例作为衡量中国企业政治能力的代理指标。中国企业的国有股权比例越高,意味着其与母国政府的关系纽带越为紧密,与母国政府打交道的经历可能越多,形成的后续可以移植运用到“一带一路”延伸发展中国家的政治能力可能越强。

(2)市场能力(MC):市场能力是企业以独特的技术或产品优势获得对价格产量的自由决策权或市场份额扩张能力,具有市场能力的企业通常能凭借核心技术和创新力获得一定的市场控制力,实现企业目标。根据市场能力的内涵,本文以CSMAR 和企业年报为主、以Wind 数据库作为补充,参考朱向琳等(2020)的研究,采用企业技术创新水平,即企业投资当年研发支出占营业收入的比例(%)作为中国企业市场能力的测度指标。企业的技术创新水平越高,表示企业的核心技术和产品优势越强,其市场能力也会越强。

3.调节变量:企业社会责任

(1)强制性/社会性企业社会责任(SCSR):选取润灵环球责任评级披露的中国上市公司社会责任数据“内容性维度”中的“环境绩效”指标值衡量企业的强制性/社会性企业社会责任。对于该衡量指标的选取原因:一方面,虽然润灵环球数据衡量的是中国企业在母国履行社会责任的相关数据,但由于中国企业在海外运营与管理中的社会责任数据缺少系统性披露和口径统一的统计来源,本文收集强制性/社会性企业社会责任与工具性/经济性企业社会责任的具体数据较为困难,因而在思考和权衡后选择该项较具代表性和权威性的统计数据作为衡量指标;另一方面,该项指标数值越大,可能意味着企业对于环境保护、公益事业等涉及广泛社会公众利益的活动更为关注,企业主动履行社会责任的价值理念和主张已经嵌入企业发展和经营的基因之中,因而当该企业投资进入海外目标国家时就会自然而然地更关注社会公共利益的创造与维护,其强制性/社会性企业社会责任水平会越高。

(2)工具性/经济性企业社会责任(ECSR):选取润灵环球责任评级披露的中国上市公司社会责任数据“内容性维度”中“经济绩效”指标值衡量企业的工具性/经济性企业社会责任。对于该指标的选取原因,本文除了考虑前文表达的数据可得性原因之外,还考虑到,若该项指标数值越大,意味着企业对于自身经济利益的追求更为关注,其企业价值观与运营惯例更偏向于寻求个体层面目标的实现,因而当该企业投资到东道国时也会更关心自身利益的得与失,其工具性/经济性企业社会责任水平会越高。

4.控制变量

本文选择东道国市场规模(GDP)、企业管理费用(AE)、企业资产负债率(DEBT)、企业年龄(AGE)、企业规模(SIZE)和企业前期绩效(PROA)作为控制变量。其中,东道国市场规模用投资当年东道国的国内生产总值取自然对数表示;企业资产负债率用企业负债总额占资产总额比率(%)表示;企业规模用企业期末总资产取自然对数表示;企业前期绩效使用投资事件发生2 年后的母公司资产收益率衡量。

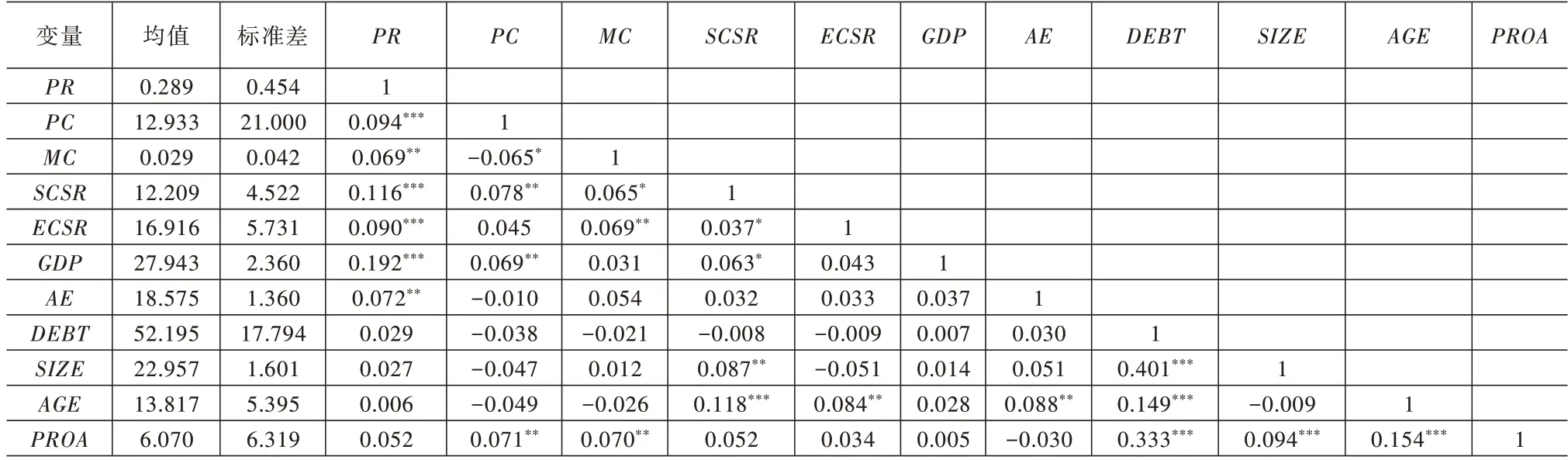

(三)计量模型构建

为检验本文的研究假设,构建方程模型(1)和方程模型(2),其中,式(1)用以检验企业政治能力、市场能力与企业风险区位投资的直接效应及企业政治能力与市场能力交互效应,式(2)用以检验强制性/社会性企业社会责任和工具性/经济性企业社会责任的调节效应。

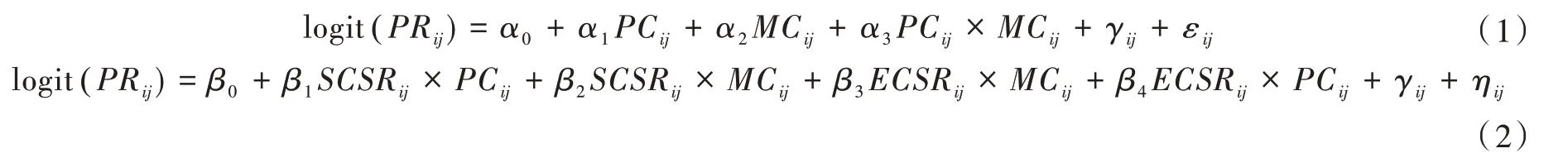

其中:logit 表示回归使用条件选择Logit 模型;参数α0~α3分别反映自变量及其交互对因变量的影响;β0~β4分别为调节作用的影响系数;i、j分别为企业和东道国;γij为控制变量,εij和ηij为两个方程中的随机扰动项。本文所有计量分析均使用Stata 15.1 统计软件进行。

四、实证结果及分析

(一)描述性统计与相关性分析

表2 列示了模型中各变量的均值、标准差和Pearson 相关系数矩阵。由表2 可知,变量间的相关系数均小于0.70 的临界值,表示本文关心的变量间存在显著的相关关系,且变量间不存在严重的多重共线性问题。

表2 描述性统计和Pearson 相关系数

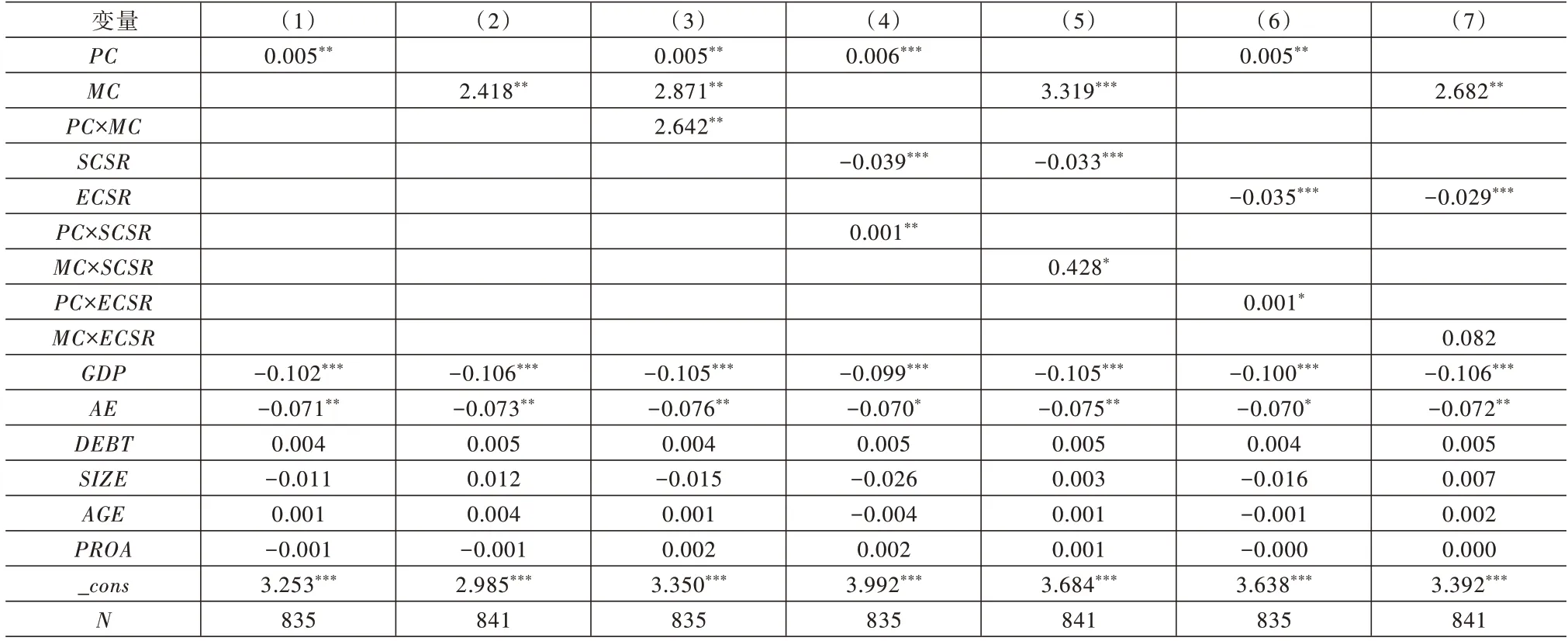

(二)基准回归分析

由于本文样本中的因变量为二分变量,且样本整体为截面数据,因而采用区位选择问题研究中常用的Logit 模型进行回归分析。结果见表3,其中,(1)列和(2)列分别为检验政治能力、市场能力对风险区位投资影响的直接效应模型,(3)列为两种能力的交互效应模型,(4)~(7)列为检验强制性/社会性企业社会责任和工具性/经济性企业社会责任影响的调节效应模型。

根据表3 可得出如下分析结果:(1)列和(2)列回归结果显示政治能力、技术能力的回归系数均为正且显著,验证了政治能力、市场能力分别对企业风险区位投资选择具有明显的正向影响,H1、H2 得到验证;(3)列回归结果显示政治能力和市场能力的交互项系数为正且显著,意味着两种能力的协同和联动可以使中国企业表现出更高的政治风险承担水平,敢于投资到更高政治风险的“一带一路”延伸发展中国家,H3 得到验证;(4)列和(5)列分别检验了强制性/社会性企业社会责任对政治能力、市场能力与企业风险区位投资之间关系的调节作用,结果显示政治能力与他利性企业社会责任的交互项系数为正且显著,而市场能力与强制性/社会性企业社会责任的交互项系数为正且显著,表明强制性/社会性企业社会责任会分别增强政治能力、市场能力对企业风险区位投资选择的正向影响,H4、H5 得到验证;(6)列和(7)列分别检验了工具性/经济性企业社会责任对政治能力、市场能力与企业风险区位投资之间关系的调节作用,其中,(6)列显示政治能力与工具性/经济性企业社会责任的交互项系数为正且显著,表示工具性/经济性企业社会责任会微弱增强政治能力对企业风险区位投资的正向影响,与本文的预期不符,H6 未得到验证,而(7)列中市场能力与工具性/经济性企业社会责任的交互项系数不显著,表明工具性/经济性企业社会责任对市场能力与企业风险区位投资之间的关系没有显著影响,H7 也未得到验证。对于H6 和H7 不成立,可能的解释是:企业工具性/经济性企业社会责任的本质是以企业利益为中心,这与企业运用政治能力路径提升组织合法性,从而通过投资到更高风险东道国实现企业投资的经济目标之间可能隐含着内在一致性,因而(6)列结果表现出工具性/经济性企业社会责任在本文预期之外的微弱正向调节作用;同时,中国企业依赖市场能力向“一带一路”延伸发展中国家的投资往往不会刻意彰显自我服务属性,而多以嵌入东道国产品市场网络和帮助推动东道国经济发展等为导向,通过赢得各利益相关主体的信任,间接实现投资目标,因而(7)列显示的工具性/经济性企业社会责任对市场能力与风险区位投资之间关系不显著。

表3 基准回归结果

(三)异质性分析

1.企业政治活动模式的影响

跨国企业应对东道国环境中的政治风险和不确定性的过程就意味着在管理与东道国政治行为者关系的互动过程中进行企业政治活动。在特定的企业中,所有权性质这一企业组织资源的授权结构和身份差异,会影响其在东道国的合法性水平,从而影响企业在东道国市场进入过程中为提高合法性和应对东道国环境中的潜在政治风险而采取不同政治活动模式。借鉴Elsahn 和Benson-Rea(2018)的研究,企业政治活动模式可分为系统式政治活动和情境式政治活动。本文预期:面对“一带一路”延伸发展中国家较高政治风险并因合法性身份缺失而具有较强合法化意愿的国有企业,会更有需求和动机调动自身的市场资源和非市场资源,采取系统式政治活动模式,在潜在海外市场有计划性地与当地政府保持持续互动,通过“深思熟虑式网络”(Mintzberg 和Waters,1985)建立与东道国政治行为者的长期稳定关系来提升合法性水平,从而使政治能力、市场能力及其交互对企业风险区位投资的积极影响更为显著。相较而言,非国有企业因“非法身份”原因遭受政治风险的影响可能较小,合法性水平比国有企业高,因而可能采取情境式政治活动模式,仅需在面对企业缺乏应对经验的突发事件时寻求建立“临时起意式网络”(Mintzberg 和Waters,1985),接触某些政治行为者来解决特定问题,对运用两种能力及其交互作用来营造有利政策环境的需求较弱。因此,企业政治能力、市场能力及其交互对企业风险区位投资的促进作用可能较不显著。

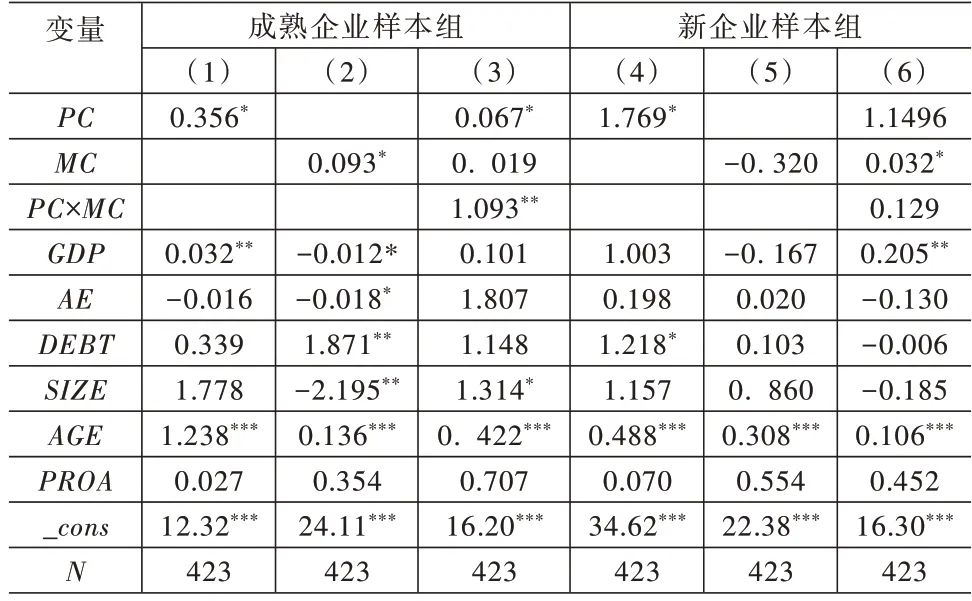

表4 中的(1)~(3)列和(4)~(6)列分别报告了按政治活动模式划分的系统式政治活动样本组(国有企业样本组)和情境式政治活动样本组(非国有企业样本组)的回归结果,国有企业样本数为555,非国有企业样本数为291,结果显示政治能力、市场能力及其交互对企业风险区位投资的影响在两组中表现出显著差异。在系统式政治活动样本中:(1)列和(2)列结果分别显示越强的政治能力、市场能力分别促使企业投资到越高风险的东道国;(3)列结果显示政治能力与市场能力的交互项系数正向显著,表示政治能力、市场能力之间的协同效应也会提升采取系统式政治活动的国有企业风险区位投资倾向;在情境式政治活动样本中:仅(5)列中市场能力显示出对企业风险区位投资的正向促进作用,而(4)列政治能力的系数和(6)列政治能力与市场能力的交互项系数都不显著,表示采取情境式政治活动的中国非国有企业,其两种能力的交互未能表现出与企业风险区位投资之间的明显关联。因此,结果支持了本文的预期:相较于采取情境式政治活动的非国有企业,国有企业更倾向采取系统式政治活动模式,发挥政治能力、市场能力及其交互的积极作用,投资到具有更高政治风险的东道国。

表4 企业政治活动模式的影响

2.企业投资经验差异的影响

企业对环境的独特认知塑造其组织资源的结构和管理环境的模式。关于企业认知模式的形成,正如企业行为理论提出的企业行为模型所表达的,可以像人一样通过经验积累和不断学习形成并不断发展。当考虑投资到政治风险较高的东道国时,成熟企业可能会更具处理东道国环境中的风险和不确定性的经验,能更灵活地调动组织的资源和结构采取经验对策“随机应变”地管理东道国的政治风险,因而成熟企业的政治能力、市场能力及其交互对企业风险区位投资的积极影响可能会更为显著。与之相比,新企业可能会在面临内部有限的资源和外在的东道国环境的风险和压力时,较难调动更多的资源和寻求更为灵活恰当的对策来适应并管理与东道国行为者的关系,因而新企业的政治能力、市场能力及其交互对企业风险区位投资的积极影响可能会较难以显著的表现出来。据此,本文预测:相较于新企业样本,政治能力、市场能力及其交互对企业风险区位投资的促进作用在成熟企业样本中可能更为显著。

为检验上述猜测,本文以整体样本的企业年龄变量的中位值为界,分为企业年龄>中位值的成熟企业样本和企业年龄≤中位值的新企业样本,其中,成熟企业和新企业的样本数均为423。表5 的(1)~(3)列和(4)~(6)列分别报告了两组的回归结果。结果显示核心变量的估计系数在两组中存在明显差异,表明政治能力、市场能力及其交互对企业风险区位投资的促进作用是有条件的。具体地,在成熟企业样本中:(1)列和(2)列显示政治能力、市场能力的系数正向显著,说明对于投资经验较为丰富的成熟企业,其政治能力或市场能力越强,越能够投资到具有较高政治风险的东道国;(3)列显示政治能力、市场能力的交互项系数为正且显著,表明成熟企业能熟练运用并灵活发挥政治能力和市场能力的联合效应,投资到高政治风险的“一带一路”延伸发展中国家。在新企业样本中:仅在(4)列中政治能力的系数正向显著,表现出对风险区位投资的正向促进效应,而本文关心的(5)列中市场能力的系数及(6)列中政治能力、市场能力的交互项系数均不显著,和本文的预测相一致,表明新企业有限的组织资源和投资经验可能使其较难平衡和发展政治能力、市场能力来促进其向具有较高政治风险特征的区位投资。至此,本文基于企业投资经验差异的影响的预测也得到检验。

表5 企业投资经验差异的影响

(四)稳健性检验

1.内生性问题处理:工具变量

本文已验证了政治能力与企业投资绩效间的正相关关系,但这一关系可能受潜在的内生性问题影响:一方面,企业政治能力与风险区位投资之间可能存在反向因果关系,因为越是倾向于投资到高政治风险区位的企业越可能更关注积累和运用政治能力;另一方面,尽管本文尽量控制了企业风险投资的其他影响因素,但政治能力与企业风险区位投资的关系仍可能受到不可观测变量的影响,导致Logit 估计出现偏误。为处理潜在的内生性问题,使用工具变量法进行两阶段最小二乘(2SLS)估计,并检验本文结果的稳健性。参考工具变量相关性和外生性的选取原则及政治能力本身可能存在的时滞效应,本文选取“政治能力”滞后3 期的数据,即企业国有股权比例滞后3 期的数据(IV_LPC)作为工具变量。在使用工具变量法进行估计之前,需进行豪斯曼内生性检验以识别模型中的内生性。检验结果显示p值在1%的水平下显著,表示模型存在内生性问题。估计结果见表6:第(1)阶段的结果显示工具变量IV_LPC系数显著为正,且联合检验F统计量也高于弱工具变量的阈值10;第(2)阶段结果显示PC的估计系数正向显著,说明在考虑内生性问题后,政治能力对企业风险区位投资仍具有促进作用,本文结果仍然稳健。

表6 内生性问题:工具变量检验

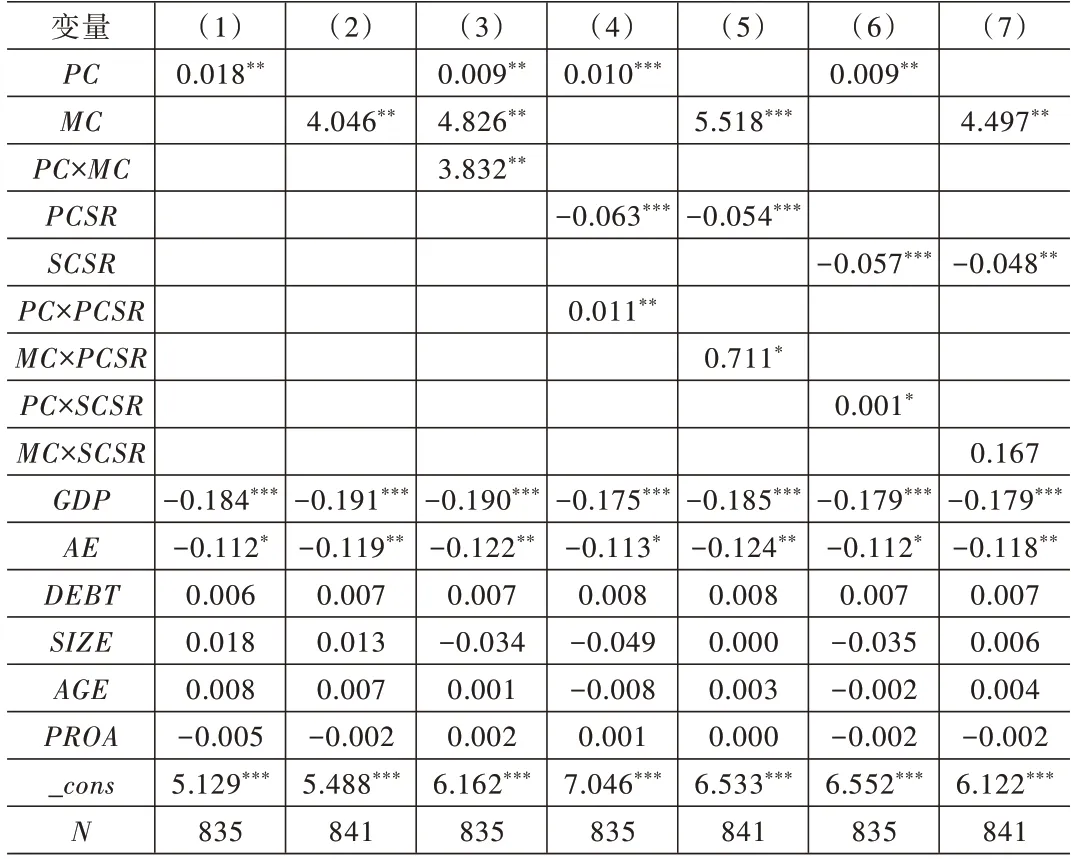

2.更换计量方法:使用Probit 回归

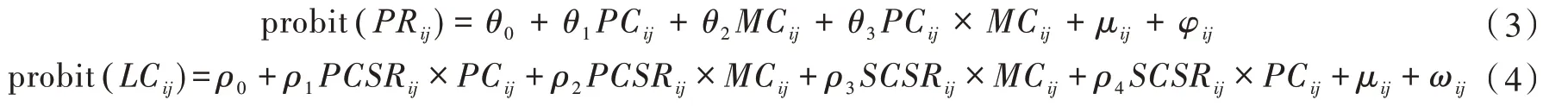

为进一步测试研究结果的稳健性,本文将在基准回归分析中使用的Logit 模型更换为Probit 模型,通过改变计量方法验证本文结果的有效性。Probit 模型也较多地被应用于二值选择模型的回归分析中。为使用Probit 模型进行回归分析,本文建立如下两个回归方程:方程(3)用以检验企业政治能力(PC)、市场能力(MC)与企业风险区位投资选择(PR)的直接效应及企业政治能力、市场能力交互效应,式(4)用以检验企业他利性社会责任(PCSR)和自利性社会责任(SCSR)的调节效应。

其中:参数θ0~θ3分别为自变量及其交互对因变量的影响;ρ0~ρ4则用以表示调节变量的影响系数;i、j分别为企业和东道国;μij为控制变量;φij和ωij分别为两个方程中的随机扰动项。

具体的回归结果见表7,结果显示:与本文基准回归结果一致,政治能力、技术能力及其交互项系数为正且仍具有统计显著性,表明政治能力、市场能力及其交互对企业风险区位投资仍然表现出显著的正向促进作用,再次验证了本文结论的有效性。

表7 更换为Probit 模型

五、主要结论与启示

本文揭示了中国企业基于非市场环境的政治能力、基于市场环境的市场能力及其交互对向“一带一路”风险区位投资的影响,阐释了另一种非市场行为——企业社会责任的情境作用,还从企业政治活动不同模式和投资经验差异方面进行了异质性分析。结果发现:①中国企业具有应对东道国非市场环境风险的政治能力与应对市场环境挑战的市场能力,并能灵活运用两种能力“双管齐下”,大胆投资到更高风险的东道国;②企业致力于增进东道国社会福祉的强制性/社会性社会责任水平越高,越倾向于加强政治能力、市场能力对风险区位投资偏好的积极促进作用;③相较于采取情境式政治活动模式的企业(非国有企业)和新企业,采取系统式政治活动模式的企业(国有企业)和成熟企业会更倾向于发挥政治能力和市场能力的积极作用投资到更高风险的区位。

本文的研究发现对中国企业的风险区位投资决策具有管理启示:①进入高政治风险东道国的中国企业需要具备应对非市场环境风险的政治能力。政治能力越强的企业越能有效提升在东道国的合法性,应对高政治风险属性东道国的政策不可预期性风险,提高对“一带一路”延伸发展中国家区位风险的承受度和抵御力。②进入高政治风险东道国的中国企业也需具备应对市场环境挑战的市场能力。以独特创新技术为核心竞争力的市场能力是中国企业参与东道国市场竞争的重要内容,中国企业要坚持新发展理念,继续坚持通过增加研发投入等方式不断加大创新力度,把握第四次工业革命发展浪潮,推动大数据、人工智能与企业投资的融合,通过自身竞争优势的提升获得东道国政府和市场利益相关主体的认可。③进入高政治风险东道国的中国企业还应关注政治能力和市场能力之间的依赖关系,发挥两种能力的联合促进效应。当考虑投资进入高政治风险的目的国时,中国企业应有意识地考虑选择“和/并”双元途径,而非基于单一“或”视角的最佳法则(one-best way approach),为投资进入并在东道国持续成功经营做更充分的“两手准备”。④中国企业也不应忽视强制性/社会性社会责任的重要作用,把社会责任作为与企业发展同样重要的理念。强制性/社会性企业社会责任的积极履行,不仅有利于企业树立积极承担公共责任的正面形象,还为企业环境友好观念和社会服务意愿被东道国利益相关者所自然接受构筑重要渠道,为中国企业化解东道国投资风险与合法性压力提供催化剂。

本文的不足之处及未来可能的研究方向有:①仅在静态层面上研究了双元能力,事实上,双元能力的使用往往涉及组织有限资源如何在两种能力之间进行权衡和分配的问题,因而双元能力与企业风险区位投资偏好之间可能存在动态关系,未来研究可探究其中潜在的动态关系与平衡问题;②企业社会责任研究还包含内隐性(企业社会责任被纳入企业一般义务的过程)与外显性(企业社会责任在明确的政策和实践中被规定的过程)、内向型(以内部成员和结构为中心)与外向型(以获得外在认可为中心)等不同内涵分类,不同分类下的企业社会责任活动之间的交叉影响也是未来研究的方向。