数字人文环境下的信息伦理治理研究

宋 嵩

(绍兴图书馆,浙江 绍兴 312000)

1 背景

目前,我国学者对数字人文的研究及实践逐渐深入,发表了大量相关研究成果,其中虽然有较多关于信息伦理与信息安全方面的研究,但关于数字人文环境下如何做好信息伦理与信息安全方面的研究成果数量较少。随着数字人文学科的快速发展,信息伦理与信息安全亟须得到业界的广泛重视,因此,笔者对数字人文环境下的信息伦理与信息安全问题进行了研究。

2 文献回顾

2.1 数字人文相关文献回顾

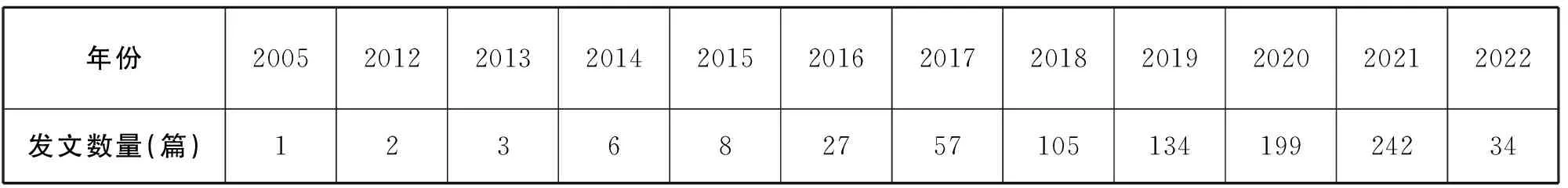

数字人文(Digital Humanties)是针对计算与人文学科之间的交叉领域进行学习、研究、发明及创新的一门学科,能够有效提升人文学科研究工作的效率,扩大研究范围,使人文学科的研究更加智能化、范式更加多样化。数字人文是我国图书情报学科的研究热点之一,现已发表的相关文献数量达818篇,其中很多都发表于图书情报权威期刊,说明我国图书情报学界对数字人文研究的重视程度较高,相关文献数量统计结果如下页表1所示。我国最早的数字人文研究为廖祥忠于2005年在《现代传播》发表的《“超越逻辑”:数字人文的时代特征》,虽然指出了数字人文的重要性,但并未受到重视。2011年,数字人文国际大会召开,对我国学界产生了较大影响,自2012年以来,我国学者逐渐重视对数字人文的研究,产出了丰硕的数字人文相关研究成果。自2016年以来,数字人文相关文献数量呈快速增长态势,现已成为我国图书情报学科的研究热点主题之一。我国学者关于数字人文研究的主题主要集中于以下几点:一是图书馆数字人文服务研究。曾小莹认为,将数字人文应用于社会知识服务中心可起到知识普及、成果传播、研究支撑等作用,可支持嵌入式、数据分析、数据管理和成果运行等服务的开展;赖永忠认为,数字人文可在科研咨询、资源推送、科研数据管理、学术传播、科研影响力评价等方面支持图书馆科研服务的开展。二是数字人文相关项目研究。刘晓娟等人对23个由国外图书情报机构发起的数字人文项目进行了研究,并提出了相关发展建议;赵宇翔在学科属性、合作特征等方面对我国国家级社科基金项目中关于数字人文的项目进行了研究;杨友清等人在依托机构、团队、研究领域等方面对加拿大高校数字人文项目进行了研究,并提出了相关发展建议。三是数字人文在档案领域的应用。贺谭涛等人认为,数字人文与档案管理具有一定的关联性,档案信息资源为数字人文提供了内容支撑,数字人文则在认知和方法论方面对档案管理进行了延伸;陈宇等人认为,数字人文对古籍联合目录及询证平台的开发具有非常重要的作用。四是数字人文相关技术研究。张卫等人将数字人文技术应用于古诗词的文本情感抽取工作,实现了大规模的情感术语自动化抽取与分析;周知等人构建了基于图像资源的知识组织模型,以期帮助研究者更好地识别图像资源中的知识信息;欧阳剑等人成功利用数字人文技术实现了古籍文本阅读的可视化。

表1 我国历年数字人文论文发表情况表

2.2 信息伦理相关文献回顾

信息伦理是随着信息技术的广泛应用而产生的概念,即因信息技术的广泛使用造成的利益冲突与道德困境,亟须道德的约束。20世纪70年代,美国教授温伯格在《计算机程序编写心理学》一书中首次提出“计算机伦理学”的概念。1985年,德国教授拉斐尔·卡普罗提出了“信息科学伦理学”“交流伦理学”等术语,并研究了电子信息的产生、存储、传播和使用等问题。1986年,美国管理信息科学专家R.O.梅森(Richard O.Mason)提出了信息隐私权、信息产权、信息资源存储权和信息准确性等与信息伦理相关的议题。2000年,德国学者拉斐尔·卡普罗(Rafael Capurro)认为信息伦理学揭示了一种对不同文化和不同时代信息观念的权利结构,并将信息伦理学从计算机伦理学中划分了出来。我国针对信息伦理的研究成果较多,笔者在CNKI上检索出与信息伦理相关的文献达636篇。李娟对智能时代背景下信息伦理产生的成因进行了分析,提出了塑造科学观念、提高公民意识、加强技术研究等信息伦理治理策略;梁宇等人认为,大数据造成了信息污染、信息异化等问题,并提出了规范信息伦理原则、健全法律、树立信息隐私保护意识等建议。

3 数字人文环境下的信息伦理问题及治理发展路径

3.1 存在的问题

目前,信息伦理困境主要指信息隐私问题、信息安全问题、信息污染问题、信息异化问题和信息鸿沟问题。信息隐私问题是指个人信息被他人进行大数据挖掘、预测和监控的问题。信息安全问题是指在大数据环境下的信息泄露和信息破坏问题。信息污染是指在大数据环境下的信息骚扰、被动接收有害信息等问题。信息异化问题是指信息的生产者和消费者因对技术过分依赖导致的个性、创造性丧失的问题。信息鸿沟问题是指由于不同个体对技术的认识与掌握程度不同导致的个体间存在信息获取与利用能力差异的问题。

3.2 治理发展路径

3.2.1 完善相关法律。目前,我国尚未出台专门保护群众个人信息的法律。随着社会信息化程度的提高,群众的个人信息极易被他人收集和利用,做出侵害个人信息权益的行为。数字人文环境下,我国应尽快出台专门的法律,有效限制相关机构和个人对用户个人信息的过度收集,禁止任何机构和个人以数字人文的名义对用户进行信息骚扰或发送有害信息,加大对群众个人信息保护的执法力度,打击任何侵害群众个人信息安全的行为。

3.2.2 规范数字人文开发的信息伦理原则。近年来,我国不断强调要加强人工智能领域的信息伦理道德治理工作。中国伦理学会副会长曾建平指出,信息化环境下的信息伦理应遵循服务人类原则、安全可靠原则、以人为本原则和公开透明原则。笔者认为,数字人文环境下的信息伦理应遵循以下原则:一是服务我国人民原则。由于数字人文项目一般都需要投入大量的人力、物力、财力,故项目成果必须有益于人民,在项目开展过程中不得出现任何有损或威胁人民利益的情况。二是安全可靠原则。数字人文项目应保证国家、机构和个人信息的安全,任何单位和个人不得以数字人文项目的名义非法收集国家、机构和个人的非公开信息,更不得将这些信息转卖至境外。三是以人为本原则。数字人文项目成果应向广大群众开放,不得限制群众的访问权限。项目组应及时解答广大群众对项目内容提出的质疑,不断提高服务水平。四是公开透明原则。数字人文项目的数据来源、技术、算法、主要参数、性能、开发目的等信息都应向社会公开,不得有所保留。

3.2.3 提升用户的信息素养。笔者认为,抓好道德教育和信息技术教育能够有效提升用户的信息素养。在道德教育方面,有关部门和机构应教导用户合法使用数字人文项目的数据,引导用户树立个人信息保护意识,减少个人信息泄露的风险。在信息技术教育方面,数字人文项目组成员应向用户详细讲解项目涉及的技术原理,并在相关网站或公众号中进行公示,使用户能够充分了解该项目,解决信息鸿沟问题。