国土空间综合治理视角下洪涝灾害防治方法初探

刘海涛,刘 健,罗绍荣

(天津市城市规划设计研究总院有限公司,天津 300190)

1 洪涝灾害防治意义与要求

受全球气候变化影响,近年来极端气象灾害发生频率明显增加。受“厄尔尼诺”等气候现象影响,近年来我国水旱灾害发生频率明显上升,洪涝带来的社会经济损失日益增大,例如2021年河南洪水等灾害均给区域发展造成了巨大损失。就京津冀地区而言,近年来区内平均气温不断上升,河道、沟渠、坑塘受干旱影响不断退化,蓄滞洪能力持续下降,夏季集中降水发生后,洪涝灾害风险进一步上升。

党的十八大以来,习总书记高度重视城市安全问题,多次于中央城镇化工作会议、中央城市工作会议等重要会议发表讲话,并对城市安全问题做出了阐述。2015年中央城市工作会议上,习总书记明确指出:“要把安全放在第一位,把住安全关、质量关,并把安全工作落实到城市工作和城市发展各个环节各个领域。”2020年4月10日,习总书记在中央财经委员会第七次会议上再次指出:“关键是要把人民生命安全和身体健康作为城市发展的基础目标,把生态和安全放在更加突出的位置”。

底线思维是本轮国土空间规划编制的重要指导思想,《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》中也明确强调城市安全在国土空间规划编制中的重要地位,要求“增强城市韧性”,并“针对气候变化影响,结合城市自然地理特征,优化防洪排涝通道和蓄滞洪区,划定洪涝风险控制线,修复自然生态系统,因地制宜推进海绵城市建设,增加城镇建设用地中的渗透性表面。”因此,在当前国土空间规划编制成果攻坚阶段,探讨国土空间综合治理视角下的洪涝灾害防治方法具有较高的实践意义。

2 邢台洪涝灾害与防治现状

邢台市位于河北省南部,太行山山前区域,总面积1.24万km2,总人口711万,历史上洪涝灾害发生频率较高。选择邢台作为研究对象的主要原因是该市在洪涝灾害发生、灾害影响、防灾体系建设、面临的挑战和问题等4个方面具有一定代表性。

2.1 邢台是典型的迎风山前洪涝灾害易发区

从地形维度上看,邢台坐落于太行山迎风区,是典型迎风山前洪水易发区域,在我国洪水易发区域里具有一定的地形代表性。邢台境内地势高差悬殊,西高东低,自西而东山地、丘陵、平原排列3个地形阶梯,并且3个地形阶梯的洪涝灾害风险易发因素均较为典型。邢台西部山区是太行山迎风区暴雨高值带,地形起伏较大,土层覆盖稀薄、植被覆盖较差,人类开垦活动密集,山区林地商品林比例较高,一次暴雨径流系数可高达85%,是典型的迎风山前洪水易发区域。低山丘陵地区水土流失严重,水土保持能力较差,是《全国水土保持规划(2015—2030)》提出的重点水土保持区域,洪水蓄滞能力较弱,丘陵地带与中心城区距离较近,山洪下泄后丘陵与城区间的缓冲区域较小,对城区威胁较大。东部平原地区有宁晋泊、大陆泽2大洼地,平原河道季节性较强,受人类活动侵蚀较多,最低海拔20m,历史上是易于汇水、洪涝频发的区域,目前也分布着冀中南地区重要的蓄滞洪区。

2.2 邢台是典型易受洪涝灾害威胁的城乡建设密集区域

邢台是京津冀世界级城镇群南部重要的节点城市,中原城市群对接京津冀区域的“桥头堡”和门户,冀中南地区重要的工业基地,城乡建设较为密集,优质耕地面积较大,平原地区人口密度较大,因此洪涝灾害造成的社会经济损失往往较为严重。1996年特大洪水淹没村庄275个,受灾人口48.7万人,直接经济损失29.9亿元;2000年7月特大洪水淹没村庄90个,受灾人口19.45万人,直接经济损失6.48亿元;2016年7月特大洪水造成农作物损失18.38万亩,各类家庭财产损失共计2.5亿元。

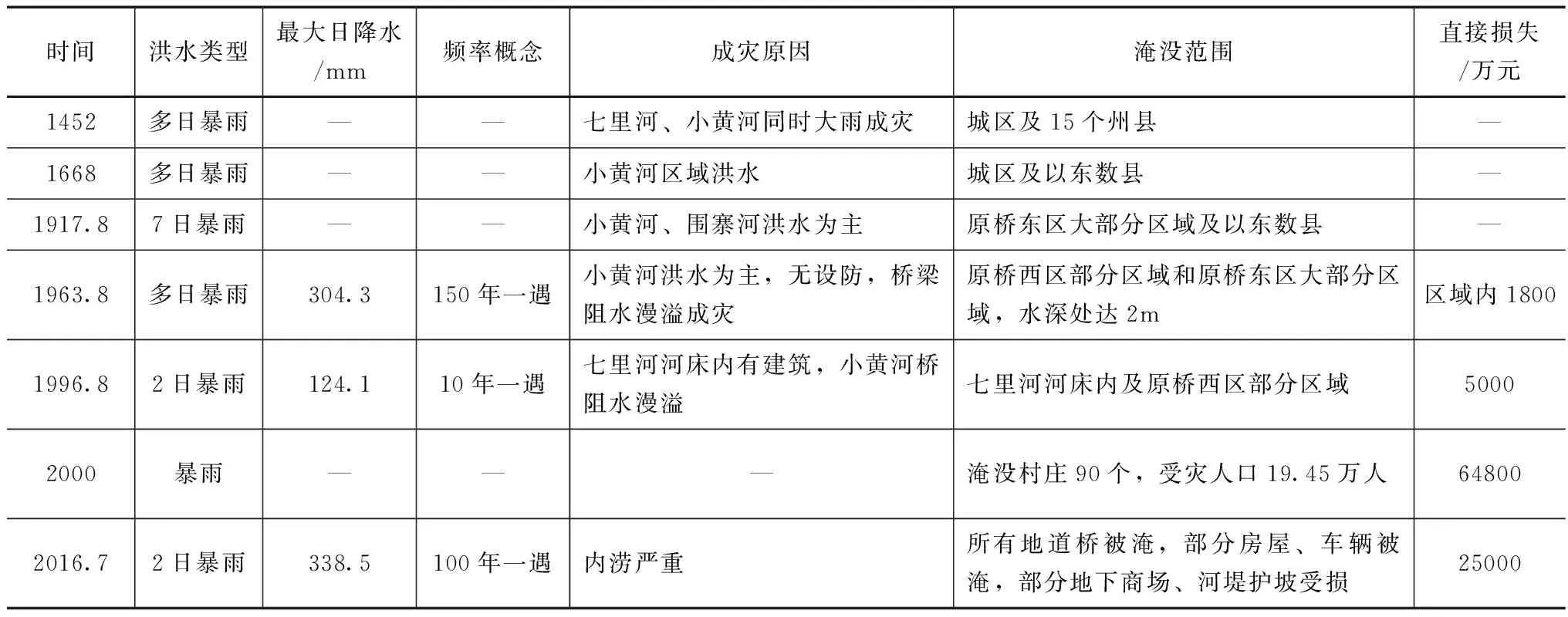

从时间维度上看,据历史记载,自公元638年至今,邢台发生大小洪灾178次,其中特大洪灾9次,较大洪灾33次,特大洪灾发生约为150年一遇,较大洪灾发生约为40年一遇。洪灾的发生与太行山区暴雨,小黄河、七里河暴雨洪水渲泄直接有关。邢台市区主要洪水灾害情况统计参见表1。

表1 邢台市区主要洪水灾害情况统计表

2.3 邢台洪涝防控体系较为完备

建国以来,特别是“63·8”洪水后,按照“上蓄、中疏、下排、适当地滞”和“分区防守”的防洪理念,邢台市开展了行洪河道、蓄滞洪区、工程设施建设,对大中小型病险水库开展了除险加固,对主要支流和中小河流险工险段进行了重点治理,防洪指挥系统和山洪灾害预报预警系统初步建成,对山区、丘陵、平原地区制定差异化的防控政策,形成了较为完备的洪涝灾害防御体系,并且该体系在华北平原地区也具备一定的代表性。

2.4 面临的挑战具备一定代表性

邢台行洪河道阻塞风险较大,行洪河道缺乏系统治理,河道管理不到位。受气候变化影响,邢台近年十年九旱,加之可开发的土地空间越来越小、河道管理不到位,部分河道被盲目开发建设占用,私挖滥采、私搭乱建以及垃圾堆放行为屡禁不止,河道内部分布有大量的现状耕地,部分河道基本被耕地、林地覆盖。主要行洪河道,受人为设置阻水物影响而行洪不通畅,人进河退问题突出,水的出路逐步减少,造成河道行洪、泄洪能力下降。

蓄滞洪区建设滞后、人口密集。宁晋泊、大陆泽滞洪区(滏阳河中游洼地)位于邢台市中部地区,是海河流域最大的滞洪区,汇流面积14880km2,最大滞洪面积2041km2,容积35.52亿m3,涉及8个县、48个乡镇、827个行政村。目前宁晋泊、大陆泽蓄滞洪区建设严重滞后,工程设施不全,安全设施不足,区内人为活动密集。在现行蓄滞洪区的范围内,共有8县1区,49个乡镇、819个自然村、117万人、207万亩耕地,潜在风险巨大。

3 邢台洪涝灾害防治方法初探

3.1 优化全域洪涝安全格局

3.1.1依据地形特征,构建邢台全域洪涝安全防控格局

从夯实安全底线、构建安全格局、深化精细治理3个层面,依据市内3大阶梯地形特点,构建“山区-丘陵-平原”的全域洪涝安全防控格局。山区以提升山区蓄洪与水土保持能力为主,加强国土绿化和山区蓄滞洪设施建设;提升浅山丘陵和山前平原地区滞洪能力,合理谋划山前蓄洪湿地,提升山前河道行洪能力;平原地区优化镇村布局,提升蓄洪、泄洪能力,保障蓄滞洪区安全。如图1所示。

图1 邢台全域洪涝安全防控格局

3.1.2合理划定洪涝灾害风险控制线,夯实整体安全底线

结合邢台地区洪水灾害风险程度,将河流、湖泊、水库和蓄滞洪区划入洪涝风险控制线。有堤防的河道、水库、湖泊,按两岸堤防及护堤地边界划定洪涝风险控制线;无堤防的河道、湖泊,按历史最高洪水位或设计洪水位确定洪涝风险控制线。蓄滞洪区按蓄滞洪区专项研究划定成果,将蓄滞洪区整体范围划入洪涝风险控制线。

3.1.3结合主体功能区战略,划定全域洪涝风险防控政策分区

发挥主体功能区制度的区域统筹作用,将防洪任务分解到各区县行政单元,划定全域洪涝风险防控政策分区,明确责任主体单位,结合主体功能区政策,完善洪涝灾害防控的财政补贴、产业准入、城乡规模控制等配套政策。利用主体功能制度政策性强、能够有效统筹区域资源的优势,夯实规划传导,将政策、资源有效传导到各区县。

3.2 提升山区蓄洪与水土保持能力

3.2.1开展国土绿化,加强山区蓄洪与水土保持能力

治水在治山,山区是邢台防御洪水的第一线。从1996年特大洪水的流域调查看:山区水库蓄洪能力是能否“御洪水于平原之外“的关键因素,蓄洪能力越强,对下泄河道的压力越小,也可为防灾人员、设备的集结和调配争取时间;林木覆盖率是决定山区受灾严重程度的关键因素,林木覆盖率越高的受灾情况越轻,提升山区林木覆盖率是加强山区洪水抵御能力的关键因素。

提升山区森林覆盖率,引导园地、草地、拟腾退的建设用地、未利用地向林地转化。优先将生态保护红线内部区域的园地、草地、采矿用地、拟腾退的村庄建设用地向林地转化,提升森林覆盖率。对水土流失问题较为突出的区域,在干支流、左右岸区域加强封山育林,推动水源涵养林、水土保持林建设与流域治理工作深度结合。

提升林地质量,构建稳定高效的林地生态系统。将人工商品林逐步调整为公益林,严格保护公益林。落实天然林保护工程要求。生态保护红线内部的各类人工商品林、园地逐步转化为公益林。山区水土流失严重地区、重要山区水库和湿地周边第一重山脊范围内人工商品林不得调出生态保护红线,需有序转为公益林。

科学选择绿化树种、草种。根据华北地区石质山区地质、土壤特点,制定乡土树种草种名录,使用多样化树种营造混交林,重点选用侧柏、刺槐、栓皮栎等水土稳固能力较强的乡土树种,提升林地质量。同时,在土壤结构及肥力较差的区域,可选择侧柏作为先锋树种改善土壤质量,提升植被恢复过程中水土保持效益和土壤改良效益的耦合作用。

3.2.2加强山区蓄滞洪设施建设和保护

将山区大型重要水库划入生态保护红线,严格管控水库周边人类活动,提升山区水库蓄洪能力。逐步腾退水库管理范围内与水利工程用途无关的村庄建设用地、采矿用地、特殊用地,严格控制坑塘养殖、农业种植等活动的空间范围。

结合抽水蓄能能源基础设施建设,在山区建设大型蓄水设施,并疏浚山区河道。趋利避害,利用山区降雨势能较高的特点,将山洪转化为可利用能源,将山区降雨洪流速快、能量大的特点转变为可利用的优势资源。

3.3 提升浅山丘陵和山前平原地区滞洪能力

3.3.1合理谋划浅山丘陵地区蓄洪湿地

利用城区和丘陵地带间的河流滩地、沟渠、各类坑塘水面,在确保耕地严格保护的前提下,营造山前湿地群,提高林草覆盖率,维护生物多样性,增强水源涵养、水土保持功能。加强丘陵地区河流管理,保证河流畅通、有水,保护好湿地动植物。通过提升滩涂、沟渠、坑塘蓄洪能力,减弱山区洪水对城区的直接冲击。

3.3.2疏浚治理河道,提升行洪能力

结合堤防设置、历史最高洪水位和设计洪水位等因素,划定河道管理界限,疏浚河道,保证河网行洪能力。依据《中华人民共和国河道管理条例》,在河道管理范围内,禁止种植高杆农作物和除堤防护林以外的林地,不得在堤岸和护堤地建设房屋。合理引导因历史原因建设于河道管理范围内的村庄建设用地有序退出,保障河道行洪安全。对于山区河道,应注重河道两侧林木保护,利用林木保持水土并保障山体稳定。在保护基干河道的同时,加强中小河道治理,优化小流域生态系统,构建生境完整、系统完善的河道系统网络。

3.4 优化平原地区镇村布局,提升蓄洪、泄洪能力

3.4.1疏浚平原地区河道,协调生产和生态关系

由于气候变化原因,冀中南地区大部分河道呈现出较强的季节性特点,人类生产活动对河道的侵蚀较多,现状河道内存在大量的耕地、林地、园地和各类建设用地,巨大的削弱了河道的生态和泄洪功能。本次规划中,对于位于河道内的不稳定耕地,本次规划统一调出永久基本农田,并要求不得种植高杆农作物;对于位于河道中的林地、园地,按照《中华人民共和国河道管理条例》要求,除堤防防护林外的林地均不予以保留,退林还水还湿;对于河道管理范围内的各类建设用地,除各类水利设施外,其他各类建设用地一律予以减量清退。

3.4.2合理建设平原地区蓄滞洪区

蓄滞洪区内的村镇布局严格执行减量发展,减少蓄滞洪区内人员数量。为保障人民群众生命财产安全,有效发挥蓄洪滞洪作用,加强蓄滞洪区管理,并根据《河北省蓄滞洪区管理规定(修订草案征求意见稿)》等文件的要求,鼓励和有计划地组织常驻人口外迁,控制人口增长的要求,城镇空间严格控制增量规模,村庄空间建设用地规模严格执行减量。

提升蓄滞洪区内居民点防洪等级,完善防洪基础设施建设。蓄滞洪区内县城按50年一遇标准设防,中心镇按20年一遇标准设防,一般镇按10年一遇标准设防。提升重点市政、交通设施堤防防护能力,将人口密集区域划入安全区,完善撤退路、避水楼等各类设施建设,提升洪涝风险应对能力。

3.4.3加强海绵城市建设

加强城市内部海绵城市建设。海绵城市建设是低冲击、自然化的重要洪涝风险防控手段,加强雨洪管理,建设海绵城市对于防控洪涝风险具有重要意义。邢台以尊重自然本底,保护山水林田湖等大海绵为工作原则和基础,综合采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施,加大降雨就地消纳和利用比重,降低城市内涝风险,改善生态环境。规划提出,到2035年,邢台80%以上的城市建成区实现75%降雨就地消纳和利用。

加强集中建设区外各类坑塘、沟渠保护力度。在严格保护耕地的前提下,适度提升平原蓄滞洪区内沟渠密度,恢复历史沟渠,发挥各级沟渠“毛细血管”的调洪、泄洪能力。在完成耕地、林地保护任务的前提下,避免坑塘被大量填埋,在有条件的区域建立坑塘管理员责任制,保障坑塘贯通,发挥蓄洪海绵作用。

4 存在问题与对策

(1)洪涝灾害具有较强的区域性、流域性、跨行政区域特点,需要制定区域协调政策,开展联防联治工作。尽管省级国土空间编制指南中提出了洪涝灾害防治、划定洪涝风险控制线等原则性要求,但对跨区域协调机制、具体防控策略仍未给出较为明确的政策机制。部分区域编制了流域国土空间规划、洪涝防控专项规划,对区域洪涝协防机制进行了研究,但相关规划缺乏编制标准和具体政策指引,各地规划成果在编制内容、深度、保障政策等方面差异较大,相关规划是否均能有效应对区域洪涝风险仍有待实践检验。为了在区域层面增强洪涝风险应对能力,建议加强区域政策和规划编制标准制定,尽快出台流域国土空间规划、洪涝风险防治专项规划编制指南,并在相关指南中明确洪涝风险防控跨区域协调机制,使区域洪涝防控规划编制工作有规可循、标准一致。

(2)为了夯实城市底线安全,《市级国土空间规划编制指南(试行)》中提出了划定洪涝风险控制线的规划编制要求,但是未对洪涝风险控制线的具体划定方法予以明确,因此各地在规划编制实操中存在较大差异。例如,有的地区将蓄滞洪区作为洪涝风险控制线,有的区域将蓄滞洪区与河道管理界线的空间合集作为洪涝风险控制线,还有的区域将安全区从洪涝风险控制线中扣除。缺乏统一的划定方法为洪涝风险防控和区域协防协治带来了潜在风险,当前国土空间规划编制工作进入了成果攻坚阶段,建议尽快明确洪涝风险控制线划定和审查方法,为城市底线安全保驾护航。

(3)当前“多规合一”工作逐步进入深水区,“多规合一”落到实处的前提就是权责清晰,当前洪涝灾害重点防控区域的空间管制工作还存在权责不清、九龙治水的问题,同时存在一定的“三不管”空间。例如河道管理范围内的各类现状建设用地的拆除问题,部分省市认为应由河道管理部门牵头,部分地区则认为应以自然资源主管部门为工作主体,造成相关建设用地腾退工作开展进度较慢。建议尽快明确洪涝风险控制线、蓄滞洪区、河道管理界线等重点洪涝风险防控空间的管制责任主体,明确建设用地、林地腾退,耕地进出平衡的联合工作机制,压实各方责任,使洪涝风险控制线等空间管制工具切实发挥治理效能。