动静态协同耦合无线电能传输系统能效分析

薛 明,郭建武,逯柯言

(天津工业大学天津市电工电能新技术重点实验室,天津 300387)

1 引言

无线电能传输技术是通过电磁能量耦合以非接触的形式从电源获取电能,实现了两者的电气隔离,相比于传统电缆传输电能的方式,具有安全、可靠、灵活性高等优点。

2007年美国麻省理工学院科研团队提出的磁耦合谐振式无线电能传输技术,并利用该技术在2m外点亮了灯泡,吸引了学术界的关注,成为了国内外的研究热点[1-3]。通过对已有文献资料分析可知,按照收发端的相对位置变化,可将无线电能传输技术分为静态无线充电技术和动态无线供电技术两种,目前科研人员主要针对静态负载无线充电或动态负载无线供电等单一受电方式在理论和应用两方面展开研究。针对静态负载充电,文献[4-6]从高频电源、补偿网络、耦合结构三个不同方向进行了研究。文献[4]以改进E类放大器作为高频激励源建立的磁耦合谐振式无线电能传输系统在20cm传输距离下,传输效率为61%。文献[5]提出并设计了一种用于恒压输入、恒流输出磁耦合系统的新型补偿网络,其搭建的实验平台在负载变化时输出负载恒流且能实现单位功率因数输入,系统的传输效率可达20%。文献[6]设计了三线圈结构无线电能传输系统并提出一种基于调频控制的三线圈结构WPT系统效率优化方法,最大效率提升幅度达到了15%。在动态无线供电方面,针对集中式供电导轨效率低、稳定性差等问题,文献[7]提出了多导轨供电模式的电动汽车无线供电方法,降低了导轨损坏对系统稳定性及导轨损耗对系统效率的影响,但在耦合机构偏移、导轨切换时系统效率波动较大。对此,文献[8]提出了一次侧T型补偿拓扑的设计方法,应用该拓扑搭建的系统在侧向偏移范围40%以内能够平缓由于耦合结构偏移引起的效率波动,稳定90%左右。文献[9]通过改进接收线圈的结构,使系统效率稳定在70%左右,有效减小了由于导轨切换引起的波动。从以上文献可知,科研人员在静态负载充电和动态负载供电方面已取得了诸多有价值的研究成果。

综上所述,目前国内外学者均聚焦于静态负载充电或动态负载供电,对于动/静态负载同时充电与供电的研究比较空缺。因此,本文基于近场谐振原理,提出静态负载无线充电和动态负载无线供电协同工作模式,即动/静负载分别位于分段式发射导轨两侧,分段导轨在为动态负载切换供电的同时,在另一侧为静态负载充电。首先,通过互感耦合理论建立了动/静电磁耦合系统数学模型,基于不同的电磁耦合情形,从时间域和空间域两个维度研究了多参数作用下系统不同状态下的能效传输特性;其次,对理论分析中获得的影响能效的重要时变参数耦合系数和品质因数进行分析,得到了动态侧和静态侧耦合系数和品质因数在时间域的波动规律;最后,通过实验验证了理论和仿真分析的正确性。

2 动态与静态协同耦合系统建模与分析

2.1 动/静态协同耦合系统工作过程

动/静态协同耦合系统静态无线充电层与动态无线供电层采用同一个能量供给层通过电磁耦合获取能量,可实现对交通领域中路灯、信号灯和监控设备等静态负载和电动车辆动态负载同时供电,如图1所示为动/静态协同耦合系统。

图1 动/静态协同耦合系统

动态无线供电技术的应用中,发射导轨采用分段供电模式,在系统能效、参数敏感性和可靠性等方面具有突出优势[10-11],在实际工作中,电能发射单元以一定间距成直线排列,交替导通工作,并且每一时刻只有位于动态负载下端的电能发射端元导通工作。因而,本文在动态耦合部分,只需选取分段式发射导轨中单一发射单元工作全周期进行研究,即可获得动态耦合系统特征参数在时间和空间的波动特性,如图2所示为单一发射线圈工作周期时刻划分。通电时刻t1,动态侧接收线圈进入发射线圈的供电区域,发射线圈得电;t2时刻,动态侧与发射线圈完全对准;断电时刻t3,动态侧接收线圈离开发射线圈的供电区域,发射线圈断电。静态侧接收线圈位于每个发射单元下方,当发射单元接收到动态负载发送的开启信号导通工作,动/静负载通过动态耦合磁场获取能量。

图2 单个发射线圈的工作周期

2.2 数学模型及分析

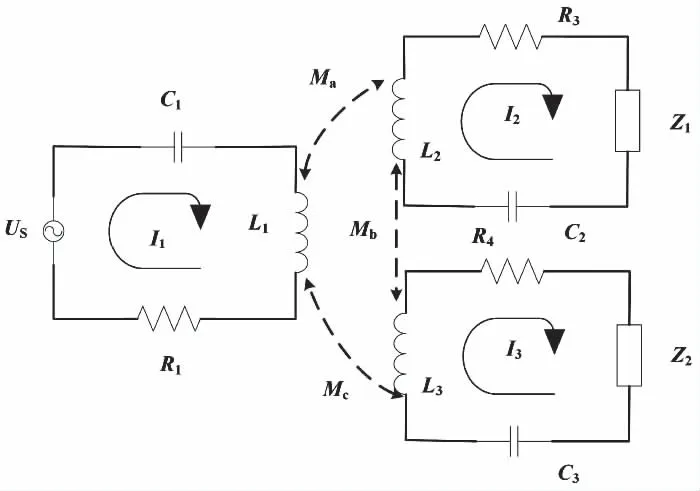

图3为动态与静态协同耦合系统的等效电路模型,其中,US为系统的高频逆变电压,I1、I2和I3分别为发射线圈、动态侧接收线圈、静态侧接收线圈的电流值,L1、L2、L3、C1、C2和C3分别为发射线圈、动态侧接收线圈、静态侧接收线圈的电感值和补偿电容值,R1、R2、R3分别为发射线圈、动态侧接收线圈、静态侧接收线圈的等效内阻,Z1和Z2分别为动态侧、静态侧接收线圈的负载阻抗,Ma、Mb和Mc分别为发射线圈与两侧接收线圈的互感及两侧接收线圈之间的互感。

图3 系统电路模型

根据互感耦合理论,系统状态方程可表示为

(1)

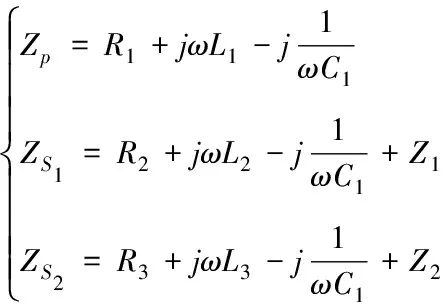

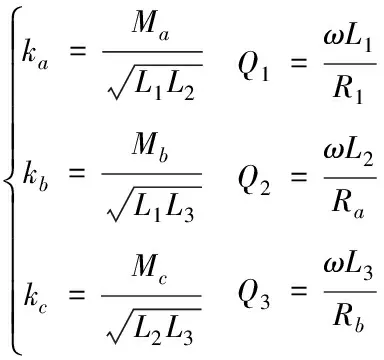

式中ZP、ZS1和ZS2分别为发射回路、动态侧接收回路、静态侧接收回路的总阻抗,分别表示为

(2)

当发射线圈和两侧的接收线圈发生谐振,负载Z1和Z2为纯阻性负载Ra和Rb,系统发射线圈与动态侧接收线圈的耦合系数ka、静态侧接收线圈的耦合系数kb及两侧接收线圈之间的耦合系数kc;系统发射回路、动态侧、静态侧接收回路的品质因数Q1、Q2和Q3可表征为

(3)

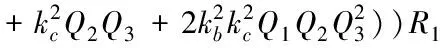

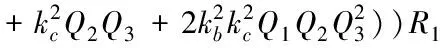

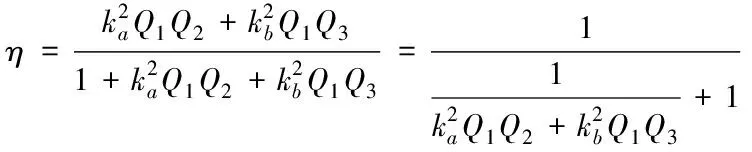

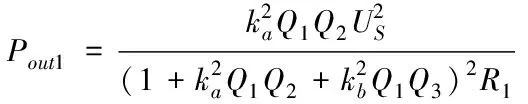

则系统动态侧输出功率为

(4)

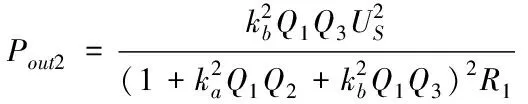

系统静态侧输出功率为

(5)

系统传输效率为

(6)

线圈间的耦合系数主要由互感决定,从文献[12]可知,互感会随着线圈间的轴向距离的增加而迅速下降,而在实际工况下动态侧和静态侧之间的轴向距离很大,则可不考虑动态侧和静态侧接收线圈之间的相互耦合,即kc=0,此时可得

(7)

(8)

(9)

为进行对比分析,本文推导了单一静态和单一动态负载工作时的系统的功率和效率,如表1。

表1 单一静态/动态负载工作时的系统参数

从式(7-9)和表1可知,动/静负载同时工作时系统传输效率的表达式的分母要比单一动态或动态负载工作时小,但对应侧负载接收功率的表达式分母要大。故动/静负载同时工作时系统传输效率要比单一动态或动态负载工作高,但对应侧负载接收功率低

3 有限元仿真分析

为了验证上述理论的正确性,本文借助有限元仿真软件建立了无线电能传输模型(见图4),系统谐振频率为85kHz,电源幅值为100V,线圈电感量为109.23μH,由于发射线圈单个工作周期内的磁场分布具有对称性,故只需在t1-t2时间段进行研究,在仿真中动态接收线圈的位置在t1时刻为-0.15m,t2时刻为0m。

图4 系统仿真模型

3.1 不同工作状态对比分析

图5为系统效率和功率随动态接收线圈位置变化曲线,可以看出,在t1-t2时间段内动/静负载同时工作时系统的平均效率要比单一静态和单一动态负载工作时要高9%和15%,变化趋势与单一动态负载工作时相同,随着与发射线圈径向距离的减小而增大;动/静负载同时工作时系统的动态负载平均接收功率比单一动态负载工作时低33W,总体趋势相同;静态负载接收功率随着与发射线圈径向距离减小而减小,与单一静态负载工作时变化趋势明显不同。

图5 系统效率和功率对比

3.2 静态侧与动态侧的相互影响

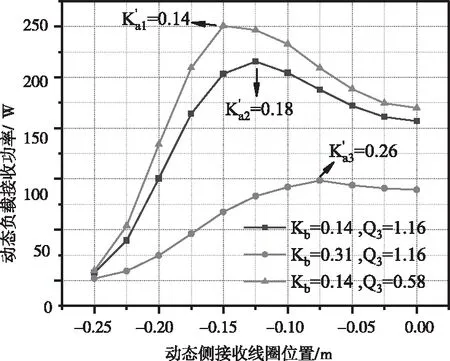

系统静态侧回路和动态侧回路的相互影响,即为静态侧耦合系数kb和品质因数Q3对动态侧的影响,以及动态侧耦合系数ka和品质因数Q2对静态侧的影响。

图6 静态侧对动态侧的影响

对式(8)求ka的导数,可得动态侧接收线圈和发射线圈的临界耦合点

(10)

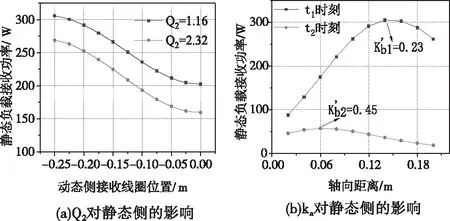

图7 动态侧对静态侧的影响

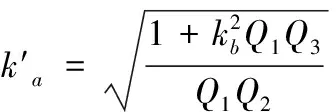

同理,对式(9)求kb的导数,可得静态侧接收线圈和发射线圈的临界耦合点

(11)

由以上分析可知,在动态与静态协同耦合无线电能传输系统中,静态侧回路和动态侧回路会相互影响,即动态侧接收功率与静态侧耦合系数、品质因数成负相关,静态侧接收功率与动态侧耦合系数、品质因数成负相关;静态耦合的存在会使动态侧临界耦合点发生偏移,动态耦合的存在会使静态临界耦合点时刻变化。

4 实验验证

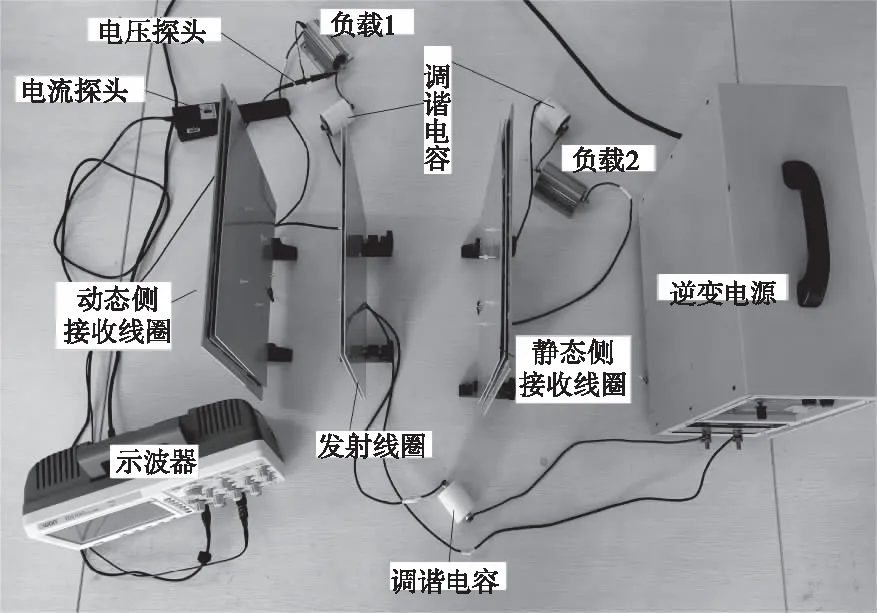

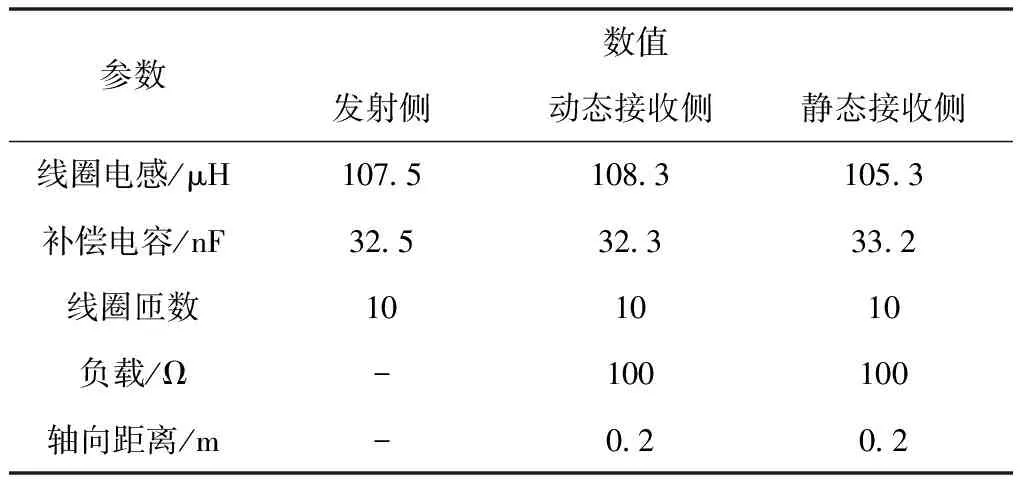

为进一步验证理论分析的正确性本文搭建了如图8所示的实验平台,谐振频率为85kHz,逆变电压幅值给定为100V,通过人为移动动态接收线圈来达到实验效果。系统具体参数见表2,其中轴向距离指接收线圈和发射线圈的垂直距离。

图8 实验平台

表2 系统仿真参数

在实验中通过使用不同阻值的无感负载来研究品质因数对系统的影响,记录实验数据并进行拟合,可得图9(图9d中的d为静态侧接收线圈和发射线圈的轴向距离)。从图可知,相比单一静态负载和单一动态负载,动/静负载同时工作下的系统平均传输效率可分别提高8.9%和15%,动态负载的接收功率波动规律不变但平均下降29.32W,静态负载接收功率变为持续下降趋势,且系统动态侧和静态侧之间的相互影响也与有限元仿真结果具有较好的一致性。

图9 实验数据及拟合曲线

5 结论

本文基于近场谐振无线电能传输原理,对动态与静态协同耦合的无线电能传输系统进行了深入分析,并通过有限元数值计算的方法对系统不同工作状态及动态与静态之间的相互影响进行了定量分析,最后搭建实验平台进行了验证。具体结论如下:

1)动/静负载同时工作时系统传输效率比单一静态、单一动态负载工作时平均高出8.9%和15%,但静态负载平均接收功率下降较大,表明动静协同耦合系统适用于为电动汽车与信号灯等功率差异较大的动静负载传输能量。

2)动态侧接收功率与静态侧耦合系数、品质因数成负相关;静态侧接收功率与动态侧耦合系数、品质因数成负相关。

3)静态耦合的存在会使动态侧临界耦合点发生偏移;动态耦合的存在会使静态临界耦合点时刻变化。