黄土残塬区不同种植类型下耕地土壤肥力与经济效益耦合关系研究

王红阳,陈 伟, ,李亚新,张 驰

1. 山西师范大学 地理科学学院,太原 030031

2. 山西省资源环境信息化管理院士工作站,太原 030031

塬地是黄土高原典型的旱作农业区,是区域粮食自给和安全保障的重要补充(张树兰等,2005)。近年来人们对塬地种植类型的不合理选择和施灌管理使土壤肥力变化规律被扰动,对作物产值产量及生态环境造成不利影响。科学地选取种植种类、合理施灌和平衡土壤肥力与经济效益间的关系是区域农业高质量发展的迫切需要(刘慧等,2021)。

作为作物生长的基础,土壤肥力水平因种植类型不同而有异。众多学者针对不同种植类型下土壤肥力特征进行研究,发现花生地养分含量高于玉米地(范祎玮等,2021),稻田土壤有机质(soil organic matter,SOM)等养分含量低于荒地(迟美静等,2018;杨彩迪等,2020);土壤养分随生育期变化明显,如花生种植前养分含量低于成熟期(索炎炎等,2021),玉米种植下拔节期养分含量较高,抽雄期土壤含水量(soil water content,SWC)对玉米生长影响较大(朱浩宇等,2020;戴嘉璐等,2021);不同土层养分含量亦有差异,在喀斯特地区坡耕地土壤养分呈表聚现象(范夫静等,2014),该地区灌丛草地养分含量随土层深度增加亦降低(陈莹等,2015)。研究表明作物产量因不同种植模式和培肥制度而异,如垄面覆秸秆较覆膜更利于马铃薯生长和品质提高(何进勤等,2017),麦后直播可使经济效益达到最佳(杨长琴等,2021),黑土区生物炭的施用量及频率对大豆产量影响较大(刘慧等,2021)。上述研究丰富了对各种植类型下土壤肥力及产值产量状况的认识,但多以研究单种种植类型为主。近年来晋西南黄土塬区农业规模化建设开展迅速,以玉米、马铃薯为主的粮食作物规模种植明显提高(山西省地图集编纂委员会办公室,2012),但种植选择不合理、土壤水肥不平衡和经济效益较低等问题仍是制约当地农业发展的主要因素(孙从建等,2019),故针对该研究区对比多种种植类型之间土壤肥力水平和经济效益且对其综合分析十分重要。

因此,本研究选取玉米、棉花、马铃薯和荒地四种典型种植类型,采用耦合协调度模型研究其对耕地土壤肥力及经济效益影响,旨在同时满足肥力和经济效益的情况下为塬地种植类型的合理选择、水肥科学管理及区域农业生态保护及高质量发展提供理论依据。

1 研究区概况

本研究以黄土高原典型残塬沟壑区冯家沟作为研究区域,该区位于山西省临汾市乡宁县昌宁镇(35°57′ N,110°48′ E),塬面高阔残缺,沟壑纵横交错,地势西北高、东南低,海拔大部分在900 — 1500 m。气候类型属暖温带半干旱大陆性季风气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,年均温为9.9℃,气温日较差和年较差较大,年平均降水量为631.8 mm,年内分布不均匀,无霜期平均150 d,年蒸发量为1749.4 mm(孙从建等,2019)。当地重点发展旱塬农业,种植作物主要有玉米(Zea mays)、马铃薯(Solanum tuberosum)等;天然植被广布,主要分布有油松(Pinus tabulaeformis)、榆树(Ulmus pumila)、蒿草(Artemisia annua)、芦草(Agropyron mongolicum)等;土壤以褐土为主,基本理化性质如下:SWC为 17.12%,SOM含量为 9.87 g · kg-1,全氮(total nitrogen,TN)、有效磷(available phosphorus,AP)和速效钾(available kalium,AK)含量分别为0.20 g · kg-1、11.90 mg · kg-1和113.33 mg · kg-1,pH为7.52,土壤容重为1.43 g · cm-3,孔隙度为47.47%(王佳等,2021)。

2 试验设计及方法

2.1 试验设计

试验于2019 — 2020年在冯家沟水土保持监测站(图1)进行,为期两年(表1)。试验设置玉米、棉花、马铃薯和荒地四种样地类型,各类型设3个重复(供试土壤一致)。在3月下旬撒施尿素作为基肥,4月中旬沟施复合肥料(K2O,20%;N,13%;P2O5,10%)后双垄沟种植玉米、棉花、马铃薯于样地内且进行灌溉(荒地为自然状态,无干扰)。其中尿素用量为225 kg · hm-2(折合纯N 103.5 kg · hm-2),复合肥用量为525 kg · hm-2(折合K2O 105 kg · hm-2,纯 N 68 kg · hm-2,P2O553 kg · hm-2),灌溉用水为 900 m3· hm-2(玉米)、225 m3· hm-2(棉花)、120 m3· hm-2(马铃薯)。根据研究区3种作物生长特点(表1),将样品采集时间划分为3月15日(背景期)、4月15日(初始生长期)、5月15日和6月15日(快速发育期)、7月15日和8月15日(生长中期)、9月15日(成熟期),分别在2019年、2020年按“S”形五点取样法(样地面积为28 m2)采集土壤样品(因5月15日和6月15日均属快速发育期,7月15日和8月15日均属生长中期,需分别将同生育期所采样品充分混合),使用土钻垂直分层取20 cm、40 cm、60 cm、80 cm深度土壤,将同样地同深度样品等量充分混合。最后,测定SWC、SOM、TN、AP、AK及产值产量。

图1 试验地概况Fig. 1 Survey experimental site

表1 试验样地及土壤样品采集信息Tab. 1 The information of experimental field and soil sampling

2.2 测定方法

2.2.1 土壤肥力

SWC测定用110℃烘干法(Liu et al,2021);SOM用重铬酸钾加热-硫酸亚铁滴定法;TN用凯氏定氮法;AP用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法(张勇强等,2020);AK用乙酸铵浸提-火焰光度计法。基于实验测定各作物类型、生育期、土层深度土壤水分、养分数据,运用SPSS 22.0和Canoco for Windows 4.5分别进行单因素ANOVA方差分析和PCA分析并用Origin 2017作图。所有室内分析测试在山西省水土保持科学研究所进行。

2.2.2 经济效益指标

投入=农资费用(种子、肥料、农药)+生产服务(浇灌、机械、租用),其中各类型要素价格以本试验实际价格为标准,其中种子43元 · kg-1(玉 米)、40元 · kg-1(棉 花)、3元 · kg-1(马铃 薯),尿 素2.5元 · kg-1,复 合 肥3元 · kg-1,农药50元 · L-1,灌 溉 费 用450元 · hm-2(玉 米)、112.5元 · hm-2(棉花)、60元 · hm-2(马铃薯),机械150元 · d-1,人工100元 · d-1,地租1500元 · hm-2。产值=单价× 产量,利润=产值-投入(李嘉等,2020;米晓田等,2021),产量由本试验实测获得并采用小区计产法计算(陈世超等,2020),作物单价参照《全国农产品成本收益资料汇编2011》(国家发展与改革委员会价格司,2011),其中玉米单价为2200元 · t-1、棉花9200元 · t-1、马铃薯1400元 · t-1。

2.3 耦合协调度

2.3.1 肥力效益和经济效益

综合分析作物的种植效益具有复杂性,本研究立足试验并参照前人研究构建效益及指标体系,将效益分为肥力和经济两个类别。设各有x个肥力和经济效益指标,zij为j作物的第i个指标标准化数值,指标权重由熵值法计算(刘慧等,2021)。

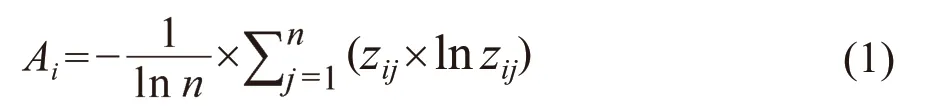

信息熵Ai为:

信息熵冗余度Bi为:

指标权重Ci为:

肥力效益Rj和经济效益Sj为:

2.3.2 耦合协调度模型

耦合协调度模型定量分析该研究中土壤肥力和经济效益耦合度和协调度,其中:

耦合度Dj为:

综合协调指数Ej为:

协调度Fj为:

式中:k为调节系数,本研究有肥力和经济两种效益类别,故k为2 ;α和β为待定系数,各取值0.5。

耦合度和协调度分级如表2所示(王继军等,2010)。

3 结果与分析

3.1 不同种植类型下的土壤肥力效益

3.1.1 不同种植类型对整体土壤肥力的影响

土壤肥力因种植类型不同而差异显著(图2)。其中马铃薯种植下土壤肥力最高,SWC、SOM、TN、AP和AK含量较荒地分别高5.98%、19.60%、37.50%、18.97%、37.09%;棉花种植下土壤肥力低于马铃薯但高于玉米和荒地,上述各肥力指标较荒地分别提高了2.68%、13.20%、31.25%、16.05%、31.20%;玉米种植下土壤肥力较低,分别为16.82%、10.69 g · kg-1、0.37 g · kg-1、12.91 mg · kg-1、127.49 mg · kg-1;荒 地 土 壤 肥 力 最低。单因素方差分析显示:马铃薯种植下SWC、SOM和AK含量与其他作物差异显著,马铃薯和棉花种植下TN、AP含量与玉米和荒地有显著差异,荒地土壤肥力与作物种植下均有显著差异性。

图2 不同种植类型下土壤肥力整体特征Fig. 2 Entirety characteristics of soil fertility under different planting types

3.1.2 不同种植类型对各生育期土壤肥力的影响

不同种植类型下各生育期土壤肥力均有显著变化,但种植类型的不同使各生育期变化幅度有差异。由图3可知,各种植类型下SWC从背景期至快速发育期均降低,其中荒地SWC最低,从快速发育期至生长中期均升高,其中玉米种植下变化最显著,从生长中期至成熟期玉米地和荒地SWC降低,而棉花和马铃薯地升高;除荒地外其他种植类型下SOM、TN从背景期至快速发育期均升高,从快速发育期至生长中期均降低,而荒地TN从背景期至生长中期均降低,SOM从生长中期至成熟期均有不同程度升高,荒地全生育期SOM、TN均低于其他种植类型;除荒地外其他种植类型下AP、AK从背景期至初始生长期降低,从初始生长期至快速发育期升高,从快速发育期至生长中期亦降低,而荒地AP、AK含量均降低,除马铃薯外其他各种植类型下AP、AK从生长中期至成熟期均有不同程度的升高而马铃薯种植下AK降低,各种植类型下全生育期荒地AP、AK均最低且变化最小,而马铃薯种植下变化幅度较大。

图3 不同生育期土壤肥力变化特征Fig. 3 Variations characteristics of soil fertility under different growth periods

单因素方差分析显示(表3):玉米、棉花、马铃薯和荒地土壤肥力在快速生育期与背景期、初始生长期、生长中期和成熟期有显著差异性,而SWC在生长中期与背景期、初始生长期、快速发育期和成熟期亦有显著差异,各生育期马铃薯、荒地分别与玉米、棉花种植下土壤肥力有显著性差异。

表3 不同生育期土壤肥力差异性Tab. 3 Soil fertility differences under different growth periods

3.1.3 不同种植类型对各土层土壤肥力的影响

各种植类型下不同土层土壤肥力差异显著,且各土层土壤肥力因种植类型不同亦有差异(图4)。除马铃薯外其他种植类型下SWC、SOM、TN、AP和AK在20 — 40 cm均高于其他土层,而马铃薯种植下SOM在0 — 20 cm最高,为12.05 g · kg-1。除马铃薯外其他种植类型下SWC、SOM在0 — 20 cm均低于其他土层,而马铃薯种植 下SOM在40 — 60 cm最 低,为11.83 g · kg-1。各种植类型下TN、AP均在60 — 80 cm最低,而AK在各土层的分布因种植类型不同差异显著,其中马铃薯和荒地AK在60 — 80 cm最低,棉花种植下AK在40 — 60 cm低于其他土层,而玉米种植下在0 — 20 cm最低。单因素方差分析显示:各种植类型下土壤肥力在20 — 40 cm处与其他土层有显著性差异,而土壤水分在0 — 20 cm处与其他土层有显著性差异,各土层马铃薯和荒地土壤肥力分别较其他种植类型有显著性差异。

图4 不同土层土壤肥力分布特征Fig. 4 Distribution characteristics of soil fertility under different soil layers

3.2 不同种植类型下的经济效益分析

不同种植类型下经济效益存在一定差异(表4)。种植马铃薯每公顷总投入为1.39万元,棉花、玉米投入次之,分别为1.25万元、0.65万元,荒地无投入;种植棉花每公顷总产值为4.14万元,马铃薯、玉米次之,分别为3.68万元、2.48万元,荒地无产值;种植棉花每公顷年均利润为2.89万元,在各种植类型中经济效益最高,其次为马铃薯,年均利润为2.29万元,种植玉米年均利润仅为1.83万元,荒地无利润,种植棉花每公顷年均利润分别比马铃薯、玉米和荒地高0.60万元、1.06万元和2.89万元。

表4 不同种植类型下投入 — 产出情况表Tab. 4 The information of input — output under different planting types

3.3 不同种植类型下的土壤肥力与经济效益耦合协调度

3.3.1 各效益指标和权重

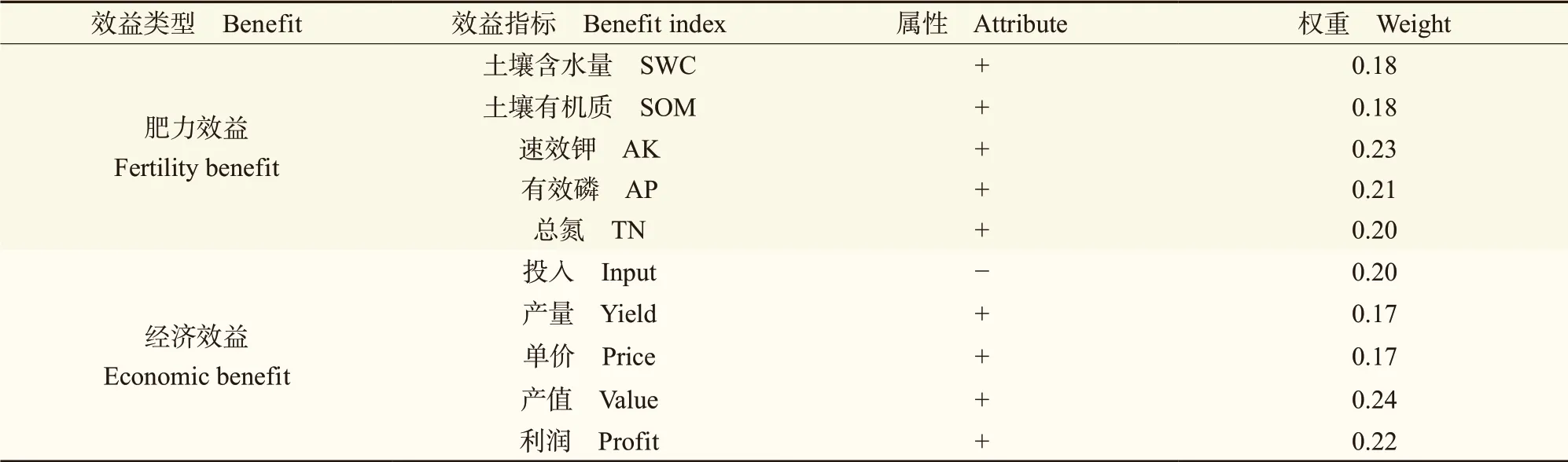

肥力与经济效益各指标及其权重计算结果显示(表5):肥力效益指标中AK权重最大,为0.23,AP、TN次之,分别为0.21、0.20,SWC和SOM权重较小,均为0.18,肥力效益指标属性均为正向指标;经济效益指标中产值权重最大,为0.24,利润和投入权重次之,分别为0.22和0.20,产量和单价权重较小,均为0.17,经济效益指标中投入为负向指标。

表5 效益指标和权重Tab. 5 Benefits indexes and weights

3.3.2 肥力与经济效益耦合协调度

各效益指数及耦合协调度因种植类型不同而有差异(表6),马铃薯种植肥力效益指数最高,为1,棉花和玉米次之,分别为0.78、0.48,荒地最低;经济效益排序为棉花>马铃薯>玉米>荒地,指数分别为0.68、0.58、0.50和0.20;耦合度计算结果显示:玉米和棉花种植耦合度最高,均为0.50,马铃薯次之,为0.48,以上3种种植类型耦合水平均为拮抗耦合,荒地耦合度为0;马铃薯种植协调度最高,为0.62,棉花次之,为0.60,以上两种种植类型协调度均属初级协调水平,玉米协调度为0.49,属濒临失调水平,而荒地协调度亦为0。

表6 不同种植类型下肥力与经济效益耦合协调度Tab. 6 Coupling coordination degree of fertility and economic benefits under different planting types

4 讨论

土壤肥力效益因种植类型不同而有异。本研究发现马铃薯种植下土壤水分、养分含量较高,这是因为马铃薯种植下土壤酶活性较强且富含高效固氮的根瘤菌,植株及残体在土壤酶作用下缓慢矿化,不断向土壤提供养分具有肥田作用(夏皖豫等,2021),另外马铃薯地上植株较低且密度大对减少SWC蒸发耗损有积极作用(金万辉,2021)。AP、AK含量在马铃薯种植下随生育期的变化幅度较大,是因为马铃薯属高淀粉块茎作物,在初始生长期对利于其幼苗生长及光合效率提高的磷、钾肥吸收利用较多(何进勤等,2017),也可能因为有效态磷转化为无效态磷且被土壤固定(张勇强等,2020),而在生长中期由于其根瘤菌及土壤酶的作用对养分消耗较少。

玉米种植相比马铃薯种植土壤AK、AP变化小且含量较低,可能是自身生理结构和生长习性对养分的需求多(戴嘉璐等,2021);又可能因为近年来玉米种植及施肥均较浅且玉米地表层水分、养分由于蒸发、风侵及淋失等因素耗损较大(杨露等,2020),导致玉米地土壤水分、养分减少。本研究还发现玉米地SWC从背景期至快速发育期降低幅度最大,这是因为春旱对土壤水分有较大影响,且出苗后至抽雄期是玉米对水分、养分需求最多、对干旱反应最敏感的时期(朱浩宇等,2020)。棉花种植与玉米相似,相比于吐絮期、出苗期和开蕾期,快速发育期气温升高、土壤微生物活动及棉花生长旺盛,叶面蒸腾和根系吸收水分达到高峰(王斌等,2019),因此快速发育期是灌溉的关键时期。

各种植类型其经济效益亦有差异。本研究发现:相较于其他作物,种植棉花经济效益最高,这主要是因为棉花自身经济价值高、替代品较少,也因其作为重要的工业原料和战略物资使附加值较粮食作物更高(樊海潮等,2021),故单价相对较高。马铃薯经济效益仅次于棉花,高于玉米和荒地,是因为马铃薯现已成为我国重要的粮食、蔬菜、饲料等兼用作物,其经济价值和市场占有率日益提升(罗磊等,2021),并且随着高产量、高质量马铃薯品种的推广,目前马铃薯的抗病性、淀粉含量、果实大小及产量等指标均有较大提升(陈怡平等,2021),故其产值和利润得到提高。作为中国第一大粮食作物,玉米种植经济效益较低主要是因为其经济价值低于其他作物,加工转化增值能力较弱,又因为国内市场供需处于宽松状态,临储玉米收购政策的取消和市场定价机制的建立,使得由政策主导向供需主导转移,从而导致玉米价格大幅跌落(宫斌斌等,2021),使其单价、产值和利润远低于棉花和马铃薯。

肥力效益、经济效益的耦合协调度亦因种植类型不同而存在差异。相较于玉米、棉花和荒地,耦合协调度在马铃薯种植下最高,是因为马铃薯种植下土壤肥力效益较高,经济效益低于棉花但高于玉米、荒地。棉花种植下耦合协调度次之,是因为经济效益最高,但肥力效益与马铃薯相比较低。玉米种植下肥力效益、经济效益及耦合协调度指数低于马铃薯、棉花。相比于作物种植,荒地肥力效益、经济效益及耦合协调度指数均最低。综上所述,马铃薯的种植较其他类型更益于土壤生态的改善和地力条件的恢复。棉花种植经济效益最高,对当地脱贫攻坚、农民增收等具有十分重要的意义,但对土壤肥力的积累和改善与马铃薯相比水平较低且棉花种植对气候、地力、人为条件的要求较高(袁钧等,2002)。农业资源的合理开发利用要求经济发展与生态保护相协调,本文运用基于熵值法的耦合协调度模型旨在选择适宜于经济创收和生态保护协调发展的最佳种植类型。结果表明:该区域种植马铃薯在促进农业高质量、可持续发展方面效果最为可观,故应在当地积极推广马铃薯种植。

5 结论

(1)马铃薯种植下土壤肥力最高,棉花、玉米次之,荒地最低,马铃薯样地和荒地土壤肥力分别与其他种植类型有显著性差异。快速发育期SOM、TN、AP和AK含量最高而在生长中期降低显著,SWC在快速发育期含量最低。在20 —40 cm土壤肥力较高,SWC在0 — 20 cm较低,而其他养分含量因种植类型不同差异显著;(2)棉花种植下产值和利润均最高,马铃薯次之但投入最高,玉米种植下投入、产值及利润均低于棉花和马铃薯但高于荒地,故种植棉花经济效益最高,马铃薯和玉米次之,荒地最低;(3)四种样地类型中,马铃薯种植下耦合协调度最高,其次为棉花和玉米,荒地最低。