AR赋能学习的机理剖析及其阐释*——基于AR绘本和纸质绘本阅读的对比实验

柴阳丽 张相学 陈雯冰

AR赋能学习的机理剖析及其阐释*——基于AR绘本和纸质绘本阅读的对比实验

柴阳丽1张相学2[通讯作者]陈雯冰1

(1.南京晓庄学院 幼儿师范学院,江苏南京 211171;2.南京信息工程大学 教师教育学院,江苏南京 210044)

AR技术的应用,为学习者提供了强有力的学习支持,但其作用于学习的内在机理研究并不深入。基于此,文章从信息的选择性建构和互动性呈现、近体空间的创建、多模态信息的刺激三个方面,剖析了AR赋能学习的机理。之后,文章以儿童绘本阅读实验为例,从注意力投入、行为参与、个体体验、经验获得四个维度,对比了儿童的AR绘本和纸质绘本阅读理解效果,从而对AR赋能学习的机理进行了阐释。文章发现,AR呈现的内容促进了个体的注意力投入,增加了行为参与,丰富了个体体验和经验。文章剖析并阐释了AR赋能学习的机理,有助于推动AR技术在教育领域的融合应用,并为AR教育应用研究提供实证参考。

AR技术;赋能学习;绘本阅读;多模态信息;近体空间效应

技术赋能学习强调通过技术,支持以学为中心的学习。其中,增强现实(Augmented Reality,AR)技术可以对现实世界中一定时间、空间范围内难以观察和体验到的现象进行模拟仿真,然后叠加到真实世界中[1][2][3],被人类感官感知,从而使真实情境中难以观察、难以接近的物体和现象得以多维呈现、关键特征得以凸显,弥补了传统教育在空间、动态、交互等方面的不足,增强了学习的临场感、强化了身体和情绪体验、提高了学习兴趣和动机、促进了内容的理解,向学习者提供了强有力的学习支持,故引起了教育工作者的广泛关注。那么,AR作为一种技术手段、学习资源呈现的方式,如何作用于学习条件、学习过程、知识获得?若要更好地设计并开展基于AR的教与学,促进AR在教育领域的应用,就需要理解AR赋能学习的内在机理,分析AR支持学习发生的过程[4]。目前,有关AR的教育研究主要集中在基于AR的学习资源设计、开发和利用及其应用后最终效果的检测等方面[5],而少有挖掘AR作用于学习的机理。基于此,本研究从学习者的注意力投入、行为参与、个体体验、经验获得等维度分析AR赋能学习的机理,并通过AR绘本和纸质绘本阅读的对比实验加以阐释。

一 AR赋能学习的机理

1 信息的选择性建构和互动性呈现,引导注意力投入

注意力是心理活动中指向和集中于一定对象的能力,在感知觉、记忆、思维等认识活动、情感和意志中扮演重要角色。仅有注意力并不一定发生学习,但它是认知和思考的基本条件[6]。

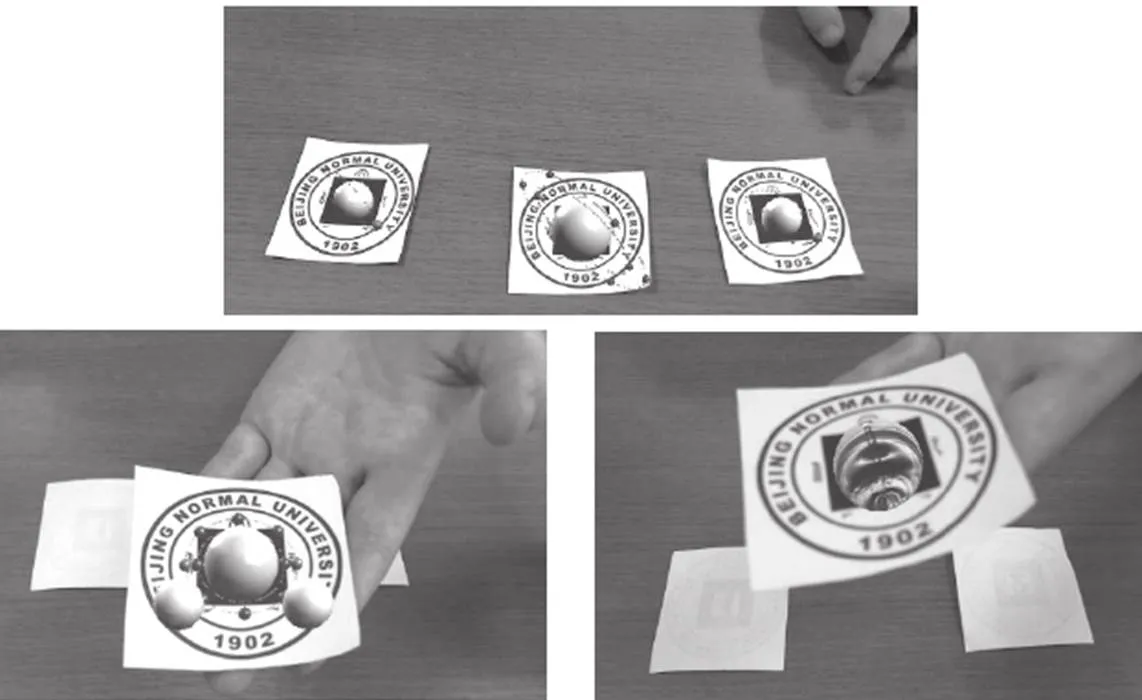

为了引导和保持学习者的注意力,就需要有一定吸引力的形式和内容作支撑——AR呈现的虚拟教育信息往往就是通过形式和内容的良好设计来吸引个体的注意力:①形式上,AR技术对学习对象、情境的模拟仿真往往不仅立足于客观世界,还会对学习对象进行选择性建构甚至重新建构,化无形为有形、化抽象为形象、化不可见为可见,且通常以夸张和动态的形式演示、以多媒体的形式呈现,凸显学习现象的关键特征。例如,通过放大的对象、颜色鲜艳的图像、动态的画面、节奏感强的音乐等来建构学习对象的虚拟信息,引导学习者对目标对象的注意,在一定程度上忽视了非目标对象的被感知性,从而减少不必要的认知负荷,故符合教学性原则。再如,空间透视“近大远小”的方法在AR中常被使用,其以近乎夸张的形式呈现情境中的目标对象,不仅拉近了目标对象与学习者的距离,也凸显了目标对象的关键性特征[7]。不过,这种以变异、新颖、惊奇方式引导注意力的分配是形式上的,往往也是短暂的,注意力的保持需通过后续的互动内容达成。②内容上,AR一般以有趣的互动设计激发学习者的学习兴趣,使其持续投入注意力。在实际学习过程中,AR学习内容是在学习者与学习对象的互动中生成的,对此学习者不仅可看,还能触摸和操作,在此互动过程中学习者的注意力易被吸引并维持一段时间。例如,在学习氢和氧形成水分子的过程中,学习者首先可以通过AR虚拟的信息看到两个氢原子和一个氧原子,然后可以通过手势拖动两个氢原子并向氧原子靠近,最后会看到三个原子的结合并形成一个水分子,如图1所示。同时,学习者可以通过旋转、移动来观察水分子的结构,将形成水分子的标识图向上抬高则可看到一个水滴[8]。此互动过程有趣,易吸引学习者的注意力。

图1 AR学习场景中水分子的形成和结构

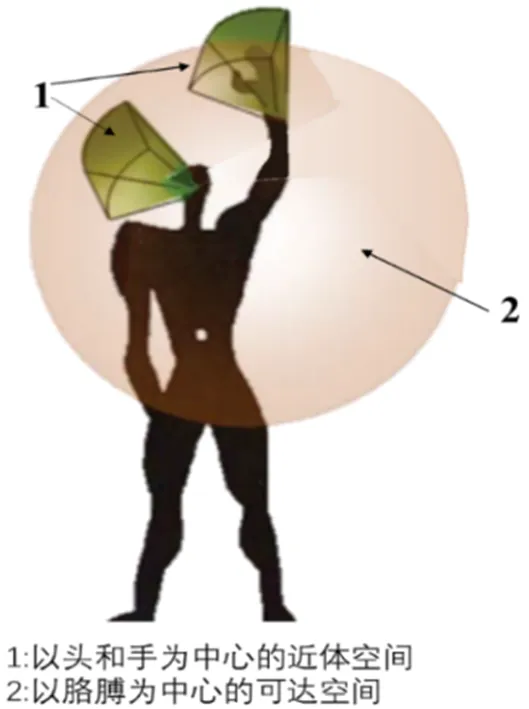

图2 个体的近体空间

2 3D虚拟空间的创建,增进行为参与和个体体验

学习者注意力得到引导的同时,AR逼真的虚拟信息能使学习者产生较强的近体空间效应,促进身体姿势、行为动作的参与,并丰富个体体验。近体空间是指身体本身所占据的个人空间,由一个直接围绕身体的区域组成。与较远的空间区域(即非近体空间)不同,近体空间处于身体近端,是个体在不移动躯干的情况下手能够到达的距离,如图2所示。对个体来说,近体空间有天然的亲近感[9]。

近体空间原被认为是动物身体周围的安全边缘,当刺激发生在近体空间中时,主体的某些生理或行为反应会比较大,如这个空间中视觉、触觉的强烈交互会引起身体行为和感知较强的反应[10]。在学习者的学习过程中,近体空间具有以下作用:①引发主体参与和行动。近体空间是可操作的空间,在此空间出现的刺激客体会使主体的某些生理或行为反应较大,可引起主体的操作意向和行为。Bufacchi等[11]发现,在近体空间和非近体空间向被试展示物体的3D照片并要求他们用动词表达物体时,如果物体的3D照片出现在可触及的空间内,被试就能更快地使用功能动词和操作动词,由此说明近体空间的刺激更能引起个体行为的操作意识和准备。当主体出现一系列与操作行为有关的身体反应,如对刺激客体的位置、强度进行辨识,调整自己身体的姿势、运动状态等,进而开始操作时,主体就容易在近体空间出现相关的参与行为,以探寻事物与事物之间的联结。②增强个体体验,促进信息加工。人类趋利避害的本能使其对发生在身边的事件极为敏感,能对近身空间的事物产生更高的临场感和直接感,个体的体验因此也会更强烈[12][13]。这意味着个体会对客体有较强的感知且出现行动参与的意向,并激活内部的相关运动图式,信息加工也会随之变得高效。

基于AR创建的3D虚拟空间虽然不是真实的空间,但因其是在近距离真实世界叠加的空间,故其营造的情境所带来的视觉、听觉、触觉方面的强烈刺激在镜像神经元的作用下,能获得近似真实情境的效果,并能引起感知觉和身体的反应[14],产生近体空间效应[15]。因此,基于AR的学习应用通过逼真的虚拟信息和现实对象的结合,能够使学习者产生较强的沉浸体验感及对一些事物、现象的亲近感(直接感),并促进身体姿势、行为动作等的参与,而个体在学习上的参与和学习投入有直接的关系,有助于取得更好的学习效果[16]。

3 多模态信息的刺激,丰富有关客体的经验

最早的AR产品,可追溯到Morton Heilig在20世纪五、六十年代设计的Sensorama Stimulator机器[17]。该机器同时使用图像、声音、香味和震动,可以让人们感受在纽约布鲁克林街道骑着摩托车风驰电掣的场景。从最早的AR产品可以看出,AR致力于提供多感官的刺激,这种多感官刺激也被称为“多模态”。多模态被认为是“运用视、听、触等多种感觉,通过语言、图像、声音、手势、动作等多种手段和符号资源、影像等社会文化资源进行认知与互动的形式”[18]。

通过多模态信息对个体多种感官的刺激,以及多种信息互相补充、共同诱发和引导,有助于唤醒个体积极的情绪、情感,增强个体的情境感,进而丰富个体有关客体的信息和经验。美国视听教育家戴尔认为,人的知识获得和对客体的理解实际上就是经验的获得,经验大致可以分为做的经验、观察的经验和抽象的经验[19],对于儿童特别是低龄儿童来说,理解以语言文字呈现的学习内容需要做的经验和观察的经验作支撑。在学校教育中,由于受时空限制,儿童往往无法直接获得做的、观察的经验,而AR多模态信息可以让儿童进入情境并沉浸其中,并运用视觉、听觉、触觉,通过语言、图像、声音、手势、动作等形式与客体世界互动,从而引发有关学习客体的知觉运动和身体投射,获得类似于真实世界做的、观察的经验,进而获得有关客体的理解,包括客体属性、特征和概念等[20]。

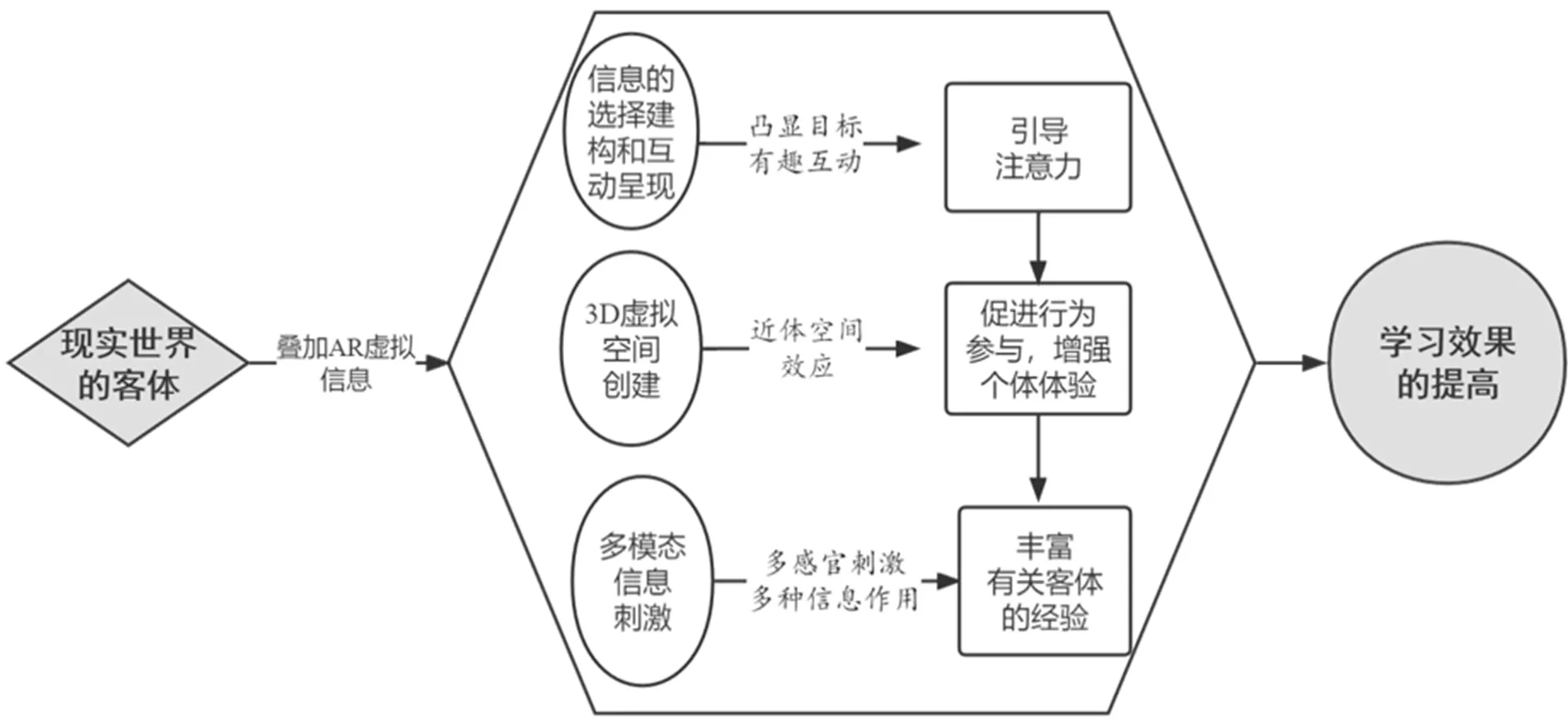

综上,本研究提出了AR赋能学习的机理,如图3所示。AR赋能学习始于对客体感知的增强,通过AR信息的选择性建构和互动性呈现,使目标信息得以凸显,学习者的注意力得到引导和保持;基于AR的3D虚拟空间形成近体空间效应,增进了学习者个体行为的参与和个体体验[21];多模态信息使学习者多感官得到刺激,在多种信息的互相补充和引导下,使个体获得做的、观察的经验,从而进行更好的抽象,促进学习主体对客体的理解,进而提高学习效果。

为深入了解AR赋能学习的机理,本研究以儿童绘本阅读实验为例,从儿童阅读时的注意力投入、行为参与、个体体验、经验获得四个方面进行阐释。阐释案例采用实验法,进行AR绘本和纸质绘本阅读的对比实验。基于前述AR赋能学习机理的分析,本研究提出假设:相较于纸质绘本,AR绘本能够提升儿童阅读的投入度和体验感,能够增加儿童阅读的行为参与,能够促进儿童更准确、全面地把握绘本故事的角色、场景、主题、情节等。

图3 AR赋能学习的机理

二 案例实验设计

1 研究对象

本研究在江苏省南京市M幼儿园5个大班中随机选取20名年龄大于6岁的儿童作为实验对象(事先已征得家长的同意),开展AR绘本与纸质绘本阅读的对比实验。这20名儿童被随机分配到实验组、控制组(每组10名),其中实验组阅读AR绘本,而控制组阅读纸质绘本。本研究通过SPSS 22.0统计数据,验证两组儿童的前测成绩不存在显著差异,之后开展实验。

2 实验材料

本研究将20名儿童在实验之前没有阅读过但符合其认知需求、年龄特点、心理发展特征且难度中等的绘本作为实验材料。为了评估儿童的阅读能力,本研究进行了前后测实验。实验前,研究者分别为实验组、控制组提供纸质绘本《爷爷一定有办法》;同时,选取系列绘本《小小年》作为实验阅读内容,研究者为实验组提供该系列绘本的AR版本、为对照组提供传统纸质版本。

3 研究方法和思路

本实验以M幼儿园较为安静的阅读室为研究场所,以避免儿童阅读时受到来自同伴或噪音等方面的影响。本实验将绘本阅读媒介(即AR绘本和纸质绘本)作为自变量,同时将绘本阅读的投入度、行为参与、个体体验、经验获得等作为因变量,并验证阅读注意力投入、行为参与、体验与理解效果的相关性,分析阅读的注意力投入和行为参与对阅读内容理解的影响。

在实验前、实验后,研究者采用“回答问题”方式对儿童的阅读理解能力进行测量,评价儿童对故事的理解效果,也即有关故事的经验获得情况:主要从儿童对绘本中主要情节的复述、故事发展的前后关系、故事角色和内容的理解等方面进行评价,再根据儿童的回答情况进行评分,从而完成阅读理解效果的前测和后测。同时,本实验使用Pearce等[22]编制的“心流体验量表”来检测儿童阅读时的注意力投入和个体体验情况。“心流”是用于描述一种投入或参与某项活动的状态[23],而心流体验量表用于检测两种阅读场景下被试的投入度,以发现阅读时儿童的投入和愉悦、有趣性等情感体验情况。儿童心流体验的检测,是在实习教师的帮助下完成的。此外,研究者还运用观察法对儿童阅读时的注意力投入、行为参与等情况进行观察和记录,并运用访谈法了解儿童有关绘本阅读的体验和感受。

4 测量方法和评分标准

阅读理解情况参照“儿童故事理解测查表”[24],并根据本实验研究对象的年龄特点在表述上进行微调,形成“儿童绘本阅读理解记录表”,具体从以下方面进行测评:儿童能记住的角色多少、能叙述绘本中角色的话语多少、儿童能记住的画面场景多少、对绘本中角色行为的理解程度、对情节因果关系的理解程度、对绘本主题的理解程度。评分结合具体题项,按照“完全不能”“能少数”“能多数”到“能全部”,分别计以0~3分。

为验证AR能够提升儿童阅读的投入度、能够增加其行为参与的假设,本实验采用“心流体验量表”进行测量。该量表包含沉浸和专注感、愉悦感、控制感等维度,共7道题。在此基础上,研究者用适合该年龄段儿童的语言表述问题,并采用“回答问题”的方式,即在研究者表述问题的同时解读选项的意义,针对“在这个阅读活动中,你想阅读以外的事情了吗?”“这个阅读活动让你感到开心快乐吗?”“你觉得这个阅读活动有趣吗?”“你对这个阅读活动好奇吗?”“你了解这个阅读活动要做的事情吗?”等题项,请被试儿童在“从来不”……“常常是”等选项中做出选择。之后,根据儿童的回答和描述情况,对每题选项给予1~5分不等。量表试题的信度检验通过SPSS信度分析,得到Cronbach’s α值为0.760,说明量表有较好的信度。

三 案例实验过程与分析

1 实验过程

实验过程包括前测、正式实验、后测三个环节:①在前测环节,控制组与实验组均自主阅读纸质绘本《爷爷一定有办法》,阅读结束后研究者使用“儿童绘本阅读理解记录表”进行提问,并记录每位儿童的分数,据此检测两组的阅读理解效果,同时检验两组在阅读初始水平是否存在显著性差异,以确定分组的有效性。②在正式实验环节,阅读内容是系列绘本《小小年》,其中控制组儿童自主阅读纸质绘本;而实验组儿童自主阅读AR绘本,阅读前先由一名研究者进行AR操作上的讲解,之后再开始阅读,AR绘本的内容通过平板呈现,包括故事画面、故事讲解、绘本中的互动游戏等。③在后测环节,研究者等到每位儿童结束阅读后,使用“儿童绘本阅读理解记录表”进行提问,并记录每位儿童的分数;之后,研究者使用“心流体验表”对两组儿童的阅读注意力投入进行调查,并记录评分;同时通过观察,对两组儿童的行为参与情况进行记录,并从阅读的个体体验、经验获得两个维度对两组儿童进行访谈。

2 数据分析

(1)理解效果和经验获得情况

前测数据统计结果显示:实验组和对照组的前测成绩均值分别为14.2、16.6,标准差分别为1.30、1.14;独立样本t检验结果显示,显著性值为0.676>0.05,说明两组成绩之间不存在显著性差异,可以作为平行组别进行实验。

为检验AR绘本能否提升儿童的阅读理解效果,实验结束后本研究对两组儿童的后测成绩进行独立样本t检验,结果如表1示。表1显示,两组各10名儿童,阅读系列绘本《小小年》后的成绩均值分别为15.40、7.60,标准差分别为1.14、2.07。对数据结果做进一步分析,得出独立样本t检验的结果小于0.05,说明对照组和实验组的后测成绩存在显著性差异。

表1 实验组和对照组后测成绩的独立样本t检验

分组N均值标准差t显著性 实验组1015.401.147.3700.000 对照组107.602.07

由前、后测数据分析可知,进行不同媒介的绘本自主阅读时,儿童对于绘本中故事的理解能力存在显著性差异:AR绘本的阅读理解成绩要明显高于纸质绘本阅读。具体来说,进行AR绘本阅读的儿童能够说出更多的绘本所涉及的角色、话语和场景,能够更准确、详细地描述绘本的故事主题、情节等。例如,对照组儿童在阅读纸质绘本时,对于出现次数较少的角色常常会忽略,仅能记住具有明显特征或出现次数较多的角色;而进行AR绘本阅读的实验组儿童能够记住故事中的大部分角色,部分儿童甚至能记住全部角色,包括一些出现次数较少、话语也较少的角色。此外,阅读纸质绘本的儿童对于故事的主题和主要情节无法说出自己的认识,如问到“你认为这本绘本讲述的是一个怎样的故事?”时,回答多为简单描述;而进行AR绘本阅读的儿童能够说出故事的主要情节,且在研究者给予一定的提示后,能够准确、详细地说出故事的主题和自己的理解,说明进行AR绘本阅读的儿童获得了更丰富的阅读经验。

(2)阅读投入度和行为参与情况

心流体验用于表示两种阅读场景下被试的投入度。对实验组和对照组的心流体验进行独立样本t检验,结果如表2所示,可以看出:t=15.951,=0.00<0.05,说明两组的心流体验存在显著性差异,实验组的心流体验分数在整体和各维度上均高于对照组,并具有统计学上的意义,说明相较于仅阅读纸质绘本,通过AR虚拟的内容和场景叠加于纸质绘本能让儿童有更高的阅读投入度。同时,对研究对象的心流体验水平与阅读的理解成绩进行相关性分析,结果如表3所示,可以看出:两者之间的相关性为0.956,=0.000<0.01,说明儿童阅读时的心流体验与阅读理解之间存在显著的正相关关系,且该心流体验为指向阅读内容的体验[25],说明儿童阅读的投入度正向影响阅读理解水平。此外,研究者通过观察发现,儿童进行纸质绘本的阅读时,注意力的保持时间较短,通常只是简单地翻阅,较少有儿童能长时间进行专注、细致的阅读;进行AR绘本阅读的儿童则能保持更长时间的阅读,并与AR中的游戏内容进行互动,有更多的身体参与,如用手尝试触摸虚拟对象、自顾自的地和虚拟对象说话等。

表2 实验组和对照组心流体验的独立样本t检验

分组N均值标准差t显著性 实验组1031.601.0815.9510.000 对照组1021.401.71

表3 心流体验与阅读理解水平的相关性

总分阅读理解 皮尔逊(Pearson)相关显著性(双尾)N皮尔逊(Pearson)相关显著性(双尾)N 总分1---20.956**.00020 阅读理解.956**.000201---20

注:**表示<0.01。

(3)绘本阅读的体验情况

个体有关活动的情感体验调控个体参与活动的动机和行为[26][27],且体验感越强,个体参与活动的倾向就越强、行为会越多,经验随之也会更丰富。为了解儿童有关多模态绘本阅读的体验,研究者于实验结束后对实验组和对照组的20名儿童进行访谈,了解他们进行绘本阅读后的体验、感受等,结果发现:①实验组的大部分儿童用“有趣”“好玩”“喜欢”“新奇”“想触摸”等词语描述AR绘本阅读活动,并希望以后在阅读时还会有声音和图像、能够互动,对所阅读的绘本内容包括故事角色、情节、情境也能有更多、更全面的言语表达和更明确、清晰的描述;②对照组儿童没有过多关于绘本内容的表达,一部分表示没看完、不太懂等,很少用“有趣”“新奇”“好玩”等词汇描述纸质绘本阅读活动,很少表现出激动、兴奋等阅读情绪。由此可见,AR支持的多模态绘本阅读能提升儿童多感官的体验,激活其积极情绪,引发有趣的情感体验和情境感受,并促进更多信息的获得,有助于儿童丰富阅读经验、提高阅读效果。

3 结论与讨论

AR绘本阅读和纸质绘本阅读的对比实验结果,验证了本研究所提假设的成立。通过上述对比实验,本研究所得结论主要如下:

①AR呈现的内容促进了个体的注意力投入。儿童进行纸质绘本阅读时,其阅读的注意力投入不够,保持时间较短;而通过AR技术对绘本中一些对象、情节和内容的虚拟信息予以可视化呈现,儿童的注意力得以吸引,保持时间也比纸质绘本阅读的儿童更长了。

②AR营造的空间增加了阅读的行为参与。AR绘本的阅读形式营造了虚实交融的环境,形成的虚拟空间无缝衔接绘本内容,且虚拟空间中的对象通过儿童的指尖产生近体空间效应,引发儿童主动参与故事、与故事中角色发生互动的行为意愿,故增加了儿童阅读的行为参与,这对于绘本阅读理解有积极、正向的作用。

③AR支持的多模态绘本阅读丰富了个体体验和经验。AR绘本中的多模态信息使阅读成为了一种具身阅读。在AR绘本阅读过程中,儿童的身体、认知与环境构成了一个整体,其多感官体验得以提升,积极情绪得以激活,故大大丰富了个体体验;同时,儿童通过听、看、互动操作等行为,使五官、手等身体部位得以全方位参与,故其通过阅读获得的经验更为深刻、全面,阅读效果也随之显著提升。

综上可知,AR绘本阅读有效引导并保持了儿童阅读的注意力,表现出更高的沉浸感、愉悦感、专注度,使儿童的阅读行为参与意愿更为强烈,对于阅读内容中角色及其话语、故事情节、故事主题等的体验更为丰富,阅读经验也更为深刻、全面。AR绘本阅读效果的显著提升,显然与AR绘本内容的设计、近体空间的创建、多模态信息的刺激等有着直接的关系。

四 结语

本研究对AR赋能学习的机理进行了剖析,并通过对比实验阐释了AR支持的多模态绘本阅读对儿童绘本阅读效果的赋能作用及其赋能机理:AR绘本阅读为儿童提供了虚实融合的阅读环境,并通过在纸质绘本这一现实物体上叠加AR虚拟的内容和场景,扩展了儿童的感知通道、拓展了学习空间、产生了近体空间效应,使儿童阅读时的注意力投入更多且保持时间更长、行为参与意愿更为强烈、个体体验更为丰富、经验获得更为深刻全面,从而显著提升了阅读效果。

AR赋能学习契合具身认知理论的相关观点,有助于学习者投入注意力、自主参与学习,并获得直观、具体的体验和经验,故值得在教育领域尤其是在低龄儿童的阅读、语言、科学等方面的活动中推广。但是,基于AR技术构建的虚拟世界并不是真实的世界,为了吸引学习者的注意力、产生近体空间效应,并引发学习者的强烈感知、积极情绪和行为参与,其内容的模拟仿真往往采取夸张的呈现方式,若设计不当,便会出现错误的刺激,从而造成较大误导;同时,AR内容也可能会因其新奇性而致使儿童转移注意力,从而使其学习方向发生偏离;另外,AR的教育应用需要准备平板电脑,并需通过程序下载、手机注册、扫描等系列操作才能实现,这可能会造成学习上的间断,也给学习者带来了认知上的负荷。对此,AR教育应用需要重点注意以下事项:①在内容设计上,注意教学性的同时也要注意科学性,以避免错误认知强化。②在活动设计上,要有清楚的学习路线和明确的学习目标,引导学习者集中注意力去一步步完成学习任务;同时,要有相关的学习测试,以激发学习者的好胜心,从而自愿集中注意力去学习、巩固相关的知识点,确保学习方向可控、学习效果稳步提升。③在设备使用上,要有培训师或教师指导学习者使用AR设备,以降低学习中技术和设备使用的门槛,减少学习者的认知负荷。

总之,基于AR的学习应用需在明确AR技术赋能学习机理的基础上,进行恰当的AR资源利用和良好的活动设计,促进学习者与内容的交互,在学习者与内容之间创设多种渠道,发掘各种媒介资源的潜能,激活学习者的感知觉,增强个体体验,引发学习者的参与行为——只有这样,才能发挥技术的支持作用、促进学习理解与应用,产生技术赋能学习应有的效果。

[1]蔡苏,焦新月,宋伯钧.打开教育的另一扇门——教育元宇宙的应用、挑战与展望[J].现代教育技术,2022,(1):16-26.

[2]刘潇,王志军,曹晓静,等.AR技术促进科学教育的实验研究[J].实验室研究与探索,2019,(8):180-183、208.

[3]张四方,江家发.科学教育视域下增强现实技术教学应用的研究与展望[J].电化教育研究,2018,(7):64-69、90.

[4]郭炯,郝建江.人工智能环境下的学习发生机制[J].现代远程教育研究,2019,(5):32-38.

[5]乜勇,万文静.增强现实技术能提升学习成效吗?——基于国内外40项实验与准实验研究的元分析[J].现代教育技术,2021,(2):40-47.

[6]柴阳丽,陈向东,陈佳雯.CSCL中的团队反思及其支架开发[J].电化教育研究,2021,(4):93-100.

[7][20]沈夏林,邓倩,刘勉.智慧课堂学习体验:技术赋能身体图式的唤起[J].电化教育研究,2019,(9):75-82.

[8]蔡苏,张晗,薛晓茹,等.增强现实(AR)在教学中的应用案例评述[J].中国电化教育,2017,(3):1-9、30.

[9]Cardinali L, Brozzoli C, Farnè A. Peripersonal space and body schema: Two labels for the same concept?[J]. Brain Topography, 2009,21:252-260.

[10][11]Bufacchi R J, Iannetti G D. An action field theory of peripersonal space[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2018,(12):1076-1090.

[12]庞学铨.新现象学的情感理论[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2000,(5):5-16.

[13]Chang H Y, Wu H K, Hsu Y S. Integrating a mobile augmented reality activity to contextualize student learning of a socioscientific issue[J]. British Journal of Educational Technology, 2013,(3):E95-E99.

[14]柴阳丽,陈向东.面向具身认知的学习环境研究综述[J].电化教育研究,2017,(9):71-77、101.

[15][21]沈夏林.虚拟环境中的具身学习研究[D].上海:华东师范大学,2020:51-60、148-149.

[16]李爽,喻忱.远程学生学习投入评价量表编制与应用[J].开放教育研究,2015,(6):62-70、103.

[17]钱程久钰.基于AR技术的立体书创新设计研究[D].杭州:浙江工业大学,2020:9-10.

[18]苗瑞.当代电影隐喻的多模态认知建构[J].当代电影,2021,(3):41-47.

[19]焦丽珍.神奇的“经验之塔”——视听教学法之理论[J].现代教育技术,2012,(6):126.

[22]Pearce J M, Ainley M, Steve H. The ebb and flow of online learning[J]. Computers in Human Behavior, 2005,(5):745-771.

[23]王舒,殷悦,罗俊龙.学习情境下的心流体验[J]教育生物学杂志,2021,(1):59-64.

[24]刘佩杏.不同材料介质绘本的使用对中班儿童故事理解的测查研究[D].桂林:广西师范大学,2015:54-56.

[25]Barzilai S, Blau I. Scaffolding game-based learning: Impact on learning achievements, perceived learning, and game experiences[J]. Computers & Education, 2014,(1):65-79.

[26]王一岩,刘士玉,郑永和.智能时代的学习者情绪感知:内涵,现状与趋势[J].远程教育杂志,2021,(2):34-43.

[27]左群英,汪隆友.从认知到体验:中小学教材使用的具身转向[J].中国教育学刊,2021,(3):66-70.

Mechanism Analysis and Interpretation of AR Empowering Learning——Based on the Comparative Experiment of AR Picture Book and Paper Picture Book Reading

CHAI Yang-li1ZHANG Xiang-Xue2[Corresponding Author]CHEN Wen-bing1

The application of augmented reality(AR) technology provides powerful learning support for learners, but the internal mechanism research of its effect on learning is not in-depth. Based on this, the paper analyzed the mechanism of AR empowering learning from three aspects of the selective construction and interactive presentation of information, the creation of peripersonal space, and the stimulation of multi-modal information. Then, taking children’s picture book reading experiment as an example, this paper compared children’s reading comprehension effects of AR picture books and paper picture books from four dimensions, namely, attention engagement, behavior participation, individual experience and experience acquisition, so as to explain the mechanism of AR empowering learning. It was found that the content presented by AR promoted individual attention input, increased behavioral participation, and enriched individual experience and experience. This paper analyzed and explained the mechanism of AR empowering learning, which was helpful to promote the integration and application of AR technology in the education field, and to provide empirical reference for the research of AR educational application.

AR technology; empowering learning; picture book reading; multimodal information; peripersonal space effect

G40-057

A

1009—8097(2022)09—0064—09

10.3969/j.issn.1009-8097.2022.09.007

本文为江苏省社科基金项目“低龄儿童人工智能启蒙教育框架和路径研究”(项目编号:22JYB022)、全国教育科学规划课题“人机协同时代乡村教师智能素养结构与培养策略研究”(项目编号:BCA210091)的阶段性研究成果。

柴阳丽,副教授,博士,研究方向为学习科学与技术、低龄儿童人工智能教育等,邮箱为cyl_0114@163.com。

2022年3月3日

编辑:小米