基于高分1号卫星数据的青海湖扩张及湖滨沙地变化特征分析

祝存兄, 史飞飞, 乔 斌, 张 娟, 陈国茜

(1.青海省防灾减灾重点实验室,青海 西宁 810001;2.青海省气象科学研究所,青海 西宁 810001)

湖泊是陆地水圈的重要组成部分,其变化反映区域气候和环境的变化状况,是气候变化的指示器[1]。青藏高原湖泊星罗棋布,青海湖作为维系青藏高原东北部生态安全的重要水体,是阻遏西部荒漠化向东部蔓延的天然屏障[2],对区域甚至全球气候变化响应敏感,在区域和全球气候变化共同作用下,青藏高原湖泊正发生着不同程度的变化[3],其变化与区域生态环境也存在一系列连锁互馈影响,研究气候变化背景下青海湖变化以及与区域生态环境之间的相互影响受到广泛关注[4]。

已有研究表明,1995—2019年青海湖面积总体呈先减小后增大的趋势,2004年是青海湖水位/面积变化的转折点,自2005年以来青海湖面积[5]、水位[6]、水量[7]均表现为“止跌回升”,当前仍处于扩张态势。在气候变化对湖泊影响方面,有学者认为,青海湖水量收支主要受降水、蒸发和径流影响[8],周丹等[9]认为,夏季降水量和降水强度的同时增加,对2005年以来的青海湖水位上升影响显著;而白文蓉等[10]认为,年总降水量对湖泊水位变化的影响高于夏季降水量的影响,且流域降水量对湖泊水位的贡献约有1 a 的滞后期;Zhang 等[11]研究发现,降水量变化和潜在蒸散不能完全解释青藏高原湖泊变化,尤其在冰雪和冻土存在的区域,影响机制更为复杂。在青海湖与周边环境互馈影响方面,学者们对青海湖湖滨沙地的分布、形成、发展做了一系列研究,研究者们大多数都认同青海湖水位涨落对湖滨沙地会产生一定影响[12-14],但对湖泊水位的涨落引起的沙区及沙区生态环境变化有低估情况[15]。在监测技术方面,卫星遥感数据的丰富和GIS 技术的发展,为快速获得湖泊变化信息提供了支撑,然而,众多学者使用NOAA/AVHRR、EOS/MODIS、NPP/VIIRS、Landsat/MSSTMOLI 等国外卫星数据进行湖泊面积监测评估,技术方法以基于光谱特征单波段阈值法、谱间关系法、水体指数法等为主[16]。国产高分卫星的发射为我国研究学者快速获取数据提供了可靠支撑[17],但相应的应用研究较少,同时,机器学习也逐渐补充了光谱特征阈值法的不足[18]。

基于此,本文利用国产高分1号卫星数据,采用随机森林法提取青海湖水域和湖滨沙区分布,利用像元二分模型计算沙区植被覆盖度,从湖泊面积和岸线时空变化特征、沙区面积和沙区植被覆盖度时空分布及演变特征、气候环境变化对湖泊和沙区影响等3 个方面,分析2013—2020 年青海湖及周边沙区环境变化特征,初步解释区域气-水-沙关系,以期对青海湖及周边环境变化和对气候变化的响应机制提供参考。

1 数据来源与方法

1.1 研究区概况

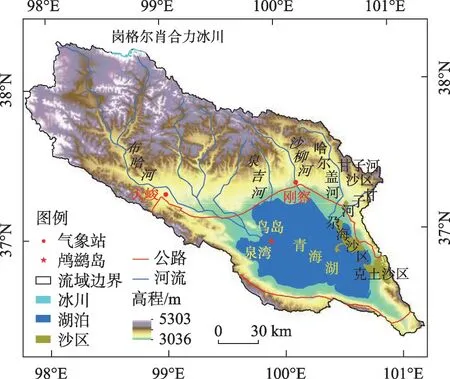

青海湖(99°36′~100°47′E,36°32′~37°15′N,图1)位于青藏高原东北部,处于半湿润半干旱、干旱区过渡带,是我国最大的内陆高原咸水湖,年均气温-4.6~4.0 ℃,年日照时数2800~3090 h,年蒸发量1300~2000 mm,年降水量291.0~579.0 mm,降水大部分集中在6—9 月[19]。青海湖受50 多条河流补给,流域西北部的岗格尔肖合力冰川是补给贡献最大的布哈河河源。青海湖东北岸湖滨地带分布有广泛的风沙堆积,在湖滨平原、山前倾斜平原及湖周浅水地区呈片状、带状分布[13],形成4处较为典型的沙区。鸟岛沙区位于鸟岛北侧,为流动沙丘;甘子河沙区位于尕海北部,甘子河附近,为半固定沙丘(地);尕海沙区位于海晏湾以西、尕海以南,为流动沙丘和半固定沙丘(地);克土沙区位于海晏湾以东、大板山以西、满隆山以北,为流动沙丘和半固定沙丘(地)。鸟岛沙区、尕海沙区和克土沙区边界均与湖泊连接,受沿岸流或波浪直接冲击、磨蚀作用,形成湖岸沙堤、沙坝、湖滨沙丘等堆积类型的沙区边界[14]。

图1 青海湖地理位置示意图Fig.1 Map of the geographical location of Qinghai Lake

1.2 数据来源与处理

1.2.1 高分1 号卫星数据 高分1 号卫星数据来源于中国资源卫星应用中心陆地观测卫星数据服务平台(http://36.112.130.153:7777/DSSPlatform/shirologin.html),该卫星于2013年4月26日成功发射,是中国高分辨率对地观测系统重大专项支持开发的第一颗卫星,具有高时空分辨率和宽覆盖的特点,极大地提高了我国高分辨率卫星数据的自给率和时效性,多年运行也积累了大量可作为评估的数据,本研究选取自该卫星发射以来2013—2020 年16 m分辨率多光谱相机(GF1/WFV)7—9 月27 景数据,由于青海湖水位和面积在9 月达到峰值[10],是湖泊丰水期,且湖泊稳定性较高[6],湖泊面积提取采用9月数据,为与以往学者研究结果进行对比,未剔除海心山部分;青海湖流域植被存在明显的物候变化特征[20],7—8 月为植被生产旺盛期,为避免返青期和黄枯期植被覆盖度不稳定带来的误差,选用7—8月晴空无云影像分析植被变化。对数据进行辐射定标、大气校正、正射校正、投影转换、拼接裁剪等预处理。辐射定标是指将卫星传感器接收到的DN值转换为具有物理意义的特征量,本研究将DN 值转换为反射率值;大气校正是从卫星传感器接收的总辐射中消除由于大气吸收、大气散射等影响导致的辐射量误差从而获得地表目标物反射率进行校正,本研究选取影像为晴空少云的青藏高原地区,采用快速大气校正法进行校正;选取GF1号卫星自带的RPC文件结合30 m空间分辨率DEM进行正射校正,订正由于地形起伏和传感器误差而引起的像元点位移;为统计面积、岸线长度等信息,将影像投影为Albers等面积投影;对分幅过境影像进行拼接,为节约运算资源并方便时序对比分析,对所有影像按青海湖流域边界进行裁剪。

1.2.2 气象数据 气温、降水和冻土数据来源于青海省气象局气象信息中心提供的位于青海湖流域内的天峻、刚察国家气象站1961—2020年资料。

1.2.3 积雪和冰川数据 积雪数据来源于NASA 数据官网(https://search.earthdata.nasa.gov/),使用MOD1 0A1/V06 数据,MOD10A1 数据是空间分辨率500 m的每日雪盖产品,V06 版本提供了网格的归一化积雪指数NDSI(Normalized Difference Snow Index),选取覆盖青海湖流域的条带号为h25v05、h26v05的数据。冰川数据来源于国家青藏高原科学数据中心祁连山地区1980—2020年冰川边界产品数据集[21]。

1.2.4 DEM数据和实地采样数据 数字高程数据来源于美国地质调查局USGS(U.S. Geological Survey),空间分辨率为30 m。分别在2019—2020年进行实地调查,实地调查以GPS 打点水陆交错带位置、光谱仪测定沙区植被光谱特征、数码相机拍摄植被覆盖度等方式进行,实地调查结果用于样本训练和分类结果检验。

1.3 研究方法

1.3.1 水体和沙区分类方法 随机森林(Random Forest,RF)是由Leo Breiman 基于Bagging 集成学习理论和随机子空间方法提出的高度灵活的一种集成学习机器学习算法,随机性的引入使得分类算法不易过拟合且具有较高的抗噪能力,在当前的机器学习算法中具有极好的准确率[18]。采用随机森林法分类青海湖及周边地物,包括水体、沙地、草地等地物,并进行栅矢转换处理。本研究选择2013—2020 年7—9 月高分1 号影像数据,利用ENVI5.2 中随机森林分类扩展工具,该工具源码来自ENMAPBOX v2.1.1[22],选择训练样本时使Jeffries-Matusita和Transformed Divergence 两参数均大于1.9,从而保证样本的可分离性,提高分类精度。

1.3.2 积雪覆盖面积和日数及冰川信息处理方法

利用MRT(MODIS Reprojection Tool)工具对MOD10 A1/V06 数据进行区域拼接和投影转换,以NDSI≥0.15作为积雪判识依据,进行积雪覆盖范围的提取,以研究区积雪季(上一年10 月1 日至本年5 月31日)为统计周期,对积雪季积雪覆盖日数进行累积计算,对统计周期内积雪日数大于2 d 的覆盖区域作为积雪最大覆盖范围,得到最大积雪覆盖日数和累积积雪覆盖面积信息,利用青海省地面气象台站观测数据进行精度检验和校正。以冰川边界范围为基础,计算冰川面积,为更直观评价冰川变化对水资源的影响,采用刘时银等[23]提出的“面积-体积”经验公式估算冰川冰储量,公式如下。

式中:V为冰川体积(km3);A为冰川面积(km2)。

1.3.3 沙区植被覆盖度计算方法 以分类后的沙地为边界,选取7—8月盛草期晴空无云条件下卫星影像,提取沙区范围归一化植被指数NDVI(Normalized Difference Vegetation Index),NDVI借助红光和近红外波段的反射率值计算完成,公式如下。

式中:Band3、Band4分别对应GF1/WFV 数据中的第3、4波段,即红光波段和近红外波段。

植被覆盖度FVC(Fractional Vegetation Cover)是表征植被茂密程度和植被质量的重要参数,其动态变化为认识沙漠化演变过程提供丰富的信息,FVC 与NDVI 之间存在极显著的相关关系,像元二分模型是常用的FVC估算方法,该模型基本原理为假设每个像元都可以分解为纯植被和纯土壤两部分,所得到的光谱信息以2 种纯组分的面积比例加权的线性组合,纯植被所占的面积百分比即为研究范围内的植被覆盖度[24],公式如下。

式中:FVC、NDVI、NDVIsoil、NDVIveg分别代表植被覆盖度、目标像元NDVI、纯沙地像元NDVI、纯植被像元NDVI。为客观地评价沙区植被茂密程度,结合研究区沙地的实际情况NDVIsoil和NDVIveg分别选取研究区内NDVI 值累计概率为2%和99.5%的值,根据“全国沙漠化类型划分”以及荒漠地区植被覆盖度评估指标[25],将覆盖度分为5个等级(表1)。

表1 植被覆盖度等级划分Tab.1 Classfication of fractional vegetation cover degree in sandland

1.3.4 数据分析方法 使用MRT、ENVI5.3+IDL8.5、ArcGIS 10.2等软件进行卫星遥感数据处理和绘图;使用SPSS、Office2013等软件进行数据分析并制图;采用皮尔逊方法[26]进行相关性分析;采用相对贡献率分析影响因子对湖泊和沙区变化的影响程度,并与湖泊面积进行回归分析,建立标准回归方程,该影响因子对应系数的绝对值与所有回归系数绝对值之和的比值即为相对贡献率。相对贡献率计算见下式。

式中:y为湖泊面积的标准化值;an为第n个影响因子与y的标准化回归系数;xn为第n个影响因子的标准化值;b0为常数;Crn为第n个影响因子对y的相对贡献率。

2 结果与分析

2.1 青海湖面积及湖岸形态变化特征分析

2.1.1 青海湖主体湖面积及湖岸形态变化 2013—2020年青海湖主体湖面积以30.73 km2·a-1速率波动增大,2013—2015 年面积相对平稳,2017 年后面积逐年增大;2013—2016年湖岸线长度随面积波动增大而缩短;自2018 年起,湖泊面积扩张导致湖滨沙堤淹没,湖岸线长度随面积扩张缩短更明显(图2a)。在空间变化上,主体湖面积扩张对周边区域有不同程度的淹没,沙柳河入湖口(A)、布哈河入湖口-鸟岛-泉湾沿岸(B)、沙岛(C)等区域扩张明显(图3)。

2.1.2 青海湖附属子湖面积及湖岸线长度变化 尕海是青海湖最大的附属子湖,2013—2020年尕海面积以0.60 km2·a-1速率波动增大,2013—2016年面积相对平稳,2016 年后面积逐年增大,2018 年以后增速明显放缓(图2b)。在空间变化上,尕海(D)面积扩张主要影响区域为西南沿岸低洼处(图3);年际间波动扩张趋势与主体湖协同一致,但扩张速率小于主体湖。

图2 2013—2020年青海湖主体湖(a)和尕海(b)面积及湖岸线长度变化Fig.2 Changes of area and shoreline length of Qinghai Lake(a)and Gahai(b)from 2013 to 2020

图3 青海湖及附属湖泊扩张范围遥感监测Fig.3 Remote sensing monitoring map of Qinghai Lake and its affiliated lakes

2.2 环湖沙地面积及植被覆盖度变化特征分析

2.2.1 沙区面积变化 2013年鸟岛沙区面积为2.88 km2,2016 年青海湖上涨致使湖水将沙区半包围,2017年以后鸟岛沙区完全被湖水包围并逐年淹没,至2020年鸟岛沙区几乎被完全淹没,鸟岛孤立为湖中岛(图4)。

图4 青海湖鸟岛沙区变化Fig.4 Change of sand area of Bird Island in Qinghai Lake

2013—2020 年尕海沙区和克土沙区面积总体减小,减小幅度分别为6.36 km2·a-1、2.69 km2·a-1;尕海沙区2013—2017年面积持续减小,2017年减小显著,2018年后面积略有回升,但仍小于2016年面积;克土沙区2013—2015年面积基本持平,2016—2017年面积连续减小,2017年减小至2013年以来最小水平,2018 年、2019 年面积略有回升,但仍小于2016年面积。尕海沙区和克土沙区面积减小最明显的区域为湖滨带,其中沙区西侧及南侧水中沙坝被淹没最明显,尤其2017年沙区南侧水中沙坝完全被湖水淹没,沙区面积的减小最直观。克土沙区没有明显的水中沙坝,湖体扩张对湖滨沙丘的袭夺是沙区面积减小的主要原因,因此面积减小幅度弱于尕海沙区(图5)。

甘子河沙区与青海湖主体直线距离约15 km,2013—2020 年甘子河沙区面积以0.21 km2·a-1速率波动减小,2015—2018 年连续减小,2018 年面积最小为9.06 km2,2019 年和2020 年沙区面积持平,较2018年面积均略有增加(图5)。

图5 2013—2020年尕海沙区和克土沙区及甘子河沙区面积年际变化Fig.5 Interannual variation of Gahai sand area、Ketu sand area and Ganzi River sand area from 2013 to 2020

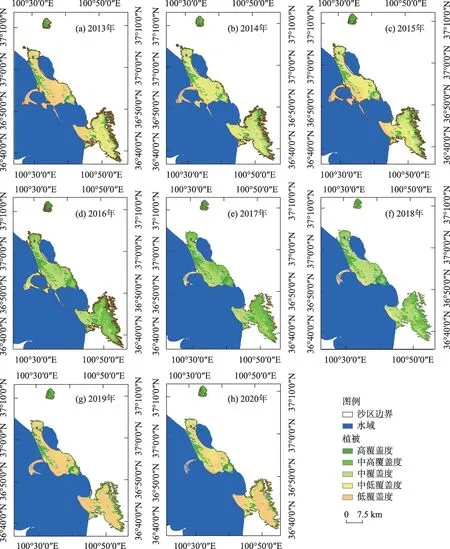

2.2.2 沙区植被覆盖度变化 因为鸟岛沙区面积较小,植被分布甚少,且逐年被淹没,所以,仅分析2013—2020年7—8月青海湖地区3个沙区(甘子河沙区、尕海沙区、克土沙区)植被盛草期覆盖度变化特征,结果表明,沙区植被总体呈现覆盖度偏低、分布不均匀、空间聚集、年际间波动变化明显、稳定性不足等特征。

甘子河沙区植被总体以中高覆盖度以上为主,其余覆盖度面积占沙区总面积比例较低,年际间波动主要为不同等级植被覆盖度之间的相互转移造成,在空间分布上,西部植被覆盖度高于东部(图6,图7a)。高覆盖度植被面积占沙地面积比例呈现“先增后降”态势,2013 年为66.06%,2014—2017 年逐年上升,2017 年达到99.39%,2018—2020 年略有下降,2020年下降至66.18%。中高覆盖度植被面积占沙地面积比例呈现“先降后增”态势,2013—2014年基本稳定,平均为31.29%,2014—2017 年逐年下降,至2017 年下降至不足1.00%,下降的主要原因为中高覆盖度植被转移为高覆盖度;2018—2020年比例上升,至2020 年比例上升至31.10%,上升原因为高覆盖度植被转移为中高覆盖度。

尕海沙区各个植被覆盖度均有分布,各等级覆盖度占沙区面积比例年际间波动明显;在空间分布上,较高覆盖度植被分布走向与湖岸一致,主要分布在西部沿湖区域和东南角区域,实地调查东南角区域分布有沙棘、乌柳等灌木(图6,图7b)。2013—2015 年尕海沙区各等级植被覆盖度空间格局在年际间相对稳定,中覆盖度以下植被面积占沙区面积比例超过80%;2016—2018年尕海沙区植被覆盖度较之前年份明显增加,中覆盖度以上植被面积占沙区面积比例超过88%。2019 年尕海沙区植被覆盖度整体下降,与2013 年相比,中低覆盖度面积比例略下降,中高覆盖度和高覆盖度面积比例略上升;2020年尕海沙区植被覆盖度较2019年略有上升。

克土沙区各个等级覆盖度植被均有分布,且年际间波动变化明显,空间分布上,较高覆盖度植被分布在东部沙区边缘(图6,图7c)。2013—2015 年中低覆盖度及中覆盖度面积占沙区面积比例超过50.00%;2016—2018 年克土沙区植被覆盖度较2013—2015年明显增加,中覆盖度以上面积占沙区面积比例超过90.00%;2019 年和2020 年克土沙区植被覆盖度整体下降,低覆盖度面积比例分别为58.91%和58.47%。

图6 青海湖水域-沙区时空演变及沙区植被覆盖度变化Fig.6 Temporal and spatial evolution of water-sand area and FVC in Qinghai Lake

图7 各沙区不同等级覆盖度植被面积占沙区总面积比例年际变化Fig.7 Interannual variation of vegetation coverage of different grades in the total area of each sandy area

2.3 流域气候环境变化特征分析

2.3.1 气象要素 从青海湖流域刚察和天峻2个国家气象站要素变化来看(图8),1981 年以来降水量呈现增多的趋势,尤其2014年以来2站年降水量总体增加明显,其中,刚察站2017 年较常年(1981—2010 年气候平均值)偏多47.2%,天峻站2018 年较常年偏多36.3%。1981 年以来,2 站年平均气温呈上升趋势,并在1998 年前后发生突变[8],刚察和天峻站气温距平最大值均出现在2016 年,分别为1.42 ℃和2.02 ℃。

图8 1981年以来刚察站和天峻站年平均气温距平与年降水量距平百分率变化Fig.8 Change of annual mean temperature anomaly and annual precipitation anomaly percentage at Gangcha and Tianjun stations since 1981

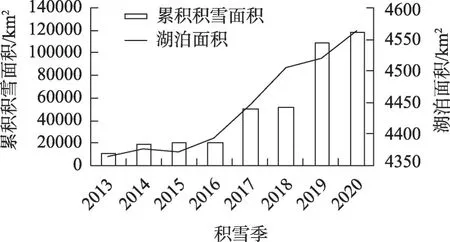

2.3.2 积雪变化 积雪是青藏高原高海拔山区冰川的主要补给源,其融水亦是流域重要的地表水资源补给源[11]。积雪面积和日数是表征积雪信息的2个重要参量。分析流域积雪季(上年10 月至本年5月)积雪面积和积雪累积日数变化(图9、图10),2013—2020 年积雪覆盖面积呈阶段性增加态势,2013—2016年流域积雪面积相对稳定,平均累积积雪面积为17852.9 km2;2017 年、2018 年累积积雪面积较之前年份增加,分别增加至51244.5 km2、52142.3 km2;2019年和2020年累积积雪面积增加幅度明显,2020年较2013年累积面积增加超过10倍;积雪季累积积雪面积与湖泊面积变化呈现一致变化趋势。就流域积雪季累积日数而言,2013 年较短,2014—2018年较2013年增多,有20~50 d的地区面积增加,2019 年和2020 年累积积雪日数大幅增多,尤其2020年,超过50 d的区域明显增多。

图9 2013—2020年青海湖流域积雪季累积积雪面积变化Fig.9 Changes of accumulative snow cover area in Qinghai Lake Basin during snow season from 2013 to 2020

图10 2013—2020年青海湖流域积雪季累积积雪日数变化Fig.10 Change of accumulative days with snow cover in Qinghai Lake Basin during 2013-2020

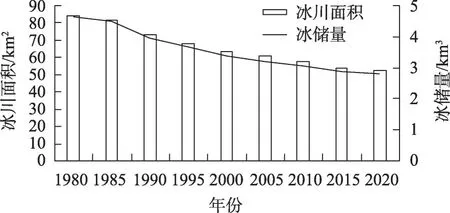

2.3.3 季节性冻土和冰川变化 冰川冻土作为青藏高原地区重要的固态水资源,其发育和演变受区域水热气候条件影响,冻融过程影响区域水资源配置,进而影响湖泊[27]。刚察和天峻气象观测站季节冻土年最大深度资料显示(图11),1986年以来2站季节冻土年最大深度波动减小,呈现退化趋势,退化速率分别为19.1 cm·(10a)-1和21.5 cm·(10a)-1,2017年为天峻站建站后稳定监测以来,季节冻土年最大深度值最小年份,为145 cm;刚察站为建站后稳定监测以来第三小年份,为153 cm。主导青海湖水量变化的布哈河源头冰川岗格尔肖合力冰川卫星遥感监测结果显示(图12),1980—2020年冰川面积年均退缩率为0.95%,冰川冰储量年均减少率为1.00%,面积退缩,冰储量减少,冰川处于消融状态。

图11 1986年以来青海湖流域刚察和天峻站季节冻土年最大深度变化Fig.11 Maximum annual variation of seasonal frozen soil depth at Gangcha and Tianjun stations in Qinghai Lake Basin since 1986

图12 岗格尔肖合力冰川面积和冰储量变化Fig.12 Variation of glacier area and ice storage in Gangeerxiaoheli

2.4 青海湖扩张及湖滨沙地变化归因分析

2.4.1 青海湖扩张归因分析 通过归因分析,年降水量、上一年降水量、积雪面积和天峻站冻土深度均与青海湖面积呈正相关(表2),上一年降水量相关性高于年内降水量,降水增多使流域河流径流量增加,对青海湖补给增加,从而湖泊面积扩张;积雪面积与湖泊面积变化呈极显著相关(P<0.01),同时,相对贡献率也在各因子中表现较高(23.39%),流域积雪覆盖面积增加及积雪日数的增多,积雪消融和下渗对流域各水系和地区水资源补给能力增加,为青海湖面积增加和沙区植被水分补给起到重要作用;平均气温与湖泊面积呈负相关,但不显著,已有研究表明,气温主要通过影响蒸发以及影响流域冰川、冻土、积雪对径流的贡献进而间接影响湖泊[8,11,27];2 站冻土深度变化与湖泊呈现不同的相关性,天峻站呈正相关,刚察站呈负相关,但均不显著,可能与湖泊时间序列较短有关,超过30%的相对贡献率和不同站点相异的相关性都表明季节冻土年最大深度变浅对湖泊扩张的影响方式和影响程度有待深入探究。

表2 青海湖面积变化影响因子相关性分析及贡献率Tab.2 Correlation analysis and contribution rate of influencing factors of Qinghai Lake area change

2.4.2 湖滨沙区变化归因分析 由表3 可知,青海湖主体湖和附属湖尕海面积变化呈极显著正相关,相关系数达0.97,说明两者变化协同一致;尕海沙区面积与青海湖主体湖、尕海面积变化均呈极显著负相关(相关系数分别为-0.924、-0.854,P<0.01),尕海沙区与主体湖和尕海均临近,尤其尕海沙区沙堤延伸至湖中,受湖泊变化影响明显,湖泊扩张淹没部分沙区导致沙区面积减小;克土沙区面积与青海湖主体湖、尕海面积变化均呈显著负相关(相关系数分别为-0.834、-0.719,P<0.05),克土沙区与青海湖主体湖相邻,同样由于主体湖的扩张导致部分沙区被淹没从而导致沙区面积减小,而该沙区与尕海相关性高是由于主体湖跟附属湖协同变化,导致两者之间的相关性较高;甘子河沙区与青海湖、尕海均相距较远,不受沿岸流或波浪直接冲击、磨蚀作用,沙区与湖泊存在一定影响关系但相关性并不显著。对于沙区植被覆盖度,2013—2020年总体呈现先增后略降的特征,结合气象条件分析结果,平均气温距平和降水距平百分率总体呈现先升后降态势,与植被覆盖度变化趋势基本一致,这表明流域水热匹配对沙区植被影响明显。

表3 青海湖及附属湖面积与沙区面积相关关系Tab.3 Correlation between the area of Qinghai Lake and its affiliated lakes and the area of sand area

3 讨论

3.1 青海湖变化趋势分析

面积是湖泊对气候变化响应最直观的表现方式之一,在高分辨率卫星数据和高精度地物信息提取方法的支撑下,研究结果表明,2013—2020 年青海湖面积波动增大,增速为30.73 km2·a-1,这一结果与主流研究结论基本一致[3,4-7],随着青海湖面积扩张,湖滨沙区、沙堤等低洼曲折区域被大范围淹没,导致湖岸线长度缩短,且2018 年以后缩短明显,该结果更加精细和定量地给出了湖泊扩张引起的淹没区时空分布及演变信息,但与祁苗苗等[28]利用Landsat 卫星数据得出的青海湖岸线长度随着面积增大而增加的结论有所不同,导致该结果的原因可能与研究数据源的空间分辨率和光谱分辨率有差异有关,也可能与对湖水淹没沙堤的判识划分不同有关。

青海湖面积扩张,一方面对区域生境的改善,随着湖泊水位及地下水位回升、沼泽草甸面积扩大、间歇性河流增加、间歇性湖泊(泡沼)和溢出泉恢复[4],一定程度上实现了湖区栖息地面积增加和生境多样性丰富。另一方面,对社会经济的影响不容忽视,统计结果表明,目前已造成畜牧业设施淹没和草场盐碱化,若以当前速率增长,水位将在2070 年前后比2019 年上涨约10 m[29],对周边社会经济环境的影响将会更广泛和严重。因此有必要围绕青海湖进一步开展适应气候变化区域生态保护修复和风险防御策略协同研究,实现“趋利避害”双赢局面。

3.2 青海湖及湖滨沙地变化影响分析

青藏高原整体变暖、变湿已是不争的事实[8,19],本文不仅验证了降水对湖泊变化的影响不容忽视,还进一步发现冬季降水即积雪面积与湖泊面积变化呈极显著相关,由于数据受限本文仅分析了流域积雪面积和累积日数对湖泊的影响,未来可进一步从雪水当量入手定量分析冬季降雪对湖泊变化的影响方式和程度。冰冻区湖泊变化受气候变化影响复杂,冻土冻融过程对区域水循环的调节以及冰川融水对河川径流的影响一定程度上影响湖泊入湖水量[27],本研究表明,流域年最大冻土深度变浅,呈现退化态势,河源冰川呈消融状态,面积退缩,冰储量减少,短期内会增加入湖流量,但冻土和冰川若长期处于消融状态时,其损耗无法平衡的情况下,湖泊补给源稳定性下降,是青海湖流域水资源安全的潜在风险源。

对于沙区,湖泊扩张直接影响湖滨沙区面积变化,同时流域气温上升、降水增加有利于沙区植被恢复和生长,尤其2016 年水热匹配较好,沙区植被覆盖度增大明显,气象条件有利于“沙退绿进”。高黎明等[30]研究表明,气候变化对青海湖流域主要植被类型植被覆盖度变化的贡献率达到84.21%,人类活动贡献率为15.79%,说明政府在青海湖流域推行的生态保护政策和植被恢复措施取得了较为明显的效果。

3.3 青海湖及湖滨沙地变化的生态学意义

作为青海湖生态系统的重要组成部分,植被恢复会加速湖滨沙区稳定[31]。青海湖湖滨沙区2007年起实施生态修复工程,人工建植以胡颓子科、蔷薇科、杨柳科等为主要种类的防沙固沙植被。吴汪洋等[32-33]利用地面观测手段对克土沙区人工植被群落变化特征进行研究,发现植被群落稳定性和生态适应性在不同生长阶段差异明显,前期3~5 a 恢复效益较高,5~10 a后植被群落逐渐稳定,进入稳定生长期。本文研究时段介于防风固沙工程实施6~13 a,在监测技术方法和时间序列上对已有研究形成补充和延续,但是卫星监测结果显示,沙区植被覆盖度总体呈现偏低且分布不均匀且有空间聚集特点,年际间波动变化明显,稳定性不足。地面观测和卫星遥感监测的生态系统尺度的不同和星-地匹配未统一可能是导致评估结果差异的原因,因此,需进一步开展卫星遥感监测结果与地面结果的校验、统一工作,定量评估植被防风固沙效益,为区域生态修复和治理效益评估提供依据。

4 结论

本研究利用多源数据,借助机器学习算法和统计学方法,从湖泊面积和湖岸线时空变化特征、沙区面积和沙区植被覆盖度时空分布及演变特征、气候环境变化对湖泊和沙区影响等3 个方面分析了2013—2020年青海湖及周边沙区环境变化特征,讨论了湖泊和沙区变化的气候环境影响因素,主要结论如下:

(1)青海湖及尕海面积持续扩张,尤其2017 年以来布哈河入湖口、沙柳河入湖口、沙岛、鸟岛、泉湾等区域扩张明显;湖泊扩张导致湖滨曲折低洼处、湖滨沙区和沙堤被淹没,湖泊岸线长度呈现波动缩短趋势。湖滨沙区面积呈现波动减小趋势,其中,鸟岛沙区已全淹没。沙区植被覆盖度呈现波动变化,2016—2018 年覆盖度增加明显,在空间分布上,沙区植被存在空间聚集性。

(2)青海湖流域气温升高、降水增多,季节冻土年最大深度减小,冰川面积减小,冰储量减少;降水增多对湖泊补给增大,冬季降水与湖泊面积变化呈现极显著相关,冰川和冻土对湖泊扩张的影响方式和影响程度有待深入探究;流域水热匹配对青海湖沙区植被影响明显。

(3)区域暖湿化气候背景为干旱区生态修复创造了有利条件,一方面需继续开展沙区植被培植,把握当前生态修复的良好契机,遏制土地沙化面积扩张,实现“绿进沙退”;另一方面,鸟岛的淹没对青海湖鸟类繁殖地造成一定影响,需进一步研究并防范生态风险。

——以安徽省铜陵市为例