日本正仓院藏上代染织佛幡研究

范亚秋

(兰州大学 1.敦煌学研究所、2.外国语学院,甘肃 兰州 730000)

日本飞鸟时代(592-710)至奈良时代(710-794)的染织品被统称为“上代裂”(裂即纺织品,含布料、残片、碎件),这其中包括“法隆寺裂”和“正仓院裂”两大主要部分,还包含中宫寺的天寿国绣帐和劝修寺藏刺绣释迦如来说法图等等。从数量来说正仓院裂占上代裂的大多数,从织造年代来看,法隆寺裂多为飞鸟至奈良前期的织物,而正仓院裂多为奈良中后期织造。

日本正仓院现存古代染织品及残片十数万件,种类庞杂,其中用途明确的一大类就是幡类。幡,又作旛,指佛教、道教所用的旌旗,是供养菩萨、庄严道场的道具。《华严经》亦常谓造立此幡,能得福德,避苦难,往生诸佛净土,又说供养幡可得菩提及其功德,故寺院、道场常加使用,因而成为庄严之法具。从各种记载看,我国早在六世纪初就已大量使用幡做佛事的供养具。(1)赵丰、王乐《敦煌丝绸与丝绸之路》,北京:中华书局,2009年,第134页。日本现存的飞鸟、奈良时期制作的染织幡主要是正仓院遗存和法隆寺遗存两部分,其中法隆寺织物大部分是明治时代献给皇室的,现在收藏在东京国立博物馆法隆寺宝物馆中,但是献纳之时一部分曾寄存在正仓院宝库内,与正仓院织物残片有所混淆。根据杨建军的研究认为,法隆寺佛幡大多属于7世纪下半叶至8世纪初制造,而正仓院佛幡大多为8世纪中叶所制。(2)杨建军、崔岩《唐代佛幡图案与工艺研究》,《敦煌研究》2014年第2期,第5页。

日本学者对正仓院染织品的研究是伴随着文物整理和修复工作开展的。日本宫内厅正仓院事务所保存科整理室长尾形充彦对正仓院的染织品进行了大量的整理、复原,并刊布了相关报告;(3)[日]尾形充彦《正倉院の染織品の整理》,《正倉院紀要》第27號,2005年,第47-68頁。学者松本包夫《正倉院裂と飛鳥天平の染織》一书公布了大量彩色图版,为学界研究日本上代裂提供资料,另外松本还对正仓院的染织幡做了系统的梳理和研究;(4)[日]松本包夫《正倉院裂と飛鳥天平の染織》,東京:紫紅社,1984年;松本包夫《正倉院の染織幡(前篇)》,《正倉院年報3》,1981年,第18-39页;松本包夫《正倉院の染織幡(後篇)》,《正倉院年報4》,1982年,第25-43頁。东京国立博物馆研究员沢田むつ代对正仓院收藏的法隆寺献纳宝物染织品进行了考察,特别是对其中的锦绫染织幡残片进行了详细分析。(5)[日]沢田むつ代《上代裂の技法と文様の変遷》,《繊維と工業》,2004年,第20-25頁;沢田むつ代《正倉院所在の法隆寺献納宝物染織品 ―錦と綾を中心に―》,《正倉院紀要》,2014年,第39-95頁。大山明彦则从正仓院代表性染织品的纹样特征入手完成了部分染织品的复原图。(6)[日]大山明彦《正倉院の染織品の文様について―文様復元図の作成―》,《奈良教育大学紀要》第50卷第1號,2001年,第75-90頁。中国学者对正仓院文物的关注由来已久,对正仓院文书、乐器和重要文物的研究成果丰硕,染织品方面主要有周菁葆对正仓院所藏唐锦的研究和程雅娟对正仓院藏唐代丝路宗教联珠纹织物纹样的研究。(7)周菁葆《日本正仓院所藏唐锦研究》,《浙江纺织服装职业技术学院学报》2009年第4期,第44-48页;程雅娟《日本藏唐代时期丝路宗教联珠纹织物纹样考》,《丝绸》2018年第1期,第67-75页。另外,王乐、赵丰和杨建军、崔岩(8)王乐、赵丰《敦煌幡的实物分析与研究》,《敦煌研究》2008年第1期,第1-8页;王乐《敦煌手绘幡带的图案类型》,《丝绸》2013年第8期,第28-35页;杨建军、崔岩《唐代佛幡图案与工艺研究》,《敦煌研究》2014年第2期,第1-15页。等学者对敦煌佛幡的形制、材料、图案和工艺等方面进行了全面细致的研究,为全面了解敦煌佛幡提供了参考。

笔者以正仓院遗存上代染织幡为研究对象,重点从来历、保存现状,材料、尺寸形制和用途等方面进行探讨,同时与法隆寺佛幡以及敦煌吐鲁番唐代佛幡进行比较,旨在为日本上代佛幡的进一步研究提供参考。

一、日本文献所见佛幡的使用

关于佛教最初传入日本的时间,日本学术界有两种说法,据日本《扶桑略记》卷3记载,公元522年南梁造佛师司马达止到达日本,在大和国高市郡坂田原建立草堂供奉佛像,此为日本民间奉佛之始。而日本史学界则以钦明天皇十三年(552),百济圣明王派使者向日本朝廷进献金铜佛像、幡盖和经论等作为佛教传入日本之始。

佛幡的用途主要有堂幡、庭幡、施饿鬼幡、道场幡、灌顶幡、许愿幡(供养幡)、引魂幡等。灌顶幡为“真言宗之说,谓幡具无量之佛德,以顶处之。则先受轮王之灌顶,终受佛位之灌顶。故因中说果,名幡为灌顶云。此名为菩萨形幡。秘藏记末曰:‘世人皆以幡号灌顶,是以幡功德先为轮王,终成佛以致佛,果名为灌顶。是故知以果名因也。’”(9)丁福保《佛学大辞典》,南京:江苏人民出版社,2017年,第1409页。

日本法隆寺幡身上书写着“壬午年二月饱波刀自入奉者田也”,可见日本当时的幡被称为“者田(はた)”。如前所述,关于幡在日本使用的最早文献记载出现在《日本书纪》中,六世纪中叶日本钦明天皇十三年(552)十月,百济圣明王献佛像、经卷和“幡盖”(10)《日本书纪》卷19:“冬十月,百济圣明王(更名圣王)遣西部姬氏达率怒唎斯致契等,献释迦佛金铜像一躯、幡盖若干、经纶若干卷。”([日]舍人亲王《日本书纪》,成都:四川人民出版社,2019年,第265页)。。推古天皇三十一年(623)七月,新罗和任那来使向日本赠送佛像,大灌顶幡一具,小幡十二条。(11)《日本书纪》卷22:“卅一年秋七月,新罗遣大使奈末智洗尔、任那遣达率奈末智,并来朝。仍贡佛像一具及金塔并舍利,且大灌顶幡一具、小幡十二条。即佛像居于葛野秦寺,以余舍利金塔灌顶幡等皆纳于四天王寺。”([日]舍人亲王《日本书纪》,第313页)。《续日本纪》记载养老六年(722)十一月,元明天皇一周年忌举行了盛大法会,使用“灌顶幡八首,道场幡一千首”(12)《续日本纪》卷9:“故奉为太上天皇,敬写《华严经》八十卷、《大集经》六十卷、《涅槃经》四十卷、《大菩萨藏经》廿卷、《观世音经》二百卷,造灌顶幡八首、道场幡一千首、着牙漆几卅六、铜碗器一百六十八、柳箱八十二。即从十二月七日,于京并畿内诸寺,便屈请僧尼二千六百卅八人,设斋供也。”([日]经济杂志社《国史大系》第2卷《续日本纪》,东京:经济杂志社,1897年,第141页)。。从日本正仓院现存大量佛幡残片可知,天平胜宝九年(757)圣武天皇一周忌法会曾制作并使用大量佛幡。另外法隆寺藏品中出现了个人供养的许愿幡,并且书写着供养人姓名和进献年份(干支纪年),为研究相似佛幡的制作年代提供了重要的证据。

二、正仓院佛幡的来历

正仓院现藏染织品制作的佛幡及幡残片数量较多,有天平胜宝四年(752)大佛开眼会用品,天平胜宝八年(756)圣武天皇遗爱品和天平胜宝九年(757)圣武天皇一周年忌斋会用品。其中仅圣武天皇一周年忌斋会用品里就有锦和罗的道场幡近六百件,数量庞大。

(一)天平胜宝四年大佛开眼会用幡

日本奈良东大寺金堂之庐舍那(毘庐遮那)大佛像,又称东大寺大佛,起铸于天平十九年(747),至天平胜宝元年(749)始成。系现今日本最大之铜像,大佛坐高十四点九公尺,若由台座算起,高约十七公尺。台座上有千瓣莲花,每瓣线刻释迦佛像,呈现莲华藏世界图。大佛虽经数度修缮,仍保存奈良旧观。天平胜宝四年举行了隆重的大佛开眼供养会,当时已经让位的圣武太上天皇、光明皇太后、孝谦天皇等人出席,参加者月一万数千人。正仓院文书中对出席的上万僧侣的名簿仍有记录,开眼导师由印度出身的僧侣菩提仙那担任,大安寺的隆尊律师任讲师,元兴寺的延福法师担任读师。开眼所用的笔系在长绪上,参列者握住这长绪结缘。之后,乐人向大佛奉纳日本、唐朝和高丽的乐舞。开眼所用的笔(天平宝物笔)以及系在上面的长绪开眼缕,还有当日向大佛奉纳的乐舞中使用的伎乐面等作为正仓院宝物保留至今。《续日本纪》有如此记载:“尝佛法东渡之时,尚未有如此之盛矣。”(13)[日]经济杂志社《国史大系》第2卷《续日本纪》,东京:经济杂志社,1897年,第300页。正仓院现存大佛开眼会使用过的在铭幡二十多件,其中九件仅剩幡头,其余也非完整保存。幡身多为四坪,形状为纵长方形或者正方形,幡足多为六条。

(二)圣武天皇一周年忌斋会用幡

天平胜宝八年(756)五月二日圣武天皇驾崩,《续日本纪》记载,为了圣武天皇一周年忌斋会的庄严,向全国二十六个属国下达命令,要求各国进献灌顶幡一旒、道场幡四十九旒和绯网两条。(14)《续日本纪》卷19: “己亥,越后、丹波、丹后、但马、因幡、伯耆、出云、石见、美作、备前、备中、备后、安艺、周防、长门、纪伊、阿波、赞歧、伊豫、土佐、筑后、肥前、肥后、丰前、丰后、日向等廿六国,国别颁下灌顶幡一具,道场幡卅九首,绯网二条,以充周忌御斋庄饰。用了,收置金光明寺,永为寺物,随事出用之。”([日]经济杂志社《国史大系》第2卷《续日本纪》,第317页)。按照这个数量计算的话,灌顶幡总数为二十六旒,道场幡一千二百七十四旒。虽然迄今为止没有发现附有明确铭文的当时诸国进献的佛幡传世品,但是可以确认的是正仓院遗存的附有“圣武天皇一周年忌斋会”铭文的灌顶幡和道场幡是和这些佛幡同时制造使用的。虽然不清楚当时斋会一共使用了多少佛幡,但是正仓院现存有大型灌顶幡六旒,道场幡及残片合计五、六百件。

(三)法隆寺织物与正仓院织物的混淆

日本圣武天皇(701-756,724-749在位)于天平胜宝八年五月二日驾崩,同年七月八日,其皇女亦即后来的孝谦天皇,将圣武天皇生前所珍爱的种种遗物献纳给以东大寺为首的十八座寺院,藉以祈求冥福。所谓《法隆寺献物帐》,即是当时献纳给法隆寺各式物品的目录。浅蓝色麻纸,上有淡墨界栏,其楷书字体端正而笔力遒劲,具有唐代之风,总计二十二行。原来作卷轴装,卷末有当时朝廷中权位显赫的藤原仲麻吕、藤原永手、巨万福信、贺茂角足及葛木户主等五人之连署,其笔致各自洋溢着每个人不同之个性。纸面上还满满地钤印着“天皇御玺”朱文方印。此外,这一批圣武天皇的珍爱宝物之中献纳到东大寺者,今以“正仓院宝物”之名而名闻遐迩。其目录《东大寺献物帐》并传于世。

法隆寺在明治十一年(1878)将贵重的寺宝三百余件献给日本皇室,当时称作“献纳御物”,这些宝物曾一度保管于正仓院。明治十五年(1882)这些“法隆寺献纳御物”被转移到帝室博物馆作为皇室藏品收藏。二战后,日本宫内省所管辖的东京帝室博物馆变为国立博物馆。除去归还法隆寺的四件及宫中留下的十件宝物,其余全部转交国立博物馆收藏,此后宫中残留宝物的一部分让给了国家,现在东京国立博物馆法隆寺宝物馆内保存着约320件宝物。法隆寺染织品主要以供养佛和菩萨的庄严具——幡相关织物最多,还出现了个人供养的佛幡,另外还有各种仪式上使用的染织用品,除此之外绝大多数为染织品残片,无法断定来源及原本的使用用途。

如前所述,法隆寺宝物曾保管于正仓院,原因是明治十一年二月日本皇室接受了法隆寺的献纳许可,并下拨经费一万日元用于修缮和保护寺内堂塔及其他宝物,但是当时皇室拟收藏这批宝物的博物馆(现在的东京国立博物馆)尚未完全竣工,所以这批宝物从三月开始暂时存放在了正仓院。五月其中的一部分被运往东京的博物馆,其余的宝物在明治十五年十二月运往东京。搬离正仓院的时候,法隆寺献纳宝物染织品共计13箱,其中的1箱被正仓院染织品替换,最终导致整理正仓院文物时发现了一箱附有“法隆寺献纳尘芥”封签(图1、图2)的古裂,而东京国立博物馆无疑也收藏着正仓院古裂。尽管如此,由于二者织造年代、使用原料及印花方式不同,所以比较容易进行区分辨别。

图1 法隆寺献纳柜 (采自《正仓院纪要》)

图2 封签(采自《正仓院纪要》)

三、正仓院幡的材料、形制、尺寸、工艺和纹样特征

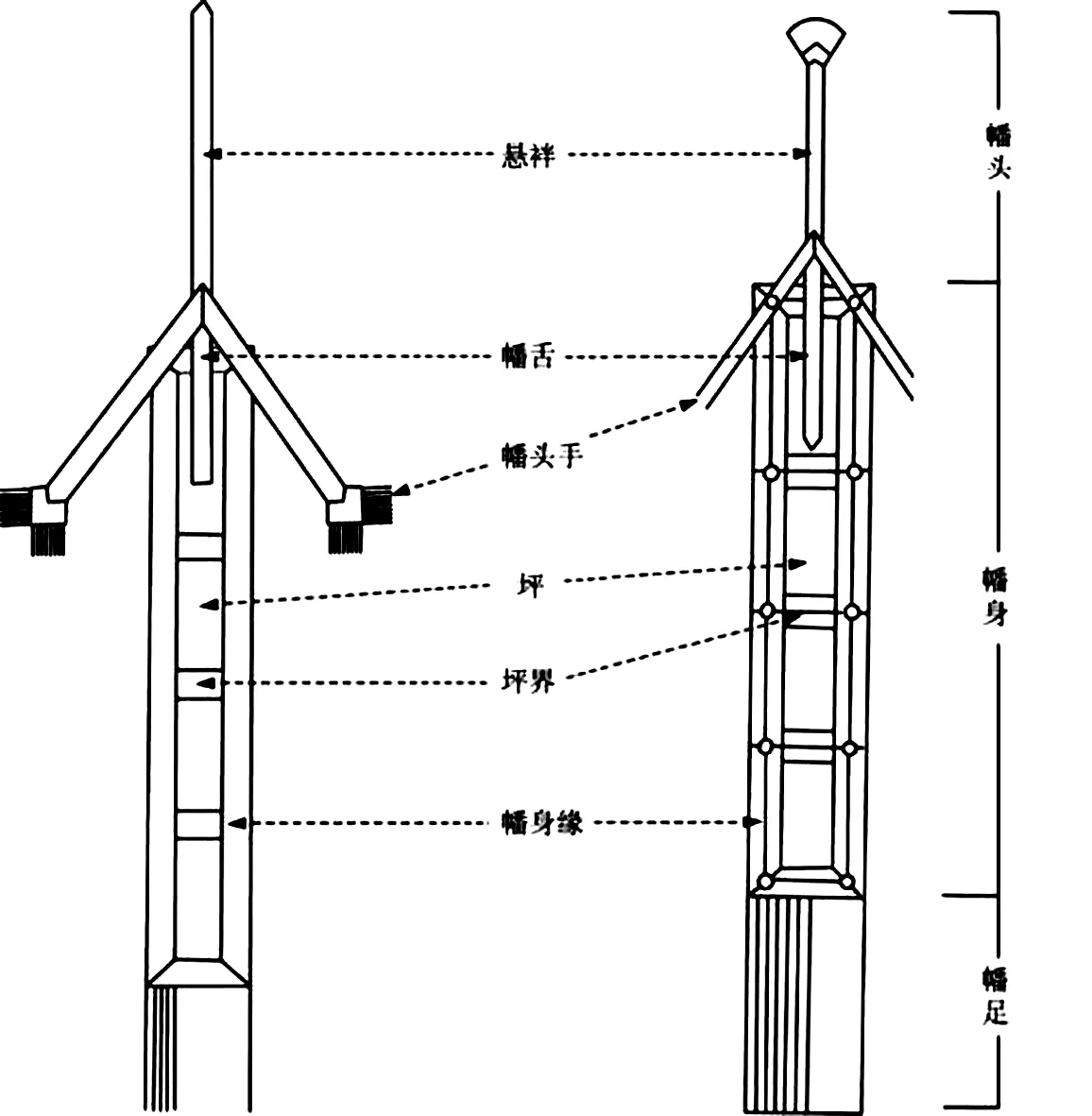

现在所见佛幡实物多来源于敦煌莫高窟藏经洞和日本寺院的传世品,此外还有敦煌莫高窟壁画和藏经洞绢画中关于佛幡的描绘。总结可知,一具完整的幡一般由三角形幡头、矩形幡身、幡头下部和幡身左右垂饰的幡手、长条状的幡足构成。

幡有大幡、小幡的称呼,大小和寸法都有一定规准。敦煌文书P.2613记载了陆尺、玖尺、一丈贰尺、壹拾玖尺、肆拾叁尺、肆拾玖尺等六种尺寸的幡,按照唐尺约为现今30厘米计算,小幡尺寸不超过2米,大幡尺寸在13至15米之间。(15)王乐《法藏敦煌纺织品的形制》,《敦煌丝绸艺术全集法藏卷》,上海:东华大学出版社,2010年,第49页。中国敦煌、吐鲁番发现和出土的唐代佛幡实物中以2米以内小幡居多,并没有13-15米尺寸的大幡,可能是由于大幡不易保存的缘故。

迄今为止正仓院整理复原的大型佛幡有六件。《正仓院御物目录》记载“南仓一八四大幡残欠四里”,明治时代整理出四件,但是大正时代整理发现是“都合六旒”也就是六件。关于正仓院大幡的尺寸,久留春年研究认为按照残片复原的话,尺寸为“七丈五尺余”(大约22.8米),但是松本包夫认为首尾全长为17.5米。正仓院大佛幡倍受学术界关注的原因,不仅仅在于其尺寸巨大,还因为在大幡幡舌内侧缝制有题签,书写着“圣武天皇一周年忌斋会使用”和“灌顶幡”的名称,作为古代灌顶幡的现存品,其来历和名称均十分明确,所以具有重要的历史价值。

图3 广东小幡 现藏日本东京 国立博物馆(采自《正倉院裂 と飛鳥天平の染織》)

八世纪染织技术革新最具有代表性且影响力最大的事件是纬锦技术的产生。纬锦技术传入日本的年代暂时无法确定,但是正仓院藏天平十四年(742)铭文最胜王经帙边缘使用的纬锦是日本迄今为止能明确断定年代的最早的纬锦。但是松本包夫研究认为,应关注更早的历史事件,比如《续日本纪》卷五记载织部司向诸国派遣挑文师教授绫织技术(18)《续日本纪》卷5:“丁巳,遣挑文师于诸国,始教习折锦绫。”[日]经济杂志社《国史大系》第2卷《续日本纪》,第68页。,和铜五年(712)命令伊势等二十一国开始织造锦绫(19)《续日本纪》卷5:“秋七月壬午,伊贺国献玄狐。令伊势、尾张、参河、骏河、伊豆、近江、越前、丹波、但马、因幡、伯耆、出云、播磨、备前、备中、备后、安艺、纪伊、阿波、伊豫、赞歧等廿一国,始织锦绫。”([日]经济杂志社《国史大系》第2卷《续日本纪》,第73页)。。和铜六年(713)记载一个叫胁作磨心的人织造出妙丽的锦绫,诏其子孙免去杂户,还赐姓栢原村主(20)《续日本纪》卷6:“丙子,诏:正七位上按作磨心,能工异才,独越众侣,织成锦绫,实称妙丽。宜磨心子孙免杂户,赐姓栢原村主。”([日]经济杂志社《国史大系》第2卷《续日本纪》,第81页)。,可见磨心此人在短时间内便掌握了纬锦技术并且技艺超群。另外,正仓院文书天平五年(733)越前国郡稻账,同六年尾张国正税账,同十年骏河国正税账里面出现了关于锦绫罗织机的修理以及织工相关记载,也证明了二十一国织造锦绫之事已成惯例。

四、正仓院幡与法隆寺幡的不同

形制方面(图5、图6),法隆寺幡幡头多为锐角(有的有幡面,有的仅有三角形幡头缘外框),正仓院幡幡头多为等边三角形或钝角三角形;法隆寺幡幡手多与幡头边缘相连,正仓院幡幡手为另外缝制;法隆寺幡幡手有的用染织品制成,有的用镀金雕镂小铜板装饰(图4),而正仓院幡幡手由染织品和流苏构成,没有铜板装饰。法隆寺幡幡身单坪为纵向较长的长方形,正仓院幡身单坪多为正方形;法隆寺幡第一坪长于其他各坪,正仓院幡身各坪几乎等长;法隆寺幡身缘和坪界宽阔,多为双缘和双坪界,而正仓院幡中除了大型幡之外多为单缘单坪界,缘和坪界狭窄并且相互独立;法隆寺幡单坪几乎是同一块织物,但是正仓院幡单坪内出现多种织物拼接、交叉缝制。法隆寺幡幡身灌顶幡为六坪,其他幡多为四坪,正仓院幡身灌顶幡也为六坪,其他幡多为四坪或者五坪。

图4 广东大幡(灌顶幡)幡手金属饰品,现藏日本东京国立博物馆(采自《正倉院裂と飛鳥天平の染織》)

图5 法隆寺佛幡(汪雪绘图)

图6 正仓院佛幡(汪雪绘图)

图7图7 锦道场幡(圣武天皇一周年忌斋会使用)现藏正仓院,采自《正倉院裂と飛鳥天平の染織》;

关于织造年代的推断,天平十九年法隆寺资财帐记载养老六年(722)纳赐秘锦灌顶、小幡,天平六年(734)纳赐五色幡等百数十幡。松本包夫认为其中的“秘锦灌顶一具”可能是现在东京国立博物馆藏的广东大幡,(21)沢田推断广东大幡为日本养老六年(722)之前织造。([日]沢田むつ代《上代の幡の編年》,《繊維と工業》,2004年,第78頁)。但遗憾的是资财帐记录的其他幡与同博物馆藏的所有幡均无法比对。通过沢田むつ代对法隆寺干支纪铭幡的年代推测,(22)戊子年为持统二年(688),壬辰年为持统六年(692),己未年为养老三年(729),辛酉年为养老五年(721),癸亥年为养老七年(723)。([日]沢田むつ代《上代の幡の編年》,《繊維と工業》,2004年,第78頁)。可知法隆寺幡大体制造于690年-730年之间,比正仓院佛幡早几十年。

从敦煌佛幡对正仓院佛幡的影响来看,莫高窟壁画中描绘的佛幡虽然数量庞大且形式和用途多样,但按照石窟开凿年代可推断出佛幡制式的演变过程。如北周(557-580)428窟西壁金刚宝座塔刹悬挂的佛幡(图8),幡身各坪均为纵长且为单层坪界。隋代(581-618)开凿的302窟南壁西侧说法图和305窟西壁北侧说法图的佛幡(图9),幡身纵长但出现了双层坪界。初唐(618-704)332窟南壁涅槃经变举棺场景中所绘佛幡幡身逐渐接近于正方形,而开凿于开元天宝年间(713-755)的莫高窟122、123和130窟内发现的三十多件佛幡实物(图10、11),幡手构造接近法隆寺幡而幡头形状接近正仓院幡,年代较之晚的滋贺县兵主大社西明寺出现的镰仓室町时期的佛幡各方面都很接近正仓院佛幡,由此可见,法隆寺佛幡之后,由于受到中国佛幡织造的影响,出现了新的佛幡形式并逐渐形成定式,从而产生了正仓院佛幡制式。

图8图8 佛幡敦煌莫高窟428窟西壁,采自中国敦煌壁画全集编辑委员会编,段文杰主编《中国敦煌壁画全集3:敦煌 北周》,天津:天津人民美术出版社,2006年,第58页

图9(图9 佛幡 敦煌莫高窟305窟西壁北侧说法图,采自敦煌文物研究所编《中国石窟:敦煌莫高窟(第2卷)》,北京:文物出版社、东京:平凡社,1982年,图27;

图10图10 敦煌研究院藏绢幡(K130∶3),采自赵丰主编《丝绸之路:起源、传播与交流》,杭州:浙江大学出版社,2017年,第101页)

结语

与中国唐代染织品多为通过遗址发掘、墓葬获得不同,日本正仓院所藏上代染织幡为传世品,又因其为皇室财产所以保存状态良好,为我们研究中国和日本六至八世纪的染织幡提供了大量重要的实物证据。研究可知,正仓院佛幡与法隆寺佛幡织造年代不同,使用材料、形制和工艺也不同,法隆寺幡向正仓院幡过渡时期还存在一类过渡期制造并使用的佛幡,这一类佛幡明显是受到中国唐朝开元天宝年间佛幡织造工艺的影响。

——评《染织图案设计教程(第二版)》