新型城镇化、乡村振兴与产业升级融合质量研究

——以黄河流域九省区为例

孔婷婷, 赵公民, 武勇杰

(中北大学经济与管理学院,太原 030051)

作为我国重要的生态功能区和经济发展地带,黄河流域高质量发展在我国经济发展格局中起着重要的作用. 新型城镇化、乡村振兴与产业升级融合发展是助力黄河流域高质量发展的有力推手. 新型城镇化发展通过分配生产要素促进产业升级,同时通过城市群的辐射带动作用为乡村振兴提供持续的发展动力;乡村振兴通过推动农业农村现代化进程实现产业升级,加快新型城镇化发展速度;产业升级作为推动新型城镇化发展的重要动力,对提升新型城镇化效率具有正向促进作用,并且能够解决乡村经济结构单一化问题,助力乡村振兴. 由此可见,三系统之间能够相互影响,可共同促进地区经济高质量发展.

因此,分析黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级三系统的融合发展水平,对进一步完善黄河流域新型城镇化、乡村振兴、产业升级相关政策,提高融合发展水平,实现黄河流域高质量发展具有重要的现实意义.

1 文献综述

关于新型城镇化与乡村振兴的研究,国内外已经形成了系统性成果. 国外学者的一系列经典思想理论,如刘易斯二元结构理论[1]、弗里德曼核心边缘理论[2]等,均表示城镇建设对乡村发展有辐射带动作用. 如今,国外许多学者摒弃了对二者的分割研究,研究内容更多着眼于城乡一体化发展,如城乡均衡发展路径及其影响因素[3]等. 虽然我国新型城镇化和乡村振兴战略提出较晚,但国内学者对二者的研究也逐渐成熟,且研究内容主要集中在城乡关系演化、城乡融合发展路径等方面. 我国城乡关系通过集聚力量和扩散力量交互作用形成[4],经历了向好发展、失衡、调整完善,再到一体化发展的演变[5]. 但我国新型城镇化与乡村振兴仍存在发展不同步[6]、空间差异明显[7]等问题,需要采取政府引导、项目促进等措施,以实现二者协调发展.

关于新型城镇化与产业升级的研究,现有文献主要集中在二者的交互影响方面. 大多数学者认为,产业升级通过作用于市场、人力、技术等要素加速新型城镇化进程[8],是推动新型城镇化发展的根本动力[9],在很大程度上影响新型城镇化发展且具有长期效应[10]. 但关于新型城镇化对产业升级的影响,学者们持有不同的观点:一部分学者认为,新型城镇化对新兴产业集聚和产业技术创新产生积极影响[11-12];还有部分学者认为,新型城镇化对产业升级具有抑制作用[13],主要原因在于新型城镇化发展到一定水平时,发展中国家过分追求经济速度提升而忽略可持续发展的矛盾突出,阻碍了产业结构的优化升级[14].

关于乡村振兴与产业升级的研究,现有文献很少直接探讨两者之间的关系,但围绕农村产业融合与农业现代化关系的研究较多. 农村产业融合是实现乡村振兴的关键一步,可有力地促进乡村振兴发展[15]. 农村产业融合能够加快产业之间技术交叉渗透过程,改善生产要素配置,推动农业产业结构的升级和优化[16].其中,农村旅游业发展是促进产业兴旺的重要路径之一[17],农旅融合不断提升了农村第三产业占比,促进农村产业结构优化升级[18],还在很大程度上推动了乡村振兴的进程.

通过对已有文献进行梳理发现,国内外学者对新型城镇化、乡村振兴与产业升级主要聚焦在两两关系的定性和定量研究,很少有从时空耦合角度研究三者融合发展质量的关系,并且由于黄河流域高质量发展正处于起步阶段,研究黄河流域三者关系的文献少之又少. 鉴于此,本研究以黄河流域9省为研究对象,构建黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级评价指标体系,运用熵值法和耦合协调度模型,对2010—2019年黄河流域9省三个系统的发展水平、融合发展质量及时空差异展开分析,以期为黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级协调发展,实现黄河流域高质量发展提出有效政策建议.

2 新型城镇化、乡村振兴与产业升级互动机制

新型城镇化、乡村振兴与产业升级系统是要素多样、结构复杂的开放性系统. 三者之间受各种要素的影响,形成了互动机制,促进了系统之间的协同耦合、演进发展. 三系统互动机制如图1所示.

图1 新型城镇化、乡村振兴与产业升级互动机制Fig.1 Interactive mechanism of new urbanization,rural revitalization and industrial upgrading

2.1 新型城镇化与乡村振兴的互动关系

新型城镇化与乡村振兴的互动关系是通过合理配置资源要素实现的. 通过劳动力、土地及资本的合理配置,实现以城带乡、以乡促城的协调发展. 在劳动力方面,新型城镇化良性发展促使大量人口从农村转移到城镇,劳动力的增加促进了城镇经济的快速发展;同时,具有新技能和新知识的返乡人员对农村发展进行了工业化、数字化改造,为实现规模生产创造了技术条件. 在土地方面,农业现代化发展有效地提升了土地利用率,废弃耕地现象逐渐减少,推动了乡村振兴向好发展;土地的优化布局为城镇扩张提供了空间资源,逐渐促进空间城镇化发展. 在资本方面,新型城镇化为社会发展提供了资金来源,而广阔的农村市场为项目投资提供了方向,促进了城乡融合的发展.

2.2 新型城镇化与产业升级的互动关系

新型城镇化与产业升级的互动关系是通过推动需求结构实现的. 一方面,新型城镇化规模扩大的过程中,居民消费结构也进一步升级. 消费需求的提高要求产业升级,以提供更好更合理的产品和服务. 另外,劳动力、土地及资本的流入实现了生产要素聚集,为企业生产发展提供了强有力的保障. 但当生产要素供大于求时,会造成成本增加等不规模经济现象的发生,此时落后产业被淘汰,产业实现优化升级. 另一方面,产业升级为新型城镇化发展提供了充足的动力. 新兴产业的涌入为劳动力提供了更多的工作岗位,提升了城镇吸纳农村人口的能力. 另外,企业通过技术创新等手段,促进了城镇经济的绿色发展,进而促进新型城镇化的高质量发展.

2.3 乡村振兴与产业升级的互动关系

乡村振兴与产业升级的互动关系是通过产业融合实现的. 一方面,乡村振兴使得农业越来越向机械智能化方面发展. 农业技术创新改变了乡村劳动力的就业结构,解放了大量的廉价劳动力,促使劳动生产要素在不同产业之间流动. 产业间的交流融合推动了产业结构实现合理化、高级化和高效化. 另一方面,产业升级促使不同产业之间联系更加紧密,第一产业与第二第三产业融合改变了乡村产业的发展方式,丰富了乡村的收入来源,推动了乡村振兴的发展进程. 电商业、乡村旅游业等第三产业的加入丰富了乡村产业元素,农旅融合等形式的快速发展能够带动农民的经济增收,促使产业兴旺,从而带动乡村的经济发展.

3 指标体系的构建与研究方法

3.1 指标体系的构建

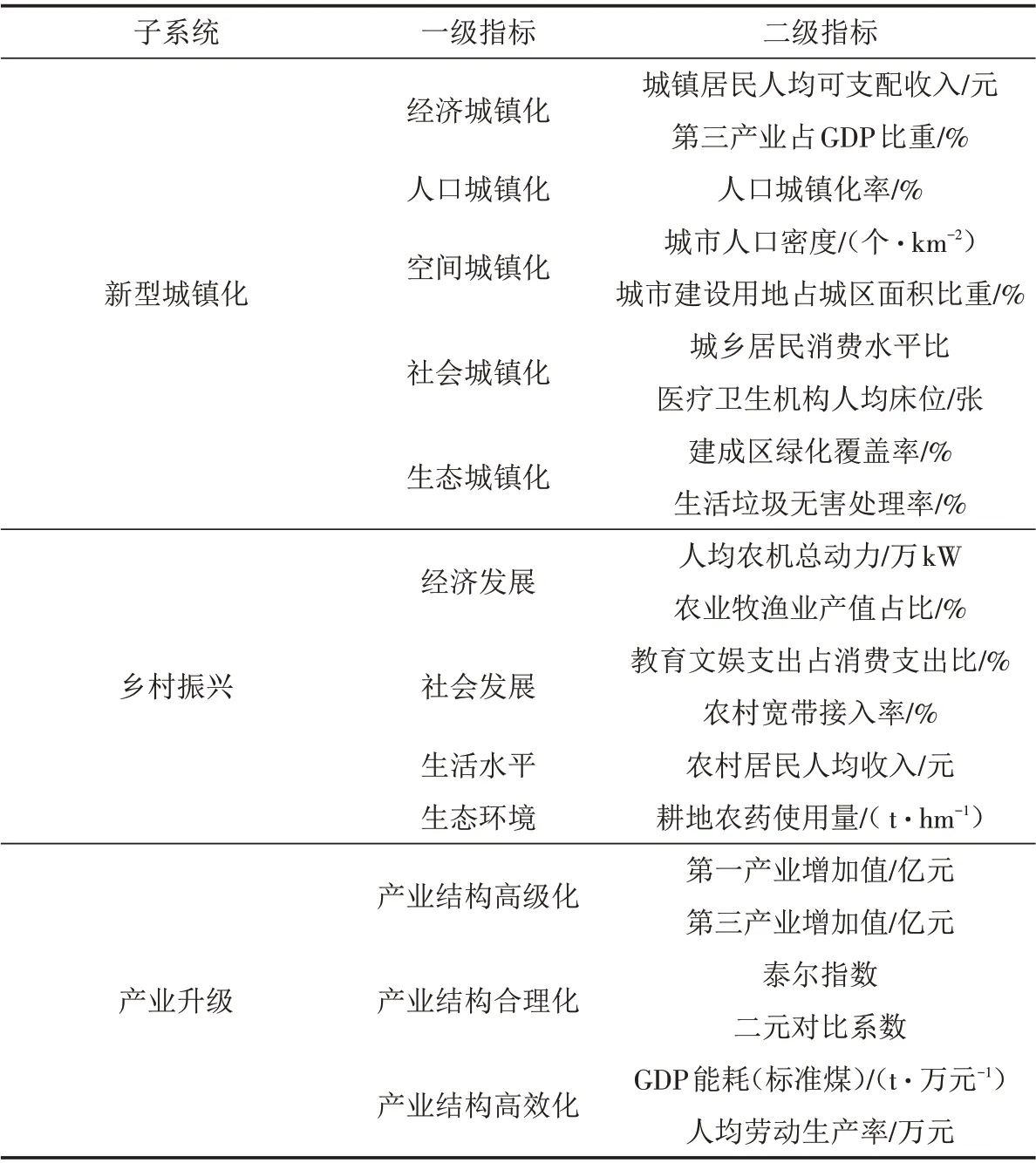

依据数据层次性、可获取性等原则,构建新型城镇化、乡村振兴与产业升级耦合协调发展指标体系(表1).新型城镇化发展不仅注重城市人口规模的扩大,还注重城镇公共服务质量和建设质量的提升,所以从经济、人口、空间、社会和生态5个层面9个二级指标进行测度;乡村振兴在产业、生态和文化等方面进行战略实施,所以从经济发展、社会发展、生活水平和生态环境4 个层面6 个二级指标进行测度;产业升级即产业结构向着经济、社会更好的方向发展,所以从产业结构高级化、合理化和高效化3个层面6个二级指标进行测度.

表1 新型城镇化、乡村振兴与产业升级指标体系Tab.1 Index system of new urbanization,rural revitalization and industrial upgrading

研究所用数据来源于2011─2020年的《中国统计年鉴》《中国农业统计年鉴》和黄河流域9省的统计年鉴,部分省份缺失的数据采用均值插补的方法补齐.

3.2 研究方法

3.2.1 熵值法

熵值法可以削弱人为主观因素的影响,能够客观地确定指标权重. 具体实施步骤为:

1)数据标准化. 为了消除数据间的屏蔽效应和单位差异,对数据进行无量纲化处理.

式中:yij表示第i系统第j项指标标准化后的数值.

2)计算熵值.

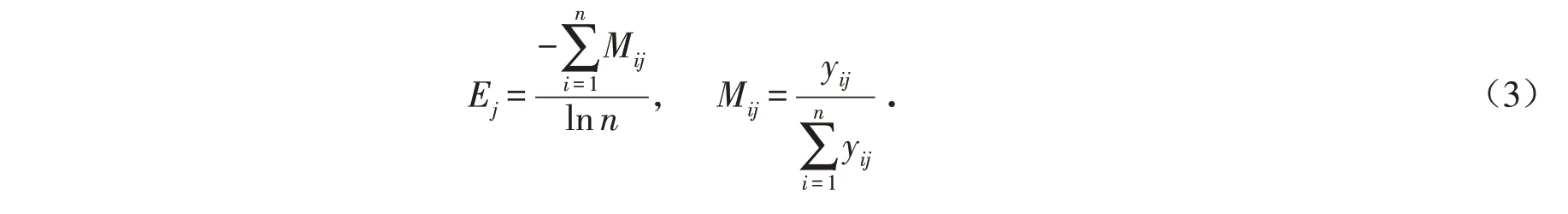

式中:Ej代表第j项指标的熵值结果;Mij表示第i系统第j项指标标准值的占比;n代表样本个数.

3)计算权重.

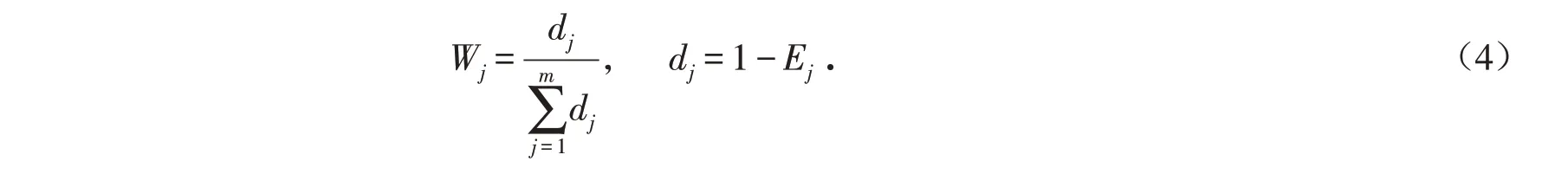

式中:Wj表示第j项指标的权重;m表示系统中指标的个数;dj表示第j项指标的差异系数.

3.2.2 耦合度模型

耦合是测度两个及两个以上不同系统之间作用程度的方法. 耦合度数值越大,表示各子系统之间作用情况越好,越趋于有序系统;反之,说明各子系统之间作用情况越差. 耦合度计算公式为:

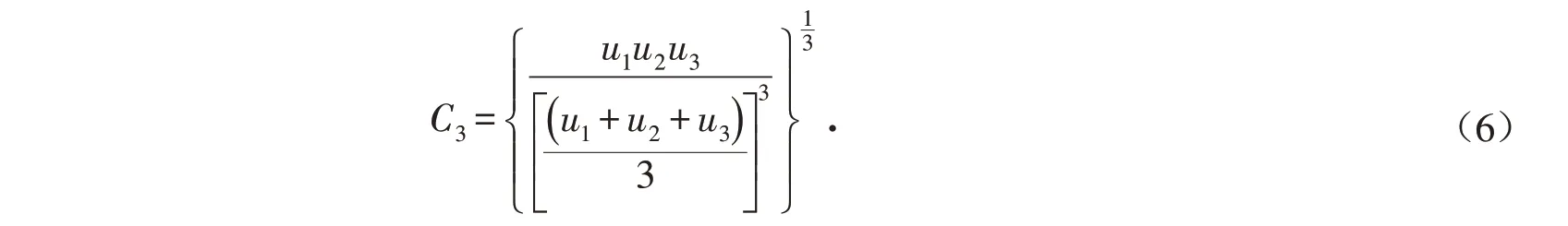

式中:C表示系统耦合度;n表示子系统个数. 由上式可知,3个子系统的耦合度计算公式为:

式中:u1、u2、u3分别表示新型城镇化、乡村振兴与产业升级的发展评价指数. 计算公式为:

式中:m表示系统中指标的个数;Wj表示系统中第j项指标的权重;yij表示系统中统各项指标的标准值.

在借鉴前人研究的基础上[19-20],根据耦合度的取值范围可将其划分为几个发展阶段:>0~0.4 表示低水平耦合;>0.4~0.6 表示中度耦合;>0.6~0.8 表示良性耦合;>0.8~1表示高度耦合. 其中,C=0 表示无序耦合.

3.2.3 耦合协调度模型

耦合度反映的是不同系统之间作用关系的紧密程度,而耦合协调度可以反映出各个系统之间相互促进的有效程度. 耦合协调度公式如下:

式中:D表示系统耦合协调度;T表示系统综合发展水平;β1、β2、β3表示新型城镇化、乡村振兴和产业升级3个子系统对整体调节效应的权重. 三系统之间的互动影响在逐步加强,设定3个子系统同等重要,所以取值β1=β2=β3=1 3 .

根据耦合协调度的取值范围,可以将其分为以下几个发展阶段[21-22]:>0~0.4 表示中度失调;>0.4~0.5 表示濒临失调;>0.5~0.6 表示勉强协调;>0.6~0.7 表示初级协调;>0.7~0.8 表示中级协调;>0.8~1表示优质协调. 其中,D=0 表示极度失调.

4 实证分析

4.1 三系统发展水平的时空特征

4.1.1 新型城镇化发展水平的时空特征

2010—2019年黄河流域新型城镇化发展水平呈现出增长趋势,但总体发展水平较低,同时地区发展差异明显. 结合图2可以看出:①时间维度上,2010—2019年黄河流域新型城镇化发展水平呈现出不同程度的增长态势:山东、河南和陕西增长速度较慢,属于缓慢发展状态;其余6省增长速度较快,属于快速发展状态.②空间维度上,黄河流域9省新型城镇化发展差异较大,但在研究期间差异逐渐缩小,极值差从0.16下降到0.1. 新型城镇化发展水平呈现出陕西>河南>山西>甘肃>四川>山东>内蒙古>青海>宁夏的空间布局. 陕西和河南的新型城镇化发展水平多年处于9省领先水平,山西、甘肃、四川、山东、内蒙古、青海、宁夏均低于新型城镇化发展水平均值.

图2 2010—2019年黄河流域新型城镇化发展状态Fig.2 Development status of new urbanization in the Yellow River Basin from 2010 to 2019

4.1.2 乡村振兴发展水平时空特征

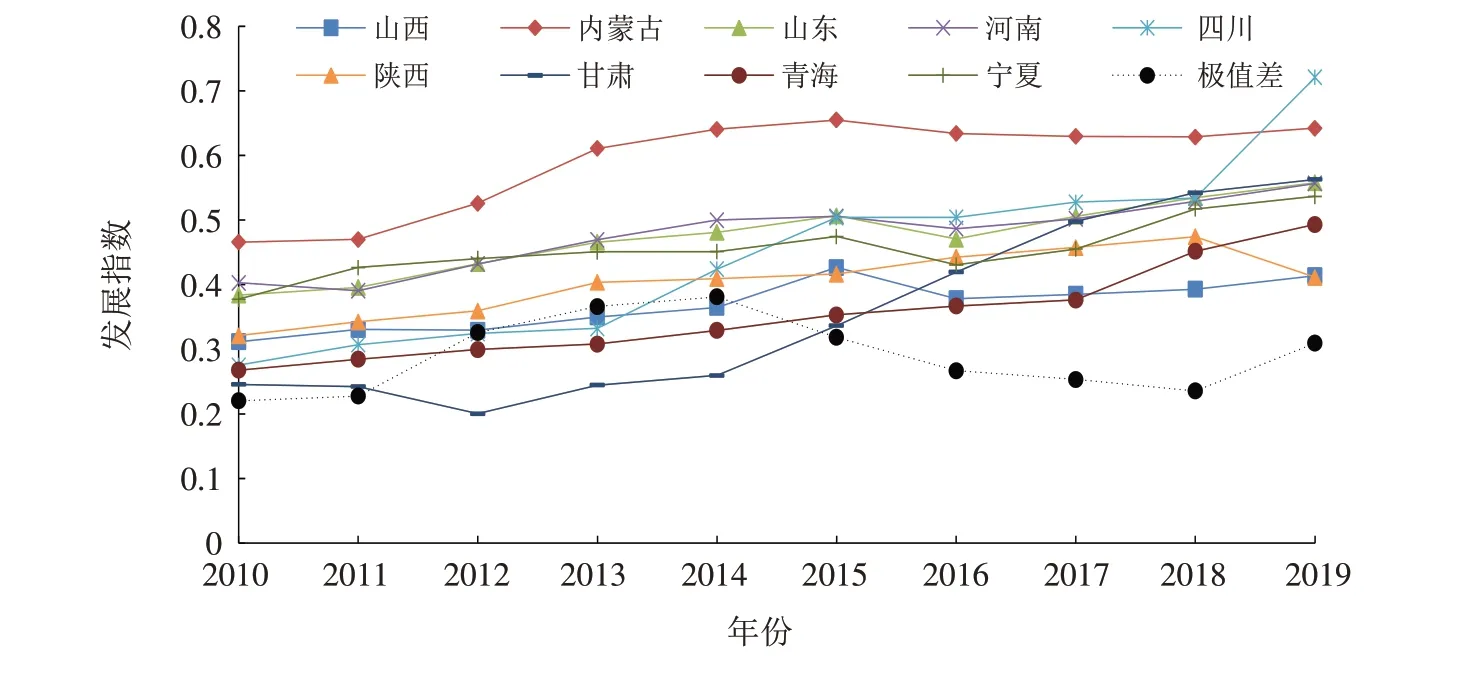

2010—2019年黄河流域乡村振兴发展水平总体呈现增长趋势,但区域发展差异较大,并且在时间变化上明显. 结合图3可以看出:①时间维度上,2010—2019年黄河流域乡村振兴发展水平呈递增状态,四川、甘肃、青海是黄河流域乡村振兴发展最快的省份,其余6省份处于平稳增长态势. ②空间维度上,黄河流域各省乡村振兴发展水平差异显著,且变化幅度较大:2010—2014年省份之间的差距达到0.38,之后逐渐降低,但一直在0.2以上. 在研究期间,乡村振兴发展水平呈现出内蒙古>河南>山东>宁夏>四川>陕西>山西>甘肃>青海的空间状态. 内蒙古、河南、山东、宁夏乡村振兴发展水平均高于平均水平,四川、陕西、山西、甘肃、青海低于平均水平.

图3 2010—2019年黄河流域乡村振兴发展状态Fig.3 Development status of rural revitalization in the Yellow River Basin from 2010 to 2019

4.1.3 产业升级发展水平时空特征

2010—2019年黄河流域产业升级发展总体呈现上升趋势,但水平不高,且区域差异较大. 结合图4可以看出:①时间维度上,2010—2019年黄河流域产业升级发展水平呈递增状态:甘肃产业升级发展迅速;内蒙古、河南、四川、青海高于平均水平,处于快速发展状态;山西、山东、陕西和宁夏处于平稳发展状态. ②空间维度上,黄河流域9省产业升级发展差异显著,呈现出山东>四川>河南>青海>山西>陕西>内蒙古>宁夏>甘肃的空间布局. 除内蒙古、宁夏和甘肃以外,其余6省产业升级发展水平均高于平均发展水平,其中山东在黄河流域9省产业升级发展中处于领先地位.

4.2 三系统耦合协调度时空演变

4.2.1 耦合协调度时序演变

由图5可以看出,2010—2019年黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级的耦合度、耦合协调度和综合发展水平都有一定幅度的提升. 从耦合度方面来看,黄河流域三系统耦合度持续提升,始终处于高度耦合状态,说明三系统相互作用十分紧密. 伴随着产业升级城市化、城乡统筹发展、农村现代化的大力发展,三系统会一直处于高度耦合状态;从耦合协调度方面来看,三系统耦合协调度经历了从“勉强协调”到“初级协调”的转变. 现阶段虽然还没有达到最佳水平,但从发展趋势来看,耦合协调度会保持上升的态势,最终实现高水平协调;从综合发展水平来看,三系统综合发展水平持续上升,整体向好发展.

综合来看,黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级呈现出“高耦合、低协调”的特点,三系统综合发展水平和耦合协调度发展趋势相同. 由此说明,黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级有密切关系,但系统综合发展水平不高抑制了三系统耦合协调度的提升.

4.2.2 耦合协调度的空间演变

黄河流域9省新型城镇化、乡村振兴与产业升级一直处于高度耦合状态,耦合协调度呈现出山东>河南>陕西>内蒙古>四川>山西>青海>宁夏>甘肃的空间布局. 运用ArcGIS软件描绘黄河流域9省2010年、2013年、2016 年和2019 年的耦合协调度. 由图6 可以看出,2010 年黄河流域三系统耦合协调度总体处于低水平状态,青海和甘肃的耦合协调度为濒临失调,其余省份为勉强协调. 这是由于青海游牧业居多,工业发展和新型城镇化发展水平不高,难以推动城镇和乡村及产业间的协调发展;2013年,青海和甘肃耦合协调度上升为勉强协调,内蒙古、陕西、河南和山东发展较快,耦合协调度发展到初级协调,其余省份的耦合协调度还处于勉强协调,发展较为缓慢;2016年,除了宁夏耦合协调度保持在勉强协调外,其他各省均发展成为初级协调,初步形成了三系统相互良好促进的局面;2019年,内蒙古、四川、河南、山东的耦合协调度率先进入中度协调,地区差异变小.

图6 2010—2019年黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级耦合协调度的空间演变Fig.6 Spatial evolution of coupling coordination of new urbanization,rural revitalization and industrial upgrading in the Yellow River Basin from 2010 to 2019

综合来看,黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级耦合度地区差异不明显,耦合协调度呈现出下游>中游>上游的态势. 三系统耦合协调度形成差异的原因除了自然资源条件的不同,可能也与各省经济发展水平和战略实施力度有关.

5 结论与建议

5.1 结论

1)目前,黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级发展仍处较低水平,但总体处于向上发展的趋势.其中,新型城镇化发展速度最快,乡村振兴和产业升级发展较为平稳,系统间发展差异正在逐渐缩小. 三系统发展水平空间布局趋于一致,总体呈现出黄河流域中下游地区发展水平高于上游地区发展水平.

2)黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级持续处于高度耦合状态,耦合协调度不高但不断提升优化,从“勉强协调”上升为“初级协调”,原因在于三系统综合发展水平不高,抑制了三系统的协调发展.

3)黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级的耦合协调度存在明显的地区差异,总体呈现出下游>中游>上游的空间布局. 这与黄河上游地区自然环境较差、产业结构较为单一和第三产业发展落后有关,随着国家政策的调整和地区经济的不断发展,地区之间的耦合协调度差异在逐渐缩小.

综上可见,黄河流域新型城镇化、乡村振兴与产业升级发展水平逐年上升,这与政策扶持有很大的关系. 三系统之间的耦合协调度还有待提升,原因在于三系统综合发展水平不高,在发展过程中出现与其他系统不协调的问题. 此外,新型城镇化、乡村振兴与产业升级耦合协调度存在着地区差异,原因是各省所处的发展阶段不同,中下游地区非农产业发展优势明显,发展水平高于上游地区,所以对于新型城镇化、乡村振兴与产业升级的推动作用要强于上游地区.

5.2 建议

1)加大政策扶持力度,坚持发展新型城镇化、乡村振兴与产业升级,切实提高三系统发展水平. 坚持以人为核心的新型城镇化发展,打好新型城镇化建设基础,有序推动生产要素流动,改变新型城镇化长期低水平发展的特点;把乡村建设放在社会主义建设的重要位置,推动产业融合,优化农业生产结构,不断摸索提高乡村振兴水平的发展路径,更好地发展城乡关系;调整产业发展战略,发展新型工业,促进产业结构合理化、高级化和高效化.

2)充分利用地区资源条件,加快系统间要素流动,加速推进三系统耦合协调度的发展. 发挥新型城镇化的拉动作用,努力提高劳动者素质并加快转移农村剩余劳动力,通过升级消费需求和结构等方法促进系统之间的耦合协调发展. 立足于消除二元分割治理体制,统筹城乡发展. 加大科技创新投入,促进产业结构不断优化,加快实现城乡一体化.

3)要切合实际地缩小地区间耦合协调度的差异. 基于地区不同的资源条件和空间格局,落实区域协调发展战略. 黄河中下游发达地区应充分发挥区域优势,在加快自身发展的同时,辐射带动周边地区发展. 黄河上游地区要积极发挥学习效应,借鉴有利于自身发展的方式方法,在学习中探索适合自身发展的道路. 地方政府要依据实际情况,制定相应的政策措施,如加大对黄河上游地区的基础设施建设、吸引投资等.