反抗命名,声音与意义的多元性构建

——近三十年来国内美国语言派诗歌研究聚焦

冯 溢,张 帆

(东北大学 外国语学院,沈阳 110819)

一、引 言

语言派诗歌自20 世纪六七十年代蓬勃兴起,继承并扩展了斯坦因诗学、黑山派、客体派等诗歌流派的语言特色,其创作理念与后结构主义、俄国形式主义和未来主义等不谋而合,既承接了破旧立新的现代主义诗学,同时又体现出鲜活的后现代实验诗歌的创作特点,其影响力从原来的美国和加拿大两国扩大到从南美洲到欧洲和俄罗斯,乃至中国的国际诗歌领域,成为当代诗坛中极具特色和影响力的一脉。1978 年,美国语言诗人查尔斯·伯恩斯坦(Charles Bernstein)与布鲁斯·安德鲁斯(Bruce Andrews)合创了期刊《语言》(L=A=N=G=U=A=G=E),先后发表了罗恩·西利曼(Ron Silliman)、苏珊·豪(Susan Howe)、林·赫吉尼安(Lyn Hejinian)、詹姆斯·谢里(James Sherry)、雷·阿曼特劳特(Rae Armantrout)、白萱华(Mei-Mei Brussenbrugge)、汉克·雷泽尔(Hank Lazer)、鲍勃·普罗曼(Bob Perelman)在内的众多语言派诗人的作品,《语言》杂志为语言诗运动提供了阵地。伯恩斯坦提到“语言写作,即以语言为中心的写作——标志着没有统一风格的一贯性的诗歌活动领域的不同框架”[1]60,而《语言》杂志“是针对一系列明显问题进行对话的场所,是表达差异,但却未必要解决差异的场所”[1]61。由是观之,《语言》期刊是一个诗人交流和诗学荟萃的阵地,而“语言派诗人”是个较为模糊的头衔。然而,伯恩斯坦也表示,虽然不同的语言诗歌各具特色,别具一格,如同诗歌星丛一样汇聚,但语言诗人反抗“命名(naming)、特点界定(characterization)、和再现的标准化模式(standardized modes of representation)”[1]61是他们共同的追求,他们的诗歌与当时获奖的主流诗歌形成了鲜明的对比。相同的时代和历史背景也为语言诗人提供了相通的历史觉悟、文化认同和价值取向。比如:绝大多数语言派诗人出生于1930 年代中期到1950 年代中期,并在反越战运动时期成年,均背负着二战的阴影;几乎所有的语言诗人都深受美国1960 年代到1970 年代民权运动的影响,因此他们中的一些人积极参与其中,成为民权运动的参与者,甚至活动家[1]61。正如西利曼曾指出:“我们(语言派诗人)是众多社会力量的产物,这些力量相互冲突、缘由复杂,化作语言从我们自身由内而外表现出来。”[2]可见,语言派诗人把对诗歌创作的关注,不断延展到现代性下对诗学与社会现实之关系的反思。

美国语言诗体现了一种批判性的、激进的后现代诗学。语言诗人“以强烈的批判性,实践着一种警惕的自我意识,这种自我意识唤起了语言,并使其接受对其中介功能的检查。对这些诗人来说,解构的批判性活动,将文本作为无休止的潜台词进行研究,是诗歌创作的一种手段”[3]。伯恩斯坦在一次访谈中曾坦言,“(语言诗的)反叛是为了维护个体经验的独特性;是为了反对正统语言的一致性”[4]。可以说,语言派诗人对“官方诗学文化(Official Verse Culture)”①[1]245的批判和挑战,对碎片化和反叛性文本的偏好,对传统资产阶级思想和大众媒体下僵化的语言的拒绝,均来自于其对正统诗学的反叛。后现代诗歌孕育于现代诗歌的土壤之中,继承又不断地挑战和反叛现代主义。作为后现代时期的诗歌流派,语言派诗歌继承了现代主义诗歌求新的一面,并不断在诗歌创作形式和手段上拒绝循环,力图自我更新。在这一诗学观的引领下,语言派诗歌幻化出层出不穷的后现代诗歌诗学的样态:在语言层面,通过语言的不确定性、陌生化、多指涉性等实验手段解构了传统的意义指称论,重视诗歌语言的物质性,以异击常地挑战僵化的诗歌写作模式,以期将诗歌写作建立在对语言和意义之间的多元表达方式上。读者会发现,语言诗歌构建出蒙太奇式的意义星丛,多使用本雅明式的断裂句,突出诗歌的声音、表演、翻译和图像与意义之互相玩味,并将诗歌与绘画、音乐、雕塑等其他艺术领域的跨界合作作为其后现代多元化诗学的组成部分。例如:重视诗歌声音的意义构建在语言诗歌中可谓异军突起。语言诗人主张诗歌是一种由异质的、不和谐的、多元声音组成的集合。换言之,诗歌创作者必须秉持一种多元话语,这种话语交织着“政治、自传、小说、哲学、常识、歌曲”等,并参与一种庞然大物式的“分层”[5],在这一分层中,阅读体验与现实世界中的体验同等重要。从这一意义而言,多声部的声音特色,突出了诗歌声音的对话维度,打破了读者理解意义的既定模式和传统的意义指称论的机械框架,声音诗学组成了语言诗后现代诗学的重要部分。此外,语言派诗人还强调诗歌互译对意义多元性构建的重要性,并指出翻译的不可译是“通过阅读获得的经验的所有具体条件(地点、时间、顺序、光线、情绪、位置、无限)的总和”[6]。这凸显了诗歌语言游戏中不可译性生成新意义的可能性。经由诗学观念,语言诗人利用语言的不透明、诗歌声音、语言游戏、艺术的跨界合作和诗歌翻译等,构建了独具特色的后现代诗学。

凭借激进的诗学实践和诗歌意义的多样化建构,语言诗引起了众多学者的关注,成为他们的研究课题。从1990 年代对美国语言诗的译介至今,国内学界对美国语言派诗歌的研究在广度和深度上均有不同程度的提升,不同时期的学者在多维视角观照下的批评实践中深化了语言诗的艺术特色,学术研究呈现出多元开放的视野,彰显了诗歌批评的长足发展。但国内的语言诗歌研究仍有待进一步拓展和深化。通过在中国知网以主题“美国语言诗”搜索发现,自1990 年张子清首次引入这一诗学流派,目前仅有约五十篇学术论文、硕博士论文、访谈或书评聚焦语言诗及其代表诗人的诗学观。本文在整理相关研究的基础上,试图管窥国内研究趋势,认为1990年代以来国内对美国语言派诗歌研究的焦点和方法论客观上呈现了三次阶段性跃升,重点探讨了国内研究在诗歌细读下对文本复杂性和矛盾性的探寻,到后现代维度下中美学者对话和比较诗学的转向过程,展示语言派诗歌研究在后现代诗学研究中的独特光芒,并基于国内三十年间美国语言诗派研究成果和存在不足的评估,提出国内研究的未来展望以及与数字化时代发展相契合的批评构想。

二、起步兴起期:美国语言派诗歌和创作方法的译介与初探(1990—1997)

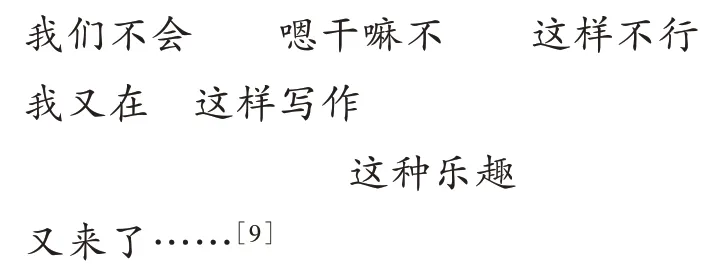

国内对美国语言派诗歌的探讨起步于1990年代。作为美国语言诗早期研究的领军人物,张子清于1993 年与黄运特一同翻译了《美国语言派诗选》。该诗集是国内首部以中英文对照诗选的形式译介美国语言派诗歌的作品。张子清在《译序》开篇中称:“近几年来,美国出现了一种新诗,大家谈论得最多而了解最少,这就是目前最时髦的语言诗”,他将这种“充满活力的智性诗”[7]推到了中国读者的眼前。在学术研究方面,张子清的长文《20 世纪美国诗歌初探》是国内研究美国语言诗歌的开山之作。该文在探析美国现当代诗歌流派的更迭与演变中,介绍了语言派诗歌这一新兴诗歌运动,概述了语言诗的创作理念——“有意抵制读者传统的解读习惯,邀请读者成为诗歌文本积极的生产者而不是消极的消耗者”。也就是说,语言诗“不是单纯把语言转换为仅供读者消耗的商品”,而是旨在让读者积极参与文本创造,以期抵制资本主义对语言本身的商品化和破坏。最后,张子清认为“语言诗的发展还需拭目以待”。其中,语言诗“有意抵制读者的解读习惯”[8]的特点使其并非旨在传达语义,而是通过一种语言游戏促使读者运用想象力达到对字面之外意义的心领神会。这一点可以从《美国语言派诗选》中汉克·雷泽尔的诗歌《安置(一)》中可见一斑,诗歌开头如下:

全诗以词组为单位组成,词组之间的空白使诗歌为读者创造了空间和自由去玩味诗意。读者在阅读中必须运用想象力去连接断裂的词组,使之形成勾连关系,才能感受到“这样写作”的自由和乐趣。显然,语言诗歌的写作乍一看去是支零破碎,读起来有些晦涩难懂,甚至是悖论的。如同张子清所说:“语言诗仍是少数派,对其评价褒贬不一……但它充满活力,方兴未艾”,“若从传统的诗美学去衡量或期待语言诗,读者必定会大失所望”[7]。如果从传统阅读的模式出发,这一特点自然会引发诟病。这也就是为什么一些学者称语言诗人为“文学怪杰”,认为语言诗干瘪生硬,难以理解。如果我们将语言诗和传统阅读期待之间的巨大审美落差与现代抽象绘画和传统写实绘画之间的审美鸿沟进行相类比,绝不为过,但就像抽象绘画被现代人接受需要一个过程一样,对语言诗歌的接受也需要一个审美标准和阅读习惯的转换过程。张子清在之后的多篇论文中通过横向的对比研究,较为准确地厘清语言诗人的文化研究场域及其与前辈诗人的传承关系,展现语言诗的特殊形式和语言诗歌的意义之联结,为语言诗歌解读的学术发展构筑了广阔的价值空间。

在《美国方兴未艾的新诗:语言诗》中,张子清结合伯恩斯坦的《通风管道》和西利曼的《复写》等诗歌,例证了语言诗的创作艺术,成为国内有关美国语言派诗歌研究的奠基之作。在该文中,他以诗歌实验的特色为落脚点,首先关注的是充满悖论的语言和不确定性的“诗行安排形式”[10]。他指出,语言诗以破碎经济理论为导引,通过拼贴、音响模式等手段,切断了语言的所指和能指,解构了读者的审美视野。这一解读凸显了语言诗支离破碎的文字和诗行与诗歌意义的代码式转换,从而透过诗人们的语言实验,指向了充满不确定性诗歌的多重意义。与此同时,他将语言诗的创作指向了隐喻性的政治书写,挖掘这一诗歌流派诗学思想的社会文化源头——“反侵越战争和水门事件”[10]等政治运动对激进思想的促生,借此建构了语言诗的外部社会场域。这里,张子清很大程度上呼应了其在《美国语言派诗学》译序中关于语言诗的两大特点的探讨,即语言诗“强调语言重要性的同时,又肢解语言”以及语言诗的“政治性”[7]。正如约瑟夫·诺思对“历史主义/语境主义”范式转向的质疑,他指出,后者过于“把文学文本当作生产知识的手段,勘察文本在怎样的文化语境里被书写和阅读”[11],而语言、审美本身同样不容忽视,真正的文学研究应当从文本出发,再回归文本。对语言诗的批评研究便为解决上述疑问提供了可能。语言诗通过美学意识与政治功用的结合,一定程度上回击了资本主义的话语权威,很大程度上达到了“批判艺术的自主性”[12]。在《美国语言诗特色与现状探析》一文中,张子清利用一首拼贴字典中关于“舔”(lick)一词词条而创作的诗歌《荒谬可笑的棒糖》,展示了语言诗奇特的诗行结构,折射出诗歌中语言游戏的自足性和自洽性。该文根据伯恩斯坦的诗学理论和实践,对语言诗歌的艺术创作手法做了前瞻性的梳理,总结了语言诗人主要采用的11 种艺术手法,即“内爆句法、分解抒情诗、资料剪辑”②等。上面提到的《荒谬可笑的棒糖》是采用了“视觉法”的写作手法。同时,张子清还对语言诗歌的现状做了精辟分析,提出应该一分为二地看待语言诗歌,既看到语言诗扩展艺术思维空间的有益探索,也要看到其打乱词序语序所带来的脱离社会的弊端[13]。张子清的论断扩展了中国学者对语言诗意义的探寻,为多样化批评模式的开拓奠定了基础。自此,学界对美国语言诗的关注开始升温,并一度掀起了研究热潮。

如前所示,在本阶段中国学者对美国语言派诗歌的研究,从语言形式和创作特色等传统意义上对具体诗歌文本进行解析的同时,挖掘了语言派诗人充满政治色彩的诗学理念,展示了极具反叛性、包容性的社会认知语言观。在语言派诗学研究不断发展的同时,我们也看到了发展本身的不均衡性。在研究方法层面,整体研究缺乏对语言诗人群体内部的纵向对比研究。另外,这一阶段对语言派诗歌的翻译作品集中于其诗歌翻译,对语言派诗学和相关论文的译介仍处于空白。值得注意的是,因中美社会、文化等诸多差异因素的影响,从1998 年直至2006 年,国内对于美国语言派诗歌的研究一度处于停滞状态。直至2007 年后,伯恩斯坦、詹姆斯·谢里、汉克·雷泽尔等大批语言诗人来华巡回讲学和诗歌朗诵,才在很大程度上推动了语言派诗歌和诗学的传播,国内相关研究也自此涌起了第二波学术浪潮,并正式进入发展开拓阶段。

三、发展开拓期:语言派诗学的翻译和多元研究视角的构建(2007—2017)

正如阿多诺指出,文学批评的任务在于防止意识形态的简化,不使文学作品“在意识形态中堕落”,以及把它们往往被时髦的陈词滥调所隐没的真理内涵公之于世[14]。随着当代国内文学批评模式日趋成熟化和系统化,国内学者对语言派诗歌的解读也从继承、发展传统意义的评析视角,转向多元化的批评实践,在表层文本的基础上强化纵向研究的方法论探讨,建构了新型潜在场域,丰富了语言诗的思考工具,拓展了语言诗学研究的空间。

多元研究视角的拓展得益于国内学者在语言派诗歌诗学方面的多样化批评模式的建构。国内学者采用的批评模式与其诗学思考的特殊意义在于,前者在与诗歌文本的交叉互动中界定了诗人诗学观的建构,而后者正是对这一界定的建构过程的深度思考。也就是说,诗学思考为文学批评提供了肥沃的土壤,促使批评家们反思其分析工具之界定的合理性,批评模式又检验着批评家诗学思考的正确性,进一步促其深入探寻诗学意义。在这一基础上,二者的并置和联结推动了整体诗歌诗学研究的创新与深入。值得指出的是,2008 年,中美诗歌诗学协会正式成立③,进一步促进了中美学界和诗界的互动和交流。在本阶段,聂珍钊和罗良功教授是国内语言派诗歌研究的主力。其中,聂珍钊教授指导了国内首部探讨语言诗的博士论文,还采访了伯恩斯坦,与伯恩斯坦展开了一场精彩的访谈。访谈厘清了语言诗的文化指涉和美学原则,揭开了美国语言派诗歌创作理念的神秘面纱[4],为本阶段相关研究做好了铺垫。在《查尔斯·伯恩斯坦诗学简论》一文中,罗良功以伯恩斯坦的诗歌为例,精准地论述了美国语言诗歌的突出特点。就思辨过程而言,罗良功从三个方面阐释了伯恩斯坦诗学的认知论:美学与政治的融合、诗歌意义的建构性,以及解构主义语言观,并进一步指出,这三重认知论以反叛精神为基石,通过强调语言“具有解构自身、解构其自身受到外力操纵而再现世界”[15]的特性,直面诗学实践。如果说张子清是从西方马克思主义视角将语言诗歌的反叛性与其政治倾向相联系,指出语言诗歌的任务就是“要千方百计地去剥夺或脱光被资本主义社会污染的语言指称性,恢复语言原初与客体的直接对应关系”[13],那么,罗良功则更多地从解构主义语言观的视角审视语言诗反叛性的美学内涵。他称:“伯恩斯坦的反叛从宏观上是政治的,在微观上则是美学的,并且通过语言表现出来”[15]。同时,罗良功指出了伯恩斯坦的诗歌中语言的声音形态的重要性,这将语言诗歌的研究范围开拓性地扩展到了一个新的领域。通过援引伯恩斯坦的《吸收的技巧》等多篇诗学论文,罗良功阐述了语言诗通过创新诗歌的语言和形式,来摆脱权力的束缚和操纵,由此解构传统意义的生成,更新读者的审美体验。罗良功敏锐地察觉到了语言派诗歌注重诗歌语言的物质性等先锋性的诗学特色,给之后国内学者对语言派诗歌的研究提供借鉴意义。从中,我们也可以看到罗良功对张子清关于语言诗派诗歌传统的论述的进一步探究。此外,林玉鹏采用诗歌文本细读的方式,阐析了语言诗的动力诗学观,认为语言派诗学具有异质性、速度性、即兴性和读者文本互动性[16]的特点。在异质性上,林玉鹏例举了伯恩斯坦的诗歌《第斯拉夫症》的片段:“把盘子装满再递给/大家。声音/是数字——一池的/天使。乏味的朦胧。/外延向来不过是内容的一种形式……”[16]。这点显然是对张子清提出语言诗的断裂和拼贴特点的承接,那么在即兴性上,林玉鹏则拓展了之前的研究,他援引几位语言诗人的论述,强调了语言诗学就如同爵士乐的创作一般具有自动写作的特点。在此期间,国内多位学者,如孙立恒、尚婷等,积极参与语言派诗歌多元化研究模式的构建,从西方马克思主义、存在主义、解构主义和接受美学等视角分析了语言诗创作形成的内在动因,兼顾了诗人创作的生产语境和读者阅读的接受语境。一些研究还对之前关于语言诗的评论进行纠偏,如魏啸飞在《被榨干了的“语言诗”——兼评查尔斯·伯恩斯坦的诗集〈衰人〉》批评了有些研究将语言诗干瘪化的倾向[17]。在此期间的批评反思是对先前有关语言派诗歌形式和写作手法等方面论述的补充以及纠偏,学者们积极运用后现代文学批评理论和手段合理地梳理了美国语言诗在资本主义异化压抑下,人性的复原和社会无意识的释放方面所体现出的特质,印证了美国语言诗独特的诗学地位。在这一基础上,批评者通过批评理论提供的思考工具,探寻诗歌文本并验证概念的合理性。国内学界对美国语言诗在诗学阐释上的突破,体现了文学批评领域对后现代美国语言诗歌诗学的考量,展示了批评语境在后现代时期的成熟和更新。由是观之,国内学者对美国语言诗歌及诗学的研究与文学批评实践的更新呈现了双向流动的新格局。

此外,国内学界在本阶段拓展了对美国语言派诗歌的翻译工作。在2010 年,针对语言诗歌的翻译,罗良功指出,要“根据原诗的诗学观念,并借用译语的手段”[18],复现原诗的语言策略、文本形式及其意义生成机制。这一论断对国内翻译语言派诗歌作品有着重要指导意义。国内出现了多部语言派诗歌诗学的译著。2011 年,聂振钊和罗良功教授主持翻译了《查尔斯·伯恩斯坦诗选》。之后不久,华裔美国语言诗人白萱华的诗集《慢光》、《语言派诗学》等作品先后被翻译出版。这些译著为下一阶段国内语言诗歌研究打下了坚实的基础。

在该阶段,伴随美国诗歌研究队伍的不断扩大,国内研究呈现了蓬勃发展的态势,研究者有效地引领中国读者以独特的视角理解语言诗歌的意义,提升了国内对语言诗学研究的整体水平。然而,虽然此阶段的研究较之早期研究已有系统的梳理和一定的突破,但在研究内容、对象、选题等方面略有重复;对一些重要的语言派诗人,如:罗恩·西利曼、汉克·雷泽尔、詹姆斯·谢里、鲍勃·普罗曼等诗人的系统性探讨仍有巨大研究空间。与国外学者的研究相比,国内研究仍缺乏突破,这也为之后的诗歌研究留下了研究课题的拓展空间。

四、交流深化期:中西学者交叉对话与比较诗学研究转向(2017 至今)

如前所示,国内学界对美国语言派诗歌展开了广泛且极有见地的研究,彰显了语言诗歌研究的长足发展。自2017 年起至今,国内语言派诗歌研究持续着之前阶段的势头。语言派诗人的诗集因相继获得美国诗歌大奖等原因而备受国内学界关注,如:2018 年伯恩斯坦出版的诗集《侥幸/逃脱》(Near/Miss)和白萱华于2020 出版的《星星论》(A Treatise on Stars)等。在2019 年,诗人雷·阿曼特劳特的诗集《精深》(Versed)也在国内被翻译出版。值得一提的还有出版于2018年的《回音诗学》。该书是刘朝晖教授对伯恩斯坦著作《诗歌的黑音》(Pitch of Poetry)中重要篇章的翻译,内容涵盖了对语言诗及其创作理念、诗学观、哲学观、诗歌与视觉艺术的关系等方面的精彩讨论。这些力证了在新冠疫情和诸多不确定性的影响下,国内学界仍对美国语言诗保持着不减的学术兴趣和热情。

从2017 年至今的5 年间,国内语言派诗歌研究沿着前期两阶段的研究方向继续深化,且与之前研究相比呈现专门化和细化的态势,以创新性的思维演绎出语言派诗歌研究的深化期。如果说前两个阶段的研究更多地聚焦于语言派诗歌诗学的内部研究,即:诗歌的语言组织和形式结构的研究,那么本阶段则集中在内部研究的深化和细化,以及专门化的诗学研究上,其研究模式呈现出中西学者对话和比较诗学转向的趋势。首先,这一阶段出现了重要语言诗人的诗学研究。伯恩斯坦在2016 年出版的《诗歌的黑音》一书中提出了“回音诗学”。随后,国内学界开启了对回音诗学的研究。其中,《论语言诗人查尔斯·伯恩斯坦的“回音诗学”》一文,首次阐析了回音诗学的理论构建、修辞意蕴和乌托邦想象等问题,认为回音诗学是“对阿多诺‘奥斯维辛之后写诗是野蛮的’论断的倒置和戏仿”,是“对传统的思考、解构和构建,体现出后现代背景下的策略和智慧”[19],将伯恩斯坦的语言诗学与本雅明和维特根斯坦的哲学思想相联系,深化了张子清对语言派诗歌的诗学传统的追溯。其次,本阶段的研究对语言派诗歌中语言的实质和形式展开了进一步的细致探讨。“文学评论首先应该以关注文学作为‘一个对象的实质与形式’为前提,阐释文学的独特本体价值”[20],因此对于诗歌语言的物质性的研究可谓刺透诗歌本质与形式的研究。沿着罗良功对语言派诗歌的声音维度的探讨,这阶段的研究对语言派诗歌的“声音形态”做出了深入阐释。以对诗歌声音的分析为例,在《别样的语言调性——查尔斯·伯恩斯坦诗歌中的声音美学》一文中,笔者立足于诗歌的声音美学维度,结合诗歌文本细读,对诗歌的声音模式与语义的应和与相悖进行了探讨和分析,认为声音碎片解构了传统诗歌的抒情性,而声音空白在无声中调动了读者的参与,反映了先锋诗歌的创新性。具有特色的是,该文还对伯恩斯坦的“翻译声音”,即“谐音翻译”[21],这一崭新论题进行了重点探讨,旨在论证以声音重复为特点的回音诗学是翻译的诗学。“谐音翻译是特别强调声音而不是词汇含义的翻译”[1]107。文中例举的一个典型例子是伯恩斯坦的诗歌《月桂树的眼睛》对海涅诗歌《罗蕾莱》的谐音翻译以及其产生的意义重构。伯诗的英文题目《月桂树的眼睛》(“Laurel’s Eyes”)是对德语诗歌《罗蕾莱》(“Die Loreley”)题目的谐音翻译,两者虽声音相似,语义却截然不同。英文题目暗含了月桂树和眼睛两个意象,而原题目是指一位死后变为海妖的美貌少女。在伯诗中,这种意义的重构不仅是通过暧昧的谐音的跳床引发的,同时还呼应和深化了诗歌的主题。《月桂树的眼睛》出自伯恩斯坦的诗剧《阴影时间》,其主题围绕本雅明的生平、去世和作品展开。诗歌结尾句为:“月桂树的面纱,月桂树的眼睛”,与题目呼应,对“月桂树”的意象反复强调。这不禁令人联想起古希腊神话中的月桂女神,以及其死后化作代表荣耀和权利的桂冠。通过想象,不禁令人联想到本雅明英年早逝的多舛命运及其生前未被认可的学术生涯。从这一角度而言,“月桂树”代表的女神和海妖“罗蕾莱”谐音,两者联系在一起表面显得荒诞,甚至谬误,但却暗含着伯恩斯坦为本雅明献上了桂冠,表现了伯恩斯坦对这位“欧洲最后一位知识分子”的敬意。可见,谐音翻译的声音虽然重点放在了声音的重复,似乎是对原作的滑稽戏仿,但却绝非任意为之,也绝非乏味的重复,而是一种意义的重构,一种可以创造出超越原诗的可能性和美学的崇高,其与维特根斯坦的翻译观以及伯恩斯坦所倡导的荒诞诗学探究有密切关系。借此,我们可以读到伯恩斯坦的诗学美学在诗歌的声音形态上的独特展现,对诗歌的声音形态在意义构建上的重要作用进行了探讨。

在研究方法上,本阶段涌现出比较诗学的研究倾向,成为美国语言派诗歌研究的新突破。如前所言,一些重要语言诗人在1960 年代道禅思想西传期间成年,他们在不同程度上都受到了道禅思想的影响。汉克·雷泽尔、诺曼·费舍尔、伯恩斯坦、白萱华等都曾研读或修习道禅哲学思想的著作,其创作中可见或隐或显的东方经典思想的影响痕迹。故而道禅哲学可谓一把打开语言派诗歌大门的钥匙。利用平行研究和影响研究等方法,可见东方经典思想与西方后现代诗学不同程度的应和与暗通,进而阐发两者的互通和差异关系,构成了当下语言派诗歌研究比较诗学的转向。在《语言的“妙悟”:查尔斯·伯恩斯坦回音诗学的道禅意蕴》一文中,笔者探讨了东方道禅思想对美国语言派诗人伯恩斯坦的诗歌诗学潜移默化的影响[22]。在1960 年代民权运动的背景下,西方对东方道禅思想大力推崇,《道德经》《易经》等东方经典思想巧妙地与语言派诗歌的本质核心——即反对资产阶级的“命名”、语言的僵化和反叛精神——不谋而合。诸多因素潜移默化地使伯氏诗歌显露道禅意蕴,在某种程度上实现了与道禅思想异曲同工的“以异击常”,“虚实转化”和“无言”之美。比如:诗歌《难得壮丽》采用多倍行间距排列,诗行参差而无规则地组合在一起,行间的大量留白、意象和语义等均形成了多种意境的“空”,全诗如下:

美妙的寒雾降下

在卡罗尔公园

那秋千空荡荡

长椅光溜溜[23]

显然,这首诗并非完全符合中国传统诗学观的审美,却在一定程度上呼应了中国传统诗学和美学。伯诗重点在于通过这空无一人、静寂的异乎寻常的公园,来引发读者的联想。读者会从这种不寻常的情景中想到曾经的喧闹,从而让联想填充了“空白”,让喧闹之声出现在静寂之中,近而形成了从“不寻常”到“寻常”,从“空”到“实”的“虚实相生”的效果,与道禅思想中的“空”和“寂”有异曲同工之妙,逗发读者的想象力,邀请读者参与诗歌之中是回音诗学的特点。这首诗多种“留白”,巧妙地将中国诗学中的“空”和回音诗学结合起来。此外,《语言的“妙悟”:查尔斯·伯恩斯坦回音诗学的道禅意蕴》的主要观点于2021 年发表在《边界2》(Boundary 2)上,以期与西方研究当代美国诗歌的学者深入交流。同时,对语言派诗歌中暗含的道禅思辨等东方文化的探讨是对中国传统文化参与世界多元文化构建、反文化霸权和现代化重建的重要一环,在东西文化交流互鉴的阐发和对比研究中得以承前启后,具有独特的地位。

在此阶段,中西研究的交叉交流还体现在中美学者在语言派诗歌研究的对话中。2021 年,国内知名杂志《外国文学研究》主办的重点栏目“中外学者对话”同时刊发了美国学者布莱恩·里德教授的《可感知的停顿:雷·阿曼特劳特的无声诗学》、美国诗人学者帕特里克·普利切特的《“别把任何东西占为己有”:迈克尔·帕默的“波德莱尔组诗”中的欧利迪丝与场景书写》以及《别样的语言调性——查尔斯·伯恩斯坦诗歌中的声音美学》三篇论文。该栏目同期刊发了上述论文,为中美学者在美国语言派诗歌研究方面提供良好的互动平台,体现了中外学界在美国语言派诗歌研究上的深层交流。三篇论文分别讨论了语言诗人阿曼特劳特和伯恩斯坦,以及曾与语言诗人关系密切的帕默诗歌研究的最新成果。里德的论文重温了阿曼特劳特诗歌中的“无声”的多重意义[24]。通过审视阿曼特劳特的富有表现力的标点符号、可变的左边距的使用,以及断裂和非逻辑等创作风格和语言特色的运用,该文探讨了诗人通过停顿如何在作品中融入无声和停止的体验,以及诗歌如何相应地拥有了更多引发想象的活力。可见,里德的论文对于诗歌文本声音的探讨同样强调了语言的物质性在意义建构方面的重要地位,与论文《别样的语言调性——查尔斯·伯恩斯坦诗歌中的声音美学》共同呼应了美国语言诗人对诗歌声音的重视,探索了诗歌语言的物质性在意义构建中的作用。普利切特的论文则建立在阿多诺关于奥斯维辛之后的诗歌的相关论断上,脱离将帕默的“波德莱尔组诗”视为抒情诗的传统论断,展现了该组诗如何延展并否定了抒情诗的功能,并与阿多诺的见解达成一致。普利切特的论文呈现了解读帕默诗歌的崭新观点,呼应了里德和笔者所阐析的关于声音模式的论断。由是观之,在国内美国诗歌研究的深入期,国内学者开始了从传统的单一向度的诗学理论认知转向了多维向度的诗学研究的对话,也印证了文学评论在作品意义建构中的重要性。

上述三个方面的研究使国内语言派诗歌研究进一步专门化和深化,开启了后现代维度下美国语言派诗歌批评和研究的新维度。总体来说,自2017 年起至今,国内对美国语言派诗歌的研究在宏观上涉及了诗学观、文化观、政治观、哲学观等宏大主题的探索,微观上触及了诗歌声音、创译、语言特色等层面。然而,这个阶段的国内研究较之国外研究仍显不足,具体表现为对语言派诗歌的跨界研究和表演声音的研究仍处空白。此外,在对语言派诗人的中西比较诗学研究仍具有广阔空间,亟待更多的国内学者扩展和建树。

五、结语:研究空间与未来展望

国内的美国语言派诗歌研究历经三十多年的发展,在稳步推进中不断厘清语言派诗歌诗学的概念,阐析其诗学实践的精神实质,较为充分地展示了语言派诗歌文本与现实文化、政治的密切关联。自1990 年代张子清教授引入对美国语言诗的探索开始,国内学界从诗歌和诗学分析逐步走向学术研究与多元化的文学批评理论相结合的发展期,致力于批评模式的建构,探索了语言派诗歌的语言内部问题和外部问题,兼顾两者的双向发展。在当下语言派诗歌研究的深入期,通过对诗歌语言物质性的研究和诗学专门化研究,阐析意义的多重生成机制,突破了先前的学术局限,呈现出中西诗学研究的繁荣对话和比较诗学研究转向的良好态势。通过三个阶段性跃升,国内研究尝试了东西方视角交流的批评,对深入阐析语言派诗歌的诗学内涵,揭示东西方文化的互融互动具有重要意义。

正如兰哈姆在论及电子技术的文本化时所提议,“我们再也不能仅对文学本身进行文学研究:其他艺术必将成为文学研究的一部分”[25],这一论述将对诗歌的关注从文本内容转移到了与其相关的激进的艺术形式的关联上,为美国语言诗跨界研究提供了开放的探索思路。首先,在后现代信息体系建构的当下,以计算机技术、影像对话、多媒体技术等为代表的媒体社会资料改变了诗歌文本的形态,因此,针对诗歌意义的思考工具也应当随着时代发展的趋势进一步扩展。事实上,帕洛夫(Marjorie Perloff)较早捕捉到了这一点,在其《激进的策略:媒体时代的诗歌创作》一书中呈现了20 世纪末新诗学的特征,她结合众多美国语言派诗歌作品,剖析了艺术和大众传媒之间的关系,试图探究“在视频屏幕、计算机终端或广告媒体上到底发生了什么,以及诗歌或艺术话语如何面对这些强大的新环境”[26]。另一方面,美国语言诗人与音乐、绘画等其他艺术形式的合作十分密切,跨界出位是语言诗后现代诗学的重要组成部分,这为国内语言派诗歌的研究提供了一个未来的新方向。此外,在不同文化塑形下的中美语言诗人及其作品的比较研究大有可为,在观照二者共性与差异的过程无疑会带来中西文化的碰撞,引发关于更多跨文化研究与比较诗学研究的启示。最后,对于语言诗派诗人群像的勾勒,仍属于目前国内研究的短板,值得学界更多地关注。随着对美国语言派诗歌了解的不断深入,美国语言派诗歌定将以其独特的研究价值和具有代表性的语言派诗学在国内诗歌研究中大放异彩。

注释:

① “官方诗学文化”的指《纽约时报》《纽约书评》《纽约客》《美国诗歌评论》等老牌文学期刊所推崇的诗歌评判标准和文化取向。伯恩斯坦指出,虽然这些期刊支持的作品类型多样,强调体裁的丰富性,但他认为“官方诗学文化”维护“平淡无奇”和“循规蹈矩”的诗学,是对于先锋诗歌中对于历史和文化独特性书写的禁锢。具体请参见伯恩斯坦《诗歌的黑音》(Pitch of Poetry)中第三章回音诗学中接受《芝加哥周报》的采访时对于官方诗学文化的阐述。

② 张子清《美国语言诗特色与现状探析》一文中谈到的11 种语言诗的艺术手法有:创作拼贴画式、系列句式、粘结性散文、联系性诗行、内爆句法、新词创造法、分解抒情诗、自我创造的个人方言、视觉法、资料剪辑、离合机缘法。具体请参见原文。

③ 中美诗歌诗学协会(Chinese/ American Association for Poetry and Poetics,简称CAAP)是一个国际性诗歌的学术组织,该协会成立于2008 年,旨在促进中美诗歌的学术研究和诗歌交流。协会由玛乔瑞·帕洛夫(Marjorie Perloff)教授和聂珍钊教授担任会长,语言派诗人查尔斯·伯恩斯坦任副会长。该协会通过组织中美诗歌的国际学术会议、诗歌论坛、中美诗人朗诵会,推动中美诗人的交流和合作。