三亚老年旅居者地方融入过程与类型研究

段圣奎,张 丽,苏 勤

(1.淮阴师范学院历史文化旅游学院,江苏淮安 223000;2.江苏食品药品职业技术学院酒店学院,江苏淮安 223003;3.安徽师范大学地理与旅游学院,安徽芜湖 241000)

引言

我国已进入人口老龄化社会,养老成为重要的社会问题。伴随着社会经济的飞跃发展及人们生活水平的持续攀升,老年人的消费及养老观念发生着颠覆性的变化,新型养老方式不断涌现。旅居养老将旅游、居住与养老相结合,老年人在气候适宜、环境优美的地方停留一段时间,从而实现健康养老、快乐养老的目的。“移动中的逗留”及“旅行中的居住”是这一群体的显著特征。与一般旅游者不同,老年旅居者到异地居住较长时间,走向生活化。也不同于当地居民,他们“钟摆式”地往返于两地,休闲倾向显著。与一般流动人口相比,他们不依赖就业机会和当地经济结构,导致了非常有弹性的多元化流动形式,代表了对目的地不同程度的时间和财产责任。作为一种后现代自我表现和以舒适为导向的生活呈现,涉及多个空间的家、循环和季节性流动。旅居是人在时间与空间上的交叉变动,这种变动与常住地及旅居地密切相关,是典型的地理学人-地-时空交汇现象,引发出深刻复杂的人-地互动关系,呈现出旅行、消费和身份结合的复杂实践,作为旅游地理学研究的一个新现象,在当代流动性极强的社会语境中,已经成为被广泛研究的一种迁移形式。对于旅居者来说,面临着变化的环境和重新融入地方的需要。尤其老年人,因身体机能下降、活动空间压缩及情感的需求增强等因素,新环境中与地方之间的关联更能体现出复杂多元的意义,空间、地方与老龄化的关系应成为研究的重点。

地方是人类开展物质生活、社会互动和产生情感依恋的场所,伴随着地理学的文化和情感转向,地方及其所承载的文化与情感意义日渐受到国内外人文地理学者的关注,对地方感、地方依恋及地方认同等研究趋于系统和深入,而对地方融入涉及偏少。前述概念阐述人与地方的情感联结,凸显结果导向,目前对“如何进入地方”“如何与地方相适应”及“如何嵌入地方”等人地互动过程研究较少,而这属于地方融入研究的范畴。地方融入研究有助于探求流动性语境下的在地体验,运用历时性的动态思维,关注个体融入或难以融入地方的独特心理与行为表现,深刻揭示出人地互动的微观过程及内在规律,解析人与地方之间关系的具体变化脉络。对旅居地来说,大量外来人口涌入,把各地的生活习俗、文化元素带入,势必引发社会文化的碰撞与冲突。旅居者只有深入当地社会结构中,不再是城市的过客,与当地居民及地方建立深层次关联,对地方有着责任、义务和关爱,才能化解其与旅居地的社会矛盾。同时,只有实现旅居者在新环境中的深层嵌入与情感投入,获得积极的地方身心体验,才能更好地提升其生活质量及主观幸福感。因此,研究旅居者的地方融入问题,对于提高他们的旅居满意度及促进旅居地社会秩序,具有重要的现实意义。

1 理论基础与文献综述

1.1 地方与地方融入

地方是一个经验的媒介,在人类体验的物质和社会方面具有不可替代的中介价值,是行动、道德和意义的基础。作为自我感知价值的中心,个体的日常实践及社会关系建立、运转,都离不开地方元素的植入。Savage等认为,地方不应被视为一种具体事物,而是作为网络中的一个枢纽,表达与一个人生活、身份及情感相关的细节构成。地方研究除关注个体对特定地域的情感外,还应关注人与地方关系的持续性互动及过程,集中于特定环境中个体的在地思维、行动和经验特征,超越传统的人文主义视角,这一问题从来自实用主义的观点延伸出来。新的意义及认同在与地方的互动中不断被重塑,在地方经历的失败或成功中,弱化或强化了个体与新环境的关联。地方融入由Cutchin于1997年提出,是基于地方的地理性解释和实用主义哲学的概念工具,是关于人与环境之间连续性体验的哲学思辨观点,及对人的动态过程的经验主义理解。地方融入被解释为个体由于空间位置的转换和时间经历的过渡所产生的人与地方持续交互的发展过程及存在状态。Garrison 认为,地方融入不是一个简单的个人进入地方的问题,而是个体在新环境中的社会化生产与生活过程,是探究人与地方之间恰当的连接纽带。个体离开原来的地方和关系,发展了新环境下的自我意识与社会关系,进而嵌入为地方不可分割的一份子。Breines 界定地方融入为通过社会的、道德的和聪慧的行为建立和谐的局面。个体的社会化过程及人与地方关系中的新意义创造是地方融入的主要内涵,在流动的社会语境中重建人地之间的稳定连接。地方融入是从地方及地方感衍生出来的学术概念,它们都关注人地之间的互动关系及多元意义。人文主义范畴中的地方研究,尤其作为核心概念的地方感,是人与地方相互作用的产物,集中于主观性的个体研究,侧重于空间的意义、情感、记忆及态度,表现为丰富的地方经验构成,具有情感属性及结果性意义。从实用主义哲学的角度,行动作为人类经验的基础,将人定位在社会环境中,强调个体面临的问题处境,人与地方关系的动态性与未来导向受到了青睐,而人地联结的研究内容也使得地方感不可或缺。

1.2 地方融入与社会融入

社会融入研究源于20世纪早期的西方,在经典社会学研究中,社会融入是解读社会和谐与社会冲突的核心概念,学术界由最早对移民经济生活、文化交往的关注逐步转向对移民政治权利的强调,直至后来提出的“双向社会适应”,并逐渐发展出一个成熟的社会学理论——社会融入理论,主要有以Gordon 为代表的二维度模型、Junger-Tas 为代表的三维度模型和Entzinger 为代表的四维度模型。以往社会学、心理学及人类学等都对融入进行了频繁且深入的研究,但往往倾向关注人及其社会属性,忽视地方特性对人及其在融入地方过程中的复杂作用,而Tuan很早就指出了地方对人的心理及行为过程的重要意义。人地互动是一种地理现象,人的在地经历对个体及地方意义重大。地方是人们生活的感知世界,且由个体建构,探讨融入问题不能忽略了地方的存在。因此,有必要将社会融入的人-人视角转向地理学视角的人-地视角,解决人与地方关系中面临的诸多问题。同时从传统的社会学理论来看,社会融入更强调处于弱势地位的流动人口逐渐抛弃自己原有的文化传统和习惯,并在社会认知上去差异化,最终融入目的地主流社会。在高度分化的现代社会,流动人口类别与模式也存在多元化,各阶层、群体在社会、政治、经济、文化等方面差异显著,一方并不需要刻意去融入或挤进某个阶层,“更有权利或更具主导权的群体并不会让自己去适应他人”。作为社会经济地位较高的老年旅居者,在迁移模式及融入属性等方面不同于传统流动人口。因此,借鉴地方融入概念,关注旅居者在日常社会生活中的选择、认知、策略、观念变化及情感倾向等问题,强调微观层面地方特质及人与地方之间的多维关联,体现为对具有丰富内涵的新环境的嵌入过程。两个概念又具有一定交集性,如社会融入研究提供了流动人口在融入结构、评价、影响因素方面的鲜活案例,而地方融入将人与地方看作一个整体,社会性被借鉴在相关研究中。

1.3 地方融入困境过程

面临自身及环境双重变化的个体,地方的需求属性及表征意义被不断放大,人与地方关系的不平衡处于常态。地方融入被描述为一个进入新环境互动的螺旋状,而非一个线性的过程。人与地方关系的不确定变化将导致不融入,而问题情境也可能刺激创造性的想法和行动,维系及促进人与地方关系的发展。Cutchin于2001年提出了地方融入困境过程理论,即地方融入并非一蹴而就,通常要经历问题的地方、可能的行动及意义的创造3个阶段,而带来人地关系的强化或瓦解。人的身体、思想等与地方的关系发生改变,通常都会带来地方连续性的破裂、冲突,人与地方的关系处于问题状态,而潜在的地方感也面临威胁。对地方上的人来说,问题也许会造就一种以有意义方式融入和再融入地方的能力。旅居者在既适应又调整的在地实践与地方协商中(能动性),改变自身处境,同时又能对自身行动及面临的情境不断反思(反思性与交互性),使得裂痕和冲突得以修复和重塑,创造一个新的人与地方关系及地方意义。当然,随着时间的推移,新的问题还将浮现,地方融入过程处于循环往复的态势。成功的地方融入降低迁移的可能,而不成功则会带来意义和身份的侵蚀。Cutchin 进一步提出地方融入模型的首要步骤,即立足参与者的社会-文化-物理环境,重塑经验主义语境,这提供了一个鲜明的时间-空间结构,以协调人与地方的关系。Giddens 认为,掌控新环境的生活需要冒险,这意味着要面对开放的可能性。Mernar 指出旅居迁移,即从熟悉的住所过渡到不熟悉的结构化环境,是一种紧张的经历。个体进入陌生环境中,导致了生命历程及生活意义的不连续性,往往切断了个体与熟悉氛围的关联,带来了地方社会排斥的风险。具体表现在:迁入初期,地域变化带来的身体感知及心境变化;迁入后,居住及物质需求难以适应而产生的日常焦虑;在旅居地的社会关系网络延续及重建;在新环境中的情感寄托及心理调适等问题。迁移后的日常生活如同一个旅程,使得迁移者在平常的生活中继续不平常的旅行,他们在改善自我中克服迁移障碍,逐渐同地方实现新的平衡。

1.4 地方融入维度内容

Ziegler 和Schwanen 将旅居者的地方流动性视为克服生理、社会和情感分离及创造复杂意义的过程。Maria 从健康地理学角度提出老年人地方融入的3 个核心内容:转折、努力与协商,即老年人到了活动能力下降的转折点,被迫或计划迁移,新环境变化表现为一个由身体、社会和心理组成的认知及行为转换过程,从而增加日常生活及有意义活动中的参与,适应生活变化。Cutchin等探究老年群体的地方融入水平,预测变量包括地方评估、活动参与和地方依恋,以“家的实现”作为结果变量。而Cutchin对乡村医生的地方融入问题研究,明确将当地医疗社区及机构的满意度、进行社会互动的可能性、在地方实现抱负及对社区的归属等作为具体的衡量指标。李志鹏等运用扎根理论,将拉萨八廓街旅游劳工移民地方融入结构分为自然环境适应、生计融入、社会融入和情感融入4 个维度,将地方融入过程划分为自评、动机、实践和依恋等4个阶段。王馨等认为,丽江古城旅游移民地方融入包括适应自然环境、获取经济资源、发展社会关系、接纳地方文化和建立地方情感等5 个维度,并通过了实证检验。综合前述研究,对于地方融入内容,主要探讨了个体在新环境变化中生活、社会、文化及情感等方面的应对及调整。基于已有地方融入及社会融入理论,结合旅居者的休闲倾向,地方融入可具体化为4 个方面,即生活方式(环境感知、消费活动、休闲娱乐)、文化态度(语言学习、饮食接受、风俗习惯)、社会关系(邻里关系、社会交往、活动参与)和情感依恋(旅居情绪、归属感、身份认同)。本研究导入地方融入的概念,以人地互动过程为研究对象,通过对老年旅居者行为活动及情感心理进行历时性的研究,揭示不同时间段及重复往返背景下的地方融入实际状况及阶段性特征,厘清这一群体的地方融入规律,探究流动性语境下人与地方关系的动态变化。

2 案例地与数据来源

2.1 案例地

三亚市是中国著名的热带滨海城市,具有“东方夏威夷”的美誉,拥有温暖的冬季气候、优越的养生资源及特色的滨海景观。1999 年,全国第一列“夕阳红旅游专列”从北国的哈尔滨驶向南方的三亚,使这里成为全国最早发展旅居产业的地方。人们往往秋冬季节南迁,春夏季节北返,季节性地旅居生活,呈现出明显的“候鸟”特征。根据海南省政协调研报告,2017 年10 月1 日至2018 年4 月30 日,三亚接待“候鸟”人数达41 万人,已经达到当地户籍人口的70%,而其中老年人占大多数,三亚已成为“退休者旅居胜地”。作为国内季节性退休迁移的典型案例地,三亚具有重要的研究意义。

2.2 数据收集与分析

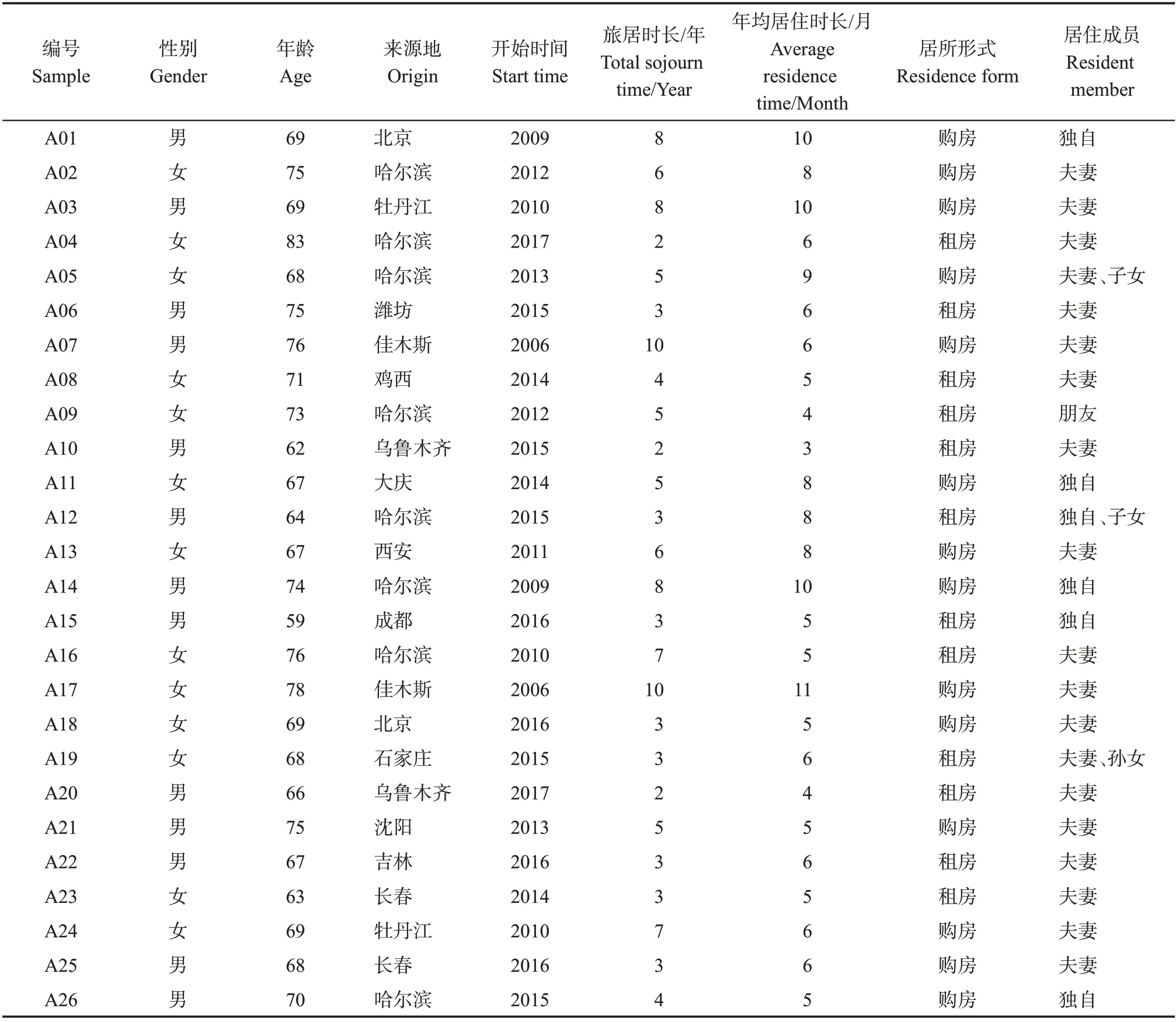

本研究以老年旅居者地方融入为研究内容,借助深度访谈与参与式观察等定性方法。研究者到受访者家中访问(一起做菜、吃饭、做家务等)、参与受访者活动,获取真实体验与感受,近距离掌握其旅居生活状况,建构访谈对象的生活世界。共进行3 次实地调研,总调研时间约1 个月。第一阶段为2018年12月23—31日,采用随机抽样方法,在海月广场、白鹭公园、儋州社区等旅居者聚集的地方开展调研,获取个体经历、迁移轨迹等基本信息。第二阶段为2019 年3 月30 日—4 月15 日和2019 年11月22日—11月30日,采取有目的的抽样方法,并在三亚市旅游和文化广电体育局和三亚异地养老老年人协会的支持下,结合历时性研究的需要,重点选择不同旅居时间及到访频率的旅居者,引导他们回忆旅居经历,在对其旅居过程纵向比较性研究的同时,又展开不同旅居时间访谈对象间的横向对比,访谈内容涉及日常生活、活动参与、态度观念、社会交往、情感依恋等及变化状况。共有26名旅居者接受深入访谈,并按照访谈顺序,将其编码为“A+访谈序号”,后续通过网络方式补充调研,最终整理获得访谈资料约6.3万字(表1)。

表1 访谈对象基本信息Tab.1 Basic information of interviewees

3 三亚老年旅居者地方融入过程

国内外学者将融入视为一个要素协同、渐进变化的动态过程,试图构建一个“移居-适应-融入”的分析性框架,这种具有递进特征的表述为后期结构性研究提供了基础的研究范式。Bohning总结融入过程时,提出过“发生-定居-生存-发展”逐次变化的4 阶段模型。Heckmann 将融入定义为一个长期的过程,体现出旅居者和接受地之间的互动,并将融入过程划分为结构融入、文化适应、互动融入和认同融入等4 个阶段。Penninx 和Garcesmascarenas 提出了一种对融入概念分类的方法,将融入定义为成为地方社会公认一部分的过程,并表明旅居者和接受地之间以不同的速度和水平进行的动态互动进程。周皓构建了一个包含“定居-经济融入-文化适应-社会适应-结构融入-身份认同”的融入阶段模型。本研究结合老年旅居者特性及人与地方关系的一般规律,立足于进入(居住)-旅居(行为)-融入(情感)的逻辑链条,提炼地方融入的基本路径,系统化呈现旅居者人与地方关系互动的微观过程图像。

3.1 流入阶段:旅游空间的消费实践,拉近人地之间的距离

Marjavaara 指出,偏休闲动机使老年旅居者首先开启了景观游牧的非惯常模式。在经过两地气候变化调节后,旅居者对三亚充满着激动、欣喜的心态,并转化为旅游空间的消费实践,表现为以居所为中心、景区为辐射圈的环线模式,享受近距离、充裕时间的游览便利。在这个阶段,他们尚未开始真正的生活模式,出游活动颇多,沉浸在三亚的优美环境中。“以前就来过三亚,跟团的,现在住这儿,更方便来啦,还有大东海、南山寺,三亚可玩的地方多啊,后来还坐高铁,去海南岛到处玩。”(A13)旅居者充满着对特色美食的向往,表现出对三亚作为度假地出现各地美食的喜爱。同时享用种类繁多的当地海鲜美食,酒店及餐厅是重要的消费场所。“刚来三亚时,发现这边海鲜、水果挺多的,以前都没见过的,也时常去餐厅吃点,有时也去第一市场(当地有名的海鲜市场)买点自己来做,来这边了,要换换样、尝尝鲜啊。”(A12)旅游休闲活动的切入,赋予他们熟悉新环境的契机,打消了处于异地空间的恐惧感,成为居住在三亚的过渡性阶段。旅居者接触三亚的特色民俗文化,如前往千古情景区,观赏舞台化的黎族文化风情表演,多持有猎奇追新的心态,以主体的角度去凝视、消费客体。总之,这时期的旅居者还是游客角色的延伸。

当旅居者寻求自由与舒适时,也渴望安全感,一个可以扎根自身的物质和情感的“重要土壤”。他们习惯于迁移到熟悉的人际关系中,通过亲友相邻的居住形式,进入原有社会关系塑造的“环境泡”中。“一个老熟人以前身体那么差,到三亚完全换了个人,我们单位的几个老哥们都来这边买房子了,大家都熟悉,一起约着家里打打牌、吃吃饭,有空还出去旅游下,多快活啊。”(A03)他们通过长距离的虚拟交流方式(如电话、微信、QQ等)实现原有社会关系的维系,借助发达便捷的通讯服务,与家保持着“象征性接近”。除商业性需求外,与当地居民的接触相对较少。虽然在三亚有住宅,但旅居者将其视为休闲度假的驿站,仍将原居住地看作正常生活的重心,对三亚多基于优美环境及旅游场所的景观依恋,这对其初始融入及认同作用较大。“能不喜欢这里吗,当时就觉得海天一色的,空气又那么好,到处是好吃的好玩的,到处都觉得新鲜啊,确实是适合旅游度假的好地方啊。”(A22)

3.2 适应阶段:营造熟悉的地方氛围,促成与家乡的流动性连接

旅居者面临迁移带来的环境变化及时间差异问题,如三亚气候过于炎热,且两地带来的昼夜时差容易使人产生疲惫感。伴随着旅居时间的延续及自我身体的调节,不适感逐渐消除,生活步入正轨。他们在家乡把大量时间花在孩子及家务上,过着忙碌而井然有序的生活,而季节性的流动干扰了日常活动。在三亚,尽管有更多的自由时间,但他们没有做好时间利用的充分准备,充满着流动性背景下的焦虑与不安。“觉得不习惯,在家里带孙子、做家务、洗衣服,挺忙的。(在三亚)刚开始挺新鲜的,但过了那个劲头后,就觉得空荡荡的,浑身不得劲,不知该干啥啦。”(A02)生活适应是个体融入地方的前提,如果突然无法维持原有生活模式时,就有融入失败、离开地方的可能。而在安定下来后,他们安排接近家乡的生活内容。“在三亚住那么久了,也很了解这边啦,尤其我们周围,就和家没区别,在家啥样,在这啥样,每天吃喝,饭后散散步,都是过日子呗。”(A06)温和的气候条件促使旅居者增加了户外活动,表现在跳广场舞、散步、下棋等与家乡无差异的活动上。虽然靠近海滩,但他们有意减少了前往频率,以避开挤满海滩的游客,在三亚的生活走向简单、平静,游离于旅游空间之外,逐步营造和融入平常化的舒适空间。许多人仍然受来源地的强烈影响,将家乡的习惯、风俗和饮食等带入三亚。他们会采取各种生活策略,将异地空间建构为熟悉的地方,如对居所进行专门装饰,或选用家乡的食物烹饪,促成与家乡的流动性连接。“这边的东西,开水煮的一样,太淡了,一点滋味都没有,喜欢家里的红肠、炖茄子、小鸡蘑菇,东北人嘛,经常都是自己做着吃。”(A05)旅居者对当地文化习俗接触甚少,甚至带有偏见及排斥情绪。他们多来自北方地区,与当地语系方言差别很大,导致交流上的障碍,且对三亚传统节日的认知度、参与度及认同度还很低。

旅居者尝试发展新的社交关系,但多以所属地域为纽带,建立起跨地域的“我者空间”。在每日休闲活动中,社区及公共场所变成了他们的熟悉空间,如同Bunnel等所说,群体间友谊变成了“生活空间的生产”,致力于拓展和维持来自家乡的邻里关系,营造出熟悉的地方氛围。“都是哈尔滨老乡,见面一说话就亲呢,几个人玩得好的,经常约着一起打麻将、聊天、遛弯,和在家那边也差不多,有啥事,大家都商量着来,在这里也不那么孤单了。”(A09)通过复制地理社会网络,老乡之间的友谊、共同居住和共同回忆在社会嵌入方面起了重要作用,使其更容易克服迁移中的困难。旅居者与当地社会关系还较弱,依托超市、菜市场和餐馆等商业场所的日常消费,与当地居民发生着短暂性联系。这个阶段以生活延续及日常适应为主,以社区为主的旅居空间及生活轨迹的固化,加上社交关系的初步拓展,他们建立起对社区及公共空间的依恋。

3.3 重构阶段:生成积极的旅居体验,新地方色彩日益显著

在日常生活的常规化节奏建立之后,面临居住环境及生活空间的变化,旅居者发展出比家乡更为活跃的活动形式,开启了全新的生活模式——多元化的户外运动、休闲主导的活动内容及异地环境的文化享受等。“不用带孙子了,我也解放了,一开始有点不得劲,后来我就跟着人家去学跳新疆舞,开心啊,以前在家里哪有工夫啊……来这边了,老年人也要过自己的日子啊。”(A02)旅居者更新和发展旧兴趣,同时参与对新奇爱好的追求,他们将这些经历描述为积极而幸福的新生活。如A21 专门购买了一辆山地自行车,每天骑行20 千米,锻炼身体的同时,饱览优美风景。旅居者积极的身体实践与生活方式,不仅改变了日常生活的空间性,从“旧”的生活方式中“挣脱”出来,实现了自主性生活,而且在新的日常实践与人地连接中,建构起对三亚的地方认同。“在这里过的是自己的时间啊,想睡睡觉可以,想出去玩玩可以,咋舒服咋来呗,还能做以前不能做的事,我们一个邻居老头,上次还开个摩托车,玩飙车呢。”(A01)伴随旅居活动走向日常化,他们逐步尝试,甚至接受当地的习俗。有些受访者听懂当地人带有方言味的普通话,即所谓的“海普”(海南普通话)。旅居者原有饮食口味渐渐发生改变,如接受当地清淡口味,并将其与自身健康联系起来。“你看这边人饮食习惯其实挺好的,像鱼虾清蒸什么的,不像我们油盐太多了,确实不健康,我们也跟着学,老年人嘛,清淡点好,水果海鲜也跟着多吃点。”(A05)旅居者习惯于食用三亚菜肴,如海南的粉、老盐水果水及椰子食物系列,切身感受到热带生活的魅力。他们深入当地居民生活区域内,观察、交流乃至学习,潜移默化中产生了迁移环境下变化的行为举动,如尝试砍打椰子、做椰子鸡等,举手投足间具有本地人的习气做派。他们在保留家乡文化底蕴的同时,积极重构迁入地生活习惯,具有明显的三亚色彩。

旅居者开始重新界定或发展新环境下与他人的关系,通过同辈社会网络的营造,重建起适合旅居者的社会氛围。在每日休闲活动中,促进了彼此的互动关系,沙滩、广场、社区等休闲性场所变成了特殊的体验场所,被赋予了新的交往空间的含义。旅居者根据自己的兴趣特长,加入文艺团体(如三亚爱乐乐团、老教授合唱团等),参与学习、排练、演出及比赛等活动,获得强烈的集体秩序感及归属感,在群体中建构新的身份认同。“一开始来这个小区(一山湖)挺孤单的,加入小区艺术团后,每周3天排练节目,玩得可开心了,还要准备每年的邻里节、春节、元宵节等表演,比在老家热闹,大家还一起约着出去玩。”(A18)他们与本地居民的日常接触机会增多,双方的社会网络在相互渗透,主要交集是群体休闲活动,为相互交流提供了短暂而难得的机会。三亚在旅居者心目中的地位日益提升,变成了新的“家”与“第二故乡”。

3.4 融入阶段:人生重心转移,建构起稳定的新人地关系

人与地方关系存在着结构和日常规律的事实,这有助于实现成功的地方融入。经过与当地环境的反复适应与调整,他们与新地方的关系发展定型,形成了日益稳定、规律化的生活方式,并将其定义为更有意义的“三亚式”生活。“来这边快6 年了,早对这边很熟悉了,每天上午在海边跳舞,然后去参加志愿者活动,下午艺术团还有排练,一天到晚,比老家还忙,充实呢,住得很有意义,感觉在这里才是真正的生活呢。”(A11)部分旅居者采取躲避三亚炎热气候的生活策略,如减少外出,或在凉爽的五指山市购置房产,开始了岛内迁移,形成立足海南岛的全年性居住模式。旅居者不认为自己是游客,而是东道主社区的一部分,对当地的环境、传统和人感到熟悉。他们接受当地的语言习惯与文化习俗,虽不能听懂真正的三亚话,但对于三亚普通话或海南普通话,可以作为正常的交流工具。“来三亚那么久了,也认识不少三亚人,除了特别土的三亚话,只能听懂一点点,对于海普(海南普通话),还是听得懂的,我甚至可以分辨出三亚普通话与东方(海南县级市)普通话的差别,还可以吧,现在听着觉得有点亲呢。”(A01)他们更深层次地接触当地民俗活动,参与、感受习俗的文化魅力及带来的节日氛围。“三月三节可热闹了,还邀请我们过去,可不是游客,我们也跟着表演节目,南北同台呢,是真跟着乐呵,也算我们的节日呢。”(A14)

旅居者可以接触到更多不同的群体类型,逐渐建立起多元、稳定且深入的本地化社会关系网络。他们通过微信圈、旅游、聚餐等方式,强化了彼此关系,交往从公共空间走向私密的家庭空间,基于趣缘和地缘聚合而成的共同体,促进在旅居地社会的融入。在三亚一些老旧社区里(如金鸡岭、月川社区),存在主客混居的状况,频繁的见面和交流可以将两者紧密联系,各方感知到的差异感在逐渐减少,信任度在增加,培育起共同的社区依恋与群体间友好感。同时也会在关键事件(如实质的互助行为)作用下,相互间建立起深层次的友谊关系。“我们住的社区,本地人挺多的,见面打个招呼,偶尔寒暄两句。上次生病,还好是隔壁人家帮着送到医院,以后就有点走动了,从老家回来一趟还会带点特产给他们,人家还送芒果给我。多跟他们接触后,你就会发现,当地人其实挺淳朴、善良的。”(A14)依托强大的社会关系网络,旅居者形成对三亚深层次的认同感和归属感,甚至将三亚视为人生的终点站。他们会积极向他人宣传三亚的地方魅力,反而对故乡产生明显的不适感。“这里(三亚)已经是家啦,那边(故乡)好像都不太顺眼了,不是刚来时那种只喜欢环境,现在真觉得这生活好,朋友也多,(自己)属于这里,年后准备回老家处理下事情,余生就在这交代啦。”(A03)

在不断的迁移居住过程中,旅居者经历着地理空间的切换,包含着生活环境、社会空间及文化场域的变迁,面临着陌生环境、境遇变化、物质需求、社交诉求及情感障碍等一系列问题情境。在积极的在地实践中,通过“流入-适应-重构-融入”的基本路径,带来生活、文化、社会及情感等层面的不断变化。旅居者与地方“联姻”,个体责任、对迁入地和迁出地的感知及依恋关系不断发生着此消彼长的变化。从逃离日常生活、到回归日常生活、再到“三亚式”生活方式的转变中,对地方不断接近。社会关系持续延伸,从维持原有社会关系到拓展社会关系,再到建构本地化的社会关系网络,使个体嵌入社会空间中。而在文化层面,伴随着从凝视、猎奇,到接触、欣赏,最后到接纳、融合,来源地文化与旅居目的地发生着碰撞、共存,乃至互融。而最终在情感层面上,从环境/景观依恋、社区/公共空间依恋,走向地域/城市依恋,个体生活及情感重心逐渐从来源地转向旅居地。这一过程中,对地方的接触趋于多元,空间认知不断强化、融入层次不断深入,带来身份认同的不断变迁,从旅游者、旅居者逐渐走向(新)三亚人。打破了以“根基”为基础的原有依赖关系,强化了流动性语境下生命“路径”的重要意义。对于旅居者而言,个体与三亚逐渐建立了超越物理环境的关系,三亚从“风景优美的异地空间”,经由“持续性的居住体验”,变成了“赋予特殊情感的地方”,即老年人“感受友情、活力和家的地方”。

4 三亚老年旅居者地方融入类型

地方融入过程更多反映的是一种相对理想的演化路径,现实中受主客观因素影响,发生路径的变异,处于较为复杂的存在状态,造成地方融入程度的差异化。生活、文化及社会方面内容可归为行为活动,情感表现为一种融入状态及结果。在地方融入过程中,行为和情感必不可少,且不可分割。参考邓定宪研究,根据行为倾向与情感倾向的强弱,及与来源地和旅居地的关系,将地方融入划分为“融入地方”“依赖地方”“留恋地方”“隔离地方”4种类型(图1)。

图1 老年旅居者地方融入类型Fig.1 Types of place integration of elderly sojourners

4.1 融入地方型

融入地方型属理想的融入频谱类型,在行为与情感层面都具有较强倾向,融入程度极高,但群体比例较小。从行为方面,活动类型多元化、活动范围较广,形成与三亚稳定的空间连接。他们拓展不同的社交渠道,尤其注重与当地居民的密切联系。立足融入社区,尝试当地的生活方式与饮食习惯,充分接触三亚的文化元素,把轻松惬意的旅游体验变成长期真实的生活方式,从而建立起类似当地居民的“扎根式”依恋。工作参与(志愿或兼职工作)是这一类型地方融入的重要体现。他们将参与当地事务描述为适应新环境的手段,反映了对三亚的高度投入(责任)。“来这里,不单单为度假或养生了,已经属于这里了,总得做点事啊,参加了协会的志愿者组织,也帮着为三亚做点事,还能多与人交流,包括一些当地人啊,自己挺充实、开心的……根就在这了。”(A17)从情感倾向来说,融入地方型旅居者不是简单的迁移,已经有了较长旅居甚至定居的打算,坚定地将自己视为三亚的一部分,切断与来源地的大部分联系,转移资本、财产、关系到三亚,创造了一个新的地方身份。

4.2 依赖地方型

依赖地方型旅居者将地方视为休闲驿站与养老乐园,在行为方面表现明显,源于对地方环境的功能性依赖,但归属感并不强,该类型人数最多。这些旅居者相对年轻,精神和身体状况良好。他们注重生活品质与养生保健,开展多元化户外活动,在积极的身体重建与休闲体验中,提高了生活质量和主观幸福感。他们热衷于进入相似群体的内部圈子,营造舒适而熟悉的旅居氛围,但不愿意真正进入旅居地社会中,与当地文化及当地居民的接触较为消极。对三亚的情感较为浅显,多基于优美环境的景观依恋及旅居者圈子的社交依恋。面临心理上仍然较为陌生的城市,虽然他们能够很好地适应、融入三亚的生活,但仍以“外地人”“访客”的身份自居,仅仅将三亚看作季节性的度假地,缺少深入而持续的地方依恋。“我们只是作为访客,三亚风景多好,到处是绿色,就像个大花园,我们在这里过得很享受,认识很多一样的朋友,但这里毕竟不是我的家乡,住得、玩得开心,谈不上多少感情吧。”(A22)旅居者融入并不意味着与当地的社会联系,而是居住在一个有象征性的飞地,消费视角上的地方性,卷入相似群体的社会网络,从而实现着一种移居性融入。

4.3 留恋地方型

留恋地方型旅居者对地方有较强的情感倾向,但又表现出较弱的行为倾向。在情感层面,三亚承载着大量的情感符号和生活记忆,他们总能够在地方寻找到自己的感情支撑。受限于一些身体状况,他们的活动能力及社交水平较低,活动局限于社区范围内,甚至较多时间停留在居所(公寓)内。对这些老年人而言,温暖舒适的异地环境赐予延续生命的福利,三亚不仅仅是健康的代名词,还意味着庄严肃穆的生命与关键的人生阶段,旅居者已经将自身与三亚紧紧相连,形成了对三亚的特殊情结。“确实喜欢这个地方,你看我这个身体,没有三亚,我就完了,就在这里终老了,骨灰也撒在这里……前几年身体好,到处跑,到处跟人玩,现在年龄大了,只能老老实实待着。”(A07)还有旅居者因家中变故的来源地因素,无奈地结束旅居生活。“我太喜欢三亚了,这边住得那么舒服,还那么多朋友,也是我的家呢,不大想回去了,但家里小孙子出点事,需要照顾,我自己身体也不太好了,孩子们催得紧,不回去不行哪。”(A09)对他们来说,长久的居住及接触的人与物都逐渐沉淀为情感与记忆,使得三亚成为人生历程的重要站点,是晚年生活挥之不去的印记。

4.4 隔离地方型

隔离地方型旅居者在行为和情感层面上都表现出较弱倾向,融入程度很低。他们的流动性更强,只是将自己视为优美环境中的“过客”。日常活动较为消极,以居所及社区为中心,上网、睡觉、看电视、散步等个体化活动居多。他们对拓展社会关系意愿不强,对陌生群体不够信任,持有明显戒备心,且容易与当地居民产生隔阂,很少参与集体性活动,处于边缘人状态。在短暂的新鲜感消失以后,涌现不适、孤单、沮丧乃至厌烦的感受,他们未能享受到三亚旅居带来的幸福感,反而流露出对故乡的思念之情及渴望回归的迫切心态。“不想交朋友,又不是在老家,活动嘛,就是散个步、看电视,没意思,千好万好不如家好,人离乡贱哪。”(A10)还有旅居者为照顾生病的配偶、工作的子女或孙子辈等,随迁到三亚,活动空间及形式明显受限,归乡意愿更为强烈。“老伴2014年突然中风了,就选择了三亚。其实我不太喜欢这里,没啥朋友,天还热,你看他离不开人照顾,我很少出去,生活就是围着他转,是无聊啊,准备等他情况稳定了,我们就回去。”(A08)对他们来说,三亚是个很陌生的地方,到处都是流动的陌生人、不同的生活方式,一直无法适应新的环境,严重陷入社会空间及精神空间的区隔中。

旅居者自身及与地方的关系一直“在路上”,地方融入各类型之间处于一种关联交织状态,进而可能发生不断的变化与转化。随着旅居时间延续及对旅居地的积极感知,个体与地方的情感会逐渐加强,依赖地方型向融入地方型、隔离地方型向留恋地方型转化。而伴随自身年龄增大或其他家庭变故,活动能力及行为倾向有所下降,导致依赖地方型向隔离地方型、融入地方型向留恋地方型变迁。外部环境要素也对各类型之间的转化产生重要影响,如三亚旅居人口增加、物质供应紧张,导致生活成本上升,加之感受到的社会排斥,导致旅居者居住意愿下降,甚至产生离开的想法,从依赖地方型演变为隔离地方型。

5 结论与讨论

本文基于Cutchin地方融入过程困境理论,以人为中心和时间为线索,刻画出老年旅居者融入新环境及人与地方关系调整的动态过程。依托生活方式、文化态度、社会关系及情感依恋等具体内容,系统分析了三亚老年旅居者“流入-适应-重构-融入”地方融入的基本路径。正如Benson 和O’Reilly 所说,对于旅居者而言,流动性和空间的变化被纳入他们的个人生命策略中,以规避劣势条件和提高生活经验。旅居者地方融入表现为一个环境刺激、个体感知、自我反思及主动参与的过程。旅游提供了与三亚的预先连接及新环境进入,他们采取能动性的空间策略,应对动态的不确定问题情境,促进生活、文化、社会、情感等来源地元素发生变迁与转化。与通过居住体验、休闲消费建立的物质关系相比,旅居者与地方的社会、情感联系发展滞后,但在频繁的到访及长时间居住中,也会经历缓慢的变化,新的人与地方关系逐渐深化。个体逐步嵌入旅居地社会空间中,他们处于身份认同的不断定位与变迁中,隐藏着个体、身份与地方不断协商的过程,并促使多元复杂意义的产生,达到人地和谐状态。季节性移居带来明显的地方融入分化,融入地方型是较为理想的地方融入类型,积极融入多元异质的新环境,实现对地方的深层次嵌入;依赖地方型关注旅居地的物质功能,建构积极的生活模式,而对地方的情感处于浅层次;留恋地方型活动能力弱,但产生对三亚明显的情感依附;隔离地方型表现为以自我为中心的隔离状态,仍保有对故乡的深厚情结。本文揭示了流动性语境下人与地方关系发展变化及多样呈现的复杂规律,充实并完善了地方及地方融入的理论体系,丰富了老年旅居者研究内容,回应了老年旅居者与地方融入研究在理论延伸及拓展上的内在需求。具体而言,文章得到如下启示。

(1)流动激发群体的能动性及生命自主性。作为生命历程中的新阶段,旅居养老涉及Simpson描述的“晚期自由时期”,一个围绕健康、独立而建立的经验性生活方式。旅居养老迁移实质上是旅居者从被动生命阶段,走向主动生命阶段、自主生命阶段的过程,异地旅居赋予极大的流动福利。对老年人来说,生活方式的迁移与积极的老龄化相一致,拒绝了依赖和衰退的刻板印象,强调人的独立性、参与性、健康和生活质量。研究指向更为复杂的一系列欲望、积极行为和对未来生活的期望,旅居者有共同的追求新生活的冒险精神,从传统的规范中解脱出来,有勇气投入陌生环境、开启崭新的旅居体验。

(2)异地旅居开启社会网络的重建。Massey指出,地方是由一系列在特定地点互动的社会关系构成,地方融入被看作为“个体与他人在某一地方所处环境中的联系”。迁移和退休的并发意味着双重破裂,为了平衡这种失去的社会关系,需要重新配置社会角色和日常活动,旅居者在异地环境的社会行为被描述为一种有意识的主动社交方式,代表了以一种高度灵活性和创造性的方法,应对生活转型所带来的压力。重建的社交网络带给他们熟悉的社区及地方氛围,可以帮助旅居者过渡到一个在旅居地的新生活,并大大刺激在当地社会生活的活跃程度。异地的社交网络营造起新的活动空间,构成良性的地方融入机制。

(3)在地实践赋予地方新的特殊意义。Otero认为,旅居地文化更适合那些不再正式进入劳动力市场的人,与传统的劳工迁移不同,后者从外围努力走向核心,而前者从核心分散到外围。三亚提供了一种文化,在那里“老龄化”更加容易,许多受访者将三亚称为“小渔村”,渔村的语言表达也意味着一种理想化的方式,提供一个疏远基于劳动关系的身份,这只有在外围地区存在,三亚因而被描绘为逃避和田园诗的地方,适合居住的理想家园。空间流动往往带来自由的前景,从过去的束缚环境中解放自己,三亚几乎成了一个“重生之地”,在新的地理和情感环境中重新开启第二人生,即在新的地方提供了一个人地连接机会。

(4)季节性迁移衍生两地互嵌的双重融入。新流动性范式下,旅居养老是复杂的生命历程体验,他们有意维持着一种“这里”“那里”的文化元素的混合,在对比感知、情感联结中,寻求着与新地方的恰当连接,这构成了旅居地的完整体验。这与Simmel的观点相符,旅居者代表了一个被熟悉和陌生的力量所包围的中间群体,既不属于家乡人,也不属于当地人。他们在两地生活中嵌入着相互的印记,有着对两地人、事、物的回忆与关注,在季节性移居模式中,开启着两地互融互通的生活结构,而不适应/适应、不习惯/习惯也在旅居者身上不断重复地展演着。旅居者很少拥有固定、清晰的身份定位,作为自我理解的新身份,总是出现迁移过程中遭遇和反思新境遇及不断对自我的动态调整。

老年旅居者地方融入不仅涉及对地方的感知、实践及态度,还与本地人对外来者的接纳与认同相关。研究过于关注个体的特征,仅从旅居者本身分析了个体的地方融入过程,而缺少本地居民及外来者的态度视角,也缺乏对外部环境(如政策举措、公共服务、城市建设等)的影响进行思考。未来应加入本地居民、外部环境对地方融入的影响研究,通过进一步综合性的对比分析,完善旅居者地方融入过程模型以及地方融入保持机制,推动旅居养老研究的不断深入。本文采用质性研究方法,数据采集依赖于访谈,且因年龄、精力及防范意识等原因,与部分旅居者交流不顺畅,也使得研究存在一定的不准确性。未来应加大样本量,结合多点民族志、生活史研究等方法,引入生命历程理论,侧重在社会变迁及个体经历背景下,通过详细探寻旅居者的流动轨迹,系统建构及呈现研究对象的生活世界及变化脉络。

感谢三亚异地养老老年人协会陈利民副理事长在调研过程中给予的帮助,地方融入类型部分受邓定宪研究启发较大,特致谢意。