玛湖凹陷北斜坡百口泉组碳酸盐胶结物形成机理及其地质意义

吕焕泽,邹妞妞,蔡宁宁,黄永志,宁诗坦,朱彪

(贵州大学a.资源与环境工程学院;b.喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室,贵阳 550025)

玛湖凹陷位于准噶尔盆地中央坳陷西北部,是盆地六大生烃凹陷之一,也是最有利的油气产区[1-3],近些年勘探发现了亿吨级规模的岩性油藏[4]。玛湖凹陷下三叠统百口泉组发育典型的砂砾岩储集层,前人对百口泉组的研究主要围绕储集层沉积模式[5-7]、物性特征[8-9]、成岩作用及孔隙演化特征[10-13]等方面,并取得了丰富的成果。研究区百口泉组砂砾岩储集层非均质性强,具有成分成熟度低和结构成熟度低的特点,物性整体以低孔低渗为主,孔隙结构复杂,制约储集层物性的因素主要为沉积环境和成岩作用[14-15]。碳酸盐胶结物是研究区百口泉组发育较广泛的一种自生矿物,对百口泉组储集层的非均质性有较大影响。碳酸盐胶结物被溶蚀产生的次生孔隙是百口泉组储集层的主要储集空间类型[16-17],为油气聚集提供了条件。本文基于前人研究,通过岩心观察、岩石薄片鉴定、碳酸盐胶结物碳氧同位素分析等手段,结合玛19 井储集层孔隙的定量表征,探讨了玛湖凹陷北斜坡百口泉组储集层物性及碳酸盐胶结物的形成机理。

1 区域地质概况

玛湖凹陷北斜坡三叠系从下往上依次为百口泉组(T1b)、克拉玛依组(T2k)以及白碱滩组(T3b),目的层百口泉组从下至上又可细分为百一段(T1b1)、百二段(T1b2)和百三段(T1b3),百口泉组与下伏二叠系呈不整合接触。研究区沉积物源主要为夏子街扇体[18],百口泉组主要为扇三角洲沉积[1,19],并呈现出扇三角洲平原—扇三角洲前缘—前扇三角洲的水进沉积特点。研究区百口泉组厚度为100~200 m,底部发育厚层泥岩和砂砾岩(图1),中部主要为灰绿色、灰色厚层块状砂砾岩,顶部以褐色泥岩夹灰色砂砾岩为主[8];玛19井百二段和百三段以砾岩、砂砾岩和泥岩为主,百二段至百三段颜色从灰绿色、灰色过渡到以褐色为主,岩性由砾岩—砂砾岩—粗砂岩—细砂岩逐渐变细,且以粗砂岩和细砾岩为主;砾石堆积紧密,分选性差,粒径为2~40 mm;储集空间以剩余粒间孔和次生孔隙为主,多见粒内溶孔,总体表现为低孔低渗的特点。

2 样品与实验

对准噶尔盆地玛湖凹陷北斜坡玛19 井百二段及百三段进行岩心观察及岩石薄片鉴定,共选取15 个样品,制作岩石薄片,在偏光显微镜下进行矿物学和岩石学分析,初步判断岩石的结构、成分、颗粒接触关系以及成岩序列,并进一步利用茜素红和铁氰化钾混合配制染色液,对岩石薄片进行染色,来区分不同类型的碳酸盐胶结物。方解石与染色液反应后呈桔红色,铁方解石呈紫红色或深红色,含铁方解石为紫红色,铁白云石为亮蓝色。在此基础上,进行碳酸盐胶结物碳氧同位素的测定。本次实验所使用的标样为NBS-18,其δ13CPDB和δ18OPDB分别为-5.01‰和-23.00‰,测定结果均以PDB标准给出,精度为±0.2‰。

3 结果与讨论

3.1 岩石学特征

观察玛湖凹陷北斜坡玛19 井样品发现,百二段和百三段主要为石英岩屑粗砂岩及石英岩屑细砾岩,石英含量为30%~35%,呈他形—半自形,磨圆较差,主要为次棱角状;长石含量为5%~10%,岩屑含量为50%~65%,主要为次棱角状;岩屑成分主要为变质石英、燧石(玉髓质燧石)等硅质岩屑,总体为次圆状,部分硅质岩屑中可见石英脉体,其成因可能与热液有关。砂岩主要为粗粒结构,少量为中粒结构,砾岩主要为细粒结构,部分为中粒结构,研究区砂砾岩主要呈颗粒支撑和孔隙式胶结。早期压实程度较高,接触关系主要为线接触及点—线接触,可见碎屑颗粒压裂现象及颗粒接触间的港湾状压溶线;碎屑颗粒分选性差,大小不一,粒序变化明显,体现了水动力作用的变化。

3.2 成岩作用特征

玛湖凹陷北斜坡岩石经历了复杂的成岩作用,颗粒之间基本呈线接触和点—线接触(图2a、图2b),可见碎屑颗粒接触处存在港湾状压溶线及碎屑颗粒的碎裂现象(图2b),均表明研究区早期经历了强烈的压实作用;百口泉组中胶结现象普遍存在,砂砾岩中以碳酸盐胶结物为主,并含有少量硅质胶结物,局部可见网状黏土矿物充填于粒间孔隙中(图2b);碎屑颗粒中可见溶蚀现象,产生的溶蚀孔隙被胶结物充填(图2c、图2d)。根据碳酸盐胶结物的赋存状态、成分及形成先后次序,可将碳酸盐胶结物分为3期。第Ⅰ期胶结物以方解石为主(图2e),主要呈泥晶状产出,该期胶结物从孔隙水中形成,碳酸盐溶解在常温常压下的孔隙水中,过饱和而析出,呈基底式胶结,表明胶结物形成于压实作用之前,增强了岩石的抗压强度。第Ⅱ期胶结物主要为铁方解石(图2f),该期胶结物的特点是呈分散状充填于孔隙之中,为孔隙式胶结,颗粒之间呈线接触,表明该期胶结物形成于压实作用之后。第Ⅲ期胶结物为铁白云石(图2g、图2h),铁白云石和沥青质充填于孔隙之中(图2i),表明该期胶结物形成于油气充注之后,为晚期胶结物。溶蚀作用后期,有机酸不断被消耗,导致水中CO2的分压增高,且伴随着深埋藏、高温、高压、缺氧等条件,游离的Mg2+、Ca2+、结合,生成铁方解石和铁白云石,其极易占据长石溶解产生的次生孔隙,因此,晚期的胶结物一般会对储集层物性造成负面影响。

3.3 碳氧同位素特征及成因分析

3.3.1 碳氧同位素测定结果

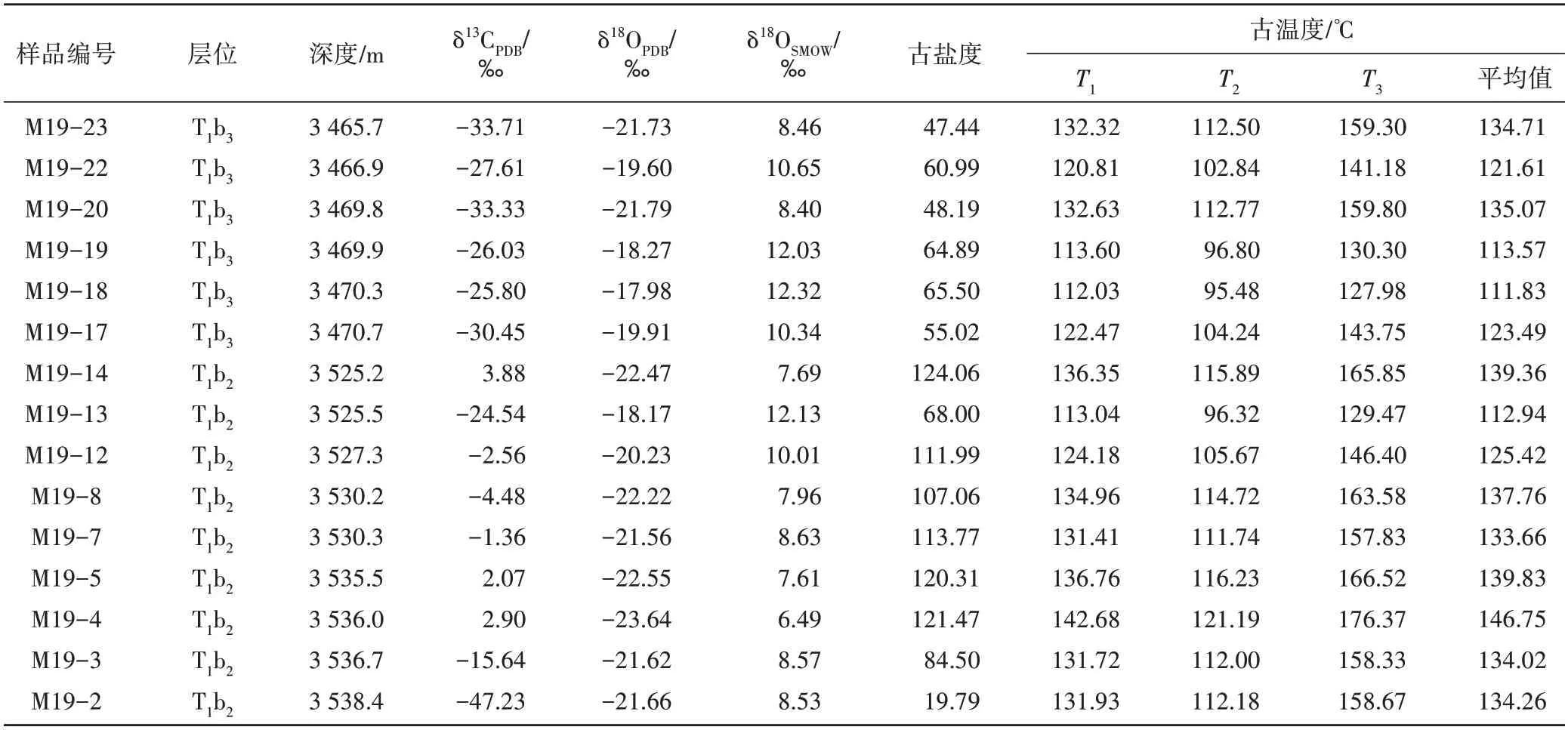

研究区15 个样品的碳氧同位素测定结果显示,δ13CPDB为-47.23‰~3.88‰,平均为-17.59‰,极差为51.11‰,变化范围大,部分样品δ13CPDB严重偏负,仅3个样品的δ13CPDB偏正;δ18OPDB为-23.64‰~-17.98‰,平均为-20.89‰,极差为5.66‰,变化范围较小,δ18OPDB总 体呈现严重偏负的特征(表1)。

表1 玛19井百口泉组碳酸盐胶结物碳氧同位素比值特征Table 1.Carbon and oxygen isotope ratios of carbonate cements of Baikouquan formation in Well Ma-19

3.3.2 古盐度、古温度及物质来源

氧同位素PDB标准与SMOW标准换算公式[20]:

据Keith 等[21]提出的区分海相石灰岩与淡水石灰岩的公式来论证碳氧同位素与古盐度之间的关系:

式中 Z——古盐度。

当古盐度大于120 时,为海相石灰岩;当古盐度为120 时,为未定型石灰岩;当古盐度小于120 时,为淡水石灰岩。研究区古盐度为19.79~124.06,平均为80.87(表1),研究区大部分样品古盐度小于120,表明百二段和百三段储集层大部分碳酸盐胶结物形成时主要受淡水淋滤影响,百二段3 个样品古盐度略微大于120,推测百二段储集层碳酸盐胶结物形成时可能受海水作用影响。

碳酸盐胶结物形成时的流体温度对δ18O 影响较大,沉积环境中流体温度的增高会导致δ18O 偏负,因此δ18O能较好地指示古温度的变化。本文通过以下3个公式分别计算流体古温度,再取平均作为碳酸盐胶结物形成时的古温度[22-24]:

式中T1——文献[22]中公式计算的碳酸盐胶结物形成时的流体古温度,℃;

T2——文献[23]中公式计算的碳酸盐胶结物形成时的流体古温度,℃;

T3——文献[24]中公式计算的碳酸盐胶结物形成时的流体古温度,℃;

δc——样品中碳酸盐胶结物的δ18OPDB,‰;

δω——碳酸盐胶结物形成时海水的δ18OSMOW,‰,本文为0。

据研究区15个样品碳氧同位素测定结果,计算得古温度为111.83~146.75 ℃(表1),平均为129.62 ℃,主要分布在130~140 ℃,说明研究区碳酸盐胶结物形成于较高温度的深埋藏地层。综上所述,研究区碳酸盐胶结物主要形成于低盐度、深埋藏的高温流体环境中(图3),为中成岩阶段A期。

据前人研究可知,不同碳酸盐胶结物的碳氧同位素比值可能指示不同的形成环境[26-28],海相碳酸盐岩的δ13C 一般分布在-2‰~2‰,湖相原生碳酸盐岩的δ13C 为-2‰~6‰,受大气淡水影响的碳酸盐岩的δ13C为-5‰~-1‰,有机质热解脱羧导致流体性质变化的δ13C 为-35‰~-4‰。前人研究表明,百口泉组沉积以后,玛湖凹陷共经历了3 期油气充注,分别处于晚三叠世末、早侏罗世以及早白垩世3 个时期[26,29-30],后2期的均一温度分别为70~90 ℃和100~120 ℃[29],研究区古温度高于第二期油气充注时的均一温度,部分样品古温度处于第三期油气充注的温度区间,可见碳酸盐胶结物形成于油气充注之后或与油气充注同时,在岩石手标本中可见油浸,岩石薄片中有沥青质,因此,有机质提供的碳是研究区碳酸盐胶结物碳来源的主要方式。百二段碳同位素比值分布复杂,可能是多种成因共同作用而成,因此判断碳酸盐胶结物的碳来源时要综合分析胶结物形成条件和反应机制[31]。通过δ18OPDB与δ13CPDB图版[32]分析碳酸盐胶结物的成因(图4),并划分出3 种成因碳酸盐:成岩碳酸盐,该类碳酸盐胶结物受沉积成岩作用影响;与生物气有关的碳酸盐,该类碳酸盐在形成时有生物气的参与,碳同位素比值偏正是其显著特点;与有机酸脱羧作用有关的碳酸盐。百二段部分样品属于与有机酸脱羧作用有关的碳酸盐,说明由有机质提供的碳是百二段碳酸盐胶结物碳的来源之一,而M19-2样品δ13CPDB为-47.23‰,呈现极度强烈的负偏移,天然气中甲烷的δ13CPDB为-47.83‰~-43.54‰[33],推断该样品碳酸盐胶结物中的碳可能是由甲烷氧化生成的CO2来提供;百二段3 个δ13CPDB偏正的样品属于与生物气有关的碳酸盐,但导致δ13CPDB偏正的原因并不仅是微生物成因,而可能是微生物成因、深部热液流体作用、湖相碳酸盐岩溶解作用等多种成因[28,31,34]。微生物活跃温度的最大临界值仅为70 ℃[31],远低于研究区的古温度,且没有属于成岩碳酸盐的样品,因此排除微生物成因和湖相碳酸盐岩的溶解作用造成的δ13CPDB偏正。研究区位于玛湖凹陷北斜坡,且与克百断裂带和乌夏断裂带毗邻,玛湖凹陷浅埋藏地层经历印支运动期—燕山运动期—喜马拉雅运动期构造运动,形成一系列逆断层[35],且致使深埋藏地层相继形成新的断裂,从深部至浅部地层得益于这些断裂形成的输导系统,为深部热液流体及油气提供了良好的运移通道,这些流体在运移过程中伴随流体-岩石反应,留下了作用痕迹。研究区碳酸盐胶结物的形成温度平均高达129.62 ℃,推测有深部热液流体通过输导系统到达目的层,导致δ13CPDB偏正。还有部分样品的δ13C 相对较重,处于大气淡水影响的碳酸盐范围内,说明百二段在沉积过程中可能受大气淡水淋滤作用的影响。综合来看,研究区的碳酸盐胶结物成因较为复杂,处于一个较为开放的沉积环境中,其碳氧同位素特征可能是由多种流体混合作用造成的结果。

研究区氧同位素比值多为负值,可能指示碳酸盐胶结物形成于温度较高的流体中,其形成可能与受断裂带控制的深部热液流体有关[28,34,36]。准噶尔盆地石炭系—二叠系方解石脉部分样品碳氧同位素比值偏负,其原因为受风城断裂控制,深部热液流体沿运移通道流动,且原油充注过程中伴随着热液流体[28]。本文样品取自深度大于3 400 m 的储集层,碳氧同位素与深度之间没有明显的相关性。研究区碳氧同位素主要受深部热液流体及油气流体混合作用影响(图5),且研究区毗邻克百断裂带及乌夏断裂带组成的巨大逆掩断裂带,受断裂带控制,深部热液流体通过运移通道到达百口泉组,并致使地层流体温度升高,进而发生流体-岩石反应,导致同位素交换,呈现出氧同位素比值偏负的特点。

4 地质意义

4.1 碳酸盐胶结物与储集层物性关系

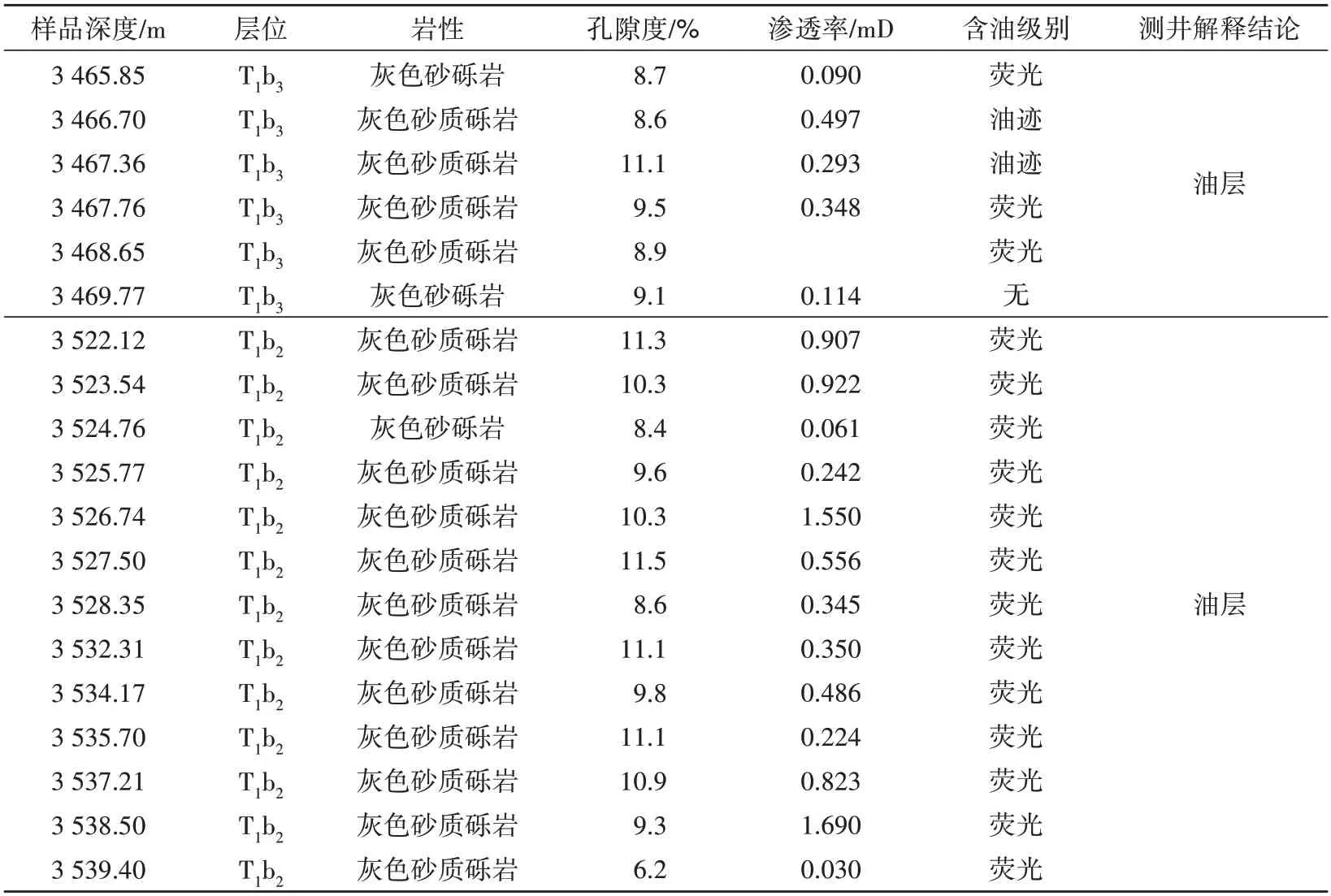

玛19 井百口泉组储集层物性较差,孔隙度为6.2%~11.5%,平均为9.7%,渗透率为0.030~1.690 mD,平均为0.530 mD,属于低孔低渗储集层(表2),储集层渗透率与孔隙度相关性差(图6),受成岩作用影响,孔隙结构复杂。百二段平均孔隙度为9.9%,百三段平均孔隙度为9.3%,从百三段至百二段,埋藏深度逐渐增大,平均孔隙度呈增大的趋势,可能受成岩作用的影响。百二段平均渗透率为0.630 mD,百三段平均渗透率为0.270 mD,随着埋深的增大,储集层平均渗透率略微增大,说明在成岩过程中发育有次生孔隙,推测次生孔隙的发育主要是由于油气的注入,成岩环境逐渐转变为酸性,碳酸盐胶结物与酸性流体介质发生反应并被溶蚀,从而产生了次生孔隙。综合分析认为,玛19 井百口泉组储集层非均质性较强,成岩作用是导致储集层非均质性强的重要因素。宏观角度来看,浅埋藏地层经历印支运动期—燕山运动期—喜马拉雅运动期构造运动,形成了可以沟通深部地层的断裂通道,深部热液流体、烃类流体等从深部运移到百口泉组,在百三段可见铁白云石与沥青质共存,推测该期碳酸盐胶结物是油气充注之后,在Fe2+富集的情况下形成[37],并充填于孔隙之中,从而造成百三段平均孔隙度偏低。微观层面而言,在深埋藏地层,偏碱性的孔隙水中析出泥晶状和连晶状方解石并充填于孔隙之中,一定程度上降低了压实作用带来的减孔效应;二叠系风城组和下乌尔禾组烃源岩演化形成的有机酸沿运移通道到达百口泉组,使成岩环境转变为酸性,碳酸盐胶结物、长石等被溶蚀形成次生孔隙,使储集层的渗透性提高;随着成岩阶段不断进行,烃类流体注入,游离的Fe2+、Mg2+与CO2-3结合生成铁白云石,进入致密胶结段,使储集层物性降低,从而限制了酸性流体的流动,难以形成次生孔隙。

表2 玛19井百口泉组物性和含油性Table 2.Physical properties and oil-bearing properties of Baikouquan formation in Well Ma-19

4.2 碳酸盐胶结物与储集层含油性关系

玛19井钻进时,油气显示活跃,且发现异常高压。玛19 井三叠系百口泉组含油储集层主要位于百二段和百三段,百口泉组取心3 筒共计22.93 m,获油迹级岩心1.54 m、荧光级岩心17.09 m,岩心油气显示率高达81%,测井解释为油层。综合判断百二段3 522.00—3 543.00 m 为油层,百三段3 486.00—3 492.00 m 和3 464.00—3 471.00 m 为油层(图7)。上文碳氧同位素分析认为,百二段和百三段的碳酸盐胶结物都形成于富烃类流体的环境下,且在烃类流体的影响下碳同位素比值严重偏负,与钻后分析结果基本一致。

5 结论

(1)准噶尔盆地玛湖凹陷北斜坡百口泉组主要为石英岩屑粗砂岩及石英岩屑细砾岩,碎屑颗粒主要呈点—线接触和线接触,可见岩石颗粒的碎裂现象,压实作用较强。研究区百口泉组存在3 个期次的碳酸盐胶结物,第Ⅰ期为泥晶方解石,第Ⅱ期为铁方解石,第Ⅲ期为铁白云石。

(2)玛湖凹陷北斜坡百口泉组碳酸盐胶结物的δ13CPDB为-47.23‰~3.88‰,平均为-17.59‰,碳同位素比值偏负主要是受有机质影响,部分碳同位素比值偏正可能是沿通道向上运移的深部热液流体导致;研究区δ18OPDB为-23.64‰~-17.98‰,平均为-20.89‰,氧同位素比值偏负可能与深埋藏的高温环境有关;古盐度为19.79~124.06,平均为80.87,碳酸盐胶结物的形成温度为111.83~146.75 ℃,平均为129.62 ℃,成岩阶段为中成岩阶段A 期,碳酸盐胶结物形成于低盐度高温的深埋藏环境中。

(3)玛湖凹陷北斜坡玛19 井百口泉组储集层孔隙度为6.2%~11.5%,平均为9.7%,渗透率为0.03~1.69 mD,平均为0.53 mD,属于低孔低渗储集层;百二段储集层物性整体较百三段好。其原因是碳酸盐胶结物被溶蚀导致次生孔隙发育,百三段铁白云石胶结物充填于孔隙之中,降低了储集层物性,因此,百二段储集层物性略好。