中国古代汉藏高层交往述行中的儒家文化传播研究

颜 亮 顾伟成 郭中华

(西藏大学 文学院,西藏 拉萨 850000)

“中国古代政治传播的根本目的与功用也是建立和维持王朝的统治,一个王朝的建立、维持其政治秩序以及统治最后崩塌的完整过程中始终存在政治传播活动,给我们提供了丰富的经验”[1]。而在古代的政治传播体系中,儒家文化作为中原王朝的意识形态基核和精神力量来源,与政治传播之间构建为一种相互依赖、相辅相成的关系,王朝中的政治传播活动不仅促进了文化的传承发展,成为“中华民族共同体”意识观念的重要构成,而且从中原-边疆、中原民族-边缘民族地理空间“座架”结构中,儒家“教化传播是中国古代政治传播的重要内容,它是维系政治统治、传承政治文化、整合社会的重要手段”[2]。

从中国古代汉藏两个民族的政治传播来看,具有以下特点:其一,地理空间上的西高东低及横断山脉,为藏族东向发展和中原文化西迁构筑了天然的自然环境“场域”。其二,自然地理空间中基于人为政治力构筑的驿道与驿站,作为物化形态存在的现实实存,是儒家文化在政治传播过程中的重要“媒介”。“这种媒介被一种地方栖居的新型逻辑所重新修正”[3],以结构化的形态铺设于汉藏空间,成为一种汉藏空间关系学下的动态化运行机制。正如麦奎尔所述,这种地理上的媒介存在具有地理空间上的普遍性、场所意识、交互性及融合性特征。这种地理上的媒介“意味着创造生产、循环、交换和消费的物质基础设施。同时,空间亦是一个传播的地理媒介”[4],驿道与布置于驿道周遭的驿站,作为汉藏儒家文化传播的媒介位置动因,在信息的收集与传播中发挥了更为重要的作用,这种作用构筑了传播上的物质/文化场景。其三,汉藏古代以显性状态地理空间、道路学、物化媒介(驿站)等构织的儒家文化传播场域,其隐性的持存条件是中国古代政治传播机制。汉藏古代政治传播机制一方面含纳了文化传播意义上的传播者、接受者、文化信息、显/隐媒介、效果、情境、动机等丰富的意涵要素;另一方面政治传播视域下的汉藏交往、交流、交融,在时空中展现为不同的特征与特点,这种由古代社会从高向低、以政治高层为主体的传播方式,“随着汉藏高层的频繁交往,汉藏之间的关系日渐密切,由此带动了汉藏政治、经济和文化等各个方面的交流。儒家伦理思想在这种交往中也慢慢地对吐蕃高层贵族到普通僧俗民众产生较为广泛的影响,促使吐蕃文明向与中原文明逐渐地交融在一起的方向发展”[5],为构筑中华民族文明体及铸牢中华民族共同体意识发挥了重要的作用。

一、媒介地理与建筑传播:汉藏道/站的生成与儒家思想的传输机制

自古到今,中国疆域的生成是一个人地关系共生,多民族基因文化协同发展的动态化情势。这一自然地理/文化共性基元的背景关系,因其客观持存的地理空间场域中的多元“物化”媒介,从而具有了传播学意义上的偏向性。藏民族世代繁衍生息的青藏高原其地势具有西高东低、北高南低的特点,这就为古代汉藏民族的文化交往、交流、交融提供了现实物质性的媒介生态环境。这种古代汉藏民族之间构建的传播环境既是人、媒介、社会、地理之间的互动关系,又是天地人一体化的传播延伸。时间/空间成为这一系统过程中的重要材质和景观,自唐代以降,汉藏两地间高层的政治交往伴随着文成公主入藏而愈加频繁,双方开始长达千余年多元立体的交往交融。

这种多元立体化显相为:其一,地理空间作为汉藏儒家文化传播语境中的假定物,“空间不仅是自然的、地理的,也是社会的和心理的。正如西美尔所言,几乎所有人都有一种空间感,表现为彼此之间的地理或者心理的距离。人们之间的相互作用,会被感到是空间的填充”[6],所以在某种意义上古代汉藏由中心到边缘空间是一个多维多义的构成,交融中的同频共振现象为两者政治、经济、文化、媒介、心理等多方位的现象综合,并在互动体验、传播、重构中不断发生互渗与传授变形,从而进一步分异连接为深层次的空间物质与意识、汉藏空间关系学、空间话语的传播与流动、物质与经验的交错空间、媒介与空间的互动博弈等复杂的构序布展。其二,驿道构建传播基元通道。从某种意义上讲,道路具有文化交流传播与社会权力控制的复杂属性。历史上的中原王朝为保持自身国家体系的正常运行,从中心到边缘、由简单到复杂构建出了四通八达的“道路学”意义上的“路道实存”,以便实现其重要的功能意义。汉藏驿道空间构建由内而外,年代学意义上发生久远,从“松赞干布时代,吐蕃在青藏高原的各个主要地区之间都设置过驿站,用以维持王室和派往各地的官员和军队的联络,说明那个时候就有驿道了”[5],而历史上吐蕃与唐朝的驿道相连,其中唐蕃古道从逻婆到长安全程5800余里,共经驿站20余处,而实际上唐蕃古道主干道路之下又延伸出复杂的网系化汉藏交流孔道。这些交通孔道的存在意涵多元,既代表着汉藏族际互动与族群关系之间构建起了丰富的交互式传播与关联,又代表着中华民族共同体因物化道路的多内涵交流而引发了观念域的共振、空间形态的文化表达及空间影响力互渗,而从深层次上带来了意识域的思想传播与民族认同,促进了汉藏共同体意识的传播。其三,作为建筑形态而持存的驿站是广布于汉藏交通中的传播节点。据甲骨文记载,驿站始于殷商时期,起初用于传递军事情报,西周广泛布置用于传递公文和官员往来,秦朝统一后,以咸阳为中心建立了通达全国的驿站及驿站的网系格局机制。从建筑学意义上看,驿站作为一个建筑群,其内部功能化的完整性与联动性必然带动整体驿道网络中所有驿站的功能性传播。驿站本身作为一种传播“媒介”,具有传播特征的双向性,即以建筑物为信息源的发散性传播和多元信息向建筑主体的回溯性传播,而且地理空间上的建筑媒介,既凝结了文化景观意义上特定人群的物质创造、信仰文化、哲学政治等多元内涵,又因其媒介传播性根植于特定地域“建筑媒介”,服从环境的制约,又传播指涉着对环境的超越和地理空间的跨动。因此,驿站和驿道不仅促进了各地间政治、文化、经济的交流,其道/站结构网系中的汉藏驿道与驿站的建立亦成为汉藏儒学文化传输的重要纽带。

汉藏之间媒介地理系统时间/空间中的道/站建设,从松赞干布时期到清朝,汉藏两族以其空间——媒介传播环境中的驿道与驿站、时间——媒介地理系统的变化与流动,展现出对儒家文化传播由简单到复杂、由单线到多线、由外在到内在全方位、立体化的文化矢量递增的情势。历史上,唐蕃古道分为从长安(今陕西西安)到鄯城(今青海西宁),再由鄯城到拉萨东西两段,其具体路线在《新唐书》等文献资料中有较为详细的记载。根据《唐会要》《通典》记载,作为中原王朝的唐帝国政治体制下的中央尚书省设立驾部司,统管全国驿站成为中央驿道、驿站管理中枢,其地方设立馆驿巡官,各州县设置管驿事以及由“富强之家主”担任驿长(唐肃宗后,改由政府任命),由此形成了政治制度中的地理媒介传播机制。根据《册府元龟》等文献记载,唐朝驿站无论建造于城内城外皆有驿田供应给养,还有税收系统上缴驿税分配各站,从而保证了交通网络系统的正常运行。宋朝建立之初就对驿道传播网络中的驿站进行了全方位的固化、更新与开拓,北宋建隆二年(961)五月设置了称为“递夫”或“铺兵”的专业驿卒。从建筑传播的角度讲,宋朝加快了全国驿道驿站建设的步伐,建立起由传播者、传播通道、传播续接系统化的制度机制,含纳军情日报、急递传送、凭信制度、人员管理、文书传递等。元朝建立后,随着西藏正式纳入中国版图成为中国不可分割的一部分,全国交通系统亟待完善,这些交通系统借用宋朝原有的物化传播实存基础,不断扩展、完善,最终修筑了四通八达的交通线,加强了中央对地方的控制。不仅生成元朝整体性中央集权与平行空间交互传播的网络体系,而且也构筑了汉藏之间多维互渗传播的重要构境式实存。《汉藏史集》记载忽必烈遣达失蛮于藏地十三万户侯地界修建驿站,“自萨迦以下,可视道路险易、村落贫富,选择适宜建立大小驿站之地,依照汉地设立驿站之例,立起驿站来”[7]。元朝中统年间,达失蛮由青海开始经朵堆(朵甘思)、乌斯藏直至萨迦,沿途考察人口、物产、道路情况,修复驿道,建立驿站,共设置了27个大驿站,由此不仅弥补了宋代延伸至藏地的驿道与驿站的缺失,而且正式构筑起汉藏政治、经济、文化全方位的物质传播系统。除此之外,无论汉地的驿道、驿站,还是直通藏地的交通驿站,其管理制度和人员配置都极其完备,据《汉藏史集》记载,为使“在蒙古施主与萨迦派的联系中,使吐蕃27个驿站保持安定,使得上师、本钦、蒙古、吐蕃的金字使者们来往路途平安,使吐蕃强悍百姓得享幸福”[7],专设管理藏区驿站工作的官员,以此协调汉藏两地的交往、交流。1276年(元至元十二年),因环境恶劣,条件艰苦,藏北卫地发生驿户逃亡事件。入藏查办官员对驿站进行改革,由军队分兵管理驿站事务以确保汉藏交通顺畅。明代基于元代已有的驿道、驿站配置分布,进一步强化、完善、构织出了交通路线关系,其与各种干线、支线、间道、便道连接,形成“多孔道”式的交互式传播格局。而“在明朝时,为了加强汉藏地区的联系,曾多次下令恢复和修建西藏通往内地的驿道和驿站”[5]:一则明朝在巩昌、凉州、甘肃沿路增设驿站;二则在“多封众建”制度下产生的藏区的阐化王、护教王、赞善王和国师等依据中央特令修复河州沿路驿站,并青藏驿道与川藏驿道;三则官方继续维护松潘驿道,“作驿舍邮亭,架桥立栈,白茂州,一道至松潘,一道至茂州以赴保宁”,“至是运道既通。松潘遂为重镇”[8]。由此,“松潘道”不仅是汉地茶叶输藏和汉藏贸易的重要商道,而且也是“羌、藏、汉等民族及其文化的一个交汇带,它在联系和沟通羌、藏、汉等民族的交往方面发挥着极其重要的作用”[9]。“继明朝之后,清王朝为了有效地管理藏族地区,承袭元明两朝的做法,对进藏驿道和驿站进行了整顿和设立”[5],所以清乾隆年间,汉藏两地驿道、驿站持续性完善,“清朝在西藏设立的驿传与内地一样种类繁多,有驿、站、台、塘、铺、腰塘、宿站、尖台等”[10],而且最终完成了三条重要驿道。根据清代所撰《卫藏通志》《西藏志》《西藏图考》等史料记载,其驿道主要包括康藏道、青藏道、滇藏道三条,“分别为:一、北京皇华驿经居庸关外经陕西、甘肃到四川、由川康道赴藏;二、由京师经直隶(河北)、河南、陕西、甘肃、青海入藏;三、北京、河南,而后绕道云南中甸入藏”[10]。在驿道、驿站的管理体制上,清朝中央制定实行了更为严格完善的双效管理体制,中央——由理藩院和兵部共同管理驿道驿站,地方——川藏驿站划归四川总督直接管理,西藏驿站由驻藏大臣直接管理,青海驿务属西宁办事大臣管理。乾隆年间,“全面主管西藏地方事务的最高行政长官颇罗鼐曾接管西至阿里、东至多康的驿站事务”[11]。

二、历时叙事与共时构境:政治传播视域下的横纵交织与儒家文化

“在人类政治文明的进程中,政治传播发挥着十分重要的作用。以‘民族国家’为基本政治共同体的不同政治文明中,有着不同形态的政治传播”[12],广义的政治传播即为历时时间“绵延”中古而有之的多元政治活动,政治传播亦伴随政治活动始终,并成为人之主体构境政治生态环境中不可或缺的一种运行机制。而狭义的政治传播构式意指“利用媒介达到某种政治目的”[12]并进行经济文化的交往、交流与融合的情势。这种情势往往以共时共现态势在不同朝代的横向空间截面上布展为差异性的传播“景象”,其中包括传播学意义上的上行显性空间(树形网络)/下行隐性空间(块茎拓殖)点、线、面、体的构境模式,政治构境传播动态中的“界域、解域、再结域的运动”[13],以及传播空间形态上的平滑空间、条纹空间、穿孔空间。而历史上的汉藏两族之间的儒家文化传播,在一定程度上依存于政治制度的传播。从政治传播角度看,“中国古代的政治传播制度主要有以下五种:信息中枢的决策制度、政治信息的传递渠道(包括媒介)制度、政治信息收集与反馈制度、政治秩序的信息监控与政治传播权利调节制度、政治文化传统的信息存续与维护制度。在这五种制度形态中,具有时空偏向的主要是偏向空间的政治信息的传递渠道制度,以及时间偏向的政治文化传统的信息存续与维护制度”[5]。正如加拿大学者英尼斯的媒介偏向性理论所述,利用政治制度构筑的驿道、驿站等物化空间媒介与当地的自然条件、地理环境有机结合,将汉藏两族在空间距离上联系起来,形成了“物化”的运行机制,“具有空间偏向性的媒介扩大了人们的交往范围,能够使贸易在更广阔地域中开展,国家的行政管理范围随之而延伸”[13],成为文化符码的传授与融合以及传播文明的媒介。

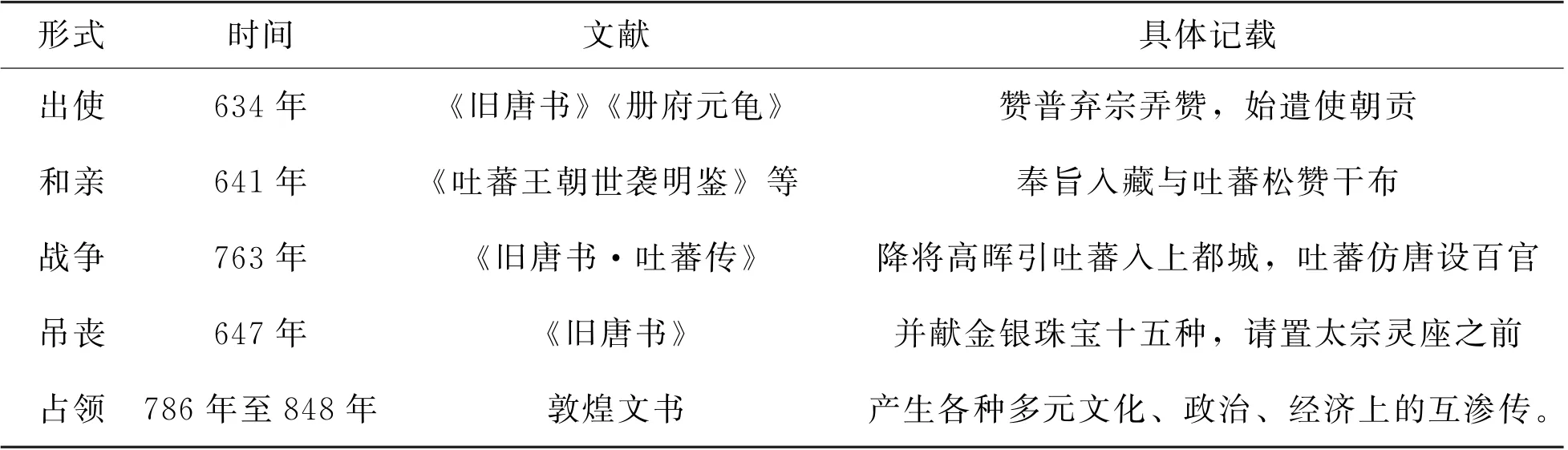

汉藏历史上的交往、交流、交融,从藏族文明的石器时期就已经有点状式的空间传播踪迹,两族互动至少可以追溯到4000多年前的黄帝时代,“黄帝子青阳降居江水,昌意降居若水,昌意娶蜀山氏女,生高阳。盖当此之时川蜀始人版图,故封皇子以守之。而禹生石纽,亦今四川之边境也。”[14]江水、若水即是岷江上游和雅砻江,两水都是今藏族地区。汉藏两地的官方正式交往如《汉藏史集》记载“唐太宗于阳木马年(甲午,634年)与吐蕃王互相聘问赠礼,这是汉藏之间最早建立联系”[7],亦是汉藏政治高层之间进行互动的开启。“随着汉藏高层的频繁交往,汉藏之间的关系日渐密切,由此带动了汉藏政治、经济和文化等各个方面的交流。儒家伦理思想在这种交往中也慢慢地对吐蕃高层贵族到普通僧俗民众产生较为广泛的影响,促使吐蕃文明向与中原文明逐渐地交融在一起的方向发展”[5]。唐朝作为政治传播源,其内部本身就形成了“内传播”态势的思想集聚:一则续接第一次中华文明大切割时代魏晋南北朝儒释道、多民族文化融合思想精华;二则在横向平滑空间中,唐朝继续进行儒释道的相互吸收、相互影响,进而丰富儒学内容,使儒释道在相互作用的场域下互融共生,并日益强化了儒学作为中原文化根基的基础;三则从传播接受者的角度来看,公元7世纪吐蕃王朝的建立,尤其松赞干布的雄才伟略和内外的生产力的发展,使其社会经济得到了较大提升,具备了接受者物质/意识域的传播接收基础,与此同时这一发展历程中政治、经济、文化三维欠缺性,使其需要向外吸收物质/精神持存;四则无论是起初作为传播者的唐朝、接受者的吐蕃,还是后来唐蕃之间的交互式传播,两者从传播体系上讲,彼此极力缝合了传播知识沟及开放全方位传授的空间端口:一方面,“唐王朝作为中原文明核心的这种强大地位,它的富庶,高度发达的文化以及所拥有的强大政治、军事实力,注定它必然要对与之相接而又竭力想打破地域限制,向周边发达文明汲取营养来发展自己的西藏吐蕃文明产生强大的影响和凝聚力”[15];另一方面,吐蕃在向内多元建设中十分注重向外吸收、借鉴周边地区特别是唐王朝文化,着重发展与唐王朝的睦邻友好关系,大力学习内地先进科学文化技术,尤其是中原“儒学的兴盛,则让吐蕃感受到了中原地区文化的博大深厚与极强的凝聚力,从而推动其主动向中原文明靠拢,最后融入到以儒家文化为核心的整个中华文明的大体系之中”[5]。唐蕃之间的政治传播方式主要布展如表1所示。

表1 唐蕃之间的政治传播方式

宋朝时期,在河西及陇右地区散居有大量吐蕃部族,由于其重要的地理位置与不容小觑的部落力量,便成为宋王朝在西北地区竭力争取的重要势力。这种复合型的政治经济传播在这一时期深化,展现出了新的传授发展态势:一则表征为“归顺”态势中的传播。1001年(北宋咸平四年),甘肃武威的六谷部首领潘罗接受宋朝归统,甘肃青海一带的角厮罗政权依附北宋,公元1038年(北宋宝元元年)宋仁宗加授角厮罗为保顺军节度使,兼邈川大首领,旋兼保顺、河西节度使,洮、凉两州刺史,这在一定意义上从政治层面上构筑了汉藏传播的主体座架,有利于两族信息的直接性传授。二则军事力强化了汉藏的传播构式,据《宋史》《宋稗类钞》《太平治迹统类》《甲申杂记》《续资治通鉴长编》(李焘)等文献记载宋朝时期汉蕃一军的混编现象十分普遍。三则,流官蕃官制的建立,即“宋朝时,所有的蕃官都是其所属部族的长官,同时也隶属于正州县的汉官管辖”[5]。除实际职务外,蕃官中还有很多荣誉虚衔,由此构成了政治传播中以个体传播为主的汉藏文化传授模式。1206年(南宋开禧二年)蒙古国建立,1253年(元宪宗三年)蒙古势力进入西藏结束了西藏地区的分散局面,并与西藏迅速建立起了密切的联系。这种紧密的联系在中原与西藏之间横向形成了多维、多元、横纵交织的传播结构。其一,1244年(南宋淳祐四年)、1247年(南宋淳祐七年),驻守凉州的阔端与萨迦派教主贡嘎坚赞进行了交互式的接触与洽谈,构成传播学意义上的“前传播”理解与构式,并通过贡嘎坚赞的影响力致信于藏地各分散势力,敦劝归降蒙古,从而构成了中心向边地、个体对群落的传授关系。其二,建立融合人际传播、政治传播等多元传播的源头机构,即总制院为管理宗教事务和西藏地区军事民政的中枢机构,亦为重要的政治传播机制源头,其与藏区横截面上所建立的十三万户形成统辖/分管关系,从而进一步构式成政治传播上的多孔传授空间。1253年(元宪宗三年),八思巴拜谒宗王忽必烈,被奉为上师,后忽必烈即位,被尊为国师,统领天下佛教徒。1264年(至元元年),领总制院事,兼统吐蕃地区军政事务,开始全面管理西藏。其三,政治力的传播在实践层面,不仅以人口普查的方式建构了藏区十三万户侯,其内部行政区域由中央政府设置、僧俗官员由中央封授,构成了中心-地方的传播强关系,而且在这种不断强化的传播模式下出现“上赏下贡”制度,以政治传播和人际传播双效驱动了中央政府与西藏地区政治、经济、文化更多元的联系。

首先,1368年(明洪武元年),明朝在南京建立,明朝较之前朝,在承续已有制度建设的同时,其政治传播意义上的高层构建、制度完善及传播方式持续性改进。明朝在西藏设立乌斯藏都指挥使司和朵甘卫都指挥使司两个指挥使司,又设有宣慰使司、招讨使司、万户府、千户所等机构,综理军民事务,其行政长官多由中央王朝任命的地方人员担任,实际为朝廷命官。其次,政治传播端口即“多封众建”制度的完善,其对象为上层喇嘛、土司、部落首领构成,由此构建的制度下,每个差异性个体都成为重要的中央与地方隶属以及交互式传播的重要“扭结”。最后,贡市羁縻,贡市从传播模式上讲具有纵向自上而下的传播结构,又具有时空意义上的横向互逆及稳定性,是一种含纳政治传播、经济传播、文化传播、宗教传播、人际传播、组织传播等复合型的现实域持存。正如武沐教授所言:“明代藏区朝贡贸易所发挥的作用已远远超出朝贡的范畴,是朝贡无法替代的,它大大推动了藏区经济的发展、社会稳定以及藏区与内地的文化交流”[16]。

“到了清初,也主要沿袭了元、明两朝对西藏地方的管理体制,直到由中央王朝册封达赖和班禅以及设立驻藏大臣后,这一状况才得以根本改变。驻藏大臣是清朝政府管理西藏的一项非常重要的措施。驻藏大臣制度不仅有效地保证了清王朝对西藏地区的管理,也对国防的巩固发挥了重大作用”[5],所以驻藏大臣在一定意义上构建了中央-西藏交往交流交融的态势,含纳了传播学多模态的物质传播、制度传播、人际传播等多维向构筑含义。现实界域中,驻藏大臣衙门的建立源自明末清初蒙古准噶尔部联合俄国进攻西藏,对抗中央政权事件。康熙皇帝于1690年(清康熙二十九年)、1696年(清康熙三十五年)、1697年(清康熙三十六年)三次御驾亲征准噶尔军队,意识到西藏需要中央直接进行管理的必要性,又逢准噶尔部联合青海蒙古和硕特部与西藏实际管理者拉藏汗争夺西藏控制权,于是清王朝遣侍郎赫寿去协管西藏事务。1710年(康熙四十九年)十二月,赫寿赴藏协助治理当地政务,并绘制西藏地图,这也意味着赫寿成了实际意义上的第一位驻藏大臣,即传播机构/制度建设的“前摄”。1724年(雍正二年),清政府平定青海和硕特部罗卜藏丹津叛乱,罗卜藏丹津投奔准噶尔部策妄阿拉布坦。雍正考虑其危害西南边陲的隐患性,于是重兵驻防,严设关卡,防止准噶尔侵犯西藏等地,留驻3000满汉官兵于拉萨、理塘、昌都、腾格里诺尔等处,由此构建出驻藏大臣现实界域中的中央机构。1726年(雍正四年),清政府议准设立驻藏大臣二人,次年正式派遣僧格、玛喇赴藏“负责办理前后藏一切事务,并在拉萨设立了管理机构”[5]。1729年(雍正七年)至1745年(乾隆十年)《清世宗实录》《清高宗实录》所载内容包括了驻藏大臣名称的正式使用、调换制度、换班之期、管辖事务等具体事宜。在驻藏大臣以及驻藏大臣衙门作为重要的中央对地方常设管理机构,履行行政事务管理的同时,驻藏人员及其机构又从传播学角度讲充当着重要的文化、经济传播角色。拉斯韦尔在其著作《传播在社会中的结构和功能》中认为,传播的功能具有以下几个特征“①监视环境;②使社会各部分在对环境做出反应时相互关联;③使社会遗产代代相传”[17]。驻藏大臣衙门作为清代汉藏之间重要的传播组织机构,其从传播学角度讲也发挥了重要的功能性传播作用。而且《西藏善后章程》中还明确了驻藏大臣拥有西藏地方军政重要事务的最终决定权,其管理权限已经犹如网系辐射西藏事务的方方面面,《理藩院则例》中所记载驻藏大臣“办理前后藏一切事务”“西藏诸处事务均隶驻藏大臣核办”[18],其中包括“驻藏大臣还有司法、督造西藏地方货币、监发粮饷、寺庙管理等一系列权力”[5]。

三、高层政治与道路媒介:双重运行机制中的儒家文化传播价值与意义

中国古代的政治传播中“政治是基础”“传播是着力点”“政治统摄传播”[19]相互之间的“关系”构筑了古代政治传播复杂的媒介生态环境以及横纵间的运行机制。历史上汉藏之间的政治传播具有以下特征:其一,在现实界域中构建起如同驿道驿站的传播实存空间,借用自然生态环境这些人为构建的空间与空间之间具有了链接关系以及结构布局,并且根据政治力的驱动而进行多元化的传授运行,展开具有空间偏向性的传播,从而有了进一步的交融与稳定、传输与接收。其二,自古到今,中国疆域的生成是一个人地关系共生,多民族基因文化协同发展的动态化情势。由此而知,自古以来汉藏共生协同关系中的政治传播就蕴含着时间偏向性,“形成一种稳定的状态,适合知识在时间上纵向传播,有利于集中化,这种媒介倚重时间,或者说具有时间偏向性。具有时间偏向性的媒介往往被赋予稳定、传统及等级理念,有助于维护等级森严的社会体制并树立权威”[20]。其三,汉藏政治传播在时空中双向运行构筑了既能传播物质化信息,又能传输内涵化信息的“场域”,并且这种“交往场所本身并不是场景定义的唯一来源。场景的通常内涵是经过长时间并通过社会传统发展起来的”[21]文化多元统摄性的传播偏向性。其四,汉藏古代儒家文化的传播以显性、隐性的方式贯穿汉藏两民族的交往交流交融的全过程,构素、构式、构境为具有功能性的存在,主要表现在:(1)儒家文化成为汉藏民族代际相传的文化共性基因,传播使文化成为连续的过程和共同文明的基始;(2)儒家文化为汉藏之间的政治、经济等立体全方位地传播交流提供了“共延”语境与时空地理“媒介”;(3)在区域共轴联动、族际相互融合以及中华民族共同体以及共同体意识构筑过程中,儒家文化的传播对汉藏文化乃至中华文化的变迁与整合具有促进作用。驿道与驿站作为中原-地方古代汉藏两地地理空间中重要的物质媒介,其不仅在静态空间中形成了线性横纵交织的交通传播孔道,而且每个平面点的驿站既与真实界的自然、人文链接、造塑成媒介生态,又自然/人为造塑成某个地区区域范围内的二级传播“源”,产生局部地区的传播共振。从动力学角度讲,驿道与驿站人之要素下的运行机制,使其不同的中原王朝通过经济、政治、文化等动因,进行着共性与差异的相互交往、交流与交融。驿道、驿站成为古代汉藏政治、经济、文化、军事、社会等全方位传播交流的“物质域”能指与所指。驿站建筑是构筑一个古代国家疆土实体空间可感知的外形符号与有形的物质性媒介,而驿道建设则是联结驿站建筑独立空间的重要方式与手段。通过驿道的开通链接,使得古代汉藏之间各种物理空间被联结起来,形成地理空间网络,也形成和拓展着中原王朝与地方的骨架和格局,塑造了“中心”与“边缘”的互动能指。从物质域的客观角度讲,吐蕃地处高原,地理生态险峻恶劣,本不利于汉藏之间的互联沟通,但是汉藏驿道、驿站的建设开通才真正开启了汉藏物质空间、虚拟空间、关联空间的互通有无。其物质空间保证了往来人员的衣食住行,并凝塑了虚拟精神域“成千上万的陌生人有一种彼此联系共同在场的印象,而这有助于构建‘想象的地理’”[22]、国家的地方感及共同体的认同,同时也构织出政治化的仪式与秩序,构成了传播效果上儒学风范、儒家形象的展现场域。从传播接受者角度看,不仅有儒家意识文化的浸染,而且很多儒家文化已经通过实践成为现实实存,其中最为集中的体现就是儒家文化影响下的建筑文化。根据《汉藏史集》记载,元朝藏地建筑体现儒家文化的风格愈发浓厚,受任宣政院并平定萨迦派内乱的桑哥,在平定整顿期间,“到了萨迦,修建了东甲穷章康,其门楼的样子采用汉地风格”[7]。从横向时空配置上看,“元朝实行的驿站制度使唐蕃古道的性质有了根本的改变,它从原来唐蕃两国的贸易和交往通道变为中国统一规范化管理的国内往来大道”[5],其中根据地理环境、人口分布建立的兵站、驿道与驿站,无形间建立起了庞杂的传播交流网系,这一网系“不仅为汉藏上层的交流打开了方便之门,也为汉藏民间在各个方面的相互交流提供了便利条件,有利于儒家伦理思想通过民间渠道在藏区传播”[5]。通过政治力完成的驿道、驿站建立,构建了“纵深拓展的‘三大进路’。进路一:持续聚焦高势能运转的政治宣传”[23]与政治信息传授,其中蕴含着物质与意识域的双重属性及其张力关系;进路二:微政治传播模式始终存在于古代汉藏的微观政治与微传播的镶嵌与耦合之中,形成了共同体认同的潜意识里;进路三:“政治传播由国家宏观政治向万象丛生的社会微观政治领域的延伸和拓展”[23],并且与古代汉藏之间的经济、文化等交叉混杂,展现为由中原向地方交互、多维向度传播的态势。儒家文化作为政治传播机制、内容、方式中重要的内容之一,其在汉藏古代传播过程的横纵结构中布展鲜明。从传授角度讲,“吐蕃王朝在政治、经济、文化、艺术等诸方面得以大量吸收汉文化的成果,并在吐蕃社会经济文化的基础上加以改造,使其吐蕃化”[5],其中主要包括对中原汉王朝国家制度的效仿,藏文古籍《智者喜宴》所记载的吐蕃的三十六制,即六种大法、六大决议、六种告身、六种标志、六种褒贬、六种勇饰,皆与中原王朝关联密切,表现出一种信息接收之后的融合异变情势。唐蕃时期,汉藏两族之间还通过互派学者进行儒家文化的传播与传承。一方面,吐蕃大量派遣学子前往长安学习,《汉藏史集》记载松赞干布要求前往中原学习的学子,以儒家礼仪赞誉为“颇知书”,吐蕃大臣仲琮即为少年求学长安学子,吐蕃宰相名悉猎亦深受儒学浸染,被授“吐蕃舍人”。以“入侍”之途进入长安的学子尤受唐朝优待,其代表人物如吐蕃禄东赞之子钦陵,曾以“侍子”身份在唐王朝学习,后期钦陵掌握吐蕃大权,成为重要的儒家文化传承者与传播者。另一方面,唐朝时期中原派往吐蕃的儒学之士颇多,这些饱读诗书、烂熟儒学的学者通过身体传播(言传身教)在吐蕃地区传播儒家文化,并在时间纵向聚合中连续不断,从而自上而下从达官贵族到民间百姓进行了显/隐式的儒学传播。宋朝儒学开始了进一步地融合他者思想,自身发生了异延变化,加之宋朝政治高层注重儒学建设,由此从传播源的视域来看,宋朝作为儒学的主要传播主体自上而下不断强化儒学思想与儒学知识的构建。而其传播方式,一则通过直接传播方式进行,即与已归顺的藏族部族,如六谷部、角厮罗,假以封官授爵、军事支持、汉化推行等方式进行儒家文化的“播撒”;另一则通过间接传播,即由于宋朝儒学对周边少数民族政权皆影响甚深,从而儒家文化通过身体传播、文本传播等多元形式,从他者少数民族传播到藏族族群,例如宋中原—西夏—吐蕃和以后宋中原—蒙古—吐蕃皆成为重要的儒学传播路径。

1271年(元至元八年),元世祖忽必烈在大蒙古国的基础上,建立了包括蒙古人、色目人、汉人、藏人等民族在内的空前大一统的元王朝。自此西藏正式纳入中国版图成为中国领土不可分离的一部分。这种大一统“共同体”的构成,生成了传播学空间意义上“共在性”传播场域,即中央与地方链接互动,横纵聚合的多元多维向物质/意识“在场”。作为儒家文化的接收、整合与再转换的传播源——元朝政治高层,实则由蒙古族贵族为主体,含纳了汉族地主阶级及其他少数民族上层,这种本身就“自在”进行文化持续性交往交流交融的传播政体,其在藏地的儒家文化主要通过扶植藏域空间萨迦一派,从而产生一对多辐射态势对十三万户侯的统摄结构。这一结构中,元朝传播主体既是儒家文化的吸收者,又是儒家文化的再传播者,在这种双重交互中,元世祖忽必烈在广泛吸收儒学基础上极力传播推广儒家文化。

与元代扶植一方以令万户侯的政策不同,明代中原与西藏的文化传播。一方面,通过“多封众建”在整个藏区空间建立多个传播点,由此通过点—线—面的传播模式进行全方位政治、经济、文化的传授,形成了规约性的朝贡等制度,促进了内地与西藏的交流;另一方面,明代进一步完善了中央管理西藏地区的相关机构,为了信息传播的顺畅,明朝在翰林院内设置“四夷馆”,选拔组织少数民族人才担任教习与翻译,从而为汉藏文化的进一步传播交流发挥了作用。制度与机构的双重建构带来了儒学更为深层次的传播:一则随着技术的发展,印刷传播儒家文化经典较之前朝更为便利,成本降低,从而加快了汉藏儒家经典文本的传播速率;另一则明代对儒学持续重视,儒学在思想内容上转向为理学形态,但其国家正统的座架功能未变,甚至还强化了这种被尊崇的思想意识形态就成为汉藏“意识域”链接的重要途径。

清朝作为封建王朝最后一个环节,在对元、明等历代中央王朝对西藏经略的基础上,创造性地提出设置“驻藏大臣”制度管理西藏,其较之于前任历代中央王朝对西藏的管理,无疑是一次长足的进步,实现了中央政府对西藏事务的绝对管辖,极大地强化了中央政府在西藏的领导力。政治高层组织之间的传播,更因为驻藏大臣的持续入藏,所实施的治民之策,自身言行的身体传播,使得儒家文化在西藏得到了前所未有的传播与交融。第一,从以驻藏大臣为核心的传播主体看,自小深受儒家文化浸染的各届驻藏大臣,其入藏履职的基本使命就蕴含了“教以诚敬,示以忠信”的儒家经世之志。第二,驻藏大臣以儒家仁治思想进行多元化的治理与安抚,其中包括驻藏大臣和林赴任西藏途中,逢见天花肆虐之象,以仁义之心安置灾民,捐送食物与药品,救治百姓。儒家仁爱利民思想的传播还体现在松筠、和宁任职驻藏大臣时期,面对廓尔喀两地侵略战事之后的衰败景象,励精图治、各方奔走、抚恤灾民。张荫棠任职期间,不仅临危查办驻藏官员有否丧权辱国行为,查办贪官污吏、整顿吏治,而且还极力兴办教育,其1907年(清光绪三十三年)以儒家思想编写的《训俗浅言》《藏俗改良》,皆有利于西藏地区人民的生产生活及移风易俗情况。第三,以儒学“德业不朽”之重任,在西藏地区不遗余力地弘扬传播儒家德业不朽思想,使之在西藏地区产生深远影响,其中包括儒家学说中“天下定于一”的大一统思想。由于西藏在清朝时期内乱不止、政局动荡,驻藏大臣在每次内乱中惯以儒学精神极力解决冲突,甚至杀身成仁,传播出儒学典范之形。《清高宗实录》记载珠尔默特那木札勒仇视清廷,企图祸乱藏地,于是驻藏大臣傅清、拉布敦诛杀其贼,与叛乱者拼杀,最终殉国。乾隆皇帝亲撰《双忠词诗》碑文,赞其忠勇,并应西藏僧俗要求在驻藏大臣衙门修建双忠祠,表达对其的崇仰之情。第四,传播杀身成仁之志。清朝时期,外国势力觊觎西藏,屡次来犯,西藏先后遭受尼泊尔、印度、英国等侵略势力侵占。乾隆时期,廓尔喀先后两次入侵西藏,乾隆帝派两广总督福康安、海兰察等领兵入藏增援,在西藏人民的配合下,终于击败廓尔喀侵略者,使之向清王朝称臣纳贡。1841年(清道光二十一年),驻藏大臣孟保亲自指挥反击拉达克侵略战争。1888年(清光绪十四年),驻藏大臣文硕与藏族人民共同抗英。驻藏大臣张荫棠在英俄威胁签订损害中国主权《拉萨条约》的情况下,坚决维护国家主权,严词厉色、果断拒绝帝国主义的无理要求,使帝国主义在事实面前确认了中国对西藏的主权。

四、结论

“媒体(Media),又称媒介,是指承载或传递信息的载体。媒体的定义具有两层含义:其一,媒体是承载信息的物体,也可以理解为人类用于获取信息或传递信息的工具或技术方法……其二,媒体指信息的表示形式或传播形式。”[24]在中华民族共同体形成的过程中,古代汉藏儒家文化亦以实物/形式媒介进行了多元、立体式的交往交流交融。

其一,从空间传播视角看,驿道与驿站作为地理空间上构筑的媒介,在传播儒家文化方面,既具有传播媒介的基础特性,即“媒介有三个基本的物理属性:传播符号、传播载体和传播方式。它们是媒介自身固有的物质特性,是媒介得以进行传播活动的物质基础。任何信息都必须通过一定的符号来表示,信息符号又需要用物质载体来承载和传递,而承载和传递信息符号的媒介技术的不同,形成了不同的传播方式”[25]。又由于地理/空间与媒介/传播两元关系,伴随古代技术的发展,日趋融合,显现出“位置媒介”形态,由部分位置媒介和整体循环构建的传输媒介,“一方面,位置决定信息;另一方面,这种信息反过来影响人们对于位置的感知”[24],这种感知就包括具身性的文化接受与思维认同,从而整合生成汉藏主体之间儒家文化持续循环的互融与延异。其二,从时间传播视角看,汉藏历史上的交往交流交融,从藏族文明的石器时期就已经有点状式的空间传播踪迹。唐蕃打开了中华文明共同体中汉藏政治高层交流的局面,属于传播源一方的唐朝中原文化纵横吸收丰富儒家文化,筑牢文明根基,而处于传播接收方的吐蕃因其物质域/意识域双重的需求展开倾向中原文化的东向拓展与广泛接触。宋朝与吐蕃之间相互依存,归顺态势、流官蕃官制、军事力传播皆成为汉藏儒家文化附着传播的主要形式,并构成了吐蕃各部族儒学传播的前传播、传播机构、实践传播等多元传授形态。其三,中国古代的政治传播中“政治是基础”“传播是着力点”“政治统摄传播”[20]相互之间的“关系”构筑了古代政治传播复杂的媒介生态环境以及横纵间的运行机制。空间媒介与时间述行双重效应下,汉藏之间儒家文化传播的传播类型、传播方式、传播内容不断递增完善,最终通过历朝历代的推波助澜,以及与政治、经济、文化的横向聚集传输,使儒家文化在汉藏两族物质域、意识域构筑为共性认知与心理认同,为铸牢中华民族共同体意识发挥了重要作用。