共享决策护理模式在下肢淋巴水肿患者综合消肿治疗维持期中的应用效果观察

龚文静,吕丽丽,王御震

(上海市中西医结合医院脉管病科,上海,200082)

淋巴水肿是指淋巴循环障碍引起的淋巴液在组织间隙滞留所引起的包括组织水肿、慢性炎症和组织纤维化等一系列的病理改变[1]。淋巴水肿大约影响全球2 亿人,下肢淋巴水肿较上肢多见[2]。淋巴水肿一旦发生,则呈进行性加重,短时间内可使肢体迅速增粗,皮肤增厚、发硬,纤维化明显,进而产生象皮肿病变,严重者甚至导致肢体残疾[3]。伴随着淋巴水肿的进展会频繁发生淋巴管和周围组织的炎症,又称丹毒和蜂窝织炎,而每一次丹毒和蜂窝织炎的发生又反向加重了淋巴管的损伤,由此形成恶性循环。给患者的身心和生活质量带来极大伤害。

共享决策是一种新型的以患者为中心的医疗决策模式,是将患者纳入医疗照护团队,鼓励患者参与权衡治疗方案的利弊,依据医务人员的专业知识、循证医疗的科学证据并充分尊重患者的诊疗意愿、价值观和社会及家庭背景,在医患双方充分讨论的前提下,做出优质照护的医疗决策[4]。本研究旨在探讨共享决策护理模式在下肢淋巴水肿患者CDT 治疗维持期的干预效果及对患者自我管理能力的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020 年1 月—12 月医院收治的下肢淋巴水肿患者为研究对象,通过筛选和问卷调查。纳入标准:①符合下肢淋巴水肿诊断标准且患肢为单侧肢体;②无心、脑、肾、肝等重要脏器功能衰竭及凝血功能异常;③患者一般情况良好,可以耐受并配合保守治疗或介入手术;④交流无障碍。排除标准:①合并严重心脑血管、造血系统和肝肾等疾病;②任何种类的急性感染;③下肢深静脉血栓形成(DVT);④ABI≤0.8的患者;⑤恶性病变。

最终纳入27 例下肢淋巴水肿患者为研究对象。患者及家属均知情同意,积极配合本次研究。根据患者入院时间顺序单双号分组:单号14 例纳入对照组,男8 例,女6 例,平均年龄为(57.29±8.70)岁;双号13 例纳入观察组,男4 例,女9 例,平均年龄(58.31±13.82)岁。两组患者年龄、BMI、淋巴水肿分期等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 下肢淋巴水肿CDT治疗

对照组由淋巴水肿治疗师实施下肢淋巴水肿CDT 治疗,10 d 为1 个疗程,连续2 个疗程。住院期间落实患者自我识别淋巴水肿的症状、体征和基本的常规护理措施。出院前对患者进行CDT治疗维持期的皮肤护理、淋巴引流和压力梯度袜使用及功能锻炼的指导。

1.2.2 共享决策护理模式

观察组实在对照组常规护理的基础上,采用共享决策护理模式进行干预,实施共享决策5 步骤干预过程至出院后3个月。

1.2.2.1 建立共享决策小组:组建由1名脉管病科医生、1 名国际淋巴水肿治疗师、1 名康复师、1 名心理咨询师为主的共享决策小组。医生负责把控患者的诊疗方案,淋巴水肿治疗师负责落实CDT治疗、各项常规护理措施的落实以及疾病相关专业知识的宣教,康复师进行相关数据评定以及根据病情进程制定相应康复计划,心理咨询师为患者进行心理疏导或干预。

1.2.2.2 阐明共享决策的内容及意义:小组成员与患者及家属通过面对面或远程沟通的方式建立协作基础,详细介绍共享决策的流程、各成员的职责及实施的注意事项,尤其是需要患者和家属参与的步骤及提供的信息,确保患者及家属准确理解个人观点的重要性,明晰共享决策的内涵及价值。

1.2.2.3 探索决策方案:主动与患者交流沟通,询问患者职业、生活习惯、个人偏好、家庭情况、发病经过、过去史及疾病关注点,并根据肢体周径的测量、皮肤外观检查和影像科辅助检查结果,制定具有针对性的治疗方案。列出备选诊疗清单,主要内容包括CDT 治疗的注意事项,弹力绷带的正确使用,常见并发症、预计疗效及相关费用、注意事项等。

1.2.2.4 明确决策需求:医务人员在中立的角度,先采用播放视频、PPT 授课及发放健康手册等形式,以通俗易懂的语言向患者及家属解释所有治疗方案的风险及利弊;鼓励引导患者及家属自主选择最有利于自己利益的诊疗方案,形成一致的治疗方案和护理计划。

1.2.2.5 推进决策进程:在实施决策的过程中,要耐心解答患者及家属的疑问,准确理解患者的表达和情感,给予患者充分的精神支持,同时监测决策的进程和效果,并根据患者病情的变化动态调整决策的内容,保证诊疗方案的顺利实施。

1.3 观察指标

分别在出院时、出院后1 个月和3 个月,对患者进行自我管理行为量表和护理满意度量表的测评。①自我管理行为:采用自我管理行为量表[5]评价,该量表共有用药管理、饮食管理、休息与工作管理、情绪管理、运动管理和病情监测6 个维度,33 个条目。 各条目采用5 级评分法,得分最低33分,最高165分,得分越高表明自我管理能力越高。②护理满:采用纽卡斯尔护理满意度量表(NSNS)[6]评定患者的护理满意度。NSNS评分<67 分为不满意,67~85 分为一般满意,>85 分为非常满意。

1.4 统计学方法

2 结果

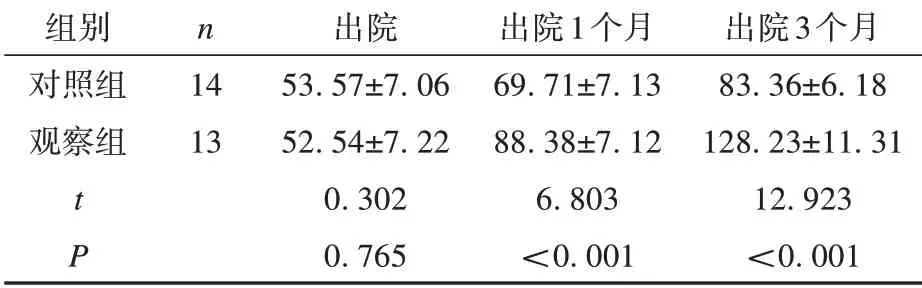

2.1 自我管理行为

出院时,两组自我管理行为量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),出院1 个月和出院3个月后,两组自我管理行为量表评分均较出院时升高,且观察组得分优于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 患者自我管理行为测评结果(±s) 分

表1 患者自我管理行为测评结果(±s) 分

组别对照组观察组n 14 13 t P出院53.57±7.06 52.54±7.22 0.302 0.765出院1个月69.71±7.13 88.38±7.12 6.803<0.001出院3个月83.36±6.18 128.23±11.31 12.923<0.001

2.2 满意度评价

出院时,NSNS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),出院1 个月和出院3 个月后,两组NSNS评分均较出院时升高,且观察组NSNS评分优于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 护理满意度测评结果(±s) 分

表2 护理满意度测评结果(±s) 分

组别对照组观察组n 14 13 t P出院69.71±1.98 70.00±3.39 0.274 0.786出院1个月76.86±5.32 87.00±2.00 6.454<0.001出院3个月77.93±5.08 90.23±2.31 7.988<0.001

3 讨论

3.1 共享决策护理

共享决策是一种以患者需求为中心的新型的医疗决策模式,在提高患者满意度、促进患者治疗依从性等方面都发挥着重要的作用[7-8]。医务人员充分尊重患者的自主权,最大化地将影响治疗效果的各种因素告知患者及家属,强调了医疗信息的充分共享,满足了患者对于疾病和康复知识的需求[9]。通过医患双方的互动交流与沟通反馈,通过让患者参与到医疗决策中,使患者拥有更多的话语权和选择权,激发了患者掌控健康的潜能,最终促进了健康行为的规范和健康相关生活质量的提高。

3.2 淋巴水肿及其治疗

淋巴水肿是一种慢性病,进展隐匿且缓慢,若治疗护理及时,症状能得到相应的缓解,但目前尚无明确的治愈方案。淋巴循环障碍带来的病理改变,导致患肢肿胀增粗,不断加重的组织纤维化和脂肪沉积,会导致肢体畸形甚至可致残。疾病知识缺乏、形象的改变和日常生活能力的减弱,加重了患者对疾病的困扰,增加其负性体验,导致患者普遍存在不同程度的焦虑、抑郁心理,不想再增加家庭负担而选择消极应对。维持期主要目标是维持前阶段治疗成果,避免症状复发,须持续数年甚至终生,患者的坚持至关重要,治疗师的指导也很关键。CDT 维持期护理包括皮肤护理、淋巴引流、压力治疗和功能锻炼等,这使得医护人员以及患者面临诸多的决策点,譬如淋巴引流的手法、压力袜抑或压力绷带的选择、运动时间的分配,康复锻炼的方式等。因此,淋巴水肿患者中实施共享决策是可行的。

3.3 淋巴水肿CDT治疗维持期的护理

根据美国肿瘤和淋巴学会的倡导[10],CDT 主要由两阶段的治疗计划组成,包括初期以院内手法淋巴引流为主的强化治疗阶段和后期以院外自我淋巴水肿护理为主的维持阶段。Douglass等[11]研究发现,实施淋巴水肿增强型居家护理方案,可使淋巴水肿患者水肿得到缓解,患肢发生感染的频率降低、患者生活质量得到显著提升。本研究的目标是加强患者居家自我管理的主动性和依从性,使患者的患侧肢体接近正常肢体的大小,尽可能维持正常的功能,预防并发症的发生。具体自我管理的方法如下。

3.3.1 皮肤护理

皮肤护理目标是保持皮肤正常、健康或尽可能的恢复。①保持皮肤清洁,使用无皂、温和的清洁乳液,清洁后彻底擦拭干燥,并使用不含香料的润肤剂,帮助皮肤建立保护性脂质层,防止水分流失,保护皮肤免受细菌侵入。②每日检查皮肤及褶皱处有无潮湿、湿疹,搔痒处涂抹药膏,避免搔抓。防止外伤和蚊虫叮咬。禁止在患肢进行疫苗接种或穿刺造影术。③避免过高的温度,如热敷、热水浴等。

3.3.2 手法淋巴引流

国外研究[12]显示,手法淋巴引流在消除淋巴水肿、缓解疼痛等方面具有较好的效果。通过轻柔的按摩促使淋巴液流动,达到促进淋巴回流,畅通周围循环的目的。引流的方向依据淋巴回流的方向,轻柔环形伸展皮肤。伸展筋膜上的淋巴管壁,增强淋巴流动。手法包括固定打圈、泵送技术、铲送技术和旋转技术。此类手法建议由患者家属协助完成。按摩的原则:①手部接触患者皮肤,力道必须轻柔且交替变化;②从近端的区域开始,顺着淋巴流动的方向进行,缓慢有韵律感;③每一次抚摩工作期持续至少1 s,让组织间的压力平稳上升,平稳下降。每个部位重复5~7次。

3.3.3 梯度压力治疗

国际淋巴管学会[13]认为,对于常见的下肢淋巴水肿患者,患者可以忍受的最高压力(20~60 mm Hg)可能效果最优,而较低的压力可以用于轻症淋巴水肿。维持期患者建议使用梯度压力袜,应根据患者足踝部最小周径、小腿最大周径、腹股沟中央部位向下5cm部位周长选择合适的型号[14],每日清晨起床前穿戴,入睡前取下。穿戴时应逐渐向上拉直,切勿粗暴用力。穿脱时应避免指甲、戒指等损坏袜子。可用中性洗涤剂清洗,水温不超过40 ℃,不要用力拧绞,避免日光暴晒。定期测量肢体周径,根据下肢水肿情况和压力袜的弹性状态,3个月至半年更换1次。

3.3.4 肢体功能锻炼

功能锻炼的前提是必须在穿戴梯度压力袜或使用压力绷带的情况下进行,否则会加重肢体的水肿。①深呼吸可以增加淋巴液向静脉的回流。②卧姿:踝泵运动或空踩自行车运动。③站姿:腓肠肌的舒缩运动,或用不同的速度原地踏步。④散步、爬楼梯、骑自行车和游泳等。所有的运动需循序渐进,量力而行,在治疗师的指导下进行。

3.3.5 健康教育

嘱咐患者注意劳逸结合,避免长时间站立或行走,休息时抬高患肢促进淋巴回流。调整饮食结构,减少食盐和脂肪的摄入,积极控制体质量。日常可使用中医膳食进行调理,如薏苡仁赤豆汤以清热健脾、利湿轻身。

3.4 自我管理能力

Rogan 等[15]对患者院内治疗后自我护理的依从性进行跟踪研究发现,由于需要花费时间照顾家庭完成工作、功能锻炼时间无法得到保障、弹力绷带带来的压力会造成肢体不适、无法得到相关专业人员及时的支持等,都严重影响患者自我照顾的积极性,致使患者院外自我管理的依从性总体处于较低水平,易导致患者水肿反复发生、增加其身心负担。研究[16]表明,淋巴水肿相关知识掌握度越高的患者,更能自觉地避免危险因素,对推荐的健康行为依从性也越高,自我管理状况更好。本研究通过共享决策小组,实施一系列护理干预措施,使医护人员、患者和照顾者形成双向沟通,提高了患者和家属的对疾病的认知水平,使患者能够正确认识自己的疾病,更善于纠正自己的错误认知,接受医护人员的指导,改正不利于疾病康复的饮食习惯、用药习惯、生活习惯,改善患者的遵医行为,同时提高患者治疗护理满意度。

综上所述,共享决策护理模式应用于下肢淋巴水肿患者CDT 治疗维持期中,能提高护理满意度,增强患者居家自我管理能力的依从性,对降低复发和并发症的发生风险、提高患者生活质量具有积极意义。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。

开放评审

专栏主编点评:作者以共享决策对下肢淋巴水肿CDT 治疗维持期的影响观察为题进行研究,文章结构合理科学,逻辑思路清晰,观点表达准确,语言流畅。本研究通过共享决策小组,实施一系列护理干预措施,使医护人员、患者和照顾者形成双向沟通,提高了患者和家属的对疾病的认知水平,使患者能够正确认识自己的疾病,更善于纠正自己的错误认知,接受医护人员的指导,改正不利于疾病康复行为,同时提高患者治疗护理满意度。为中医护理向着精准化、扩大化、深入化发展,提升中医护理服务能力与品质,提供较好的参考价值。