河南省国土空间开发与生态环境耦合关联时空格局研究

谢晓彤 李效顺

(1.中国矿业大学中国资源型城市转型发展与乡村振兴研究中心, 徐州 221116;2.江苏自然资源智库中国矿业大学研究基地, 徐州 221116)

0 引言

国土空间开发与生态环境之间客观上具有交互胁迫关系,国土空间是人类生产生活和社会经济活动以及生态文明建设的重要空间载体,国土空间格局是自然生态过程与人文社会系统交互耦合作用的综合体现[1-2]。改革开放以来,我国的城镇化率从1978年的17.92%增长至2018年的59.58%,尤其是2000年以来城市化步入快速发展阶段,我国建设区规模从1981年的7×103km2迅速扩张至2018年的5.8×104km2。另外,工业用地一直在我国国土空间格局中扮演重要角色,其占建设用地比重长期保持在20%以上,而东部及北部等工业重镇甚至突破30%,工业用地偏多、生活用地偏少、生态空间供给不足、人居矛盾突出逐步影响我国国土空间结构。国土资源过度开发、粗放利用的增长模式,人口过度集聚和侵占自然资源,势必造成生态环境的破坏[3-4]。在持续快速的城市化进程以及国土空间结构逐渐失衡的现实背景及相关政策导向下,如何协调国土空间利用与生态环境保护,科学引导国土空间有序开发,成为实现区域全面协调可持续发展的关键。

国土空间开发与生态环境既相互作用又相互约束,一方面,通过合理开发国土空间格局,促使空间内各类要素合理流动与高效集聚,进而推进城市土地集约利用,改善生态环境,而生态环境的良好发展则会降低经济增长产生的资源消耗;另一方面,国土空间的过度开发会导致环境污染及资源浪费,而生态环境水平的下降意味着资源环境承载能力和土地集约利用水平的减弱,进而制约高质量国土空间格局的开展[5]。目前,国内外学者对城镇化与生态环境的相关研究主要涉及3方面:①针对国土空间开发与格局优化的研究[6-7],如黄贤金等[8]、林伊琳等[9]以黄河流域和滇中城市群为研究对象,基于国土开发强度和生态安全格局为视角分析国土空间格局优化路径。随着国土空间规划工作的全面开展,关于国土空间分区优化及开发适宜性评价的研究亦逐渐增多[10-12]。②针对城市发展进程中生态环境保护与治理的单一维度研究,主要涉及生态环境中的土地利用、水资源利用、环境污染等问题与城市发展的关系研究[13-17]。③针对城市化与生态环境的交互耦合关系及作用机理研究,例如从人口、空间、经济和社会等层面探讨城市化对生态环境的胁迫作用,从生态资源、生态压力和生态响应等层面分析生态环境对城市化的约束效应[18-20]。研究尺度上涵盖国家、城市群、省域、市域等,并多以长三角、珠三角、京津冀等城市群,流域以及城市为研究重点[21-23],研究方法主要包括GIS空间分析[24]、耦合协调度模型[25]、空间相关分析[26]、PSR模型[27]以及部分数学模型[28]等。

综上可见,学者们在不同层面已开展大量研究,但尚存在一些不足。目前针对国土空间开发与生态环境协调作用关系的研究较少,而且关于交互作用层面,多侧重于两类系统间耦合协调度在时间维度上的排序,动态化规律引入不足。国土空间开发与生态环境间的相互关系受制于区域经济发展阶段和地域分异规律,具有一定的空间关联特征,但以往研究偏重于测度出两类系统间的耦合协调类型,空间关联性研究不足。基于此,面向国土空间高质量发展的现实需求,本文以河南省市域单元为研究对象,选择经济快速发展的2008—2018年为研究时段,对国土空间开发与生态环境的交互耦合机制进行分析,并在此基础上,构建国土空间开发与生态环境综合评价指标体系以测度国土空间开发与生态环境系统指数的演变趋势,并借助耦合协调模型和空间自相关方法,探析国土空间开发与生态环境耦合协调的时空分异特征以及空间关联时空格局,以期为探索河南省国土空间高质量发展路径,实现区域社会-经济-生态协调可持续发展提供新思路和参考依据。

1 研究区概况、指标体系与数据来源

1.1 研究区域

河南省界于北纬31°23′~36°22′,东经110°21′~116°,位于我国中部、黄河中下游,土地面积1.67×105km2,地势西高东低,山地、丘陵、平原、盆地等地貌类型齐全,气候四季分明,植被类型丰富,国土空间自然禀赋优势突出。河南省作为我国农业、人口和经济大省,近年来实现了城镇化和工业化的快速推进,但在经济快速发展的同时,河南省自然资源约束趋紧,经济发展给生态环境带来的压力不断增大,国土空间格局结构逐渐失衡。因此,亟需通过合理判断国土空间开发与生态环境间的交互耦合关系,优化国土空间格局。

1.2 指标体系构建

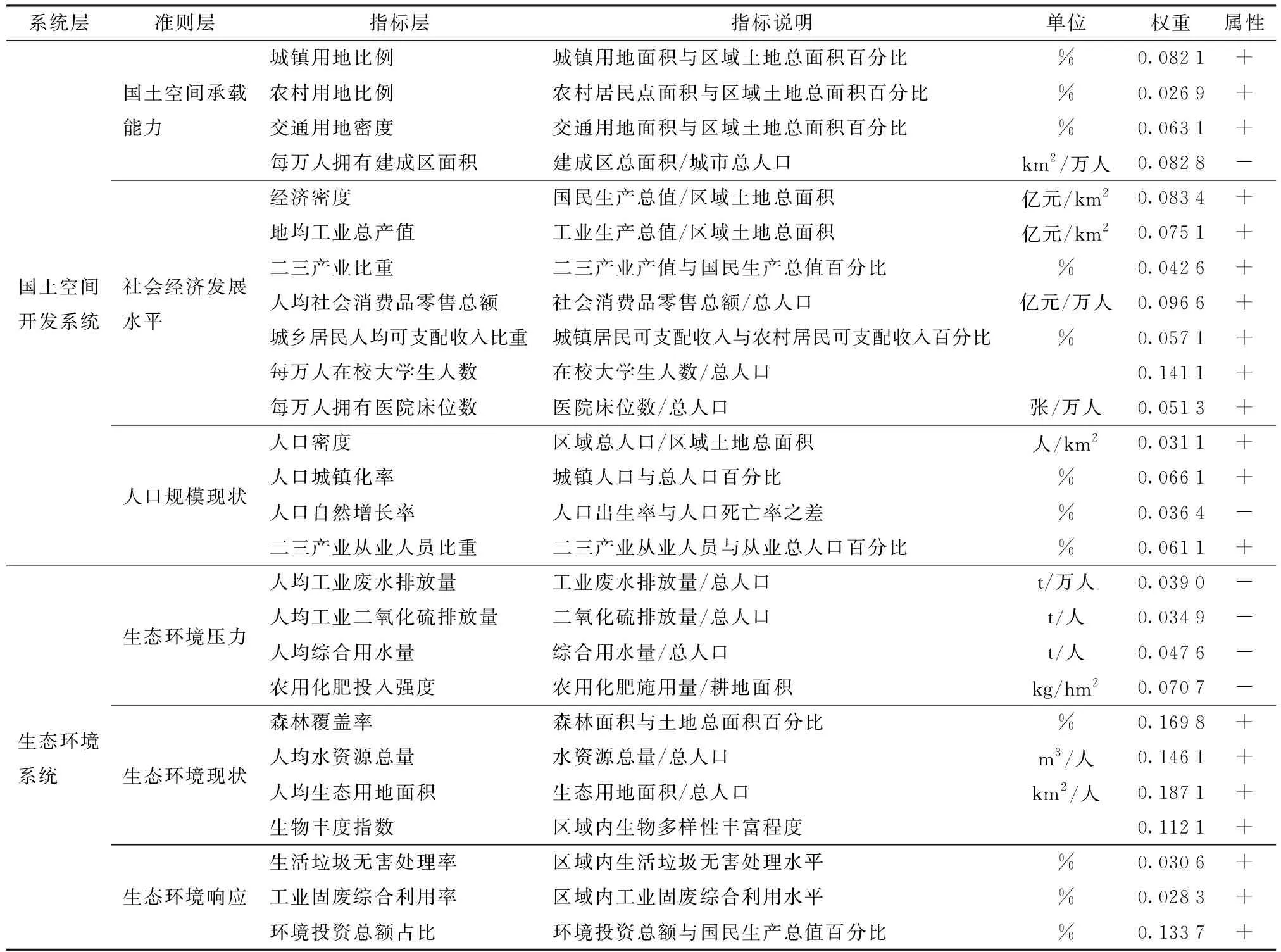

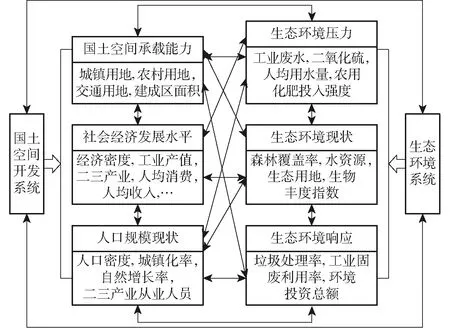

协调国土空间开发与生态环境保护,是实现区域全面协调可持续发展的关键。河南省国土空间通过人口集聚、经济发展、用地扩张等给生态环境造成了严重破坏,而生态环境由于环境恶化、生态破坏、资源枯竭等原因约束着国土空间的良好发展,国土空间开发与生态环境间的交互耦合关系如图1所示。为准确反映国土空间开发系统与生态环境系统的交互耦合机制,考虑到数据指标的可获得性,分别从2个系统层、6个准则层、26项指标构建国土空间开发与生态环境综合评价指标体系。国土空间开发系统主要反映国土空间的开发现状与社会经济发展程度,其中国土空间承载能力以城镇用地比例、农村用地比例表征区域空间承载能力,以交通用地密度表征区域交通承载强度,以每万人拥有建成区面积表征区域城市人口所占土地面积;社会经济发展水平方面以经济密度、地均工业总产值及二三产业比重反映区域经济发展程度,以人均社会消费品零售总额、城乡居民可支配收入比表征人们的物质生活条件,以在校大学生人数及医院床位数表征区域社会保障水平;人口规模现状方面以人口密度、人口城镇化率及人口自然增长率反映区域土地面积上的人口数量,以二三产业从业人员比重表征区域二三产业从业人员数量。生态环境系统主要反映区域资源环境的承载能力与生态现状,其中生态环境压力以人均工业废水排放量、人均工业二氧化硫排放量、人均综合用水量及农用化肥投入强度表示区域内生态环境的良好与否;生态环境现状以森林覆盖率、人均水资源总量、人均生态用地面积及生物丰度指数表征区域生态环境的禀赋情况;生态环境响应以生活垃圾无害处理率、工业固废综合利用率及环境投资总额占比表示区域针对生态现状采取的基础措施。具体如表1所示。

表1 国土空间开发与生态环境综合评价指标体系Tab.1 Comprehensive index systems of land space development and eco-environment

图1 国土空间开发与生态环境交互耦合机制Fig.1 Interactive coupling mechanism between land space development and eco-environment

1.3 数据来源与处理

本文所需数据主要为河南省各地级市数据:①土地利用数据来源于河南省自然资源厅2008—2018年的土地利用变更调查数据。②社会经济发展、人口以及生态环境数据来源于2008—2018年的各地市统计年鉴和《河南统计年鉴》、《河南省水资源公报》以及各地市国民经济和社会发展统计公报。部分地市个别年份缺失数据以相邻年份数据为基础,通过移动平均、趋势外推的方法进行补充。为避免指标体系中不同量纲无法直接汇总的问题,本文采用无量纲方法[29]对正向和负向指标数据进行标准化处理,计算式为

(1)

式中Xij——评价对象第i个评价指标在第j年的标准化值

xij——评价对象第i个评价指标在第j年的指标值

i——评价指标数量

j——年份

1.4 指标权重确定

由于本文研究区域涉及多地域、跨年度的综合指数测算,考虑到指标间的相互关联性,为消除权重确定的主观因素,本文采用熵值法[30]测算指标权重。具体计算方法为

(2)

其中

hi=1-ei

(3)

(4)

k=1/lnn

(5)

(6)

式中ei——第i个评价指标的信息熵

hi——第i个评价指标的信息效用值

wi——第i个评价指标的权重

n——研究单元的数量

根据式(2)~(6)处理确定国土空间开发指标体系和生态环境指标体系中基础指标的权重,处理结果如表1所示。

2 研究方法

2.1 综合指数评估模型

运用线性加权方法分别计算国土空间开发系统和生态环境系统的评价指数[31],具体计算方法为

(7)

(8)

式中F(x)——国土空间开发系统综合评价指数

G(y)——生态环境系统综合评价指数

Xi——国土空间开发系统评价指标标准化值

Yj——生态环境系统评价指标标准化值

Wi——国土空间开发系统评价指标综合权重

Wj——生态环境系统评价指标综合权重

2.2 耦合协调度模型

2.2.1国土空间开发与生态环境耦合度模型

耦合度是某一系统中各模块间紧密程度的度量[32],研究国土空间开发与生态环境的耦合度可以定量反映两者之间的交互作用与胁迫关系。参考已有研究,构建国土空间开发与生态环境耦合度模型,具体计算方法为

(9)

式中C——国土空间开发与生态环境间的耦合度,取0~1

k——调节系数,取2

2.2.2国土空间开发与生态环境协调度模型

耦合度模型虽然可以测度系统间交互作用的强弱,但是无法反映系统间的协调发展水平。因此,本文构建了国土空间开发与生态环境协调度模型,具体计算式为

(10)

其中

T=αF(x)+βG(y)

(11)

式中D——国土空间开发与生态环境的协调度,取0~1

T——国土空间开发与生态环境的综合指数

α、β——国土空间开发与生态环境的待定系数,取0.5

2.2.3国土空间开发与生态环境耦合协调等级划分

为明确国土空间开发与生态环境间的耦合协调程度,结合相关研究成果[33-34],将两者间的耦合协调度划分为3大类10个亚类,如表2所示。

表2 国土空间开发与生态环境耦合协调类型划分Tab.2 Classification of coupling coordination types between land space development and eco-environment

2.3 空间自相关分析

空间自相关分析可反映一个区域单元上的某种地理现象或某一属性值与邻近区域单元上同一现象或属性值的关联程度。空间自相关分析一般分为全域相关(Global Moran’sI)和局部相关(Local Moran’sI)。Global Moran’sI指数可以反映空间相邻单元属性值的相似程度。Local Moran’sI指数可以反映区域与相邻区域间的差异程度及显著性[35],具体计算式为

(12)

(13)

其中

(14)

式中GMI——Global Moran’sI指数,取-1~1

LMIi——Local Moran’sI指数

Zi、Zj——变量在相邻配对空间单元的取值

wij——空间权重矩阵元素

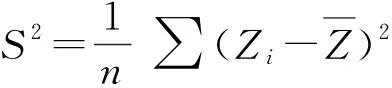

S2——统计量方差

当GMI>0时,表明研究单元的观测值趋于空间聚集,呈正相关;当GMI<0时,表明空间呈离散状态,呈负相关;当GMI=0时,表明空间不存在相关关系。当LMIi>0时,表明存在“高-高”(“低-低”)聚集;当LMIi<0时,表明存在“高-低”(“低-高”聚集);当LMIi=0时,即为不显著区域。

3 实例与分析

3.1 国土空间开发与生态环境系统指数时空演变分析

采用熵值法对指标权重进行赋权,根据式(2)~(8)计算河南省2008—2018年18个地市国土空间开发系统与生态环境系统的评价指数。基于子系统与系统的评价指数,分析其时空演变规律。

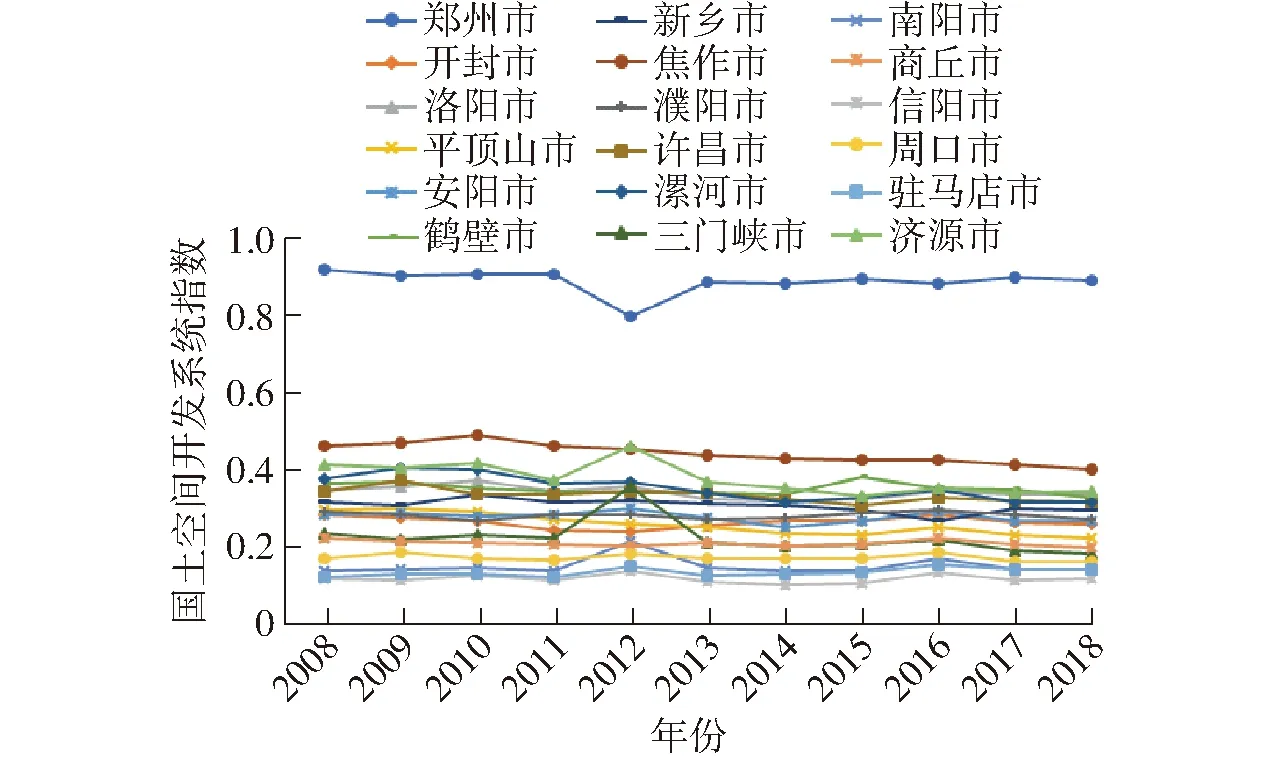

图2为河南省2008—2018年国土空间开发系统指数的变化趋势。国土空间开发系统指数在整个研究时段表现出稳中有进的趋势,2012年出现小幅上升,随后稳定发展。空间上看,郑州市国土空间开发水平高于其他地市,区域梯度差异明显,焦作市、漯河市、洛阳市等空间开发水平较好,呈条带状集中分布,主要原因在于经济基础良好、交通便利、人口密度较大。水平低值区多位于河南省南部与东南部,成集聚状分布,成因归结于社会经济生产效率低下,非农业生产能力薄弱,欠缺提升区域经济发展能力的动力点。

图2 2008—2018年国土空间开发系统指数演变趋势Fig.2 Evolution trends of land space development during 2008—2018

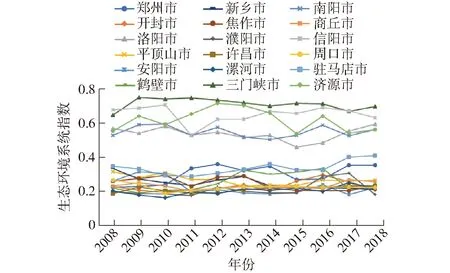

图3为河南省2008—2018年生态环境系统指数的变化趋势。生态环境系统指数总体呈缓慢缩减并提升的态势,2008—2018年河南省中部、南阳盆地以及豫东平原地带扩展明显,西北部呈缩小状态。空间上生态环境多依山傍水,高值区于洛阳市、三门峡市、南阳市等聚集,该类地区山地较多、水网密集,生态资源禀赋良好。生态环境系统指数低值区多集中于郑州市、洛阳市、许昌市等地,其经济发展程度较高,随之带来的环境污染严重,致使生态环境水平较低。

图3 2008—2018年生态环境系统指数演变趋势Fig.3 Evolution trends of eco-environment during 2008—2018

3.2 国土空间开发与生态环境耦合协调度时空格局分析

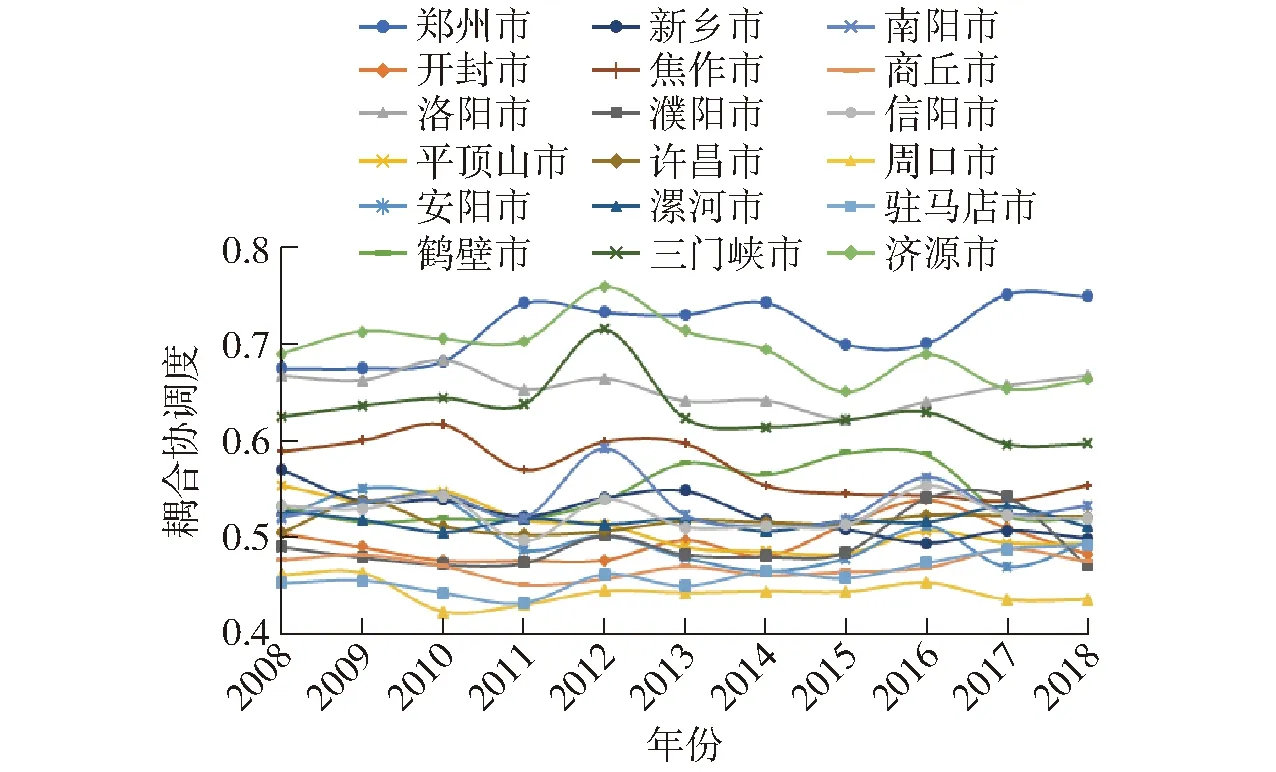

依据国土空间开发与生态环境的系统指数值,通过式(9)~(11)测度两类系统的耦合协调度,结果如图4所示。

图4 国土空间开发与生态环境耦合协调度变化趋势Fig.4 Time change about coupling coordination degree of land space development and eco-environment

由图4可知,时序上看,2008—2018年河南省国土空间开发与生态环境耦合协调度平均值处于0.46~0.76之间,耦合协调度主要位于勉强协调与初级协调阶段,总体呈现出稳中有升的态势,这是由于地方政府对区域生态环境愈加重视,注重经济增长数量质量并重,并出台了诸多促进国土空间绿色发展,实现经济发展的保护政策。

空间上看,河南省国土空间开发与生态环境的耦合协调度演变具有明显的地域分异特征(图5)。其中:①2008年耦合协调度处于0.45~0.69之间,商丘市、周口市、驻马店市等豫东平原区域处于濒临失调状态,而开封市、许昌市、漯河市等中部地区为勉强协调状态,这是由于该类地区城市发展主要侧重经济增长而忽视生态环境,进而导致空间开发与生态环境的协调关系逐渐失衡。②2011年耦合协调度处于0.43~0.74之间,相较于2008年,增加了中级协调类型。其中初级协调与中级协调的区域为郑州市、济源市、洛阳市、三门峡市等中西部区域,勉强协调与濒临协调区域主要聚集于河南省中东部地带。河南省中部与东部平原是重要的经济发展区与粮食生产基地,国土空间开发水平较高,耦合协调处于过渡状态,需要进一步提升。③2014年,勉强协调与濒临协调状态空间分布格局较2011年相对稳定,个别城市有一定程度变化,例如平顶山市由勉强协调型转变为濒临协调型。处于中级协调状态的只有郑州市,初级协调型的区域有济源市、洛阳市和三门峡市,该类地区国土空间开发程度较高,地方政府重视保护生态和资源环境,合理集约的空间开发带来了经济水平和生态环境的同步发展,致使两者间处于耦合协调提升状态。④2018年耦合协调度处于0.44~0.75之间,处于初级协调与中级协调状态的有济源市、洛阳市和郑州市。勉强协调与濒临失调的地区增长至15个,主要聚集于豫东平原、黄淮海平原与部分豫北平原地区。综上可见,2008—2018年的耦合协调度整体空间格局类似,局部类型有所变化。总体上看,国土空间开发与区域生态环境耦合协调的空间格局呈现中东部协调过渡,中部和西北部协调提升的特征,两者间的耦合协调度有显著聚集效应,不同耦合协调类型在空间分布上存在集聚特征。因此,需要通过空间相关分析对国土空间开发与生态环境的空间关联格局作进一步研究。

图5 2008—2018年河南省国土空间开发与生态环境耦合协调度空间分布Fig.5 Spatial distributions of coupling coordination degree of land space development and eco-environment from 2008 to 2018 in Henan Province

3.3 国土空间开发与生态环境空间关联时空格局分析

3.3.1全局自相关分析

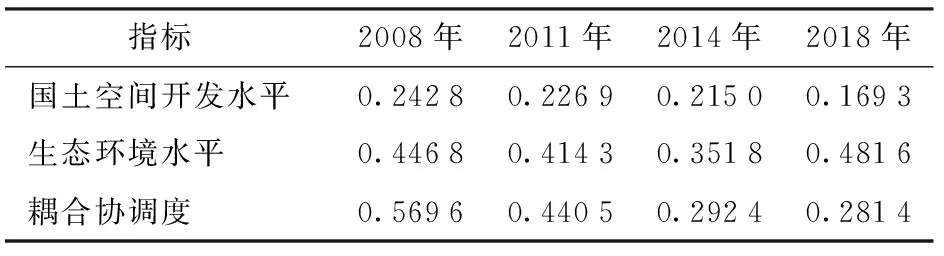

依据全局自相关分析得出2008年、2011年、2014年及2018年的国土空间开发与生态环境的全局自相关指数(表3)。从表3中可看出,历年全局自相关指数在P=0.05水平下显著为正,说明国土空间开发与生态环境水平均存在正相关关系,其中国土空间开发水平历年的Global Moran’I指数分别为0.242 8、0.226 9、0.215 0、0.169 3,指数由强减弱;生态环境水平历年的Global Moran’I指数分别为0.446 8、0.414 3、0.351 8、0.481 6,指数先减弱后增强,2018年的正向空间关联性最高,整体空间关联性高于国土空间开发水平。

表3 全局自相关指数Tab.3 Global auto-correlation index

3.3.2耦合协调度局部空间关联分析

为进一步明晰国土空间开发与生态环境耦合协调度的空间关联格局,采用全局自相关和局部自相关进行分析。如表3所示,2008年、2011年、2014年、2018年国土空间开发与生态环境耦合协调度的Global Moran’I指数分别为0.569 6、0.440 5、0.292 4、0.281 4,指数逐渐下降,2008年的正向空间关联性最强。进一步运用GEODA软件对耦合协调度的局部空间自相关进行分析,探讨局部区域的空间异质性,并利用ArcGIS软件绘制耦合协调度的局部空间自相关LISA图(图6)。

图6 河南省国土空间开发与生态环境耦合协调度局部空间关联图Fig.6 Local spatial correlation of coupling coordination degree between land space development and eco-environment from 2008 to 2018 in Henan Province

从图6看出,国土空间开发与生态环境耦合协调度空间分异特征明显。时序上看,2008—2018年HH集聚单元由3个减至2个,集中区域有所缩减,HH区域由洛阳市、济源市、焦作市缩减至济源市和焦作市;2008—2018年间,LL集聚单元数量未发生变化,但集中位置发生转移,有“分散布局”趋势,由东南部向东部和北部移动,其中2018年LL区域增加了北部的鹤壁市;2018年研究单元内出现LH类型,即平顶山市,非显著类型区域的空间格局随时间推移较为稳定。空间分布上,HH集聚单元多分布在西北部地区,LL集聚单元主要位于东部与南部。另外,国土空间开发与生态环境耦合协调度存在一定的空间集聚特征,HH呈现“组团”形式,LL区域由“散布”式向“组团”式转变,LH区域随机分布在LL区域周边。

整体来看,河南省国土空间开发与生态环境耦合协调度的集聚特征与社会经济发展阶段相关。西部和北部地区,国土空间开发与生态环境耦合协调度较高,区域之间存在高协调辐射,形成HH集聚类型区;东部和南部地区,国土空间开发与生态环境耦合协调不足,区域之间存在低协调辐射,形成LL集聚类型区。基于两者耦合协调空间分布格局(图5)与局部LISA图(图6),可分析得出,HH集聚类型区域主要对应中级协调与初级协调类型区域;LL和LH集聚类型区域主要对应濒临失调区域。

4 讨论

通过剖析河南省国土空间开发与生态环境系统指数的时序演变规律、两者耦合协调度的时空分异特征及空间关联格局,能够为河南省合理规划区域发展政策提供依据。根据研究结果看出,河南省国土空间开发与生态环境的耦合协调度及空间关联格局变化趋势存在两种模式:一种是随着国土空间开发程度不断提升,生态环境持续遭致破坏,两类系统间的耦合关联性逐渐分散;另一种是用地开发程度提升伴随着经济发展水平的逐步提高,进而使研究区域更具备环保投资能力,能够缓解区域存在的生态环境压力,促使国土空间开发与生态环境间联系更为协调,两种模式能够为城市建设与区域可持续发展提供不同层面的参考。

5 结论

(1)2008—2018年国土空间开发水平整体稳中有进,生态环境水平表现为缓慢缩减并提升的态势。空间上看,河南省国土空间开发水平存在区域梯度差异,水平高值区以郑州市为核心呈条带状分布,水平低值区主要位于东南部并呈集聚态势;河南省生态环境水平存在明显的地域依赖规律,水平高值区多以依山傍水的西南区域为主,水平低值区集中在经济发展程度高、环境污染严重的中部与北部区域。

(2)河南省国土空间开发与生态环境的耦合协调度整体处于濒临失调与勉强协调阶段,协调程度随时间推移呈增强态势,其中2011年后出现中级协调类型区。空间上,2008—2018年的耦合协调度表现出中东部协调过渡,中部和西北部协调提升的特征,局部区域类型有所变化,两者间的耦合协调度有显著聚集效应。

(3)全局自相关结果表明,国土空间开发与生态环境水平均存在显著正相关关系,国土空间开发水平相关程度由强减弱,生态环境水平相关程度先减弱后增强。进一步分析国土空间开发与生态环境耦合协调度的空间关联格局,两者耦合协调度历年呈正相关性,局部空间自相关结果显示,两者耦合协调度有明显集聚特征,HH类型组团分布,LL类型由分散向组团转变,LH类型随机分布在LL类型周边。整体上看,河南省国土空间开发与生态环境耦合协调度的集聚格局随时间推移较为稳定,局部区域发生些许变化,而基于局部空间自相关得出的耦合协调度空间关联格局与整体的耦合协调发展空间分布情况基本相符。