牡丹深处的玫瑰克洛岱尔的诗集《百扇帖》

黄 蓓

1926年秋,即将结束五年日本大使任期的法国诗人克洛岱尔(Paul Claudel, 1868-1955)邀请友人、日本画家富田溪仙一同创作了两部作品:《四风帖》与《雉桥集》。在扇面形制的和纸上,他们一个濡墨题诗,一个挥毫作画;诗与画或合璧一纸,或各据一扇,别情离思遂化作扇上烟云。1927年,克洛岱尔将两套扇面中的所有诗作汇集一处,另添新诗,由东京小茶社梓行,便有了这部只含诗作的《百扇帖》——此为诗集的汉文名称;法文名则为“Cent Phrases pour éventails”,意为“题扇百句”。

《百扇帖》的装帧采用东方古代书籍的经折装形制,左右折叠,迤逦绵延,前后两端粘以硬质书面。一百七十二首短诗共分三册,置于一古朴的蓝布书匣中。每两个折叠页面为一单位,含三首诗,分上中下布列,彼此间以长线相隔,仿佛三面扇子。在各自独立的空间内,诗排布为三个竖行:左行是日文汉字写就的诗题,中行和右行的法语为诗的正文。其中汉字为日本友人所题;法文则出自克洛岱尔本人手笔。

在这并置的异域文字深处,两种文化、两个世界在彼此交谈。同时,饱满的墨汁、虚实的空间,令每首作品亦诗亦画,呼唤着耳与眼两种感官的合作,共同探索《百扇帖》的秘密:在四时吟唱的背后,诗人思考着生命与语言的奥义。

在这并置的异域文字深处,两种文化、两个世界在彼此交谈

牡丹与玫瑰

“你/唤我玫瑰那玫瑰说可你若知我真名我便会瞬息飘落”(句1):在《百扇帖》的第一首诗里,法文诗展现的是玫瑰,旁边的汉字题目却赫然写着“牡丹”;诗的内容则是关于名字的迷惘。那在异域文字里玉立的“牡丹”便就是玫瑰的真名吗?诗人未必满足于这样的游戏。事实上,在《百扇帖》中,牡丹与玫瑰的纠缠远不止于第一首诗。我们首先需要追问的或是:诗人心中,玫瑰与牡丹为何绾结一处?

在《百扇帖》中,牡丹与玫瑰的纠缠远不止于第一首诗。我们首先需要追问的或是:诗人心中,玫瑰与牡丹为何绾结一处?

它们本是属于两个世界的,如果不是诗人的脚步与心灵跨越了两者间的距离。正如下面这首诗的吟唱:

我来自/世界的尽头为了知晓长谷寺的白牡丹深处藏着怎样的玫瑰 (句18)

诗中的“玫瑰”,是一种色彩,也是一种花卉;是素洁中的一抹嫣红,更是异国芳菲中,深藏于诗人心底的那朵熟悉的玫瑰的乍现。

它显现于春天的长谷寺——这是位于日本奈良的一个古刹,尤以观音闻名,又被称为“花之御寺”。每到春天,庭院中便有牡丹争艳。1926年5月的一天,克洛岱尔造访了长谷寺。当天日记中,一句简单的“午后长谷寺,牡丹”传达出诗人对这一寺院最深刻的印象。而玫瑰出现乃至取代了牡丹,则是在此后不久所作的一篇虚构性对话中。对话中的两个人物——“诗人”与“三味线”——闲谈着对日本的所感所思。“牡丹”出现在其中,而每次都有“玫瑰”的伴随:

“……我们在长谷寺的庭院中看到的硕大的玫瑰,你把它们唤作牡丹。”

“你一定是想到了川崎庭园中的牡丹,血的红艳让它们如此绚烂。我敢肯定,有那样的春夜,落下的是血雨,或是酒雨。它一落下来,大地便吸进去了;然而,什么都不能阻挡玫瑰的话语。”

此间的日本地名让“牡丹”作为花卉的现实性不容置疑;但为何诗人又称其为玫瑰,甚至反而将“牡丹”视作后者的化名? “诗人”与“三味线”关于长谷寺牡丹的一段对话颇耐人寻味:

诗人:两百年来,每一个月它们都祈求绚丽与绽放;不是向着自己,而是向着神的太阳。

三味线:他们的祈求穿越雾霭。

诗人:你是想说什么吧。

三味线:装聋作哑!一切的美里都有一种哀伤,那是死亡。看到会死的东西在心中绽放,哪能不落泪!可唯有流放,才能让玫瑰成为玫瑰。这园中的香妃把自己一瓣瓣打开之前,先得有五月在太阳前面张开一片银灰色的面纱。

诗人:我在日本比在别处更能感觉到这一点:佛教极乐世界的那种苦涩的宁静,仿佛离地狱不远;一种危险将至的感觉,一种空荡荡的专注,耳朵竖起。

这里,牡丹的绽放之地早已不是长谷寺了;它被克洛岱尔挪入到了“佛教极乐世界”,成为带有象征意义的花朵:它代表着佛教的“无常”观念,以及寂灭中的救赎。对于救赎的渴望,诗人是深深理解的——“一切的美里都有一种哀伤,那是死亡”。

在日本,克洛岱尔比别处更为深切地感受到四季之美。神道教与佛教的传统,共同塑造了日本人面对自然的情感。如果说前者让克洛岱尔看到日本人对自然的敬畏与崇拜,并由衷地赞美——“整个自然就是一座神殿,早已等候着崇拜的仪式”——后者则让他看到,时节流转之中,面对一轮轮的美与死亡,痛苦如何转化为寂灭的超越。

而克洛岱尔所信仰的,是另一种生死与救赎——基督宗教的救赎。基督宗教中最富象征意义的花朵正是玫瑰:它昭示着美、爱与永恒。“唯有流放,才能让玫瑰成为玫瑰”:因为尘世不过是人的暂居之地;人间一切美的陨落,都喻示着它在另一个世界的不死。在这样的信仰里,美的无常所带来的不再只是痛苦,而是希冀;死亡不是终点,而是真正的福祉的起始。

于是便有了牡丹深处的玫瑰——这东方园林中的香妃,让诗人看到了心中伊甸园里的圣花。于是便有了围绕玫瑰的种种宗教意象:“血的红艳”——那是基督的血,蕴含着爱与受难;花瓣的“血雨,或是酒雨”—— 那是圣餐中的葡萄酒,是神对人的生命滋养;“玫瑰的话语”——那是短暂的人间事物所表达的关于永恒的希望。《诗人与三味线》中的这些意象,几个月后都成为了《百扇帖》中的短诗。

牡丹与玫瑰,是两种宗教救赎观的对话。日本四季,让来自天主教传统的克洛岱尔愈发感受到生命之美,也愈发渴望另一个世界的永恒。于他,一切生命都是受造之物,都是神的赐予。面对流逝之美,心怀感恩,体悟其中的永恒,是他的信仰所带来的世界观与人生态度。

日本诗歌为克洛岱尔带来了面对四季的丰富细腻的情感表达

玫瑰是《百扇帖》的中心意象。诗集中的前三十首几乎都在歌咏玫瑰,或牡丹。而其他四时景物,无不是玫瑰的变形;那所有在时间中绽放与流逝的,都在重复着“玫瑰的话语”:生命源于上帝而皈依上帝;一切人间之美,都指向天国的永恒。

在这些四季画面中,始终有着一个人的存在。他是一位世界的凝注者:“啊/这世界如此美丽须得有人在此守望从早到晚一动不动”;一位旅人:“旅人/近前来吸进这馨香吧它能治愈所有的漂泊”(句24);一位诗人:“老林的深处/与老诗人的心间突然响彻这金的思念”(句98);一位冥想者:“我谛听/溪流急急地奔向源头”(句93);同时,也是一位恋人。

唯有玫瑰/柔弱得足以吐绽永恒(句20)

恋人的身份,亦藏身于“玫瑰”之名。“罗莎莉(Rosalie)”是“玫瑰(rose)”的另一个名字。它在克洛岱尔心中所唤起的,是深刻的爱与幻灭

玫瑰的真名

玫瑰有着无数的名字——一切携带死亡的爱与生命,都是玫瑰的化名。但这些名字,无一可称玫瑰的真名。“你/唤我玫瑰那玫瑰说可你若知我真名我便会瞬息飘落”(句1)——那能够让玫瑰“瞬息飘落”,离开世界而无所抱憾的“真名”,是那能让它得以永生的名字;然而它不存在于日常语言,只存在于诗歌的语言。

在《关于诗歌灵感致白乐蒙神甫的一封信》中,克洛岱尔区分了这两种语言:

这正是克洛岱尔所追求的词物关系。当诗人呼唤“玫瑰”时,语言“玫瑰”便带着形状与芬芳出现——却是最完美的形状,最永恒的芬芳;是上帝创世之初的玫瑰,也是超越了死亡的天堂的玫瑰。诗歌语言中的名字,才是玫瑰的“真名”。对于使用字母文字的西方诗人,词与物的对应一般发生在音的层面。而在《百扇帖》里,字形层面也加入进来——这便是克洛岱尔笔下的“西方表意文字”。

对于使用字母文字的西方诗人,词与物的对应一般发生在音的层面。而在《百扇帖》里,字形层面也加入进来——这便是克洛岱尔笔下的“西方表意文字”

(由香/只余下烟霭由烟霭只余下气息)

诗中,有三个原本完整的词语被从内部破开:“encen-s”(香),“fumé-e”(烟)与“odeu-r”(气息)。被分离出来的“s”,“e”与“r”,则以三种不同的形式摹仿烟的袅绕。而向来珍视音的表意功能的克洛岱尔,此时也没有忘记这一维度:“fumé-e”中的“é”, “encen-s”中的“en”,“odeu-r”中的“eu”,都是元音音素,上扬绵延的声音恍若青烟升腾。词之于物的摹仿,于是在音形两个层面都获得了实现。拆解而生的内部空白,则每每在分离之中,强化了被赋予表意功能的形或音。

与词语内部拆解相应的,则是不同词语间的粘合。仍以句41为例,从左往右的第三竖行内部,横向的第三行与第五行都是不带间隙的整行字母;原本应该分离的词语聚合于一处,彼此失去了界线。如此,诗在整体上形成了强烈的视觉性,有如一幅画面。然而,《百扇帖》中的大部分视觉诗如我们在句41中看到的那样,并不在整体上呈现某种可辨认事物。其生成根源在于对词语“表意”的开发,是诗人在对“真名”的玩味中制造出来的文字的聚散离合。在这一意义上,《百扇贴》与阿波利奈尔的《图画诗》(Calligrammes,1918)颇为不同——后者是诗歌整体在视觉上对物象的摹仿。

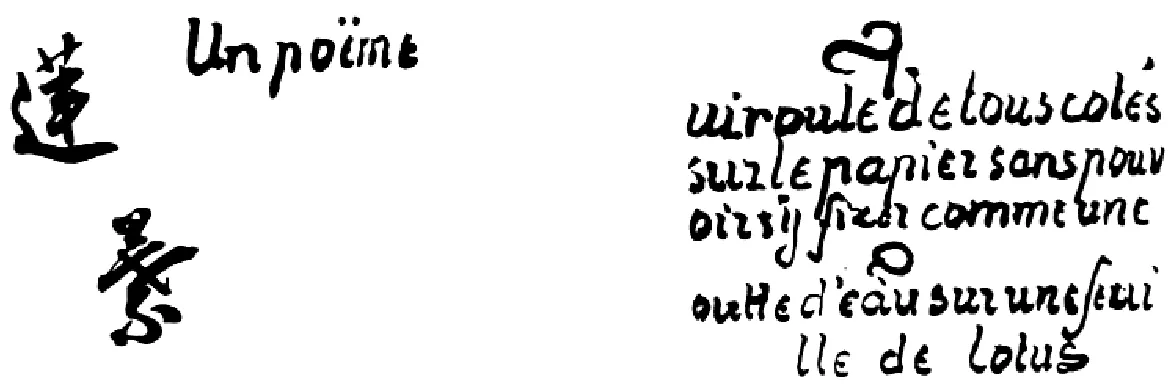

当然,在《百扇贴》中,也有少部分的具有物象特征的视觉诗。句108可谓一例:

(一首诗/滚来滚去在纸上无法停驻如莲叶上的一颗水珠)

诗中,被从词语“qui”与“goutte” 分离出来的两个首写字母“q”与“g”,在外形上各自摹仿一颗水珠;而“q”下面的三行文字与“g”下面的两行文字,词与词之间的边界几乎全被取消,聚拢成两片莲叶,托起上面的水珠。黑字在白纸上勾勒出的视觉造型,在整体上呼应了诗的内容:“一首诗/滚来滚去在纸上无法停驻如莲叶上的一颗水珠”。

而句108实则向我们透露出的,是《百扇贴》在文字表意、视觉图像之外,另一个重要的书写秘密:让诗静止,如水珠在叶上停止滚动。

在笔墨中凝固的,何止是词,也是整首诗。插入性空白、横竖交错的布局、词语边界的取消,使得诗的整体成为不可分割之物——诗成了画,不仅是时间的艺术,也成为空间的艺术。各成分间的关系超越了句法而具有共时性特征,“不再是单一的直线,而是第二空间里的自由酣畅”——第二空间是画的空间;它超越了诗的直线,让不同组成在视觉中获得共时的存在。

扇

在1900年代写于中国的《五大颂歌》中,克洛岱尔早已确立了一种磅礴恢弘的诗歌风格:

此刻诗的巨翼展开!

跟我提什么音乐?只消让我穿上

金色的凉鞋!

我不需要那些行头。我不要求你们

闭上眼睛。

我的词语,

都来自日常,却又全然不同!

在我的诗句中你们找不到韵脚也

找不到巫术。这就是你们的句子。可我知道如何让每一句焕然一新!

这花是你们的花而你们却说

认不出它。

这脚和你们的脚一样,而此刻我在

扇翼取代巨翼,长诗化作短歌。这其中,日本文化的熏陶是显而易见的。与此同时,“扇”也被寄予了不同寻常的意义。它是“清风”,自诗人手中飘出;它更是“气息”,给方寸纸间的万物以不朽的生命。在法语中,“风”与“气息”同居于“souffle”一词,使得《百扇帖》中的“扇”具有了双关含义。例如:“扇/诗人的话语只留下了气息”(句27);抑或,“扇/写在气息上的诗”(句77)。

在语言中实现对万物的创造与拯救,于诗人而言不是僭越上帝,而是在摹仿中体悟上帝的爱与拯救。诗,乃至更广意义上的艺术,在克洛岱尔看来,都是一种祈祷,是面对时间中的各种死亡,不让自己沦陷于忧伤,而是经由信仰之路追寻幸福与永恒。

实则,玫瑰与牡丹的对话——希望与虚无之间的角力——对于克洛岱尔,不仅是与日本文化的对话,也是与文化中的同时代人的对话。而在诗的领域,他的对话者正是他所敬重的师长马拉美。

《百扇帖》的“扇”,也蕴含着诗的飞升:

不是三个黑字/写于白色的翼翅而是几片白色被看不见的翼翅扇向你(句89)

“真”是空无,“谎言”则是救赎——它是语言所创造的梦与美,尽管只是“物质”的景观。在此,“物质”的对立面是神与灵。语言是人的智性的产物——智性在根本上也是物质的。

诗是语言;语言之前,还有世界;世界之前,还有气息。扇子的风连接了诗与世界,也承载着诗人的祈祷:

愿风/自扇中飘出把字吹散穿过的只有感动(句116)。

❶ 富田溪仙(1879-1936),日本画家,擅长日本画及佛教题材绘画;“溪仙”为艺名。克洛岱尔与之交谊深厚。1923年,溪仙为克洛岱尔的诗作《东京的内城墙》(La Muraille intérieure de Tokyo)片段配图;这一诗画作品被置于克洛岱尔同年在日本以经折装出版的《圣热纳维芙》(Sainte Geneviève)诗作背面。1926年的《四风帖》与《雉桥集》则为两人合作的扇面作品。两人围绕基督教与佛教的交谈对彼此的精神世界与艺术世界都颇有影响。

❷ 《四风帖》为作品的日文名称;法文名称为《Souffle des quatre souffles》。作品含六幅扇面,中间四幅分别以春夏秋冬为题材;头尾两幅各有克洛岱尔的一句短诗。《四风帖》木刻版由日本山涛书院1926年10月出版,印有两百套。

❸ 《雉桥集》为作品的日文名称;法文名称为《Poёmes du Pont des Faisans》;题名中的“雉桥”位于东京驻日法国大使馆的附近。《雉桥集》含三十六幅扇面,其中包含《四风帖》中的作品。该集的木刻版由日本日佛艺术社于1926年11月出版,印有两百四十套。

❹ 日本诗题由克洛岱尔的友人、法国文学教授山内义雄、吉江乔松确定;由有岛生马书写。

❺ Claudel (克洛岱尔), Journal, I (《克洛岱尔日记》卷一), Paris: Gallimard, 1968, 第716页。

❼ 同上,第825页。

❽ 同上,第828-829页。