中国省域农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调发展及影响因素分析

——基于农村多维相对贫困视角

2020 年末,我国绝对贫困人口全面清零,绝对贫困问题彻底消除,但我国农村依然存在相对贫困和多维贫困问题。相对贫困不仅囊括收入贫困,还包括由经济发展不平衡导致的教育、医疗、社会保障和基础设施等明显低于社会平均水平的多维贫困。 基础教育、医疗卫生、文化娱乐等基本公共服务滞后是农村地区存在多维相对贫困的重要原因, 提高基本公共服务的数量和质量有利于实现乡村“造血式”扶贫,为缓解多维相对贫困构建了有效的减贫机制。 乡村振兴发展则从产业、生态、生活等各方面推动农村发展,为改善多维相对贫困提供动力。 农村基本公共服务和乡村振兴密切相关,《国家乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》指出“农村基本公共服务水平进一步提升是乡村振兴的发展目标”, 两者的耦合协调发展影响农村地区的扶贫成效。 促进两个系统之间的良性互动和耦合协调发展,对改善农村多维相对贫困和实现城乡融合有重大意义。

一、文献综述

近年来,学界关于基本公共服务的研究成果比较丰富,主要从以下三方面展开。 一是关于基本公共服务供给的研究。 基本公共服务的供给主体不该仅局限于政府,而是要鼓励社会资本融入公共服务的建设当中

,促进基本公共服务供给主体由一元到多元的转变

,在互联网时代,要将基本公共服务供给与网络结合,以构建网络供需平台

。 二是关于基本公共服务均等化的研究。 有些学者对我国区域间、城乡间基本公共服务均等化水平进行测度

,指出我国基本公共服务存在不均等的问题,应完善转移支付制度

和推进乡村振兴战略

以补齐农村基本公共服务的短板。三是将基本公共服务与经济、城镇化和贫困问题结合起来研究。 周小刚、叶数红测算我国各地区11 年间的基本公共服务与经济发展的协调度

,董艳玲探究了基本公共服务均等化对缩小经济增长质量的地区差距的影响

。 曾繁荣等研究了人口、经济和社会三维新型城镇化与基本公共服务之间的关系

,尹鹏探究了我国31 个省区基本公共服务效率与城镇化质量的时空耦合关系

。 杨迎亚、汪为实证分析了城乡基本公共服务均等化与减缓相对贫困之间的相互关系

,郝晓薇等研究表明基本公共服务对农村多维贫困存在减缓作用

。

随着我国乡村振兴战略的实施与推进,学界关于乡村振兴的研究开始丰富,主要围绕以下三方面展开。 一是关于乡村振兴的评价与测度研究。 部分学者根据乡村振兴战略的五个总要求构建乡村振兴评价指标体系,并运用层次分析法、熵权法和TOPSIS 法等确定各个具体指标的权重

。 二是关于推进乡村振兴的路径研究。 学者们主要从农村自身发展和城乡融合两个角度提出推进乡村振兴发展的路径,认为乡村振兴不仅需要依靠农村激发其内生动力以探索自身发展路径

,同时还需要以城促乡来推动城乡共同发展

。 三是将乡村振兴与乡村旅游、城镇化和贫困问题结合起来研究。 李志龙和马小琴基于耦合协调度模型对区域乡村旅游和乡村振兴进行分析

。 有的学者构建耦合协调度模型以探究乡村振兴与新型城镇化之间的关系

,认为应在战略定位、策略手段和政策机制三个层面实现协同

,以统筹推进两者的耦合协调发展。 部分学者探究乡村振兴与脱贫攻坚之间有效衔接的逻辑

,指出应制定二者衔接的政策与细则,让乡村振兴为脱贫攻坚释放动力

。

已有文献中,虽然关于基本公共服务和乡村振兴两者都展开了丰富的研究,但对两者的关系研究较少。 理论研究层面,杨远根指出,促进城乡基本公共服务均等化的实现是解决吃饭问题的关键,而解决吃饭问题又是乡村振兴发展的根本目的,因此要实现城乡基本公共服务均等化以推动乡村振兴发展

。 实证层面,卢阳春、石砥利用耦合协调度模型测算了四省藏区农村基本公共服务和乡村振兴两系统的耦合协调度,并对其进行空间自相关分析

。

通过对现有文献的梳理,可以发现学界对于农村基本公共服务及乡村振兴的关系研究较少,且对两者之间的实证分析更为匮乏。 鉴于此,本文以2010—2019 年我国30 个省区市(不含西藏及港、澳、台,下同)为研究对象,构建农村基本公共服务和乡村振兴综合评价指标体系,利用熵值法和耦合协调度模型测算十年间各地区两系统的耦合协调度,并构建面板Tobit 模型和面板门槛模型以考察农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调度的影响因素,通过空间计量模型分析其影响因素的空间溢出效应。

2.2 随访期内不良心血管事件发生情况 发生不良心血管事件患者共35例,发生率10.0%(35/350),其中,再发心绞痛或非致死性心肌梗死5例,再次血运重建3例,心源性死亡2例。

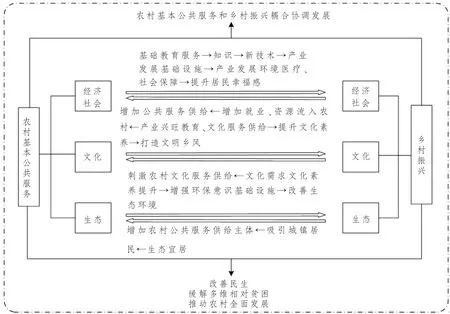

二、农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调机制分析

一方面,农村基本公共服务是乡村振兴发展的重要支撑。 农村基本公共服务的有效供给,从经济、文化、生态和社会等方面为乡村振兴的发展提供支持。 农村基础教育服务有利于提高农业生产人员的知识水平,使得农业生产人员具备学习新技术的能力,提高农业生产的质量和效率,从而更好地推动农村产业的发展。 农村基础设施的建设和改善,水、电的充足供应为农业的发展提供了基本保障,创造了利于产业发展、良好稳定的环境,从而促进农村产业兴旺。 文化娱乐服务的有效供给,有利于提升农民的文化素养,促进人与人之间的和谐相处,打造文明乡风。文化素养的提升,会增强农村居民的环保意识。 农村完善的供水系统和公共厕所等基础设施,在便利农民生活的同时,也利于打造良好的生态宜居环境。 不论是农村医疗卫生水平的提高还是社会保障的改善,都能提高农民的身心幸福感,推动着农村社会的建设。

另一方面,乡村振兴发展是农村基本公共服务的战略保障。 乡村振兴的发展,不仅强调农村经济和社会的发展,同时也注重农村生态的改善和文化素养的提升。实施乡村振兴战略,推动农村经济发展和社会建设,可以为农村居民提供更多的就业机会,同时有利于吸引资金、物品和人才等资源流入农村,从而增加农村基本公共服务的供给并提升其质量。 改善农村生态,不仅可以为农村居民营造宜居环境,还能增加农村对城镇居民的吸引力,促进农村基本公共服务供给主体的多元化。 提升农村居民的文化素养,会增加农村地区的文化需求,从而刺激农村文化服务的有效供给。

不论是提高农村基本公共服务水平还是实施乡村振兴战略,其目标都是为了实现农村的全面发展,缩小农村与城市的差距,改善民生,提升农村居民的幸福感。 因此,农村基本公共服务和乡村振兴两个系统之间相互促进,推动农村建设,改善农村多维相对贫困。 综上所述,农村基本公共服务与乡村振兴的耦合协调机制见图1。

三、模型构建、指标选取和数据来源

运用熵值法、耦合协调度模型、面板Tobit 模型、面板门槛模型和空间计量模型,并选取指标数据,对农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调度相关问题进行实证分析。

(一)模型构建

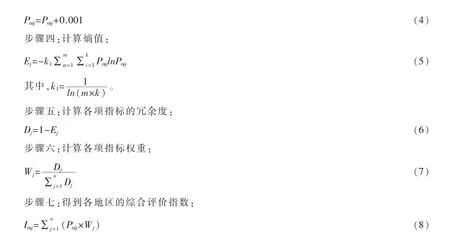

1.农村基本公共服务、乡村振兴发展水平测度模型

熵值法是一种基于信息熵理论的客观赋值方法。 即数据越离散,所含信息量越多,对综合评价影响越大。 使用熵值法分别对农村基本公共服务和乡村振兴两大指标体系的各个具体指标进行赋权,以便客观准确地测度农村基本公共服务水平和乡村振兴发展水平的综合评价指数。 具体步骤如下:

2.耦合协调度模型

本文选取2010—2019 年我国30 个省、市、自治区(不含西藏及港、澳、台)的相关数据,所涉及指标的原始数据来源于历年《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》及各省市统计年鉴,个别缺失数据采用插值法处理。

《“十三五”国家基本公共服务清单》将基本公共服务划分为基本公共教育、基本劳动就业创业、基本社会保险、基本医疗卫生、基本社会服务、基本住房保障、基本公共文化体育和残疾人基本公共服务八大部分。 本文在参考清单文件的同时,借鉴已有研究

,依据科学性、系统性、可比性和数据可获取性等原则,构建农村基本公共服务指标体系。 该指标体系包含基础教育、医疗卫生、社会保障、文化娱乐和基础设施5 个一级指标及12 个二级指标(见表1)。

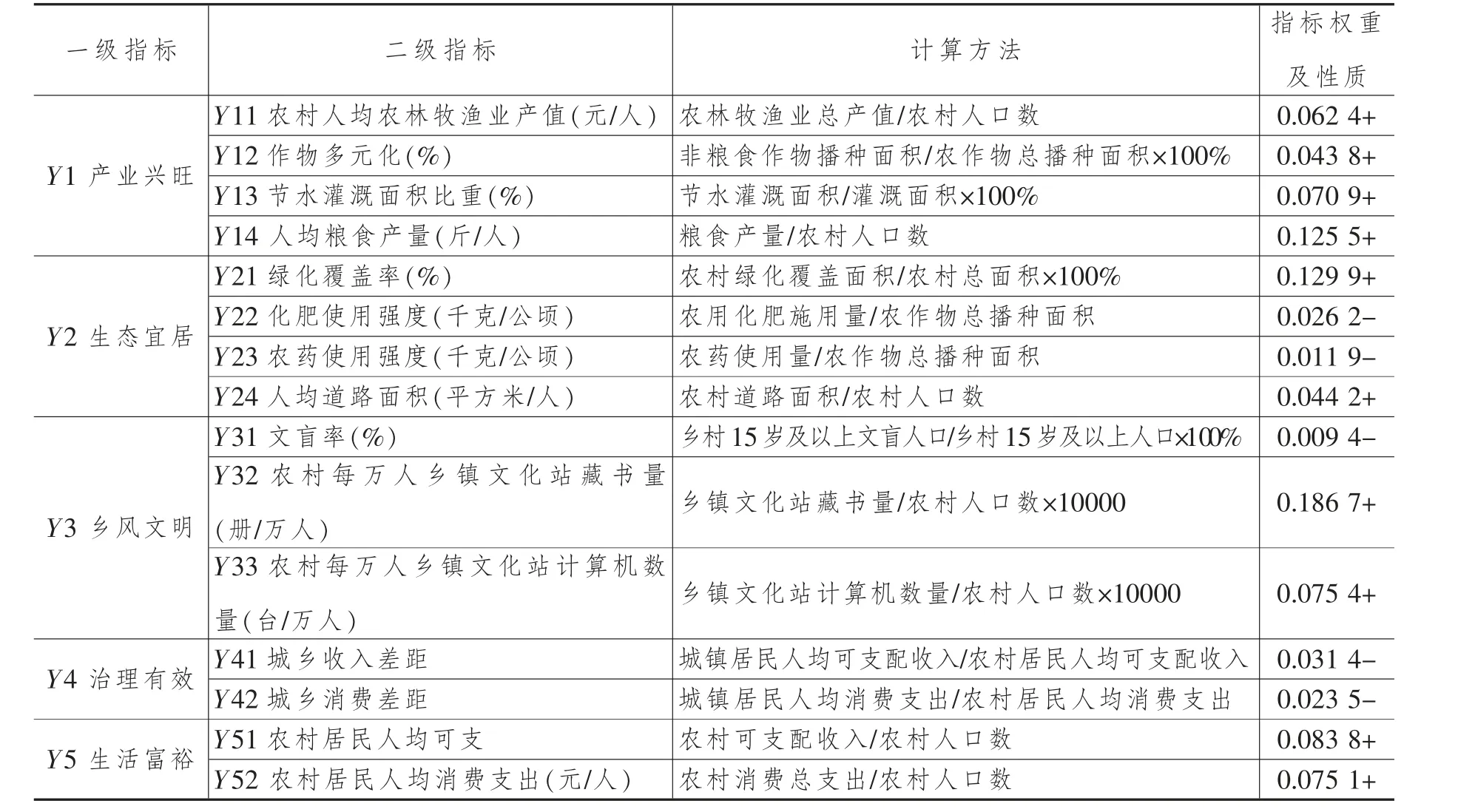

基于《国家乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》和现有研究成果

,本文构建乡村振兴指标体系,共设置产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕5 个一级指标及15 个二级指标(见表2)。

步骤三:负向平移:

步骤一:对各个具体指标进行标准化处理(设有m 个年份,k 个地区,j 项指标):

耦合协调度模型用于分析事物之间的耦合协调发展水平,该模型涉及耦合度C、协调指数T 和耦合协调度D 三个指标值的计算。 本文将测算得出的农村基本公共服务和乡村振兴两大系统的综合评价指数分别定义为U

、U

,则:

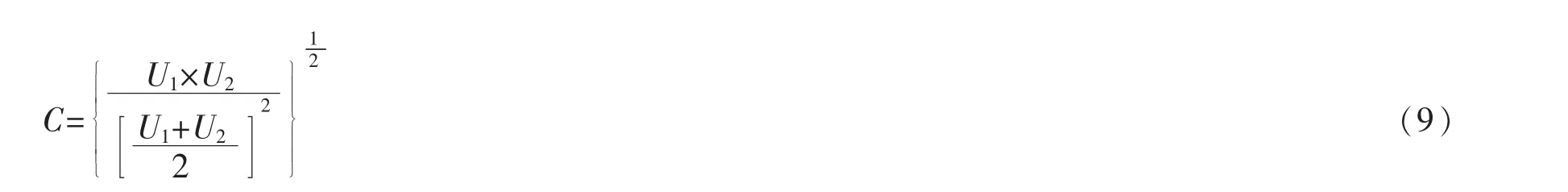

(1)耦合度

式中,C 为耦合度,且取值范围在0~1 之间,C 越大表示二者间的发展越有序。

(2)耦合协调度

由于耦合度仅能反映农村基本公共服务和乡村振兴之间相互作用程度的强弱,难以衡量两个系统之间的协调发展水平,因此需要进一步计算耦合协调度:

“普通话”课程具有很强实践应用性,学生在教师的指导下需要大量的训练。针对普通话的教学特点,将所有教学内容设计为两个大的项目,每个大项目下包含几个子项目,以上项目设计如图所示:

式中,C 为耦合度;T 为两个系统的综合协调指数,反映两个子系统之间的协调发展水平;D 为耦合协调度;α 和β 为待定系数,用来反映农村基本公共服务和乡村振兴在综合系统中的作用程度,α+β=1,借鉴已有文献的研究

,本文将α 和β 均取值为0.5。

(3)耦合协调度阶段划分

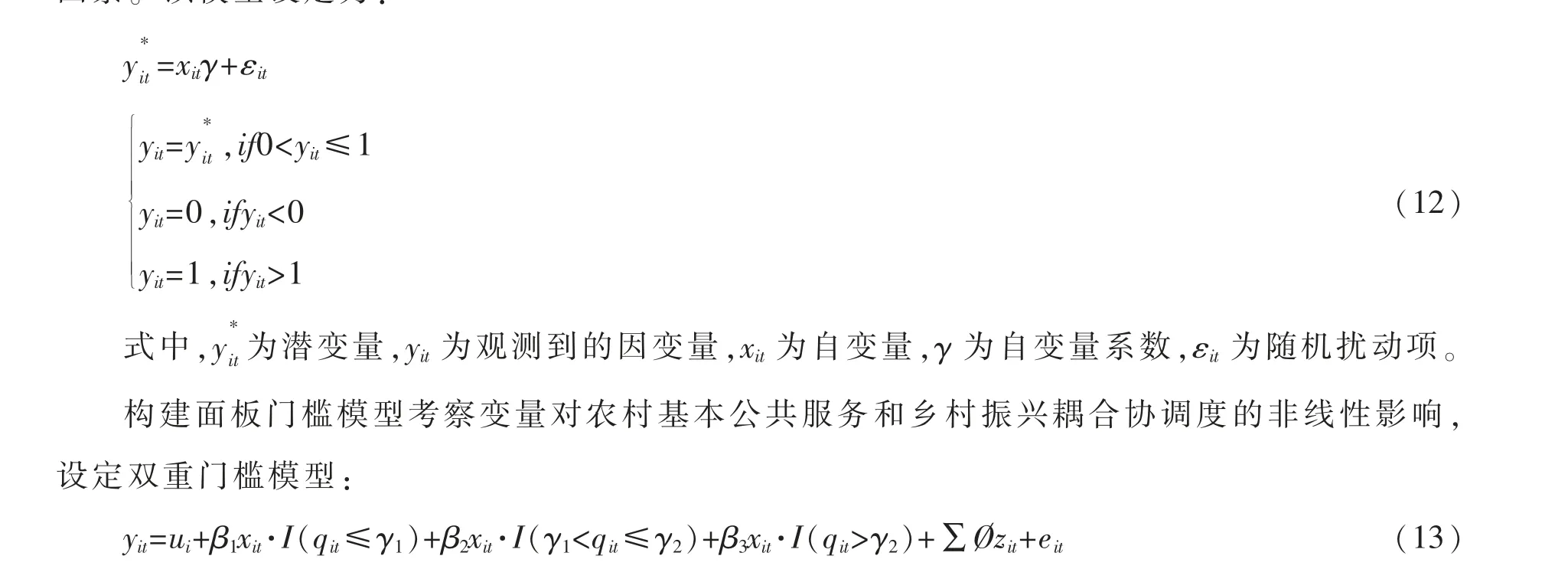

3.面板Tobit、面板门槛模型

考虑高维空间中的两点a和b,首先根据其余数据点到a和b的欧氏距离创建两个邻居列表Oa和Ob,与a或b距离越小的点在列表中的位置越靠前,图1给出了邻居列表的示例。

式中,i 表示地区,t 表示年份,y

为被解释变量,x

为解释变量,u

为用于控制不同地区无法观测的个体特征,I(·)为示性函数,q

为门槛变量,γ 表示待估计的门槛值,z 表示一组控制变量,Ø 表示相应的参数向量,e

表示随机扰动项。

4.空间计量模型

(1)空间自相关检验

本文设定空间经济地理嵌套矩阵作为空间权重矩阵,基于此,采用Moran's I 指数进行空间自相关检验,其计算公式为:

式中,ρ 为本地区变量对邻近地区的影响系数,ρ>0 表示存在正向空间溢出效应,ρ<0 则表示存在负向空间效应;i 和t 分别表示地区和时间;φ

为地区效应,ν

为时间效应,ε

为随机扰动项。

(二)指标选取和数据来源

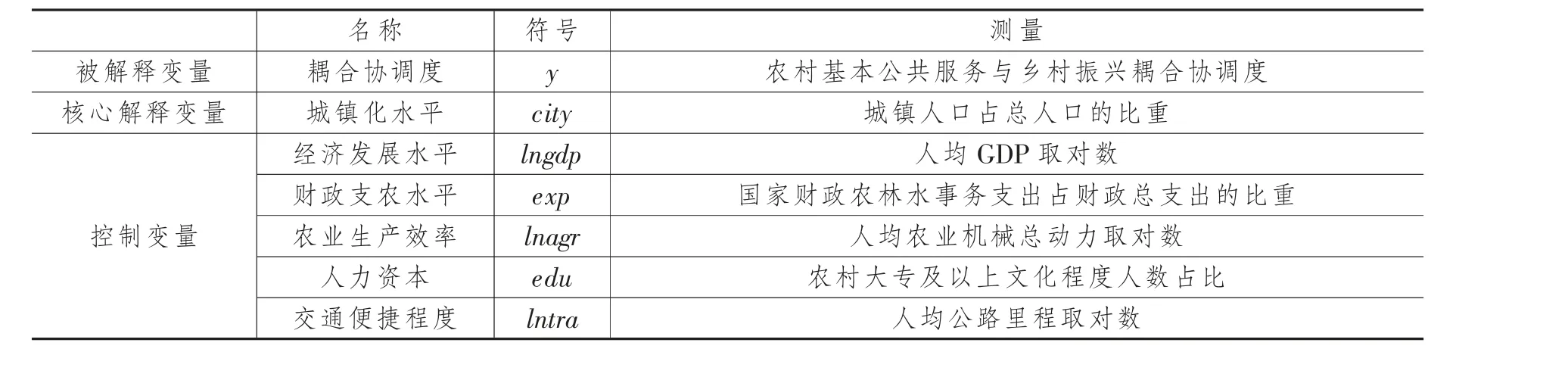

1.指标选取

参考现有文献和基于现实状况,本文从分别从经济、社会、财政和各地区农村自身发展状况四个角度切入,考察不同地区的经济发展水平(经济因素)、城镇化水平(社会因素)、财政支农水平(财政因素)、农业生产效率(农村状况)、人力资本(农村状况)和交通便捷程度(农村状况)对农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调发展的影响

,并深入分析影响因素的空间溢出效应。

各变量说明见表4。

城镇化进程的推进及城镇化水平的提高,利于城市发展对农村产生溢出效应,推动以城带乡和城乡共同发展,从而对农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展产生积极作用。

(2)经济发展水平(lngdp)

经济发展水平的提高,为农村的发展提供了坚实的资金和物质保障,有利于促进农村经济、社会、文化和生态等各个方面水平的提升,进而推动农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展。

(3)财政支农水平(exp)

马蹄寨村委会位于柏林乡南部,距乡政府所在地5公里,辖20个村民小组,897户,3593人。全村共有党员94人,有贫困户153户569人,低保户485户;五保户5户;村“两委”班子成员6人,其中女1人,初中学历3人,高中学历2人,大学学历1人(大学生村官),党员5人,团员1人,年龄最大60岁,最小24岁,平均年龄40岁。从目前情况看,在本村党组织建设中存在以下问题:

农村教育、医疗、文化等基本公共服务的保障或者是乡村振兴发展,都需要财政资金的支持,因此财政支农水平是农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调发展的重要影响因素。

(4)农业生产效率(lnagr)

农业生产效率与农村发展息息相关,农业生产效率的提高有利于吸引资金、劳动和配套设施等要素流入农村,从而影响农村基本公共服务的数量与质量,因此农业生产效率是农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调度的可能影响因素。

(5)人力资本(edu)

不论是农村基本公共服务还是乡村振兴的发展,都需要农村人力资本的提升,因此人力资本也是农村基本公共服务和乡村振兴两系统耦合协调发展的影响因素。

(6)交通便捷程度(lntra)

交通便捷程度的提高,不仅有利于城镇地区的资本、劳动等各要素涌入农村,还便于农产品出售,加强农村地区与城镇地区的联系,从而推动农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展。

(1)城镇化水平(city)

2.数据来源

本文选取2010—2019 年我国30 个省、市、自治区(不含西藏)的相关数据,所涉及变量指标的原始数据源于历年《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》及各省市统计年鉴,个别缺失数据采用插值法处理。

四、实证分析

结合前文构建的指标体系和模型,分别测算农村基本公共服务和乡村振兴综合评价指数,计算两系统耦合协调度,深入分析耦合协调度的影响因素及其溢出效应。

(一)农村基本公共服务和乡村振兴综合评价指数结果分析

运用熵值法分别对表1 和表2 中的农村基本公共服务(U

)及乡村振兴(U

)综合评价指数进行测算,并通过图2 呈现2010—2019 年我国农村基本公共服务和乡村振兴综合评价指数的水平。 总体上,我国农村基本公共服务和乡村振兴的综合评价指数在2010—2019 年间均呈明显增长趋势:农村基本公共服务的综合评价指数从0.307 4 增至0.544 6,增幅为77.16%;乡村振兴的综合评价指数由0.211 1 增长到0.395 2,增幅为87.21%,大于农村基本公共服务综合评价指数增幅。 2010—2019 年,农村基本公共服务的综合评价指数均高于乡村振兴的综合评价指数,表明我国乡村振兴发展相对滞后于农村基本公共服务的发展。

老道想了想,虚张声势地说道:“平日里常积善缘,广施阴德,或可在三五年内破解此难。若是要快,就只能倚仗驱秽避邪之物了。”

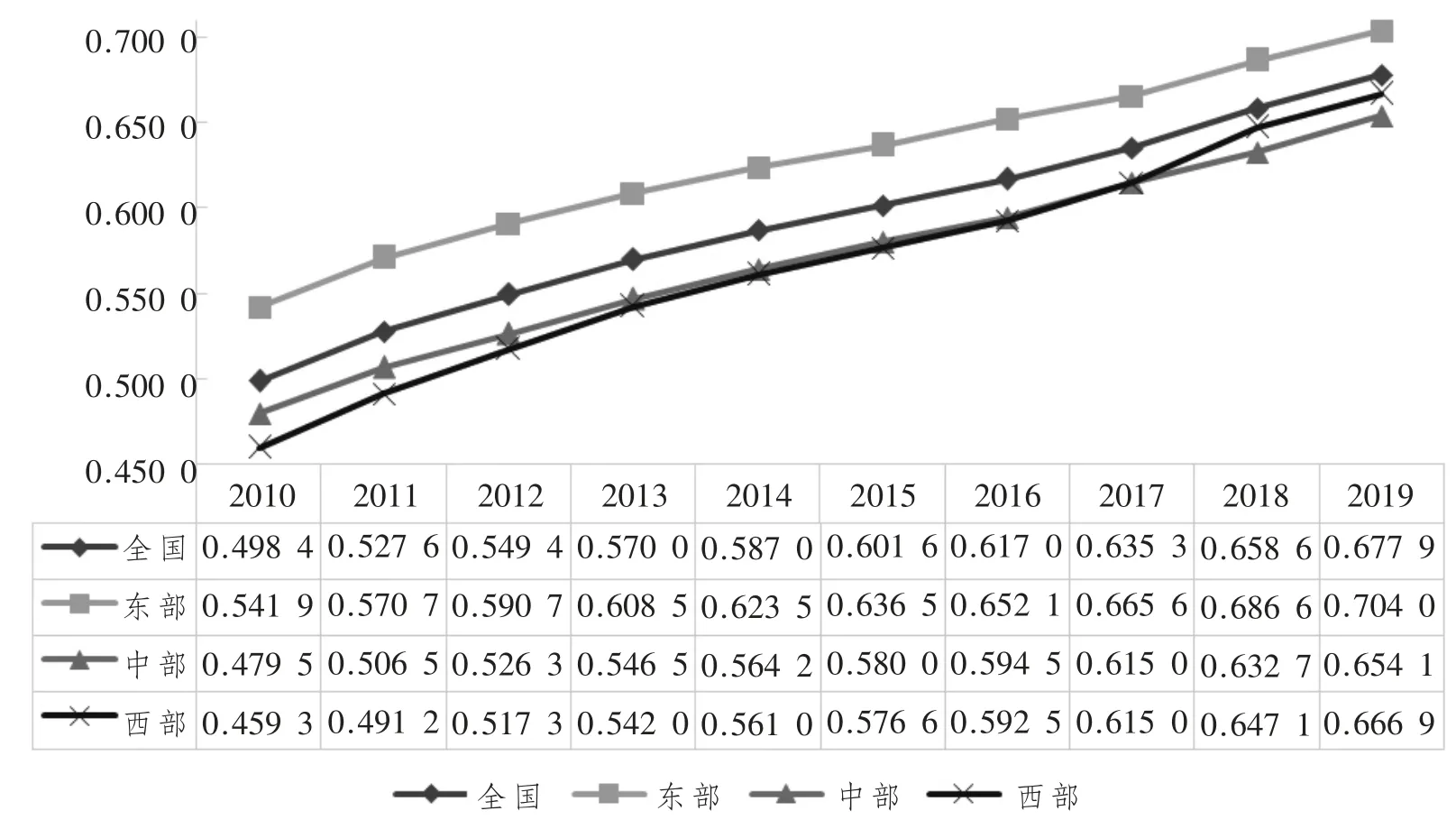

(二)农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调度分析

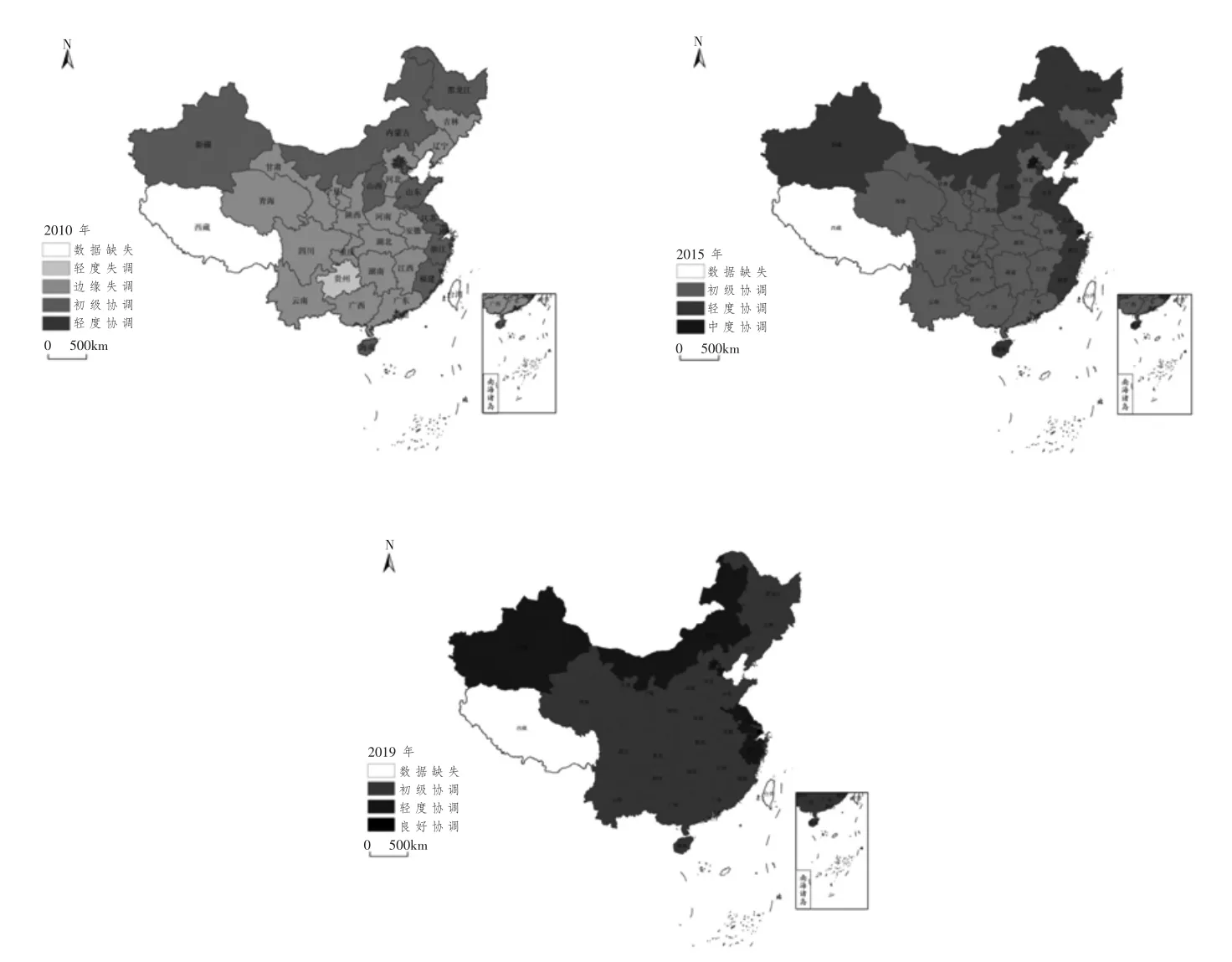

借助耦合协调度模型,测算出2010—2019 年我国农村基本公共服务和乡村振兴两个系统的耦合度(C)、协调度(T),并最终计算出两个系统的耦合协调度(D)(表5)。 从时序演变来看(图3),2010—2019 年我国农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调度由0.498 4 提升至0.677 9,增幅为36.02%。 研究期内,东部地区两系统的耦合协调度高于全国水平,从0.541 9增长到0.704 0, 增幅为29.91%,2013 年东部地区农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调发展达到轻度协调水平,2019 年进入中度协调发展阶段。 2010—2019 年间,中、西部农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调度低于全国平均值。 2010—2016 年中部地区两系统耦合协调度高于西部地区,其中2013 年、2014 年和2016 年中、西部地区耦合协调度趋同,2017 年中、西部耦合协调度相等,均为0.615 0。 2018—2019 年西部地区耦合协调度则高于中部地区,这表明西部地区农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展水平反超中部地区。

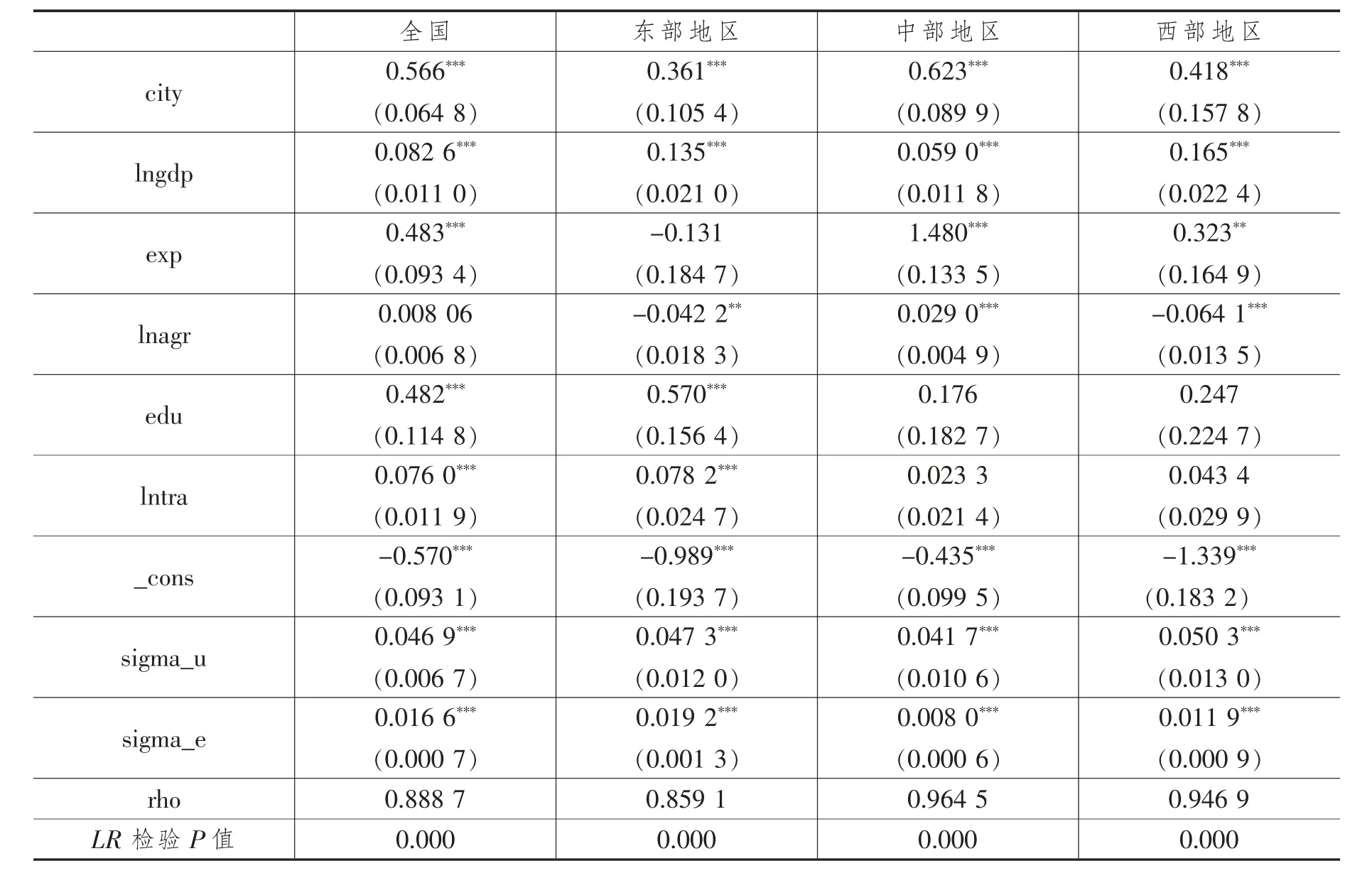

本文采用替换变量法来对主回归结果进行稳健性检验。 鉴于现有研究中部分学者用人均财政支农支出衡量财政支农水平,因此使用该计算方法来替换原有的财政支农水平指标,其他变量保持不变,分别对全国整体、东部地区、中部地区和西部地区的结果进行检验,面板Tobit 回归结果见表11。

整体上来看,全国30 个省市区的耦合协调度呈增长趋势,且东部地区的耦合协调度总是高于中、西部地区。 2010 年,我国各地区农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调度普遍较低,均值为0.498 4,呈现出4 个主要的耦合协调发展阶段。 仅贵州处于轻度失调阶段,其耦合协调度为0.370 1,分布在西部地区。 有17 个省市处于边缘失调阶段,主要集中在中部和西部地区。 天津、江苏、浙江、福建、山东、海南、山西、内蒙古、黑龙江和新疆共10 个省市处于初级协调阶段,主要分布于东部和中部地区。 北京和上海的耦合协调度分别为0.656 0 和0.683 8,已经进入轻度协调阶段。 2015 年,全国耦合协调度均值为0.601 6,与2010 年相比增幅为20.71%,总体呈现三个耦合协调发展阶段。 30 个省、市和自治区均已处于协调发展阶段,其中,17 个省市已经步入初级协调阶段,主要分布于中部和西部地区。11 个省市处于轻度协调发展阶段,主要分布在东部和中部地区,西部地区仅有新疆进入轻度协调发展阶段。 北京和上海进入到中度协调发展阶段。2019 年,全国农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调度均值水平为0.677 9,与2015 年相比增幅不大。上海的耦合协调度最高,为0.819 6,达到良好协调发展阶段。东部地区的北京、天津、江苏、浙江和中部地区的内蒙古及西部地区的新疆进入中度协调发展阶段。其余23 个省市均处于轻度协调发展阶段。

(三)面板Tobit 回归和面板门槛回归结果分析

1.总体回归

本文首先采用VIF 检验以考察解释变量间是否存在多重共线性,结果如表6 所示。各个解释变量的VIF 值均小于10,表明其不存在多重共线性。

运用Stata 16 进行面板门槛效应检验并估计门槛值,对面板Tobit 模型进行LR 检验。

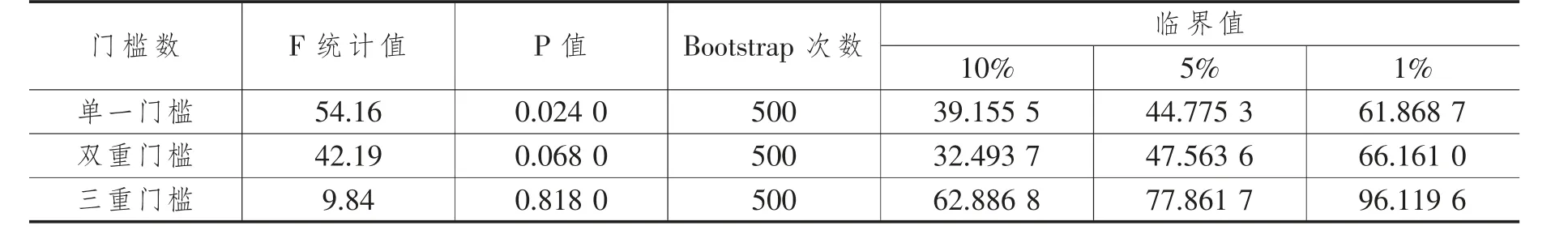

将城镇化水平(city)作为门槛变量,采用Bootstrap 法抽样500 次,依次对单一门槛、双重门槛和三重门槛效应进行检验,结果见表7。 由检验结果可知,单一门槛和双重门槛效应检验的P 值均小于0.05,在5%的显著性水平下显著,而三重门槛效应的P 值不显著,表明城镇化水平对农村基本公共服务和乡村振兴两系统的耦合协调度存在双重门槛效应的非线性影响。

滴滴是最有野心的那个巨头。在滴滴和其背后的腾讯的推动下,ofo和摩拜开始被资本“催婚”。但是,大家都没想到,年轻的戴威竟然如此倔强,还有他手中的一票否决权,最终改变了很多人的命运。

基于双重门槛效应,进一步对门槛值进行估计(见表8),得出城镇化水平变量第一个门槛值为0.673 5,第二个门槛值为0.826 4,95%的置信区间分别为[0.670 3,0.673 7]和[0.821 4,0.829 3]。

面板Tobit 回归的LR 检验P 值为0,因此拒绝“使用面板Tobit 模型”的原假设,选用随机效应面板Tobit 模型进行回归分析。 面板Tobit 模型和面板门槛模型回归结果见表9。

由面板Tobit 回归结果可知,从全国整体的回归结果来看,一是城镇化水平(city)。 城镇化水平的回归系数为0.453,并且通过1%的显著性水平检验。 城镇化水平的提高有利于推动城乡融合发展,城镇化水平越高,则以城带乡发展能力越强,对于农村经济、社会、文化和生态等方面产生积极作用,从而推动农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展。 二是经济发展水平(lngdp)。经济发展水平的回归系数为0.116,且通过1%的显著性水平检验。这表明经济发展水平会对农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展产生重要影响。 一般情况下,一地区经济发展水平越高,则会更为重视推动农村的发展,有利于各类资源分配到农村,对改善农村基本公共服务产生积极作用,从而促进农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展。 三是财政支农水平(exp)。 财政支农水平的回归系数显著为正,这说明其对两系统的耦合协调发展产生显著正向影响。 财政支农水平越高,表明财政支出中用于农业农村发展的支出越多,利于农村基本公共服务的改善和乡村振兴战略的推进,从而推动二者耦合协调发展。 四是农业生产效率(lnagr)。 农业生产效率的回归系数为-0.001 68,但其回归结果并不显著。 由此,从全国整体范围来看,农村生产效率并未对农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展产生显著影响。五是人力资本(edu)。人力资本的回归系数为0.673,且通过1%的显著性水平检验,表明人力资本对两系统的耦合协调度产生显著的正向作用。 一般来说,农村人力资本的提升,利于改善农村基本公共服务的质量,对推动农村整体发展有促进作用,从而对农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展产生重要影响。六是交通便捷程度(lntra)。交通便捷程度的回归系数显著为正,这表明在一般情况下,交通便捷程度会对农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调度产生显著的正向影响。 一方面,交通便捷程度越高,越利于城镇中的各种商品和服务涌入农村,增加农村基本公共服务供给和改善其质量;另一方面,交通越便捷,也越利于农村的各种农产品输出到城镇中,加强了城乡之间的联系,推动了农村的发展。 由此看来,交通便捷程度越高越利于推动农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展。

由面板门槛回归结果可知,将城镇化水平作为门槛变量,当城镇化水平小于0.673 5 时,城镇化水平的作用系数为0.539 且在1%的水平下显著; 当城镇化水平在0.673 5 和0.826 4之间时,其作用系数为0.588 且在1%的水平下显著,当城镇化水平高于0.826 4 时,其作用系数为0.683 且在1%的水平下显著。这表示城镇化水平对农村基本公共服务和乡村振兴两系统的耦合协调度的提升存在显著的推动作用,且越过第一、第二个门槛值后推动作用依次加强。经济发展水平、财政支农水平、人力资本和交通便捷程度的回归结果与面板Tobit 回归结果保持一致,均对耦合协调度产生显著的正向影响;农业生产效率的影响并不显著。

[4][5]詹姆斯·汤普森:《行动中的组织——行政理论的社会科学基础》,敬乂嘉译,上海:世纪出版集团、上海人民出版社,2007年,第171-179页。

2.三大区域回归

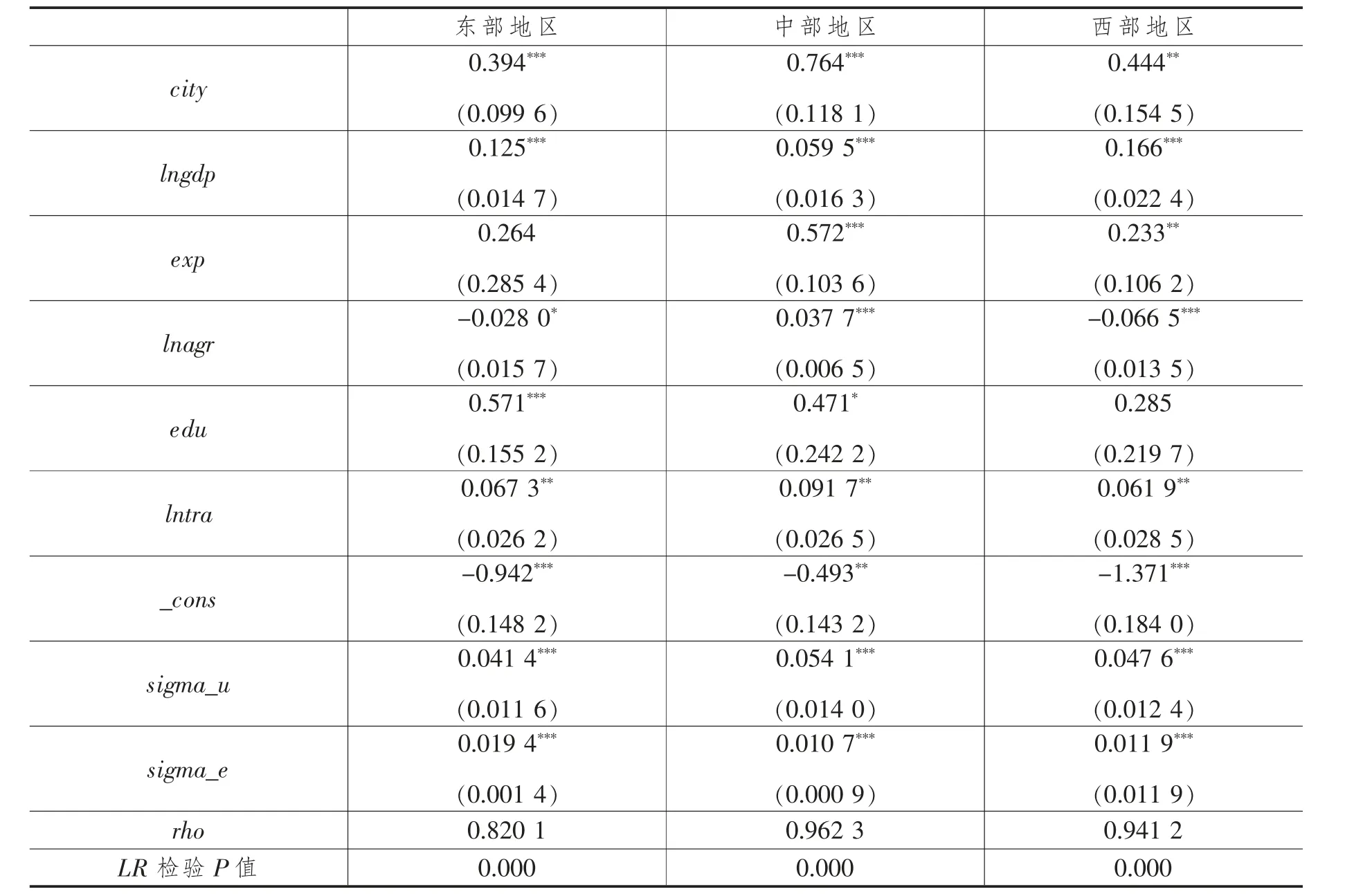

为进一步探究各影响因素是否存在区域异质性, 对东部、 中部和西部三大区域进行面板Tobit 回归分析。 回归结果见表10。

从东、中、西部三大区域回归结果来看,一是城镇化水平(city)方面。 东、中和西部三大区域的城镇化水平回归结果显著为正,与全国整体的估计结果一致,说明三大区域的城镇化水平对耦合协调度都会产生显著的正向作用。 回归系数呈中部、西部和东部地区递减趋势,表明城镇化水平对中部地区耦合协调度的作用效果更为明显,西部地区次之,而东部地区较弱。 原因可能在于城镇化水平的提升对中部地区农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展产生了更多的边际效应,更有力地推动了两系统的耦合协调发展;东部地区的城镇化水平本就高于其他地区, 因此东部地区城镇化水平的提升对两系统耦合协调发展产生的边际效应小于中、西部地区。 二是经济发展水平(lngdp)。 东、中和西部地区的经济发展水平回归系数都为正值,且通过1%的显著性水平检验,表明东、中和西部三大区域的经济发展水平都对农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调度产生显著正向影响。 与此同时,可以发现回归系数的大小呈西部、东部和中部依次递减的趋势,说明经济发展水平对西部地区两系统耦合协调度的作用效果最为明显,东部地区次之,对中部地区相对较弱。 因此,中部地区应进一步提升经济发展的质量,将经济发展的成果惠及农村地区,加强经济发展水平对农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调发展的正向作用。三是财政支农水平(exp)。中部和西部地区的财政支农水平回归系数显著为正,这表明财政支农水平对中、西部地区农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调度产生显著的正向作用。财政支农水平对东部地区的正向作用不显著,原因可能在于:东部地区财政支农水平较低,即财政支出中用于农业农村的支出比重较低,因此财政支农水平对两系统的耦合协调度作用不显著。 四是农业生产效率(lnagr)。 农业生产效率对中部地区的作用都显著为正,表明中部地区的农业生产效率会对农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展产生显著的正向作用。 东、西部地区农业生产效率的回归结果显著为负,说明东、西部地区农业生产效率反而对两系统的耦合协调度产生显著的负向影响,原因可能在于:东部地区的农业机械化程度较高,而在农业生产效率提高的同时,给农村的土壤、空气等生态环境等带来了一定程度的破坏,因此反而不利于农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展;而西部地区农业生产效率较低,抑制两系统耦合协调发展。 五是人力资本(edu)。 东、中部地区的人力资本回归系数为正值,且分别通过1%和10%的显著性水平检验,与全国整体的估计结果一致,说明东、中部的人力资本对两系统的耦合协调度产生显著的正向作用。 人力资本对西部地区的作用不显著,因此西部区域应提升农村人力资本以改善农村基本公共服务和推动乡村振兴的发展,由此充分发挥人力资本对农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调发展的积极作用。 六是交通便捷程度(lntra)。 东、中和西部地区的交通便捷程度回归结果都显著为正,与全国整体回归结果一致,说明三大区域的交通便捷程度越高,则两系统的耦合协调度越高。

3.稳健性检验

基于ArcGIS 空间可视化分析和耦合协调度的等级类型划分标准,本文分别展示2010 年、2015年和2019 年全国30 个地区农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调度的空间变化(见图4)。

(2)①有机碳的脱除率受两个因素的共同影响:一方面,温度越高,反应速率越快,在相同投料比、相同反应时间内,有机碳的脱除率越高;另一方面,温度升高可使较多的H2O2分解,氧化剂的量减少,使得有机碳的脱除率降低。80℃后,H2O2分解对有机碳脱除率的影响超过了温度升高的影响,导致脱除率逐渐降低。

从全国来看,城镇化水平、经济发展水平、财政支农水平、人力资本和交通便捷程度的回归系数为正,且都在1%的水平下显著,相较于主回归结果,只是回归系数大小发生变动。 农业生产效率的回归系数不显著,也与主回归保持一致。 从三大区域来看,东部、中部和西部地区的稳健性检验,仅个别变量的显著性有所变动,回归系数的方向几乎未变,所得结论几乎与主回归结果保持一致。 由此看来,主回归结果具有稳健性。

专职队伍不断精壮,培育活力。省公司设置专职纪委书记,监察部专职纪检人员从2016年年初的5人扩充到14人,每个市州分公司都有3~4名专职纪检人员, 6个较大的县分公司配备了专职人员,其他县分公司均配备了兼职人员。

(四)空间计量结果分析

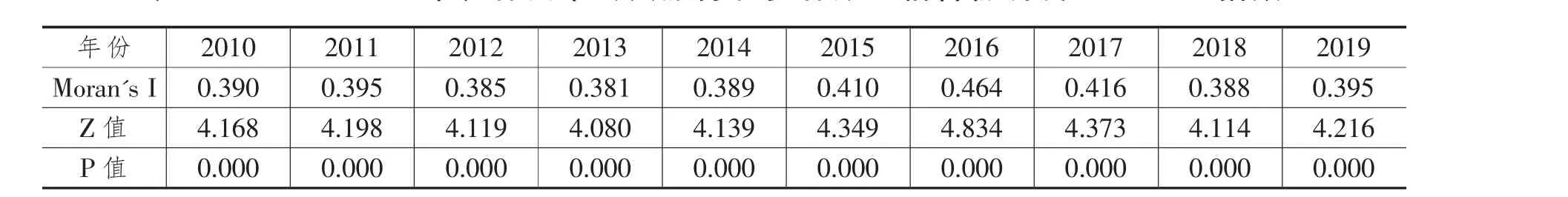

在进行空间面板分析之前,首先进行空间自相关检验,Moran’s I 指数计算结果见表12。根据检验结果显示,研究期内农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调度的Moran’s I 指数值均大于0,且通过1%的显著性水平检验,表明两系统的耦合协调度存在明显的空间相关性。

农村基本公共服务和乡村振兴两大系统的耦合协调度在0~1 之间,被解释变量为受限因变量, 因此本文采用面板Tobit 模型研究农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调发展的影响因素。 该模型设定为:

在LM 检验中,SEM 模型的LM 和RobustLM 检验P 值分别为0.003 和0.001,均通过1%的显著性水平检验,表明应拒绝“无空间自相关”的原假设;SAR 模型的LM 检验P 值(0.101)不显著,但RobustLM 检验的P 值(0.015)显著。 这些结果都说明应进行空间计量分析,但仍需进一步通过LR 检验和Wald 检验以选择恰当的空间面板模型。

在LR 检验和Wald 检验中,SAR 模型LR 检验和Wald 检验的P 值分别为0.000 4 和0.000 3,通过1%的显著性水平检验,拒绝“SDM 模型能退化为SAR 模型”的原假设;SEM 模型的LR 检验和Wald 检验P 值分别为0.000 6 和0.000 4,同样拒绝“SDM 模型能退化为SEM模型”的原假设,因此本文选择空间杜宾模型(SDM)进行空间计量分析。

观察患者的心绞痛发作情况(发病次数及时间),记录治疗前、后24 h动态心电图情况,结合冠心病心绞痛疗效标准进行治疗效果评价[3],统计两组患者不良反应发生率。

长期来,语文教师已经形成了“点滴不漏”的“全景式”施教的教学思维与教学习惯,他们生怕自己的一点小疏忽会造成学生的大损失,于是用自己的“扎实”与“勤奋”对文本进行着详尽的解读,并从字词句篇到语修逻文对学生进行周全的训练,使语文课堂教学不但没有“瘦身”,而且更加“肥胖”,致使一篇优美的文章常常被肢解得支离破碎,学生失去了阅读的兴趣。为此,我们需要从没有主次、杂乱无章的教学状态中解放出来,还语文教学简约而又本真的面目,彰显课堂的高效性。

在Hausman 检验中,统计量chi2(6)的值为79.19,其P 值为0 小于0.1,因此选用固定效应模型。在输出SDM 模型的个体固定效应、时间固定效应及个体和时间双固定效应的结果后,发现时间固定效应的R2(0.849 6)大于个体固定效应(0.772 7)和个体时间双固定效应(0.741 8),且log-likelihood 为670.518 5,说明时间固定效应模型的拟合度和可信度较高,因此选择时间固定效应的空间杜宾模型进行空间溢出效应分析。

1934年中央苏区还发行了“中华苏维埃共和国借谷证”,面额高的有“伍拾斤”“壹佰斤”,低的只有“捌两”“玖两”“拾两”“拾壹两”“壹斤”。票面注明“此票专为1934年向群众借谷充足红军给养之用”,还明显标示“粮食人民委员陈潭秋”及印章(党的一大代表陈潭秋是我党我军的“第一任粮食部长”)。借谷证是根据当时红军战时流动性很大、经常转战迁移等特征而发行的粮票。凭此证可以沿途在群众家吃饭或向当地政府仓库、红军仓库、粮食调剂局、粮食合作社、备荒仓以及群众借取粮食,然后凭借谷证向政府结算。其他革命根据地也都发行有类似的借谷证、米票、饭票,如1934年闽浙赣省苏区发行的“红军饭票”。

便捷成熟的版权交易系统,应涵盖展示定价、协商签约、交付完成等各环节。这样的系统将大幅缩减交易环节、减低交易成本、提升交易效率,并将交易物及协议标准化和规范化,同时这种新型的技术融合必能反向刺激整个行业,催生相应的产业革新。

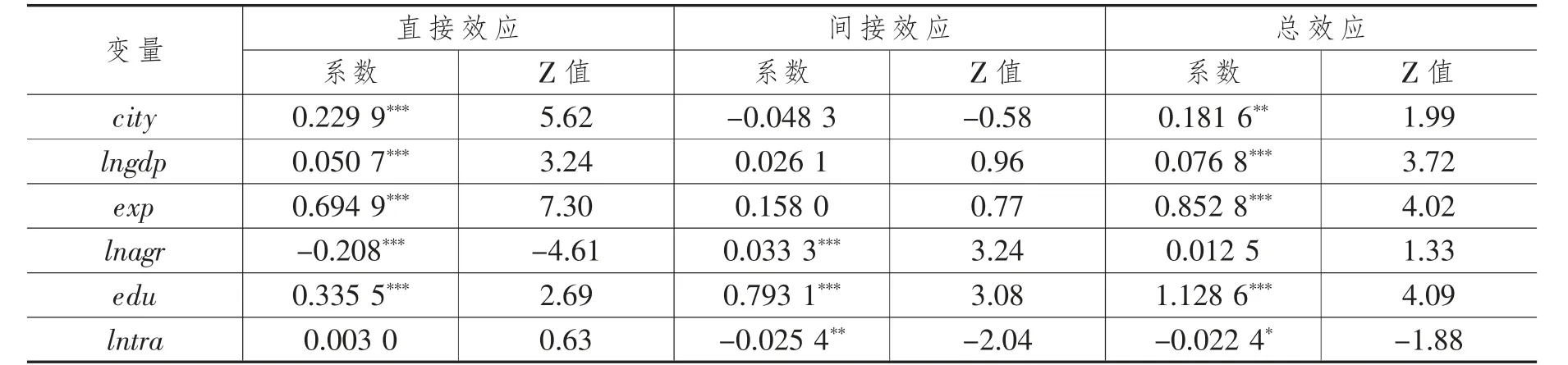

为精确分析各变量的空间效应,用偏微分法进行效应的分解,结果见表13。

城镇化水平(city)直接效应估计系数在1%的水平下显著为正,间接效应估计系数不显著。这表明城镇化水平的提高会对农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展产生明显的推动作用,但其对周边地区的溢出效应不显著。 一地区的城镇化水平提高会产生虹吸效应,吸引邻地资本和劳动等要素集聚到本地,城市发展成果惠及农村,加强城乡互动,有利于促进本地区农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调发展; 与此同时, 邻地的资源集聚到本地也抑制了相邻地区的耦合协调发展。经济发展水平(lngdp)直接效应在1%的水平下显著为正,间接效应为正但不显著。 经济发展水平提高,加深农村发展的重视程度,使得更多的优质人、财、物资源重新分配到农村,对本地农村发展起到支撑作用,促进两系统的耦合协调发展。 但本地经济的发展未产生空间外溢,说明发展成果难以惠及周围地区。 财政支农水平(exp)直接效应在1%的水平下显著为正,间接效应的估计系数为正但不显著。 财政支农水平提高,则会给农村地区配置优质的教育、医疗和基础设施等基本公共服务, 同时为农业和农村的发展直接提供财政保障, 推动本地区农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调发展, 但其不会对周边地区产生溢出效应。 农业生产效率(lnagr)直接效应的估计系数在1%水平下显著为负,间接效应估计系数在1%水平下显著为正。这说明农业生产效率提升会显著抑制本地区两系统耦合协调发展, 而会产生正向的空间溢出效应, 对周边地区两系统的耦合协调发展产生显著的推动作用。 农业生产效率提升与机械化程度提高密切相关,农业机械化会增加本地区废气废水的排放,破坏生态环境,与乡村“生态宜居”理念相悖,同时为当地增加了治污负担,阻碍了两系统耦合协调发展;本地农业生产的技术知识对邻地产生溢出效应,邻近农村在学习的同时会汲取经验,兼顾农业发展与环境保护,从而促进其农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调度的提升。人力资本(edu)直接效应和间接效应的估计系数均在1%的水平下显著为正。 这说明人力资本的提升既对本地两系统耦合协调发展产生直接推动作用,也会对周边地区产生显著的空间溢出效应。 优质人才流入农村,为农村带来先进的知识技术和管理经验,改善本地区农村基本公共服务的质量,助力乡村振兴的发展,促进两系统耦合协调度的提升;人力资本会对周围地区产生外溢,在邻近区域之间流动,因此能显著提升邻地耦合协调度。 交通便捷程度(lntra)直接效应估计系数为正但不显著,间接效应估计系数在5%水平下显著为负。 良好的交通便捷程度会加强城乡互动,为农村地区输送人、财、物等资源,但也可能会使得农村人口向城市迁移造成农村人力资源的流失,因此对本地农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调发展的推动作用并不显著。 便捷的交通会强化本地区的优势,吸引周围地区的人力和资本流入本地,产生极化效应,抑制邻地耦合协调度的提升。

五、结论与建议

基于农村多维相对贫困视角,本文测算了我国30 个省、市和自治区的农村基本公共服务与乡村振兴的耦合协调度,并考察了耦合协调度的影响因素及其空间溢出效应。本文研究结论如下。

第一,基于我国省域层面的面板Tobit 和面板门槛回归,发现城镇化水平、经济发展水平、财政支农水平、人力资本和交通便捷程度都会对农村基本公共服务和乡村振兴的耦合协调发展产生显著的推动作用。 核心解释变量城镇化水平对耦合协调度存在双重门槛效应的非线性影响。 第二,从东、中和西部三大区域分析来看,各影响因素存在明显的异质性。 城镇化水平、经济发展水平和交通便捷程度对三大区域耦合协调发展产生显著推动作用;财政支农水平明显促进中、西部地区两系统耦合协调度的提升,对东部地区的影响不显著;农业生产效率显著抑制东部和西部地区耦合协调度提升,明显推动中部地区农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调发展;人力资本显著促进东部和中部地区耦合协调度提升,但对西部地区无显著影响。 第三,由空间计量分析可知,城镇化水平、经济发展水平和财政支农水平对本地区两系统耦合协调度产生显著的正向直接效应,对周围地区耦合协调度的间接效应不显著;人力资本对本地区和相邻地区耦合协调度的提升有显著的促进作用;农业生产效率对本地耦合协调度有显著的负向直接效应,对周边地区产生明显的正向溢出效应;交通便捷程度的直接效应不显著,对邻地产生明显的负向溢出效应。

基于上述研究结论,提出以下对策建议:

首先,提高城镇化水平,加强城乡互动,以城促乡推动农村地区发展。与城市相比,农村地区存在多维相对贫困,其在经济、社会和文化等方面滞后于城市。 因此,在加速城镇化进程时,要使城市发展成果惠及农村,如:为农村地区添置更加先进的教学设施、组织城乡医生交流专业技能和经验、将城市先进设备引入到农业生产中,这些有利于缓解农村教育、医疗、生产等相对贫困,为农村地区发展注入新动力,促进农村基本公共服务和乡村振兴耦合协调度的提升。

其次,加强人才的培养,为乡村发展输送更多优质人才。 重视乡村教育的发展,帮助孩子从小培养学习意识,鼓励农村学生进入职业教育或高等教育,学习专业知识和技能,并积极鼓励技术型和管理型人才投身于乡村发展,为农村带来先进的生产经验和管理理念,利于农村基本公共服务和乡村振兴的统筹协调发展,提升两系统耦合协调度。

再次,提升交通便捷程度,加强人财物等要素在城乡之间流动。 修建城乡间公路,强化城乡之间互动。 一方面,有利于城市中的资本和劳动等资源流入农村,提升农村基本公共服务的数量和质量,同时为乡村振兴发展输送人、财、物资源;另一方面,有利于农业产品流通到城市,增加农民收益,促使基本公共服务的需求增加,有效刺激其供给,同时农民将部分收益继续投入到农业生产中,推动农村产业发展。

最后,增加对农业和农村的财政支出,为乡村发展提供财政保障。 增加农村地区财政支出,有利于直接增加农村基本公共服务的供给数量及改善其供给质量,提升农村居民幸福感,同时为农业发展直接提供支持,促进农村产业兴旺,对农村基本公共服务与乡村振兴耦合协调发展产生推动作用。

[1] 胡洪曙,武锶芪.基于获得感提升的基本公共服务供给结构优化研究[J]. 财贸经济,2019(12):35-49.

[2] 苗红培.多元主体合作供给:基本公共服务供给侧改革的路径[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2019(4):31-39.

[3] 丁元竹.网络环境下基本公共服务供给方式研究[J].中国特色社会主义研究,2019(1):48-55.

[4] 刘小春,李婵,熊惠君.我国区域基本公共服务均等化水平及其影响因素分析[J].江西社会科学,2021(6):77-88.

[5] 杨晓军,陈浩.中国城乡基本公共服务均等化的区域差异及收敛性[J].数量经济技术经济研究,2020(12):127-145.

[6] 李军鹏.新时期推进基本公共服务均等化的思路与对策[J].新视野,2019(6):52-59+71.

[7] 彭迪云,王玉洁,陶艳萍.中国地区基本公共服务均等化的测度与对策建议[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2021(4):51-61.

[8] 周小刚,叶数红.中国基本公共服务与经济发展的协调度测算[J].统计与决策,2020(21):97-101.

[9] 李华,董艳玲.基本公共服务均等化是否缩小了经济增长质量的地区差距?[J].数量经济技术经济研究,2020(7):48-70.

[10] 曾繁荣,李玲蔚,贺正楚,等.基本公共服务水平与新型城镇化动态关系研究[J].中国软科学,2019(12):150-160.

[11] 尹鹏,王富喜,段佩利.中国基本公共服务效率与城镇化质量的时空耦合关系研究[J].地理科学,2021(4):571-579.

[12] 杨迎亚,汪为.城乡基本公共服务均等化的减贫效应研究[J].华中科技大学学报(社会科学版),2020(2):75-82+140.

[13] 郝晓薇,黄念兵,庄颖.乡村振兴视角下公共服务对农村多维贫困减贫效应研究[J].中国软科学,2019(1):72-81.

[14] 韦家华,连漪.乡村振兴评价指标体系研究[J].价格理论与实践,2018(9):82-85.

[15] 毛锦凰,王林涛.乡村振兴评价指标体系的构建——基于省域层面的实证[J].统计与决策,2020(19): 181-184.

[16] 吕承超,崔悦.乡村振兴发展:指标评价体系、地区差距与空间极化[J].农业经济问题,2021(5):20-32.

[17] 黄军.乡村振兴的四条路径[J].人民论坛,2018(17):80-81.

[18] 黄延信.构建乡村振兴的思路框架和政策体系[J].财经问题研究,2020(9):9-11.

[19] 谭明方.城乡融合发展促进实施乡村振兴战略的内在机理研究[J].学海,2020(4):99-106.

[20] 李志龙.乡村振兴-乡村旅游系统耦合机制与协调发展研究——以湖南凤凰县为例[J].地理研究,2019(3):643-654.

[21] 马小琴.山西省乡村旅游与乡村振兴耦合协调度测度[J].中国农业资源与区划,2019(9):257-262.

[22] 雷娜,郑传芳.乡村振兴与新型城镇化关系的实证分析[J].统计与决策,2020(11): 67-72.

[23] 马广兴.河南新型城镇化与乡村振兴耦合性分析[J].中国农业资源与区划,2020(3):103-112.

[24] 桂华.论新型城镇化与乡村振兴战略的衔接[J].贵州社会科学, 2020(9):155-161.

[25] 陈明星.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的基本逻辑与实现路径[J].贵州社会科学,2020(5):149-155.

[26] 岳国芳.脱贫攻坚与乡村振兴的衔接机制构建[J].经济问题,2020(8):107-113.

[27] 杨远根.城乡基本公共服务均等化与乡村振兴研究[J].东岳论丛, 2020(3):37-49.

[28] 卢阳春,石砥.四省藏区乡村振兴与公共服务耦合协调度的时空分异研究[J].原生态民族文化学刊,2021(4):35-47+153-154.

[29] 姜晓萍,康健.实现程度:基本公共服务均等化评价的新视角与指标构建[J].中国行政管理,2020(10): 73-79.

[30] 范方志,王晓彦.中国农村基本公共服务供给效率的评价研究[J].宁夏社会科学,2020(5):83-91.

[31] 佘茂艳,王元地.科技创新与乡村振兴系统耦合协调发展及影响因素分析[J].统计与决策,2021(13): 84-88.

[32] 毛锦凰.乡村振兴评价指标体系构建方法的改进及其实证研究[J].兰州大学学报(社会科学版),2021(3):47-58.

[33] 郭华,岑霞,罗彤,等.农村人口结构与金融资源配置的时空耦合水平测度及影响因素研究[J].宏观经济研究,2021(6):146-160.

[34] 徐雪,王永瑜.中国省域新型城镇化、乡村振兴与经济增长质量耦合协调发展及影响因素分析[J].经济问题探索,2021(10):13-26.