近代天津海港检疫机构的创建历程与检疫措施*

刘 苗

(1.中国科学院大学,北京 100049;2.中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

鸦片战争后,外国人开始将欧洲流行的海港检疫制度向中国移植。中国近代海港检疫的建制化历程始于同治十二年(1873),上海江海关税务司雷德(F.E.Wright)拟定《上海港临时海港检疫章程》,同年厦门海关税务司休士(George Hughes)拟定《厦门口岸保护传染病章程》,[1]而后各港口城市的海港检疫措施逐渐发展起来。天津于咸丰十年(1860)开埠后,曾为应对疫港来船有过临时的船舶查验。光绪二十一年(1895)为预防香港鼠疫,津海关在塘沽成立天津海港检疫所,此为天津海港检疫建制化之开端。近代天津的海港检疫以“天津”之名统管天津、塘沽、大沽及秦皇岛的相关业务,其跨政区的组织关系和业务模式在近代中国海港检疫的发展过程中具有唯一性。关于近代天津海港检疫的研究,部分学者有过简单的提及,但有关其机构的创建历程和检疫措施,学界尚未有专门的论著或论文面世。笔者以相关史料为中心,系统梳理天津近代海港检疫机构的创建与发展历程,以及进出口船舶的检验流程、施检对象的确立、疫船的处理、船舶预防传染病的措施等内容,以期从“检疫技术”的层面丰富近代海港检疫的研究,并揭示近代天津海港检疫的特点。

1 近代天津海港检疫机构的创建与发展

1.1 晚清时期海港检疫的初步发展

天津海港检疫所建立前,天津会采取临时的防疫措施,如光绪六年(1880)日本瘟疫流行时,津海关税务司德璀琳派扦手在大沽口外稽查船只。[2]219受上海、厦门等地已正式开办海港检疫的影响,光绪九年(1883)津海关道拟定了《进口船只传染病症章程》。[2]223-224光绪二十一年(1895)天津海港检疫所在塘沽建立,隶属津海关税务司,聘任英籍检疫官一名。[3]光绪二十五年(1899),津海关在大沽设检疫站,发布《天津口岸总体防疫章程》,规定洋船查验报告由卫生官员提交至相关船只领事即可,华船不仅应将报告提交到税务司,还应提交到海关监督。[4]2819世纪末,天津的海港检疫几乎完全由海关税务司负责,直至清政府议交天津之际,袁世凯提出应“参酌西人防疫之法,厘定章程,在大沽、北塘各海口建盖医院”。[5]光绪二十八年(1902)袁世凯在天津成立北洋卫生局,天津、秦皇岛、营口的海港检疫均由卫生局管理。袁世凯接手天津卫生事业的管理事务后,天津海港检疫事务基本由国人自主办理,迎来了一个基础的建制化阶段。光绪二十八年(1902)建设大沽检疫医院之后,[6]又颁布了一系列章程:光绪二十九年(1903)《天津卫生局防疫章程》[7]、光绪三十年(1904)《大沽查船验疫章程》[8]、光绪三十三年(1907)《天津口暂用防护病症章程》[9]、宣统三年(1911)《天津秦皇岛口岸暂用防护病症章程》[10]。至1911年,天津与秦皇岛的海港检疫业务正式开始在同一套规章制度下推进,津、塘、秦三港三位一体、协同配合的业务模式初具雏形。

1.2 天津海港检疫的冬与春:1912-1937年国人自办下的进展

1912-1931年,天津海港检疫的发展未能延续晚清时期的“新气象”。1913年,天津卫生局改名为北洋防疫处,该处“内而分科治事,外而设院检疫”,[11]天津的海港检疫业务以及新建的秦皇岛防疫医院皆归其管理。时人王韬署评价北洋防疫处这段时间的工作时提到:“关于防疫事项,颇著成绩。”[12]但若细化到海港检疫,北洋防疫处其实未有突出业绩,天津特别市卫生局局长全绍清(1884-1951)曾表示:

“直鲁军人当政时,改卫生局为北洋防疫处,用人非是,将海关拨发之款,私自使用,而对防疫处人员,则积欠薪奉。至四年前,上海时疫发现,海口检验加紧时,大沽与秦皇岛两处职员以欠薪过多,无法生活,全体辞职,海关方面之对当局所为,深为不满。”[13]1083

正如全绍清所言,北洋防疫处建立不久便不能正常运转,《天津志略》载:“民十以后,迭经政变,该处亦时有更易,又兼经费拖欠,至有名无实。”[11]110这影响了海港检疫业务的顺利开展。直至1926年上海疫情暴发,大沽、秦皇岛防疫医院开展大规模海港检疫之时,海港检疫经费紧张、职员稀缺、设备老旧、材料不足的问题才暴露出来,海关记录道:

针对上述问题,津海关每月向天津、大沽、秦皇岛三港从税款中划拨经费2200元,同时,“宣布疫港等权,由税务司会同外领负责施行”,[15]64津海关通过提供检疫经费的方式,将天津海港检疫“递收为海关自办”,[13]1083自1928年起津海关再度掌握天津海港检疫权。同时,1928年天津特别市卫生局成立后,国民政府卫生部已有意向建立全国统一的海港检疫管理机构,因此卫生部令天津特别市卫生局在海港检疫“未有通盘计划之前”[16],暂时接办专司海港检疫的大沽和秦皇岛防疫医院。在多方努力下,卫生部开始计划收回海港检疫权,并成立统管全国海港检疫之机构,伍连德提出:“海口检疫为国家要政,应即收回。”[17]

1929年11月,国际联盟卫生组织的医务指导拉西曼来华考察,此行使得中国海港检疫事业“得国际信任,其他各港检疫事务,不久即将次第将事权还之中国”[18]。1930年7月1日,上海海港检疫权被收回。当天,全国海港检疫管理处与上海海港检疫所正式成立,各地方海港检疫所隶属于全国海港检疫管理处。伍连德原计划于1932年1月1日与津海关交接天津地区的检疫事宜,但受“九一八事变”“一二·八事变”的影响,至1932年4月6日才收回天津的海港检疫权。海港检疫管理处将天津、塘沽、大沽和秦皇岛的海港检疫机构设置为独立的天津海港检疫所、塘大海港检疫所和秦皇岛海港检疫所。卫生部颁布了《海港检疫章程》[19]等文件。在海港检疫管理处的统一管理下,各地海港检疫结束了标准不一、各自为政的局面,天津海港检疫在国人自办的背景下再次迎来了春天。1935年1月,三个独立的检疫所合并,成立“津塘秦海港检疫所”,津、塘、秦三位一体的格局在组织机构层面正式落实,总部设在塘沽,并设立天津和秦皇岛办事处,同时配有隔离所,秦皇岛办事处于1935年建立新的检疫医院。

1.3 争权牟利的“卫生工具”:日方实际掌控下的天津海港检疫

天津沦陷后,海港检疫无人管理,日本并未直接接管海港检疫,也并未与津海关和其他西方列强就检疫主导权引发冲突,日方希望可以由海关出面管理检疫机构,表示“不必过分在意目前是多方联合进行防疫,还是由某一方设立更加有效的检疫机构”[20]。

但日方试图逐渐掌握天津检疫权的野心已可见一斑,例如傀儡组织治安维持会拟牵头设立临时的小刘庄检疫所,由各国负责检疫本国船只。又如天津市治安维持会颁布《为拟定海港检疫法等事的工作报告》,报告中提到要“拟定临时检疫实施规则”[21]。1937年9月,开往大沽的英籍轮船“顺天号”发现霍乱病人,英国总领事馆向津海关传达了应尽快展开海港检疫的指示,因“津埠霍乱猖獗,缺乏检疫设备,津塘秦海港检疫所无法执行职务”,[22]最终津海关立即接手并暂时管理海港检疫业务[20]。随后在大沽也发现了霍乱疫情,日方通知海关,中外船只入关时应在治安维持会设立的检疫所前停泊听受检验。[23]可见,在津海关接管海港检疫后,日本欲掌握检疫权的意图已十分明显,而“顺天号”及大沽的霍乱来袭使得日本顺势通过疫情的治理为后续全面掌控天津的海港检疫事务打下了基础。1937年11月6日,天津海港检疫所与原塘大海港检疫所合并之后成立了新的塘大海港检疫所。次年,日方开始大加干涉天津海港检疫事务,成立“天津特别市临时检疫委员会”,该组织“为实施检疫、防止霍乱等传染病而设,所有一切检疫事宜由本会处理”,[24]其下所设的检疫组的第一任务则为“海港船只检疫事项”[25]。“临时检疫委员会”因“相度地势,深知路线分歧,仅恃海港检疫尚不足以昭周密”,[26]又设立了“水上检疫所”,共分散于四处[27]。日本通过设置“水上检疫所”“补充”海港检疫,又频繁插手海关的检疫业务,例如1938年上海霍乱流行时,天津特别市公署卫生局“派遣专任医师一名,前往塘大海港会同海关医师办理检查入口船只事项”,[27]霍乱结束后卫生局又以“现在工作甫经结束,拟请准予仍派该医师继续服务,以资熟手”[28]为理由,将医师鄂郁苍留在津海关协助工作,甚至明文规定:“海港检疫由本署(天津特别市公署)派遣检疫医师常驻塘沽,会同海关医师专为检验入口船只。”[29]此外,临时检疫委员会发布的《扩大检疫计划》中也表明应“于塘大海港及上下游河流要口设临时检疫所,以检查通过船只”[30]。

可见,日方的系列举动已不只是试图攫取天津海港检疫的控制权,更是将检疫事务作为其在华活动的“卫生手段”。太平洋战争爆发后,日本完全控制了津海关,并宣布“所有天津塘大海港检疫事务处,自民国三十一年十二月一日起,仍交由津海关接收办理,名曰津海关海港检疫所”[31]。战时海港检疫业务只能基本维持,此阶段天津的海港检疫被多种势力插手,却未在真正意义上获得发展,只是列强在中国牟利争权的工具而已。

1.4 困境中的“防疫堡垒”:抗战后天津海港检疫业务的复苏

日本投降后,所谓的“津海关海港检疫所”也不复存在,各海港均在加紧恢复检疫业务,国民政府卫生部陆续收回各海港检疫所。天津海港检疫原有的建筑及设备在沦陷期间被严重损毁,如“原有之细菌检验室业已倾圯”[32]。1945年10月复设津塘秦海港检疫所,[33]稍后在秦皇岛海港检疫收回后又设置秦皇岛办事处,依旧归属于津塘秦海港检疫所。

按行政村分,全县种植核桃的行政村共272个。其中种植面积6.7hm2以上的行政村105个,33.3hm2以上的行政村13个,66.7hm2以上的行政村2个,栽植面积最大的是段家镇李家垣村106.7hm2。

1947年5月,祝绍煌出任津塘秦海港检疫所所长,[34]高允升、凌世德、黄邦彦、马光斗等人担任医官,[35]此时海港检疫业务的开展依然依据1930年颁布的《海港检疫章程》,同时又修订了《交通检疫实施办法》[36]和《海港检疫所消毒熏蒸规则》,新制定了《海港检疫所交通征费规则》,[37]在此背景下,天津海港检疫业务逐步重回正轨。1947年8月,卫生部容启荣视察津塘秦海港检疫所时称:“一切均较本人去岁四月来津时有长足之进步。”[38]自抗战结束后,天津的海港检疫在实际业务开展上颇有进益,已可与上海共列一级海港检疫所。津塘秦海港检疫所极力在困顿中谋求改进,该所“幸赖各港口有关机关之尽量协助与同仁之群策群力,热忱工作,各项检疫业务均能顺利推进”[39]。

2 天津海港进口船舶的检疫措施

天津各港对进口船舶的检疫工作极为重视,包括进口船只的检疫程序、施检对象、检验数量等内容。

2.1 基本检验程序

针对疫港来说,天津海港的检验程序可以分为三个基本环节:获得疫港信息,停泊船只,登船施检。就获得疫港信息而言,向“疫港来船”施行检疫的前提是要掌握丰富、全面的疫情情报。光绪九年(1883)天津海港检疫还未有正式建制之时,津海关就对传染病症信息做出规定:“上海为通商集总之区,得信较早,应以上海之信为准。”[2]223光绪二十四年(1898)《天津口岸总体防疫章程》第一条即为:“海关监督将会在各有约各国领事的同意下,声明出现疫情的港口。”[4]281930年《海港检疫章程》规定,疫港信息应“登载重要日报”[19]166。在传递疫港信息的过程中,有两个关键点:一为上海;二为1925年国联卫生组织在新加坡设立的远东疫况情报局。从光绪九年(1883)津海关要求“以上海之信为准”之时起,天津获取疫港信息多来自上海,现存档案中国际国内的疫港信息多为上海海港检疫所通告天津,如1947年关于查西贡和加尔各答的疫情状况。[40]远东疫况情报局负责收集东方及非洲东岸各国的疫病状况,1929年拉西曼来华考察后,中国便与远东疫况情报局建立合作,该局汇编的疫况周报和月报对中国及时了解国际疫情信息有重要作用。

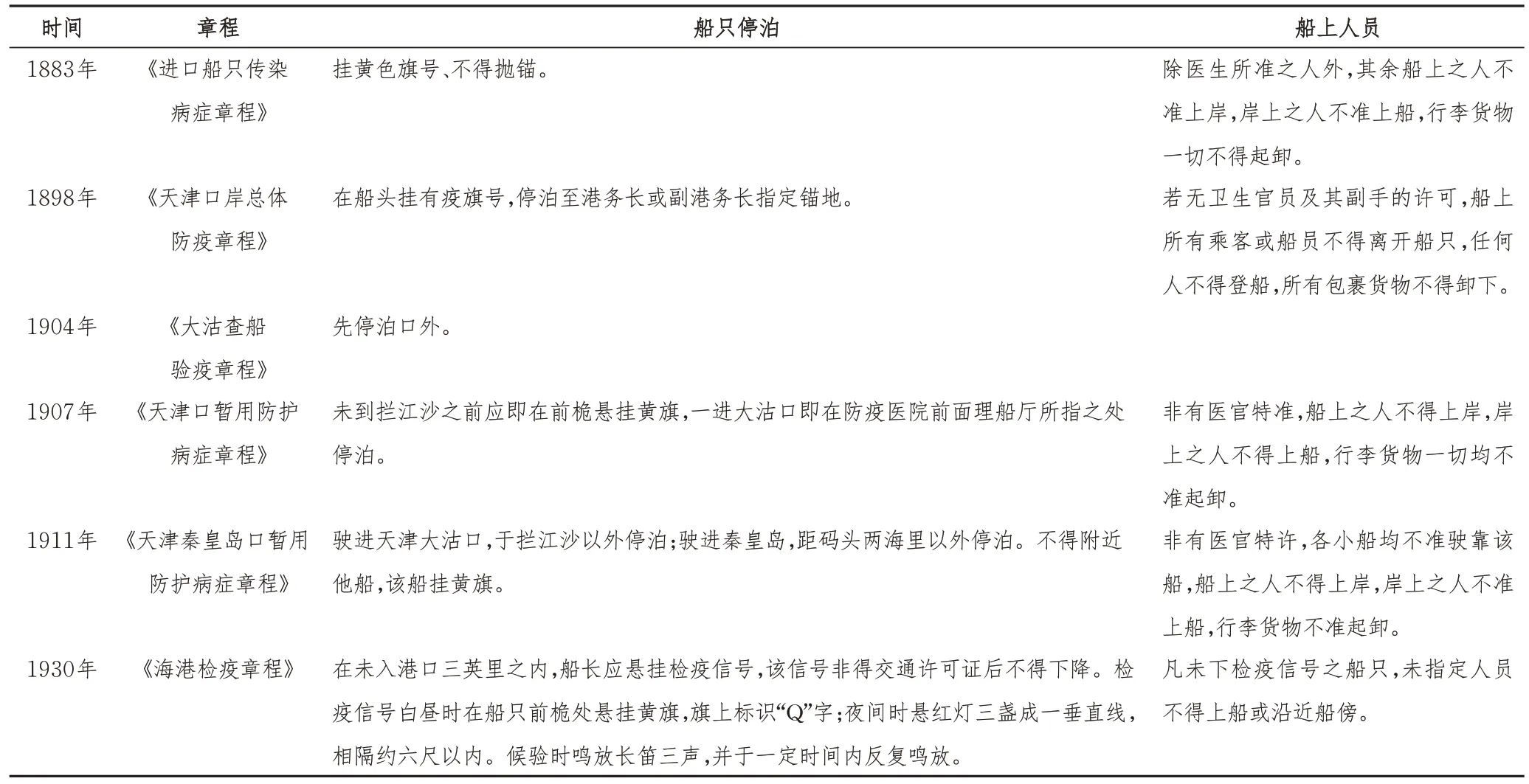

笔者归纳了应受检疫船只的停泊规定(表1)。可见,各时期有疫港来船进口时,相关人员在没有经医官准许的情况下不得上下船,关于船只标识的规定则逐渐详细,从简单的悬挂黄旗、停泊至指定地点,到《海港检疫章程》颁布后兼顾了夜间情形,适用性和规范性都有了进一步的提升。

表1 应受检疫船只停泊规定

至于登船施检,晚清时期津海关的检疫医官对待华人的态度都较严苛。光绪二十八年(1902)《大公报》载:“轮舟出进之时,医官检疫之法却未着也,其人或晕船或略有感冒,自彼视之,统以为疫,立将其捉入病房,下铺石灰,令其仰睡于床上,复用凉水浸灌。”[41]此时,各港口的检疫普遍不能检查特定的传染病,且通常是“宁可错判,不可放过”,登船施检的步骤也十分简单。北洋卫生处负责天津海港检疫业务之时,虽由华医官专验华人,尽可能避免上述情形,但判断乘客是否可能患疫的过程依然比较简单,如《大沽查船验疫章程》规定:“神色充足者,一看而过,黯淡者察其脉理,果系疫病。”[8]晚清时期登船检验的方法和程序之所以较为粗略,一是因为相应规章制度没能明确规定“疫”的种类;二是由于检疫对象过多,医官数量有限,不得不“量大从简”。《海港检疫章程》颁布后,规定针对鼠疫、霍乱、天花、斑疹伤寒和黄热病五种传染病施行“医术检验”,该章程通过配套的措施筛选出了范围更小的施检对象,医官可以对标具体的传染病进行定性、定量的查验,检疫程序相比晚清时期更加专业、准确。

2.2 施检对象的确定

海港检疫发源于14世纪的意大利,当时意大利并没有制定相应的标准,进口船舶无论是否来自疫区,无论船上是否有传染病患者,只要当局认为有鼠疫传播风险,就将该船隔离在港外长达40天,甚至80天。[42]193自19世纪起,各国逐渐针对“疫区来船”进行检验,是否来自疫区成了判断船舶是否需要检验的标准。天津海港检疫发展初期,相关规定归纳如表2。

表2 1883-1911年天津海港检疫的施检对象

由表2可见,至宣统三年(1911),天津才明确规定了“疫”的种类。此前,虽然总体原则基本是针对“疫港”或“有疫”船只施检,但实际上要么是准入标准太松,唯独船上有人患疫病时方才施行检验,要么是检验范围过大,检验流程只能草草而过。《天津秦皇岛口暂用防护病症章程》虽首次规定了天津海港检疫业务中具体的施检疾病类型,但“疹子瘟、发痧、黄症”等中医术语,并不能很好地与同期国际上统一的传染病名称对标,在北洋防疫处主导天津海港检疫的过程中,基本是以1911年的规定为纲。

到1930年《海港检疫章程》颁布后,对施检对象的规定更详细且兼具灵活性。章程第十四条规定,下列三种船只抵港时应受检验:

“1.所有来自国外海港之船只,但特许免验者除外;2.所有来自疫区之船只;3.船上发生传染病之船只,或自最末次检在后,船上发生死人之船只。”[19]171

在此之上,该章程还规定了应在疫港来船抵达时查验其预防证据,即来船是否采取过相应的预防措施。另外,对于所有“应行检查”之船,在船抵港三小时前,需要以无线电提前告知港口如下内容:

“一、船名及开至检疫停留处之预定日期及时间。

二、船上旅客数目;船上船员人数;在本港登岸之旅客人数。

三、发航港及抵本港前最后寄港之港名。

四、在十五日以内染传染病之人数或于航行时染病而死者之人数及其病名。

五、染非传染性疾病者之人数及其病类。

六、船上有无医员。

七、下雾待验时报告该船离灯塔之方位。”[19]167

同时,该章程也规定,由疫区驶来的船只,当下无传染病患者,但不能确定该船是否无疫的情况下,可以由检疫医官酌情处理,处理方法包括:不给交通许可证;准该船继续航程,免于施行隔离;准旅客及其行李登岸;准该船货物上岸。[19]183可见,《海港检疫章程》对施检对象的配套规定较全面,对应检船只是否施行预防办法的追溯极大地便利了“重点对象”的锁定,工作效率得以提高。

施检对象相关规则的变化,以《海港检疫章程》的颁布为界,基本分为两个阶段。在此之前,总体上都是对“疫港来船”或“染疫船只”施检,这种方法是比较初级的“沙滤法”(Filtrate),即“根据来自不同传染病的病种,疫区的不同船舶区别对待”[42]193。《海港检疫章程》之后,天津的海港检疫事务进入了以“筛选法”(Screen)为主导的阶段,即“根据对施检港最具危险或威胁的检疫传染病的病种和疫区变化有重点地、按不同情况实施不同的检疫管理措施”,[42]193筛选法比起沙滤法而言更灵活实用,从沙滤法到筛选法的过渡可以更精准地集中力量应对疫船和疫病,也更利于船舶的正常交通往来。

2.3 施检船只数量统计

关于天津近代海港检疫发展期间实际的检验数量,自全国海港检疫管理处负责天津海港检疫业务后,塘大、秦皇岛海港检疫所开始对进出口船只的检验情况做了较详细的记录。笔者整理目前可得的史料,进口船只的相关资料较出口船只更丰富,船舶数量相对出口船舶量也更庞大,故选取对进口船只的检验情况进行统计,如表3所示。可见,检验出的传染病以霍乱和天花为主,且呈现出零星偶发、总数较低的特点,总体检验规模在反复波动的过程中大幅扩展,至1947年津塘秦海港检疫所的验船数量已突破千艘。

需要说明的是,表3的检验船舶数据与施检标准有很大关系。全国海港检疫管理处期间,不同检验机构对《海港检疫章程》的执行情况不同,塘大方面基本上是对疫港来船施行检查,若当年无港口被宣布为疫港,除检验载尸船只外,不对其他进出口的国内外船只施行检疫;秦皇岛方面则严格按照章程规定,对“所有来自国外船只施检”,在1932-1936年期间,无论是否有疫港,秦皇岛方面皆遵循该章程。塘沽和秦皇岛不同的应对方式,是由其实际情况决定的,塘沽港船舶进出口量很大,如1932年进口轮船1998艘,[1]921935年2077艘,[43]1081936年1870艘,[44]165若对所有外国进口船只施检,既会对塘沽海港检疫所造成巨大的工作负担,又容易影响交通运转;而秦皇岛港的船舶进出口量远小于塘沽,对所有国外船只施检有较高可行性。至抗战后,检验进口船只的数量迅速增长,呈现此趋势的原因,除了船舶进口量的上升外,津塘秦海港检疫所扩大施检范围是一个重要原因。1946年“为严密防止疫疾传入起见,所有来自各海港之船均予检验,所有本港驶出之船亦一一检验”[45];1947年“检验侧重来自外国及国内有疫港口之客货轮,以及船上发生死人或传染病患者之船只”[39]。相较于全国海港检疫管理处时期,1947年的施检方略既遵循了《海港检疫章程》的要求,又兼顾了全面性和灵活性。可以说,中华人民共和国成立前的津塘秦海港检疫所已经可以运用较成熟的筛选法来工作了。

表3 施检船舶数量及检出传染病统计

3 天津近代海港检疫中的疫病应对与预防

3.1 对疫船及患者的处理方式

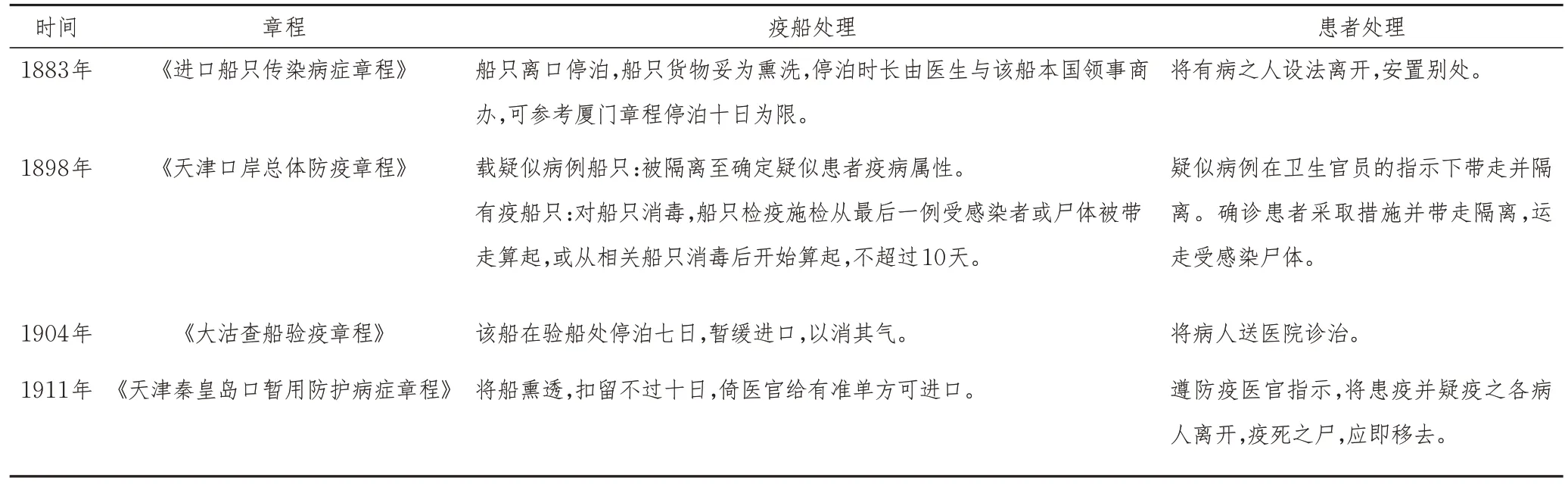

1930年,《海港检疫章程》对疫病及患者的处理进行了系统、明确的规定,在此之前,各章程对该业务的规定较为笼统,具体可归纳如表4。由表4可见,以上章程应对传染病患者基本是迅速带离并隔离至指定地点,疫船则应熏洗后在港外停泊7~10日,至于特定传染病应该如何应对则没有具体规定,仅是凡有“疫”船只或患者均应照章处理。

表4 疫船及患者的处理方式

《海港检疫章程》颁布后,按照不同传染病系统地规定了各自对应的方法。其方法大致有医术检验、患者隔离、与病患接触者施行监视或诊验和消毒船只、货物、被褥衣物几个环节,不同传染病的应对方法又在总体环节之下有所不同。[19]173-180通过上述各章程的规范,加之天津查验出的疫船及患者并不多,因此对疫船及患者的应对基本可以从容有序地依章进行。

3.2 船只熏蒸与消毒

鼠类和蚤类是多种传染病的传播媒介,故而以除鼠、除蚤为目的的船只熏蒸和消毒是处理疫船和预防传染病的重要手段。按《海港检疫章程》规定,自疫港驶来、有传染病或尸体、距前次熏蒸已超过6个月的船舶均需施行熏蒸消毒,[19]20-21熏蒸消毒大体可分为封舱、施药、启封三个环节。

封舱和启封环节较简单,封舱前应将卸货后的船舱进行清扫,保证鼠类无法藏匿,再根据该船图纸设计施药方案,达到熏蒸时间后即可启封。至于施药环节,常用的熏蒸剂或消毒剂有甲醛溶液(又称福尔马林、蚁醛)、硫磺(或二氧化硫)、一氧化碳和二氧化碳混合气体,不同熏蒸消毒剂相异的理化性质导致熏蒸时间、熏蒸方式有所区别,其中硫磺主要用于空船的熏蒸灭鼠,一氧化碳和二氧化碳混合气体则主要针对重载带货船只。[46]天津的海港检疫在1932年前未曾施行熏蒸除鼠工作,塘大海港检疫所归纳其原因为:

“(一)凡来津路过塘大两沽之轮船,多在设有各种消毒机器完备之港口,已经熏蒸;(二)本所未设备炭气与重炭气之机器,是以只能用硫磺气熏蒸空船;(三)大概往津之轮船,仅在塘沽停留数小时,专为候潮。”[15]91

1932-1935年间,因硫磺价格相对低廉,天津海港检疫过程中用到的熏蒸剂皆为硫磺:“硫磺三磅,熏蒸一千立方之空位。”[15]921936年,塘沽除用硫磺外,还用福尔马林熏蒸了两艘船只,具体的船舶熏蒸情况,根据现有史料记载,笔者整理如表5。

由表5可得,天津近代海港检疫中熏蒸船只的业务起步于全国海港检疫管理处时期,在此期间或许是为配合上海方面的鼠蚤研究,对熏毙的鼠目种类有较详细的记录。总体而言熏蒸数量不断上升,直至1947年,天津港、塘沽港和秦皇岛港都发展起了较成熟的船只熏蒸业务。

表5 船舶熏蒸数量及熏毙鼠类统计

另外,关于船上货物的消毒,《海港检疫消毒蒸熏及征费规则》中规定的消毒剂有蚁醛、煤馏油酚、含氯石灰等,具体使用何种消毒剂主要由物品种类决定。此举之目的重在预防疫病传播,同时也是应对疫船的重要手段。在天津近代海港检疫发展过程中,亦将消毒旧货旧物作为重点,至1947年,津塘秦海港检疫所对有疫港口运入、未经消毒的旧衣物、旧毯、旧纸张、旧麻袋、兽骨等进行喷射消毒,总计消毒101次,计货物4521件[39]。

3.3 预防注射与种痘

从“人”入手施行预防注射和种痘也是海港检疫的重点工作。天津的海港检疫机构一边向民众提供预防注射和种痘服务,一边对乘客及船员的预防注射证、种痘证进行检查。在全国海港检疫管理处时期之前,天津海港检疫中的预防接种还只是应对疫情的一种紧急策略,如1929年太古洋行临安轮船发现霍乱患者一名,天津市卫生局“急派员携霍乱疫苗一箱,于昨日前往海港,施行注射,以免传染”[13]1075。至1932年,预防注射和种痘工作主要在塘大海港检疫所展开,当年该所开始施行种痘工作,并在本所医院、观音寺、救世军、福音堂四地设立种痘所,次年又增加了霍乱疫苗的注射。

抗战期间,海港检疫的多项业务都受到了严重影响,唯独预防注射和种痘事宜颇受重视,《天津特别市临时检疫委员会实施检疫办法》中规定:“自外埠入口船只来,未经注射之船员暨乘客均须实施注射。”[47]该委员会曾强调:“预防疫疠之传染,其根本有效办法莫要于注射疫苗,抵抗病毒。”[48]因此,天津特别市临时检疫委员会在成立初期便购置了大量霍乱伤寒混合疫苗和霍乱疫苗。抗战结束后,津塘秦海港检疫所则更是直接将预防接种事宜与购买船票挂钩,规定:“所有进出口船只船员均须按照季节及各港口有疫情形之律,强迫施行规定之预防接种”[39];“各轮船公司必须凭接种证书售票”[49]。1948年,该所为预防夏季霍乱流行时曾通告应“限制旅客须凭霍乱注射证后买船票”[50]。自1932年来,有资料可查的年份内天津海港检疫机构施行各类预防注射的具体数据统计见表6。通过表6可知,近代天津海港检疫预防注射的接种人数、疫苗种类都在不断扩大,抗战结束后,从预防霍乱、天花这两种传染病扩展至预防霍乱、天花、伤寒、斑疹伤寒、鼠疫、白喉等多种传染病,至1947年津塘秦海港检疫所的预防注射规模已经相当庞大了。预防注射工作的发展状况体现出近代天津海港检疫的业务模式已经从最初的“被动应对”逐步转向“主动预防”。

表6 施行预防注射种类及数量统计

4 结语

近代天津海港检疫形成了津、塘、秦三地稳定的业务关联模式,三地各有特色与分工,塘沽的进出口船舶规模最大,与之相关的检验、熏蒸、预防接种、鼠蚤研究也重点在这里展开。由于海河淤塞,天津港以预防接种、规则章程的制定为主推进工作,秦皇岛港的规模小于塘沽,其检验工作可以得到更细致、全面的开展。近代天津海港检疫不断发展,从国民政府计划收回海港检疫权之时的“第二梯队”,发展至中华人民共和国成立前的“一等检疫所”。海港检疫作为西方卫生防疫制度的舶来品,其在中国本土化的过程亦是国民积极要求发展海港检疫的过程。近代天津海港检疫的组织关系逐步成熟稳定、检疫业务更系统规范、防疫观念更与时俱进,为中华人民共和国成立后华北海港检疫事业的发展打下了重要基础。

——硫酰氟熏蒸应用技术