新冠肺炎疫情期间中国大学生的学业与生活:一项国际比较研究*

孙伦轩 吴 芃 杨 媛

(天津师范大学 教育学部,天津 300387)

一、引言

截止2022 年3 月28 日,全球累计确诊新冠肺炎病例超过4.8 亿例,累计死亡病例超613 万例,全球单日新增确诊病例超过140 万例[1]。 过去几百年里,黑死病、西班牙流感、非典、埃博拉和甲型H1N1 流感等大流行极大地重塑了地缘政治和人口状况[2-3]。 在我国,奥密克戎病毒仍然在上海、深圳以及香港等超大城市肆虐。 可见,随着疫苗接种的普及,尽管全球疫情增速放缓,但新冠肺炎疫情给人类社会带来的影响仍将持续,对疫情防控经验的总结仍有极其重大而深远的意义。为了减缓疫情的扩散,绝大多数国家都采取了不同程度的强制措施来降低社会传播速度,包括严令禁止公共活动和聚会、关闭工作场所、居家隔离、限制国内和国际交通往来、对密切接触者进行检测和追踪等。 其中,关闭学校是最大限度减少疫情传播的有效途径,但这给生活其中的学生及其相关者(包括教师、家人、朋友等)带来了诸多挑战,甚至对社会经济发展产生深远影响。 大学生群体的学业和生活被迫产生改变。 在学业层面,学习模式从线下转到线上,图书馆和实验室被关闭,教师和行政的支持渠道改变等;在生活层面,宿舍关闭,居家限制出行,与他人保持物理距离,甚至滞留海外等;在情感方面,对疫情发展趋势与政府防控态度的关注,对疫情冲击下工作机会减少与未来职业规划的担忧和考量,共同影响大学生的社会心态与价值观念。 新冠肺炎疫情是他们从未有过的人生经历,必将对他们的成长产生深远影响[4]。

有鉴于此,本研究力图呈现新冠肺炎疫情中全球大学生的学业与生活状况概览,并基于国际数据的比较来呈现全球版图中中国大学生的生存状况,以期为疫情修复期如何制定针对大学生群体的支持政策提供经验证据。 本研究的全球数据来源于斯洛文尼亚卢布尔雅那大学Aleksander Aristovnik 教授课题组。 该调查的对象为年满18周岁正在接受高等教育的学生,基于方便抽样的方法在全世界的社交媒体宣传与发放问卷,初始语言为英语,后被译成意大利语、北马其顿语、葡萄牙语、罗马尼亚语、西班牙语和土耳其语。 截至2020 年6 月15 日,共有来自六大洲133 个国家或地区的31 212 名大学生参与了调查,回应率为33.1%(共有94 246 人打开链接)。 在剔除了回答人数低于30 名的国家样本后,最终样本包括来自62 个国家或地区的30 383 名大学生。 根据“世界实时数据”的地理分类,总样本被分为了六个大陆子样本:欧洲(44.9%)、亚洲(23.7%)、南美洲(14.4%)、非洲(8.6%)、北美洲(7.8%)、大洋 洲( 0.6%)。 2020 年 6 月, 笔 者 收 到A.Aristovnik 教授在中国开展联合调查的邀请,随即将其问卷进行汉化,并根据中国学生的特有情况进行了调试,最终基于方便抽样的方法在问卷星网络平台发放,共回收问卷1 038 份,其中有效问卷1 008 份,有效率为97.1%。

二、新冠肺炎疫情中全球大学生的学业进展与中国现状

为了有效减缓新冠肺炎疫情的扩散与传播,世界各国的大学迅速将教学工作从线下转移到线上,在线教学(E-learning)成为疫情期间被广泛应用的教学形式。 在线教学并不是简单地将学习资料置于网络之中,教师需要根据新的授课模式来组织教学内容和教学方法。 有研究显示,在新冠肺炎疫情之前许多国家并不具备大规模开展线上教学的经验[5-6]。 我们调查了疫情期间线上教学的渠道、教学满意度以及可能存在的瓶颈与不足,得出如下结果。

(一)线上教学的渠道及其满意度

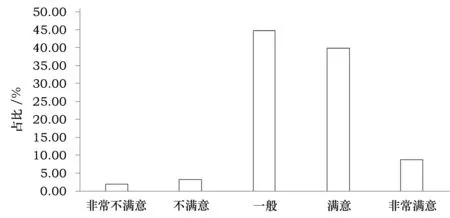

全球有87.6%的大学生表示他们的线下课程因受COVID-19 大流行的影响而取消,这一比例在中国约为51.5%。 要说明的是,我们在中国开展调查的时间为2020 年6 月份,彼时已经有相当一部分高校复工复学,因此相对于2020 年2月—5 月疫情高峰期间这一比例被远远低估。 全球层面最主要的在线教学形式是实时视频会议(59.4%),其次是一些非同步教学,如向学生发送课件(15.2%)、视频录播课(11.6%),通过聊天软件和在线论坛进行书面交流(9.1%),最少被应用的教学形式是音频记录(4.7%)。 我们使用李克特5 点计分法测量学生对不同教学形式的满意度,其中1 =很不满意,2 =不满意,3 =一般,4 =满意,5 =很满意。 结果显示,学生对实时视频会议的教学形式满意度最高(平均分3.30),新冠肺炎疫情期间在线学习平台和视频会议系统已经非常普遍地应用于在线教学(国外学生惯用Moodle、Zoom、MS Teams、Big Blue Button;中国学生惯用腾讯会议、钉钉、QQ 群课堂等),对音频记录的满意度最低(平均分2.98)。 大洋洲、北美洲和欧洲的学生对在线教学整体满意度最高,其次是亚洲和南美洲,非洲(如埃及和南非)的学生对在线教学的满意度最低。 这可能是由于非洲大陆通信技术基础设施发展不均,许多大学无法开展在线课程,同时许多同学无法获得互联网资源所导致[7-9]。 由此可见,不同国家之间在线教学的“数字鸿沟”确实存在。 具体到中国,如图1 所示,接近一半的大学生都对在线教学表示满意(39.8%)或很满意(9.0%),45.1%的大学生表示效果一般。 可见,中国大学生对在线教学的整体满意度要高于全球平均水平,但仍然存在很大的提升空间。

图1 中国大学生线上课程总体满意度

(二)线上教学开展的不足与瓶颈

居家隔离期间的在线学习需要有极强的自律性和内部动机,尤其在从线下转向线上教学的早期阶段,学生仍处于这种转变的适应过程中。 此外,教师也尚不熟悉新的知识传递模式,这有可能会增加学生的学业负担感。 在中国调查问及何种原因导致在线学习注意力不集中时,74.6%的学生表示是由于自控能力不强,55.9%的学生认为是缺乏交互性,55.8%的学生表示课程枯燥,影响学习效率。 当问及介意线上教学的哪些劣势时,中国学生中有66.0%左右的学生选择“个人自控能力差,经常不由自主开小差,学习效率低”“没有线下课堂的学习氛围”和“长时间使用电子产品,身心不适”。 这说明,当学生独自在家学习时,可能会面临缺乏自律或缺乏学习氛围的情形[10]。 因此,教师在线上教学课程设计过程中,应充分考虑学生的自制力困境,创造交互性的学习氛围,激发学生的学习热情[11-12]。

三、新冠肺炎疫情中全球大学生的社会生活与中国现状

新冠肺炎疫情不仅冲击着大学生的学习模式,因防疫进行的物理隔离更是改变了大学生的社会交往模式和生活习惯,进而给他们带来心理情绪的变化和对未来规划的担忧。 我们将从社会交往、生活习惯、心理情绪和未来规划几个层面进行调查与分析。

(一)社会交往的变化

大量研究表明,日常生活规律的错乱以及与他人物理和社交接触的阻断会引发许多负面情绪,如沮丧、无聊、焦虑、困惑、愤怒等[13-14]。 一部分居家隔离期间独自居住的群体存在较高社会脱离的风险,并因此招致心理健康方面的不良后果[15]。 我们的调查问及在COVID-19 大流行期间与某些特定人群的在线交流频率,全球范围内大学生与以下特定人群每天至少在线沟通一次的比例依次是:(1)亲密的家庭成员(52.0%),主要是亚洲和欧洲学生。 (2)一起同住的人,如室友(47.8%),主要是大洋洲和北美的学生。 (3)其他的社交关系和网络,如同学或朋友(45.8%),主要是南美和北美的学生。 (4) 大学行政人员(2.8%)和其他公益志愿组织(3.7%)。

中国调查的数据显示,相较于全球调查的总体状况,中国大学生更依赖与亲密家庭成员的社会交往,82.2%的大学生表示每天至少有一次与家人的交流,这与全球数据中亚洲的发现较为类似。 新冠肺炎疫情期间中国实行了以家庭为单位的居家隔离措施,这让大学生与父母等亲密家人得以保持较高的交流频率。 此外,超过半数(55.0%)的中国大学生表示,疫情期间有过与政府管理人员或社区服务人员的沟通交流。 这显著高于全球数据,得益于中国各级政府在疫情防控过程中紧密联系群众的举措。

(二)生活习惯的变化

新冠病毒在人与人之间剧烈传播,影响了全世界范围内学生的正常生活[16]。 一方面,某些特定行为尤其是卫生行为受到广泛推崇,这与之前的研究结果较为一致[17]。 调查显示,全球范围内大学生最受鼓励的生活习惯依次是:戴口罩(86.7%)、洗 手(79.9%) 和 避 免 大 范 围 集 会(78.2%),如表1 所示。 其中,约95.0%的南美洲大学生戴口罩,而这一比例在大洋洲仅为12.0%左右。 此外,出于对疫情防控的要求,其他的一些生活习惯如避免乘坐公共交通、取消旅行、居家工作、避免亲密接触和囤积生活必需品等也被高度鼓励,选择比例在50.0%~70.0%之间。 最不受影响的习惯分别是网上购物(22.9%)和配备药品(17.5%),这与大多数大学生在新冠肺炎疫情以前就习惯网上购物的事实相一致[18]。 另一方面,新冠肺炎疫情也减少了某些特定生活习惯的频率,绝大部分大学生都认为应该“非必要不离家”(73.7%)、“减少握手”(73.5%)。

表1 新冠肺炎疫情影响下的习惯变化单位:%

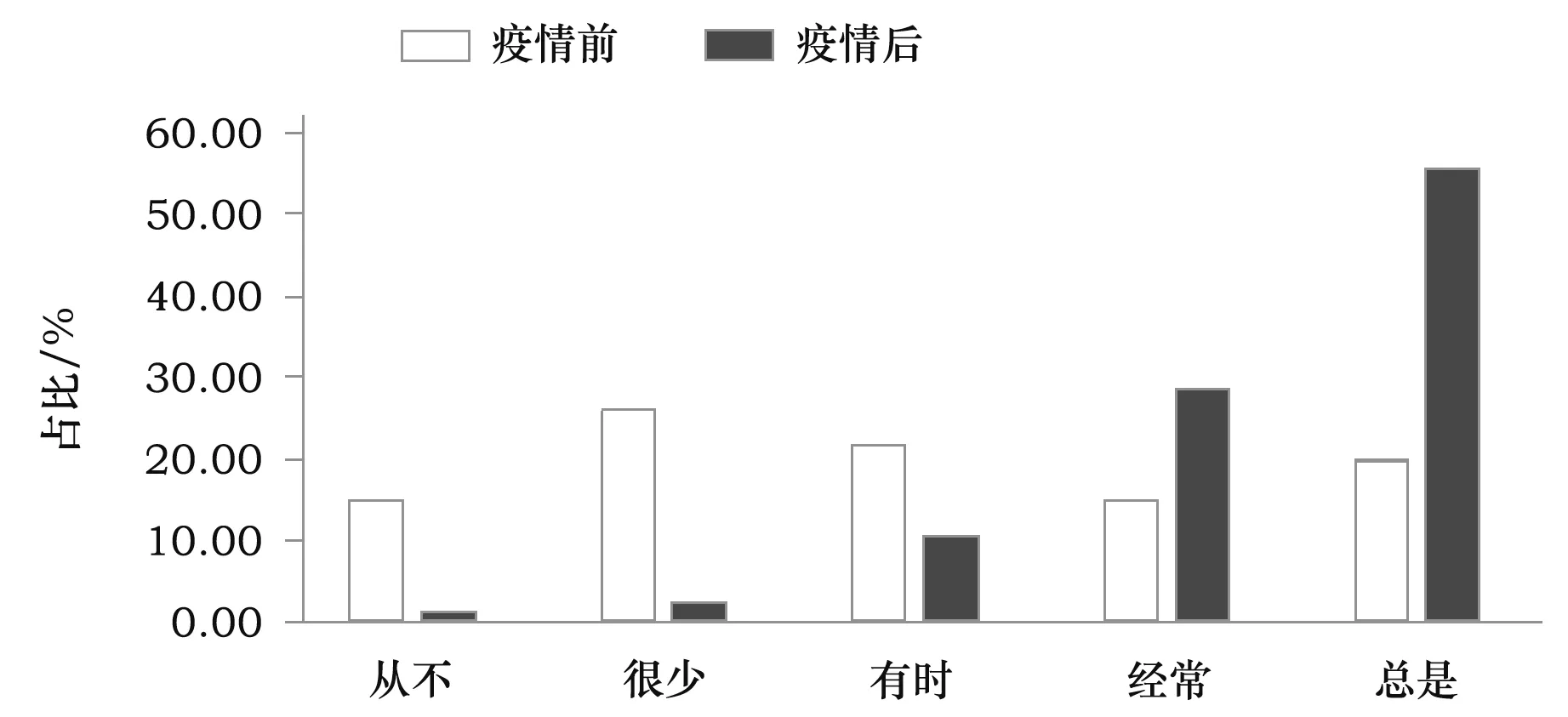

相较于全球数据,中国大学生“减少握手”(-90.4%)和“非必要不离家”的频率(-81.6%)更高,这得益于政府较为严格的管控措施和广泛的舆论宣传。 与全球其他国家大学生类似,勤洗手(85.2%)、 戴 口 罩(84.4%)、 避 免 人 群 聚 集(71.3%)已成为我国大学生日常的卫生习惯。 疫情前后大学生对于戴口罩这一日常习惯的变化最明显(如图2),疫情以前经常或总是戴口罩的学生占比不足50.0%,疫情后高达84.4%的学生表示已经养成戴口罩这一习惯。 另外,在家学习和避免乘坐公共交通出行等规避与他人接触风险的防疫措施也逐渐成为大学生的生活新常态。

图2 中国大学生疫情前后戴口罩的情况对比

(三)心理情绪的变化

COVID-19 大流行剧烈地作用于全世界人民的情绪状态,进而影响他们的心理健康[13,17]。 大学生群体也不例外,尽管平均水平上他们不是最受影响和最为危险的群体之一[19],然而,还是有相当数量的大学生感受到较强的心理压力,尤其是那些学业可能延迟、工作计划可能被打乱、日常生活受到剧烈影响的学生群体。 全球范围内,自疫情爆发以来大学生感受到较高频率的积极情绪依次为:希望(39.4%)、快乐(29.7%)、自豪(26.5%)、 释 怀(17.9%); 消 极 情 绪 为 无 聊(45.2%)、焦虑(39.8%)、沮丧(39.1%)、愤怒(25.9%)、绝望(18.8%)、羞耻(10.0%)。 学生焦虑程度最高的是南美洲(65.7%)和大洋洲(64.4%), 其 次 是 北 美 洲(55.8%) 和 欧 洲(48.7%)。 在积极情绪层面,北美洲学生相比于欧洲大陆和其他地区大学生更能感受到快乐(34.5%);亚洲学生则对未来生活最为积极乐观,42.2%的亚洲学生表示对未来充满希望。 这可能与疫情爆发以来亚洲国家更为积极严格地开展防疫抗疫措施有关。

如图3 所示,与全球数据相比较,疫情期间中国大学生体验到的消极情绪更少。 仅有20.0%左右的学生感受到无聊,不到20.0%的学生感受到焦虑,感受到沮丧的学生为15.0%左右。 而在积极情绪方面,超过30.0%的学生感到充满希望,这低于全球39.4%的平均水平。 总体来看,中国学生在疫情期间体验到的消极情绪最少,即使相较于表现较好的亚洲样本也有过之而无不及。 但相比来看,中国大学生也并没有体验到过多的积极体验,比亚洲和非洲的大学生要低,与欧洲和北美洲大学生差不多,比大洋洲和南美洲大学稍显乐观。 可见,尽管疫情防控取得了显著效果,全国范围内高校相继复工复学,但中国大学生对未来世界的期望水平仍不高,需要在疫情后修复期重点关注。

图3 新冠肺炎疫情影响下大学生的情绪体验对比

(四)未来规划的变化

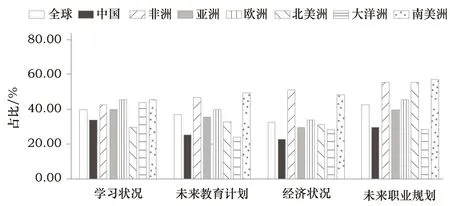

正如前几次疫情大流行对世界地缘政治和社会经济格局的重塑一样,新冠肺炎疫情也会给全球带来巨大危机。 在此背景下大学生群体对自己的近期和远景规划产生特别的担忧。 数据显示,疫情期间全球范围内大学生在绝大部分时间或所有时间最担心的事情依次如下:未来的职业规划(42.6%)、学业问题(40.2%),如讲座、研讨会和实习工作等。 相反最不担心的是出国旅游(22.1%)和自己的身体健康(21.6%)。 南美洲的学生担忧最多,他们给被调查的10 种担忧议题中的5 个给了最高分,包括对未来教育(49.1%)、家庭和人际关系(47.0%)、学业问题(46.6%)、个人身体健康(43.2%)以及未来COVID-19 或类似的大流行趋势(42.6%)的担忧;非洲的大学生给其中的3 个打了最高分,包括未来职业规划(55.7%)、个人经济事务(50.8%)和出国旅行(30.1%);欧洲的大学生则最为关心休闲事务(32.1%),包括运动与文化活动,聚会以及和朋友社交;来自亚洲、北美和大洋洲的大学生没有给任何担忧打出最高分。

相较于全球数据,中国大学生对未来的担忧较少,职业规划相对稳定(见图4)。 他们在绝大部分时候或所有时间均担忧的事情依次如下:学业问题(34.0%)、未来职业规划(30.1%)、未来教育计划(25.7%)、经济负担(22.9%)。 在被问及有兼职工作的大学生是否因为新冠肺炎疫情其工作受到影响,回答永久失去工作(2.1%)、暂时失去工作(16.6%)和被减薪(2.7%)的大学生总占比为21.0%左右。 可见,总体来看新冠肺炎疫情对中国大学生的个人经济状况影响不大。

图4 大学生个人担忧状况对比

四、新冠肺炎疫情中全球大学生对公共服务的满意度与中国现状

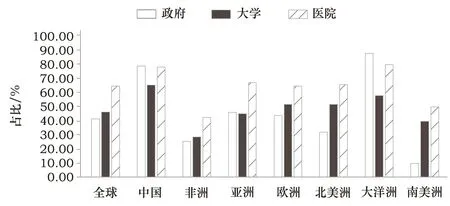

为了探索不同公共服务机构(如政府、医院和大学)在疫情期间所发挥的作用,我们调查了大学生对他们在疫情期间工作的满意度。 在全球水平上,大学生整体上对医院的满意度最高,有2/3 的学生对医院表示满意或非常满意,尤其在斯里兰卡这一比例达到了94.6%[20]。 事实上,大学生对医院的满意度在所有公共机构中都排在第一位,除了大洋洲(对政府满意度为90.7%,排第一),这说明医院在疫情期间发挥的作用异常重大且效果良好。 由于他们卓有成效的工作,人们开始重建对医疗体系的信任。 对大学的满意度紧随其后,47.2%的学生表示满意或非常满意大学提供的服务。 其中大洋洲的满意度最高(约60.0%),其次是北美和欧洲(约53.0%),非洲大学生对大学的满意度非常低,仅为29.2%。 大学生对政府的满意度令人担忧,全球仅有41.0%的大学生表示对政府满意或非常满意,其中南美洲的政府满意度更是低至12.1%,厄瓜多尔和智利甚至低于8.0%,这说明在新冠肺炎疫情的冲击下政府的合法性受到了极大的挑战。

相比较于全球数据,中国大学生对政府的满意度最高(见图5),78.8%的学生对政府表示满意或者非常满意,这显著高于全球水平。 这说明政府在疫情防控期间所采取的策略措施获得了大学生群体的高度认可,这极大地提升了我国大学生的政治认同和国家认同。 紧随其后的是大学生对医院的满意度,78.0%的学生对医院发挥的作用表示满意或非常满意,接近对政府的满意度。最后,65.0%的大学生对所在大学提供的服务表示满意或非常满意,虽然这显著高于全球平均水平,但相比于政府和医院发挥的作用,大学提供的服务还有明显的提升空间。

图5 社会机构满意度对比

新冠肺炎疫情期间所有的国家都采取了不同程度的应急措施来缓解疫情带来的不利影响,首先是确保人民的生命安全,减少疫情带来的社会经济影响。 在全球水平上,大学生认为给弱势群体提供紧急救助(尤其在南美洲和欧洲)和提供紧急的儿童照看服务(南美洲和非洲)最为重要。其次,给学生贷款延期也被大学生感知为很重要的政府措施,主要是南美洲和北美洲的大学生。再次,减免或延迟税收以及减少或暂缓银行贷款支付也被认为是应对疫情比较重要的民生措施。其中暂缓银行贷款在南美洲和欧洲被认为最重要,在北美洲和大洋洲则是最不重要。 最后,欧洲人(尤其是西班牙)认为减免房租最重要,在南美经济资助和贷款延期支付则被认为最为重要,这也与西班牙已经因疫情调整了住房政策的事实相一致[21],而提供免费的交通出行政策被认为最不重要。

与全球数据相比,中国大学生认为重要或非常重要的民生政策依次如下:为低收入人群提供经 济 帮 助(85.8%)、 延 期 学 生 贷 款 支 付(81.8%)、提供紧急的儿童照看服务(81.0%)、减免或延迟税收(80.0%)以及减少或延期银行贷款支付(76.5%)。 总体上来看,中国大学生认为政府应该提供的政策支持与全球数据的调查结果类似。

为了考察新冠肺炎疫情期间大学生对公共服务满意度的群体性差异,我们以线上教学满意度、大学服务满意度、医院满意度和政府满意度为因变量,使用多元回归进行计量考察。 其中,4 种因变量均使用李克特五点(1 =很不满意,2 =不满意,3 =一般,4 =满意,5 =很满意)测量,因此我们将其当做近似连续变量对待,使用OLS 最小二乘法模型。 自变量我们考虑了性别、独生子女、户口、家庭居住地(从农村到直辖市操作成1 ~6 的连续变量)、家庭经济水平(上层=1,中上层=2,中层=3,中下层=4,下层=5)、父母受教育年限、父母职业(精英=1,非精英=0)以及所学专业的影响。 筛选掉在关键变量上缺损的样本后,共有982 个样本进入模型。 计量结果如表2 所示。

表2 新冠肺炎疫情期间大学生公共服务满意度的群体差异

总体来看,家庭经济水平、父母受教育年限和父母职业这三个家庭背景变量对四个因变量均未产生影响,说明疫情期间公共服务的供给在不同社会阶层之间实现了较好的均衡。 性别的影响最大,男性大学生对大学、政府和医院的满意度均显著高于女性大学生。 城市户口的大学生对医院的满意度显著高于农村,这可能与疫情主要是在城市蔓延,医院发挥的作用更大有关系;而独生子女对医院的满意度要显著低于非独生子女。 家庭居住地级别越高(比如直辖市或省城)的大学生对线上教学的满意度越高,这可能与他们在网络获取和资源配备上的优势有关系,人文社科类专业的大学生要比理工科专业大学生对大学和医院的满意度显著较低,这可能与人文社科类大学生习得更多批判性思维相关。

五、研究结论与不足

为了解新冠肺炎疫情期间中国大学生的学业与生活状况,我们从学业进展、社会生活和公共服务满意度三个层面收集数据,并将其放置在全球数据中进行比较研究,结果发现:(1)中国大学生对疫情期间在线教育的满意度要高于全球平均水平,但仍然有一半左右的学生表示学习效果一般,居家学习过程中缺乏自控力,课程枯燥缺乏交互性可能是降低学习效率的最主要因素。 (2)疫情期间82.5%的中国大学生主要依赖与亲密家人进行沟通交往,这远超过全球平均水平,与我国实行的居家隔离政策与独特的亚洲家庭团结文化相关。 (3)疫情期间中国大学生在生活习惯层面“减少握手”(减少90.0%)和“非必要不离家”的频率(减少85.0%)要高于全球平均水平,这得益于政府较为严格的管控措施和广泛的舆论宣传。(4)疫情期间中国大学生体验到的消极情绪远低于全球水平,仅有20.0%左右的学生感受到无聊,不到20.0%的学生感受到焦虑,感受到沮丧的学生为15.0%左右。 需要注意的是,中国大学生也没有更感到充满希望,反而低于全球水平。(5)中国大学生对未来的担忧较少,职业规划相对稳定,疫情给他们经济状况带来的影响有限。(6)疫情期间中国大学生对政府、医院和大学的满意度都要显著高于全球平均水平,这说明政府在疫情防控期间所采取的策略措施获得了大学生群体的高度认可。 同时值得注意的是,大学提供的服务相较于政府和医院还有明显的提升空间。性别和专业可能是影响中国大学生公共服务满意度最显著的两大人口统计学因素。

上述发现有重要的政策价值,可以为疫情修复期间针对大学生群体的支持性政策制定提供依据。 首先,中国相较于同期世界其他国家在疫情防控工作方面取得了更为显著的效果,这种效果在大学生群体上体现为学业受到较小影响,心理情绪和未来发展较为稳定,对政府、大学和医院等机构提供的公共服务较为满意,极大地提升了国家认同和民族自豪感。 其次,虽然疫情趋缓,但在线教育仍然是许多高校疫情修复期广泛使用的教学方式。 教师在课程设计的时候应该充分考虑学生的自制力困境,创造交互性的学习氛围,激发学生的学习热情。 最后,中国大学生的心理情绪较为稳定,但体验到的积极情绪也处于全球较低水平,高校可以在疫情修复期间开展针对性的积极心理培养训练,通过营造氛围、心理暗示等方法助力大学生恢复积极乐观的心态。

本研究首次使用国际比较的视角分析了新冠肺炎疫情期间中国大学生的学业与生活现状,呈现了疫情期间中国大学生的整体风貌,为仍处于疫情期间的其他国家提供了中国经验,也对沟通中西方研究有重要意义。 然而,也必须看到本研究在数据使用和分析层面还存在较大局限,需要在未来研究中进一步改进与探索。 例如,受到疫情期间数据收集的紧迫性和困难性影响,本研究的国际数据和中国数据均使用方便取样和网络调查的方式,样本的代表性受到一定局限。 全球数据中大洋洲的样本仅占0.6%,对大洋洲的结果分析需要谨慎对待。 此外,研究主要使用了一种最为基础的统计方法即比例描述法,难以深度刻画疫情期间大学生不同生存要素之间的联系,使用的多元回归方法存在较大的内生性问题,需要克服。