城市交通运行状况对机动车碳排放的影响研究

冯海霞,王兴渝,咸化彩,刘新华,李健,宁二伟

(1.山东交通学院,交通与物流工程学院,济南 250357;2.济南市机动车污染防治监控中心,济南 250101)

0 引言

“双碳”目标已成为国家发展战略,交通部门是能源生产和工业之后的第三大排放源,2019年我国交通部门CO2排放总量超过了11 亿t(2020年因疫情影响碳排放回落),约占我国全社会CO2总排放的11%,减排任务艰巨[1]。欧美碳达峰国家交通部门碳达峰的时间都晚于能源和工业等部门[2],且随着我国经济的快速发展,中国汽车保有量飞速增加,据中国公安部统计数据,截至2021年11月,中国机动车保有量达3.93 亿辆,其中,汽车突破3 亿辆,总量和增量均位居世界第一。公路运输排放量占我国交通领域碳排放总量的86.76%,机动车保有量的快速增加成为交通碳排放增长的主要驱动力[3],且机动车仍有快速增加的趋势。机动车的飞速增长导致的城市交通拥堵成为很多城市的“顽症”,ABDULL 等[4],WANG 等[5],LIMA 等[6]的研究证实交通拥堵又加剧了机动车的排放。交通作为城市发展的大动脉,交通强国建设的主战场[7],更是实现“双碳”目标的主战场[8],但交通领域由于碳汇能力缺乏,很难依靠本身实现“碳中和”[9],如何减少交通排放成为关注的重点[10]。在目前交通拥堵成为城市常态化的情况下,量化城市交通运行状态对碳排放的影响更是亟需解决的问题。

随着大数据的飞速发展,交通大数据在城市交通运行状况监测、机动车排放及城市环境质量等方面的研究越来越广泛。例如,基于交通大数据自驾游的碳排放与景点的空间关系[11],不同减排措施的效果[12],机动车排放对城市空气质量的影响[13]等都被研究。高德和百度等导航公司从2014年开始,推出了交通大数据监测平台(https://www.amap.com/,https://map.baidu.com),基于海量交通出行数据,实时监测中国主要城市交通运行状态,并从交通出行者角度出发,提出“拥堵延时指数”,表达交通拥堵给出行者带来的时间成本,已经成为评估城市交通运行状况的重要依据,也成为公众交通出行、政府决策者及研究机构的重要参考依据。

本文基于高德交通大数据平台提供的CDI 数据,量化不同城市交通运行状态对机动车碳排放的影响。

1 研究数据和方法

1.1 研究数据

1.1.1 研究区

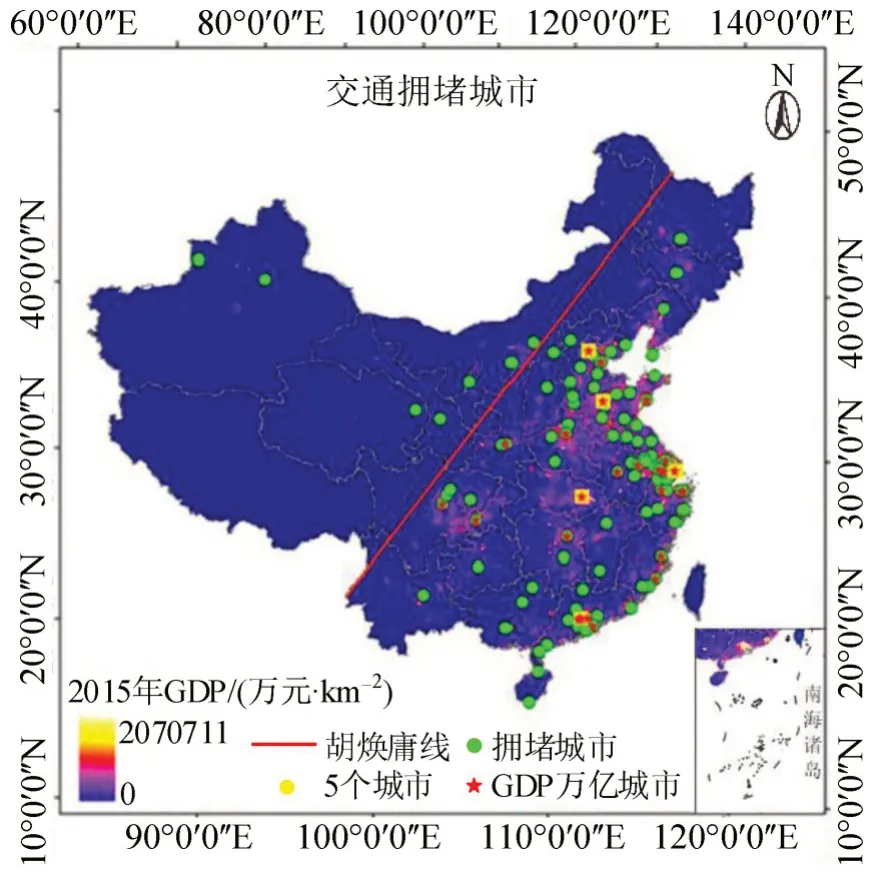

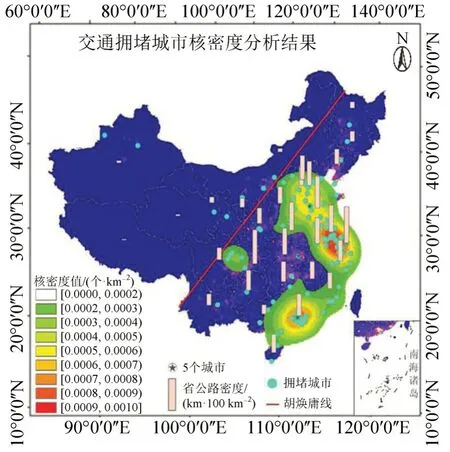

选择我国2019年交通拥堵排名前100 的城市进行分析(数据来源于高德),如图1 所示。拥堵城市的核密度分析结果如图2所示。

图1 交通拥堵排名前100的城市Fig.1 Top 100 cities for traffic congestion

图2 拥堵城市的核密度分析结果Fig.2 Result of kernel density analysis

图1 和图2 底图为我国2015年GDP 空间分布数据(https://www.resdc.cn/DOI/DOI.aspx?DOIid=33)。同时,以武汉(疫情爆发的城市)、北京、上海、广州(中国大城市)及济南(山东省省会,2016—2017年中国交通最拥堵的城市)这5 个城市的CDI 数据为例进行详细分析。

1.1.2 数据

(1)拥堵延时指数

拥堵延时指数(CDI)是交通实际通过的旅行时间与自由流通过的旅行时间的比值。高峰(早高峰7:00-9:00,晚高峰17:00-19:00)拥堵延时指数(Rush Hour Congestion Delay Index,RHCDI)已成为城市交通运行状况的评价指标,是一个城市拥堵程度的直观表现。城市的CDI 取决于城市的自由流速度和实际运行速度。城市间的自由流速度有较大差异,2019年拥堵排名前100的城市自由流平均速度为43.93 km·h-1,其中,重庆市自由流速度最高,达49.51 km·h-1,金华市只有37.65 km·h-1。北京和广州等城市针对各自城市交通运行状况,分别制定了地方标准(北京地方标准(DB11/T 785-2011)《城市道路交通运行平均指标体系》和广州地方标准(DB4401/T 57-2020)《城市道路交通运行平均指数体系》),以北京和广州市城市主干路的运行状况为例,与CDI 表达的城市运行状况进行对比,CDI 的自由流速度取2019年拥堵排名前100 的城市自由流平均速度43.93 km·h-1。城市交通运行状况指标如表1所示。

表1 城市交通运行状况指标Table 1 Indicators of urban traffic operation

(2)机动车排放数据

影响机动车排放的因素较多,例如,温度、风向、坡度及油品等,本文采用机动车检测站的年检数据和车载尾气检测系统(Portable Emission Measurement System,PEMS)实测的各工况数据(数据来源于济南市机动车污染防治监控中心)。

1.2 研究方法

1.2.1 空间特征分析

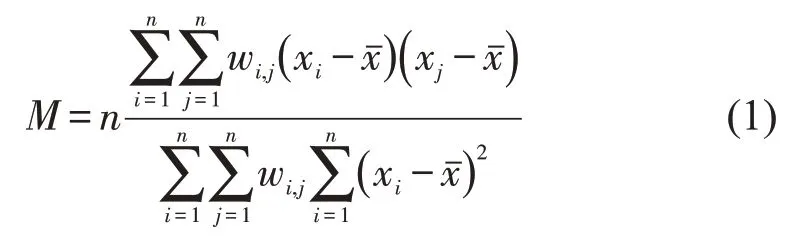

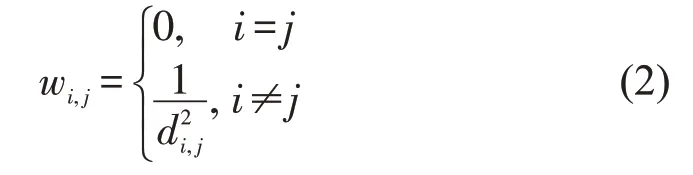

本文利用空间自相关分析和核密度分析测量交通拥堵前100 名城市的空间特征。莫兰指数(Morn's I,M),又称为空间自相关指数,用于衡量地理变量之间是否具有空间相关。

式中:wi,j为变量i和j之间的空间权重;xi-为变量xi与平均值的偏差;x在此为城市的拥堵CDI 值;i,j为城市的编号;n为城市总数,即100。空间权重wi,j的取值为

式中:di,j为i和j之间的距离。

Moran' I 的值大于0 时,表示变量间存在正的空间相关性,值越大,空间相关性越明显;当该值小于0时,表示存在负的空间相关性,值越小,空间差异越大;当值为0 时,表示变量在空间上是随机分布的。

核密度分析可用于计算变量周围区域的特征密度,可以测度变量的空间集聚特征。

式中:h为搜索半径;n′为变量的数量;x-xi为任意两点之间的距离;k为核函数,本文是高斯核函数,计算的结果是x点的核密度。

1.2.2 基于CDI的机动车碳排放定量分析

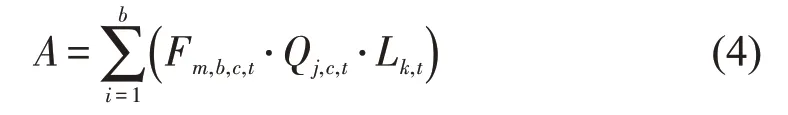

机动车排放清单的计算采用排放因子模型,即

式中:A为所有车辆的排放总量(kg·h-1);F为车辆排放因子;Q为交通量;L为道路长度;m为不同车型;b为国家排放标准;c为道路类型;t为计算时间。

在一段时间内,道路长度和类型等可认为是固定的,排放因子F和交通量Q是量化交通运行状况对机动车排放影响的两个关键因素。

CDI是城市路网交通运行状况的直观表现,基于CDI的机动车碳排放的估算,可反映城市交通运行状况对机动车碳排放的影响。CDI 的值取决于自由流速度和实际旅行速度。在道路没有进行物理改善的情况下,可认为该道路的自由流速度是固定的,即CDI 取决于该路段上车辆的实际行驶速度。考虑城市交通运行状况对机动车排放的影响,速度对排放因子的影响是必须考虑的。车辆的排放随行驶速度的变化而显著改变,《IPCC国家温室气体清单指南》《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南》等常用的机动车排放清单编制指南中推荐的缺省排放因子不能准确地反映速度变化规律,不适用于本文,因此,本文采用基于最小二乘法构建的基于速度拟合的排放因子[14]。首先,分析车辆排放和速度的关系;进而,在MOVES(motor vehicle emissions simulator)本地化的基础上,构建速度与排放因子变化规律的拟合方程;然后,结合VISSIM 交通仿真软件,模拟不同城市交通运行状况时(不同CDI)的交通量,实现对不同城市交通运行状况下的机动车碳排放的计算。

2 结果分析与讨论

2.1 时空特征分析

2.1.1 拥堵城市的空间特性分析

从图1可以看出,交通拥堵的城市基本位于经济发达地区(GDP 高值区),交通拥堵排名前100 的城市中有94 个位于胡焕庸线(黑河-腾冲)以东,2021年GDP超过万亿的24个城市全部在胡焕庸线以东,胡焕庸线以东的地区,国土面积占全国43%,但聚集了全国94%的人口和96%的GDP。利用Mora'I值测度其空间特征,Mora'I的值为0.275,即交通拥堵的城市在空间上具有显著的空间依赖性;利用核密度分析进一步测度交通拥堵城市在空间分布上的集聚特征,其结果如图2所示。

从图2可知,交通拥堵的城市大部分位于东部沿海经济发展水平较高的地区,此区域的道路网密度也较高,且与我国经济水平较高(GDP超万亿)的城市空间分布规律基本一致。交通拥堵城市在长三角经济区和珠三角经济区形成2个高聚集区,在长三角经济区的高聚集中心与北京和济南等城市在空间上紧密相连,形成一个葫芦形的大聚集区。交通拥堵城市在四川盆地形成另外一个较弱的交通拥堵聚集区。

2.1.2 RHCDI的时间特征

以2019年和2020年1~4月,北京、上海、广州、武汉和济南这5 个城市的高峰路网延时指数(RHCDI)为例进行分析。将2020年1~4月的研究期分为4个阶段:第Ⅰ阶段从元旦开始至1月23日武汉封城前,这阶段疫情的影响范围基本在武汉市;第Ⅱ阶段至2月9日,武汉封城后,几乎全国各省市的居民区和村庄都陆续采取了“隔离”措施;第Ⅲ阶段(2月10日~4月7日)为复工复产期,2月10日后在严格的管控措施下,各地陆续启动复工复产;第IV 期从4月8日武汉解封开始,虽然疫情还没有结束,但各地交通和经济陆续恢复。5 个城市的CDI值如图3所示。

图3 2019年和2020年1~4月5个城市的CDIFig.3 CDI of five Chinese cities,from January to April in 2019 and 2020

从图3 可知,除节假日(例如,中国传统最重要的节日春节)外,CDI 具有明显的周期性变化规律(7 d),即工作日较高,周末较低,且周一和周五略高于其他工作日,周期性波动。突然爆发的新冠肺炎疫情打破了此规律。

在第Ⅰ阶段,2020年各城市的CDI 与2019年同期基本持平,部分城市(例如济南市)的CDI 甚至超过了2019年同期水平;2020年第Ⅱ阶段,隔离政策导致全国各城市的CDI处于一个极低的状态,全国CDI 排名前100 的城市平均CDI 只有1.14,而2019年同期的CDI 为1.39(春节位于第Ⅱ阶段,人们出行较少)。复工后,即第Ⅲ阶段,除武汉外,其他城市CDI 的周期性规律恢复,且CDI 逐渐回升,至Ⅳ阶段,已基本恢复至2019年同期水平;武汉在4月8日解封后,即第IV 阶段,CDI 为期7 d 的周期性变化规律才恢复。2019年和2020年在整个研究期内CDI 排名前100 的城市平均差值达0.18,在疫情影响严重的第Ⅱ和第Ⅲ阶段,2020年的CDI均值比2019年下降了0.245和0.239,而疫情影响较小的第Ⅰ和第Ⅳ阶段,2020年的CDI 均值仅比2019年低了0.049和0.068。

CDI 受天气影响较大,例如,在2020年2月6日,雨雪天气导致的北京和济南2个城市的CDI达到第II阶段的峰值;2020年3月9日,雨天引发上海市的交通拥堵,导致上海的CDI 出现了1.79 的峰值;2019年4月9日的大雨,直接导致济南市当天的CDI高达2.22。

2.2 基于CDI的排放估算案例

为了量化城市交通运行状况对机动车碳排放的影响,以济南市主干道经十路的一段(经十路与历山路交叉口至经十路与千佛山路交叉口)为研究路段,估算不同CDI时的机动车碳排放。本文在分析速度与CO2排放的基础上,构建基于速度的CO2排放因子。

2.2.1 基于速度的CO2排放因子构建

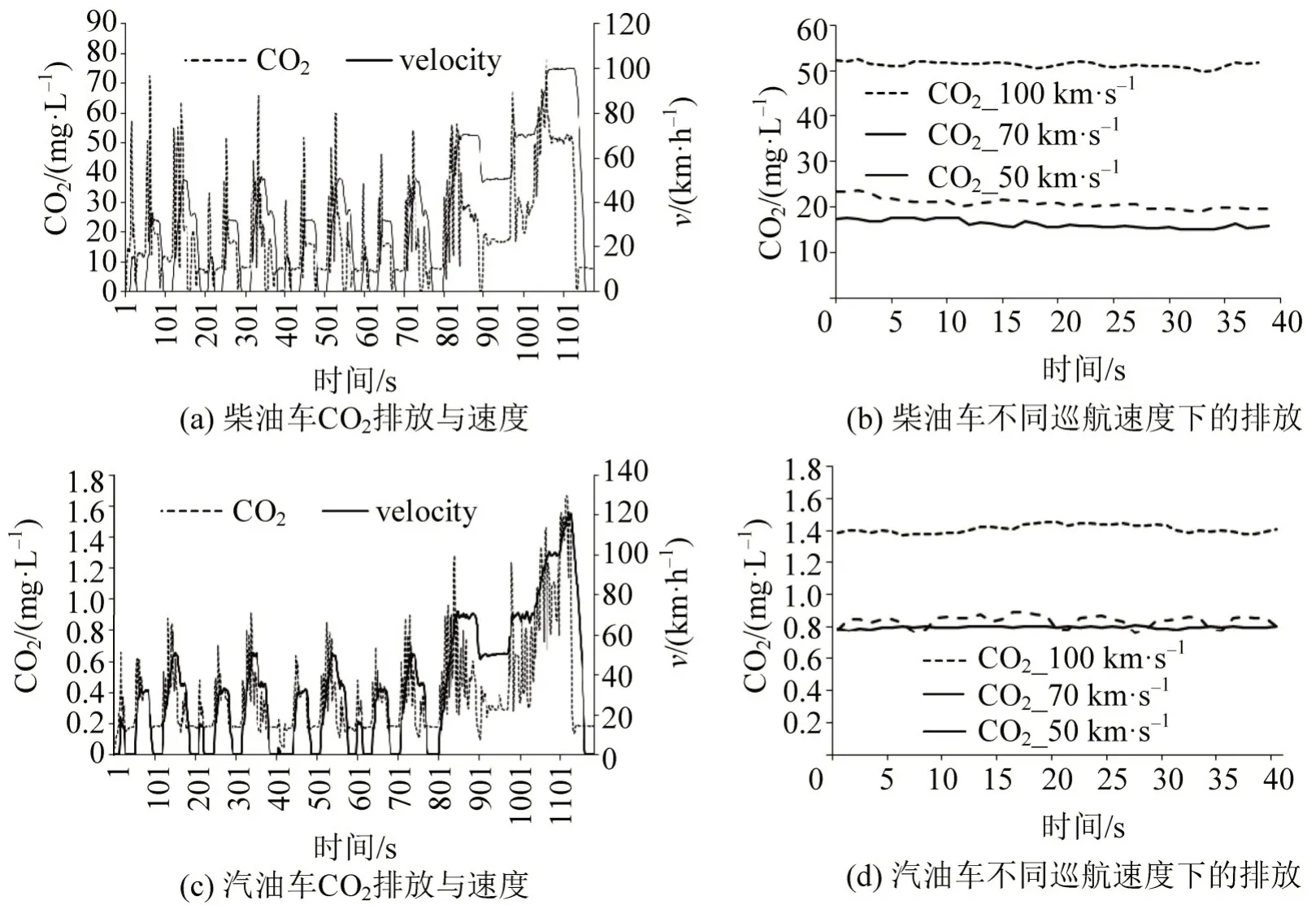

以济南市两种常见的汽油车(大众桑塔纳)和柴油车(江淮皮卡)的排放数据为例,分析机动车碳排放与速度的关系,为减少温度等因素的影响,选择机动车检测站2019年和2020年这两种车型在加速、减速和巡航状态的平均排放数据,如图4所示。

图4 CO2排放与车速Fig.4 CO2 emission and vehicle speed

从图4 可知,无论是在加减速还是稳定状态时,柴油车CO2的排放量都远远大于汽油车,交通减排应尽量减少柴油车的使用。汽油车和柴油车在加速阶段,CO2排放量都急剧增加,且远远高于稳定速度时的排放量;当速度相对稳定时,排放量随之下降,且排放量稳定;减速时,排放急剧下降;车速在稳定状态(巡航)排放较稳定,且稳定在较低的水平。交通拥堵会导致车辆频繁的怠速、加速和减速,导致碳排放增加。

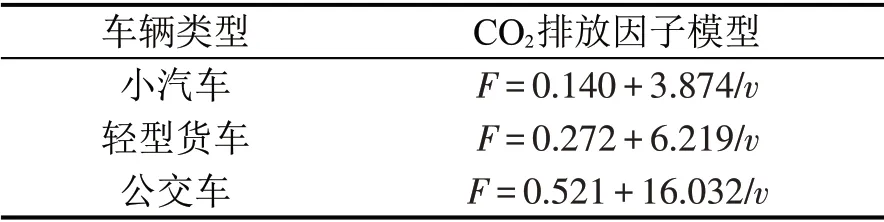

因车辆排放与行驶速度密切相关,本文采用吕晨[14]构建的排放因子与速度关系的拟合方程[14],是在MOVES模型本地化基础上,模拟不同速度下的排放,基于最小二乘回归分析方法构建的,CO2排放因子模型如表2所示,方程拟合优度(R2)在0.9以上。以济南市PEMS实测数据进行验证。

表2 CO2排放因子模型Table 2 Fitting formulas of different emission factors

2.2.2 基于VISSIM模拟的不同CDI时的流量

以研究路段2021年11月18日上午高峰时段(8:00-9:00)的交通流量数据为依据,该路段高峰小时流量为5070 辆(双向10 车道),路段长度为0.38 km,利用VISSIM 模型,对不同CDI 情况下的流量进行模拟(2019年济南市平均自由流速度为44.1 km·h-1),模拟结果如表3所示。

表3 不同CDI的交通流量Table 3 Traffic flow of different CDI

从表3可知,随CDI的增加,流量增加,车辆平均行驶速度下降,交通运行状况变差,平均停车延误增加;但当CDI增加到一定值时,拥堵严重,车辆延误太多,导致车辆进入该路段耗时较多,交通流量反而会下降。当CDI 从1.001 增加至2.394(18.42 km·h-1)时,高峰小时流量从1443 辆增加到7239辆,停车延误从7.81 s增加到28.37 s;但当CDI达到3.346(13.18 km·h-1)时,延误增加到34.34 s,流量下降到6884 辆;当CDI 高达6.702 时,基本处于交通堵塞状态,平均停车延误高达52.66 s,高峰小时交通流量降至5019辆。

2.2.3 基于CDI的路段上机动车CO2排放估算

根据研究路段车辆类型的调查数据,将车辆分为小汽车、轻型货车和公交车这3 种类型,占比分别为85%(新能源车辆占比达2.6%,汽车按82.79%计算)、5%和10%(其中,新能源公交车占60%,公交占比按4%计算),根据构建的基于速度的碳排放因子,基于VISSIM模拟的交通流量,利用机动车碳排放计算模型式(4),估算该路段不同CDI时的CO2排放量(自由流速度取2019年济南市平均自由流速度44.1 km·h-1)。为方便城市交通流量的计算,参考表3 中VISSIM 的模拟结果,将流量与城市道路的类型和速度关联,以城市主干路为标准,城市主干路的排放量为该路段的0.6 倍(该路段为双向10 车道,主干路规定大于等于4)。计算结果如表4所示。

表4 不同交通运行状况下机动车的CO2排放量Table 4 Emissions under different operating conditions

从表3和表4可以看出,CDI值越大,交通运行状况越差,行驶时间越长,排放量越大。例如,在畅通无阻的条件下,该路段的行驶时间仅为0.009 h,该路段机动车小时CO2总排放量为0.134 t,平均停车延误时间为7.81 s;当CDI为1.582(27.88 km·h-1),即轻度拥堵时,平均停车延迟时间增至21.53 s,该路段小时CO2排放总量增加到0.599 t,为畅通状态下的4.46倍;当CDI达到2.394时,该路段的排放量增长至1.035 t;当CDI 达到6.702(6.58 km·h-1)时,交通堵塞,该路段的CO2排放量达到惊人的1.492 t,是畅通状态下的11.12倍。

3 城市交通运行状态对机动车CO2排放的影响分析

本文采用基于CDI 的路段上机动车CO2排放估算方法,通过CDI 的数值(反映交通运行状况)获得路段上车辆运行速度,为构建基于速度的排放因子F提供数据(分车型),利用VISSIM 模拟不同CDI(速度)时的流量Q,可扩展至不同交通运行状态下城市机动车的CO2排放估算;通过城市平均CDI获取城市道路平均运行速度,进而获取城市的排放因子,根据速度和道路情况,利用VISSIM可估算交通流量。高峰拥堵延时指数是评估城市交通运行状况的重要依据,本文主要估算城市高峰时机动车的碳排放。在计算城市碳排放时需要注意,高德平台计算城市CDI时,城市范围是人车出行的活跃核心区范围,而非城市的行政范围。

济南市的CDI 计算范围是人车出行活跃核心区的范围,因此,考虑建成区的城市道路,2019年济南市建成区快速路115.70 km,主干路739.11 km,次干路625.46 km,支路998.12 km,参考国家《城市道路工程技术规范》中快速路、主干路、次干路及支路(Ⅱ级)的速度等规定,将快速路、主干路、次干路及支路按照1.6∶1.0∶0.45∶0.15的比例折算,济南市建成区道路全部折算为主干路的长度,即1355.41 km。根据表4中得出的不同交通运行状态下(CDI)城市主干路道路1 km 小时排放总量[t·(h·km)-1] 可估算济南市不同交通运行状况的机动车碳排放量。

CDI的值取决于自由流速度和实际运行速度,济南市2019年平均自由流速度是44.10 km·h-1,2019年拥堵排名前100 城市的自由流平均速度为43.93 km·h-1,两者数据非常相近,因此,基于CDI估算济南市机动车碳排放非常有代表意义,利用VISSIM估算的不同CDI下的流量也有一定的普适性,以研究路段中的数据为基础,则可估算我国城市不同交通运行状况的机动车碳排放量数据。根据《中国交通可持续发展报告》,截至2019年底,中国城市道路总长度为45.9万km,城市快速路、主干路、次干路及支路按照1∶2∶3∶6 的比例配置,将快速路、主干路、次干路及支路按照1.60∶1.00∶0.45∶0.15的比例折算,相当于22.38万km的城市主干路道路;高峰小时交通量占日交通量的15%估算城市全年碳排放数据,如表5所示。

表5 不同交通运行状况的机动车CO2排放量Table 5 Vehicle CO2 emissions under different traffic conditions

从表5可知,济南市机动车在畅通状态下一年高峰小时的CO2排放量为10.48 万t;当CDI 为1.582时(轻度拥堵),CO2排放量增加至46.79万t;当CDI为1.909时(中度拥堵),CO2排放量为59.48万t;当CDI 达到2.394 时(严重拥堵),碳排放量为80.83万t。如果济南市的CDI 由1.909 降至1.582,则一年高峰小时即可减少碳排放12.70万t;如果济南市CDI由1.909恶化至2.394,则一年高峰小时可增加碳排放21.34万t。

从表5可知,我国城市机动车在畅通状态下高峰小时的CO2排放量为4.74 万t,一年高峰小时的CO2排放量为0.17 亿t;当CDI 为1.582 时(轻度拥堵),CO2排放量增加至0.77 亿t;当CDI 为1.909 时(中度拥堵),CO2排放量为0.98 亿t;当CDI 达到2.394时(严重拥堵),我国城市机动车一年高峰小时的CO2排放总量为1.33亿t。据高德2019年全国主要50 城市的平均高峰拥堵延时指数为1.650,如果我国城市高峰CDI 由1.582 降至1.35,则一年高峰小时的碳排放可减少0.29亿t。

据交通部统计数据,2019年我国交通部门CO2排放总量约为11 亿t,其中,公路运输占86.76%上。城市高峰时,城市活力区很少有重型货车(54%)、中大型客车(2.7%)和中型货车(1.7%),则其他车型排放共41.6%(乘用车33.7%、轻型货车5.5%、出租车1.7%及公交车0.7%)[1],按公安部统计,2019年我国机动车保有量达3.48 亿,农村机动车保有量不到1.4 亿辆,城市机动车占比按照60%计算,2019年全年城市机动车排放量约在2.37亿t。本文估算的CDI 在1.24 时,城市机动车一年的CO2排放量约为2.29 亿t;CDI 为1.35 时,排放量为3.19 亿t。据高德2019年全国主要50 城市的平均高峰拥堵延时指数为1.650,全国城市平均拥堵延时指数不到1.3。本文估算结果与交通部公布的碳排放数据相近,但因本文估算方法对速度比较敏感,故当CDI增大时,碳排放数据增长较快,即城市的交通运行状况对碳排放有较大的影响,改善城市交通运行状况,可大幅度降低机动车的CO2排放量。

4 结论

本文基于CDI 数据定量化城市交通运行状况对机动车碳排放的影响,与其他相关研究相比,本文的独特性主要体现在:

(1)得出我国交通拥堵城市的空间分布规律。交通拥堵城市具有空间依赖性和聚集性,并在长三角经济区和珠三角经济区形成2个高聚集中心。

(2)定量化城市交通运行状况对机动车碳排放的影响。估算了不同交通运行状况时我国城市的机动车碳排放量,当交通处于轻度拥堵时(CDI 为1.582),交通高峰期我国城市机动车年排放的CO2总量约为0.77亿万t,是畅通状态下的4.51倍;当交通保持基本畅通时(CDI 为1.35),交通高峰期我国城市机动车CO2年排放总量可减少0.29 亿t;当处于交通严重拥堵时(CDI达2.394),交通高峰期我国城市机动车CO2的年排放总量可达1.33 亿t。改善城市交通运行状况,可大幅度降低机动车的CO2排放量。