乡村振兴背景下的数字化农业空间构建与实践

——以广东省紫金县茶产业为例

罗志伟,何慧妍,王 敏,1b

(1.华南师范大学a. 地理科学学院;b. 亚洲地理研究中心,广州 510631;2. 西安大略大学地理与环境学系,伦敦N6A 3K7)

产业兴旺是实现乡村振兴的基础,“人”“地”和“业”关系的耦合协调是实现产业兴旺的关键(陈秧分等,2019)。近年来,随着乡村基础设施日渐完善,数字技术在农产品销售、流通和信息化等领域表现突出,以数字技术为基础的乡村新产业发展形态日渐兴起(陈成文 等,2018)。2020 年,《数字农业农村发展规划(2019—2025 年)》正式颁布,提出农业生产经营要推进数字化转型(农业农村部等,2020)。2021年中央一号文件指出,要推动新一代信息技术与农业生产经营的深度融合,加强乡村数字化建设(中共中央等,2021)。换言之,数字技术将在中国未来的乡村发展建设中发挥重要作用,而数字技术如何作为新基建力量刺激乡村产业发展,引导乡村空间转型与重构,将成为未来学界研究的重点和热点(张英男等,2019;王盈盈等,2020;高喆等,2021)。

伴随工业化和城镇化对中国乡村产业空间的影响,产业结构非农化和乡村空间商品化趋势明显,国内地理学者关注到乡村农业、工业和服务业向功能多元化方向的转变(姚娟等,2019;孙婧雯等,2020;胡晓亮等,2021)。与此同时,数字技术等现代性力量深刻改变着乡村生产生活模式,乡村空间正在发生深刻变革(王丹等,2019)。关于数字技术与空间重构的研究大部分集中在城市空间(Hollands,2015;邓沁雯等,2017;Bunders et al.,2019;曹阳等,2019),有学者认为数字技术如传感器、仪表盘和物联网等能够优化城市空间的日常运作(Kitchin,2019),而亦有学者谴责数字技术加剧了社会空间不平等,质疑其应对危机的能力(Viitanen et al., 2014; Zook et al., 2018)。而数字技术与乡村空间相关研究则专注于讨论城乡之间的数字鸿沟,以及如何缩减这一差距(Roberts et al.,2017; Cowie et al., 2020)。由此可见,以往研究对数字技术介入后的乡村空间实践的探讨有待深入,忽略了要因地制宜地考虑乡村空间的独特性(刘彦随,2018)。因此,探讨数字技术如何参与乡村新产业空间的构建,将在一定程度上丰富数字技术与空间重构的研究范畴。更重要的是,现有研究大多以西方国家的数字乡村为例(Salemink et al.,2017;Räisänen et al.,2020),中国案例仍有待拓展。与西方乡村实践案例相比,中国在乡村振兴的发展战略引导下,数字技术在精准扶贫与乡村治理等领域存在显著的潜力(王雨磊,2016;沈费伟等,2020)。换言之,数字技术在中国乡村空间的布设过程,将涉及目前西方数字乡村建设经验之外的、更复杂的多方权力纠缠,以及更多元化的乡村经济、社会和文化转向。

基于此,本文在梳理数字地理学与乡村空间研究的理论基础上,以广东省紫金县茶产业为案例,分析数字技术在乡村权力关系网络中的运作,着重关注数字技术如何推动地方社会和空间组织的转变,关注不同参与者在数字化的乡村生产和发展中可能扮演的角色,尝试解构中国乡村产业空间数字化运作机制。以期为推动数字乡村政策的稳健实施和乡村振兴战略的长期深化提供现实性意见,也为深入理解数字技术如何调节未来的乡村空间发展提供理论参考。

1 数字地理视角下的乡村空间性研究

从计算机技术与遥感和测量设备的应用,到近年来大数据和机器学习的兴起,数字技术在不断介导着地理学的知识生产与再生产,重塑地理学的认识论和方法论(Gonzalez-Bailón,2013;Miller et al.,2015;Leszczynski et al.,2016)。随着“数字地理学”作为学科分支被提出,地理学界也开始呈现“数字转向”趋势(Ash et al.,2016)。目前,西方的数字地理学研究侧重于探讨政府、市民和企业之间的互动,围绕自上而下的发展与自下而上的参与、公共利益与私有利益、客观现实与未来愿景等话题,针对这些话题所固有的紧张关系展开辩证性探讨(Söderström et al., 2014; Vanolo, 2014; Kong et al.,2018)。最近,学界开始重视从微观视角讨论人、技术和空间之间的相互关系,以揭示空间数字化愿景主导下所隐藏的发展风险(Datta,2018;Tironi et al., 2018; Masucci et al., 2019),进一步探讨空间“数字转向”背后的政治、社会和文化表征(Elwood et al.,2013;Rose,2017;Pink et al.,2018)。

随着数字技术应用向乡村地区拓展,乡村数字化的社会文化讨论将成为研究热点(王盈盈等,2020;王敏等,2022)。数字地理学在乡村空间的研究大多专注于强调如何弥合数字鸿沟(Grimes,2003;Park,2017),探讨如何提高硬件方面的数字设备衔接能力,以及如何在软性层面提升村民的数字技术知识水平(Esparcia, 2014; Philip et al.,2017)。归因于长期对城乡二元的刻板认知,乡村空间常常被认为具有远离市场中心、数字化基础设施不足以及缺乏人力资源等短板(Naldi et al.,2015)。这些研究习惯性地将早期城市数字化空间的构建思路复制到当前的乡村空间中,致力于让乡村追赶上城市数字化建设的步伐(Spicer et al.,2019; Cowie et al., 2020),不可避免地忽视了在乡村空间构建过程中,乡村各群体与数字技术的互动潜力(Li et al.,2020);仍将乡村置于被动位置,忽略了乡村日常实践过程中不同参与者的复杂关系协商,及其创造新空间实践的自适应能力(Lu et al.,2020)。因此,数字技术与乡村空间的研究应更多地关注村域内不同参与者的属性及其参与乡村空间构建的能力(Rotz et al., 2019; Carolan, 2020),探讨乡村空间构建过程中的内生性数字技术需求,这将有助于避免城市研究视角局限下的思路固化(Young,2019)。

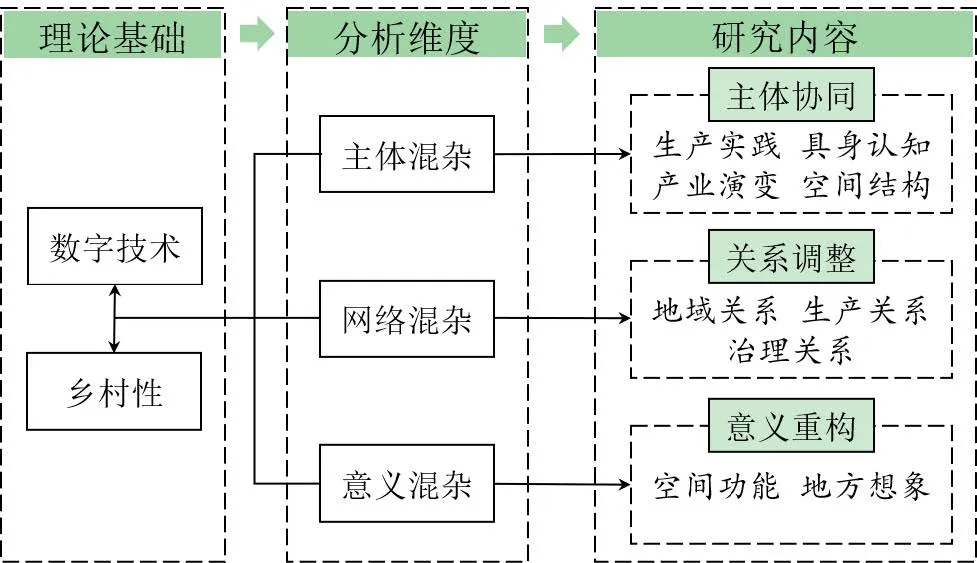

因此,需要厘清数字技术与空间性的关系演进过程。数字空间性的认知,经历了从认为数字空间和现实空间是分割的混合空间(Hybrid Spaces)(De Souza e Silva, 2006),到认为数字空间是被数字技术增强的现实空间(Augmented Realities)(Graham et al.,2013),再到强调技术、人与空间共同影响的被技术中介的空间性(Mediated Spatialities)的演化过程(Ash et al.,2018)。而在后现代转向的思潮下,乡村性被置于“后乡村”的框架下,呼吁采用混杂视角解读乡村多元的权力关系与话语实践(吕祖宜等,2017),关注传统乡村社会文化在后乡村实践中的力量(王丹等,2019)。综合数字地理学与“后乡村”的核心理论,本文构建了数字技术融入乡村性的分析框架(图1)。在乡村数字化进程中,数字技术不仅刺激乡村经济社会发展,而且深刻影响后乡村主体性、网络关系和意义系统的重构。首先,乡村是多元主体相互作用的空间,一方面数字技术成为乡村转型的驱动力量,另一方面技术与人类主体混杂的展演实践引导着乡村话语结构和日常实践转变(Bear et al.,2015)。其次,乡村处在关系网络中,村域内外部互动在数字技术“时空压缩”(Time-Space Compression)作用下增强了要素的空间流动,乡村多元主体构成的关联性网络也因数字技术的介入而重构(吴昕晖等,2015)。最后,数字技术异化了乡村日常生活实践,在差异化的空间改造过程中,多元乡村主体的适应与协商往往导致地方意义的(再)生产(Bear et al.,2015)。综上,数字技术的现代性与传统的乡村性不可避免地产生杂糅,进而引发深刻的地方响应,反思数字技术干预下的乡村产业空间重构有助于丰富数字地理学的理论分析维度。

图1 数字技术与乡村性混杂的分析框架Fig.1 An analytical framework for the hybrid of digital technology and rurality

得益于中国数字化基础设施在乡村地区的日益完善,以电子商务为代表的数字化产业在中国乡村地区蓬勃发展(Zhou et al.,2021)。已有研究大多以“淘宝村”为案例,主要涉及其分布特征及影响因素(Liu et al., 2020;张佳 等,2020)、发展模式(陈宏伟等,2018;Qi et al.,2019),电子商务对乡村空间形态的影响(杨思等,2016;Lin,2019)及其对当地生产与生活空间的重构(Lin et al.,2016;张英男 等,2019;Tang et al., 2020; Wang et al.,2021)等,针对农业空间的数字技术应用案例研究还有待拓展。而农业生产作为乡村日常运作中的核心领域,有关数字技术如何干预农业空间实践的讨论将触及对乡村性的反思。因而,探讨在中国本土知识框架下,乡村实践中数字技术如何调和乡村的空间性,数字乡村空间是否适用于目前的数字空间性分析框架,可为国内相关研究提供一定参考。

2 研究区域与方法

2.1 研究区域

紫金县隶属河源市,位于广东省东中部,全县总面积约为3 635.13 km2。境内气候温和,高山较多,属于北回归线上的“绿宝石”,具有发展茶叶种植的地理位置优势(图2)。据其县志记载,紫金茶种植已有600多年的历史(紫金县地方志编纂委员会,2013)。2014 年,深圳龙华区对口帮扶紫金县的工作指挥部揭牌,针对紫金县的茶产业开展了“茶品牌+电商”的产业帮扶形式,开发“物联网+区块链农产品溯源平台”进驻企业和农场,推动紫金县茶产业空间的数字化转型。在政策引导与科技赋能带动下,2020 年紫金县入围中国茶业百强县。因此,数字技术日益嵌入和重构紫金县农业空间,剖析其农业数字化空间发展模式及其潜在挑战,对探索数字乡村发展的良好生态和推动乡村振兴的深化具有借鉴意义。

图2 广东省河源市紫金县的位置Fig.2 The location of Zijin County in Guangdong Province

2.2 方法

主要采用实地调研和半结构式访谈的方法。于2020年8月至2021年2月,前往紫金县紫城镇、龙窝镇和南岭镇展开调研,并收集大量官方发布的文件、地方志和媒体报道等文本作为资料辅助。

首先,选取当地5家具有代表性的且不同规模的茶叶企业进行实地考察,走访各企业的种植园、加工厂和展示场馆等,记录紫金县茶产业空间的日常运作场景,并围绕数字技术应用、生产空间建设和茶产业发展等话题对8名茶企负责人开展半结构式访谈。其次,前往紫金县农业农村局和电商服务中心了解紫金县的茶产业发展历程、地方产业发展现状和数字化技术引入过程,并访谈2名工作人员。此外,对12名参与茶产业的村民,围绕数字化茶产业空间建设、当地日常劳动、生活情景等话题展开访谈,目的在于了解当地村民的农业空间实践在多大程度上受数字化建设的影响。最后,对受访者进行编码,访谈对象基本信息见表1所示。受访者共计22 人,访谈时间为15~90 min,包含参与紫金县茶产业建设最重要的3个群体,为剖析当地的茶产业空间转型实践提供较为全面的分析视角。

表1 访谈对象基本信息Table 1 Information about the interviewees

3 结果分析

3.1 数字技术介入的农业空间构建

3.1.1 数字技术推动乡村农业现代化 紫金县在20 世纪90 年代也曾有茶叶种植热潮,但过去以个体分散化和粗放化经营为主,产品质量参差不齐,在一定程度上导致紫金县茶叶品牌建设较为薄弱,发展受阻。近年来,在深圳市龙华区帮扶下,紫金县开始采用“龙头企业+合作社+农户+科研院校”的发展模式,设立农业发展基金,鼓励龙头企业联农带农,整合土地资源来推动规模化生产。在此过程中,数字技术的应用主要集中在茶叶种植和销售环节,一方面通过光照度传感器、温湿度传感器和高清摄像机等设备构建产品溯源系统,另一方面通过直播平台和电商平台拓展商品的销售途径。目前,各企业的电商平台建设仍处于起步阶段,而由“深圳对口帮扶河源指挥部”和深圳某科技公司合作的“物联网+区块链农产品溯源平台”日渐成熟,有效地推动了具有溯源性智慧茶园系统的建设。该系统能够实时采集茶园的日照度、温度、湿度、海拔和PM2.5等数据,并同步传送茶园的实时高清画面。在区块链技术支持下,茶叶包装上的溯源二维码所涵盖的产品信息,如采收时间、生产加工过程和质量检测等,从区块中直接读取,无法篡改,可靠性高。

由此可见,数字技术一方面帮助消除了由于销售市场与农业产地之间空间隔阂,而难以实时考察产品生产质量的猜疑,另一方面推动了产地的商品价值转换。茶叶属于消费型农产品,产品质量与销售成效直接挂钩。茶树的生长和产出会因温度、土壤、日照等因素而各具特色,茶叶的最终成品还受采摘技术和制成技术的影响。而优质茶叶的生产地通常远离工业化和城市化区域,受地理距离的制约,茶叶生产空间对于市场端而言常常是非具象的。在数字化平台建设后,顾客在个人手机、电脑或紫金县当地的销售展厅都能即时查看茶叶的生产环境,通过直观且可视化的数据信息,可随时随地亲自确认产品质量。换言之,数字技术帮助打破农业生产空间的“黑箱”困境,构建更可信的交易网络。“消费者除了可以查(这些茶叶)来自哪一批,也可以知道现在茶园的生产情况,比如土壤、空气、温度等。现在消费者都很注重健康安全,他能直接看到我们的情况的话,肯定是增加对我们的信任度了,所以成交率也更高。”(茶企负责人A08)

此外,数字技术还实现了茶叶生产的标准化和透明化,推动着紫金县农业空间的现代化转型,强化了地方品牌的构建。各种传感设备为茶企提供了实时的茶叶生产分析数据,使其更容易判定茶园环境是否达到预期目标,实现了茶园生产的标准化和品质化经营。“这个溯源系统可以观看到整个流程,可以查询这批茶摘采的区域内的虫害是怎么样的,方便以后茶叶(生产)的更新换代。”(茶企负责人A03)

透明化的劳作监控环境还引起了农业劳动空间实践的转变,使得参与劳作的村民形成了新的空间感知。在茶叶集中采摘季节,大型茶企会雇佣当地有经验的茶农进行茶叶采摘,还有一些企业会采购合作社中农户所种植的茶叶进行统一加工。然而,紫金县许多农户都拥有自家的茶树种植园,其茶叶生产以家庭式作坊为主,往往依赖于经验式的生产技术,生产操作大多难以达到市场认证标准。因此,企业会以传感器的数据反馈为依据来给予农户技术指引,同时受雇佣农户的生产实践也因受到技术的规训而调整自身的劳动实践。“如果没有那个监控他都不知道我们做了没有,我也不放心,管工的人也不放心。老板那里有(传感器的)显示,他会告诉我们标准。”(村民C05)。因此,数字技术的引入正在规范当地的茶叶生产,还促成新的劳动空间感知的产生。在数字技术的调节下,紫金县茶叶生产空间呈现现代化农业的运作逻辑。

3.1.2 数字技术激发乡村空间新功能 数字技术介入的农业空间构建不仅体现在技术对乡村产业空间的升级改造,而且体现在非物质性的空间氛围营造方面,通过新的社会―经济实践,推动“外源性”与“内生性”网络之间的良性互动(肖亮等,2022)。为了满足产品溯源系统的日常运作,紫金县在系统搭建早期就对乡村空间进行大量的数字基础设施投建,实现了村域地区的网络全覆盖,提供了产业空间数字化的基础条件。与城市空间数字化的发展路线类似,紫金县在硬件设施储备的基础上,还协助企业与相关科研院校建立合作联系,为现代化的产业运营吸引科技型人力资源。一方面,相关专业的学生依托其所读高校与紫金县茶企的项目合作,近年来陆续前往紫金县不同的企业实习。另一方面,有茶企与农学高校进一步合作于当地投建产业学院,未来将承担相关的培训与实践功能,推动乡村学习型空间的构建。“这个产业学院是跟高校合作的,这些地方是给学生和员工的。现在也有几个20多岁的小伙子在我们这里工作,主要从事加工方面的工作。”(茶企负责人A01)

紫金县在数字技术介入的发展模式下,不仅增强了物质性的跨空间流动,推动了农业生产空间的现代化,还以此为契机调动了村域外部的人力资源,为培育村域内部产业的新发展动力打下基础。同时,与科研院校的合作还催生了新的乡村空间使用功能。除了目前的教学实践学习型空间构建,随着数字技术应用在乡村空间的逐渐深入,未来为了满足技术推广、维护及运营等方面的需求,将会刺激更多样化的乡村空间功能产生。

二狗伢唱罢,正得意着呢,没想到这女子也是见过世面的,只见她不气不恼,回头笑道,我看是先把你的嘴壳子洗肿呢!

3.2 数字技术与空间实践

3.2.1 数字乡村建设的不均衡 尽管数字技术已逐渐融入紫金县的乡村建设话语体系,并成为其精准扶贫的成果名片,但不同主体的数字化日常实践却存在较大的差异,基于精准扶贫政策推动的数字化乡村建设是不均衡的。现代化的农业生产空间建设除了需要大量的资金投入,还需等待较长的回报周期。一方面,不同规模企业的资金力量差异较大;另一方面,紫金县作为地方贫困县,用于支持数字化建设的财政拨款有限。紫金县目前的数字化农业空间大多在政策扶持下投建,为了规避风险和实现投资效益的最大化,扶贫资助分配会偏向于体量较大且资金雄厚的茶企,同时还会给予其土地政策和基础设施建设方面的配套。“那些基础设施,包括硬底化道路、加工厂的自动化生产线、还有这个溯源系统,基本上都是政府鼓励的配套政策帮忙打造的……做一个区块链系统,没有资金是做不成的。但是经费怎么解决?(如果)要地方财政拨款,这个钱花进去能不能有这么大的效果,也是一个问号。”(政府工作人员B01)

据统计,2021年紫金县茶叶龙头企业有20家。虽然紫金县十分重视科技支撑和人才培养对产业发展的重要作用,但为兼顾乡村振兴系统工程的资源分配,目前数字化建设仍以试点为主。对于部分体量较小的茶企,尽管企业内部认同数字技术的潜力,想要推动产业空间的转型,但往往受困于企业本身的资金和技术不足。因此,由于受到地方政策的强烈干预和调节,乡村数字化空间建设往往是定点式的,在一定程度上导致乡村空间的进一步分化。

3.2.2 数字乡村需求的差异化 这种自上而下的数字化乡村建设,其地方政策的实施与茶企实际的数字化需求存在一定程度的差异。

首先,目前尽管数字技术在紫金县茶产业链前端的生产溯源领域应用已逐渐成熟,但茶产业链后端的销售领域并未得到同步拓展。据工作人员B02所言,紫金县电子商务公共服务中心的建设目标是将紫金县特色农产品进行整合,采取线上与线下双轨推广的模式,在村域设置站点进行农产品采购并运至电商中心进行推广。但目前该中心仍处于搭建初期,物流、冷链等系统还未实现规模化运作,线上销售平台运营也正在引进人才。因而,茶叶生产空间的优化产能并未与更广大的销售空间同步匹配。

其次,在物流衔接环节,由于紫金县缺乏集中化的物流系统,物流成本难以降低,并不利于茶企在电商平台的分散式销售。部分企业直言,出于综合成本考虑,并不会拓展线上销售渠道。乡村基础物流系统的建设与农产品在线上平台的可流通性密切关联,成熟的数字平台运作也依然受到前端实体空间资源破碎化的限制。

最后,目前紫金县茶产业培训集中于生产技艺,而线上销售平台的培训仍停留于基础知识,也并未设置分阶段性的课程。对于生产端建设成熟的企业而言,数字化销售空间的建设和数字技术知识授予都存在滞后性。“(物流业)非常的不好……欠缺资源统一整理。重要的是将电商平台发展起来……(政府组织的培训课程)教我们怎么在网上开个店铺,(感觉就像)让我跟一群小朋友一起重新学习。我需要的是(企业)怎么升级,销售手段有哪些,应该注意哪些事项。”(茶企负责人A04)

由此可见,数字乡村的地方政策实施与实际农业空间的可持续运营仍需要进一步磨合。

3.2.3 数字乡村认知的多元化 乡村中不同身份角色对农业空间数字化的认知存在差异。一方面,由于紫金县以山地丘陵为主的地形限制,当地茶叶品种采摘的精度又要求较高,采摘环节难以实现机械化和自动化。大部分茶企无论是采购农户种植的茶叶还是雇佣农户采茶,都依赖于当地有经验的茶农稳定而有限的劳动力供给。因此,紫金县目前引入的数字技术无法直接干预到以人力为中心的茶叶种植空间,数字技术应用对于个体茶农的日常劳动影响甚微。另一方面,紫金县的数字技术培训目前主要针对企业开展,茶农普遍缺乏机会了解产业数字化的相关知识。茶农的劳作实践仍是基于历代传承的技艺和日常实践积累的主观经验展开。而数字技术往往仅停留于生产链中后端由企业所主导的加工、销售和管理等环节的应用,并未渗透到生产链最前端的农户日常劳作生产中。茶农普遍对数字技术在茶产业空间的引入存在一定质疑。“我去看了一次针对(采摘)茶叶的机器,挺不错的,就是没有一样符合的……一套机器很昂贵,如果在阶梯那里摔下去就很不值了。”(茶企负责人A02)“(这边)采茶的都是本地人。种茶的过程也没什么啊,拉条水管过去,茶叶不能放药。传感器?(我们)也不用去搞什么湿度温度,山上本来树多,湿度不会影响质量的。(产品包装二维码)我觉得没必要搞。”(村民C03)

归因于身份角色的异质性,茶企负责人与茶农在日常生产实践中对数字技术形成了多元的认知,因而目前传统的生产规范依然富有弹性。尽管数字技术的引入在逐渐异化原有的乡村日常生活实践,但更长期的农业空间数字化运营与更下沉的数字技术推广仍受乡村空间性与社会文化经验的制约。换言之,数字乡村建设不仅需要协调数字技术与空间资源的相应配套,还要协同村域内多方权力主体间的身份关系,以充分激发乡村人力资源的潜力。

3.3 数字技术介入下的乡村空间运作机制

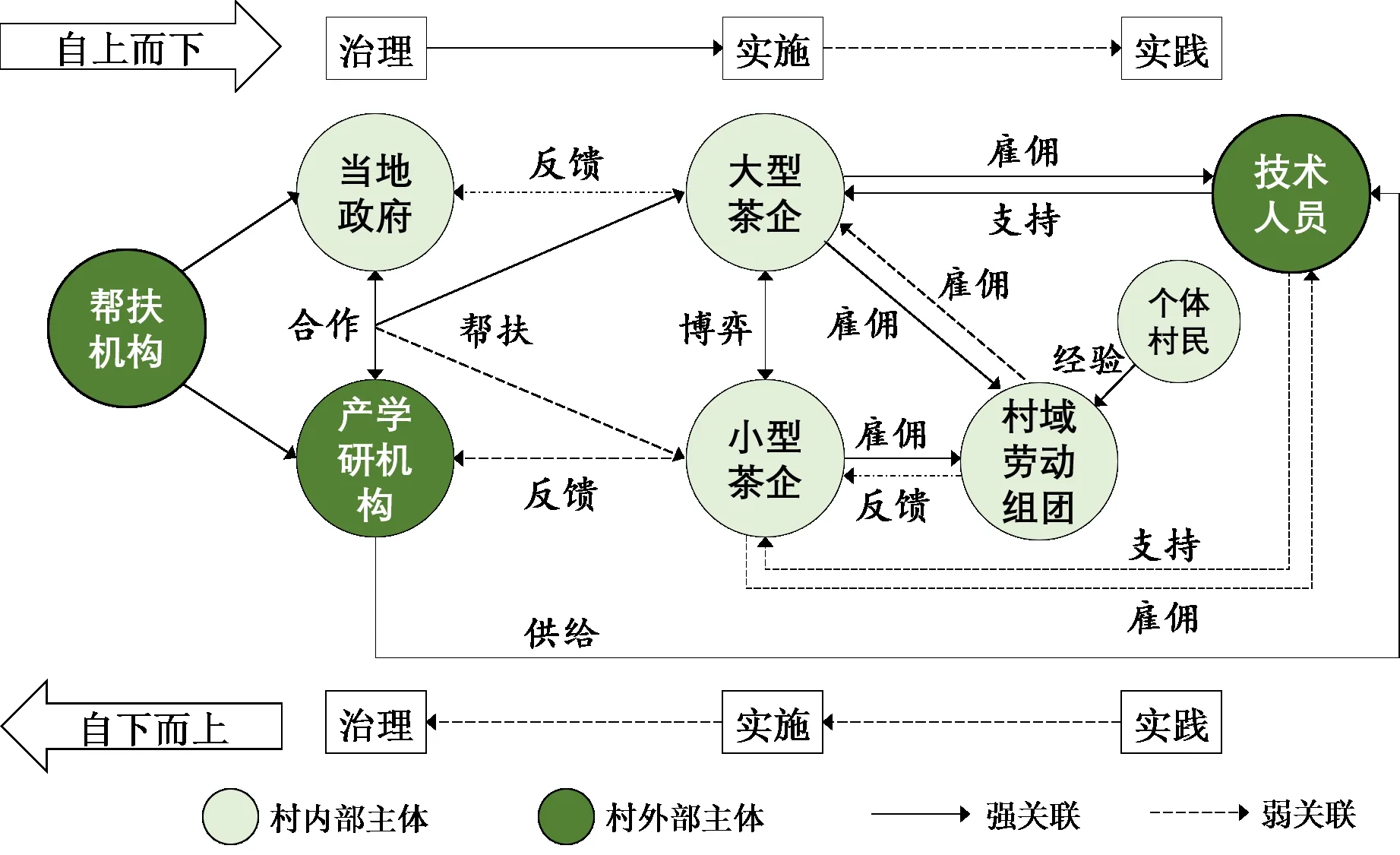

在精准扶贫与乡村振兴背景下,数字技术在乡村空间的运作逻辑大体上依然遵循政府、企业和村民的三主体框架,并呈现自上而下的治理主导路线较强、自下而上的能动反馈路径较弱的特征。治理主体由帮扶机构、地方政府和产学研机构联合组成,为乡村企业提供硬件数字技术和软性政策支持。乡村企业作为数字化农业的主要实施方,承担了产业数字化建设与推广数字技术知识的角色。而个体村民则将其传统劳作经验置于劳动组团中,与乡村企业的数字化农业实践形成反馈式互动。基于数字技术在茶产业的传导过程进行分析,治理主体、大型茶企和技术人员之间形成了较为完整的运作循环;相比之下,小型茶企的技术传导循环总体上较为薄弱。此外,个体村民和劳动组团无论是与治理主体还是技术人员之间,并未建立起直接的数字技术传导回路(图3)。

图3 数字技术介入的紫金县农业空间运作机制Fig.3 The mechanism of the agricultural space mediated by digital technology in Zijin

尽管数字技术未深入参与到基层村民个体的日常时空实践中,但紫金县的乡村性依然呈现“数字”转向。若将数字技术调解的乡村性放置于后乡村语境下,首先,以产品溯源平台为代表的数字技术成为促进产业发展的新兴力量,也引起了农业生产实践的转变。一方面,地方企业将数字技术视为一种地方力量,并将其表征到空间资源的博弈上;另一方面,茶农的身体实践成为可管理的对象,数字技术从处于被动地位逐渐转为塑造农业空间实践的能动主体。其次,村域内围绕农业数字化建设的投入推动了乡村社会关系网络的重构。在乡村振兴和农业数字化转型背景下,数字技术参与了地方物质、制度和文化的流动,并与机构、消费者、技术人员等外部行动者和地方政府、企业、村民等内部行动者,共同塑造了一个受到数字技术调和的后乡村关联性网络。此外,数字技术正在引导乡村意义的再生产。在数字技术的影响下,传统农业空间被赋予了更多样化和现代化的功能,重构了乡村的传统地方想象。

然而,这种后乡村性的“数字”转向仍未形成稳定的转化路径,需要审视乡村数字化构建过程的局限性与隐藏的风险。在自上而下的数字化建设路径下,权力关系、营建需求和文化认知层面的主体差异成为制约当地推广和实施数字技术的重要因素,各主体往往未能充分参与到乡村的数字化进程中。因此,未来的数字乡村建设要深化自下而上的数字化营建参与,形成自上而下和自下而上良性互动的数字化实践路径。换言之,当地茶产业的数字化构建需要整合更多元的主体参与其中,适当兼顾不同主体,将数字技术的推广覆盖到更广泛的个体。

4 结论与讨论

以广东省紫金县茶产业的数字技术应用为例,探讨了农业空间数字化构建的影响,分析了乡村不同权力主体在日常实践中与数字技术交互的差异性,并探讨了数字化农业空间的运作机制,研究发现:

1)紫金县茶产业的数字技术引入实现了生产空间的实时监测,打破了乡村生产空间与销售空间由于物理隔离而产生的“黑箱”困境,推动农业现代化运作逻辑的构建。为了支持技术平台的日常运作,对数字化基础设施的投建和对技术型人力资源的引进,刺激了新的乡村空间功能的产生。

2)乡村不同主体与数字技术的空间实践呈现不均衡性与差异性。首先,数字化农业空间的投建往往是定点式的,不同规模的乡村企业呈现资源分配的不均衡性,加剧了乡村空间构建的异化。其次,由自上而下主导的乡村数字化建设,治理主体的实施策略与地方企业的实际需求存在一定的差异,尤其在数字化农业运营过程中的基础空间资源整合和分级化技术知识授予方面。此外,茶农对数字技术的认知不充分,难以参与到日常的数字乡村话语体系建设中。

3)数字技术正在引导乡村性的转向,即在农业空间构建过程中呈现出数字介入的特征。在精准扶贫和乡村振兴背景下,以自上而下的建设路径为主导,紫金县的数字乡村运作逻辑围绕政府、企业和村民的三主体框架展开。政府联合相关机构,提供技术与政策支持,企业是数字化实践的主体,村民则是践行技术改造并影响数字化成效的基层群体。在数字技术的介入下,多元主体混杂、网络混杂和意义混杂正在引导着乡村的结构性转变。未来的数字乡村建设需要深化自下而上的参与式传导路径,引导更多元乡村主体的参与,以进一步拓展数字技术推动乡村地区发展的效用。

数字技术正在引发更深层次的乡村空间性重构。在中国乡村本土文化背景下,一方面,数字技术通过引导乡村社会和空间组织方式的转变,推动着乡村空间转型和重构;另一方面,受制于乡村多元主体的差异性,目前自上而下式的乡村数字技术下沉模式未能充分发挥潜能。因此,审视乡村数字化构建中的局限性和潜在风险,如何引导乡村中小型企业和村民的参与,推动现代性与乡土性的融合等问题值得进一步关注。在此意义上,本研究反映数字技术正介入后乡村混杂性生产,显示了数字乡村建设实践的社会文化维度,可为中国数字乡村研究提供参考。此外,随着数字技术介导的空间实践和微观权力动态日益受到关注,从微观尺度考虑乡村韧性和技术包容(Roberts et al.,2017),也将成为未来数字乡村研究的重要话题。最后,本文建议既要推进硬性设施的投建,也应重视政策实施的普惠性,调动多元治理主体的积极性,实现乡村的全面振兴。