近代通货膨胀与农村金融嬗变(1937—1949)

苗书迪

1937—1949年是近代中国战乱不断、灾害流行、秩序未安的特殊时期,农村受害尤为严重,农家收支失衡、经济不振,“调剂农村金融”及“复兴农村经济”的呼声高涨。为稳定农村发展及保障军政粮食供给,农业金融政策成为南京国民政府贯彻经济方略的重要手段之一。然而,农业金融活动的实质是农村货币周转活动,受货币价格波动的显著影响,1937—1949年奔腾上涨的物价水平,对农村金融活动影响至巨,无论是农村传统借贷形式还是南京国民政府农业金融政策的调整,都打下了通胀影响的深刻烙印。在通货膨胀背景下,农民生产生活与借贷有何变化?对钱庄、典当、银行等金融机构的放贷是否带来冲击?政府农贷政策在通胀下如何调整,绩效怎样?农村借贷格局是否由此向好演化?这些问题均有待解答。1937—1949年日益严重的通货膨胀对农业金融的影响及其利弊得失不仅值得学理探究,且具有现实观照意义。

一、1937—1949年通货膨胀对农民生产生活的影响

(一)农业生产成本急剧增加

1937年7月抗日战争全面爆发,原主要税源省份相继沦陷,南京国民政府财政收入趋紧,但军费开支大幅上涨。抗战后期,法币发行量的节节攀升造成了货币购买力显著下降,通货膨胀问题愈加严重,这直接影响着农民正常的生产生活活动。

农业生产过程中成本占比最高的当数地租、劳力畜力、农具及种籽的投入。地租方面,自1937年全面抗战后,“物价剧涨,农产品市价随之提升,地主因收益关系,当不无加租及退佃情事之发生”。其中,大后方加租情况较为普遍,如重庆的璧山丁家坳底农村,从前佃农与地主对半分收获,1939年却 变 成 了 佃 一 主 三。各 省 租佃期间也多为不定期,1940年平均占比达到62.3%,定期制为27.8%,永耕仅为9.4%,其中,四川省实行永耕制者少至3.3%,而西康、江西、福建、湖北、贵州等省份永耕比例甚至为0。加租削减了佃农及半自耕农的生产所得,而较短的佃期使得农民缺乏地力培育的内在动力。

除土地外,劳力畜力亦为农业重要的生产要素,但“抗战以来,农村劳力渐感不足,已为各地普遍现象”。据农产促进委员会的调查,1940年各省缺乏人工之农家百分率为21.2%,缺乏畜工之农家百分率为17.5%。此种情境与农村劳力工资之高涨存有一定的因果关系。据中央农业试验所对十五省的调查结果显示,1937年各省长工年工资(供伙食)平均为32元,1940年升至87元,1941年更涨为227元,此后工资飙升,不可控制,1946年已为94846元。短工日工资(供伙食)则从1937年的0.24元高涨至1940年的0.94元与1941年的2.49元。1940年长短工工资较1937年分别增加2.7倍、3.9倍,至1941年则增加至7倍与10倍,甚至出现“有若干贫农,坐观农作丰收,竟苦无力雇工收割”之现象。农村主要畜力之耕牛价格也激增,“耕牛价格战前需七八十元一头者,现在(1940年)非四五百元不可”。又因粮草饲料等价格的上涨,“家畜饲养之数量已现减少之趋势”。

作为农业生产的必要投入,种籽与农具的价格上涨也较快,1945年,四川省种苗价格比战前增加了141倍之多,农具价格更是飙升了210倍。

在通货膨胀下,地租、种籽、人工、畜工等成本的高涨大大加重了农民的生产负担,影响着农民的生产积极性,不利于农业再生产的持续演化,农村复兴更无从谈起。

(二)农民购买力下降

在通货膨胀下,虽农业生产成本增加,农产品价格亦在上涨,两权相衡,农民可否从中受益呢?

抗战初期粮价较为平稳,但1940年国统区自然灾害严重,粮食严重歉收,15个省的稻谷夏收产量较往年降低20%,农产品总产量降低10%,粮食大幅度减产的后果很快在价格上反映出来。若以1937年上半年价格为基期,以各地指数之简单几何平均计算,则至1940年1月粮食价格指数达202,同年12月已升至600,1941年更涨为1080,此后粮食价格节节攀升、居高不下。但农民从粮价上升中并无获益,在于多数农民无余粮出售,特别是陷入债务恶性循环的佃农与自耕农,到了青黄不接之际,不仅无粮可售,反要高价购粮充饥。诚如时任南京国民政府内政部长的周锺岳(1941年)所说,“粮价固已大涨,但农民未曾得到好处,盖收益全入于地主之手,地价愈高涨,自耕农愈减少,大多数农民都被逼迫到农村高利贷的手掌中”,也即,农民生活水平实为下降,这从农民购买力指数中亦能够窥得一二。

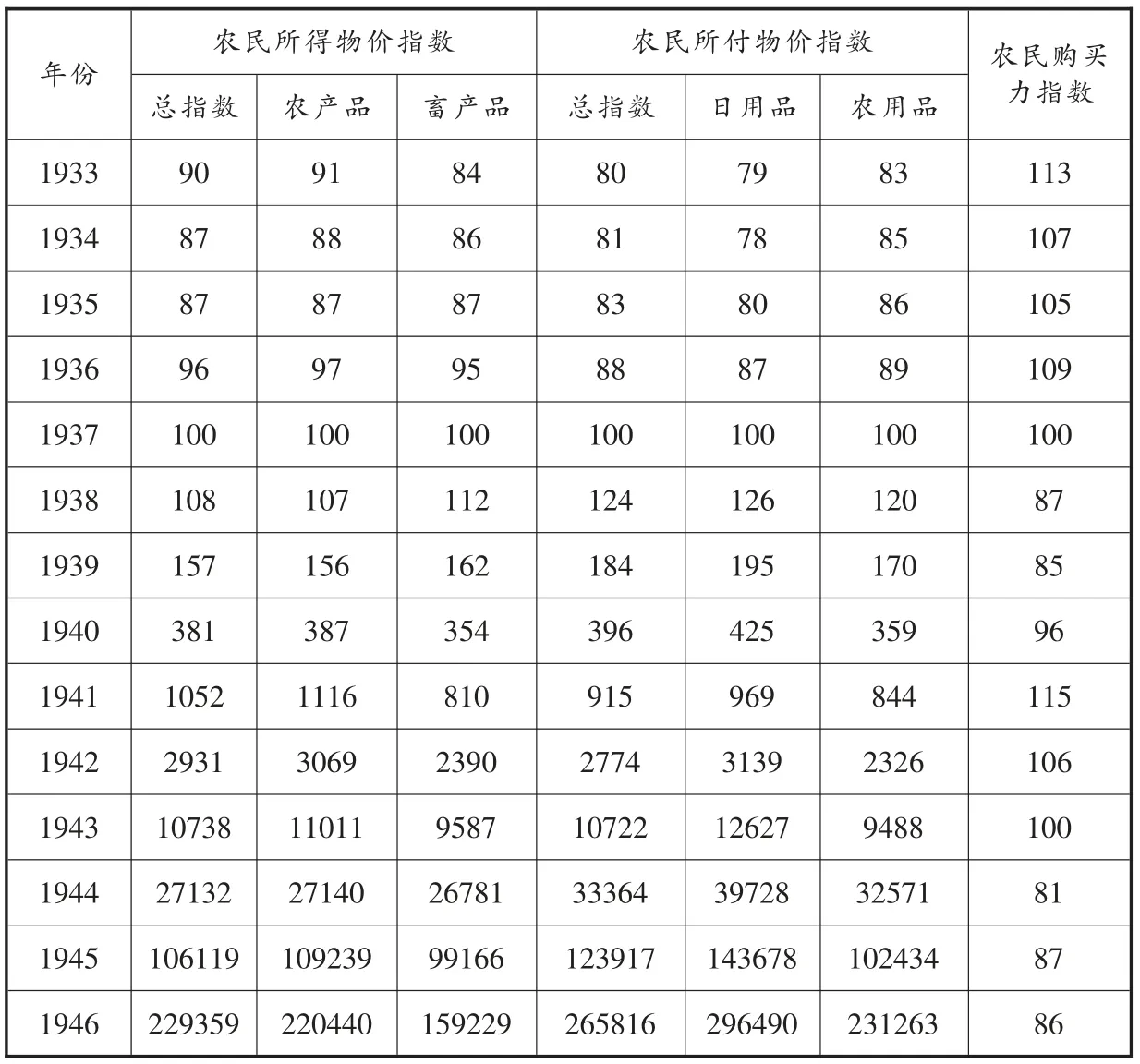

由上页表1可知,农民所得与所付物价指数均呈上涨趋势,购买力指数不断动态变化,但总体呈下降走势。抗战前物价涨势极微,农民购买力指数均高于1937年。抗战前期物价指数上涨较为和缓,但1940年之后,涨势渐形剧烈,至1946年,农民所得物价指数较1937年高出2293倍,农民所付物价指数则比1937年高出2658余倍。对比来看,自1937年后,农民所付日用品物价指数明显高于其他指数,仅在1941—1943年由于农产品价格的上涨导致农民购买力稍高,使得所得价格与所付价格离差缩小,但由于战时日用品输入困难,价格亦剧烈上升,致1944年所付物价指数大幅上涨,农民购买力指数骤降至81,1946年农民购买力指数较1933年减低了23.9%,较1937年下降14%。较高的所付物价指数意味着农民生产生活的工业用品(如盐、洋布、煤油、农具等)价格上涨更多,基本生产生活用品的需求弹性极小,其价格的上升加剧了低收入群体的负担,且农民边际消费倾向与恩格尔系数较高,导致“贫农雇农因生活必需品之涨价而需款更切”。虽农产品价格快速上涨,但工农产品价格剪刀差总体表现出不断扩大的趋势,这意味着在与工业品的交换过程中,农产品处于相对不利的地位,交换同样数量的工业品需要更多的农产品,则在通货膨胀中,农民的实际净收入是下降的,生活程度逐年降落。

表1 1933—1946年乡村物价指数

二、1937—1949年通货膨胀与农村传统借贷

(一)农村高利贷猖獗且多转为实物借贷

通货膨胀下,农民生产生活普遍较为艰难,自1937年之后,各地借贷现象日益普遍且借款额逐年增加。据中国农民银行四川省农村经济调查委员会各区调查专员1940年的报告,“物价高涨以后,农民需要借款,非常迫切……农村高利贷,极为盛行”。农民借贷需求旺盛,借贷率居高不下,1940年借款农家占比为50%,1941—1947年借贷率分别达到51%、55%、61%、59%、58%、54%、57%,农家借贷比重呈现上升趋势。同时,农户负债额逐年提升,计1937年每户平均负债额为90.11元,1940年升高为142.75元,而以四川及福建之增长最高,四川农户负债由73.62元增至198.63元,福建由53.75元增至137.50元,三年时间均涨两倍以上。

经济学理论一般认为,通货膨胀可使债务人在约定的利率条件下用贬值后的货币偿还,相当于债务负担减轻,有利于债务人。但在恶性通货膨胀的背景下,民间传统借贷有了新的转向,即实物借贷逐渐增多,“不谈法币,而谈实物,利息亦用实物计算”。农村借贷多表现为借粮还粮或借钱还粮,1940年借粮农家占比为35%,至1941—1945年分别增长为39%、44%、52%、51%和50%,借粮逐成普遍现象。并且,实物借贷利率极高,从次页表2也能看出,3个月借粮还粮利率由1938年的28%增加到1947年的40%,6个月利率由42%增至66%。借钱还粮利率更为高涨,6个月借钱还粮利率由1938年的39%涨至1946年的192%,利率增加近5倍,农民债务负担极重。在超级通货膨胀下,货币的购买力急速下降,粮食作为硬通货价格不断上扬,借钱还粮的借贷方式更是将农民置于不利地位,农民只得被动成为通货膨胀的牺牲品。

表2 1938—1947年农村粮食借贷利率表 单位:%

同时,借粮的抵押贷款方式盛行,所占比重呈增加趋势,1943—1946年抵押方式占比均在43%左右,几乎占到借粮方式的一半。在食不果腹的生存压力下,作为抵押借贷市场弱势群体与被动方的农户,逐步被高利贷吞并生产资料及生活资料,陷入难以为继的恶性循环。

(二)农村传统借贷机关趋于衰落

农村借贷机关的经营对象为货币,显然,货币的价格变化影响着借贷机关的经营,调整着乡村借贷格局。农村放款机关以当时统计口径分为银行、钱庄、典当、商店、合作社、政府机关与私人等,其中政府机关主要指合作金库,私人主要包括地主、富农和商人。

为方便分析,将借款来源分为以钱庄、典当、商店、地主、富农和商人等为代表的传统金融和以银行、合作社、合作金库等为代表的新式金融,由表3可看出1938—1947年农民借贷格局的演变趋势。1938年,传统金融占比达到73%,占据绝对主导地位,而新式金融占比从1938年的27%上升至战后1947年的47%,逐步打破了农村高利贷的垄断地位。农村传统借贷格局的变化受动荡不安的时局环境影响,当然也有着通货膨胀的因素。

表3 1938—1947年农村放款机关占比变化 单位:%

不同于受行政指令干预较多的政府机关或银行,农村传统放款机关经营较为灵活,对货币价值变化尤为敏感。农村钱庄在1937—1949年扩散速度急剧减慢,陷于凋零状态。据刘克祥的统计,在有首家钱庄开设年期可考的587个县中,1937—1949年间开设首家钱庄的只有18县,占总数的3.1%,新开的农村钱庄极少。合会这种借贷形式在农村也逐渐减少,原本利率相对于私人与商店较低的合会或钱会“已不为一般人所信赖,原因是通货膨胀过剩,物价无时不在跳动,钱会的利息追不上物价”。

农村典当业受通货膨胀的影响更为显著。典当行的主要收入为利息,开支主要为货架等设备费、职工工资等。就收入而言,农村典当利息依照1941年4月公布施行的《农村典当暂行通则》第十二条,要求“农村典当、赎当之利息,不得超过月息一分六厘,其保管费亦不得超过月息一分四厘。前项保管费,中央主管部门得随时体察农村经济状况核减之”。而“事变前,利息三分,即够开支,现百物昂贵,真无济于事”。就开支而言,货架“从前四五十元一张,现需千元,且货色不及从前之佳……且农村货色次,押价低,但占地方大,所以更不经济”。职工的工资待遇,更是逐年增长。由此,典当业收不抵支,“保持了50多年的昌盛,一直到1944年因货币不断贬值而陆续关闭”。

在农村特有的熟人社会网中,借贷关系以私人、商店借贷为核心。由上页表3可知,1938—1947年私人与商店借贷比重由57%下降至40%。其中,商店占比波动不大,私人借贷占比几乎下降一半,私人借贷由1938年的43%下降至22%,其中地主占比呈下降趋势,商人占比增加。在百价腾升的通胀时期,“大多数小地主,他们自己既不能生产,再不会经营,可是一般日用品涨价五六倍,消耗品如鸦片、纸烟等简直涨了几倍以至几十倍,他们所仅靠的一点粮食的价格只涨一倍上下,日用品既不能减少,入不抵出的亏空便要加大,破产和没落的速度更为加快”。而商人基于低买高卖、囤积居奇等手段,财富增长更快,且商人可通过向农民赊销商品,要求农民以实物或其他东西代为偿还,在借贷活动中更具灵活性。

当然,钱庄、典当、合会等传统金融组织的衰落还受政府政策、银行业竞争、政局动荡、农村破产等因素影响,但通货膨胀必是不可忽视的起因之一。在通货膨胀背景下,农村传统借贷机关由此表现出不同的发展动向,也可猜测,正是由于农村传统金融机构的衰落,前述之猖獗的私人放贷应运而生,或者,至少这是农村借贷市场“贫血”与高利贷款恣意横行的原因之一。

(三)农村短期放款增多

在货币价格急速下跌时,农村现金借贷的期限结构也发生了显著变化。为保证借贷资金的安全性与收益性,债权人或债权机构采用短期放款策略,放款期限多在一年以内,特别是1到3个月的短期借贷活动颇为盛行。如表4所示,1—3个月放款所占比重由1938年的9%增至1947年的47%,期限短的周转性借贷快速增加,而同时期半年以上的贷款占比由72%降至32%,10—12个月放款占比由59%减至30%,一年以上放款占比更是显著减少,从11%下降至1%。

表4 1938—1947年间农村现金借贷期限占比情况 单位:%

农业生产周期较长的特殊性要求资金使用期也较长,生产要素如化肥、耕牛等投入无法立即收回,短期放贷反而加重农民资金负担,无法改进农业生产。农贷供给与农民资金需求的周期不一致性使得金融支持农业生产的效能较差,“缺乏长期资金之辅助,以致农村生产力无法提高,增产不易达到”。

三、1937—1949年通货膨胀与政府的农业金融政策

(一)“紧缩放款”政策下的实际农贷额骤减

抗战初期,南京国民政府为了稳定后方农村经济及保障军民粮食供给,出台了众多条例法规以引导督促各行局增办农贷业务,扩大放款范围,提高放款成数,因此1937—1940年表现出农贷快速扩张的形态。1941年太平洋战争爆发,战局处于相持阶段,战争的持续扩大带来军费支出的大幅增加,严重的通货膨胀现象逐渐引起南京国民政府的重视。1942年成为政府农贷政策的重要转折点,彼时全国趸售物价指数由1941年的1296飙升到3900,零售物价指数也由1294飞涨至4027。在物价快速上涨及财政逐渐紧张的战时环境下,四联总处要求“各行局办理农贷,应依照‘紧缩放款’与‘直接增加农业生产’二原则为最合理之运用”。但应清楚地看到,农贷紧缩放款政策的主要原因,并非是国统区农业生产形势良好、农民的借款需求减少,而是战时财政赤字与物价飞涨已成为南京国民政府不得不优先考虑的紧迫问题,为了防止农贷转化为城乡游资继而加剧投机,南京国民政府转而紧缩农贷。

农业紧缩放款的政策效应可在数据中明显看出。从表5可知,农贷余额以年均81.3%的速度增加,每社员平均借款数虽增速较慢,但也保持了上升的态势,需明确的是,此数额是名义借款额。但贷款数额的真实消长情况应考虑货币的购买力,如果按照不变价格计算,实际农业贷款并非持续保持增加趋势,反而在后期大幅下降。在抗战前期,物价相对平稳,处于温和的通货膨胀状态下,实际贷款结余额与社员平均借款额均稳步上升,此为较理想的情况,借款的实际效用能够增加债务人的福利。而至1941年之后,扣除物价上涨因素,实际农贷总额快速下降,1942、1943、1944年各年的农贷实际数分别相当于1937年的62%、37%、19%,相当于1939年的41%、25%、13%,正如农本局所承认的:“按物价指数比率,二十九年(合作金库)二千三百余万元之放款,当不如二十八年一千余万元,及二十七年四百余万放款之用途”。

表5 1937—1944年实际农贷情况

1937年,实际每社员平均借款数为18元,虽数额较少,仍能用以支付一部分生产费用,1941年之后平均每一社员的名义借款额仍不过几十元,至1944年仅相当于战初物价水平的0.22元。若以社员借款额折以当年米价计算,1937年还能够买2.46市担的大米,但至1944年,每社员贷款数仅能买0.03市担的米,其实际购买力已微乎其微。此后数年物价指数更是飙升,情况更不乐观。如,1947年,四联总处在河北陕西等十二省推广美种棉花贷款的计划总额为一千三百六十六亿元,“依照农业推广委员会调查棉花生产成本,每亩二万八千元至十万三千元,每亩平均贷款一万元,约合成本百分之十七”。此等估算是在物价平稳的理想状态下,而彼时物价上涨已难以控制,1947年1月至12月天津批发物价指数已上升16.7倍,若当年农贷仍按每亩平均贷款一万元来计算,则至年底可能仅抵成本的1%左右。由此可以看出,抗战后期之超级通货膨胀大大降低了南京国民政府农贷政策的绩效,对农民生活及农业生产基本上无任何影响,几可忽略不计。

(二)利率管制使得实际利率为负,农贷诱发权力寻租

为了促进农业生产,发展农村经济,南京国民政府的农业贷款投放长期维持低利率水平。如表6所示,1938—1940年农村合作社转贷利率均为月息一分二厘(折合年利率为14.4%),虽与农村传统借贷方式利率水平有些差距,却与重庆、成都等城市贷款利率相差不大。但1941年之后随着通胀程度的加剧,农村合作社放款利率虽有所提高,但仍明显低于农村传统借贷利率与城市贷款利率。随着时间推移,农村信用社贷款利率与其他贷款方式的利差愈加明显,如,1945年农村合作社贷款年利率为46.8%,而农村私人现金放款是其2.7倍,城市贷款利率更是其近3倍,官方管制利率与市场利率错位程度严重。又物价水平持续奔腾上涨,农村合作社贷款的名义利率水平更是远低于物价指数,实际利率为负。

表6 1938—1946年间农村与城市借贷年利率比较 单位:%

农贷利率管制的初衷十分理想,也强调“贷款必须贷予真正需款之农民”。但在物价日益上涨的环境下,特别是在缺乏民主、平等与合作精神的农村社会,实际利率为负的银行债务权已异化为稀有且廉价的金融资源,导致农贷资源极易诱发权力寻租,扭曲农贷政策。在超级通货膨胀下,需款孔急的贫苦农民,反而大部分被摒弃在门外,“犹太效应”愈发明显。

同时,农村金融政策与通货膨胀还存在双向联动效应,一方面,在恶性通货膨胀下,农村高利贷利率日益高涨,农民购买力下降,为扶持农业生产,农业金融政策不可遗弃,仍需加大投入;另一方面,农业金融政策的低利与货币扩张乘数等因素叠加,在一定程度上又加深了通货膨胀的程度。具体而言,在高涨的物价指数及较低的农贷利率下,农贷资金有相当部分并未被用于农业生产,导致农业生产领域的不充分投资与金融流通领域的过度投机,进一步助长通货膨胀。更甚者,由于农贷资金的投机漏出,储蓄率与产出效率低下,低储蓄率与低投资率共同压制了资本积累,供需矛盾更加尖锐,使当时的经济难以走出通胀及投机的泥潭。另外,农业贷款的资金多来自国家行局,据时人的推测“二十八年(1939年)的农贷总额只有五分之一是来自社会储蓄,有五分之四皆来自新货币的发行”。新货币的发行带来基础货币的乘数派生效应,使得农贷资金进一步信用扩张,农村社会中资金充斥且换手加速,不单使农村信用越发膨胀,更进一步刺激物价疯狂上涨。

(三)银行亏损严重,造成农贷业务不可持续

在支持抗战及战后重建的特殊时期,银行承担着支持农业生产的社会责任,但农贷使命固甚重要,机构生命亦须维持。抗日战争爆发之后,农业金融的“救济”色彩较为浓重,政策性而非商业性贷款较为普遍,1942年之前农贷利率水平多在一分左右,“而比较手续简单的工商业贷款利率,多在一分二至一分五之间,外汇套利的利润,且厚至十分以上,在这种情形之下,要想转移银行业现时的投资于农业贷款,根本不可能”,因此银行办理农贷业务并不积极。“抗战初期,商业银行所以停办农贷,农业银行所以多采紧缩政策耳,盖亦以农业金融业务利润低微,唯恐增加亏累也”。

国家行局虽积极实施农业金融政策,但也不堪重负。以农贷业务最多的中国农民银行为例,1942年该行的年度业务报告措辞较为乐观,“1942年来物价突飞猛涨,而本行对外贷款利率悉皆恪遵规定,力求平抑,虽在开支受物价增长影响情形之下,全年纯益仍达三千余万元之数,亦足见本行之奉行国策与银行业务,得有同等并进之努力”。但至1945年,中国农民银行已不得不承认“就收入而言,市场与农村子息,较诸本行利率,大相悬殊,致吸收存款,恒感困难,益以农贷利率,相对低下,所得利润,实甚微薄”。此种情况造成各行局经营农贷业务压力较大,内生动力不足与流动性较差导致农业金融“救济”政策最终不可持续。

合作金库作为后方农业金融网的重要一环,亏损更为严重,其亏损的主要原因在于合作金库农贷利息低微,而运营成本不断上升,“资金来源全向辅导行透支,每期收入除大部分偿付透支利息外,还有工作人员开支,大多数是毫无着落,结果十九大亏特亏,超过所收股本数倍以上,无法处理”。中央合作金库经营亦不乐观,在上海分库1948年12月份的损益估计中,各项收入与11月份相同,但支出却大增,利息支出增加50%,现金遣送费增加40%,业务费用增加150%,特别费用增加150%,使得12月份盈余估计比11月盈余累计额减少了40.7%。

及至通胀无法控制的后期,承办农业金融业务的机构仅剩中国农民银行与中央合作金库,农村需资甚巨,贷款资金主要来自中央银行的透支。1948年上期中国农民银行与中央合作金库共实际透支了87346.58亿元,实际透支额超过实际贷放额3150.85亿元。同时,农贷的收回情况并不理想,截至1948年6月底,中国农民银行农业生产贷款的收回额仅占放出额的0.38%,中央合作金库的收回额占放出额的0.34%,贷款收回为数微渺。

四、结语

如不解决好物价飞涨问题,1937—1949年的农村金融活动当陷入闭环的恶性循环,即,通货膨胀使得农业生产成本增加,生产受阻,农民购买力下降,入不敷出,农民只得被迫求助于利率高涨的高利贷,进一步加重了农村债务负担,导致社会稳定性较差与农业再生产无法保障。政府为求稳与求粮,不得不承担起调剂农村金融的责任,但超级通货膨胀严重稀释了农贷额与社员借款额,货币购买力微乎其微。初衷良好的农贷利率管制也导致合作社利率与市场利率严重错位,实际利率为负诱发了权力寻租,导致农业生产领域的不充分投资与金融流通领域的过度投机,进一步助长了通货膨胀。货币的价格变化无疑还影响着农村借贷机关的经营,农村钱庄、典当及合会等传统借贷方式趋于凋零,银行和合作金库亏损现象亦不断出现,通胀背景下农村金融机构经营的内在不可持续性始终存在。

可以说,在1937—1949年日益加重的通货膨胀背景下,农民正常的生产生活遭受重创,南京国民政府农贷政策几无成效,金融机构亦艰难经营,农村金融活动陷入失序状态,执政的社会基础丧失。此艰难而曲折的演变历程也让我们意识到,稳定的社会、经济与货币条件对农村金融的改良极其重要。

——以湖北为个案(1935—1945)