明清之际工匠团体的形成与社会转型之探讨

——以宜兴紫砂陶艺业为中心的考察

吴 玢

宜兴紫砂壶出现于明代正德年间,并涌现出大量能工巧匠,到了晚明时期形成了一个庞大的工匠团体。以往学界对明清时期的手工业研究大多集中在生产层面上,比如对物品技术和流通的探讨等等,而忽视了对这一传统技艺背后的生产者即工匠及其团体的研究。特别是在儒家传统文化的影响下,中国古代的思想观念一直停留在重文轻工、道器分工的陋习上。但是,这种现象自明代中期废除匠籍以后就发生了某种程度上的转变,工匠的社会地位有了一定的提升,队伍不断壮大,“此皆百工所呈能而献技”①(明)张瀚:《松窗梦语》,上海:上海古籍出版社,1986年,第68页。,名家辈出,开始与上层士绅阶层交往合作,并且形成了一些固定的市镇手工业中心,对晚明的社会繁荣起了一定的作用,工匠团体的形成,为明清之际社会转型链条提供了不可或缺的一环。因此,本文特选取宜兴紫砂陶艺工匠团体这一典型对象,就其在晚明时期形成的社会意义加以讨论,并试图对明清之际社会转型进行一次全新解读,以求教于学界同仁。

一、何为工匠和工匠团体

工匠是中国传统社会一个重要的群体,处于“四民”末端的工匠,经历了从贱民到入籍再到除籍入仕的过程,“工匠”一词的解读也随之发生了变化,出现了明显的行业分化与职业分工,最终勾勒出我们今天的“工匠”面貌。

(一)中国古代工匠的名称及演变

“工匠”一词,在古代官方文献中经历了从“工”“匠”到“工巧”“巧匠”的演变。“兴事造业之谓工”①何庆先:《中国历代考工典》,南京:江苏古籍出版社,2003年,第3页。,“在古代文献中,‘工’与‘匠’同源。随着匠籍制度的产生,“工在籍谓之匠”②何庆先:《中国历代考工典》,南京:江苏古籍出版社,2003年,第42页。,则首次将二者合二为一,统称为“工匠”。而宋代李格非在《洛阳名园记》中提到:“今洛阳良工巧匠,批红判白,接以它木,与造化争妙”③(宋)李格非:《洛阳名园记》,上海:商务印书馆,1936年,第10页。,则将“工匠”上升到了“良工巧匠”的高度,专指那些技术高超、“咸精其能”的技术工人,不仅包括拥有一技之长的手工艺者,也包括曾参与造物活动的官员。

在中国古代要成为“哲匠”必须具备三要素:具体的行业分工,专门的手工技术和完备的设计思想。在匠籍制度废除前,他们活动空间大多集中在宫廷造作司或手工作坊,身份地位低下;并且他们世袭其职,有助于工艺技术的传承与水平的保持。由于工匠活动范围,受朝廷和地方政府的支配,导致他们在社会上没有话语权,更惶谈社会角色的塑造。这一局面到了明清时期有了新的转变。

(二)匠籍废除与明代工匠入仕

明初时,凡是家住京城的工匠,实行“住坐匠”,每月去官府服役十天;京外的工匠服役,就采取“轮班匠”,四年一班。“住坐匠”和“轮班匠”制度的实行,比起前代来说,工匠的人身限制有了一定程度的放宽,并且“凡在京工匠赴工者,月给薪米盐蔬”④《明太祖实录》,洪武十一年壬午,国立北平图书馆藏本,第1930页。,这极大地提高了工匠的积极性。但是这一制度到了明中期就出现了弊端,政治腐败,任务繁重,半自由的服役形式实际上得不到兑现,工匠的生产积极性大大下降,多“趋办塞责”。而官府却严重压榨他们,以致成品质量较低。有鉴于此,成化二十一年(1485),朝廷颁布了一项新的班匠银制度,即“纳银代役”,在轮班工匠中推行,规定“轮班工匠有愿出银价者,每名每月南匠出银九钱,免赴京(服役)”⑤(明)申时行等修,赵用贤等纂:《大明会典》,《续修四库全书·史部·政书类》第4册,上海:上海古籍出版社,第273页。,嘉靖十一年(1532)在全国范围内实行。清朝政权建立后,在班匠银基础上,于顺治二年(1645)正式宣布“令各省俱除匠籍为民”⑥《清世祖实录》,北京:中华书局,1985年。,匠籍制度正式废除。匠籍废除从另一个侧面来看,也是清廷为了在“治统与道统”的辩论中争得话语权,加上社会未定,争取工匠们的支持,也是间接给予那些拒不承认清朝正统的明季士人一次冲击。毕竟晚明时期,士人与工匠的亲密合作,打破了阶层的限制,借工匠身份松绑,来换取所谓明遗民对明清易代的内心消解,也间接反映出工匠身份地位的提升。

由于匠籍制度的变化,明代工匠群体中的“哲匠”凭借自身技艺和才华,先后入朝为官,甚至官居工部尚书、工部侍郎等职务。这种越过科举,凭借技艺入仕的途径虽然遭到士大夫的反对,但是到晚明时期,社会变革打破了传统的阶层界限,改变了思想观念。清初匠籍完全废除后,工匠的社会化、专业化程度愈来愈深,出现了众多工匠团体,推动了传统手工业的繁荣。

(三)明清工匠职业分工与工匠团体的出现

据《大明会典》和《天下郡国利病书》的记载,明代工匠根据户籍和轮班班次,对工匠的行业属性进行了分类,明确了447个官府工匠行业工种。①余同元:《传统工匠现代转型研究——以江南早期工业化汇总工匠技术转型与角色转换为中心》,天津:天津古籍出版社,2012年,第328页。而民间工匠的职业分工更是细如牛毛,在明代著名科技家宋应星《天工开物》一书中,依照民间工匠职业分工大类,按照卷次顺序先后编写,一定程度上体现了行业内部的分工均比前代更加细密,特别是在经济发达的江南地区,手工业的种类更是细化到制作过程的每一道程序分工。比如在《景德镇陶录》一书中,就针对陶瓷制作过程中的每一道工序,有专门的分工协作。随着明清时期社会发展加快,社会分工也渐趋发达,导致出现了社会专业化,“工匠”这一社会身份,也在社会大环境下有所延展,而有了某种职业的固定称谓,如刻工、堪舆师、印人、陶艺匠、髹漆匠、制玉匠、造园家等等,且各种职业工匠均有自己的代表人物和作品,受到众人的喜爱。如果说对“职业”一词定义为劳动者长期从事,并凭自身实力赖以生活的工作,那么明清时期的工匠就完全是一种职业的角色,加上部分工匠除籍入仕,身份更加自由,能够潜心从事这份职业,获取报酬,并做到极致。

工匠这种职业属性的完善,加上明清时期社会转型的进程,导致工匠队伍空前庞大。据田自秉先生《历代工艺名家》一书统计,明清时期的工匠总数为1270 人,占到该书整个20世纪20年代以前工匠人数的63.44%②余同元:《传统工匠现代转型研究——以江南早期工业化汇总工匠技术转型与角色转换为中心》,天津:天津古籍出版社,2012年,第294页。,而由于江南地区特殊的经济地位和文化底蕴,工匠又大多集中在这一地域,由此诞生了众多的工匠团体,进而衍生出行帮组织。可以说,所谓的工匠团体,是指在某一地区从事某一种手工艺行业的群体,比较著名的有苏州香山建筑帮、宜兴紫砂陶艺工匠团体、景德镇陶瓷工匠群、吴县绣工群体等。工匠社会地位的提高,工匠团体组织的机制完善,内部教书学艺,提升技术,外部与士人交流往来,转换角色。此外,这些工匠也从单一的技术生产者转变为追求高雅品位的工艺美术师,能工巧匠辈出,形成了产业链,而工匠团体在其中就担当了核心作用。他们组织起来,以地域市镇为圆心,一层层向周围地区辐射,不仅有利于此项手工艺的不断推陈出新,系统化、理论化,而且便于文化的传承保护发展,获得丰厚的利益,促进越来越多的平民百姓和政府人员重视并参与造物活动,反过来给国家经济带来更大效益。进一步来说,工匠团体的形成,能够让他们在社会上占据更多主导地位,拥有更多话语权,在社会转型过程中,不同的地域蜕变成独具特色的文化。

二、阳羡茗壶:宜兴紫砂陶艺工匠团体的形成

晚明时人周高起曾提到:“近百年中,壶黜银锡及闽豫瓷,而尚宜兴陶,又近人远过前人处也。”①(明)周高起:《阳羡茗壶系》,北京:中华书局,2012年,第13页。由此可知,宜兴紫砂壶地出现在明末清初之际的士人中带来了不小的效应,而这自然离不开一大批优质工匠的劳动。“往时龚春壶,近日时彬所制,大为时人宝惜”②(明)许次纾:《茶疏》,上海:上海商务印书馆,1936年,,从许次纾的《茶疏》中可以看出供春和时大彬作为当时的名匠,其作品蔚为大观,士人争相收藏珍惜之。而且宜兴东南部有个丁蜀镇,位于太湖之滨,苏、浙、皖三省交界处,由于几个矿区分别出产甲泥、白泥、嫩泥等紫砂陶艺原料,这就为这一行业的兴起提供了天然的资源基础。特别是宜兴紫砂壶的流行,更因独特的造型、浑厚的色泽、设计的精美以及泡茶不变质、变味赢得人们的赞誉,甚至从民间流入宫廷当中,供皇帝大臣把玩。自从正德年间,紫砂壶在社会中的地位愈来愈重,不仅是文人身份的象征,更是工匠们相互切磋的载体,在消费逐渐走向大众化世俗化的时候,宜兴紫砂陶艺工匠担任了更重要的社会角色。而工匠团体的形成,又为“阳羡茗壶”的流行传播提供了渠道。

(一)宜兴紫砂工匠团体的形成途径

宜兴紫砂壶自从出现以来,因着工匠队伍的不断壮大,开始形成了一个完整的产业链和行业团体。其创始人为金沙寺僧(金沙寺位于宜兴县东南四十里,僧人姓名不详),生活中明弘治正德年间。《阳羡茗壶系》中曾有他与当地制缸瓮的陶工相处往来,澄练细土、捏制和烧成砂壶的记述。《阳羡名陶录》中也有相似的记载:“金沙寺僧,久而逸其名矣。闻之陶家云,僧闲静有致,习与陶缸瓮者处。抟其细土,加以澄练,捏筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵傅口、柄、盖、的,附陶穴烧成。”③(清)吴骞:《阳羡名陶录》,据拜经楼《丛书集成初编》所排印,北京:中华书局,1991年,第4页。这款紫砂壶引得“附近窑户竞相仿效,一时流传”。随后四川学宪吴颐山的家僮供春在陪同其读书的时候,也受到金沙寺僧的影响,深悟其法,创制了失盖树瘿壶:“颐山读书金沙寺中,春给使之暇,窃仿老僧心匠,亦淘细土抟坯。”④(明)周高起:《阳羡茗壶系》,北京:中华书局,2012年,第26页。供春的作品不多,“今传世者,栗色暗暗,如古金铁敦庞,周正允称‘神明垂则矣’。”⑤(清)吴骞:《阳羡名陶录》,据拜经楼《丛书集成初编》所排印,北京:中华书局,1991年,第5页。可以说,金沙寺僧和供春作为早期宜兴紫砂壶的代表,在紫砂壶的流行中发挥了重要作用。随后紫砂陶艺工匠逐渐增多,越来越多的人参与到这项职业当中,最终导致明清之际形成了一个团体组织。那么,宜兴紫砂工匠团体又是如何形成的呢?笔者认为有三种途径:

首先,传统工匠的培养模式,这一模式又主要包括父子相继和师徒传授两种方式。在中国古代,无论何种职业,子承父业都是一种永恒的传承方式,宜兴紫砂陶艺业也不例外。这里面有两对有名的父子:李茂林和李仲芳,以及时朋和时大彬。李茂林是继四大家之后的名匠,擅长制作小圆壶,被世称为“名玩”;李仲芳的作品尤以文巧著称,并与时大彬、徐友泉一起号称“三大壶家名手”。时朋是四大家之一,其子时大彬更是开启宜兴紫砂陶艺业的核心人物,在紫砂用泥的选择、设计制作上有很深的造诣。他改进了整套制壶工艺——“大壶变小壶”,时人称呼为“大彬壶”,首开在壶底上落款和制作年月的先河,令人耳目一新,被推崇为壶艺正宗,至此开启了宜兴紫砂陶艺业的快速发展,并被推为正宗。他对宜兴紫砂陶艺的用料配制、制作技法,以及造型设计与款识铭刻都极有研究,确立了至今仍为紫砂陶艺遵守的一套高难度体系业,即打泥片拍打镶接和凭空成形,并首开在壶底上落款和制作年月的先河,堪称紫砂陶艺巨匠。还有诸如徐友泉父子也善紫砂陶艺工技,人称“大徐小徐”。

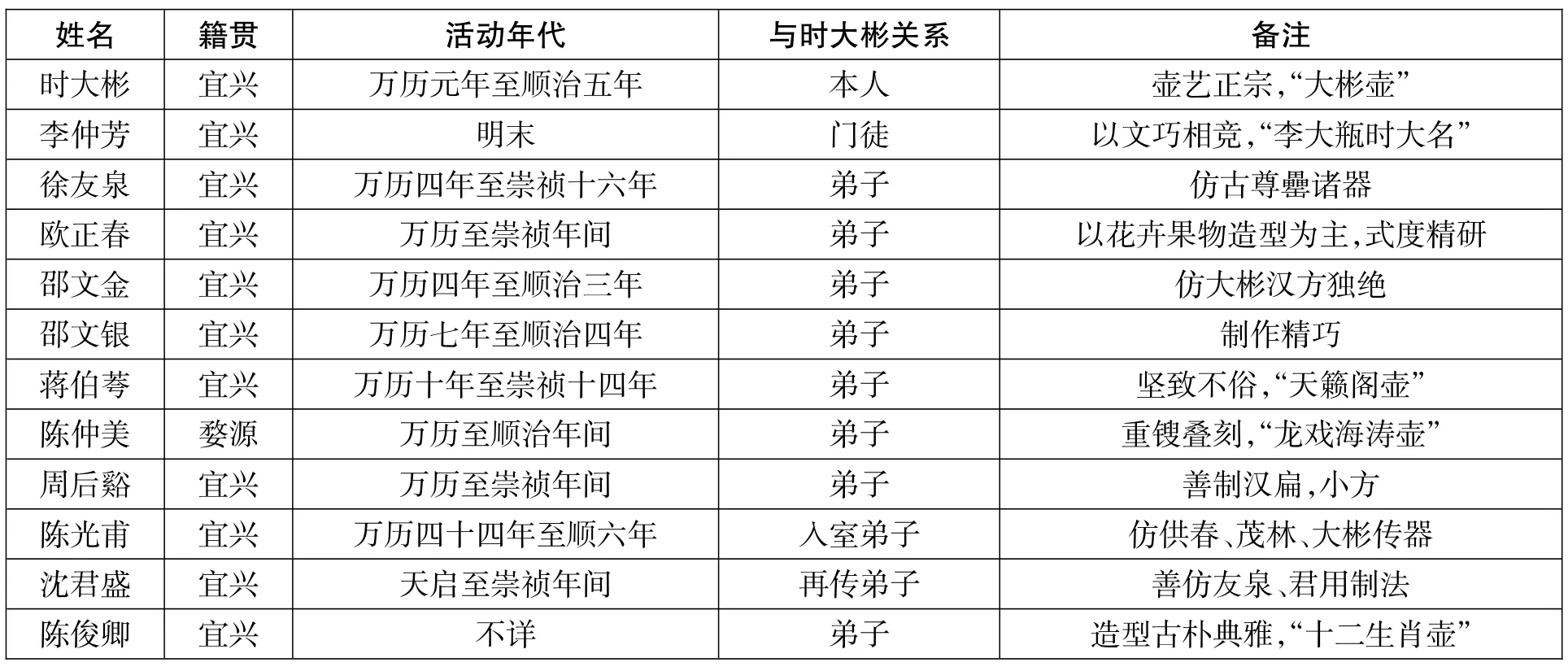

除了子承父业外,师徒传授也是一种培养方式,在明末清初时期最有影响力的就是以时大彬为首的时派师徒传承,当时的工匠有很大一部分都是时大彬的弟子或再传弟子,详见表1:

表1 时派主要弟子名录

其次,其他行业的转行,主要以陈仲美为代表。由于明清时期,宜兴的紫砂陶艺业非常发达,有不少原来从事陶瓷业的工匠慕名而来学习并改行。而以景德镇陶瓷业为首的工匠,大多掌握了陶土的捏制烧造等工艺,运用到紫砂陶艺上面更加得心应手。明清时期的社会对宜兴紫砂壶的需求非常庞大,加上物以稀为贵,当时全国只有宜兴地区才有紫砂土且质量非常高,而陶瓷土却在几个地区都有,“以业之者多,不足成其名”①(清)吴骞:《阳羡名陶录》,据拜经楼《丛书集成初编》所排印,北京:中华书局,1991年,第8页。,因此,宜兴紫砂陶艺业的繁盛吸引了周边地区众多工匠参与到其中来,特别是陶瓷工匠到了宜兴后接受了紫砂陶艺技术的培养熏陶,结合他们善于配置陶土的技术,渐渐在实践中开始转向紫砂陶艺行业,并涌现出不少精品,样式栩栩如生。除了陈仲美从陶瓷工匠转为紫砂陶艺工匠以外,还有一位原为武林人士的梁小玉,也因普陀“三秀祠”建立需要定制茗壶用于祭祀,而自主设计烧造,其特制的白泥茗壶被时人评价为“质坚如玉,工丽无匹”。

最后,专业化工匠的出现,精心从事某一种手工行业,且具备了很高的技术理论水平,甚至创作出代表该工艺技术理论体系的著作,系统总结了该项技艺的制作方法、用途,包括代表作品。例如生活在万历至崇祯年间的周高起,就以一个紫砂陶艺工匠的身份写作《阳羡茗壶系》,这是中国古代第一本有关紫砂壶技艺的专门著述,不仅有当时“大彬壶”的制作过程,考察了当时宜兴紫砂陶艺的世系流传,逐一记载了宜兴紫砂陶艺发展过程中出现的众多名匠。可以说明清之际的工匠已经具备了专业化发展趋势,打破了以往单纯手工艺人的身份界限,专精某一类工艺技术的研制开发,善于总结实际工作经验,再加以对比吸纳,从中储备了不少理论知识,出现了近代科学家或艺术家的特征。

(二)宜兴紫砂陶艺工匠团体的形成规模

自从明朝中期金沙寺僧兴起宜兴紫砂陶艺业肇始以来,愈来愈多工匠涌现,在宜兴地区相互切磋传艺,到明清时期形成了一个庞大的工匠团体。由于中国古代传统的思想观念,导致这些匠人的事迹很少被正史所记载,只能去方志或者时人的笔记文集中去寻找其存在的印迹。这些史料出处比较分散,没有得到足够的重视,所以对于我们今天研究中国古代的工匠团体和工匠史、科技史带来很大的困难。所幸苏州大学的余同元教授对这一问题进行了长达十年的考证整理,将明清时期宜兴紫砂陶艺工匠团体中资料丰富有相关活动记载的名匠作了一个近乎完备的统计,形成了《明清宜兴紫砂陶艺名人表》①余同元:《传统工匠现代转型研究——以江南早期工业化汇总工匠技术转型与角色转换为中心》,天津:天津古籍出版社,2012年,第531-532页。。现笔者根据这个统计表,可以窥视出这一工匠团体的规模与分布。

首先,宜兴紫砂陶艺工匠团体中人的籍贯九成以上来自于宜兴地区,但仍有少数人来自其他地区,诸如陈仲美原籍江西婺源,项不损原籍浙江嘉兴等等。而这些来自其他地区的工匠,大部分人的籍贯都在宜兴周围,这也从侧面反映出宜兴紫砂陶艺业的发达,使得周围优秀的工匠都汇聚于此,从而导致宜兴紫砂陶艺工匠团体规模不断壮大,最终促进陶瓷产业、行业更加繁荣。

其次,宜兴紫砂陶艺工匠团体中人大致分成两派:一派以善仿前人或时人的传器和制法为主,一派以研制创作新产品和新技术为主。前者代表人物有时大彬的弟子邵文金,仿其师的汉方为一绝;还有时大彬的入室弟子陈光甫,尤喜仿前人传器。后者代表人物众多,研制的新品种也较多,比如传世的“大彬壶”、“天籁阁壶”和“曼生壶”等,直到今天还被紫砂陶艺大师们所推崇和仿制。不论是哪一派的工匠,都还是保持有自己的技术特色,包括善仿传器的工匠,都是在继承仿制前人的基础上加以自己的理解。总而言之,他们都为宜兴紫砂陶艺业的发展做出了自己应有的贡献。

最后,宜兴紫砂陶艺工匠团体以清朝康熙年间为分界线,前期的工匠所采用的陶土原料质地较粗,多以制作大众日用的紫砂壶为主。而后期的工匠“从壶器造型到雕刻,形成独特的工艺风格”,再加上社会的大量需求,紫砂壶的装饰工艺就交叉运用了书法、绘画、篆刻、雕刻、镂空等多种工艺美术,可谓因人而异,因壶而异,因此乾嘉年间就出现了不少比较有特质的精品紫砂壶。

(三)宜兴紫砂陶艺工匠团体的形成特征

其一,工艺名匠辈出,形成专业性的紫砂陶艺业团体。根据《江苏省志·陶瓷工业志》“陶艺名人选录”②江苏省地方志编纂委员会:《江苏省志·陶瓷工业志》,南京:江苏人民出版社1994年,第149-152页。以及苏州大学余同元教授编制的“明清宜兴紫砂陶艺名人表”③余同元:《传统工匠现代转型研究——以江南早期工业化汇总工匠技术转型与角色转换为中心》,天津:天津古籍出版社,2012年,第300页。,可以统计出整个明代到清朝康熙年间,宜兴紫砂陶艺名人共有40 人。除了金沙寺僧和供春生活在正德年间(1520年以前)外,其余的工匠都生活在晚明到清初(即明嘉靖到清康熙年间)。比如赵粱、嘉靖至隆庆年间,出现了号称紫砂“四大家”的董翰、赵梁、元畅、时朋,不仅创制了最早的菱花式壶和提梁式壶,而且作品均以古拙见长。④江苏省地方志编纂委员会:《江苏省志·陶瓷工业志》,南京:江苏人民出版社,1994年,第149-152页。这么多工艺名匠同时涌出,形成不同的艺术风格,或由父子传承或由师徒教授,汇聚在宜兴这个地方,也就为专业性的紫砂陶艺业团体形成提供了基础。

其二,文人与工匠相结合,导致“文人壶”大盛。这主要体现在两个方面:一方面,文人高度赞美工匠的精美技艺,同时工匠也开始转变自己的人生追求。工匠专精一技之长,对造物活动的精益求精使得物品具有较高的品质和审美价值。时人袁宏道曾撰文评价宜兴紫砂陶艺名匠们技术精湛:“近日小技著名者尤多,然皆吴人。瓦瓶如龚春、时大彬,价至二三千钱。龚春尤称难得,黄质而腻,光华若玉。……然其器实精良,他工不及,其得名不虚也。千百年后,安知不与王吉诸人并传哉?”①(明)袁宏道:《袁宏道集笺校》,上海:上海古籍出版社,2008年,第731页。文中还对文人与工匠作了一番对比,认为:“当时文人墨士名公巨卿,煊赫一时者,不知湮没多少,而诸匠之名,顾得不朽。”②(明)袁宏道:《袁宏道集笺校》,上海:上海古籍出版社,2008年,第730页。特别是时大彬,对自己的作品更是要求严苛,“雅自矜重,遇不惬意,碎之,至碎十留其一。皆不惬意,即一弗留。”③(清)李斗:《扬州画舫录》,北京:中华书局,1960年,第102页。这充分说明了晚明工匠的人生追求已经上升到了艺术家的高度,也从侧面反映出他们在知识层面和价值体系上有意地向文人阶层靠近,乃至涌现出许多“名家”“大家”,又因“妙出心裁”受到众多文人的喜爱和推崇。

另一方面,文人与工匠交游,直接参与紫砂壶的设计研制工作。著名的“大彬壶”就是得益于名士陈继儒的品茶论,并由此完成了紫砂壶史上一项伟大的改造——“大壶变小壶”。文人尤爱品茶,同时又追求生活品质的雅致,“壶小则香不涣散,味不耽搁。况茶中香味不先不后,只有一时,太早则未足,太迟则已过”④(明)冯可宾:《岕茶笺》,出自杨复古编:《昭代丛书·辛集别编五十卷》,道光七年沈懋真世楷堂藏版,光绪二年重印本。,因此,时大彬根据文人们的品位需求,进行了“变大壶为小壶”的设计,受到了当时名士们的普遍欢迎。因着文人的嗜茶之道,他们热衷于“或设计图形、撰拟铭文、惠镌纹饰,或亲自搏泥、寄物寓意,骋志抒怀”⑤余同元:《传统工匠现代转型研究——以江南早期工业化汇总工匠技术转型与角色转换为中心》,天津:天津古籍出版社,2012年,第379页。,士大夫们与紫砂陶艺工匠的合作一时无两,撰写壶铭甚至成了一种风气。与此同时,那些工匠们也有意与士人相交,研究他们的需要,迎合他们的趣味,吸收他们的创意甚至将紫砂与文化紧密融合,提高自己的技艺,从此“文人壶”开始成为商品消费市场的主角。

其三,“物勒工名”,工匠开始在器物上铭刻自己的名字。除了文人喜爱在紫砂壶上题铭外,晚明的工匠们也热衷在器物上留下自己的款识。在历史上,除了官方造作,民间的器物很少会铭刻工匠的姓名,而所谓的“物勒工名”,也仅仅是官府为了保证物品质量而勒令工匠刻其名,一旦“工有不当,必行其罪,以究其情”⑥《礼记译注》,上海:上海古籍出版社,2004年,第209页。。但是到了晚明时期,由于工匠在造物活动中的主体地位日益凸显,并且他们的设计风格、创新包括理念、价值均为世人所称赞,这时候所谓的“留名”,却有一种品牌的效应。比如有名的“大彬壶”,贵至二三千钱,争相竞买,充分显示了时大彬作为一位工匠,他的名字同样值得大家关注和认可。工匠们在器物上留下款识,不仅表明自己是此物的制作者,具有防伪的作用,以免赝品在市场上流通;也代表了一种身份的象征,使之跻身于名物之列,类似于我们今天的符号效应。这个时期的“物勒工名”反映出工匠这一造物活动的主体,已经完成了个人意志的蜕变,摆脱了以往卑微的身份,得到了广泛的支持和肯定,开始承担起自己在社会中的角色。

三、工匠团体与明清之际社会转型的关系

“明清社会转型是传统社会形态向近代社会形态的转变,它与中国社会现代化过程是重合的,首先是一种由传统社会经济模式向近现代社会经济模式的转变。”①余同元:《传统工匠现代转型研究——以江南早期工业化汇总工匠技术转型与角色转换为中心》,天津:天津古籍出版社,2012年,第269页。过往学界对明清社会转型的问题研究十分深入,大多都认为在16世纪的晚明时期开始了这一变迁。本文立足于探讨工匠团体这一技术性的群体,以宜兴紫砂陶艺业为中心分析其与明清社会转型变迁的相互关系。

第一,明清工匠的除籍入仕,导致其雇佣制人身依附关系的解绑,社会地位有了明显提升,工匠的社会角色实现了转换。

以往传统工匠处于社会阶层的底端,依附于雇主和手工场主生存,而官府的工匠也大多不会记录于正史当中,社会地位十分低下。但是到了明清之际,由于实行了“班匠银”和“纳银代役”制度,传统雇佣制工匠的人身依附关系得到了缓和,他们的负担也逐渐减轻,原有的匠籍制度形为虚设,到清初,政府迫于压力“令各省俱除匠籍为民”,至此,传统工匠实现了雇工到民户的身份自由。

虽然明代工匠并未除籍,不能像一般的民众那样自由参加科举入仕,但由于环境日渐宽松,仍有大批技艺高超者突破了身份的限制,凭借自身手工艺跻身仕途,位居高官,甚至世代为官,如明清时期的“样式雷”家族,不仅技术代代相传,且子孙世袭职位。这种现象改变了世人对传统工匠身份地位和手工技艺的看法,不再认为它是社会的末技。“明清匠籍制度的改革与废除,加上工匠入仕的大量增加以及工匠世家世代入仕的出现,表明传统工匠的政治经济地位正在逐步地提升并带动角色转变的缓慢进行。”②余同元:《传统工匠现代转型研究——以江南早期工业化汇总工匠技术转型与角色转换为中心》,天津:天津古籍出版社,2012年,第95页。随着工匠团体对国家人身经济依附关系的解绑,他们的角色社会化程度逐渐加深,注重自己的社会形象,一方面力求获得与其他社会阶层平等的地位,另一方面也希望自己能够得到社会的广泛认同。此外,职业的明显分工更是凸显了他们的主体意识,并通过工匠团体间的积极互动往来参与社会各项事务,“从不同层面不同程度地推动了社会结构和观念的变动”③吴琦:《近世知识群体的专业化与社会变迁》,《学习与探索》2012年第7期。。

第二,由重农抑商转向工商皆本,在“日用之器为道”的观念影响下,文人开始与工匠相结合,引领了社会风尚。

中国古代儒家传统观念一直存在着重文轻工、道器分工的陋习,《易·系辞》曾曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”④《周易全解》,上海:上海古籍出版社,2005年,第569页。,特别是宋明理学强调“即物而穷其理”的“道器观”更使士人将造物活动视为细枝末节。这一现象一直持续到晚明时期,资本主义萌芽出现,商业繁荣,以商贾和百工为主体的市民阶层兴起,传统的“士农工商”四民观被“四民异业而同道”的“新四民观”所取代,加上工匠和商人的社会地位提高,重农抑商、重道轻器的思想观念越来越不利于该时期的社会发展变迁。

在泰州学派和阳明心学体系的带领下,兴起了一股实学思潮,号召“百姓日用皆为道”,“器先道后”,开始对平民百姓的衣食住用进行关注,“治生尤切于读书”①(明)陈确:《陈确集》,北京:中华书局,1979年,第158页。,而这种文化思潮的变迁,让原本“奇技淫巧”的传统手工艺被作为一种新的社会现象重视之,由此产生了尊重手工艺的风气。以紫砂壶为例,它的兴起得益于晚明饮茶风气日盛,文人士大夫品茶论事,催生了宜兴紫砂陶艺业的形成,也诞生了一批名匠。除此之外,工匠们纷纷入仕,甚至世代为官,更是推动了传统儒学价值取向的转变,出现了“轻本重末”的局面,追逐名利成为士人和工匠结合的重要原因,发展到最后就成了“工商皆本”。晚明商业的发展,导致文人对审美的追求,以及对于奢侈的喜好:“士大夫富厚者,以治园亭,教歌舞之隙,间及古玩。”②(明)沈德符:《万历野获编》,北京:中华书局,1959年,第654页。文人因工匠技艺的高超高度赞赏,工匠又因与文人交往适应他们的需要,改进创意,两者这种双轨制的相互互动,引领了该时期的整个社会风尚,由追求物质享受到追求精神文化的风雅,导致奢靡之风逐渐大众化。

第三,士商交混与士工结合导致晚明奢靡之风盛行,向上的精英文化蜕变为向下的大众文化,奢侈消费成为风尚。

明朝中晚期,由于江南地区商业发达,商人获利颇厚,在一些大城市产生了奢靡之风,士绅阶层讲究排场,挥霍无度,“一切皆以奢侈相尚”。这种消费风气又借助经济的力量,丰富了士人的文化娱乐生活,全民逐利导致出现了士商交混的阶层流动。“富而后文,文而得富”,“与贤士大夫倾盖交欢”成为这一时期的社会百态。除了士商互动外,多数文人尤“尚清雅,饰玩好”③崇祯《松江府志》,北京:书目文献出版社,1991年,第186页。,开始摈弃以往的清高态度,乐与工匠们交往,他们的奢靡风尚也逐渐蔓延到下层社会当中,宜兴县也不例外。

宜兴紫砂陶艺工匠团体的技术讲究,文人与工匠的结合,包括士绅与工商的互动,使得紫砂壶的消费者呈现出多元的趋势,随处可见其身影。面对世俗大众对奢靡风气的追求,宜兴紫砂壶的价格也是不菲的,张岱曾记载道:“夫砂罐,砂也;锡注,锡也。器方脱手,而一罐一注价五六金,则是砂与锡之价,其轻重正相等焉,岂非怪事!一砂罐,一锡注,直跻之商彝周鼎之列,而毫无惭色,则是其品地也。”④(明)张岱:《陶庵梦忆》,上海:上海古籍出版社,2001年,第34页。这种追逐高价格奢侈品的现象又反过来促进紫砂陶艺工匠团体继续钻研技术,制作出更多精美的物品,赚得更多利益,促进商品经济的繁荣发展。然而,大众化的奢侈消费甚嚣尘上,却对宜兴的民众造成了严重的后果,甚至引发了民变。无论是士绅还是百姓因为崇尚奢华,花费过度,导致士绅贪污受贿成风,强取豪夺;百姓无奈破产,沦为乞丐流民,甚至是盗匪。虽然宜兴民变并未造成很大的损伤,但仍然从侧面反映出士绅阶层在明清时期特别是地方社会上所处的作用和影响。在这种背景下,工匠团体的角色已经开始凸显,其与士绅阶层的频繁互动,利益取向也越发鲜明,最终促进了社会发展的走向和经世实学的兴起,促进了技术科学理论体系的建构。

第四,实学思潮兴起,导致文人和工匠由传统技术经验的总结转向科学理论的研究,出现了不少有关手工艺制作的文本著作。

工匠们因为长期的实践活动和善于经验总结,在中国古代就有工匠专业技术著作的出版。而到了明末清初时期,主张经世致用的实学日益兴盛,工匠们与文人频繁结合,更是促成了大批高质量手工艺著作的产生,在这个互动过程中,工匠著作也由传统的经验总结上升为科学技术理论的研究上。而且,西学东渐的冲击,给彼时中国传统科学技术带来了理论上的革命和创新,反映在工匠著作上,是出现了使用规范用语和专有名词的现象。这种转变表现在两个方面:

一是文人仰慕工匠的高潮技艺和精美器物,凭借自身的文化素养,专门撰文介绍工匠的技艺,不仅出现了集多种行业于一体的类书,如徐光启的《农政全书》、宋应星的《天工开物》、文震亨的《长物志》等,还出现了许多对特定工匠技艺制作的记述。清代著名藏书家吴骞著有《阳羡名陶录》,这本书写作目的来源于其对宜兴紫砂壶的推崇,他认为:“惟义(宜)兴之陶,制度精而取法古,讫乎胜国诸名流出。凡一壶一卣,几与商彝周鼎并为赏鉴家所珍。”①(清)吴骞:《阳羡名陶录》,据拜经楼《丛书集成初编》所排印,北京:中华书局,1991年,第1页。而且,由于“雅慕诸人之名,欲访求数器,破数十年之功而所得,盖寥寥焉”②(清)吴骞:《阳羡名陶录》,据拜经楼《丛书集成初编》所排印,北京:中华书局,1991年,第1页。,产生了欲为陶艺名匠立传的想法。因此,在本书中作者从宜兴紫砂如何选材(“选材”篇)、如何制作工艺(“本艺”篇)以及陶艺工匠的简介(“家溯”篇)等。这本书也可以说是第一次对宜兴紫砂壶陶艺工匠作了全面的总结和记录。

二是紫砂陶艺工匠们主动学习文化知识通过与文人交流,掌握了更多科学理论,提升了自己的技术水平,“出现了技术的科学理论化与科学理论的技术化双向互动的趋势”③余同元:《江南市镇早期工业化中工业行业与职业团体之发展》,《安徽师范大学学报(社会科学版)》,2009年第3期。。前文提到的周高起即是如此,而工匠团体的形成更是为这种局面的出现提供了基础。正是因为工匠个体身份地位的转变和工匠团体内部相互学习交流,才促进工匠的这种技术理论化,总结出了不少相关的技术文本,导致“群体的社会组织结构和功能的转变”④余同元:《传统工匠现代转型研究——以江南早期工业化汇总工匠技术转型与角色转换为中心》,天津:天津古籍出版社,2012年,第95页。。

明清之际工匠们的经历证明了这一时期社会转型过程所面临的早期工业化状态,工匠团体从善于总结,互相切磋中,探索出自己所掌握技术的起源、设计、制作等一系列程序,甚至穿插了不同的创意,再反思如何改进,此时的工匠已经具备近代的工艺美术师的韵味,实现了经验性技术到科学性技术的转型。

综上所述,明清之际工匠团体的形成,还侃侃一些有名的市镇成为手工业的中心,比如宜兴的紫砂陶艺业,景德镇的陶瓷业和苏州的刺绣业等。这些市镇手工业中心的出现也揭示出一些群体组织倾向于向优势地域集中,虽然与当地的资源丰富有关,但更多的是源于该地区深厚的政治文化土壤和发达的商品经济。这些地区所生产的商品逐渐在全国范围内流行,甚至进入了宫廷,而他们背后的造物者也名声大噪。

能工巧匠的出现,在传统相授方式的培养和士商阶层的推动下,又带动了周围一批工匠的兴起,他们因为地域的原因会聚在一块,相互切磋技艺,互相指点一二,逐渐形成了具体的行业组织和帮会,初具近代民营企业的雏形,传统手工业开始向近代工业慢慢倾斜,改变了社会结构,最终加速了明清之际社会转型的进程。

余 论

“茗注莫妙于砂壶,砂壶之精者,又莫过于阳羡,是人而知之矣。”①(清)李渔:《闲情偶寄》,上海:上海古籍出版社,2000年,第247页。阳羡茗壶在晚明时期尤其得到世人的喜爱,上至宫廷官府,下至平民百姓,无不热衷工艺品的消费。因此本文就从宜兴紫砂陶艺工匠团体出发,通过剖析它的形成途径、规模和特征,再深入探讨其对明清之际社会转型的影响,至此实现传统工匠专业化的路径。

明末清初时期,社会发生了剧烈动荡,处于内忧外患中的明王朝走入了一个死胡同中,固有的重农轻工、重道轻器的观念已不能满足社会发展的要求。而且匠籍制度的废除,货币的白银化,在江南某些地区出现了资本主义萌芽,形成了新兴的市民阶层。于是,以地域为中心的众多工匠崭露头角,他们或子承父业,或师徒相授,或中途改行,进入到了各自的行业分工中,形成了一个个职业团体。这些工匠团体的出现,改变了传统士农工商的社会结构,使原本处于末端的工商阶层在商品经济的发展下渐渐壮大,甚至影响了思想观念的变革,精英文化也逐渐向世俗化、大众化靠近。“居庙堂之高”的士绅不再囿于身份地位的差异,转而与工商交往,这种双向的沟通交流造就了晚明时期文化的丰富多彩。

明清之际的社会处于流动性的状态当中,其类型包括地域的流动、阶层的流动、信息的流动等等。地域的流动打通了地区的界限,众多移民的涌入,促进了不同地区思想文化的碰撞。阶层的流动有由上到下和由下到上,打破了其中的桎梏,在多个领域间实现了合流。信息的流动得益于晚明繁荣的图书出版业,由于不同地域和阶层相互交融,导致信息的流动时刻更新。这在某种程度上反映了当时整个社会变革的走向,孕育出了新的近代因素,明清之际的社会不可避免地卷入这场转型之中。在这个社会大流动的状态中,传统工匠也同样面临着转型,不管是社会角色的转换,还是科技理论的建构,从某种层面上都是力争话语权的争夺,他们或入仕为官,或参与公共事务,或著述经世,寄希望于在社会变迁中找准自己的定位,实现人生价值,完成从工匠到工艺美术师的升华。这种发展轨迹,除了工匠自身的天赋努力外,更在于工匠团体的辅助、地域文化的影响以及社会变迁的契机和儒家文化的熏陶。