基于数据挖掘的痧疫辨治规律研究

林雪宇 李 剑 马 源 张文风

长春中医药大学基础医学院,吉林长春 130117

“痧”最早被记录于《叶氏录验方》[1]中,主要临床表现为寒傈、头痛、壮热、手足厥冷。元代之前多指由“水沙虫”所引起的“沙子病”,明代多指以腹痛且不能吐泻为主证的绞肠痧[2]。至清代出现历史上第一部治痧专论《痧胀玉衡》[3],此书开创中医系统性论治“痧”的先河,后世的多部治痧著作如《治痧全书》《治痧要略》《痧症指微》等多以此书为蓝本进行删减增补[4]。书中指出“痧者,天地间之厉气也”,自此“痧”被明确归为中医疫病学的范畴[5],多指一种以腹胀、呕吐、血管膨出为主要临床表现的湿热性疫病,即痧疫[6]。据现代学者考证,痧症相当于现代医学的霍乱、流行性胃肠炎、流行性感冒等传染性疾病[7]。新型冠状病毒的早期临床表现、中医病机变化均与痧疫高度相近[8],可见“痧症”仍有较高的研究价值。

1 资料与方法

1.1 文献来源

以“痧”为关键字,筛选所有包含“痧”字的相关医案,由于“痧”是在清代以后才明确为疫病学范畴,故仅应用《中华医典》,检索清代相关古籍。

1.2 纳入标准

①医案中明确患者所患为痧症,且方药明确以中药内治法为主要治疗手段;②患者服药后痊愈或病情明显好转;③医案中复诊次数≥2 次,录入首诊时使用的中药处方。

1.3 排除标准

①医案中“痧”为治疗手段后出现的体貌表现,而非病症;②未使用中药处方,仅通过中医外治法进行治疗;③中药处方中药物不明确,无法进行记录,如记录为“散痧消毒活性之剂”等;④死亡或无明显疗效。

1.4 数据规范

验案中的中药名称、药性、药味及归经,以2020 年《中华人民共和国药典》[9]与“十三五”规划教材《中药学》[10]为基准进行规范。如“卜子”规范为“莱菔子”;“归身”“当归尾”规范为“当归”等。纳入验案中的经典名方,如“桂枝汤”“白虎汤”以“十三五”规划教材《方剂学》[11]进行规范。纳入验案中临床表现,以“十三五”规划教材《中医诊断学》[12]为基础进行规范。

1.5 统计学方法

统计相关病案的用药频率及主要临床表现出现频率,并统计药物的四气五味及归经的使用情况。应用SPSS Modeler 18.0 对使用频次前30 位的中药进行聚类分析,应用SPSS Statistics 22.0 进行关联分析。

2 结果

经检索,共查询到医案389 例,根据纳入与排除标准,入医案268 例。

2.1 药物频次及频率统计

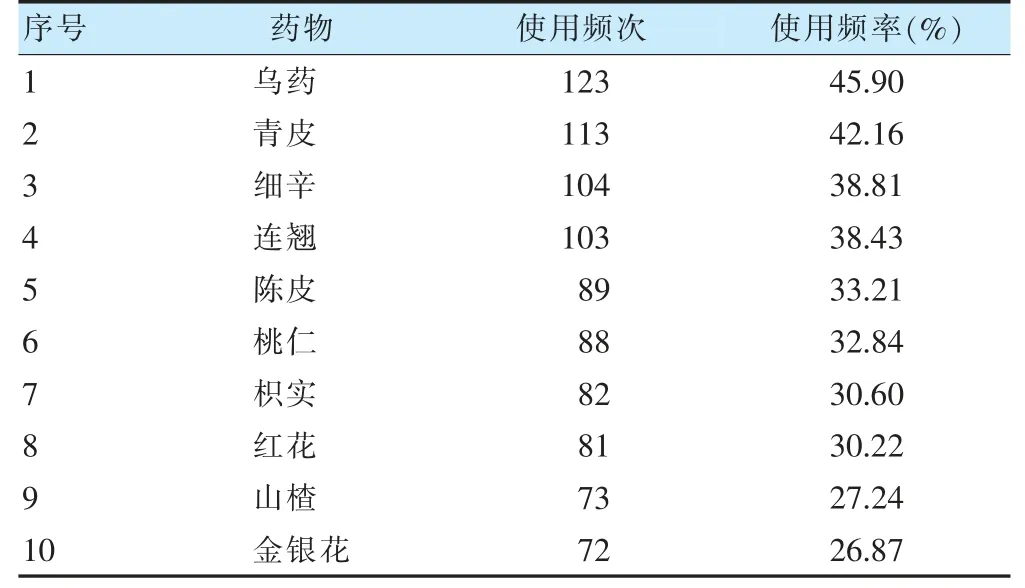

纳入的医案共涉及药物250 味,药物的总使用频次3403 次。高频药物(使用频次前10 位)有乌药、青皮、细辛等。见表1。

表1 药物频次及频率统计(使用频次前10 位)

2.2 性味及归经统计

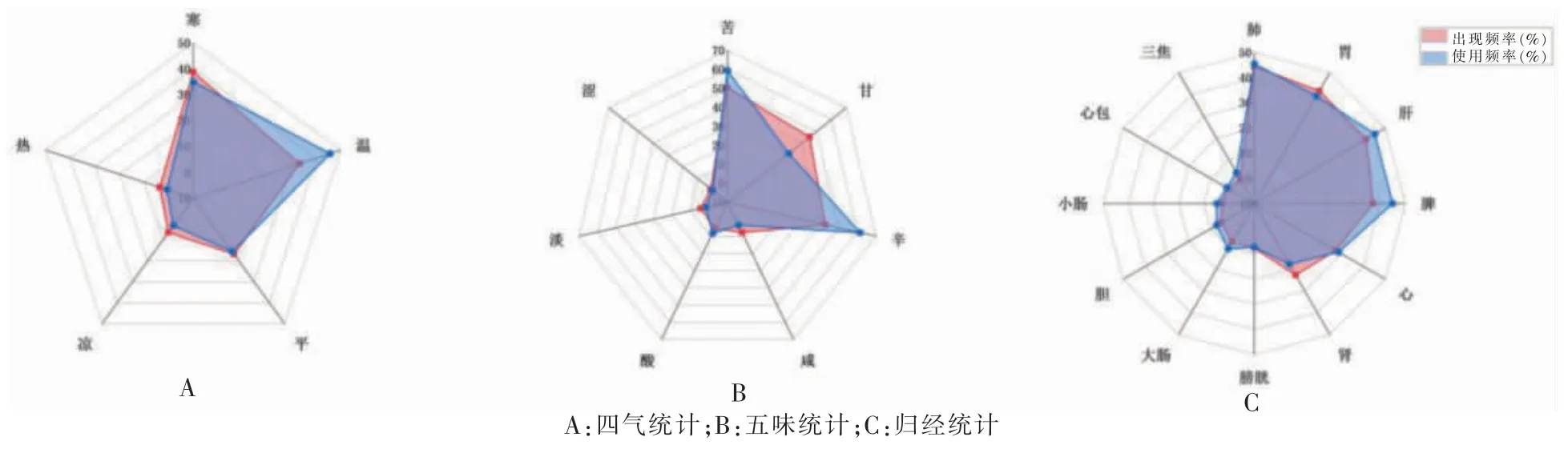

250 味药物的四气、五味及归经的频次统计示,在四气方面,寒性药物的出现频率最高为38.80%,而温性药物的使用频率最高为45.61%;在五味方面,苦、甘、辛味的药物的出现频率均>40%,而苦、辛味药物的使用频率均>55%;在归经方面,归肺、胃、肝药物的出现频率最高为45.49%,归肝、肺、脾经的药物使用频率最高,均>40%。见图1。

图1 药物性味及归经频率雷达分布图

2.3 症状频次及频率统计

出现频次较高的症状有发热、腹痛、神昏等。见表2。

表2 症状频次及频率统计

2.4 聚类分析

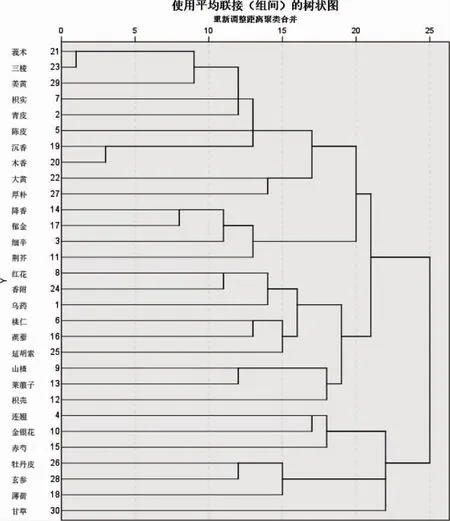

对高频药物(使用频次前30 位的药物)进行聚类分析,图2 为高频药物聚类分析谱系图。根据组间距离及药物功效将药物分为6 组,C1:莪术、三棱、青皮、枳实、姜黄、陈皮、沉香、木香、大黄、厚朴;C2:降香、郁金、细辛、荆芥;C3:红花、香附、桃仁、蒺藜、延胡索、乌药;C4:山楂、莱菔子、枳壳;C5:连翘、赤芍、金银花;C6:牡丹皮、玄参、薄荷。

图2 高频药物聚类图

2.5 关联规则分析

进行关联分析,设置最小置信度为90%[13],最大前项数为1,所得结果以置信度为标准进行排列;对药物与症状进行二阶关联分析,设置最小置信度为55%,前项数为2。关联性较高的药物组合详见表3~4。

表3 高频药物的关联分析

表4 高频药物的二阶关联分析

3 讨论

3.1 痧疫凶险,变幻百出

清代“痧”是指一种因感受六淫之邪气或疫病之秽浊出现的以痧筋、痧疹或痧斑为特征性体征的强传染性疾病[14],其具有“凶暴非常、变幻百出”的特点。根据症状统计,常见症状包括如高热神昏、腹胀腹痛、咳喘乏力等,以发热的出现频率最高为40.67%。从症药关联分析可以看出,只有发热与腹痛者两种症状的二项关联分析置信度>55%。与发热关联性较高的药物组合为桃仁配乌药等,与腹痛关联性较高的药物组合为木香配三棱,以辛温行气为主。痧疫为湿热疫的一种,其病机在于邪毒入里,阻滞气机,中焦阻滞故腹痛腹胀,久郁化热,故发热神昏[15]。由于痧邪阻滞气机且易与体内的食积、痰火、气血相合的特点,故其涉及病位广泛,具有“变幻百出”的临床特点。

3.2 行滞消瘀,透痧达表

痧疫按痧筋之隐现,可分为痧邪入于气分、阻于气分、入于血分、结于血分4 个阶段。通过聚类分析得出六组药物,分别主治痧疫的不同阶段。

痧邪入于气分,痧筋多“乍隐乍现”。吴又可曾提出“邪由口鼻而入”[16],痧气作为疫疠毒邪的一种,其犯人体也由口鼻而入,故治疗多重视肺脏,即“盖恶毒之气,由窍而入,故用之,以治痧胀亦由窍而泄”。C2组为痧气初入常用散痧透表的主要配伍。在《痧胀玉衡·卷下·药性便览》中记载细辛“散痧之要药也”,善透窍、破血;荆芥同样可以透肌解表,散痧毒而助细辛发表。痧症忌发表太过,以降香、郁金辟秽散瘀化滞,降气而防升散太过。

痧气阻于气分,痧筋多“微现者”。在此阶段“其毒之阻于肠胃”,治疗当通腑逐瘀。C3 组以乌药为主药,乌药“善行周身之气,凡痧气阻滞者,得此无处不到”,而且也是使用率最高的药物,为治痧之要药;蒺藜、延胡索消癥化积,《本草经解要》[17]中记载蒺藜“温能行,苦能泄也”是治疗积聚的要药,《玉楸药解》[18]记载延胡索“化块消癥,专行滞血”;红花、香附、桃仁行气活血,以消瘀血。中焦阻滞,脾胃转运之机失常,多生食积故常应用C4 组山楂、莱菔子消食除胀,佐以枳壳“破痧气、驱毒瓦斯、除胀气、下食气”,速消食积,开瘀化气。

痧气入血,痧筋现于体表,多以刮痧放血之法逐邪外出,但痧气若与食积、痰火、瘀血等病理产物结于血分,则痧筋伏而不现,此为“痧胀之极,已难于刮放矣”。吴又可言“凡疫邪留于气分,解以战汗;留于血分,解以发斑”。故常以活血化瘀之法治疗,以达到解瘀阻、透痧气的效果。C1 组以莪术与三棱为主,破血逐瘀,同时此二者可主“食积心疼,痧毒阻滞痞闷者”,佐以枳实等速破气滞;姜黄、大黄等消痰下气而破恶血,以破痰消积,助痧气外透,逐邪外出。

痧气伤人以瘀滞为主,而“痞坚之处,必有伏阳”,在病邪伤人的任何阶段都应注意清热毒,护阴血。C5组主气血痰食瘀阻而血毒生热者,连翘“消痧毒,解诸经火邪,清热而不滞,治痧之要药也”,金银花不仅有清热解毒的功效,更可“活血,解痧毒”;赤芍清热凉血,散瘀止痛。C6 组以牡丹皮、玄参为主体,滋阴清热,佐以薄荷辛凉透发,透热转气为治疗痧症阴伤、虚热内生的主要药物组合。可以看出无论痧症在何种阶段,或兼夹何种病理产物,组方选药均都不离“治痧先治气”的原则,以行气为主,兼以消食、涤痰、化瘀、清热。

3.3 辛苦开郁,冷服清热

郭志邃曾言“痧者,天地间之厉气也。入于气分,则毒中于气而作肿作胀”“胀者,气之闭也。气为毒壅,故作肿作胀,所以治痧,先当治气”[3]。本研究结果显示,苦、辛类药物使用频率最高,可见治疗痧症应宣开郁阻,辛开苦降。

辛开苦降法对脾胃功能有较好的调节作用,现代研究主要针对其对消化系统疾病的研究[19],如消化性溃疡、胃食管反流病、糖尿病胃轻瘫等,较少对其在传染性疾病方面进行研究。此法由温病学家叶天士首先明确提出[20],其后更是作为治疗湿热性疾病的代表治疗方法被温病学家广泛应用。如吴瑭在《温病条辨》中指出:“非苦无能胜湿,非辛无能通利邪气。”[21];王孟英在《温热经纬》中指出:“舌苔厚而有根,浊邪瘀结,须重用辛开苦降。”[22]有学者对疫情防控期间相关病例进行分析[23],其中辛味与苦味药物使用频次极高。可见辛开苦降法在对急性传染病的治疗研究上具有巨大的潜在价值。为达到通行气血、解瘀阻而透痧邪的目的,清代医家常以温性药物为主,本研究结果也显示,其使用频率高达45.61%,使用频率远高于排名第二的寒性药。因寒多凝滞,为痧中所忌用,故在寒凉用药使用时,医家常配合大量温热药物去性取用,且重视药物的炮制,以去其性,如用黄连、黄芩“须酒炒或姜汁制”;论竹沥则“性寒,忌用。用须姜汁,方走经络”。

痧疫作为中医疫病史上重要的一部分,其学术价值逐渐被重视起来[24]。但是由于清代的时代局限性且痧症临床症状的多变,记录零散杂乱,研究难度较大[25]。本研究通过对清代古籍进行研究,以验案效案为研究对象,保证了案例的有效性,望可为中医药防疫提供新的诊疗思路。