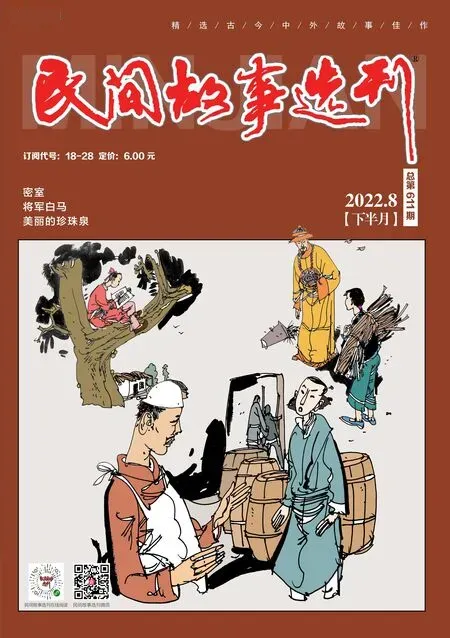

进 城

◇文/ 张海洋 图/段明

十二岁时,我已经是个初中生了,却最远只到过镇上,还没有进过一次城。

那年暑假,进上一次城的想法,好像挣脱缰绳的野马,再也束缚不住。

那天,家在城里的姑姑带着表弟来家里做客。吃过午饭,姑姑对娘说:“军子放暑假了,到我家里住两天,跟他表弟好好玩玩。”

娘瞥一眼眼巴巴的我,立刻回绝了:“这孩子太淘气,到哪儿都惹祸,等再大些懂事儿了再去住。”我知道娘的想法,是想让我在家放羊,然后再给上地里干活儿的他们做个饭。

姑姑和表弟还在盛情邀请,可娘不为所动,推着自行车把他们送出了家门。

娘真自私,为了这个,让我唾手可得的进城机会白白失去了。我恨恨地出了门,坐在路边的玉米地里,望着姑姑载着表弟越走越远,眼泪不争气地掉了下来。

晚上,我没有吃饭,不顾暑热早早躺在了床上。娘知道我在怄气,没有理睬我,自顾自地忙着家务。不让我进城,我偏要去,自己一个人就去不了城里了,我挺着肚子给自己鼓劲。去外村看电影,哪次不是我跑得最快,进一趟城自然也不在话下。

第二天一早,天蒙蒙亮,一个穿着蓝色旧背心的少年开始第一次进城之旅。

我只知道方向——向东,沿着省道向东走就可以了,有什么难的呢?县城那么大,只要一直走总能看到的。我信心十足。

玉米在平展展的田地里郁郁葱葱,青翠的好像刚刷的绿漆。黑黝黝的木电线杆一个接一个,均匀地撒在地里,和柏油路形成平行线。这一定是从城里扯过来的电话线,跟着它也能找到县城。

为了对抗无聊,我把两根电线杆之间的距离称为一格,然后边走边数格,一格、两格、三格……一百格、一百零一格……过了一百格以后,我的腿就像灌了铅似的,越来越沉。头上的太阳变成了火球,把我刚出皮肤的汗液立刻变成了气体,留下一片白色的印痕。

我舔着干涩的嘴唇,四处搜寻着可能有水的地方,可是这一段路前不着村后不着店,哪里有水呢?大太阳底下,连路上的行人都很稀少。

口渴让我的决心有了一丝动摇,甚至想如果现在回去还来得及,家里方桌上的凉白开饮上一阵一定很清爽。可是,开弓没有回头箭,这样回去让伙伴们嘲笑不说,还免不了爹娘的一顿责骂。

正当我踌躇不定的时候,一条大河忽地横亘在面前,我紧跑几步来到大桥上,兴奋地望着宽阔的水面,绿油油的,好像一大块浮动的绿地毯。有水了,我小心地来到桥下,扒开苇草找到一个下脚的地方,却发现浅水边布满了绿藻、蝌蚪和不知名的红色虫子在里面蠕动。我吧嗒吧嗒嘴,只得作罢,喝坏肚子别说进城了,回家也没戏了。

打起精神,继续前进,一路上我捡到螺丝钉、螺丝帽若干,一分的硬币若干,后来在草丛里竟捡到一个完好无损的啤酒瓶,可以卖到三毛钱,如果前面有个废品收购站的话。卖了钱,如果再有个茶摊,应该可以买上一杯茶喝,或者前面直接有个茶摊也行,和摆摊的大爷商量一下,他心好也许可以用啤酒瓶换上一杯凉茶喝。

炎热和口渴,让我几乎神志不清了。我无力地停在路边的一棵杨树下,一屁股坐在了地上。我茫然地望着马路,不知道进城和回家分别在哪个方向。

“突突突……”忽然,一辆拖拉机拉着车斗停在我的面前。

“这不是军子吗?怎么跑这里来了?”是村里跑运输的志刚叔,他伸手把虚弱不堪的我抱到车斗上。

“突突突……”拖拉机奔跑起来,我坐在高高的车斗上,望见不远处有高大的楼房隐约可见,然后逐渐消失在天空的空白之中。

爹娘找我都找疯了,志刚叔把我从车上“卸”下来时,他们似乎更急闹了,不是志刚叔拉着,一阵巴掌雨是免不了的。

这孩子拎着个酒瓶子,浑身脏兮兮的,我好奇是哪个流浪的小孩呢,你不怕黑窑厂把你拐走啊!志刚叔吓唬我似的开着玩笑……

长大后,我不但进了城,还走进了许多的大城市,但这次狼狈的进城经历,却成了我人生的起点。