基于校内外双协同的高职院校“双创”教育体系构建研究

赵静

(浙江经贸职业技术学院,浙江杭州 310018)

高职院校基于经济社会发展对技术技能人才的新需求,纵深推进“双创”教育,成为拓展高职院校毕业生就业渠道宽度、就业质量深度的有效措施。高职院校在开展“双创”教育方面具有独特优势,充分发挥这些优势是高职院校发展的内在追求(王洪才,2018)[1]。“产教融合,工学结合”是当前高职院校主流人才培养方式,深化产教融合,增强企业育人主体作用,是高职院校高水平发展的必然趋势(吴加权,2021)[2]。在产教融合推进过程中,如何通过不断深化“双创”教育改革来提升高职学生创新创业能力,成为亟待完成的课题。

1 产教融合背景下高职院校“双创”教育现状及存在的问题

近年来,高职院校在产教融合背景下,深化校企合作,通过创新创业大赛、创业实操模拟、创业孵化基地等不断开发教育要素,逐步实现从培养学生创新思维习惯到创业价值取向以及创造技术技能的不断进阶与升级,使学生创新创业能力得到了很大的提升,增强了高职学生的核心竞争力(刘颖沙,2022)[3]。然而,随着创新创业教育向纵深发展,社会对学生创新创业能力的要求不断提高,高职院校一些深层次的“双创”教育问题逐渐显现出来,主要体现在以下几个方面。

1.1 课程体系设置还需完善

在部分高职院校的创新创业教育工作中,还存在缺乏正确观念意识、缺乏完善的课程体系等问题,不能确保教育工作的效果和稳定性(廖永坚,2020)[4]。例如,部分院校在课程设置中对“双创”核心基础课不够重视,学生基础理论不够扎实,不利于学生的长远发展。高职院校“双创”课程体系与社会需求的对接还需要更加紧密。目前,市场上人才竞争日趋精准化,各行各业对人才的要求更高。行业信息千变万化,社会对人才“双创”能力的要求也不断变化,有的高校对当前行业需求变化信息不够敏锐,不能及时对课程内容和体系进行更新,使得学生能力与社会需求不匹配。

1.2 校企产教融合型师资力量还需继续提升

高职院校开展创新创业教育的时间普遍不长,高职院校中担任创新创业课程的教师配置仍需改善,师资队伍素质有待进一步提升(牛彦飞,2020)[5]。一类是兼任教师负责课程教学,部分教师缺乏创新创业精神和创业经验;部分院校则是聘请校外企业行业导师展开教学,但是此类教学人员往往不够固定,流动性高,教学稳定性较难保证。

2 校内校外双协同“双创”教育模式构建途径

高职学生“双创”能力培养离不开优秀的教学队伍和教学体系。如何利用现有的校内外教学资源,制定科学合理的教学培养模式,是教学管理人员始终关注的焦点。本文在笔者长期教学实践的基础上提出了校内校外双协同的“双创”教育模式,为高职院校教学管理人员提供参考。

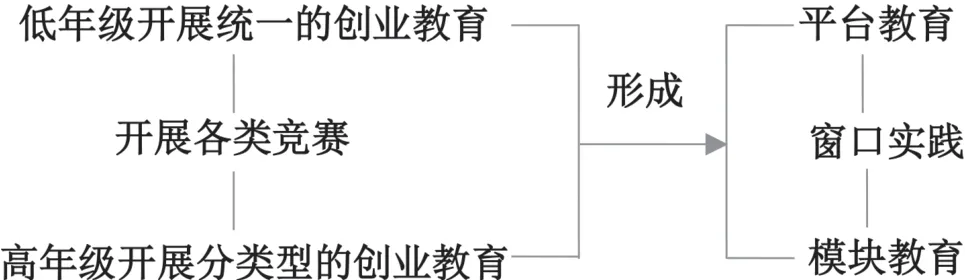

2.1 构建基于校内跨专业协同的“双创”教育体系

由于高职院校在进行人才培养时将专业归属于某个学科,师资相对固定。而“双创”人才培养的知识结构跨度大,需要多专业师资的协调。创业与普通的就业不同,往往会面对第一、第二、第三产业的融合,因而需要协调多方面的师资、课程和实践体系。本文主要构建三位一体的校内跨专业协同“双创”教育体系,如图1所示。

图1 三位一体的校内协同“双创”教育模式

2.1.1 打造通识“双创”课程平台

通识“双创”课程平台是不同专业所需要的公共平台,是“双创”人才培养的核心部分,因而需要跨专业调研与整合,精心打造通识“双创”课程平台[6]。课程平台主要培育学生的创业精神,以学业推进创业,以创业夯实学业,包括创新创业精神宣传、“双创”知识教育、创业信息咨询、创业社团工作、创业计划交流。通过高职院校与行业企业共同搭建平台来实现。“双创”课程平台能够实现教师的进一步分类,使部分教师能够更加专注于“双创”通识知识的教育,提升教学质量。

2.1.2 构建课外“双创”实践窗口

对于“双创”教育来讲,需要提高学生的实践能力。笔者认为除课堂教学以外,还应利用学生课余时间,以各类创新创业竞赛为载体,以赛促创,打造“双创”课外实践窗口。目前,高职院校的学生竞赛包括各类学科竞赛、挑战杯竞赛、专业(技能)竞赛、职业技能比赛、商场模拟实验、创业计划大赛、金点子大赛等。院校应主动搭建创业园、科创中心等具体的实操平台或基地,引导社会力量和科研资本加入大学生创新创业中,再通过学生竞赛培训和学分奖励,教师竞赛指导能力评价与奖励,竞赛指导教学体系构建等途径增加教师和学生的积极性,打造“双创”课外实践窗口。通过课外实践,增强大学生的创业能力,提升学生的“双创”水平。

2.1.3 打造“专创融合”课程模块

整合“专创融合”课程模块,增强大学生的创业素养,以职业影响创业,以创业规划职业。对于选择科技创业型、服务型等创业类型的学生,提供相关实践教育、经费支持、导师指导等教育模块。通过整合多元化资源,针对不同专业开设各类实训实验室,使学生通过这些专业化平台进行学习实践。“专创融合”课程模块与企业的结合程度更高,因而需要加大教师外出调研的力度,及时掌握市场变化信息,提高“专创融合”课程模块的教师企业挂职锻炼参与度。

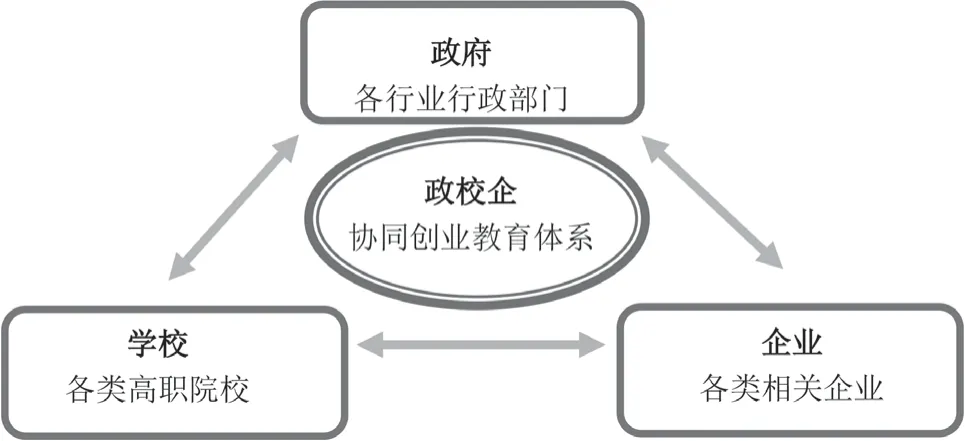

2.2 构建“政校企”校外协同创新创业教育体系

“双创”教育的出发点之一是提高人才与市场的契合度,因而必须进行产教融合的协同教育。高职院校应与政府、相关企业协同构建创新创业教育体系,整合三方在政策、资源、资金及技术等方面的优势,通过政府引导、企业参与、学校推动,整合搭建集教育、培训、实践的共享型协同育人教育平台,构建以培养学生创业能力与创业意识为目的的人才培养体系(见图2)。学校依据政府、产业提供的人才需求导向开展创新创业教育,大幅度提高学生创新创业学习的有效性,营造良好创新创业学习氛围,提供针对性创新创业学习支持。同时有效提升学生对机会识别的能力,进而提高学生做出创业决策的概率。

图2 “政校企”协同创业教育体系

作为高校,提升服务企业的能力主要在于两点:一是人才供给,为企业提供匹配的高质量人才;二是增加高职院校的技术创新能力,为企业提供技术供给。而实现上述两点需要加大院校与企业的互通与合作。高职院校要积极走出去,在企业人力资源部门的支持下,不断修订人才培养模式,采用订单式人才培养,提高高职院校人才培养的精准性,实现院校与企业的协同育人。另外,院校教师要去企业挂职锻炼,通过共同技术研发,实现技术协同育人。政府通过院校科研项目引导,企业税收政策引导等途径,促进院校和企业的协同育人。为了抢占人才高地,企业或行业协会等组织应积极参与院校的育人环节,就人才技能要求、需求人数等主动与院校签订人才需求协议,实现校企协同培养。

3 双协同机制在“双创”教育中应用成效

通过双协同机制的应用,在高职院校的创新创业教育体系中还可以形成校内理论与实践的双向反馈、校外人才输出与需求输入的双向反馈,两个反馈体系可以进一步提高创新创业教育的质量,促进高职院校人才培养目标同地方需求的深度融合,加速高职院校产学研的发展。通过构建创新创业教育协同机制加强创新创业教育的效果,可以有效提高学生的观察、思考能力,增加学生的创新创业知识、经验等,为他们未来创新创业发展打下坚实的基础。具体成效如下:

3.1 提高学生创新创业水平

开展创新创业教育校内外协同机制理论研究与实践,可以促使学校依据政府、产业的人才需求开展创新创业教育,大幅度提高学生创新创业知识学习的有效性,营造良好的学习氛围,提供针对创新创业知识学习的支持。同时有效提升学生对机会识别的能力,进而提高学生做出创新创业决策的概率。高职院校通过校内协同的创新创业教育模式可提升学生的创新创业知识,通过校外协同的创新创业教育可以增加学生创业和就业的机会,在双协同机制支撑的创新创业教育实践下,可以指导学生认清自我,促进学生自谋职业和自主创业。

3.2 提高毕业生就业率

在创新创业教育中实施双协同运行机制,激励和组织学生的学习和实践活动,全面提升创新创业教育的质量,让学生在毕业后能够自谋职业,使高职院校学生具备创新创业所必须具备的心理素质和应该拥有的知识和能力,提高毕业生就业率。

3.3 提高“双创”师资队伍的专业性

在创新创业教育中实施双协同运行机制,使得教师通过校内协同机制,参与通识“双创”课程平台、课外“双创”实践窗口和“专创融合”课程模块教学,教师分工更加精细,任课教师可以在某个教学方向深耕钻研,提升了教师的专业能力。另外,通过校外协同机制,增加了教师与企业结合的紧密性,提升了教学内容与社会需求的匹配度,师资队伍“双创”教育实践水平得到提升。

4 结语

由于校内外双协同“双创”教育模式运行的时间还比较短,虽然取得了一些成效,但还没有建立科学合理的评价机制,未构成高校“双创”教育闭环运行体系。另外,由于不同高职院校师资力量和学生需求不尽相同,在实际运行中还要按照自身特点制定更加详细合理的校内外双协同“双创”教育体系。