中国退耕还林工程固碳现状及固碳潜力估算

吴普侠, 汪晓珍, 吴建召, 张晓梅, 蔺雨阳, 王凯博

(1.陕西省林业科学院黄土高原水土保持与生态修复国家林草局重点实验室,西安 710082;2.西北农林科技大学黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西 杨凌 712100;3.陕西省林木种苗与退耕还林工程管理中心,西安 710082;4.攀枝花市农林科学研究院,四川 攀枝花 617061;5.中国科学院地球环境研究所,西安 710061)

根据IPCC预测,到2050年,大气CO浓度将比100年前增加近1倍,使全球气温升高3~4 ℃,导致极地冻冰层融化,海平面上升,造成沿海陆地淹没等灾难性后果。植树造林被认为是增加陆地生态系统碳汇、减缓全球温室气体效应的重要手段。森林生态系统的碳汇能力评估是近几十年来学界研究的热点领域,关于中国森林生态系统固碳现状与潜力已有不同学者做过估算。但是,已有工作大多把植被和土壤分开,森林作为一个完整的生态系统,植被和土壤关系密切,植被的改变必然引起土壤属性发生相应的改变。所以,对森林生态系统碳汇的研究需要综合考虑植被和土壤两方面的贡献。

为了治理水土流失和改善生态环境,新中国成立以来,各级政府组织开展了不同规模的人工造林活动。尤其是1999年开始实施的退耕还林工程,涉及全国25个省的1 897个县,计划完成退耕地造林1 467万hm,宜林荒山荒地造林1 733万hm,不仅有效控制水土流失,提高我国森林覆盖率,对促进我国陆地生态系统植被和土壤固碳能力的提升也起到积极作用。退耕还林工程是我国目前实施范围最广、造林面积最大的生态建设活动,其碳汇潜力不容忽视。目前关于中国退耕还林工程碳汇功能的研究,多集中在典型区域,仅考虑植被或土壤固碳功能,如Zhang等对中国退耕还林后土壤有机碳的固碳速率进行研究;Chang等对黄土高原实施退耕还林后的土壤有机碳的固碳潜力进行研究。然而,对国家尺度上退耕还林工程固碳潜力的研究还不多,也缺少对我国不同区域退耕还林工程固碳现状、固碳速率等的估算。因此,本研究对中国退耕还林一期(1999—2010年)工程林的植被碳储量和土壤碳储量进行估算,并基于树木生长方程评估该工程到2050年的固碳潜力,为准确评估退耕还林工程碳汇效益提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 中国各地区退耕还林工程的总面积与各树种造林面积的统计

本研究有关1998—2008年中国退耕还林工程(包括京津风沙源退耕还林)的数据采集于《中国林业统计年鉴》(2000—2008),2009—2010年的数据采集于2010—2011年《林业发展公报》,包括退耕地造林面积和荒山造林面积2部分。本研究将我国造林分为东北、华北、华东、中南、西南、西北六大区域,退耕还林工程中各树种造林面积由各地区的退耕还林工程总面积乘以各树种造林面积的比例估算获得。各林分类型造林分配比例的数据采集于各地区有关退耕还林工程的调查报告、政府的林业发展公告以及已发表的相关文献资料等。

1.2 碳储量的计算

本研究将退耕还林工程林碳库分为植被和土壤两部分。考虑到退耕还林工程林生长时间不长,其枯死木和凋落物在植被碳库中占比较小,本文计算植被碳库时忽略了这部分碳储量。此外,由于退耕还林工程实施地多为荒山、坡耕地等土壤、水分相对较差的地方,造林成活率不能达到100%,引入造林成活率修正因子。据国家林业局调查发现,造林成活率只有90.2%,本研究退耕还林工程的有效造林面积为在造林面积的基础上乘以修正因子0.902。

1.2.1 植被碳储量的计算 根据树木生长曲线估算人工林植被碳储量的变化。其中,方程(1)适合于乔木林,方程(2)适合于灌木林。

(1)

(2)

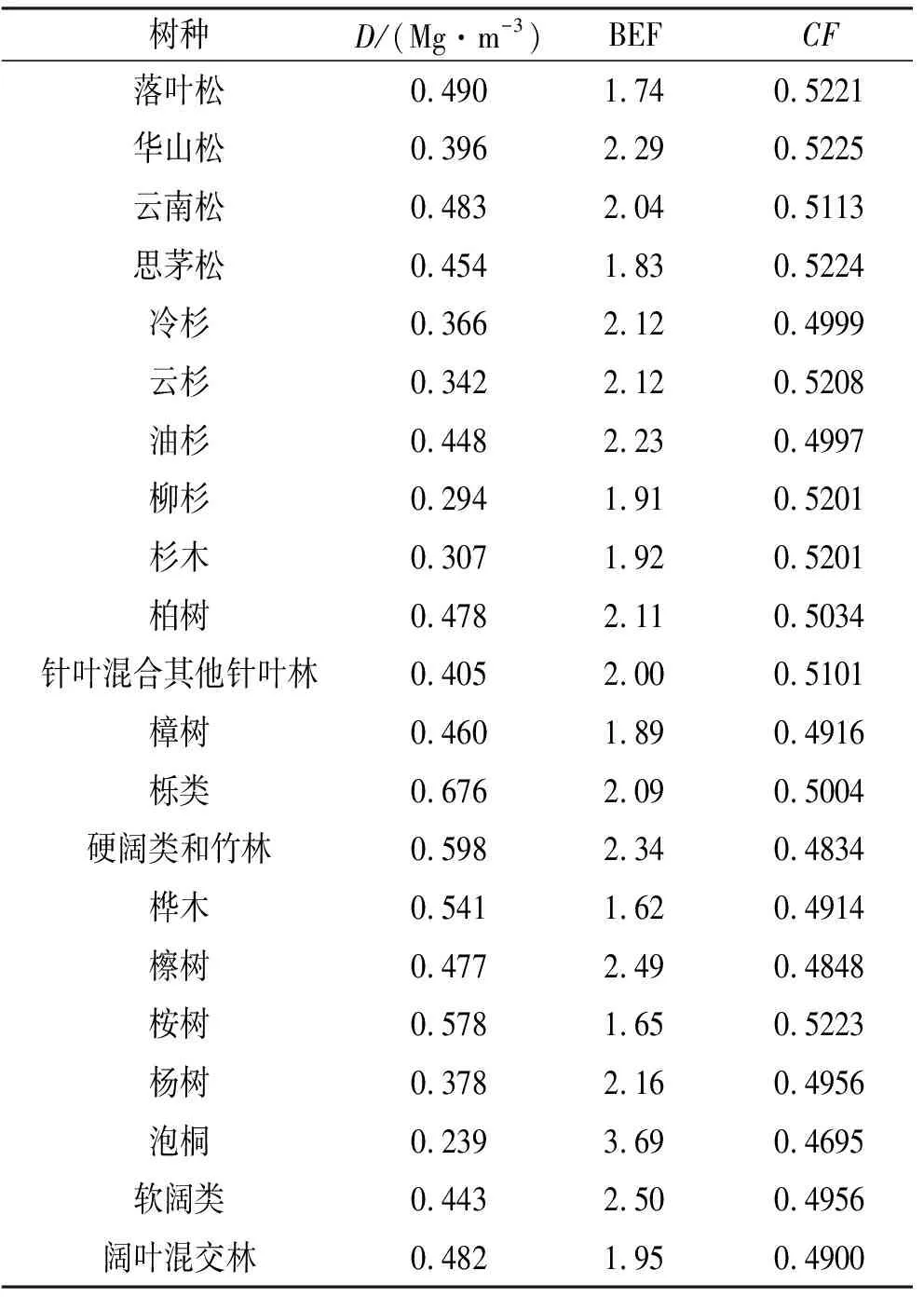

式中:为第目标年植被的碳储量(Mg);为树种在第年的造林面积(hm);为第年造林的树种到第目标年时的林分蓄积量(m/hm);为第年造林的树种到第目标年时的林分生物量(Mg/hm);为树种的木材密度(Mg/m);BEF为树种由林分蓄积生物量换算为全林分生物量的生物量扩展因子;为树种的碳含量。

采用表1中收集整理的林木生物量异速生长方程估计各树种的林分蓄积量(),结合表2中不同树种的木材密度()、生物量扩展因子(BEF)和碳含量()等参数计算林分生物量碳。此外,本研究中灌木林生物量随林龄的变化关系由查阅文献资料获得,共收集到96组灌木生物量与林龄的相对应数据组,建立了生物量与林龄的一元非线性方程(表1)。关于林分蓄积量和生物量碳的详细计算方法见参考文献[18]。

表1 适合中国本土主要树种的生物量异速生长方程

表2 不同树种的木材密度(D)、生物量扩展因子(BEF)和碳含量(CF)

1.2.2 土壤碳储量的计算 本研究中土壤碳储量指土壤中的有机碳储量。退耕还林后土壤有机碳固定主要发生在表土层,因此,采用0—20 cm土层计算土壤的固碳量。在估算退耕还林工程林地土壤有机碳储量变化时参考表3中的研究结果。

退耕还林地土壤碳库的变化计算公式为:

(3)

式中:为第年的土壤碳库变化量(Mg);为树种在第年造林面积(hm);为土壤碳储量变化速率(Mg/(hm·a)),参考表3取值。

表3 不同退耕年限土壤有机碳的变化速率

1.2.3 固碳潜力的计算 退耕还林一期工程截止时间为2010年。本研究假设在2010年以后退耕还林工程造林面积不变,且国家对工程林不进行采伐的前提下对未来的固碳增汇潜力进行估算。以2010年为基准年,预测2020—2050年期间的碳汇增长潜力。

2 结果与分析

2.1 退耕还林工程的固碳现状

2.1.1 林木生物量固碳现状 退耕还林工程一期建设任务完成时(2010年),全国工程林木固碳量为320.29 Tg(表4)。其中,中南地区林木固碳量最大,达到80.26 Tg,占全国林木固碳量的25.06%;华东地区最小,仅积累22.39 Tg,约为全国林木固碳量的7%。各地区林木固碳量在工程实施后期高于前期。

2.1.2 土壤碳库固碳现状 截至2010年,全国退耕还林工程土壤固碳量为35.58 Tg,其中西北地区土壤固碳量最大,达到10.57 Tg,占全国土壤碳储量的29.71%;华东地区最小,仅积累1.74 Tg,约为全国土壤碳储量的5%。土壤固碳量与造林面积成正比,造林面积越多,土壤固碳量越大。全国各地区土壤固碳量也表现为在工程实施后期高于前期(表4)。

2.1.3 工程林的固碳现状 退耕还林工程林总固碳量为355.87 Tg,其中工程后期固碳量约为前期的5倍(表4)。工程完成时,林木固碳量是土壤固碳量的9倍。工程实施前期和后期,林木固碳量均大于土壤固碳量。中南地区总固碳量最大,达到85.16 Tg,占全国总碳储量的23.93%;华东地区最小,仅24.13 Tg,约为全国总碳储量的6.78%。西北地区虽然工程覆盖面积最大,但是固碳量却小于中南和西南地区,主要是由于各地区造林树种生长速率的差异所引起。

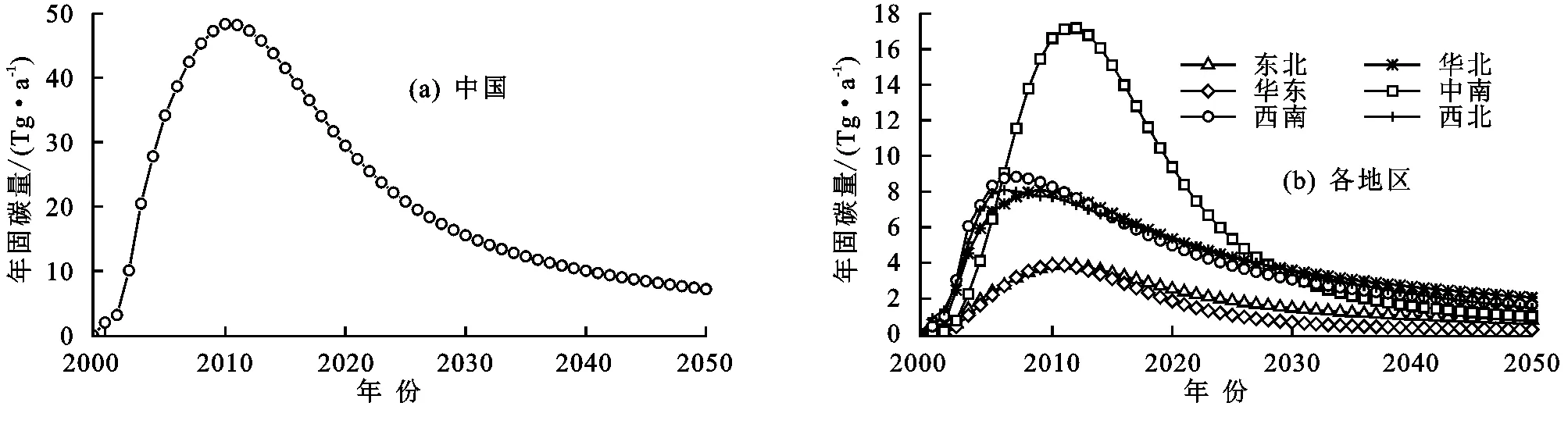

2.2 退耕还林工程的年固碳量

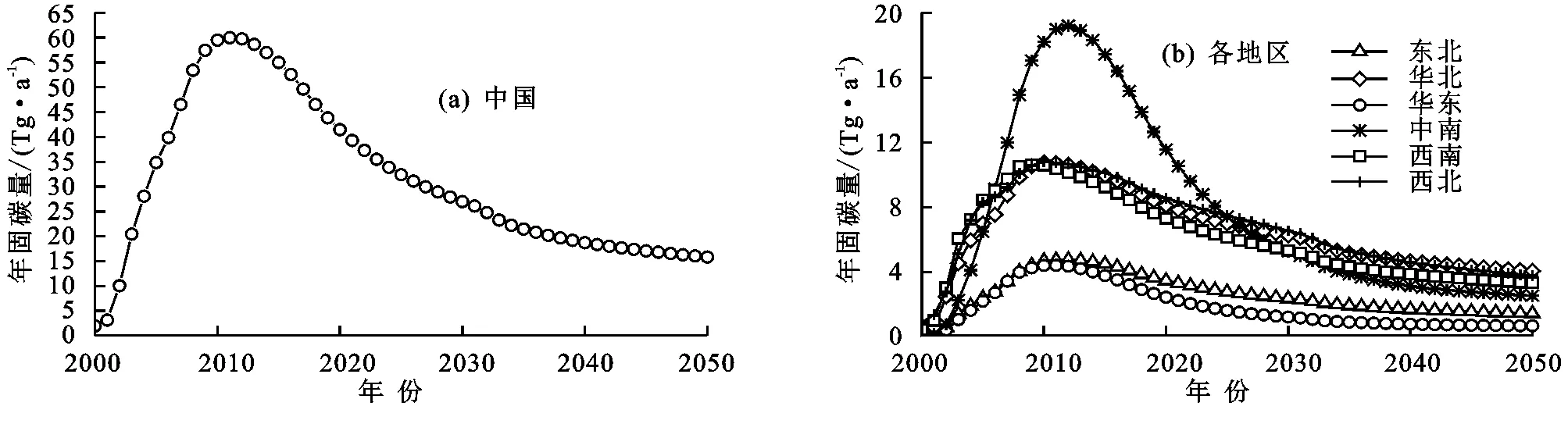

2.2.1 林木年生物固碳量 自1999—2050年,全国及各地区林木年生物固碳量均为抛物线趋势,其峰值出现在2010年左右,但各地区又存在差异(图1)。全国尺度林木年生物固碳量高峰在2010年,固碳量为48.34 Tg。由于退耕还林工程的造林树种以生长快速、寿命较短的杨树、马尾松、杉木等速生树种为主,这些树种的寿命通常在30~50年,其生物量快速生长期一般在树龄为10~15年。因此,根据不同树种生物量异速生长方程计算得到林木年生物固碳量高峰出现在2010年左右。1999—2010年全国工程林生物碳年平均固碳量为26.69 Tg/a,且工程后期高于前期。其中,中南地区林木年平均固碳量最大,为7.30 Tg/a;东北地区最小,年平均固碳量为2.12 Tg/a(表4)。

图1 中国及其各地区退耕还林工程林生物量碳库的年固碳量

表4 退耕还林工程实施不同时期的面积、固碳量和年平均固碳量

2.2.2 土壤碳库的年固碳量 1999—2050年间,全国及各地区退耕还林工程林土壤年固碳量均表现为先增加后降低并稳定的趋势,且在2040年以后趋向平衡。由于土壤新增固碳量主要来源于林木地上和地下凋落物、根系分泌物以及微生物残体等,因此,退耕还林工程土壤年固碳量峰值滞后于林木生物量固碳。土壤年固碳量在2016年达到最高峰(图2),固碳量为13.52 Tg/a。退耕还林工程实施期间,全国工程林土壤年平均固碳量为2.97 Tg/a,且工程后期显著高于前期。西北地区土壤年平均固碳量最大,为0.88 Tg/a;华东地区最小,土壤碳库年平均固碳量仅为0.19 Tg/a。主要是由于退耕还林工程在华东地区开始时间晚,覆盖面积小,使得土壤碳库积累速率较小。

图2 中国及其各地区退耕还林工程土壤碳库的年固碳量

全国各地区土壤年均固碳量变化规律一致,在工程实施后期土壤年平均固碳量均显著高于前期(表4)。

2.2.3 工程林的年固碳量 1999—2050年间,各地区退耕还林工程年固碳量与生物固碳量变化基本一致,表现为抛物线趋势,年固碳量在2011达到最高峰,其工程林的年固碳量最大值为59.97 Tg/a。由于各地区退耕还林工程开始的时间和造林树种不同,使得各地区工程林的年固碳量达到最高峰的时间不一致,但总体介于生物量年固碳和土壤年固碳峰值之间。其中,东北和中南在2012年达到最高峰,华东地区在2011年达到最高峰,华北和西北地区在2010年达到最高峰,西南地区在2009年达到最高峰(图3)。

图3 中国及其各地区退耕还林工程年固碳量

在退耕还林工程实施期间,全国的工程林年平均固碳量为29.66 Tg/a。中南地区工程林的年平均固碳量最大,为7.74 Tg/a,主要是由于该区林木生物质碳库的固碳量较大。东北地区最小,工程林年平均固碳量仅为2.34 Tg/a。与林木和土壤年均固碳量变化规律一致,全国各地区工程林年平均固碳量在工程实施后期均显著高于前期(表4)。

2.3 退耕还林工程的固碳潜力

2.3.1 植被碳库的固碳潜力 自2010—2050年,林木的固碳潜力不断增加(图4)。在2020年、2030年、2040年和2050年,其固碳潜力分别为397.34,604.00,725.53,808.90 Tg,占同期工程林固碳增汇潜力的比例分别为75.79%,71.26%,68.19%和65.55%,表明随着植被的恢复,林木的固碳增汇潜力占生态系统总碳汇的比例不断减小。在6个地区中,林木固碳潜力均不断增加。到2050年,东北、华北、华东、中南、西南和西北地区林木固碳潜力占全国的比例分别为8.92%,20.06%,5.90%,28.18%,18.02%和18.91%,与各地区的退耕还林树种有关。

2.3.2 土壤碳库的固碳潜力 全国在2020年、2030年、2040年、2050年的土壤固碳潜力分别为126.93,243.54,338.48,425.14 Tg,占同期工程林固碳潜力的比例分别为24.21%,28.74%,31.81%和34.45%。随着植被的恢复,土壤的固碳增汇潜力占生态系统总碳汇的比例不断增加。到2050年,东北、华北、华东、中南、西南和西北地区土壤固碳潜力占全国的比例分别为7.76%,23.21%,4.83%,17.76%,19.73%和26.72%,与各地区退耕还林工程的覆盖面积有关。

2.3.3 工程林的固碳潜力 在2020年、2030年、2040年、2050年,中国退耕还林工程的固碳增汇潜力分别为524.28,847.54,1 064.01,1 234.04 Tg。对应年份土壤固碳潜力占植被的比例分别为31.95%,40.32%,46.65%,52.56%,表明土壤的固碳效益越来越明显。在6个地区中,工程林的固碳增汇潜力均不断增加。到2050年,东北、华北、华东、中南、西南和西北地区工程林固碳潜力占全国的比例分别为8.52%,21.15%,5.53%,24.59%,18.61%和21.60%。中南地区虽然造林面积不是最大,但是工程林的固碳潜力最大,这主要与造林树种的选择有关。6个地区退耕还林工程林木的固碳潜力均大于土壤的固碳潜力(图4)。

注:林木对应植被碳库,土壤对应土壤碳库,工程林对应植被和土壤固碳潜力之和。

3 讨 论

3.1 退耕还林工程对中国碳汇的贡献

本研究对中国退耕还林工程固碳量进行了估算,结果表明,退耕还林工程完成时(2010年),该工程的总固碳量为355.87 Tg,平均每年固碳量为29.66 Tg,其总固碳量可抵消同期中国碳总排放量的16.18%。到2050年,退耕还林工程的总固碳量为1 589.91 Tg,其固碳量可抵消同期中国碳总排放量的48.18%~66.25%(按2050年的2 400~3 300 Tg计算)或66.80%(按照Ding等在设定2050年前将大气CO浓度控制在470 mg/L的目标下,估算得出中国在2050年的碳总排放量为2 380 Tg)。表明我国的退耕还林工程具有很大的固碳效益,退耕还林工程对国家碳中和战略实现具有重要贡献。然而,从退耕还林工程年固碳量变化曲线(图3)可以看出,退耕还林固碳能力并不是持续增加的,其固碳高峰通常出现在林木种植10~20年。林木种植20~30年以后,工程林年固碳量在较低水平趋于平稳。因此,从提高退耕还林工程林固碳潜力考虑,建议在人工林生长20~30年后有计划地进行采伐更新,不仅能够提高用材收益,同时也能维持较高的固碳效益。

3.2 植被碳库的估算精度问题

本研究中植被碳库的估算精度主要取决于树木异速生长方程及相关参数取值的准确性。本文收集整理了中国主要人工林树种的蓄积量(生物量)生长方程,分别用于估算对应退耕还林树种的生物量,从而最大化地提高退耕还林植被碳库的计算精度。然而,由于现有人工林树种异速生长方程不能覆盖退耕还林的所有人工林树种,除少数树种外,大部分树种采用同一类型树种多个生长曲线混合替代的办法,如针叶类树种用多个针叶树种混合生长曲线替代,硬阔叶类树种用多种阔叶树种混合生长曲线替代。虽然这种替代会高估一些慢速生长树种的生物量固碳,但也低估一些快速生长树种的生物量碳,二者相互抵消后可在一定程度上降低生物量碳估算的误差。除了树木异速生长方程的准确性以外,对不同树种木材密度、生物量扩展因子和含碳量的取值也会对林木生物量碳的估算精度产生一定影响。总体来看,本研究结果能够较为准确地反映国家尺度上退耕还林工程林的植被固碳能力。然而,由于不同区域造林树种选择的差异,这种估算方法在评估区域和局部尺度林木生长碳汇时可能产生较大的不确定性。因此,为了更加精确评估退耕还林工程林木的固碳效益,未来需要针对不同区域、不同退耕还林树种构建异速生长方程,获取木材密度、生物量扩展因子、含碳量等相关参数值,从而提高模型预测精度,降低植被碳库评估的不确定性。

此外,木质残体(包括死立木、枯倒木、枯落枝)和凋落物层也是森林生态系统碳库的重要组成部分,对森林生态系统碳动态也有较大影响。据估算,我国森林的死亡生物质碳库约为(925±54)Tg,占森林总碳库的4.6%,其中木质残体碳库为(429±30)Tg,凋落物碳库为(496±24)Tg。虽然死亡生物质碳库在森林总碳库的占比较小,但随着退耕还林工程林的成熟、衰老,死亡生物质残体在生态系统碳库的比重也会不断增加。欧美成熟森林的死亡生物质残体碳库可占生态系统总碳库的9.1%~11.8%。由于缺乏足够数量代表性样地的可靠数据,本研究并未将死亡生物质的碳储量纳入退耕还林工程林固碳能力与潜力评估。未来需要加强对我国不同森林类型枯落物层及木质残体碳库的调查研究,有助于进一步提高退耕还林工程植被碳库评估的精度。

3.3 土壤碳库的估算精度问题

本研究中,退耕还林以后土壤有机碳的变化采用Zhang等的基于土地利用变化前有机碳储量、样地年限、年降水量、年均温度等参数来估算的中国退耕还林后土壤有机碳变化速率。然而,由于研究区域、数据来源、土层深度、计算方法等的差异,不同学者对退耕还林后土壤固碳速率的估算结果并不一致,如Deng等基于全国181个退耕还林工程样地的实测数据计算得到退耕还林0~5,6~10,11~30,31~40和>40年间0—20 cm土壤有机碳变化速率分别为-0.93,0.89,1.30,0.05,0.13 Mg/(hm·a),其土壤固碳速率在造林前5年和30年后明显低于Zhang等的研究结果,但在造林6~30年期间高于Zhang等的研究结果。尽管上述研究在土壤固碳速率绝对数值上存在一定差异,但其对造林后土壤有机碳的时间趋势预测基本一致,即退耕还林初期土壤有机碳含量发生下降,随着植被恢复而逐年增加。从整体上看,不论使用Deng等或Zhang等的研究结果,对国家尺度上退耕还林工程土壤碳库估算结果均具有较高的可信度。此外,本研究只考虑土壤表层0—20 cm的有机碳,而下层土壤同样具有很大的碳库储量。退耕还林后0—20 cm土层固碳量约占0—100 cm土壤固碳量的40%。若考虑0—100 cm土层,我国退耕还林工程2010年总固碳量将达到682 Tg,到2050年,退耕还林工程的总固碳量为4 115 Tg。然而,我国区域辽阔,地貌类型多样,不同地区土层厚度差异很大,如我国西北黄土高原地区土层平均厚度约50~100 m,而南方喀斯特地区一些地方土层厚度不到0.5 m。因此,未来在评估不同区域退耕还林工程土壤固碳能力时,需要考虑不同区域土层厚度,从而提高土壤固碳潜力的估算精度。

4 结论与展望

截至2010年,中国退耕还林工程总固碳量为355.87 Tg,其中林木固碳量为320.29 Tg,土壤固碳量为35.58 Tg,工程林年均固碳量为29.66 Tg。预计到2050年,退耕还林工程的固碳潜力为1 234.04 Tg。退耕还林工程后期年均固碳量大于前期年均固碳量,工程林年均固碳量在2011年达到最高峰。由于各地区退耕还林工程开始的时间不同,造林树种不同,使得各地区工程林的年固碳量达到最高峰的时间不一致。造林时优先选择固碳功能较大的树种可以获得较大的固碳效益。随着植被的恢复,土壤的固碳效益越来越明显,其固碳增汇潜力占生态系统总碳汇的比例不断增加,到2050年,中国退耕还林工程土壤的固碳增汇潜力占林木的52.56%。综上,我国的退耕还林工程具有较大的固碳潜力。

尽管本研究在评估全国尺度退耕还林固碳总效益的同时,也对我国东北、华北、华东、中南、西南、西北6个大区进行了不同区域退耕还林工程固碳速率与潜力分析,从而为国家尺度生态建设与碳汇管理提高科学参考。然而,从政府精细化管理层面来看,未来研究仍需要加强对全国各省、市、县域的退耕还林固碳现状、速率与潜力的调查研究,从而为不同省、市、县区域的碳中和管理和植被建设提供科学数据,为政府决策提供科技支撑。另外,从科学研究层面来看,相同生态地理区和生态功能区具有相似的气候、土壤和植被类型,即相似的植被、土壤固碳能力。因此,针对不同生态地理区和生态功能区退耕还林工程固碳速率与碳汇潜力的研究,更有利于理解不同生态区植被和土壤固碳过程、潜力及其驱动机制,从而科学制定和调整区域植被建设方案。