基于雷达参量的湖北地闪预警方法及效果检验*

苟阿宁 吴翠红 袁延得 冷 亮 朱传林 韩芳蓉 吴 涛

1 中国气象局武汉暴雨研究所,武汉 430205 2 武汉中心气象台,武汉 430074 3 青海省气象灾害防御技术中心,西宁 810001 4 湖北省防雷中心,武汉 430074

提 要:利用天气雷达、探空资料,采用成熟的雷暴识别外推技术,比较有、无地闪活动时的概率密度分布和隶属度特征差异,提取雷达参量,采用模糊逻辑原理建立临近1 h地闪预警方法。分析表明,-25~-10℃高度层最大反射率因子(REF)和回波顶高是湖北地闪预警的最佳因子,尤以REF-15℃、REF-20℃和REF-25℃表现最佳,REF-10℃效果次之,垂直积分液态含水量对雷电指示意义较小,根据不同因子贡献不同给与了不等权重分配,并通过雷电样本阈值分布规律,采用动态权重系数进行细化,实现了地闪未来1 h的临近落区预报。利用每6 min滚动预报未来1 h(6 min间隔)的临近预报结果和实况进行1 km网格点对点综合评分,30 min击中率(POD)可达50%以上,临界成功指数(CSI)为30%左右,POD和CSI随预报时效缓慢降低。通过个例预报检验,发现该预报方法在大范围雷暴天气预报评分较高,而局地对流的预报评分偏低。该研究说明基于雷达参量的模糊逻辑地闪预警方法基本合理可靠,可用于湖北雷电短时临近自动预报预警及决策服务。

引 言

雷暴泛指深厚湿对流(deep moisture convection,DMC)(Doswell Ⅲ,2001),可以伴有雷电,也可以没有雷电活动,王秀明等(2014)则认为雷暴伴有测站“闻雷”。雷电放电过程中,呈现出电磁效应、热效应以及机械效应,对于人员生命、建筑物和电器设备有很大的危害性。能否及时在雷电发生之前进行精准预警,提前做好防护,对于防雷减灾工作的开展和确保社会安全生产具有十分重要的意义。雷达能较好地观测云中粒子的一些宏观特征,其时空分辨率高、实时性强,且已有比较成熟的算法和各类产品,可以用来预警雷电。早在20世纪40年代,Workman and Reynolds(1949)、Laksen and Stansbury(1974)、Marshall and Radhakant(1978)、Dye et al(1986;1989)和Goodman et al(1988)发现混合相态粒子与起电有着紧密联系,利用雷达数据推断不同环境高度的等温层可能存在多种混合相态粒子,并通过不同高度的雷达反射率值来预报雷电,这一发现对使用雷达数据进行雷电临近预报起到重要的启示作用。随后,Buechler and Goodman(1990)、Michimoto(1991)、Hondl and Eilts(1994)、Gremillion and Orville(1999)、Vincent et al(2005)、Clements and Orville(2008)尝试使用温度层结高度结合雷达回波强度进行雷电预报研究,并通过效果检验发现,-10℃等温层结合40 dBz是CSI(critical success index)评分较高的关键影响因子。与此同时,Watson et al(1995)使用雷达其他导出参数,如垂直积分液态含水量(vertically integrated liquid,VIL)预报雷电,认为雷电和VIL在1~15 kg·m-2对应较好,但随着VIL值的增加,雷电的发生有了很大的分散性,并总结出VIL不能单独用于预报雷电(Watson et al,1995;MacGorman et al,2007),以上研究成果表明雷达资料对雷电临近预报技术的快速发展起到了很好的促进作用。

国内学者针对不同区域雷暴系统的雷达回波特征进行分析,找出大量的雷电临近预警指标。比如华北地区的闪电多发生在30 dBz强回波高度超过-10℃的时段内(张义军等,1995),飑线系统6 min地闪频数和雷达回波顶高有很好的对应关系等(易笑园等,2009),王飞等(2008)、石玉恒等(2012)利用全闪资料通过大量个例分析得出了北京地区的雷电预警雷达回波特征参量。华中地区,罗树如等(2005)认为江西对流初生发展阶段正地闪多于成熟和消亡阶段,而负地闪集中在成熟阶段;孙凌等(2012)则从地闪频数指数入手,提出了湖南地区地闪活动等级预报诊断指标。华东地区,江苏40 dBz回波高度突破-10℃温度层结高度的时间提前于第一次地闪(钟颖颖等,2012),而山东地闪主要集中发生在6 km高度上雷达回波≥35 dBz的区域(吴学珂等,2013)。以上研究对中国地区的雷电预警特征有了更深入的发现,诸如此类的研究成果为雷达资料应用于雷电临近预报奠定了良好的基础。香港天文台(Li and Lau,2008)使用雷达外推技术,建立了雷电群临近外推预报系统(Short-range Warnings of Intensity Rainstorm in Localized System,SWIRLS)。吕伟涛等(2009)将雷达作为主要工具,研发了重点区域雷电临近预警系统(Lightning Nowcasting and Warning System,CAMS_LNWS)。中央气象台基于闪电资料的雷暴单体识别和追踪等实时监测和外推预报技术,与相关省市等联合开发了灾害性天气短时临近预报业务系统(Severe Weather Alarm and Nowcasting,SWAN)(郑永光等,2010;韩丰和沃伟峰,2018;俞小鼎和郑永光,2020)。武汉中心气象台已利用数值模式预报资料,开发建立了湖北雷电潜势预报系统并投入业务运行,12 h间隔 TS(threat score)检验评分可达70%以上,但临近预报仍依赖于单一的雷达反射率客观外推预报产品,预报效果有待提高。现有研究也表明不同地区受天气气候、地理环境影响,基于雷达参量的雷电预警指标不尽相同,需要明确本地化的特征。如何选择适合武汉及周边地区的雷达特征定量化指标,明确合理的雷电预警方案,还缺乏系统性的研究。

要解决这些问题,开展观测研究,包含大量历史个例的统计分析、算法选取和预警效果检验显得尤为重要。基于以上原因,本文应用新一代多普勒天气雷达和二维地闪观测资料,对湖北中东部2013—2018年90次雷暴个例开展分析研究,其中2013—2015年62次雷暴个例作为分析统计样本,2016—2018年28次个例进行预报效果检验。首先将雷达基数据从极坐标转换为直角坐标数据,进而使用SCIT(storm cell identification and tracking)算法多阈值识别思路(Johnson et al,1998)对有地闪和无地闪活动时的雷达特征量进行提取,主要包含0℃等温层以上最大反射率因子(REF)、回波顶高(ET)和VIL等9组雷达参数,通过分析比较有、无地闪活动时的雷达参量概率密度函数和隶属度特征差异,选取预警因子,采用模糊逻辑原理建立未来1 h地闪预警方法。最后通过点对点评分检验,证明这种预报方法在湖北中东部是切实可行的,可为湖北雷电临近预警方法研究以及防雷减灾提供重要的技术支撑。

1 资 料

文中使用湖北2013—2018年雷电高发季节6—8月的雷暴个例作为研究对象。雷达资料采用武汉新一代多普勒天气雷达CINRAD-SA(图1)的基数据,将极坐标转换成直角坐标,包含反射率因子、径向速度、回波顶高和垂直积分液态含水量等产品,其中反射率因子水平分辨率为0.01°×0.01°,高度垂直分辨率为1 km,时间分辨率为6 min。闪电数据为湖北省ADTD(advanced TOA and direction system)二维地闪定位系统监测数据(图1),采用时差法和定向时差联合法进行闪电定位,共13个探测子站,能探测正、负地闪,包含经纬度、发生时间、强度、陡度等参数,网内定位精度小于500 m,时间精度为0.1 μs,整体探测效率超过80%,剔除了可能由云闪造成的15 kA以下的正地闪及定位误差导致的300 kA以上的大电流异常数据。使用武汉站每日08时和20时(北京时,下同)的探空资料提取不同等温层高度。另外,使用了湖北省民政灾情资料,包含强对流灾害性天气的类型、发生时间、涉及范围、影响程度及价值评估等,进一步对雷暴个例中的强对流类型进行细化。

2 个例选取和方法

2.1 雷暴个例选取

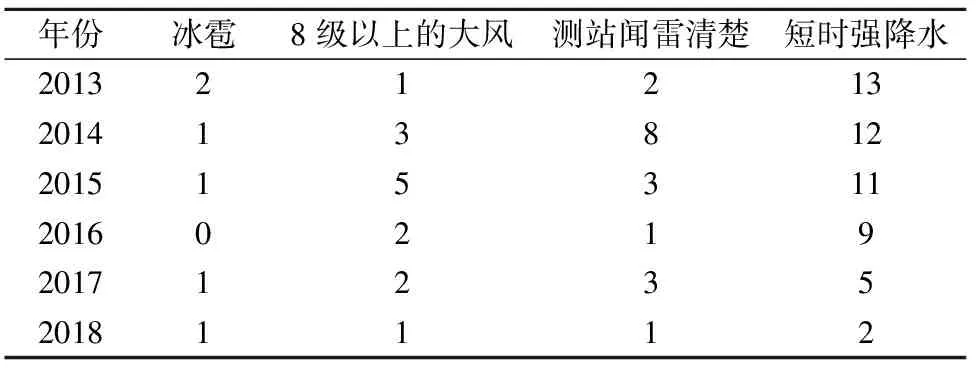

考虑到2013年之后取消雷暴人工观测,为保证样本丰富,综合利用常规气象观测、雷达回波、二维闪电定位观测(本文中的闪电统一指地闪的回击位置及相关属性,下同)和民政灾情等资料进行雷暴个例筛选。雷暴个例选取原则:(1)整个雷暴生命期至少监测到3个及以上地闪发生;(2)雷暴过程伴有任意尺寸冰雹观测记录、自动站8级以上(≥17.2 m·s-1)瞬时大风、测站闻雷清楚(距离测站半径50 km 范围、时间间隔小于1 h,ADTD观测到10次以上的地闪)、≥30 mm·h-1的短时强降水等任意一种以上的强对流天气,满足以上两个条件的雷暴过程定义为一次雷暴个例。对于出现多种强对流现象的个例,按照冰雹、大风、闻雷、短时强降水的等级顺序,判定为一次雷暴个例。为了保证数据的有效性和个例的普适性,研究样本控制在以武汉雷达为中心半径150 km范围内。按照以上选取标准,共选出2013—2018年夏季6—8月90次雷暴个例作为研究对象,详见表1。

表1 2013—2018年90次雷暴个例特征(单位:个)

2.2 雷暴单体识别算法

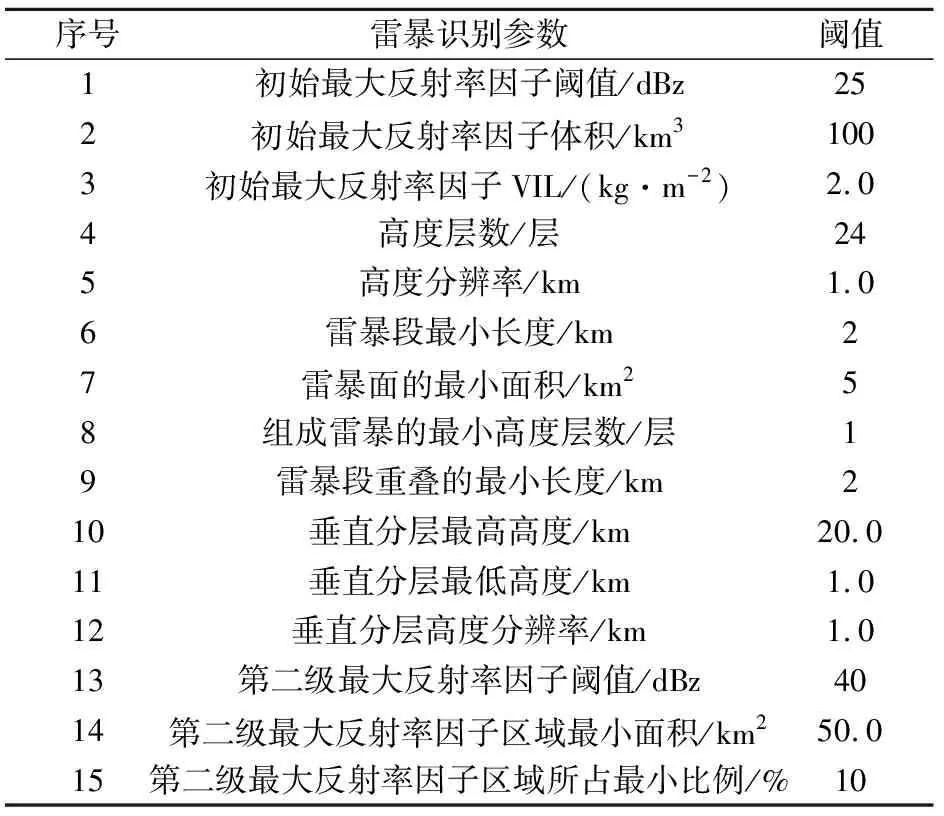

使用反射率因子强度及面积阈值,采用空间连续性原则识别雷暴三维结构,用椭圆拟合雷暴外形并计算特征量。在识别过程中,为分割相互粘连的多个雷暴,本文借鉴WSR-88D系统SCIT算法多阈值法提取雷暴核思路(Johnson et al,1998),使用二级阈值,初始最大反射率因子强度阈值是25 dBz,在此基础上使用第二级最大反射率因子强度阈值(默认为40 dBz)。对所有雷暴体的水平投影面(即组合反射率)进行雷暴面的二次识别,如在某一个雷暴体投影面中识别出多个雷暴中心,且每一个满足一定的面积阈值,则判别该雷暴体为多核雷暴,使用子雷暴投影面对组成整个雷暴体的雷暴段在垂直方向进行分割,由分割后的雷暴段重新构成各子雷暴,具体参数详见表2。

表2 雷暴单体识别方法

2.3 雷暴单体和闪电相关性的判定

针对每个体扫阶段的雷达数据,进行SCIT雷暴单体识别,获得初生到消亡阶段所有单体,并获得所有单体的时间和空间信息。和雷达体扫时间保持一致,将雷达开始体扫时间6 min单体区域内是否有地闪回击监测数据作为地闪实况,对SCIT所有识别出来的单体根据时间和空间信息与相应时段内的地闪数据进行匹配。若地闪回击位置发生在单体中,则认为该单体是有地闪的雷暴单体样本,否则为无地闪的雷暴单体样本,分别统计有地闪单体和无地闪单体对应的雷达各特征参量最大值。当两个或以上的单体存在时,用单体几何中心和地闪的距离来判断,取距离和时间间隔最近的单体作为地闪归属对象。

3 雷达与地闪的相关性研究

3.1 地闪的雷达指示因子

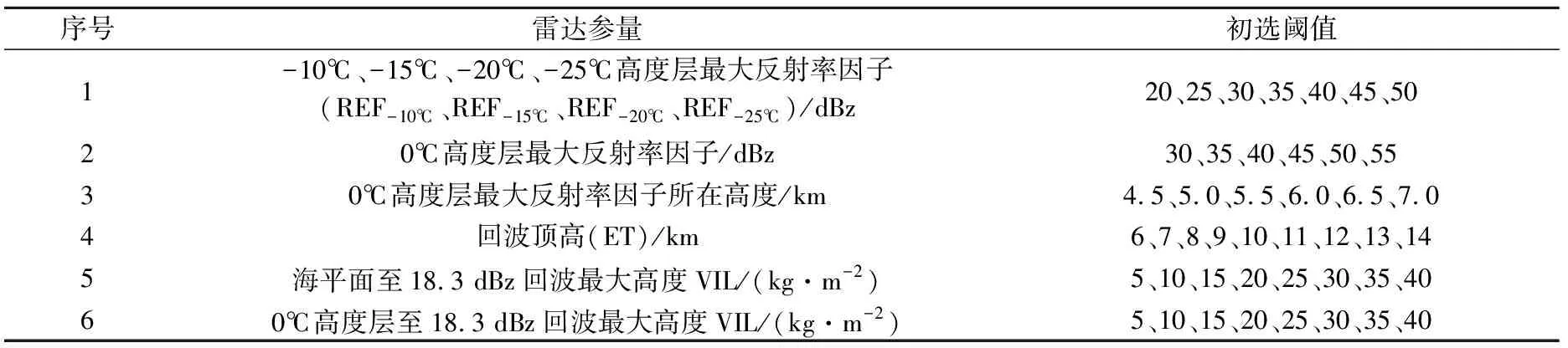

电荷中心的位置与温度垂直分布有关,其主要的负电荷中心位于-25~-5℃混合相态层(Mason,1953;Moore and Vonnegut,1977;Jayaratne,2003),故本文选取的地闪雷达指示因子主要有:0℃高度层以上不同等温层最大反射率因子及0℃高度层以上最强回波所在高度、回波顶高、不同高度垂直积分液态含水量等。经过不同高度、不同强度等级筛选,共9组、65个雷达参数(表3)进行统计分析。统计结果显示,2013—2015年62次雷暴个例共识别出 42 025个单体,将是否发生地闪作为因变量,6 min 为一个时间样本,统计发生有地闪活动的样本为26 122个、无地闪活动的样本为15 903个。

表3 地闪活动时的雷达指示因子

3.2 预警因子提取方法

概率密度函数数学上描述的是一个连续随机变量的输出值,必须有确定的有界区间,对区间积分形成的面积就是事件在这个区间的概率,常以f(x)表示,0≤f(x)≤1。而概率分布函数F(x)则是给出取值小于某个值的概率,dF(x)/dx=f(x)。隶属度采用周康辉等(2017)的方法,通过得到有地闪的概率分布函数FY(x)和无地闪的概率分布函数FN(x),计算隶属度MF(x),即:

(1)

地闪实况作为评判是否发生雷电的标准,有地闪为1,无地闪则为0,统计表3中每一个雷暴单体的雷达参量,计算有、无地闪的概率密度函数,通过比较两者重叠面积的大小选取最佳预报因子和阈值,再利用隶属度,将其转化为无量纲的可能性预报因子场。

3.2.1 不同等温层最大反射率因子(REF)

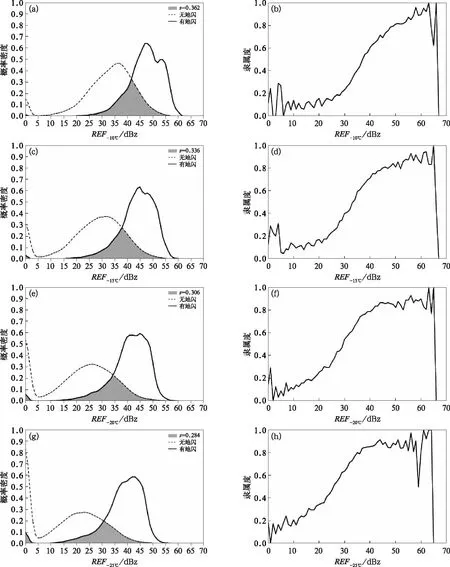

混合相态层中霰粒与冰晶发生碰撞导致正负电荷的产生,同时两者也是正负电荷的载体,是雷暴闪电的基本要素。-25~-5℃等温层是雷暴起电的主要区域,蕴含大量湿软雹及充沛过冷水。从-10、-15、-20和-25℃高度层附近的最大反射率因子REF-10℃、REF-15℃、REF-20℃、REF-25℃的概率密度分布和隶属度特征差异(图2)发现,REF-15℃、REF-20℃和REF-25℃对地闪有很好的区分度,重叠面积分别为0.336、0.306和0.284,有、无地闪活动时的区分度较高。有地闪活动时样本的REF-15℃、REF-20℃、REF-25℃主要分布在概率密度超过38、35和31 dBz,峰值为45、40和38 dBz的区间范围内,隶属度显示此阈值区间出现地闪的概率可达到0.6以上,而无地闪活动时样本的概率密度峰值仅为30、26和22 dBz,可作为地闪预警的重要参量。REF-10℃重叠面积稍大,为0.362,且有、无地闪活动时样本的峰值较为接近,对地闪能否发生的区分度稍差,故选取REF-15℃、REF-20℃和REF-25℃作为临近预警因子。

图2 不同等温层最大反射率因子(a,b)REF-10℃、(c,d)REF-15℃、(e,f)REF-20℃、(g,h)REF-25℃的(a,c,e,g)概率密度和(b,d,f,h)隶属度

3.2.2 雷达回波垂直积分液态含水量(VIL)

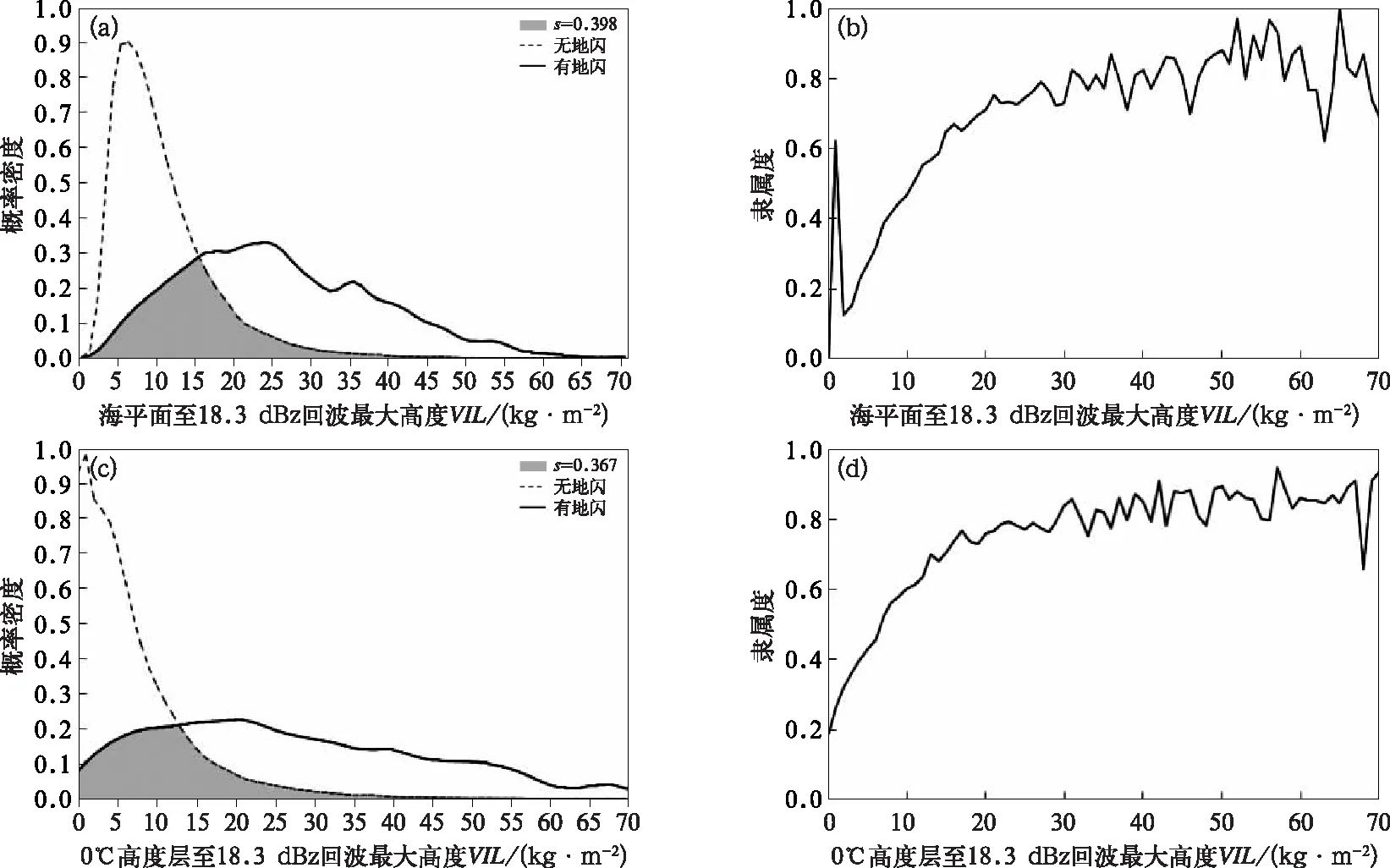

VIL表示积云内有充足的云水,有利于云冰、软雹形成和结凇,从而产生闪电,表现为较强的VIL,该特征量为垂直高度的积分量,可整体反映雷暴内部粒子聚集程度。图3中有地闪活动时样本峰值出现在海平面至18.3 dBz回波最大高度的VIL约为15~20 kg·m-2的附近,隶属度为0.6,无地闪活动时样本则为5 kg·m-2,大部分有地闪活动的样本发生在VIL≈10~30 kg·m-2的峰值区间,重叠面积为0.398(图3a,3b)。0℃等温线至18.3 dBz回波最大高度的VIL(图3c,3d)有、无地闪活动时的峰值都在5 kg·m-2左右,重叠面积为0.367,10 kg·m-2以下的VIL几乎没有任何区分度。两种VIL有、无地闪活动时的重叠面积稍大,峰值较为接近,综合考虑VIL对地闪活动的识别能力稍稍偏弱。由于ADTD资料只能观测地闪的接地位置,而非起电位置,接地位置上空很可能并不是主要的起电区,放电区域上空的VIL与起电区的VIL会存在差异,有可能导致地闪位置上空的VIL与地闪活动相关性偏弱。

图3 雷达回波(a,b)海平面至18.3 dBz回波最大高度VIL和(c,d)0℃高度层至18.3 dBz回波最大高度VIL的(a,c)概率密度和(b,d)隶属度

3.2.3 雷达回波18.3 dBz回波顶高(ET)

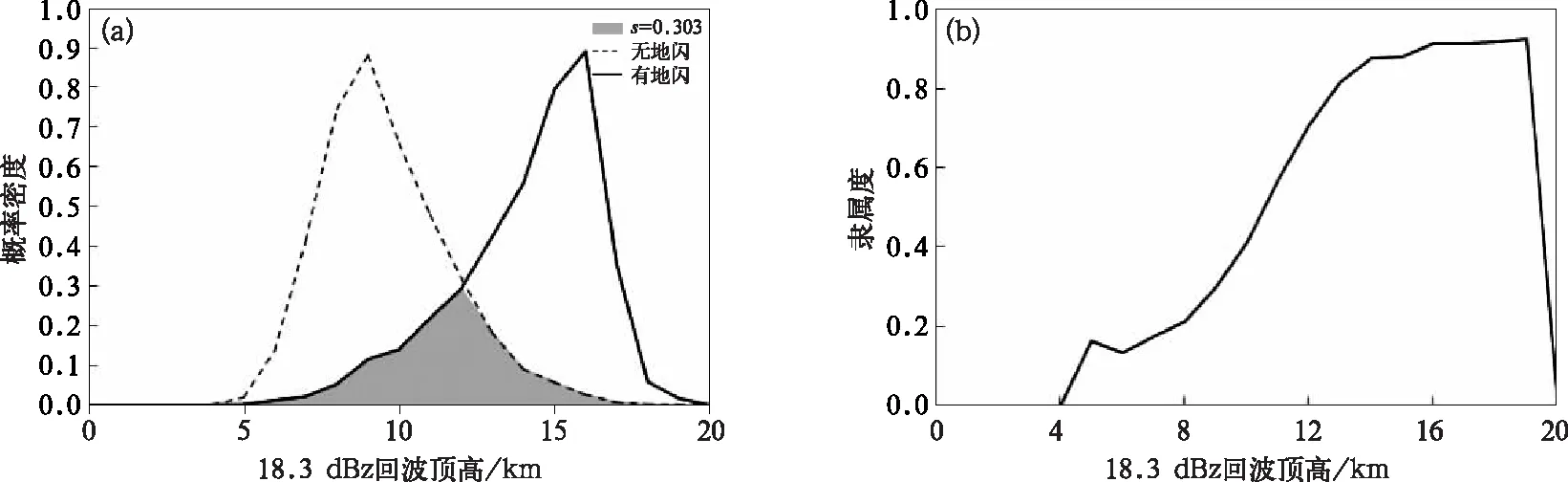

较高的ET暗示有强大的上升气流,上升气流将较轻带电粒子带到高层,导致过冷水区域正负电荷粒子垂直分离,电荷在不同高度聚集而形成不同极性的净电荷层,激发闪电。因此产生闪电时,雷暴内部应具备较强上升运动,在实际雷达观测中反映为较强的回波上升到一定高度之上。从图4a中ET概率密度函数的分布来看,有地闪活动时样本峰值在17 km左右,隶属度(图4b)在0.8以上,无地闪活动时的样本峰值在8 km,之后随着ET增大,无地闪样本数量迅速较少,ET逐渐增大到10 km之后两者的区分性能迅速变好,但8 km高度的隶属度仅0.2,12.5 km迅速接近0.6,两者的重合面积较小,仅为0.303。因此,ET对于有、无地闪活动具有较好的区分性,ET≈12.5 km是预警的另外一个重要雷达参量。

图4 雷达回波18.3 dBz回波顶高的(a)概率密度和(b)隶属度

3.2.4 雷达回波0℃高度层以上最大反射率因子REFmax≥0℃及所在高度

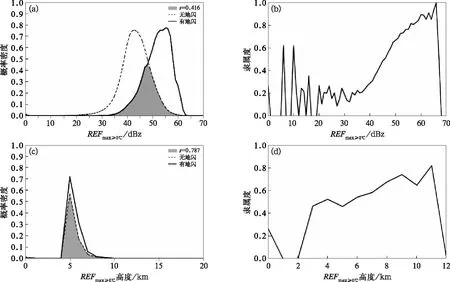

图5a中,有地闪与无地闪活动时的REFmax≥0℃的概率密度峰值较为接近,无地闪活动时的样本峰值为42 dBz,有地闪活动时的样本峰值为53 dBz,隶属度为0.6(图5b),无地闪活动时的样本在REFmax≥0℃超过48 dBz之后数量迅速较少,两者重合面积稍大,为0.416,识别效果相对偏弱。REFmax≥0℃所在高度的概率密度分布显示,两者样本几乎重合,峰值区域5 km,有地闪活动时的样本隶属度为0.5(图5c,5d),这一参量的区分度几乎很小,但可以发现湖北发生地闪的充分条件为,REFmax≥0℃必须达到48 dBz以上且48 dBz以上回波高度必须突破5 km。

图5 雷达回波(a,b)0℃高度层以上最大反射率因子 REFmax≥0℃和(c,d)REFmax≥0℃所在高度的(a,c)概率密度和(b,d)隶属度

综上所述,REF-15℃、REF-20℃、REF-25℃、ET对地闪的区分度较高,识别效果较好,可作为地闪临近预警的主要参量,VIL和REFmax≥0℃效果次之,可作为辅助参量。

4 预警方案的确定

4.1 权重系数

根据有、无地闪活动时的样本统计(图2~图5)对预警指标分别赋予下限和上限两个阈值,动态权重可分三级,当预警指标低于阈值下限时,对应的权重为0,当预警指标高于阈值上限,对应的权重为1;当预警指标介于阈值上、下限之间时,对应的权重按线性插值计算。REF-15℃、REF-20℃、REF-25℃、ET和REFmax≥0℃的地闪样本均呈正态分布,样本随着雷达回波强度增强和回波高度迅速增多,之后出现峰值,到达一定强度阈值、回波高度超过一定高度之后,地闪样本数量反而减少。通过90%地闪样本分布得到6个预警指标对应的模糊逻辑隶属度权重系数,解析如下:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

式中:f为权重系数;a、b分别为阈值下限和上限;x为雷达回波参数阈值。f1~f6分别代表REF-15℃、REF-20℃、REF-25℃、ET、VIL和REFmax≥0℃的动态权重系数。以上雷达特征因子分析和权重系数提供当前雷暴信息,为地闪外推预报提供基础支撑。

4.2 预警方案

模糊逻辑算法广泛用于气象等领域(Cho et al,2006;Gourley et al,2007)。临近预报利用概率密度函数和隶属度特征,经过权重系数将预报因子进行组合,使用TITAN(thunderstorm identification,tracking,analysis and nowcasting)算法(Dixon and Wiener,1993)外推预报的雷达多个参数作为模糊逻辑的输入,将各个因子权重加在一起,超过一定阈值就可以判断地闪初生,之后地闪落区的移向移速及雷暴生成、加强、维持或者衰减阶段的落区变化,最终得到武汉地区每6 min滚动预报未来1 h(间隔6 min)的地闪落区临近预警方案,即:

y=f1×REF-15℃+f2×REF-20℃+f3×REF-25℃+

f4×ET+f5×VIL+f6×REFmax≥0℃

(9)

式中:y为预报概率,数值在0~1.0(100%),值越大,表明地闪出现的概率越高,f1~f6为动态权重系数,该临近预警方法在系统平台实时运行,每6 min 一次滚动预报,预报间隔为6 min,预报时效为1 h。为保证追踪多单体雷暴和飑线的增长速度,而不仅仅局限于单体的移动,使用椭圆滤波器,很大程度上平滑和滤除了弱的和更易衰减的反射率因子场(Wolfson et al,1998),所以本文采用细长的椭圆表示地闪预报落区。

总的来说,本文的研究目的是根据雷暴过程中当前雷达体扫数据情况,每6 min滚动预报研究范围未来1 h内哪些区域会发生地闪,哪些区域不发生地闪。即当前状态下,有的单体是可能发生地闪的,而有的单体仅是发生降水的单体,不会发生地闪。通过具体分析,试图获取有、无地闪发生的单体中雷达各特征参量的差异,利用这些统计结果明确预警指标,建立预警方案,每6 min对雷暴中各个单体区域未来1 h地闪活动做预报。对当前识别出的单体,利用成熟的区域识别外推算法(TITAN),预报其未来6 min间隔单体的位置、形状、体积以及单体中各雷达参量的演变情况,然后对外推出的未来6 min间隔的雷达各参量应用文中获得的地闪预警方案,预报单体区域是否会发生地闪。

该方法每隔6 min自动运行,预警未来0~1 h内地闪活动情况。若当前时刻地闪监测系统没有监测到地闪活动,但通过外推算法获得的单体,在未来0~1 h内达到文中预警方案中地闪发生的雷达参量阈值,则单体未来0~1 h内有闪电发生,且未来地闪发生位置为外推算法确定的区域;若未来0~1 h 内未达到预警方案中地闪发生雷达参量阈值,则预报该单体不发生地闪。若当前时刻地闪监测系统已经监测到闪电活动,如果所在单体其外推获得的单体未来0~1 h能达到预报方案中的各项阈值,仍然预报该单体有闪电发生;如果其所在单体未达到预报方案中的各项阈值,则将预报该单体在未来0~1 h不发生闪电。实际应用中表明该方法能够对地闪在雷暴生命期的演变趋势预警有很好的指示作用。

5 检验评估

5.1 整体检验评估

(1)检验对象及实况:采用1 km格点对格点逐一对比的检验方法进行整体检验评估。使用2016—2018年6—8月28次雷暴个例,预报范围以雷达为中心300 km×300 km内,将此范围内每6 min 滚动预报的未来1 h(6 min间隔)的预报产品(椭圆)1 km格点化,椭圆边缘采用占每个格点的比例来判断该格点的归属。将预报范围内二维闪电定位实况数据采用邻近插值法插值到1 km网格点上,形成6 min累计的闪电次数格点化数据,对 1 km 网格内的预报和实况进行点对点评分。在300 km×300 km预报范围内预报能发生地闪的椭圆格点算预报有,计为Hit;没有发生地闪的椭圆格点算预报无,计为False;当单体1 km格点上出现地闪,而预报无地闪,计为Failure;最后对三种格点数量进行整体统计,计算Hit、False和Failure格点数。

(2)评分指标:网格预报评分指标包括击中率(POD),虚警率(FAR)和临界成功指数(CSI),计算方式如下:

(10)

(11)

(12)

式中:Hit为正确预报格点数,False为空报格点数,Failure为漏报格点数。0≤POD/FAR/CSI≤1.0,且POD、CSI越接近于 1.0,表明预报效果越好,FAR则相反。

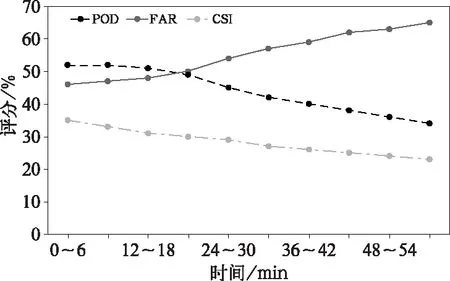

用28次过程外推出每6 min间隔的雷达参量计算发生概率,雷电样本共118 901个,其中预报有、无地闪出现的样本分别为85 601个和33 300个。图6列出了1 km格点到格点6 min间隔临近预报的POD、FAR和CSI值,从网格点数的综合评分来看,1 h预报时效每6 min间隔的临近预报结果POD和CSI分别可以达到34%~52%和23%~35%,随着预报时效增加,POD和CSI缓慢下降,而FAR在0~6 min最低,为45%左右,54~60 min时增加到65%,安徽姚叶青等(2011)采用10 km格点0.5 h和1 h的POD、CSI分别为87%、63%和76%、51%,本文1 km的综合评分结果比 10 km 网格结果偏低,这和网格的细化程度有关,整体结果较为满意。

图6 2016—2018年28次雷暴个例每6 min滚动预报未来1 h(6 min间隔)的POD、FAR和CSI评分

5.2 个例评估情况

下面通过不同雷暴天气类型中地闪的临近预报结果进行检验说明,一次是2018年5月18日大范围中尺度对流系统(MCS)雷暴天气,另外一次是2018年7月26日的局地对流。检验时间间隔为6 min,空间分辨率为1 km,分别统计了雷暴生成、发展、成熟和消亡阶段的地闪预报情况。

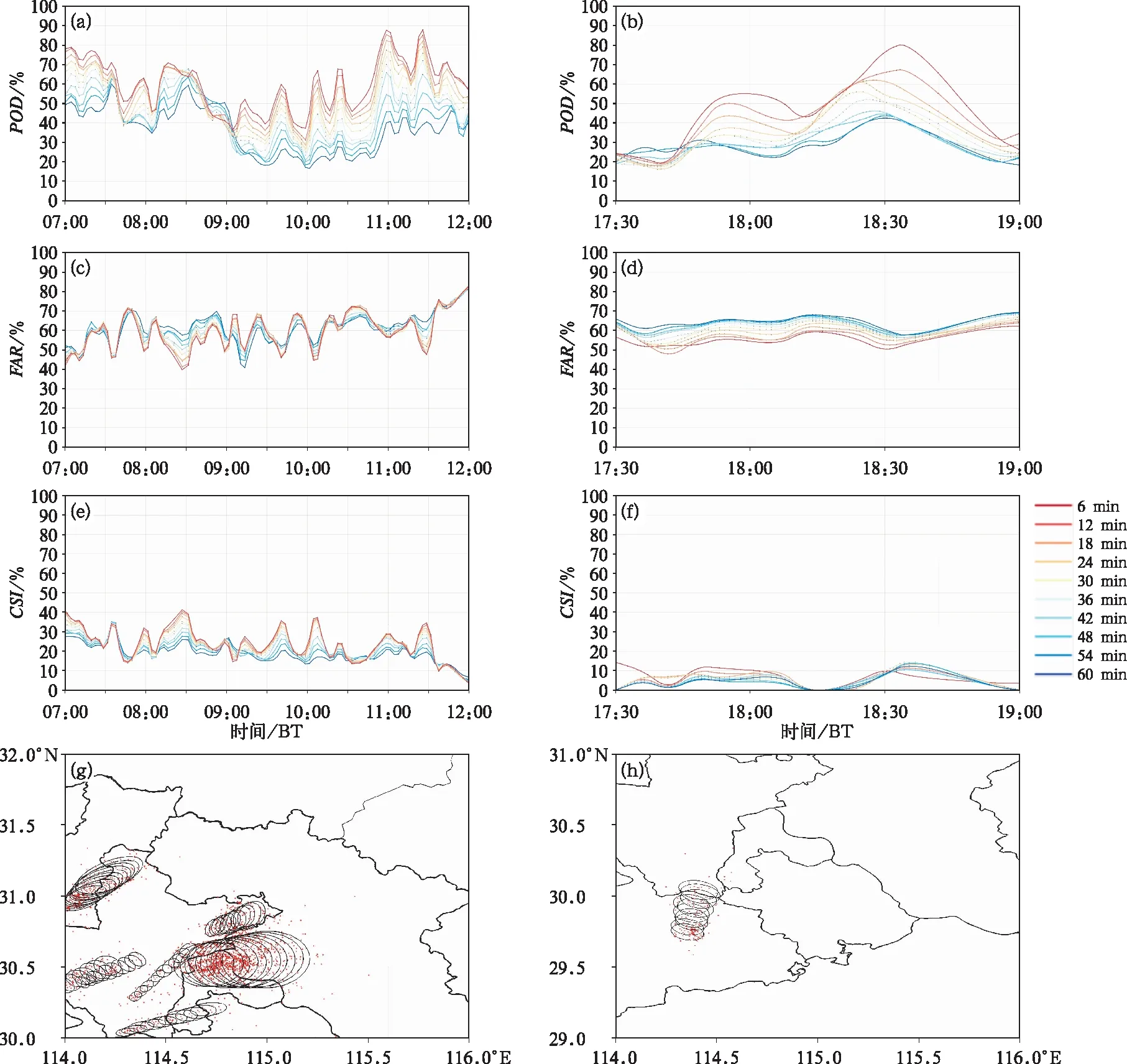

受高空低槽和低层切变线共同影响,2018年5月18日江汉平原至鄂东北先后经历了一次强雷电天气过程,MCS持续了5 h左右,雷电由有组织性的MCS产生,分布范围广。而7月26日午后鄂东地区自南向北的一次雷电过程则是由副热带高压外围强烈静力不稳定的大气层结诱发的,雷电由分散性的脉冲风暴产生,局地性强。从图7两次雷暴生命史6 min滚动的预报情况来看,大范围MCS引发的雷电过程POD整体预报结果较为平稳,0~30 min基本保持在40%以上(图7a),MCS成熟期(09:00—10:30)30~60 min预报时效的POD下降到20%~30%。FAR(图7c)在MCS整个阶段变化不大,整体保持在40%~65%,CSI(图7e)生命期维持在30%左右,0~30 min表现整体优于30~60 min。7月26日雷暴基本以孤立单体或者多单体为主,从17:30—19:00持续90 min的1个孤立的雷暴单体生消演变过程预报评分来看,雷暴成熟期(18:00)之后0~30 min的POD显著增加,最高可达60%以上,而30~60 min变化较为平稳,稳定在30%左右(图7b)。FAR(图7d)和CSI(图7f)变幅不大,整个生命期分别保持在60%和10%左右。

通过不同类型雷电天气生命史6 min滚动预报未来1 h评分及预报落区与地闪实况对比结果显示,该预报方法对大范围雷电天气的预报准确率较高(图7g),对局地对流造成范围较小的雷电天气评分结果稍差(图7h)。同时发现,该方法也有一些需要改进的地方,第一是为了保证初闪预报,模型阈值可能有所偏低,发展加强至成熟阶段前后造成的空报偏多;第二是预报落区采用椭圆表示,对局地对流来说,可能预报落区偏大,实况地闪数量相对较少,造成1 km格点评分空报较多,后续将使用更客观准确的落区表示方式进行改进。

图7 2018年(a,c,e)5月18日和(b,d,f)7月26日两次雷暴生命史过程每6 min滚动预报(a,b)POD,(c,d)FAR,(e,f)CSI评分,以及(g)5月18日10:30和(h)7月26日18:30未来1 h预报(每6 min预报为一个黑色椭圆)与地闪实况(红色圆点)对比

6 结论与讨论

根据地闪和雷达参数的相关性,利用武汉新一代多普勒天气雷达数据,对2013—2018年发生在湖北6—8月以武汉雷达为中心半径150 km探测范围内的90次雷暴个例进行相关统计,通过湖北地闪雷达参数的定量化分析,采用雷暴识别和追踪技术,建立了基于雷达参数的地闪每6 min滚动预报未来1 h的本地化临近预报模型,从而得到地闪初生、移向移速及雷暴生命期过程中地闪变化的预报信息。最后对实际天气过程的临近预报结果和实况进行了网格点对点评分。得出以下结论:

(1)通过分析-10、-15、-20和-25℃等温层高度的最大反射率因子REF-10℃、REF-15℃、REF-20℃、REF-25℃的概率密度和隶属度分布,综合有、无地闪样本的峰值分布、概率密度重合面积和隶属度特征等,发现REF-15℃、REF-20℃和REF-25℃是湖北地闪预警的最佳因子,REF-10℃效果次之。综合REFmax≥0℃分析,考虑湖北发生地闪的充分条件为,0℃等温线以上的最大反射率因子超过一定阈值,REFmax≥0℃达到48 dBz且48 dBz以上的回波高度突破5 km(即强回波必须超过0℃层等温线之上)。

(2)分析有、无地闪样本海平面至18.3 dBz回波最大高度VIL及0℃至18.3 dBz回波最大高度的VIL的对应关系,发现VIL这一雷达参数对地闪识别能力较弱,地闪和无地闪重叠面积较大,且地闪发生峰值和无地闪峰值区域有较大重合,综合考虑VIL对地闪预警效果偏弱,预警方案中适当缩小其权重,这一研究成果与刘维成等(2005)指出的VIL对高原东侧雷电活动预警意义不大等结论吻合。

(3)ET对于地闪具有较好的区分性。地闪样本概率密度函数峰值为17 km,隶属度达0.8以上,无地闪样本峰值为8 km,隶属度仅为0.2,10 km 的隶属度迅速增加到0.4,12.5 km接近0.6。两者的重合面积较小,ET≈12.5 km是湖北地闪临近预警的另外一个重要雷达参量。

(4)根据以上地闪和雷达参数的分析,利用雷暴识别追踪技术,通过模糊逻辑方法,得到未来1 h地闪初生、地闪移向移速及雷暴加强、成熟和消亡阶段的地闪落区变化临近外推预报。该临近预报方法,每6 min滚动预报一次未来1 h(间隔6 min)的地闪落区,预报结果已投入业务运行,效果良好。

(5)通过对2016—2018年28次雷暴过程1 km网格点对点综合评分,未来1 h 每6 min临近预报结果显示,POD、CSI和FAR整体表现良好,可用于湖北雷电预报预警及决策服务。个例检验显示该方法对大范围雷暴天气产生的地闪预报评分较高,而对局地对流预报的评分稍低。

本文基于新一代多普勒天气雷达和地闪资料,实现了有、无地闪的有效区分。然而文中选取的个例均为致灾性的强雷暴个例,并在强雷暴过程中找寻能否发生地闪的单体,后续还应加强零星地闪的弱雷暴和没有地闪的雷暴个例分析,进一步获取闪电的初始发生条件。另外,雷电起电放电机制复杂,地闪不能代表闪电发生的全貌,以后还将利用全闪和湖北其他站点的雷达资料,在前期研究的基础上,建立更加完善的雷电临近预警方法,有效改善空报和漏报,进一步提高预报准确率。