地铁枢纽车站大客流疏散性能评估及策略优化研究*

钟茂华,陈俊沣,刘晓庆,赵 淼

(1.清华大学 工程物理系公共安全研究院,北京 100084;2.北京市轨道交通运营管理有限公司,北京 100068)

0 引言

随着我国经济不断发展,诸多城市开始推进城市轨道交通建设,截止2020年底,我国已有45个城市开设城市轨道交通线路,累计运营线路长度达7 978.19 km[1]。在城轨系统拓展过程中,与其他公共交通工具接驳的综合性交通枢纽逐渐增加。换乘枢纽车站可有效组织不同出行需求客流的汇集和分配,提升轨道交通系统与其他交通系统的衔接效率[2]。同时,换乘枢纽车站也面临严峻的客流压力,一旦发生火灾等紧急情况,极易出现拥挤、堵塞等现象,引发安全事故[3]。

数值模拟是疏散过程研究的重要方法,通过计算机仿真可以获得人员疏散过程特征和撤离时间,为疏散方案设计提供参考[4]。目前,应用最为广泛的疏散仿真模型包括社会力模型[5]、元胞自动机模型[6]和格子气模型[7],并开发出Pathfinder、EXODUS、Anylogic、Legion等疏散模拟仿真软件。

基于数值模拟方法,学者对地铁车站人员疏散过程开展研究:Yang等[8]分析火灾场景下地铁站内人员疏散表现,评估不同火源位置、火源功率、通风模式和乘客密度对疏散过程的影响;Jiang等[9]分析不同乘客数量、设施工作状态场景的疏散表现以及疏散瓶颈位置,并针对疏散效率提升提出改进建议;Feng等[10]分析地铁车站毒气泄漏场景下人员疏散危险性,研究不同通风模式对疏散策略选择的影响;Zhang等[11]从火源功率、火源位置和人员规模3个方面比较地铁站内不同火灾场景下的危险性,指出站厅层出入口处发生火灾场景的危险性最大;梅艳兰等[12]分析武汉某地铁站密集人群应急疏散能力和瓶颈,指出疏散设施不足、各设施利用率不均衡、疏散能力不匹配是影响疏散效率的主要因素。此外,部分学者针对出入口[13]、楼扶梯[14]、闸机[15]、导流带[16]等设施布局对疏散时间和疏散表现的影响展开研究。

目前,针对不同空间结构换乘枢纽车站疏散性能和疏散策略的研究相对较少:邢彦林[17]通过对3线换乘枢纽车站进行疏散模拟仿真,提出需要通过增加导向标识、设置引导人员、减少疏散路径流线弯折等方式优化车站疏散表现;李丹辰等[18]分析某4线换乘枢纽中不同设施工作状态、客流密度场景下车站疏散表现,指出楼扶梯和出入口是影响疏散时长的主要因素。

本文基于某大型整体式站厅枢纽换乘车站人员疏散,构建模拟仿真模型,利用数值模拟方法对比不同客流规模下的疏散表现,评估该车站人员疏散通过能力和疏散性能,分析楼扶梯、出入口设施停用对车站疏散性能的影响,识别车站关键疏散瓶颈,并针对车站特性提出疏散优化策略,对比优化前后车站疏散性能差异。研究结果可为整体式站厅枢纽换乘车站的疏散方案制定、客流组织模式设计提供理论支撑。

1 模拟场景构建

1.1 数值模拟工具

本文选择基于元胞自动机模型开发的BuildingEXODUS软件进行建模,该软件可用于评估各类建筑物的疏散通过能力和人员撤离效率。软件包含移动、行为、人员、灾害和毒性5个互相耦合的子模型,可体现人员之间、人员与灾害之间以及人员与空间结构间的相互作用[19]。

软件将建筑物划分为一系列节点,节点间互相连接,每个节点在同一时刻只能被1名疏散人员占据,节点尺寸为0.5 m×0.5 m。疏散人员通过在节点间移动逐渐靠近出口,并最终通过出口离开建筑[19]。BuildingEXODUS软件的有效性已经过检验[20],并广泛应用于地铁车站[13]的疏散模拟仿真研究。

1.2 车站概况

CQ站是3线换乘车站,作为机场快线和市区骨干地铁线路接驳车站,同时面临航空旅客客流和日常出行客流压力,是较为典型的综合性交通枢纽。车站地下共有2层,其中地下1层为站厅,地下2层为站台。19号线与新机场线平行布置,通过站厅换乘,10号线通过换乘通道与19号线/新机场线站厅连接。由于换乘通道长度达390 m,10号线车站区域与19号线/新机场线车站区域相对独立,故将换乘通道视为疏散出口之一,主要分析使用整体式站厅的19号线/新机场线车站区域的疏散表现。

车站整体结构如图1所示。站厅层全长321.2 m,宽94 m,其中乘客可到达区长179.6 m。车站共设有E、F、G3个出入口,分别位于车站正西、东北及东南方位,E出入口采用4部扶梯形式,F、G出入口采用2部扶梯与1部楼梯搭配的形式,在E出口一侧设有网约车和出租车快速通道,在危险场景下也可作为人员疏散出口。

图1 CQ站车站结构示意

新机场线站台层为侧式站台,每个站台全长296.9 m,宽16.1 m,其中乘客可到达区长183.6 m。新机场线区域共设置4个楼扶梯组,均为2部扶梯的形式,将其命名为楼扶梯组1~4。19号线站台层为岛式站台,全长315.2 m,宽15.6 m,其中乘客可到达区长181.2 m,19号线区域共设置4个楼扶梯组,其中位于站台端部的2个楼扶梯组为2部扶梯与1部楼梯的组合形式,扶梯布置于楼梯两侧。位于站台中部的2个楼扶梯组采用3部扶梯的形式。根据《地铁安全疏散规范》(GB/T 33668—2017)[21],垂直电梯不计入事故疏散用通道,在数值模拟中将其视为障碍物,车站两端设备间同样设置为障碍物。

1.3 疏散人员设置

基于在CQ站实地观察结果,获得高峰时段车站内乘客年龄、性别组成,根据相关规范设置每类人群的移动速度[21],见表1。

表1 站内人员比例及移动速度

为准确评估车站疏散性能,选择客流规模最大,疏散风险性最高的运营远期高峰时段客流量构建疏散场景。通过《北京地铁十九号线一期工程可行性研究报告》[22]对CQ站远期高峰客流规模的估计,计算得到超高峰时段列车断面客流及站内客流量,并以此设置站内疏散人员规模,结果见表2。

表2 CQ站疏散人员数量设计

由于CQ站是新机场线的北端终点站,北向南方向无下车客流及车内断面客流,南向北方向无上车客流。在设计疏散场景时,站厅及站台候车乘客数量取2条线路上车及下车乘客数量之和,取客流量较大的南向北方向断面客流作为列车内乘客数量。构建模拟场景时,站内人数设置为2条线路分别有1列列车进站停车时的乘客人数。

1.4 模拟工况设计

模拟工况设计见表3,针对车站疏散通过能力评估、疏散瓶颈分析和疏散性能优化3个目标,共设置20组模拟工况。

表3 CQ站疏散模拟仿真工况设计

在开展疏散通过能力评估时,分别针对全部设施正常工作场景及部分扶梯检修场景进行数值模拟研究,考察车站是否符合《地铁安全疏散规范》(GB/T 33668—2017)[21]中对车站疏散安全性的要求。由于站台具有对称性,选择站台南侧的楼扶梯组1,3,5,6中1部扶梯停用场景开展评估。随后逐一分析楼扶梯组及出入口停用对车站疏散表现的影响程度,以定位疏散瓶颈位置。最后,对基于疏散通过能力核算和疏散瓶颈识别结果制定的优化疏散策略进行模拟,以评估疏散性能优化效果。站内全部闸机和栅栏门均设置为开启状态,全部扶梯设置为停止运行状态并作为楼梯使用,人员响应时间设置为1 min。

2 结果分析

2.1 车站疏散通过能力评价

各疏散通过能力评估场景的疏散表现见表4。根据《地铁设计规范》(GB 50157—2013)[23],在运营远期高峰时段客流规模场景下,车站应满足在6 min内将1列进站列车所载乘客及站台候车人员全部撤离站台的要求。

表4 通过能力评价场景疏散性能

在全部设施正常工作的工况1中,全体列车及站台候车乘客仅需260.55 s即可撤离站台,但该场景下撤离车站过程耗时约568 s,且在站台楼扶梯口、站厅出入口区域出现较为严重的乘客拥挤等待情况。

在部分扶梯检修时,除新机场线南向北站台中1部扶梯检修场景外,其余场景疏散性能仍然满足安全疏散要求。主要因为新机场线楼扶梯组均采用2部扶梯的组合形式,扶梯检修将使该楼扶梯组的疏散通过能力降低50%,整个站台疏散通过能力降低25%,使新机场线区域乘客长时间滞留在检修中的楼扶梯组附近,如图2所示。19号线区域采用扶梯与楼梯组合式设计,共有楼梯2部、扶梯10部,远大于新机场线单个站台区域的4部扶梯,当其中1部扶梯检修时,乘客可以选择其他楼扶梯作为替代疏散通道,受影响相对较小。对比各工况整体疏散表现可以发现,扶梯检修时,撤离站台时间有所增大,但站厅区域的疏散过程受影响较小。

2.2 疏散瓶颈分析

各楼扶梯及出入口停止使用场景对应疏散表现见表5。通过数值模拟可以定量评估各设施停止使用时,对车站疏散表现的影响程度,识别疏散过程中的关键瓶颈,为疏散策略制定和疏散效率优化提供依据。

表5 瓶颈识别场景疏散性能

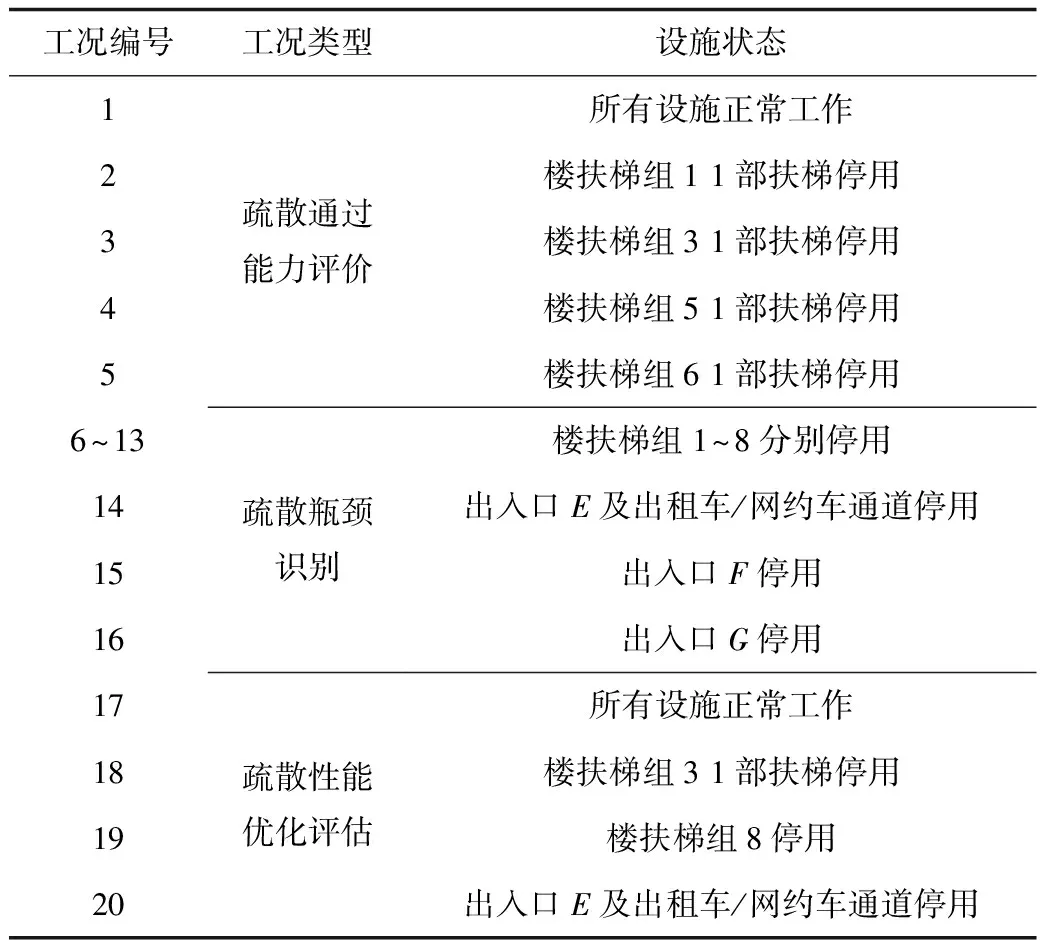

不同设施工作状态下机场线站台客流密度对比如图2所示。当位于新机场线北向南方向站台楼扶梯停用时,整体疏散表现与所有设施正常工作的工况1基本一致。在开始疏散3 min后,仅有少量乘客尚未离开该站台,如图2(b)和图2(c)所示。1组扶梯停用时,该站台的疏散耗时仍小于其余2个站台,并未对车站整体疏散表现产生显著影响。

图2 不同设施工作状态下机场线站台客流密度对比(开始疏散3 min)

当新机场线南向北方向站台楼扶梯停用时,由于该站台同时面临列车内客流和站台客流的疏散压力,撤离站台时间明显增大,较多乘客滞留在站台可使用的扶梯组入口区域,如图2(d)和图2(e)所示。

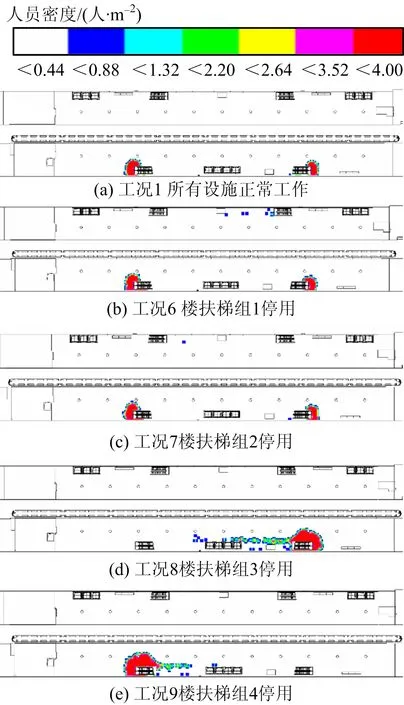

不同设施工作状态下19号线站台客流密度对比如图3所示,当19号线站台楼扶梯停用时,站厅和站台的疏散性能均明显下降,主要因为19号线客流密度较大,当1部楼扶梯组停用时,大量乘客选择与停用楼扶梯位于同一侧的另一组楼扶梯,该楼扶梯组区域聚集大量乘客排队,影响站厅层的疏散效率,危险性较大。

图3 不同设施工作状态下19号线站台客流密度对比(开始疏散3 min)

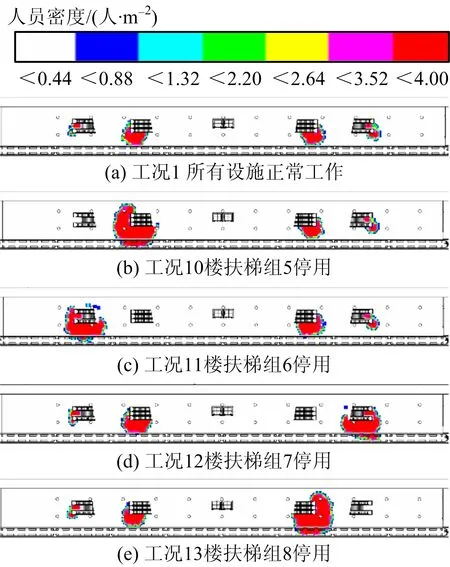

不同设施工作状态下站厅客流密度对比如图4所示,当出入口停用时,站厅层的疏散过程出现明显改变,部分乘客需要前往距离更远的出入口疏散,导致撤离车站时间明显延长,而站台疏散过程并未受到出入口停用的影响。

图4 不同设施工作状态下站厅客流密度对比(开始疏散3 min)

对于不同的出入口停用场景,撤离车站时长取决于剩余出入口的疏散通过能力以及客流在剩余出入口间分布的均匀程度。由于出入口E疏散通过能力相对最大,当出入口E停止使用后,新机场线区域的客流将汇入19号线区域,加剧出入口F、G处的拥挤,使出入口E停止使用工况的疏散耗时相对最长。

2.3 疏散策略优化

基于疏散通过能力评价以及疏散瓶颈识别结果,结合实地勘察分析,针对站台疏散优化和站厅疏散优化分别提出以下建议:

1)站台应设置站务人员,引导乘客均匀使用各楼扶梯疏散,避免乘客大规模聚集在个别楼扶梯区域。

2)站厅应增加应急出口,提升疏散场景下出入口疏散通过能力,避免出入口区域出现拥挤和长时间等待。

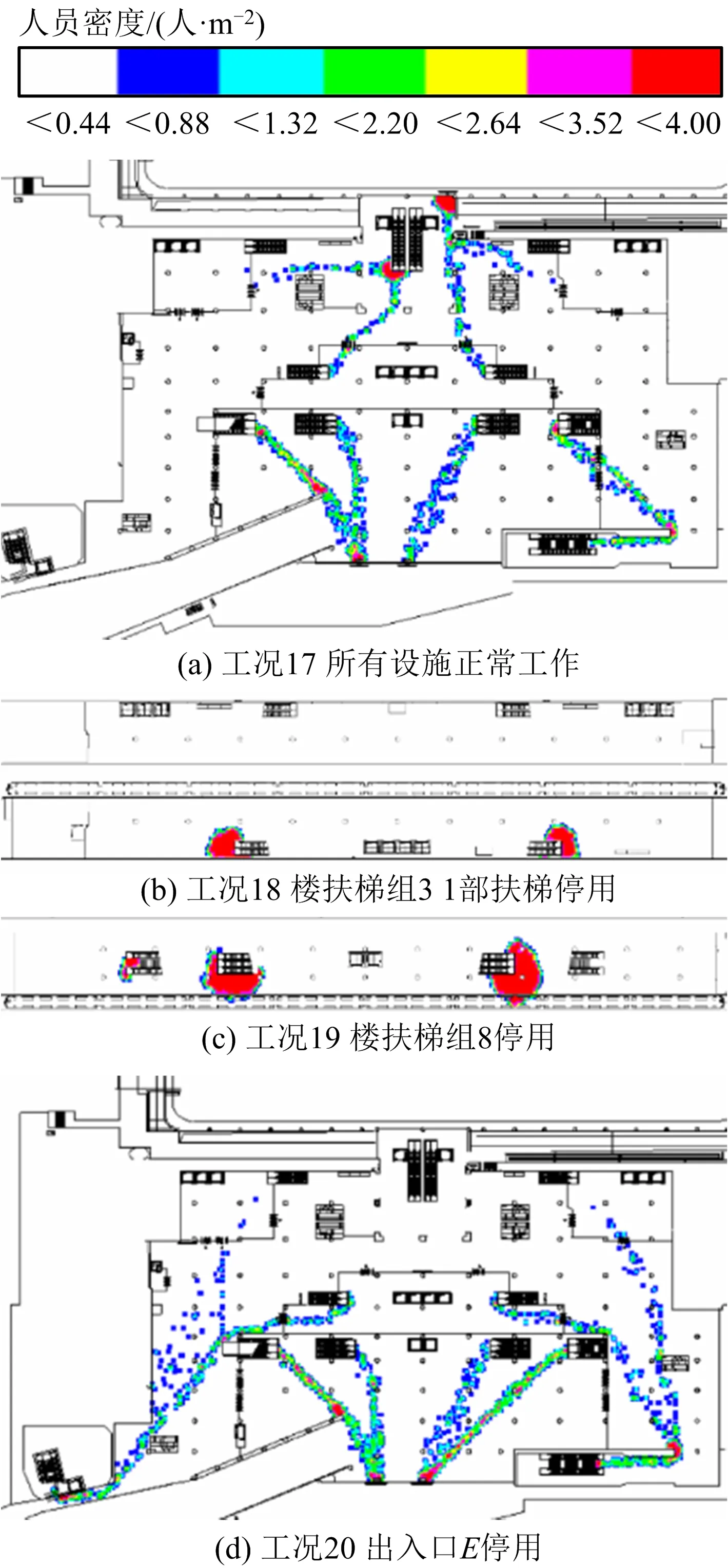

基于上述优化建议,开展工况17~20的数值模拟,主要疏散表现见表6,优化后各场景的疏散表现相比优化前均有显著提升。

表6 策略优化场景疏散性能对比

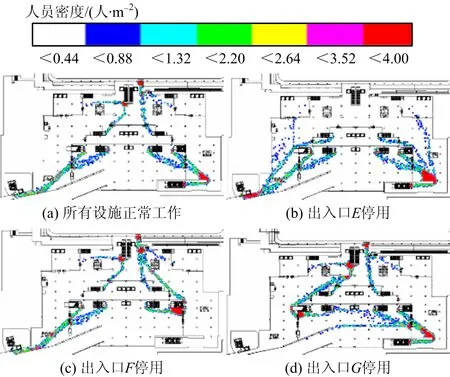

优化后场景客流密度分布如图5所示。工况17开始疏散3 min后,站厅层客流密度如图5(a)所示,通过启用位于站厅东侧的下沉广场以及对应的7、8号应急出口,并引导部分19号线客流通过应急出口撤离车站,出入口G的客流压力得到显著缓解。通过启用应急出口,该场景中撤离车站时间和平均疏散时长分别下降29.5%,26.9%。

图5 优化后场景客流密度分布(开始疏散3 min)

工况18开始疏散3 min后新机场线站台层客流密度如图5(b)所示,通过引导站台及车内乘客通过楼扶梯组4疏散,缓解楼扶梯组3处的拥挤,提高新机场线站台层区域疏散速度,同时站厅层采用开启应急出口措施。采用优化策略后,该场景下的站台撤离时间、站厅撤离时间和平均疏散时间分别缩短8.89%,11.01%,29.67%。

工况19开始疏散3 min后19号线站台层区域如图5(c)所示。通过引导部分距离楼扶梯组7较近的乘客选择楼扶梯组5、6撤离站台,避免乘客长时间滞留在楼扶梯7区域。通过采用优化策略,该场景下的站台撤离时间、站厅撤离时间和平均疏散时间分别缩短16.84%,31.18%,29.93%。

工况20出入口E停用场景开始疏散3min后站厅层客流密度如图5(d)所示。在出入口E停止使用后,新机场线乘客选择出入口F、G撤离车站。此时,引导19号线区域乘客选择站厅东侧的应急出口和下沉广场撤离车站,使站厅撤离时间和平均疏散时间分别缩短31.40%,41.22%。

3 结论

1)除新机场线南向北站台中1部扶梯检修场景外,其余扶梯检修场景和全部设施正常工作场景的疏散表现均满足规范要求。但各场景中撤离车站时长达566.91~568.77 s,且在站台楼扶梯口、站厅出入口区域存在较严重的乘客拥挤等待,车站整体疏散表现有待优化。

2)楼扶梯和出入口是车站人员疏散过程中的关键瓶颈:当疏散通过能力较大的出入口E或楼扶梯组8停止使用时,导致站厅疏散时长和站台疏散时长分别增大65.12%,19.36%,车站疏散危险性显著增大。

3)采用站台设置站务人员引导乘客均匀使用各楼扶梯疏散,站厅增加应急出口提升出入口疏散通过能力等优化措施,撤离站台时长可缩短8.89~16.84%,撤离车站时长可缩短11.01~31.40%,平均疏散时长可缩短26.93%~41.22%,车站疏散性能和安全性得到显著提高。