黄土地走出的音乐骄子

——记著名音乐家王焱

※文/述闻

提起音乐家王焱,陕西音乐界的人是没有不知道的。七十年来,他曾以著名指挥家和著名作曲家蜚声陕西歌坛,创作了《毛主席恩情比海深》《森林静悄悄》《唱起号子走汉江》,交响合唱套曲《昆仑回声》《开采阳光》《秦巴新曲》《牧马之歌》等一大批人们喜闻乐唱,脍炙人口的革命歌曲。指挥了大型歌剧《王贵与李香香》《战友》《白毛女》《如兄如弟》以及大合唱《祖国颂》《远方的客人请你留下来》,管弦乐《打麦曲》(朝鲜)、《瑶族舞曲》等。创作各类体裁音乐作品千余首,有五十余首作品获国家、省、市级奖励。众多作品录制成唱片、音带、录像带,并入选音乐院校教材,被誉为是从黄土地绥(德)米(脂)一带走出来的天才音乐家。

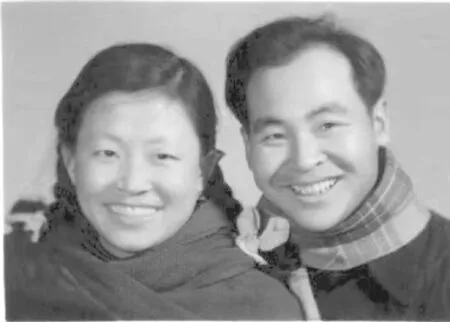

王焱与爱人井梅

乐坛大佬

王焱1931年11月出生在榆林绥德,1944年入绥德师范学校。在校期间就热爱音乐,曾多次担任全校音乐比赛小指挥。1947年毕业后,参加了绥德地区文工团。先后任演员、乐队演奏员(吹笛子、弹三弦)和乐队指挥。后剧团被改编为西北文艺工作团二团。1948年的一天,他在延安大街上,偶然看到了著名诗人戈壁舟一首诗,创作欲望由此萌发。在简陋的杜甫川窑洞里,他饱含深情地谱下了自己的处女作《解放军大进军》,得到了时任团长、音乐家王元方的肯定,并号召全团向他学习,此后他的创作热情倍增。

新中国成立后,二团并入西北文艺工作团,他担任了创作组成员和乐队指挥,正式开始了音乐研究和创作。1952年王焱随访问团前往青海、甘肃收集民歌,如饥似渴地充实着自己的“菜篮子”。由于他有较强的音乐天赋和学习欲望,不久被组织选送到中央音乐学院作曲系学习。经过多年的科班深造,大大充实提高了他的音乐理论知识和实践创作经验。在中央音乐学院学习期间,他创作的单簧管独奏曲《牧马之歌》,首演于中央音乐学院,后由中央乐团演奏家张仁富在全国巡回演出,并录制唱片,人民音乐出版社出版发行。《牧马之歌》,描写了蒙古族、藏族人民早晨赶着马群出发,晚上披着晚霞归家。曲调由温柔倾诉到热情欢快,再到静谧安详,将游牧民族生活真实而形象地呈现于音符。《牧马之歌》曲式多样,技巧复杂,至今仍被列为国内单簧管九级考级曲目。王焱回团后不久,就担任了陕西省乐团团长,期间他为电影《瓜熟蒂落》配乐,由著名歌唱家李谷一、于淑珍演唱好评如潮。他创作的《毛主席恩情比海深》由著名歌唱家冯健雪、郭兰英演唱,中央地方广播电台连续播放,迅即在全国广泛传播。1981年他赴东北大兴安岭林区体验生活,与音乐家傅晶合作,由著名花腔女高音安金玉、崔岩光独唱《森林静悄悄》等作品,均获得广泛好评并获奖。在担任陕西省乐团团长期间,他与西安音乐学院、陕西省音协合作、策划举办了贝多芬交响乐作品系列演出活动,演出反响巨大。

品高乐雅

王焱,和他的名字一样,心中总是燃烧着一团不灭的火焰,他心地善良,宽厚待人,低调行事,从不自我宣扬,趋炎附势,拍马逢迎。他善于与人合作,谦恭厚道,见贤思齐,在创作中总是取人之长补己之短。在歌剧《丹峰儿女》《刘志丹》《飘香的花手帕》创作中,与作曲家向音、张玉龙等人的合作虽然在某些方面有分歧也有争论,甚至争论得异常激烈,但最后都能在大局统一下,取得一致意见,并未影响个人感情。他的创作态度极为严肃,对歌词的要求非常严格,对于好的歌词总是反复推敲,仔细体验。对于旋律的运用总是一丝不苟地按照歌词风格,坚持采用民族民间的风格进行创作,深得群众喜爱。他总说:“我自认为并奉行好听是音乐生命之本。说一千道一万,音乐就是要好听,这是硬道理。我创作的歌曲没有一首是一蹴而就的,全都是逐个音符改岀来的,因为上帝给作曲家就那么几个音符。把成熟的作品献给广大群众,是音乐家神圣的职责!”他主编的省音协音乐刊物《音乐天地》,数十年来发表了一大批富有时代精神的音乐作品,推出了一大批音乐新人和音乐评论。对推动陕西音乐事业发挥了巨大作用。他有一双敏锐的耳朵,在指挥中,哪怕是细微的一点点不和谐音符,都能敏锐地听出来,立即加以纠正。这种一丝不苟的敬业精神让演奏者无不佩服。

1959年,王焱指挥歌舞晚会演出,受到叶剑英元帅的亲切接见

王焱不仅在创作上成就斐然,还为剧院扶持培养了一大批音乐新人,如著名女高音歌唱家冯健雪、安金玉、和慧、张华敏、屈仲茹;男高音歌唱家米东风、张智斌;指挥家莫里、陈增棠、李长青等。为他们创作作品,创造展示平台,积极推荐他们参加各种评奖演出活动。这些音乐艺术家不仅政治觉悟高且起点高、造诣深、影响大,颇受广大观众喜爱,堪称陕西省歌舞剧院的顶梁柱,为继承和发展中国和陕西的音乐事业做出了很大贡献。

王焱于1991年11月离休,离休前历任陕西省歌舞剧院创作组组长、陕西乐团团长以及陕西省音协副主席、《音乐天地》主编,艺术系列高级职称评委。中国音乐家协会会员、陕西省音乐家协会顾问、《音乐天地》杂志名誉主编,国家一级作曲等。是公认的乐雅品高的乐坛大佬。

宝刀不老

如今已是上寿之年的王焱,并没有因年龄和丧妻悲哀而对生活丧失信心,他身体依然硬朗,思维依然清楚,依然那么活力四射,胸中那团火焰依旧在熊熊燃烧。他依然紧握手中那支歌颂生活的妙笔,谱写着时代的赞歌。他说:“上帝仅仅给了我7个音符,我必须加倍地珍惜它的作用与价值,它既是我求生的本钱,更是我奉献革命和社会的宝贵财富,我不仅狂热地热爱它珍惜它,更要积极地发挥它的作用,为社会为人民带来欢笑与快乐”。离休30多年来,虽然离开了工作岗位,却一直没有离开音乐创作的园地。他继续关注《音乐天地》,关心着全省音乐事业的发展和动向,并积极为刊物写稿和荐稿。由于他平时为人低调,平易近人,对人随和,没有大腕的威势与清高,所以无论是青少年或中老年音乐人都愿意和他接近,凡是登门求他写稿改稿的人,无论生熟,无论是专业的还是业余的,他都一如既往地热情接待,细心地听,仔细地看,耐心地改,对每句歌词音符的运用都反复推敲与琢磨。对于有些修改过多的作品,作者要求联合署名,他都一一拒绝,尊重作者的创作权。他鼓励创作者热情创作积极参赛,特别鼓励那些具有演唱潜力的年轻歌唱家登台演出,大胆展示自己的演唱才华。他自己也积极参加征歌比赛并且频频获奖,创作了一批脍炙人口富有正能量的革命歌曲,如《记住这个春天》《信天游唱给亲爱的党》《千古风流数长安》《想延安》《春醉曲江》《古城之春》《“人”字歌》《仰望星空》《祖国》《兰州之夜》《石缝里绽放的野花》《致老师》等,并应邀为西北大学、陕西省人民医院谱写校歌院歌。

王焱是陕西音乐界一颗耀眼的明星,他的一生是革命的一生,快乐的一生,是为党的文艺事业积极奉献的一生,是应当受到尊敬和爱戴的一生。祝愿他青春永驻,上寿年高。