智力思维模式量表在中国青少年中的心理计量学特性

张 阔 杨 宁 顾家月

(南开大学周恩来政府管理学院社会心理学系, 天津 300071)

1 前言

智力的思维模式(mindsets)是指个体对于智力如何形成以及是否可塑的内隐信念 (Dweck,2006)。 美国心理学家Dweck 将个体的思维模式分为成长型思维(growth mindset)和固定型思维(fixed mindset), 前者认为人们的智力可以通过努力加以提升,又称为成长型智力观;后者倾向于将智力视为一种固定的心理特质, 又称为实体型智力观(Dweck, 2000)。 在研究的初期,Dweck 等人将这种关于智力可塑性的信念称为内隐智力理论(implicit theories of intelligence); 后来为便于干预研究和理论传播, 更多地称为成长型思维理论或思维模式理论(Dweck, 2006)。 思维模式在日常生活中通常不会被个体有意识地觉察,但却对学业归因、自我效能感、 学习动机、 心理韧性等动机变量有重要影响(Dweck, 2012; Goldenberg et al., 2018; Yeager et al., 2019)。

Dweck 等人提出了基于思维模式的动机框架(motivational frameworks)模型。 该模型认为思维模式具有重要的组织功能,从而把特定的成就目标、归因模式、努力信念整合起来并构成一个动机框架,这一框架使得个体在面对成功、失败、挑战等情境时表现出不同的 “认知-情感-行为” 反应 (Dweck &Yeager, 2019)。 相关研究表明,具有成长型思维的个体更易于接受挑战性的学习目标, 面对困难时也会 具 有 更 强 的 心 理 韧 性 (Hong et al., 1999;Dweck, et al., 2019)。 干预研究也显示,成长型思维干预能够促进儿童的学习动机、 自我效能和学业成绩, 增强他们遭遇挫折时的坚韧性、 努力信念(Burnette et al., 2018;Bettinger et al., 2018;Yeager et al., 2019)。 一项对46 项研究的元分析表明, 成长型思维对儿童的语言和数学成绩具有正向预测作用(Costa & Faria, 2018)。 我国学者的研究也显示, 成长型思维也能正向预测儿童的学习投入、学业成绩和幸福感(刁春婷 等, 2020; Wang et al., 2020; Zeng et al., 2016)。

尽管成长型思维理论在发展、 教育和社会心理学领域产生了很大的影响, 但是较少有研究对智力思维模式的测量工具进行计量学分析。 1995 年,Dweck 等人编制了包含9 条目的内隐理论量表,该量表包含内隐智力观、 内隐道德观和内隐世界观三个维度, 各有3 个条目, 分别用于测量个体对于智力、 道德和外部世界的可塑性信念(Dweck et al.,1995a)。后来Dweck (2000)又开发了专门的内隐智力理论量表(Implicit Theories of Intelligence Scale,ITIS)。 鉴于国内外研究者普遍用智力思维模式代替了内隐智力理论的概念, 因此本次调查中将该量表称为智力思维模式量表 (Mindsets of Intelligence Scale, MIS)。 该量表分为儿童版和成人版,分别包含6 个和8 个条目,两个版本的条目相似度很高,区别在于儿童版量表个别条目的用词更为浅显, 而且总条目数较成人版略少。 此外, 根据评定对象的不同,量表也分为自我版和他人版,分别适用于对自我和他人智力可塑性的评估。

国内外学者在开展思维模式的相关研究时,大多采用了MIS 或者该量表的各种变式(Blackwell et al., 2007; Claro et al., 2016; Lee, Jamieson et al., 2019),或者在MIS 基础上加入对目标、归因和积极策略等变量的测量, 从而扩展为成长型思维的动机框架问卷(Gunderson, et al., 2013)。在意义系统的理论框架下, 成长型思维和固定型思维被认为是逻辑上相反的两种内隐信念 (Dweck et al.,1995b),因此包括Dweck 在内的很多学者在研究中经常采用MIS 中的3 个固定型思维条目组成简版量表,将其所得分数反向计分,作为对成长型思维的评 估 (Hong et al., 1999; Gunderson et al.,2018)。采用这种评估方法的另一个目的是减少社会赞许性。 然而,近年来的若干研究发现,MIS 中成长型思维与固定型思维之间的相关性较弱(Tempelaar et al., 2015), 智力思维模式的单维性假设缺乏结构效度的证据(Lüftenegger & Chen, 2017),这表明MIS 的结构效度仍需进一步的考察。

近年来, 成长型思维的研究得到越来越多国内学者的关注。 由于智力思维模式量表(MIS)结构简单、条目较少,因此国内学者在研究中大多采用了翻译的方式, 不同的是有些采用了完整的6 条目量表(吴弦, 2021), 有些选用其中的4 个条目构成评定量表(田宏杰, 2019; 刁春婷 等, 2020),还有的研究者采用2 个条目进行评定(邢淑芬 等, 2011; 苏傲雪 等, 2021)。 虽然MIS 在国内研究中也越来越多地被使用, 但是该量表在中国儿童和青少年群体中的心理计量学特性并不明确, 信度和效度资料也不完善。 此外,Dweck 等人编制的MIS 量表 (自我版)采用了第二人称的陈述视角,即量表各条目均以“你”为主语,如“你的智力水平是固定的,很难改变”,这与一般自陈量表所采用的第一人称陈述视角不同。 国内学者在翻译和使用MIS 时,有些沿用了原量表第二人称的陈述视角 (刁春婷 等, 2020;Dweck, 2000,2021), 有的则改为了第一人称的陈述视角,如“我们可以学习新知识,但却无法改变自己的基本智力水平”(邢淑芬 等, 2011; 苏傲雪等, 2021)。 已有研究发现,不同的陈述视角可能会对MIS 的效标效度(Castella & Byrne, 2015)产生重要影响, 因此当前研究的另一个主要目的是对第一和第二人称MIS 量表的效标效度进行比较。

鉴于国内学者开展的关于智力思维模式的研究越来越多,当前研究拟以青少年群体为对象,考察智力思维模式量表在中国青少年群体中的心理计量学特性,着重分析其结构效度和效标效度。根据思维模式的动机框架理论,本次调查选用成就目标、努力信念、心理资本作为效标变量。研究将着重对第一和第二人称量表的效标效度进行比较, 从而为后续的思维模式研究在测量工具的选择方面提供经验证据。

2 方法

2.1 对象

在浙江省湖州市4 所初级中学进行调查, 采用方便取样法以班级为单位发放和回收调查问卷。 共发放问卷1050 份, 剔除有规律作答和缺失无效问卷,最终回收有效调查问卷977 份。调查对象平均年龄13.57 岁,年龄的标准差为1.20。 调查对象中男生为483 名(49.44%),女生为494 名(50.56%);初一年级学生485 名 (49.64%), 初二年级学生492 名(50.36%)。

2.2 工具

2.2.1 智力思维模式量表(MIS)

原量表由Dweck(2000)编制,共6 个条目。本次调查的问卷翻译采用第一人称的陈述视角, 包括3个测量固定型思维(FM)的条目(如“我的智力水平是固定的, 很难改变”;“我的智力是我的基本特质,我很难改变它”;“我可以学习新知识,但很难改变我真实的基本智力”),3 个测量成长型思维(GM)的条目(如“通过努力,我可以显著地改变自己的智力水平”;“我能够改变自己的聪慧水平”;“无论我现在的智力水平如何,我都可以改变很多”)。量表采用6 级计分,选项分布从1(非常不同意)到6(非常同意)。先将固定型思维的条目反向计分, 总量表的平均分越高说明成长型思维倾向越强。研究采用翻译、专家审核、回译、小组聚焦的流程确定条目表述。 首先请两名英语水平优秀的心理学专业研究生独立地将量表条目翻译为中文, 完成后由一名心理学专业研究人员根据两个译本校正完善; 然后再请有英语语用背景的研究人员将中文版思维模式量表回译为英文并与原版进行比对,检验二者的语义一致性;最后由研究团队讨论确定各条目表述。 为比较陈述视角对量表效标效度的影响, 翻译版包含了第一人称和第二人称两个版本, 第一人称版本将原量表的主语由“你”改为“我”。

2.2.2 成就目标问卷(AGM-R)

采用由Chen(2015)根据AGQ-R 修订而成的成就目标问卷(AGM-R)。 问卷分为掌握趋近、掌握回避、 表现趋近和表现回避等四个维度, 各有3 个条目。问卷采用7 级计分,从1(非常不符合)到7(非常符合),得分越高表明受测者的掌握趋近或掌握回避倾向越强。 本次调查中该问卷各维度Cronbach’s α系数值为0.64,0.63,0.62 和0.63。

2.2.3 努力信念(EBS)

问卷由Blackwell(2002)编制,共包括9 个条目,采用6 级计分,选项分布从1(非常不同意)到6(非常同意)。 研究中通过翻译和回译程序形成中文问卷, 在计分时对反映消极努力信念的条目进行反向计分,然后与反映积极努力信念的条目合并计分,得分越高表明个体积极的努力信念水平越高。 在本次调查中该问卷的Cronbach’s α 系数值为0.65。

2.2.4 积极心理资本问卷(PPQ)

采用张阔等(2010)编制的积极心理资本问卷,选择其中自我效能和希望维度作为智力思维模式的效标测量。其中自我效能分问卷有7 个条目,希望分问卷有6 个条目,问卷采用7 点计分,选项分布从1(非常不符合)到7(非常符合)。 在本次调查中自我效能和希望分问卷的Cronbach’s α 系数值分别为0.78 和0.80。

2.3 数据分析

采用SPSS17.0 和Amos 软件进行数据分析。 根据问卷回收时间,将调查数据分为两部分,分别进行探索性和验证性因子分析, 对合并数据进行项目分析、信度分析。采用分层回归分析比较第一和第二人称智力思维模式量表的预测效度, 下文中分别简称为量表(I)和量表(U)。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

运用Harman 单因素检验进行共同方法偏差分析, 提取的第一个公因子的方差解释率为20.78%,远小于共同方法检验临界值40%,表明本次调查所获数据不存在严重的共同方法偏差。

3.2 描述统计和项目分析

对智力思维模式量表进行项目分析, 主要内容为各条目的均值、标准差、峰度、偏度、决断值(CR)、校正后题总相关系数(CITC)和删除特定条目后的Cronbach’s α 系数, 具体结果见表1。 采用极端组法,按照量表总分由高到低排序,取前27%为高分组,取后27%为低分组,以独立样本t 检验考察两组在各条目得分上的差异。从表1 中数据可见,各条目的CR 和CITC 均达到统计显著性要求 (p<0.001),显示各条目均具有良好的区分度。 对第二人称量表(U) 也进行了项目分析, 结果显示各条目CR 介于35.96~51.04 (p<0.001),CITC 介于0.46~0.69 (p<0.001),删项后Cronbach’s α 在0.71~0.74 之间,上述指标均与第一人称量表接近。

表1 量表条目的描述统计和项目分析

3.3 信度分析

智力思维模式量表总体的Cronbach’s α 系数为0.80, 其中成长型和固定型维度分别为0.74 和0.79。间隔4 周的重测信度评估(n=55)显示,重测信度为0.74,其中成长型和固定型维度分别为0.69 和0.73。 为便于对照,对第二人称的智力思维模式量表(U) 也进行了信度分析。 结果显示: 总体的Cron-bach’s α 系数为0.78,其中成长型和固定型维度分别为0.76 和0.77;重测信度为0.72,其中成长型和固定型维度分别为0.71 和0.68,均达到了心理测量学的要求。

3.4 效度分析

3.4.1 探索性因子分析

将样本数据分为两半, 基于部分数据进行探索性因子分析。 预分析显示,KMO 值为0.71,Bartlett球形检验结果为859.52(p<0.001),表明数据适合因子分析。采用主成分法抽取因子,方差最大旋转求解因子负荷,结果显示共抽取两个因子,初始特征值分别为2.74,1.29,累计方差解释率约为67%。 各条目的因子负荷和共同度见表2。 对第二人称的智力思维模式量表(U)也进行因子分析,同样析出两个因子,初始特征值分别为2.53 和1.54,累计方差贡献率为68%,条目与因子的对应关系与第一人称量表一致,各条目在主因子上的负荷介于0.62~0.89。

表2 旋转后的因子负荷与共同度

3.4.2 验证性因子分析

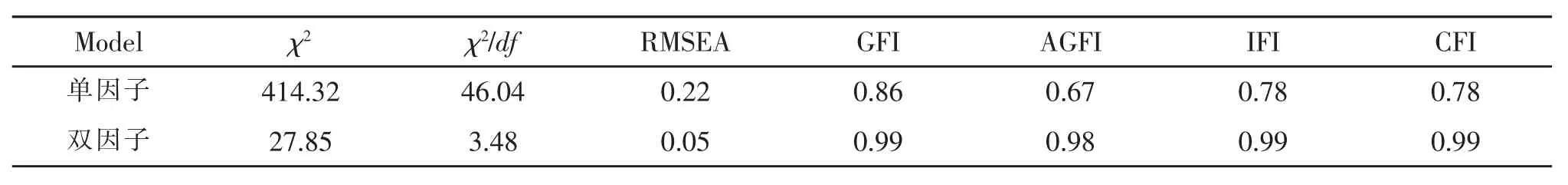

基于另一部分样本数据进行验证性因子分析(CFA),以二因子结构作为假设模型,以单因子结构作为竞争模型, 结果显示二因子结构的拟合效果优于单因子结构, 两种模型的拟合优度指数见表3。CFA 求解的双因素模型的项目权重见图1, 因子负荷介于0.59~0.86,GM 和FM 因子的相关为-0.55。对第二人称量表(U)也进行CFA,结果也显示二因子结构的拟合指数 (RMSEA=0.07,GFI=0.98,AGFI=0.96)优于单因子结构(RMSEA=0.26,GFI=0.80,AGFI=0.54),显示双因子结构具有稳健性。

图1 思维模式量表验证性因子分析模型

表3 探索性因素分析的拟合优度检验

3.4.3 效标效度的检验和比较

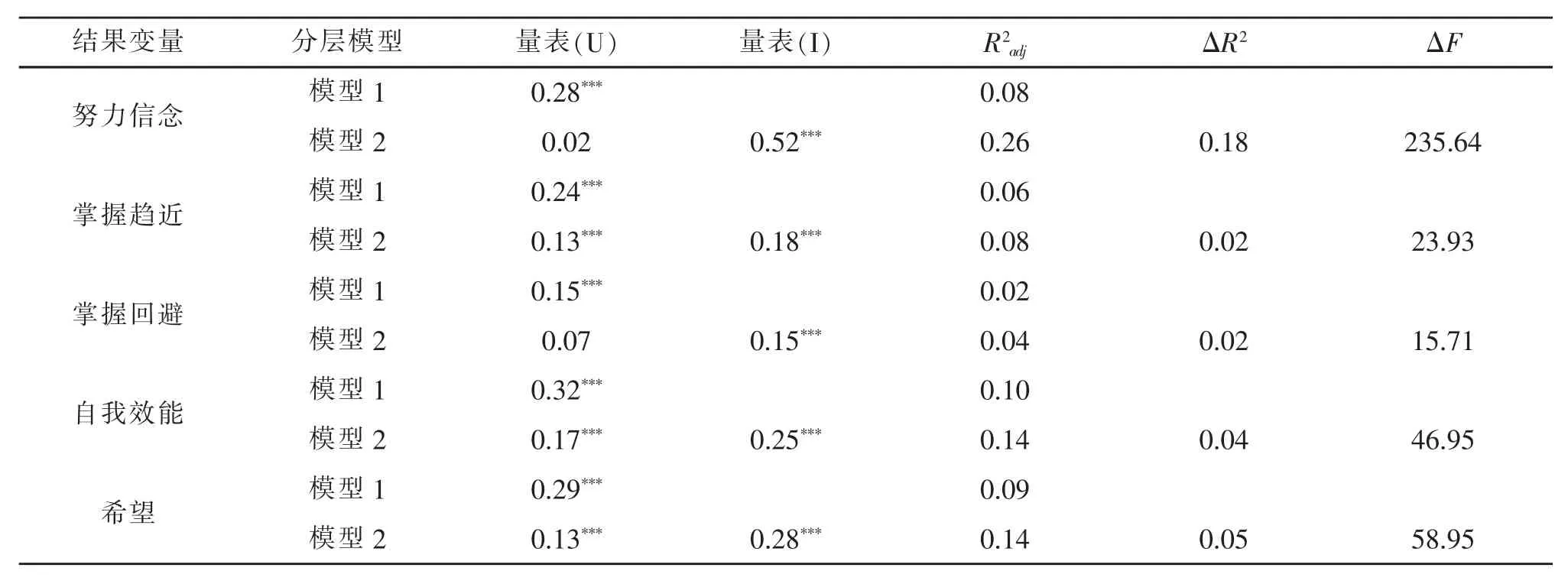

以思维模式动机框架中的努力信念和成就目标以及心理资本中的自我效能和希望作为效标变量。采用Castella 和Byrne(2015)提出的分层回归方法,检验和比较第一和第二人称的智力思维模式中文版量表的效标效度。对各效标变量均采用分层回归,模型1 中都以第二人称量表(U)得分为预测变量;模型2 中再加入第一人称量表(I)得分为预测变量。从表4 中的回归分析结果可见, 模型1 中第二人称量表(U)得分显著预测了5 种动机变量, 但是在第一人称量表(Ⅰ)得分被纳入回归模型后, 其回归系数均大于第二人称量表(U)得分的回归系数值,并使得部分回归模型中量表(U)得分不再显著。 两种人称的量表得分均对表现趋近和表现回避无显著预测作用。上述结果表明,相对于原量表中第二人称的陈述视角, 本次调查中第一人称的智力思维模式量表具有更好的效标效度。

表4 6 条目量表(I)和量表(U)对动机系统相关变量的预测

在国内外的很多思维模式的相关研究中,包括不少研究者都采用了仅包括3 个固定思维条目的简版量表, 将其反向计分后作为对成长型思维的测量。 为此,本次调查进一步采用前述的分层回归方法, 检验和比较陈述视角对3 条目智力思维模式量表效标效度的影响。 从表5 中的回归分析结果可见,模型1 中第二人称量表(U)得分均能显著预测各效标变量, 但是在模型2 中加入第一人称量表(Ⅰ)得分后,量表(Ⅰ)得分的回归系数均大于量表(U)得分的回归系数,并使得部分量表(U)得分的回归系数不再显著。 上述结果表明,采用第一人称的3 条目简版量表的效标效度也优于第二人称量表。

表5 3 条目量表(I)和量表(U)对动机系统相关变量的预测

4 讨论

当前研究检验了智力思维模式量表(MIS)在中国青少年群体中的心理计量学特性。 项目分析的结果显示, 量表各条目均具有良好的区分度和合理的分数分布, 总体的内部一致性信度和重测信度分别为0.80 和0.74。 由于重测信度评估的间隔时间相对略长, 所以重测信度系数比原量表间隔两周的重测信度略低(Dweck, 2000),但也在良好范围内。 效标效度的检验表明, 智力思维模式量表分数能够显著预测动机框架中的努力信念和掌握目标, 以及心理资本中的自我效能和希望,具有良好的效标效度。国内已有研究大多考察了智力思维模型对儿童青少年学习动机和学习行为的影响 (刁春婷 等, 2020;Wang et al., 2020; Zeng et al., 2016),当前研究采用心理资本中的自我效能和希望作为效标变量,拓展了效标范围, 为智力思维模式的动机框架理论提供了进一步的效度证据。

Dweck(2000)已注意到人们对自己和他人智力或人格可塑性的认识是不同的, 为此她区分了“自我”形式和“他人”形式的测量。“自我”形式的量表要求个体判断自己的智力或人格是否可塑, 这种信念可以预测个体自身的目标选择、 自我判断和挫折反应;“他人” 形式的量表则要求个体判断其他人的智力或人格是否可塑, 这方面的信念可以预测人们对他人的判断及反应。值得注意的是,在“自我”形式的智力思维模式量表中,Dweck 等研究者采用了第二人称“你”作为量表条目的主语(如“你的智力水平是固定的,很难改变”),这更多地体现了情景对话的特点,适用于对低年龄儿童的访谈调查。如果用于对青少年或成人的问卷调查, 则与自陈量表常用的第一人称陈述视角并不一致。有研究者提出,采用第二人称“你”作为条目的主语,可能会使部分受测者认为是在对其他人的智力可塑性进行评估, 影响作答反应的准确性(Castella & Byrne, 2015)。 而且有研究发现, 学生对于自己和他人提高学业能力的潜力评估存在差异(Kärkkäinen et al., 2008)。

基于上述分析, 当前研究对智力思维模式量表(MIS)的翻译采用了第一人称的视角,并且对采用第一人称和第二人称量表的心理计量学特性进行了比较。研究发现,两种陈述视角的量表具有相似的分数分布,各条目的区分度、量表的内部一致性信度和重测信度等测量学指标也十分接近,没有明显差异,但是在关键的效标效度方面, 第一人称量表对5 个效标变量的预测均好于第二人称量表。此前Castella和Byrne(2015)的研究也显示,第一人称量表比第二人称量表能够更好地预测无助归因、表现目标、学业自我妨碍和厌学等动机框架的消极方面。 当前研究显示, 第一人称量表比第二人称量表更好地预测了自我效能和希望等积极心理资本, 从而为第一人称量表具有更好的效标效度提供了进一步的经验证据。当前调查中智力思维模式对表现趋近、表现回避这两种成就目标的预测作用不显著, 这可能是受抽样偏差影响。 先前的一些研究也发现智力思维模式与表现目标的相关偏低, 甚至无统计意义(Castella& Byrne, 2015; Cook et al., 2018)。

在内隐自我理论和动机框架模型中, 成长型思维和固定型思维通常被视为内隐智力理论这一连续体的两端(Dweck et al., 1995b)。按照单维性假设,成长型和固定型思维应该呈现出中高度的负相关。然而在已有研究中, 成长型和固定型思维的相关性在不同的研究中有较大的变异, 范围从-0.02 到-0.78 不等,这可能受被试特点、抽样偏差等多种因素影响(Lüftenegger & Chen, 2017)。 另有研究者提出,当第一和第二因子的特征值比大于3 时,可以认为支持了单因子结构 (Hambleton & Swamniathan,1985), 而当前调查的数据并不支持。 Dweck 等人(1995a)虽然对内隐理论量表进行过结构效度验证,但是当时的内隐理论量表包含了对内隐智力、 内隐道德和内隐世界观的测量, 其中对内隐智力的测量只包含了固定型思维的3 个条目。 此次调查基于中国青少年样本, 对智力思维模式量表进行了结构效度分析。探索性因子分析的结果显示,从第一和第二人称的思维模式量表中均能析出固定型和成长型思维两个因子。验证性因子分析的结果也显示,两因子结构模型的拟合优度明显好于单因子模型, 而且两因子之间存在中等程度的负相关。 先前也有探索性和验证性因素分析的研究显示了量表的双因子结构以及两因子之间中度的负相关 (Dupeyra &Mariné, 2005)。 以往也有研究者在结构方程建模中, 将成长型思维和固定型思维作为不同的心理结构并列呈现,用于对成就目标、努力信念、失败态度等动机变量的预测(Tempelaar et al., 2015)。不过,如果将测量能力思维模式和自我效能、 动机倾向等多个心理结构一同纳入因子分析时, 则可以析出能力思维模式的单维结构(Sandra et al., 2019),这说明因子分析结果受到内容空间、样本性质、作答反应倾向等多种因素的影响。

当前调查中的效标效度分析表明, 不管是采用综合两因子的6 条目量表, 还是采用只有固定型思维的3 条目量表,都能有效地预测努力信念、成就目标、心理资本等动机变量,这显示采用双因子结构和单因子结构, 并不会对量表的实证效度产生关键影响。先前研究尝试根据智力思维模式量表的得分,将受测个体划分为成长型、 实体型和混合型等不同类别(Blackwell et al., 2007),智力思维模式量表的双因子结构也为混合型的存在提供了支持。 近来的一些研究发现, 只根据智力思维模式对动机结构分类的解释力有限,在综合考虑思维模式、成就目标、努力信念、学业情绪等多种动机变量的情况下,采用潜在剖面分析或聚类分析的方法进行分析, 能够从个体和变量层面为动机框架的个体差异提供更有效的解释(Yu & McLellan, 2020)。 当前研究中被试样本来源存在一定的地域性,效标变量也较为有限,有待于后续研究进一步改进。

5 结论

智力思维模式量表在中国青少年群体中具有良好的内部一致性信度和重测信度; 量表呈现出双因子结构, 综合双因子的量表分数和只考虑固定型思维的量表分数均具有良好的效标效度; 第一人称的智力思维模式量表具有更好的效标效度。