安康市农业企业规模化经营研究

周高新,乔雅洁,庞 静

(1.安康学院 陕南生态经济研究中心,陕西 安康 725000;2.安康市农业科学研究院,陕西 安康 725000)

0 引言

《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020~2022)》提出,促进农业规模经营模式稳步发展,成为乡村振兴重要推动力[1]。2021年中央一号文件强调,推进现代农业经营体系建设,要突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体,鼓励发展多种形式适度规模经营[2]。自乡村振兴战略提出以来,安康市坚持“特色产业、园区承载、龙头带动、科技支撑、品牌打造、循环发展”思路,以乡村振兴为引领,以农民增收为目标,加强组织领导和政策支持,农业产业化经营快速发展。通过深入推进“十百千万”新型农业经营主体培育工程,为农民增收致富和发展壮大安康区域经济起到了重要的助推作用。与此同时,一批龙头企业规模不断壮大,现代农业园区规模快速扩张,各类新型农业经营主体以规模经营为依托,农业综合生产能力不断提高。截至2019年,安康市已有277家市级以上农业产业化重点龙头企业,带动22.44万农户发展特色产业,户均收入增加11070元。

在农村土地不断集中和农业经营规模不断扩大的趋势下,学者们认识到,规模经营是农业发展的必然趋势,大力推进农业适度规模经营是解决中国农业困境的一条重要途径[3]。而实现规模经济首先要确定“适度”规模标准,正因为适度规模是建立在实现规模经济基础上的“适度”,强调既定条件下适度扩大经营规模,追求各要素间的合理配置,所以评价规模效益是判断实现规模经济与否的关键[4]。由于我国各地的社会经济发展情况和自然资源禀赋条件差异较大,以及不同农作物产业发展规模的特殊性,因此,依据不同主体、不同地区和特定农作物的研究已体现出农业规模生产的差异性和独特性,效率评价的具体方式也存在较大差异。已有研究多采用C-D生产函数模型[5]或超对数生产函数构建投入产出模型[6-7],或依据某一特定农作物生产数据评价规模经营效率[8-9]。周婕[10]采用层次分析法构建了包含经济、社会、生态效益3个方面的规模效益评价体系。DEA模型分析[11-12]、Malmquist指数分析[13-14]常用于进行农业生产综合效率评价,表现出了较高的优越性和可靠性。陈怀远等[15]研究表明,通过找寻规模经济的科学判断标准,可以有效破解农业发展因过度规模化所带来的成本利润、产品质量、市场和生态等各类潜在风险,促进农业可持续健康发展。

安康市在大力发展农业产业的同时,支持和扶持了一大批龙头企业带动发展,然而这些企业是否实现了规模经济发展并未得到定论。相反一些企业由于规模扩大,经营效率相比过去反而呈现出下降趋势。因此,如何实现农业领域的适度规模经营是安康在大力发展特色农业时首先要考虑的问题。由于农业适度规模经营是一个动态概念,实现适度规模经营的路径和方式也是一个动态的完善过程,必须考虑自身的资源状况、经济和社会基础、经营主体的能力和具体生产经营性质,进而确定适合当地实际的规模经营实现路径。本文立足安康实际,重点关注规模化发展的农业经营主体的生产规模和经营现状,实地调查了企业的土地、劳动力、资本等生产要素投入,通过了解土地质量、经营者经验等情况,从规模经营效率、生产成本等方面开展深入研究,探讨安康市实现农业适度规模经营的路径和经验做法,以期筛选出适度规模经营效果好的企业,及时发现企业规模经营中存在的风险点,以此客观显现各企业农业规模经济实现现状,为区域大范围农业实现规模经济提供经验和参考。

1 研究方法与指标选择

1.1 研究区域与数据来源

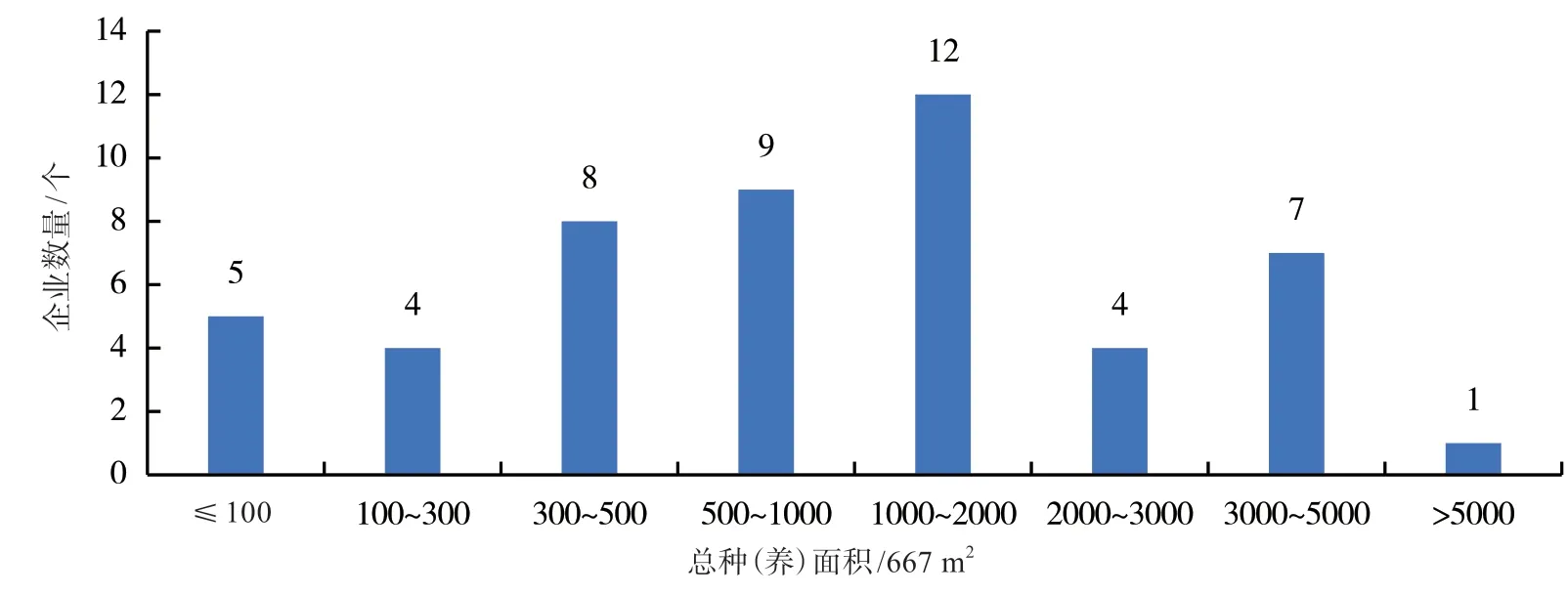

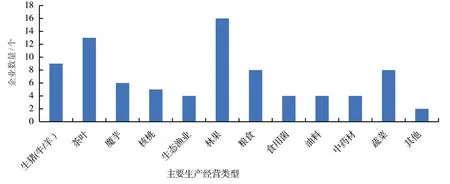

为准确了解安康市各农业企业的生产经营效率,考虑数据分析的可靠性和可得性,对具有一定规模的农业企业进行了实地调查和访谈,查阅了企业2020年全年生产经营的基本数据,并剔除缺失的重要指标和无效问卷后,共回收有效问卷50份。整体来看,样本企业总体种植(养殖)占地规模和生产经营类型分布如图1、图2所示。

图1 调研企业总种(养)面积分布情况

图2 调研企业基本业务情况

1.2 数据分析方法

为科学评判所调研企业的规模经营效率状况,本文采用了DEA数据包络分析方法。该方法适用于有较多个投入和产出指标的同类决策单元的非参数分析,且该方法具有不需要预知生产函数、不设置权重等优点,适用于具体问题的分析评价。

同时借助stata统计分析软件进行描述性统计,了解目前企业整体经营、成本、经营主体等方面的具体情况。

1.3 投入产出指标选择

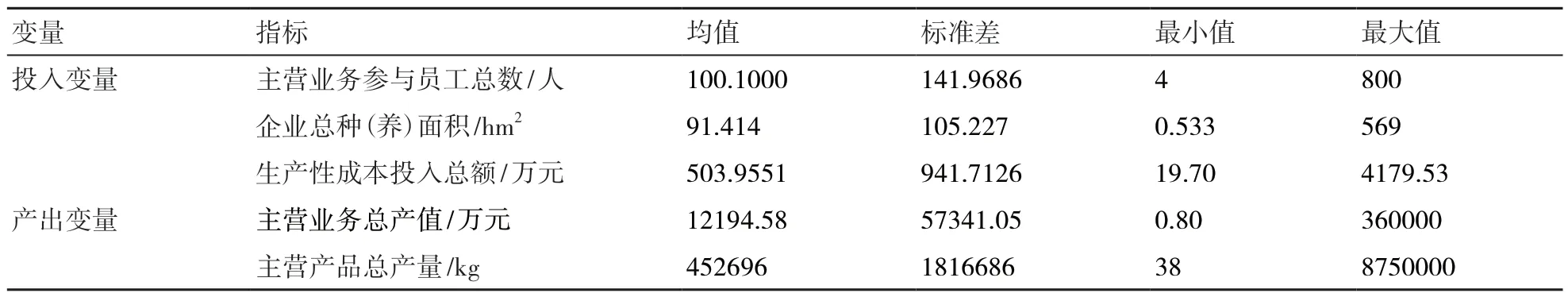

土地、资本、劳动力为农业生产的主要要素投入,建立了如表1所示的农业企业投入产出指标体系[12]。土地投入为农业土地生产经营规模,用农作物总播种面积(总种植/养殖面积)替代,资本投入包括化肥、种子及机械等生产性成本投入(依据调查所得的生产总投入成本核算),劳动投入选择参与企业主营业务的从业人员总数作为主要指标。产出综合考虑产量和产值2个因素,以2020全年总产值、主营业务产品总产量确定为产出指标。基于所选择的样本指标,剔除指标调研缺失值后,剩余决策单元37个,投入产出指标5个,满足了决策单元的数量是投入产出指标至少2倍以上的基本要求,适宜采用DEA效率分析。

2 结果与分析

2.1 基于DEA模型综合评价调研企业农业经营效率

结合表1所建立的指标体系,应用DEAP 2.1分析工具对符合模型要求的37个农业企业2020年农业生产经营投入产出效率进行分析。结果显示(表2),调研企业生产经营的综合技术效率均值为0.298,纯技术效率均值为0.727,规模效率均值为0.336,大部分企业农业生产经营的规模效率明显小于纯技术效率。其中,6个企业处在农业生产经营前沿面上,占调研企业总数的16%,其农业生产经营既是技术有效又是规模有效,实现了规模经济。而其余各企业农业生产经营的技术效率和规模效率均处于规模报酬递增的阶段,仍有一定的改进空间。从表2可以看出,能够进入模型的37家企业没有规模报酬递减的现象,这与企业经营管理者在成本、规模等方面具有较为清晰的认知可能存在明显的关联,而大部分不能够进入分析模型的企业,多是由于企业未能提供可供分析的、准确的经营数据,如成本数据、产出数据的缺失等。这在一定程度上说明,调研企业的经营管理者本身对于影响企业经营效率的成本、产量、产值等关键数据不了解,或者是不愿意透漏具体信息,这可能与经营者本身对此方面关注不够有关,当然也不排除调查过程中因调查员的经验不足、被调查者对企业经营数据被公开的担忧等人为因素导致的数据丢失。相反,能够提供准确经营数据的企业,无一例外都未出现规模报酬递减的情况。可见,经营决策者本人对经营管理的关注和重视,更有利于企业避免一些可能存在风险的生产经营决策。

表1 投入产出指标选择与统计

表2 农业经营产出效率分析结果

从整体面积区间上看,20.00~66.67 hm2总种(养)面积的企业实现规模报酬不变或递增的概率较大,占到总样本数量的35%;133.33~200.00 hm2总种(养)面积的企业已经实现了规模经济,占总样本数量的8%;200.00~333.33 hm2总种(养)面积的企业存在实现规模报酬不变或递增的可能,占到总样本数量的14%。

2.2 安康市农业企业适度规模发展现状

2.2.1 经营主体及企业基本情况 本研究通过走访调查,先后调研了安康市50家农业企业,涉及生猪(牛/羊)养殖、茶叶、魔芋、核桃等不同经营范围,其中涉及种植及养殖业务的农业企业占到调研总量的54%,产销一体的企业占比44%,而以加工为主的企业仅占2%。其中半数以上(约占54%)为农业企业(含龙头企业),专业合作社38%,其余为农业大户。其中多数企业都是公司制组建或合作社参与组建,个人经营和合伙组建分别占调查总数的2%和14%。从企业成立年限来看,成立年限在3年以内的有7家,成立年限在3~5年的有19家,成立年限在5~10年的有20家,成立年限在10年以上的有3家,大部分农业企业处于成长和稳定期。农业企业经营者中90%为男性,其余为女性;经营者的受教育程度主要集中在高中(34.7%)和大专(36.73%)学历,初中以下的几乎很少;同时,随着一部分大学毕业返乡的创业者开办企业,经营者的整体年龄构成也呈现出年轻化趋势,40岁以下的经营者占到调研总量的37%,此外,45~55岁的经营者也是主要力量,占调查总数的50%。

2.2.2 产品销售基本情况 调研中发现,目前安康当地农业企业所生产的农产品中有34%主要在本地销售,省内外均有销售的占48%,产品走出去的态势良好。特别是随着近年来电子商务的快速发展,部分企业开始尝试通过抖音直播、微商等自媒体广告宣传扩大销售(占样本总数的18%),但还有一部分企业仍然通过人员定向推销、专卖店、特产店或超市等传统渠道进行销售。

2.2.3 企业经营自评情况 调研中分别向农业企业经营者询问企业是否实现了适度规模经营、土地质量水平、政府资金支持、税收减免、技术支持等多个方面的主观感受,采用五级量表进行评价,1~5分分别表示“完全不符合”“不太符合”“不确定”“比较符合”和“完全符合”。从综合得分情况看,企业普遍认为已经实现了适度规模经营,平均分为4.10分。结合前面的数据分析结果,经营者自评与实际情况依然存在着较大的认知差异。土地质量整体评价也较高,平均为4.16分。在技术、信息及资金支持方面评价较低,特别是部分企业认为目前企业存在的问题需要资金支持才能得以解决。政府开展的相关培训和对当地增收带动方面的评价是所有项目中最高的,平均分分别达到了4.24和4.60分。此外,产品的品牌市场价值、产品销路和经营社会程度的整体评价中等偏上,基本上在3.80分左右。

3 安康市农业企业规模发展的对策建议

3.1 抓住资源优势,分类统筹规划

安康地处秦巴山区,有着丰富的自然资源,加之气候条件禀赋,适宜发展特色农业产业。调研中发现,部分企业对自身经营的土地质量评价较高,但也存在明显的主观性,从而导致一些地方过量投入,导致规模报酬下降。前期的研究结果也表明,土地质量对实现农业规模经济效率具有正向作用,土地质量的提高会导致农业生产投入显著增加[14]。此外,土地质量的提高在导致设施农业生产投入增加的同时,会替代劳动力和机械设备的投入冗余。所以,土地质量越高越有利于现代农业的发展,可以有效提高投入产出效率。但同时也应该看到,土地质量的好坏除了本身土地禀赋之外,还与地上经营的主要产业有关,农业产业投入大、周期长、见效慢,土地质量评价仅靠个人主观判断可能产生偏差,需要专业技术人员给予科学、客观的评价,同时从地方整体发展角度,进行科学统筹规划,划定适宜区块种植(养殖)的特色产业区域,在充分发挥资源优势的同时,实现规模化发展,促进产业提质增效。

3.2 加大技术培训力度,提升企业经营管理综合能力

调研中发现,一些企业经营管理者较为重视产品的技术研发及种植(养殖)技术指导,对企业日常经营管理中所涉及的成本、收益、利润等缺少较为细致的全盘把握,大多依靠经验进行管理。调研的50家企业中有20%的企业没有设置专职的财务人员,52%的企业仅有1名专职的财务人员。企业经营管理者既是经营者,又是管理者,同时兼顾财务的现象并不少见。经营者对于自身规模经济实现的自我评价和分析结果存在一定程度的偏差,即大部分企业还未实现规模经济。正是因为用经验替代科学管理,导致一些企业在得到了资金支持扩大企业规模后,反而出现经营业绩下滑的趋势。因此,经营者作为企业发展的第一责任人,要主动投入到经营管理专业技术的培训中,不断提升管理企业的能力,特别是经营管理能力。

3.3 用动态的观点看待企业适度规模

农业不同于工业,其适度规模的“标准”往往是一个变量,而不是定值。随着企业生产技术、人员投入、土地质量、市场销售等内外部因素发生变化,投入产出比例也随之变化,应该用动态的观点看待企业适度规模,不能盲目扩大规模。如一些企业提出目前企业最大的问题是“缺少资金”“市场销路”等,而已有研究也表明,过度加大政府对农业的投入支持不利于规模经济的实现,政府的财政支持会增加农业生产性投入,随着该项投入冗余增大,可能会对农业生产投入产出效率的提高产生反作用[16]。所以规模发展中遇到的问题,可能不是资金支持不够,反而是因为资金冗余,生产过剩,而无法在现有市场上实现经济效益,进而导致的资金压力所致。此外,产品的销售模式和销售市场也决定了产品在质量标准、产品特色、价格、品牌等方面的变化,农业生产效率高,不代表生产经营效率高,企业应结合自身实际找寻最优化的资源配置模式,一味追求产量,不考虑市场,也很难将生产投入转化为利润收入。只有用动态的观点看待企业适度规模,注重资源之间的优化配置,进一步提升产品的市场份额和品牌价值,确定合理的发展规模,才更有利于实现规模经济。