长江中游典型河湖湿地主要水环境问题及 生态环境地质风险评价区划

刘广宁,吴 亚*,王世昌,廖 金,余绍文,伏永朋,杜 尧,陈柳竹

1.中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心),湖北 武汉 430205;2.中国地质大学(武汉)环境学院,湖北 武汉 430074

长江经济带横跨我国东中西三大区域,具有独特优势和巨大发展潜力,其已成为改革开放以来我国综合实力最强、战略支撑作用最大的区域之一。2014年9月12日国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展指导意见》(国务院,2014),2016年3月25日中共中央政治局审议通过《长江经济带发展规划纲要》(中国共产党中央委员会,2016),指示围绕长江重要生态、重大工程、重要城市、重点问题迫切需要开展环境地质调查工作。

鄱阳湖和洞庭湖(“两湖”)是长江“双肾”,承担着调洪蓄水、调节气候、降解污染等多种生态功能。“两湖”各自是一个相对独立的生态系统,其存在的生态环境问题对长江流域水安全和生态安全构成威胁(王丽婧等,2017)。丹江口水库(“一库”)是南水北调中线工程的核心水源区,担负着民生保障重任,但亦出现水污染等诸多生态环境地质问题(胡玉等,2019;聂京和夏东升,2014;朱惇等,2019)。两湖平原多发育区域性劣质地下水。江汉-洞庭平原及鄱阳湖平原赋存原生高砷(As)、铵、铁(Fe)、锰(Mn)地下水(Du Y et al., 2018;Huang Y W et al., 2021;Xiong Y J et al., 2021;李典等,2021;Sun L Q et al., 2022)。鄱阳湖平原发育高碘(I)地下水(Xue J K et al., 2022)。江汉-洞庭平原赋存高磷(P)地下水(Tao Y Q et al., 2020),亦出现有机氯、抗生素含量较高等问题(梁杏等,2020)。调查发现,江汉平原浅层沉积物As浓度可达100 mg/kg,并伴随着相对高的Fe含量;其地下水As浓度的增加伴随着偏正的δ56Fe值,δ56Fe值与Fe浓度正相关,表明微生物介导的Fe(Ⅲ)还原溶解是高As地下水形成的主要过程(Duan Y H et al., 2017, 2019;Yang Y J et al., 2020a)。硫酸盐还原菌亦可促进含砷Fe(Ⅲ)形态转化,或还原产物硫化物化学地还原Fe(Ⅲ),从而释放其结合的As(Gao J et al., 2021;徐雨潇等,2021)。Fe(Ⅲ)和还原菌是导致江汉平原沉积物As活化的主要因素,但由降水季节性差异控制的地下水位动态变化使得F(eⅡ)氧化菌、还原菌交替繁育,溶解性有机质种类、浓度亦出现季节性波动,地下水As表现出季节性变化(Deng Y M et al., 2018;Zheng T L et al., 2019, 2020;Yang Y J et al., 2020b)。微生物介导的含水层沉积物有机质降解是高铵、磷、碘地下水形成的主要因素(黄艳雯等,2020;Xiong Y J et al., 2021;Xue J K et al., 2022;罗义鹏等,2022)。另外,富磷铁氢氧化物溶解亦可释放磷(Tao Y Q et al., 2020);碘与芳香结构的溶解性有机质络合可增加其迁移性(薛江凯等,2021)。丹江口库区(丹江口市域及其上游的十堰市流域)化学需氧量、总氮、总磷等污染较重(聂京和夏东升,2014)。在其上游的神定河污水溢流、大量尾水排放和上游支流所携带的污染物造成点源污染,化学需氧量、铵、总氮、总磷浓度超标,水质处于劣V类(胡玉等,2019)。

中国地质调查局部署实施的“鄱阳湖-洞庭湖-丹江口库区综合地质调查”二级项目选取长江中游典型河湖湿地(包括鄱阳湖、洞庭湖和丹江口库区上游重点流域官山河)为工作区,从区域、流域尺度查明其主要水环境问题、评估官山河生态环境地质风险是项目主要任务之一。

1 工作区概述

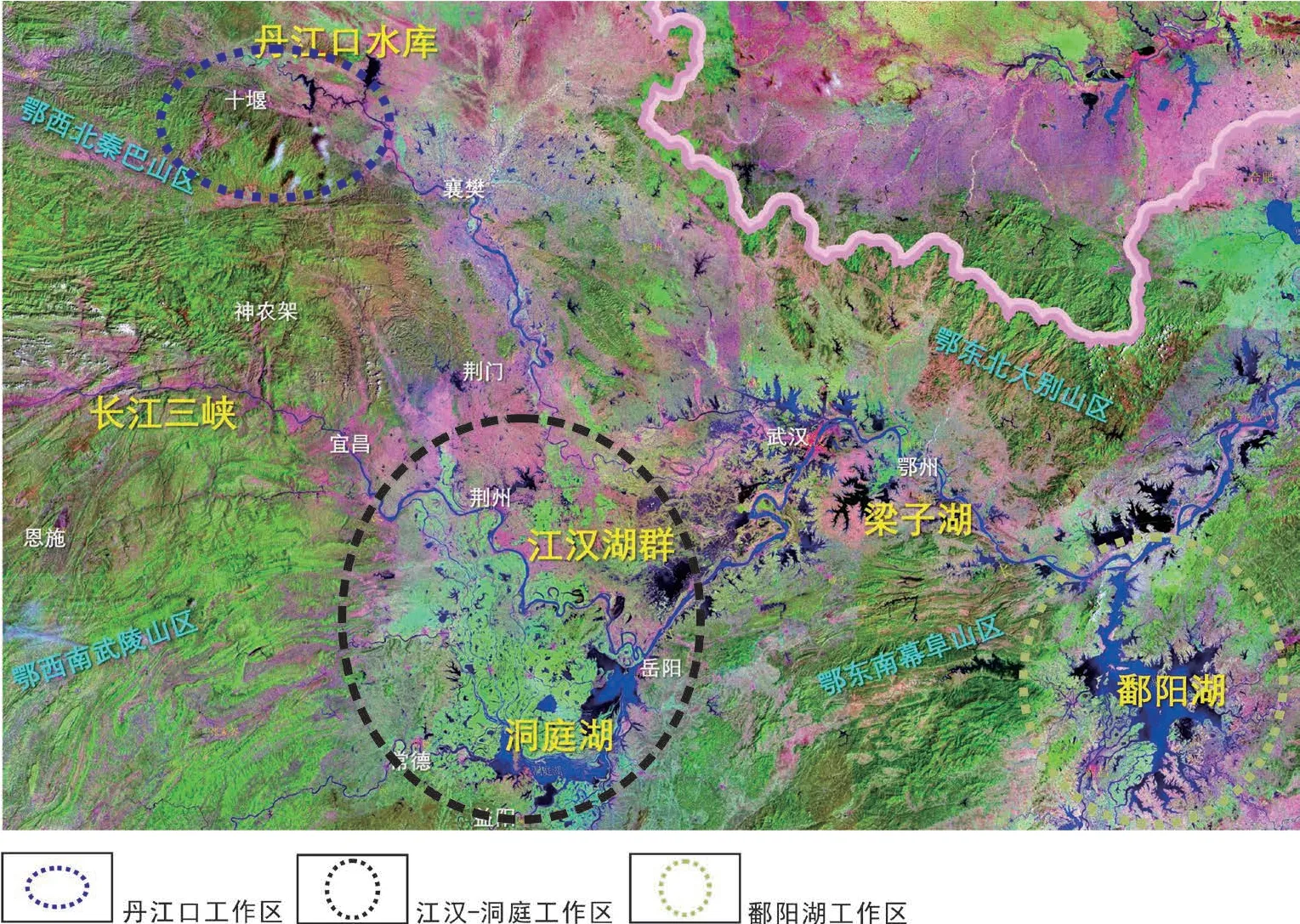

工作区由鄱阳湖生态经济区、江汉-洞庭平原和丹江口水源安全保障区三部分组成,地跨湖南、湖北、江西、河南、陕西五省(图1)。鄱阳湖生态经济区地处江西省北部、长江中游南岸,长江经济带与大京九经济协作带的交汇部位,是长江中下游平原的重要组成部分,区内以山地、丘陵、岗地、平原地貌为主(杨达源,2006)。鄱阳湖汇集“赣、抚、信、饶、修”五河之水,形成了完整的鄱阳湖水系,经湖口北注入长江,是鄱阳湖生态经济区的核心。“江汉-洞庭平原”位于长江经济带中间地段,为长江中游城市群的核心区域;区内河道水网发育,长江、汉江横穿江汉平原而过;洞庭平原南、西两面容纳湖南省“湘、资、沅、澧”四水、挟“太平口、松滋口、藕池口”三口,以剥蚀、堆积地貌为主。“丹江口水源安全保障区”位于陕西、河南和湖北三省交界处,是南水北调工程水源区,涵盖汉江白河-丹江口段和丹江流域,以中低山、丘陵地貌为主。

图1 调查区位置图Fig. 1 Location of the survey area

鄱阳湖生态经济区矿产资源丰富,已发现的矿种达109种,已探明矿产67种,各种矿产地达600余处;地表水资源总量1513.0亿m3/a,地下水补给资源总量206.4亿m3/a;现有林地面积1.37 km2,湿地面积7257 km2;国家级和省级地质、矿山公园12处,国家级自然保护区13处。洞庭湖生态经济区土地资源类型多样,拥有湿地面积超6000 km2;地表水资源总量2077.6亿m3/a,地下水补给资源总量435.19亿m3/a;湖泊天然水质和湖区深层地下水水质良好。丹江口水源安全保障区现有矿产资源地249处(特大型3处、大型8处、中型22处、小型70处、矿点146处);林地面积20747 km2,耕地面积3003 km2,草地面积652 km2;地表水资源总量65.12亿m3/a,地下水资源总量14.87亿m3/a。

官山河位于十堰市东南部,整体由南向北汇入丹江口水库,属丹江口水源保障区重要环库支流之一;大地构造上处于秦岭东西向构造体系南缘,受淮阳“山”字型构造西翼反射弧影响,构造演化历史比较复杂。流域内最高高程为1635 m,位于西南部;最低高程150 m,位于东北部。本次综合地质调查表明,流域内土地利用类型以林地为主(84.89%),耕地(9.59%)和建设用地(3.06%)次之,草地及水体占比小。区内共有地质灾害48处,主要为滑坡(36处);点源污染包括工业污染、畜牧养殖及加油站和垃圾转运站的潜在污染;非点源污染包括农业面源污染和生活污染。

2 冲-湖积平原劣质地下水分布、成因及排泄

2.1 江汉-洞庭平原

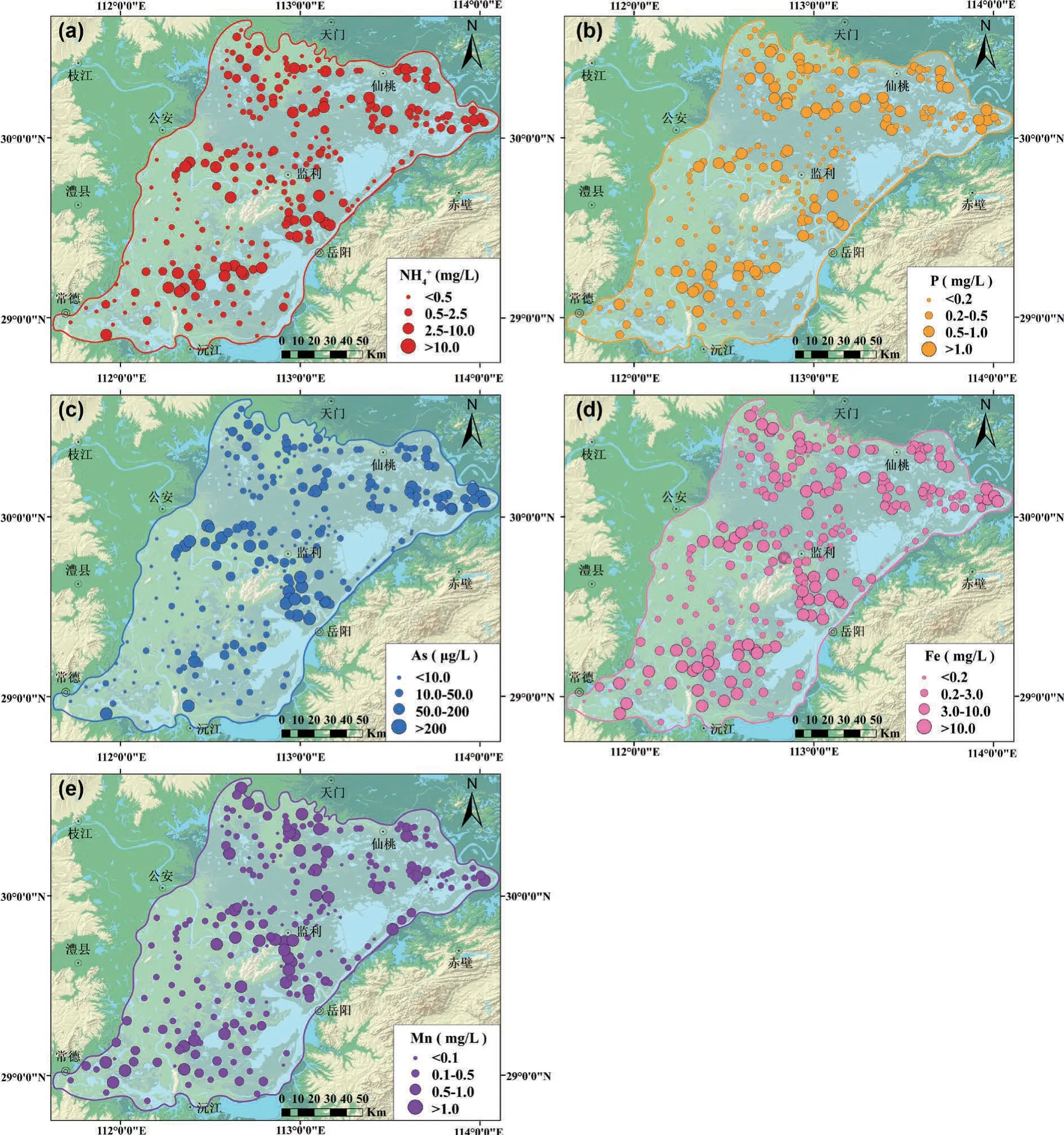

2.1.1 高铵、磷、砷、铁、锰地下水空间分布及成因

区内地下水NH4+浓度高达71.0 mg/L,均值4.5 mg/L,13.1%的样品超过0.5 mg/L。高NH4+地下水主要分布于洞庭湖西部平原、荆州往南长江沿岸以及荆门-仙桃一带(图2a)。洞庭湖西部平原高NH4+地下水主要集中于益阳市南县以南至常德市汉寿县以北地区,呈带状沿西南至东北向贯穿大通湖。长江沿岸高NH4+地下水主要集中于石首市、监利县及洪湖北部。高NH4+地下水主要发育于20-35 m层位;pH值多为6.5-7.5,平均氧化还原电位为-122.6 mV,平均溶解性有机碳浓度为10.1 mg/L;其主要分布在地下水排泄区,多为湖相沉积区域,富含有机质。此外,这些区域常位于区内古河道,如洞庭平原的沅江古河道与长江故道。古河道为形成富有机质的还原环境创造了条件,天然有机质矿化是高地下水形成的主要原因(黄艳雯等,2020;Xiong Y J et al., 2021)。

区内地下水总P浓度最高可达4.3 mg/L,均值0.6 mg/L,约45%的样品超过0.4 mg/L,约21%的样品超过1.0 mg/L。高P地下水主要分布在洞庭湖西部平原、荆州往南长江沿岸以及荆门-仙桃三个条带区域(图2b)的20-40 m承压含水层中。其上覆隔水顶板阻挡了地表污染物进入到承压含水层中。地下水P富集可能与富磷羟基铁氢氧化物还原性溶解和有机磷矿化有关(Tao Y Q et al., 2020)。

地下水As浓度为0.1-825 μg/L,均值63.8 μg/L,高As地下水主要分布在平原中部长江沿岸及仙桃北部地区(图2c)。浅层地下水As浓度均值为47.9 μg/L,普遍小于中深层地下水。类似于P的富集规律,高As地下水也主要发育于20-35 m深度。地下水As富集主要是由于含As铁(氢)氧化物微生物的、化学的还原性溶解或形态转化所致(Duan Y H et al.,2017,2019;Yang Y J et al.,2020a;Gao J et al.,2021;徐 雨 潇 等,2021)。此 外,As与有机质络合,或与其竞争矿物表面吸附位点,亦可使其释放到地下水中(Appelo et al., 2002; Bauer and Blodau, 2006; Ghosh et al., 2006; Sharma et al., 2011)。

区内地下水总Fe浓度可达34.9 mg/L,均值 7.4 mg/L,仅13.5%的样品低于0.3 mg/L。高Fe地下水分布与高、P地下水分布基本一致(图2d),表明其形成与Fe(氢)氧化物还原性溶解有关。地下水总Mn浓度可达4.6 mg/L,均值0.5 mg/L,82.2%的样品超过0.1 mg/L(图2e)。高Mn地下水主要发育于20-30 m层位,水体有机质可与溶解态Mn(Ⅱ)结合形成有机质结合态锰,光化学分解、化学溶解和生物降解可使其恢复为溶解态。

图2 江汉-洞庭平原地下水NH4⁺ (a), P (b), As (c), Fe (d), Mn (e)浓度空间分布情况Fig. 2 Spatial distribution of NH4⁺ (a), P (b), As (c), Fe (d), and Mn (e) concentration in groundwater of the Jianghan-Dongting Plains

2.1.2 湖底地下水排泄

洞庭湖平原地下水222Rn活度为1990-17478 Bq/m3,均值为7363 Bq/m3。高222Rn活度地下水主要分布在东洞庭湖东侧、南洞庭湖及西洞庭湖。其原因可能与含水层矿物放射性有关。东洞庭湖西侧、北侧沉积物主要来自长江冲积物,多由碳酸盐矿物组成,放射性低。东部山区含水层多由侵入岩裂隙和变质岩裂隙构成,所含硅酸盐矿物放射性强,使得地下水富集222Rn。洞庭湖南部的含水层介质多为源自花岗岩山区的资江和湘江冲积物(主要由硅酸盐矿物组成),较高的放射性使得地下水222Rn活度较高。

洞庭湖湖水222Rn活度为109.1-700.7 Bq/m3,均值308.1 Bq/m3,洞庭湖南部和西北部的222Rn活度大。其原因可能是222Rn活度较高的资江和沅江流入与地下水排泄共同作用的结果。东洞庭湖西部是几乎没有外来水源汇入的高222Rn活度区域,指示了潜在的高222Rn地下水排泄,湖水222Rn活度随时间变化显著,连续测量点平均活度为142.4 Bq/m3。

由湖泊水位与面积、容积公式计算可得洞庭湖湖底平均面积为688.6 km2,湖水平均深度为2.1 m,根据222Rn质量平衡模型,地下水排泄输入的222Rn通量为544.4 Bq/(m2d)。地下水排泄222Rn通量除以其平均活度,可得地下水排泄强度为73.94 mm/d。地下水排泄强度乘以湖底面积得排泄通量为0.51×108m3/d。收集数据时为枯水期,除了河水和地下水外,湖泊的其它输入项基本可忽略。因此,地下水排泄对湖泊水量平衡的贡献约为10.94%。由地下水向洞庭湖输入的水文通量,可得其排泄输入的NH4⁺、P、Fe、Mn、As负荷分别为5.17×107, 8.11×106, 2.16×108, 7.95×107, 1.24×106g/d,分别占湖泊外源输入量的23.65%、5.12%、96.22%、95.23%、56.48%。

东洞庭湖西部湖区地下水排泄强度为92.82 mm/d,排泄量为1.61×107m3/d;东部湖区地下水排泄强度为38.66 mm/d,排泄量为3.43×106m3/d;西部的地下水排泄强度约为东部的2.4倍。西部 湖 区NH4⁺、P、Fe、Mn、Cr、Cd输 入 强 度 分 别为0.24、3.12×10-2、0.24、6.71×10-2、1.86×10-4、1.48×10-4g/(m2d),负荷分别为4.19×107、5.40×106、4.22×107、1.16×107、3.23×104、2.57×104g/d。东部 湖 区NH4⁺、P、Fe、Mn、As、Cr、Cd输 入 强 度 分 别为0.82、1.29×10-2、2.72、0.80、2.13×10-2、4.94×10-4、8.54×10-4g/(m2d),负荷分别为7.29×107、1.14×106、2.41×108、7.08×107、1.88×106、4.38×104、7.57× 104g/d。

2.2 鄱阳湖平原

2.2.1 高氮、磷、砷、碘、铁、锰地下水空间分布

区内地下水NH4⁺浓度最高可达9.9 mg/L,均值0.8 mg/L,高NH4-N地下水主要分布于赣江三角洲平原地带(图3a);地下水NO3⁻浓度最高可达117 mg/L,均值19.9 mg/L,高NO3⁻地下水主要分布于鄱阳湖平原东南部。区内地下水P浓度最高可达2.0 mg/L,均值0.2 mg/L,高P地下水主要分布于赣江入湖三角洲平原地带(图3b);As浓度最高可达267 μg/L,均值11.7 μg/L,高As地下水主要分布于赣江与抚河之间的平原区(图3c)。区内地下水I浓度最高可达1560 μg/L,均值57.7 μg/L,高I地下水在东部、西部平原均有分布(图3d);Fe浓度最高可达48.1 mg/L,均值5.6 mg/L,高Fe地下水主要分布于赣江与抚河之间的平原区(图3e);Mn浓度最高可达7.0 mg/L,均值1.0 mg/L,高Mn地下水主要分布在赣江与抚河之间的平原区和西部平原(图3f)。

图3 鄱阳湖平原地下水NH4⁺ (a), P (b), As (c), I (d), Fe (e), Mn (f)浓度空间分布情况Fig. 3 Spatial distribution of NH4⁺ (a), P (b), As (c), I (d), Fe (e), and Mn (f) concentration in groundwater of the Poyanghu Plain

2.2.2 地下水铵、硝酸盐、碘富集过程

产甲烷细菌优先利用较轻的12C,使得剩下的有机质富集13C,这些富集13C的有机质被微生物降解成溶解性无机碳(DIC:dissolved inorganic carbon),包括HCO3

-和CO32-,其碳同位素δ13CDIC可为正值(>0‰)。在C3植物占优势的地区,植物根区呼吸作用产生的CO2经扩散后,净δ13C值为-22.6‰(Cerling et al., 1991;Boutton et al., 1998;Wu Y et al., 2018)。含水层沉积物中碳酸盐矿物(δ13C = ~0‰; Telmer and Veizer, 1999)溶解可增大地下水δ13CDIC值;在本系统中估计为~-17‰。因此,产甲烷过程可使得地下水δ13CDIC表现出增大的趋势。如图4a所示,趋势1清楚地指示了地下水NH4⁺来源于产甲烷过程。趋势2反映的是三价铁和硫酸盐还原环境。作为硫酸盐还原的结果,含水层中赋存硫化物,则有利于硫化物驱动的异化硝酸盐还原成铵过程。因此,该趋势线可归因于硫化物驱动的异化硝酸盐还原成铵形成的高NH4⁺地下水。

此外,部分样品NH4⁺浓度为6.5-1.0 mg/L,赋存于相对高的pH(~6.8)环境,即图4b中的组2。石英、钠长石、粘土矿物的零点电荷pH值为2-5,水铁矿为8.11,针铁矿为9.1(Appelo et al., 2002;Heidmann et al., 2005)。即,在研究区地下水pH值条件下,石英、钠长石、粘土矿物表面带负电荷,吸附阳离子(包括NH4⁺);水铁矿、针铁矿表面带正电荷,吸附阴离子。组2更有可能指示了溶液中Ca2+、Mg2+、Na⁺等载荷的增加,与吸附的NH4⁺发生了阳离子交换。图4a、b中组1的样品分布于较为宽泛的pH值和δ13CDIC值范围内,表明即使具备有利的氧化还原和pH值条件,若沉积物中有机质含量低或吸附的NH4⁺载荷低,亦不会造成地下水NH4⁺的富集。这反映了含水层介质地球化学条件的不均质性。

在图4c中,虚线指示化肥、雨水、红壤、生活污水、碳酸盐溶解五个单元(趋势)的理想混合线(Wu Y et al., 2018; Roy et al., 1999),并构成一个多边形。大部分样品落在上述多边形内部,或理想混合线上,表明该五个端元或趋势是地下水NO3-的主要来源。数个样品落于该多边形外围,且在生活污水端元的边缘,远离红壤端元,可能与土壤及沉积物氮匮乏有关。大部分样品NO3⁻浓度低于10 mg/L,且其NO3⁻/Na⁺比值主要靠近生活污水端元,适度地迫近红壤单元(图4d);表明土壤N和生活污水是地下水低浓度NO3⁻的主要来源。高浓度NO3⁻样品迫近化肥端元,表明化肥是区内地下水NO3⁻潜在污染的主要来源。

H2CO3导致的硅酸盐水解和碳酸盐溶解生成摩尔比值为2.0;因为HCO3-的存在,溶液呈中性至碱性。H2SO4、HNO3导致的碳酸盐溶解使得+ Mg2+)比值为1.0(Mukherjee et al., 2009; Wu Y and Wang Y X, 2014; Wu Y et al., 2018)。在HCO3-/(Ca2++ Mg2+) vs I关系图中(图4e),低碘浓度分布于H2SO4、HNO3溶解碳酸盐及H2CO3溶解硅酸盐、碳酸盐端元和溶解性有机碳降解趋势线范围内,表明这些过程形成了地下水I的背景浓度。因此,低I浓度分布于较为宽泛的pH范围内(图4f)。增加的地下水I浓度全部落于有机碳降解趋势范围内,指示还原条件下的有机质降解是高碘地下水形成的主要过程。碘离子(I⁻)是地下水I的主要形态,碘酸盐离子(IO3⁻)和有机碘是土壤、沉积物碘的主要形态;铁(氢)氧化物是沉积物碘的宿主之一;碘酸盐离子还原成I⁻可显著地增加地下水I浓度,因为后者的吸附能力弱(Li J X et al., 2017; Wang Y X et al., 2021)。因此,在还原环境中,一方面有机质降解释放I,另一方面,IO3⁻还原增加了地下水I⁻浓度;二者共同导致了高I地下水的形成。有机质降解产生的溶解性无机碳可增加地下水pH值,使得高I浓度伴随着较高的pH,进而表现出图4f中的趋势2。

图4 鄱阳湖平原地下水NH4⁺与δ13CDIC (a), pH (b); NO3⁻/Na⁺与Ca2+/Na⁺ (c), NO3⁻ (d); I与HCO3⁻/(Ca2+ + Mg2+) (e), pH (f)关系图Fig. 4 Plots of NH4⁺ vs δ13CDIC (a) and pH (b); NO3⁻/Na⁺ vs Ca2+/Na⁺ (c) and NO3⁻ (d); I vs HCO3⁻/(Ca2+ + Mg2+) (e) and pH (f) in the groundwater of the Poyanghu Plain

3 官山河流域地表水体氮磷形态和载荷

图5 官山河流域地表水体氮(a)、磷(b)形态空间分布情况Fig. 5 Spatial distribution of N(a) and P(b) species in surface water of the Guanshanhe River Catchment

4 官山河流域生态环境地质风险评价区划

4.1 评价方法

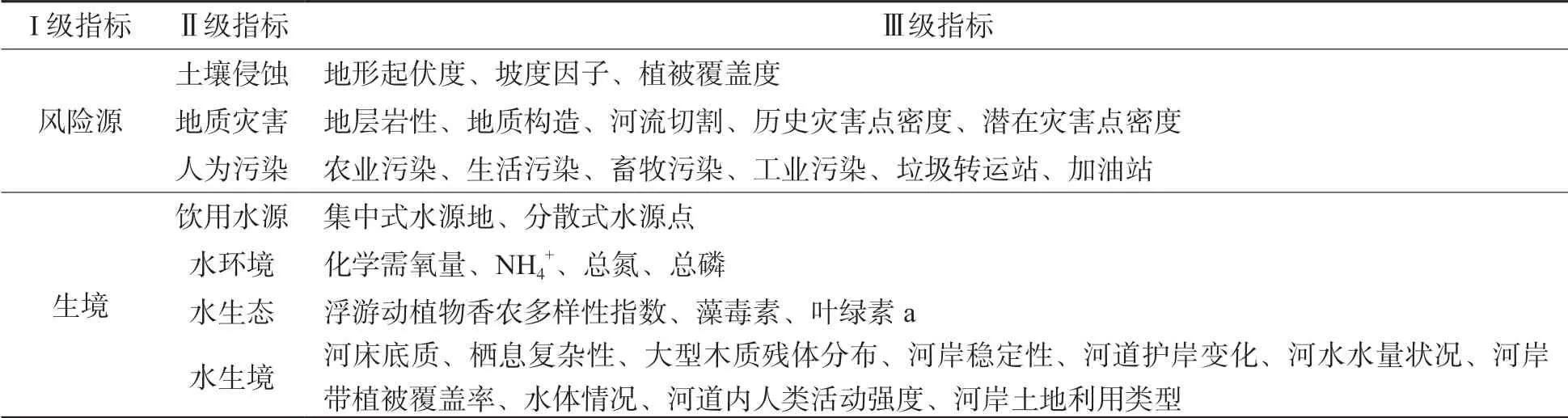

基于“风险源-受体”评价框架,以风险源和生境作为一级指标,土壤侵蚀、地质灾害、人为污染、饮用水源、水环境、水生态、水生境7个能够反应风险源和生境情况的因子作为二级指标(表1)。结合流域特性,二级指标下设35个三级指标,综合评价流域生态环境地质风险状况。

表1 生态环境地质风险等级评价指标体系Table 1 Evaluation index system of eco-environmental geological risk grade

构建流域生态环境地质风险评估数学模型:

式中,ER为流域生态环境地质风险指数;H为风险源危险度;V为生境脆弱度;wi为i指标权重;i为Ⅱ级评价指标编号;n为Ⅱ极指标数量。生态环境越脆弱,受体潜在损失度越大,生态风险越大。其中,H表征不同风险源的发生概率及强度:

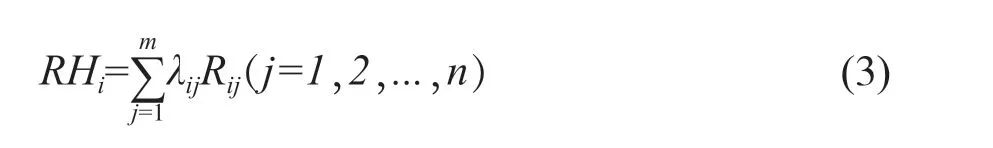

式中,i为风险源类别;n为风险源类型总数;RHi为第i类风险源危险度;βi表示第i类风险源权重。其中:

式中,Rij为第i类第j级风险源危险度指数;i为风险源类别;j为第i类风险源的等级数;m为总级别数;λij为第i类第j级风险源权重。

通过水文地质分析,将官山河流域划分为21个子流域,以各子流域为基础评价单元进行各二级指标及生态环境地质风险评价区划。评价结果分为1-5级,级数越高,风险越大。

4.2 土壤侵蚀

使用Arcgis空间分析工具,根据流域DEM数据提取地形起伏度及坡度因子,通过加权平均计算得出子流域地形起伏度及坡度因子值;基于遥感解译的土地利用类型,计算得出子流域植被覆盖度,综合评价区划流域土壤侵蚀风险。中上游大部分子流域土壤侵蚀风险较高,为4级(图6a)。子流域3、19、20、21土壤侵蚀风险为3级。子流域1和2土壤侵蚀风险较低,分别为2级和1级。土壤侵蚀风险来源于较大的地形起伏度及坡度因子。流域中上游地形起伏度较大,易使降雨裹挟泥沙汇入地表径流。流域下游六里坪及入库口处地势变缓,建筑物覆盖程度高,土壤侵蚀风险较低。

图6 土壤侵蚀(a)、地质灾害(b)、人为污染(c)、引用水源(d)风险评价区划Fig. 6 Zonation of risk assessment of soil erosion (a), geologic hazard (b), anthropogenic contamination (c) and drinking water sources (d) in the Guanshanhe Catchment.

4.3 地质灾害

基于水文地质、环境地质和地质灾害调查,计算子流域地层岩性、地质构造、河流切割、历史灾害点和潜在灾害点密度指标,综合评价区划流域地质灾害风险。流域地质灾害风险涵盖2-4级,子流域1、15、16地质灾害风险较高,为4级(图6b);六里坪镇、吕家河村、田畈村分别位于上述三处。地质灾害高风险主要受地层岩性、地质构造特征控制。子流域1地层岩性稳定性较差,广泛分布第四系松散沉积物及强风化石英片岩、片麻岩;区内断裂带发育,存在较多历史灾害点。子流域15和16虽然岩体稳定性较强(石英岩、石英片岩、凝灰岩),但断裂带沿河流走向发育,易发生地质灾害。其他子流域岩土稳定性较好,断裂带发育程度不高,风险均为中低级。

4.4 人为污染

基于野外调查,计算子流域农业污染、生活污染、畜牧污染、工业污染、垃圾转运站及加油站风险值,综合评价区划流域人为污染风险。流域人为污染风险为1-4级;子流域1和2有较高的人为污染风险,分别为4级和3级(图6c),六里坪镇位于该区域,此处地势较为平坦,是人类生活聚集区和工业产业园较为发达的地区,生活污染物及工业废水是其潜在污染源。农业生产及畜牧养殖规模在子流域21和16较其他流域大,是潜在污染源。流域中上游人为污染风险为1-2级。

4.5 饮用水源

区内存在集中式水源地3处,分散式水源地40处。根据子流域各类水源地(点)空间分布特征,综合评价区划流域饮用水源风险。流域饮用水源风险涵盖1-5级。子流域3、16、17、18、21饮用水源敏感程度最高,为5级(图6d);八亩地村、田畈村、马蹄山村、西河村、杉树湾村位于这些区域。子流域3、17、18分布有水厂或集中式饮用水源地,子流域16和17分散式饮用水源点密度较高。子流域5和7饮用水源敏感程度较高,为4级;孤山村和官亭村位于上述两处;这些子流域面积较小,但分布较多的分散式饮用水源点,受到污染后直接威胁当地村民用水安全。其他子流域无水厂或集中式水源地,分散式水源点密度较低,风险为1-3级。

4.6 水环境

选取河水及地下水体样品化学需氧量、Mn、NH4⁺、总氮、总磷指标,采用内梅罗法综合评价区划流域水环境。流域水环境风险涵盖3-5级,整体为中高风险。子流域1、2、8、10、12、13、17、20为高风险(5级)(图7a),六里坪镇、骆马沟村、赵家坪村、铁炉村位于这些区域;除子流域2主要风险源为氨氮外,其它主要风险源为总氮及总磷。子流域4整体水质中等,为3级,官山河水库位于该区域,水库表层水质优于Ⅲ类水;水库底层水总磷含量较高,为V类水。其他子流域均为4级,主要风险来源为总氮和总磷,这可能与农业、生活污水及畜牧养殖废水直接排河有关。

4.7 水生态

采用浮游动植物香农多样性指数和藻毒素、叶绿素a浓度综合评价区划流域水生态风险。流域水生态风险涵盖2-3级。子流域1、4、5、9、13、14风险较高(图7b)。子流域4、13、14风险来源于浮游生物多样性指数较差,群落结构较为单一。子流域1风险来源于处于强富营养化状态的叶绿素a浓度,子流域5和9风险来源于偏高的叶绿素a浓度。由于官山河为峡谷型河流,地形起伏大,流速快;且数据采集时节多发暴雨,不利于浮游动植物生长繁殖,流域整体水生态风险较低。

4.8 水生境

选取河床底质、栖息复杂性、大型木质残体分布、河岸稳定性、河道护岸变化、河水水量状况、河岸带植被覆盖率、水体情况、河道内人类活动强度、河岸土地利用类型十个指标,综合评价区划流域水生境风险。流域水生境风险涵盖1-3级,子流域1、2、16为3级(图7c)。子流域1和2风险来源于河岸带植被覆盖率较低、河道内人类活动强度较高、河岸土地利用类型为耕地或建设用地。子流域16风险来源于河岸稳定性较差,河道护岸设施不完善。流域中上游人类改造强度较低,生态稳定,为低风险。

4.9 生态环境地质综合评价

基于上述七个二级指标评价区划结果,综合评价区划流域生态环境地质风险。子流域1、3、16、18生态环境地质风险为5级(图7d),六里坪镇、八亩地村、田畈村和马蹄山村分别位于上述四处。子流域1风险来源主要为地质灾害和人为污染。子流域3、16、18均为饮用水源高度敏感区,有自来水厂分布或分散式水源点较为密集。子流域7、17、21为4级;子流域7风险来源于土壤侵蚀和水环境风险;子流域17和21风险来源于饮用水源和水环境风险。子流域4、6、10风险为I级,官山水库、分道观村、骆马沟村分别位于上述三处;其人为污染、饮用水源、水生态、水生境风险低,但存在土壤侵蚀隐患。

图7 水环境(a)、水生态(b)、水生境(c)、生态环境地质综合(d)风险评价区划Fig. 7 Zonation of risk assessment of water environment (a), water ecology (b), water habitat (c), and combined ecologicalenvironmental geology (d) in the Guanshanhe Catchment.

5 结论及建议

以鄱阳湖、洞庭湖、丹江口库区为典型区,调查研究了长江中游河湖湿地主要生态环境地质问题,获得以下主要结论:(1)江汉-洞庭平原及鄱阳湖平原赋存原生高砷、铵、铁、锰地下水,鄱阳湖平原发育高碘地下水;江汉-洞庭平原亦出现高磷地下水;(2)Fe(Ⅲ)还原溶解是高砷、磷地下水形成的主要过程,微生物介导的有机质降解是高铵、磷、碘地下水形成的主要因素;(3)土壤N、生活污水和化肥是鄱阳湖平原地下水硝酸盐主要来源;(4)在洞庭湖平原,受污染的地下水向地表水排泄增加了地表水污染物载荷,潜在地导致了地表水污染;(5)官山河流域地表水体总氮、总磷超标,水质多劣于Ⅲ类标准,有机氮对总氮贡献较大;其子流域存在不同等级的土壤侵蚀、地质灾害、人为污染、饮用水源、水环境、水生态、水生境风险。

针对上述生态环境地质问题,我们建议:(1)开展鄱阳湖“五河”及洞庭湖“四水”水体富营养化和重金属调查研究,查明其成因机理和演化趋势,提出修复治理措施;(2)加强长江干流、“五河”、“四水”流域水利工程建设运营过程对生态环境影响的研究,提出土地利用、重大工程、旱涝灾害防治规划建议;(3)持续开展综合地质调查工作,促进交叉学科发展。