重温艺术档案再获感动惊喜

沈承宙

最近,我在整理几十年来收集的艺术档案,有许多是珍贵的第一手资料,准备贡献给武汉市文旅局艺术资料库。其中有两盒,是我于1989年,几乎用了大半年时间,为了给《中国音乐年鉴》1990年卷撰写“中国音乐剧的十年回顾”而收集的1980-1989年来自全国各地的24部原创音乐剧的资料。

1989年春,我收到中国艺术研究院音乐研究所中国音乐年鉴总编辑韩锺恩先生来信。他在信中说:“你把音乐剧带到中国来已经十年了,能不能把这十年中,中国音乐剧的发展情况写一篇文章,发表在1990年卷《中国音乐年鉴》上。”为了完成这个任务,我在文章写作完成前,除了一直关注着我能看到的各地艺术刊物,摘录我所需要的信息之外,我还给全国几十个艺术专业院团写信,征集这方面的信息。那个时候,通信不发达,完全靠一封一封地写信、寄信;我也无从了解我发出的几十封信是否全部被收到。当时,全国各艺术院团的日子都不好过,这些院团有没有艺术创作活动,有没有资料存档,有没有热心的专业人员能给我回复,或者虽然复信寄了资料,却又由于邮政的失误而没有传到我的手里,这些都无从而知。从3月至12月,我和其中的一些院团往返通信三四次,艰难地得到了这24部原创音乐剧的一些不很完整的資料。这样,加上我从刊物上的摘录,一共收集到1980-1989年的41部原创音乐剧的信息。

日前,我用整整三天时间,重温复读了这些30多年前收集的艺术档案。我发现,这些资料依然是鲜活的,是有温度的,给了我许多惊喜和感动。

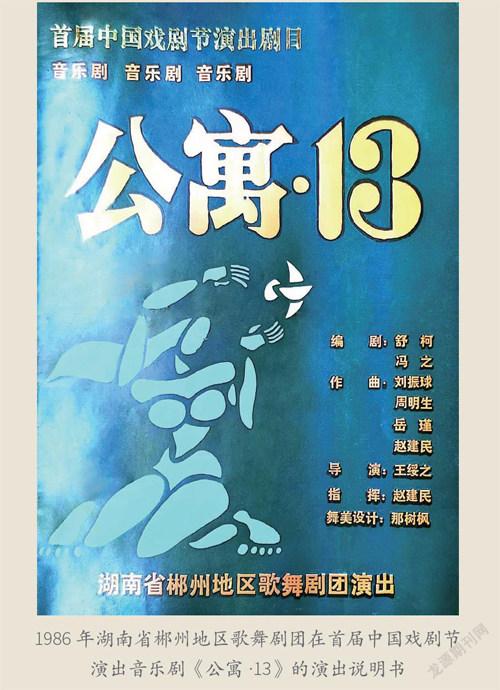

仔细品味这些剧目在种类上的名称,就很有意思。湖南省郴州地区歌舞剧团创作的《公寓·13》,就直接称作“音乐剧”。最有意思的是,在1986年《公寓·13》的演出说明书上,醒目地写上了三个“音乐剧音乐剧音乐剧”。原来,“重要的事情要说三遍”在1986年就有了!

直接称为音乐剧的有上海歌剧院的《雁儿在林梢》、哈尔滨歌剧院的《山野里的游戏》等;中央歌剧院的《结婚奏鸣曲》、上海歌剧院的《水乡浪漫曲》、重庆歌剧团的《哭嫁的新娘》等都称作音乐喜剧;泉州歌剧团的《台湾舞女》称作闽台音乐剧;贵州省铜仁地区文工团的《圆》称作现代音乐剧;湖南省长宁县歌舞团的《爱情变奏曲》称作微型音乐剧。

这个时期的剧目创作,主创人员的创新意识是十分突出的,在剧目种类上也有体现。比如天津歌舞剧院的两部剧目,《弗尔玛之光》称作无场次现代歌剧,《梦的衣裳》称作探索性轻歌舞剧。辽宁歌剧院的剧目,除了《黑夜的眼睛》称作抒情音乐剧外,其他五部基本上都称作轻歌剧:《友谊和爱情的传说》称作抒情轻歌剧,《潘金莲》和《海风轻轻吹》称作荒诞轻歌剧,《茉莉啊茉莉》称作讽刺轻歌剧,《桃花湾的娘儿们》称作轻喜歌剧。从1979年开始,辽宁歌剧院一共创作演出了六部轻歌剧。

1980年代初,由于音乐剧还不太被人们了解,所以有一些剧目仍然叫作歌剧。比如这个时期最早的,由湖南省湘潭市歌剧团1980年创作演出的《现在的年轻人》,仍然称作歌剧;后来由中央歌剧院接手,在北京演出的版本也称作歌剧。

总之,在剧目种类的称呼上,各家院团各行其是,名目繁多,但是,却都是在我征集音乐剧剧目的回复中作为音乐剧剧目寄给我的。

我在文艺刊物上发现,贵州省铜仁地区文工团创作演出了一部剧名为《圆》的音乐剧,曲作者的名字叫雅文。

我的岳母杨小蕙是贵州大学艺术系教师,我的内弟杨建新是贵州省京剧团演奏员,我心里想,他们可能会认识作曲家雅文的。我写信询问,果然,他们都认识,于是我给雅文先生去信咨询。当我开始动笔写“中国音乐剧的十年回顾”的时候,惊喜地收到雅文先生非常热情的回信。他还寄来了他亲自签名赠予的演出说明书,以及一册字迹不太清晰的油印的剧本。雅文先生在信中说,是铜仁地区文工团团长小艾,专程到贵阳来邀请他为剧目作曲的,这份油印剧本就是小艾送来的,封面上写着:“给作曲家雅文老师小艾1989.5.14.”。细细对照说明书,才知道文工团团长小艾的大名叫艾北方,而且他的剧组职务是“总演出人”。那时,“制作人”的称谓还没有问世呢,把剧组的负责人叫作“总演出人”,已经是非常超前了。

为了了解更多信息,我给贵州省铜仁地区文工团艾北方团长写了信。但是一直没有收到回信。直到《中国音乐年鉴1990年卷》出版了,1991年8月底,我收到了艾北方团长的回信。他告诉我,我寄给他的这封信,邮政局误送到地区京剧团去了,居然在地区京剧团办公室里搁置了一年半,在一个偶然的情况下,他才发现了这封信。他和编剧张西铭急忙到团里去找资料,可是这时候已经找不到任何资料了,他们给我各写了一封介绍这个剧目的信。幸好,一年多以前,我已经得到了作曲家雅文先生给我的一些资料。

雅文先生在信中说,“导演是一位搞话剧的年轻人”,他以前不认识。我再细看说明书,惊喜地发现,说明书上赫然写着“导演孟京辉(特邀)”。哇!今天名闻全国的大导演孟京辉,33年前竟然担任过早期中国音乐剧的导演。推算一下,当时孟京辉真的很年轻,大概刚刚从中央戏剧学院毕业吧。

1989年10月26日,铜仁地区行署副专员陈正年在《圆》首演后召开了座谈会,中国话剧研究会副会长兼秘书长、文化部戏剧专员李汉飞等一众北京请来的专家,对“老少边穷”地区为了演绎一个古老的故事能找到一个新的切入点,探索一种新的呈现方式,创作演出一部音乐剧,并且全部起用青年演员,使一个地区级文工团得到一次跨越式的发展,给予了热情鼓励和支持。同时专家们希望在首演基础上,对该剧再做修改提高,争取带到北京去演出。

当时,贵州省是全国比较贫困的省份,铜仁又是贵州省比较贫困的地区,居然在中国音乐剧的第一个十年中没有缺席,奉献了一部“现代音乐剧”,令人肃然起敬。想想,也有道理。1950年代,北京、上海曾有一群志愿支边的艺术家,意气风发地到贵州省去,把一生奉献给了贵州省的艺术教育,培养了一代又一代艺术家,为边疆地区的文化艺术建设做出了默默无闻的贡献。

我的岳母杨小蕙先生,就是其中之一。大约六七年前,我去贵阳探亲,住在岳母家里。一天上午,有人敲门,我去开门,门口站着的竟然是李光羲老师。当时,李光羲老师和我都惊呆了。李老师问:“你怎么在这里?!”他以为走错门了,他说他是来看望杨小蕙老师的;我说您没走错,正是这里,我是她的女婿。李光羲老师说,世上真有这么巧的事啊!他和杨小蕙老师在1950年代初,是同一天到中央歌剧院报到入职的。后来,杨小蕙老师就支援贵州的艺术教育,到贵州大学艺术系当钢琴教师了。这次李光羲老师到贵阳来出差,抽空专门来看望60年前的老同事。

遗憾的是,我几次去贵阳,都没有能够见到雅文先生。我和雅文先生始终没有能够见面。如今,雅文先生和李光羲老师都已经去世了,令人唏嘘感慨……

在我收集到的41部音乐剧中,有13部是湖南省的,占总数的三分之一。这真是一个了不起的数据!当时,湖南省是全国各省自治区直辖市中唯一建立了省级歌剧研究会的,我记得时任会长是朱立奇;湖南省的专业歌剧院团,是全国各省中最多的,有一支高水平的勤奋的主创队伍,创作演出的歌剧音乐剧剧目也是各省中最多的,被称誉为“中国歌剧的绿洲”。

我在那次收集到的13部湖南音樂剧是:

湘潭市歌剧团的《现在的年轻人》(1980年湘潭首演,1982年中央歌剧院在北京演出);

湘潭市歌剧团的《蜻蜓》(1984年被文化部选中,为“文革”后全国第二次歌剧座谈会演出);

长沙市歌剧团的《灯花》(1984);

长沙市歌剧团的《酒干倘卖无》(1985);

株洲市歌剧团的《小巷歌声》(1986);

郴州地区歌舞剧团的《公寓·13》(1986);

新晃侗族自治县民族歌舞团的《茶花妹》(1986);

湘潭市歌剧团的《明月照山乡》(1988);

邵阳市歌剧团的《草莓之恋》(1988);

沅陵县辰河戏剧团的《T城酒家》(1989);

湘西苗族土家族自治州民族歌舞团的《山那边是海》(1989);

湖南省歌舞团的《九十九个梦》(1989);

长宁县歌舞团的《爱情变奏曲》(1989)。

这些剧目中,《现在的年轻人》《公寓·13》《小巷歌声》《蜻蜓》等在全国都有较大的影响。

正因为有丰富的艺术实践,所以成长起来一群主创人员——以刘振球为代表的作曲家群,以冯柏铭、盛和煜、张林枝为代表的剧作家群,以陶先露为代表的导演群,他们年富力强,作品丰盛,其中有不少人已经成长为国家级艺术专家,这在全国各省是首屈一指的。

作曲家刘振球从1989年9月到10月,连续给我写了六封信,共38页,谈他和湖南的歌剧音乐剧创作。他在信中告诉我:“从我创作第一部歌剧音乐起直至今天,我始终抱着一个宗旨,即我是在为中国的一个普通观众写戏,我期望获得他们的理解、喜爱,赢得他们的掌声和赞誉。……我一直是生活在民间音乐的汪洋大海中,我和我周围的人民一起歌唱,一起欢乐,以至多少优美动听的民歌旋律直到今天依然回荡在我的脑海中,久久不能忘怀。”他说:“我们更需要从人民的歌唱中深层地领悟一个民族的气质,民族的神韵,民族的精髓所在……民族意识和现代意识的结合,戏剧性和音乐性的高度统一,是我从事歌剧音乐剧创作的最高目标。”他畅谈了他在《中原女烈》《现在的年轻人》《蜻蜓》《深宫欲海》《公寓·13》《从前有座山》等剧目的创作过程及体会,有他音乐创作的谱例,甚至特殊乐器的手绘图。当时,新剧目《从前有座山》刚刚完成创作排练,预定1989年10月7日在长沙首演。

在刘振球的积极倡议下,湖南省戏剧家协会、湖南省戏曲研究所、湖南省歌剧研究会于第二届洞庭之秋艺术节期间,10月6日-8日联合举办湖南省歌剧音乐剧座谈会,湖南全省的音乐剧歌剧主创人员全部参加。我于9月29日收到邀请函。10月6日下午,我在全省座谈会上做了国内外音乐剧发展情况的讲座。正好,我在座谈会上把收集到的中国音乐剧第一个十年的情况向湖南的同行们进行了汇报。同时,10月7日晚,我有幸观看了《从前有座山》的首演。《从前有座山》参加了在1990年11月举行的全国歌剧观摩演出,我又观看了一遍,并写了一篇剧评,发表在《人民音乐》上(我保存着刘振球的全部信件,这次音乐剧歌剧座谈会的日程表、邀请函,以及我为我的讲座准备的一摞文稿)。在参加湖南省音乐剧歌剧座谈会后,10月9日,我顺便去湖南省艺术学校做了音乐剧讲座。

我也保存着1989年11月10日冯柏铭写给我的信。他在信中说:“我在北京收到你的信,在湖南给你回信。”那是因为,冯柏铭从湖南湘潭市歌剧团调到总政歌剧团不久,要到1990年3月后才具备办理家属调动的资格,所以在回到湖南探亲时,才能给我找到《蜻蜓》的相关资料。他给我寄来了《蜻蜓》的剧本(是从五年前湖南省的一个刊物上拆下来的),一份演出说明书——细读说明书,发现冯柏铭不仅是编剧,还是导演呢——以及一份1984年6月17日《湖南日报》发表的两篇剧评的复印件。

在我收集的湖南剧目资料中,还有一份是郴州地区戏剧工作室主任、剧作家冯之寄来的。冯之是《公寓·13》的编剧之一,除了给我寄来《公寓·13》的剧本、演出说明书和一张剧照外,还有两份他创作的音乐剧《田野和太阳》《黎明从血海升起》的剧本。

他在信中告诉我,《公寓·13》在参加第一届中国戏剧节的演出后,热闹渐渐归于平静,地区歌舞团的处境日益困难,几乎陷于瘫痪状态,资料无人保管,曲谱、录像都荡然无存,他寄给我的说明书和仅有的一张剧照都是从私人那里弄来的。近年来,他创作了五部歌剧的文学剧本,都因为难以付诸排练而搁置下来了,他很无奈,但不得不直面现实,用更多的时间和精力去写小说。

在歌剧音乐剧创作生态如此困难的情况下,还有这些主创人员在努力,还有这么多剧目问世,难能可贵啊!

在我收集的41部剧目中,辽宁歌剧舞剧院有6部,在数量上仅次于湖南。不过,湖南是全省13部,而辽宁歌剧舞剧院是一个剧院6部。从这个意义上来说,辽宁歌剧舞剧院的贡献是很突出的。

辽宁歌剧舞剧院的6部剧目是:《友谊和爱情的传说》《茉莉啊茉莉》《潘金莲》《黑夜的眼睛》《海风轻轻吹》和《桃花湾的娘儿们》,其中,除了《黑夜的眼睛》标明是音乐剧外,其余五部都称作轻歌剧。和我保持通信联系的是这6部剧目中前5部音乐创作的第一作曲家徐克,因为第6部剧目是1989年创作的,而徐克已于1988年离休了。他比我长一辈。他在给我写信的落款是“你的忘年朋友”。我和他是在1981年12月全国第一届歌剧座谈会上认识的;1984年夏,又在全国第二届歌剧座谈会上见面;1985年,他到武汉来,我陪他看戏和访问了好几天,在歌剧音乐剧创作上,有许多共同语言。

徐克在给我的信中说,辽宁歌剧舞剧院一直在探索歌剧创作的新路,从1979年就开始尝试创作轻歌剧,得益于领导的开明,有一支编剧、作曲、导演、舞美设计、演员比较齐全的、思想风貌蓬勃向上的队伍,尝试的效果很好,观众很欢迎,就一直坚持了下来。在创作过程中,确实受到西方音乐剧的启示,特别是听我说过,美国音乐剧“有一出戏能连续演出二十多年(这句话下面标上了重重的黑点),吸引着我们,启发着我们,鼓动着我们也想写出这样的剧目。”(他说的那部美国音乐剧是《异想天开》。)但他觉得毕竟还不十分了解音乐剧,所以一直把轻歌剧的名称沿用下来了。

徐克的这封写于1989年12月8日的来信,除了满满六页稿纸的创作感想外,还有一大摞辽宁歌剧舞剧院这几个剧目的演出说明书、报刊文章和广告、各地院团学演的感谢信复印件剪贴。这封信是用一个大信封邮寄的,后面贴了半面信封的邮票。

《友谊与爱情的传说》(根据宝林小说《唐人街的传说》改编),1980年至1982年在辽宁省内演出了125场;重庆歌剧团学演了75场;江苏省徐州地区文工团学演了50多场;本溪市歌舞团在城镇演出了94场,观众92956人次,在农村演出了18场,观众16800人次;河北省歌舞剧院、江西省歌舞剧院、江西省赣州市歌舞团、内蒙古哲里木盟歌舞团也都学习演出了。

《茉莉啊茉莉》(根据程志远编创的评弹《春梦》改编),1981年在沈阳红光剧场首演,连演69场。河南省歌舞团学演300多场,河南省歌舞团给辽宁歌剧舞剧院专门发了公函表示感谢。1983年,河南导演李水受新疆乌苏歌舞团邀请,执导了新疆版《茉莉啊茉莉》,在新疆巡演百余场,也专门写信给辽宁歌剧舞剧院致谢。此外,哈尔滨歌剧院也演出了该剧。

上述两个剧目在辽宁演出的数据,以及全国各院团热烈学演的情况和场次人数,都是今天不可想象的。思辨一下其中的利弊得失,很有启发。那时版权法还没有出台,见到好戏就可以不受约束地学演,一个好剧目的效应能得到充分展现。演出场次多了,看到戏的观众多了,这原本是好事呀!联想起,也是第一个十年中的优秀剧目《芳草心》(1984),几乎全国的歌剧院团都学演了,主题歌《小草》几乎回响在神州的每一个角落。如果没有这么普遍的学演,没有这么大的覆盖面,《小草》能从1984年唱到今天吗?!再想想今天的许许多多剧目,动辄投资千万,上演三五场就没有音信了;还有些投资不菲的好剧目,现在好像没有纷纷学演的风气了,要么是版权持有者不给,要么是學演要付出很贵的版权费,作品作者的权益是得到了保护,可是作品的传播却得到了约束。孰是孰非?有没有既能保护好作品和作者的权益,又有利于好作品广泛传播的举措呢?

上海歌剧院有五部剧目:1981年的《海峡之花》;1982年的《花店》(《风流年华》);1987年的《水乡浪漫曲》,1988年的《雁儿在林梢》;1989年的《请与我同行》。

上海是中国开放最早的城市,是对新生事物最敏感最能敞开胸怀宽容接受的城市。我在《中国音乐剧第一个十年》的文章中,提到了中国音乐剧发展初期的三次重要的会议,第一次是“文革”后1981年12月在北京举行的第一次全国歌剧座谈会,在这次会议上,我做了美国音乐剧考察报告;第二次是1984年6月在北京举行的第二次全国歌剧座谈会,《芳草心》《蜻蜓》就是在这次座谈会上演出的(我还保存着“1984年歌剧座谈会名单”);第三次正是由第13届上海之春组委会主办、上海市文化局艺术创作中心、上海歌剧院《歌剧艺术》(现为《歌剧》)杂志编辑部联合承办、于1988年5月召开的全国音乐剧研讨会。这是在我国举办的第一次全国性的为期一周的音乐剧研讨会(我保存着第13届“上海之春”音乐剧研讨会的出席名单)。这次研讨会正是在上海歌剧院举行的。

当时,上海歌剧院的《歌剧艺术》编辑部,是全国歌剧人、音乐剧人的家,我的许多关于音乐剧的文章,都是在这份刊物上发表的;我每次到上海探亲或出差,有事没事都要到编辑部去坐坐,和商易老师及编辑部的老金、小毛等朋友们,坐在一起喝茶聊天,聊聊歌剧音乐剧那些事,然后商易老师会在歌剧院附近找一个餐馆,大家一起吃一顿饭,就像回家探亲一样。

时任上海市文化局艺术创作中心主任的严明邦,是1950年代我在上海青少年宫学生艺术团合唱队的小伙伴,我们还是同一个男高音声部的呢。他的夫人史蜀君是我们在上海学生艺术团话剧队的伙伴。1958年5月,我和史蜀君一起响应国家号召,到湖北去当“第一代有知识的农民”,而且我们还在同一个洪湖县国营大沙湖农场,我在第一分场,史蜀君在第二分场;同在1959年秋天,史蜀君考取了中央戏剧学院导演系,我考上了武汉人民艺术剧院歌剧班。所以我每次到上海探亲出差,也总会和严明邦、史蜀君两口子见面。

记得是在1979年,上海歌剧院导演俞慎带着他的助手到武汉来看武汉歌舞剧院的歌剧《青春之歌》。因为我是《青春之歌》的编剧之一,又是上海人,所以剧院领导让我陪同俞慎导演一行。当时,俞慎导演除了要剧本之外,还把音乐总谱也抄了一份带回去,想在上海排练演出。由于种种原因,这个计划没有实现。

我和上海歌剧院还有一层未了的缘分,我出生在上海,读书在上海,家人大都在上海,我的家人都希望我能调回上海工作。1982年,我开始办理申请调动到上海歌剧院的手续。那时,要想调进上海工作,难度太大太大了,几近科幻情节。当时上海的政策是,国家编制的干部,从上海调出一个才能调进一个,排老长老长的队了,不知道要等到猴年马月才能轮到我。等了几年,毫无音信,万般无奈,只好放弃。所以我是一个在外地工作的上海人。

扯远了,回到剧目上来。当时担任上海歌剧院剧目创作室副主任、《雁儿在林梢》的编剧刘志康,给我回了一封长信。在这封信中,他首先表示同意我的一个观点。那指的是,1988年5月在上海歌剧院召开的全国音乐剧研讨会上,有与会者提出,希望给音乐剧界定一个明确的概念。我当时发言说,音乐剧是一项刚刚引进到我国的新的音乐戏剧品种,即使在西方也是具有多样性的。对于一个新生事物,不宜过早地把它规定在一个框架之内,应该给它一个宽松的发展空间。刘志康认为,音乐剧“具有基本的美学特征,却并非如欧洲歌剧那样已经具有相对稳定的模式,因此应该容许和支持做各种各样的探索,也可以尝试不同的演出形式,而不应该过早地来画框框、定调子,规定什么才是严格意义上的音乐剧”。

刘志康在信中非常详细地给我介绍了《雁儿在林梢》和《水乡浪漫曲》的创作演出情况。刘志康的细致认真周到令我深深感动,他在信中抄录了九段刊物发表的对《雁儿在林梢》的剧评摘要,并对每一位主创人员,包括主要演员都做了非常详细的介绍。

《雁儿在林梢》(根据琼瑶同名小说改编),1988年2月11日于上海人民大舞台首演,连续演出5场,观众5974人次;1988年5月入选第十三届“上海之春”,参加演出;1989年3月,再度演出10场,观众11498人次。一个剧目三度公演,这在上海歌剧院也是少有的。

刘志康还给我寄来了《雁儿在林梢》的演出说明书以及在上海之春的演出说明书,一份《上海文化艺术报》,五份上海歌剧院编印的《歌剧之声》。我注意到演出说明书的两个特点,一是在说明书上印上了场序和故事发生的地点,这是在我所有收集到的说明书上没有的;二是说明书上有广告,这可能是除了上海以外,其他地区还没有意识到的市场经营方式。

我还收到了音乐喜剧《水乡浪漫曲》导演沈尚玖的先生陈履禄寄来的信。他告诉我,沈尚玖导演1989年7月去美国考察歌剧艺术了,一时半会儿回不来,为了不耽误我的工作,由他代笔回复。陈先生给我寄来了《水乡浪漫曲》的演出说明书,以及他能在家里翻箱倒柜找到的一张剧照和一张排练照。

今天,上海已經成为中国音乐剧最繁荣的城市,和上海歌剧院、《歌剧》杂志几十年来为音乐剧事业所做的努力是分不开的。

接着,我要说说福建省泉州歌剧团的两部剧目。一部是闽台音乐剧《台湾舞女》(1985),一部是侨乡歌剧《蕃客婶》(1988)。

我一直认为,湖南和福建泉州的歌剧音乐剧,是除北京、上海以外,内地各省市中两支对歌剧音乐剧事业很有贡献的队伍。

《台湾舞女》和《蕃客婶》的资料——《台湾舞女》的演出说明书,泉州歌剧团编印的《侨乡歌剧》的1985年第4期整整四版关于《台湾舞女》在北京演出的报道和剧评;《蕃客婶》的演出说明书、文学剧本、第一场第三场两张剧照,还有一首用手抄写的二重唱“我等你,放心走”歌谱,都是剧作家王再习和作曲家杨双智亲自关照歌剧团资料员翁黎珍整理抄录后寄给我的。

闽台音乐剧《台湾舞女》首演于1985年4月20日;在北京的演出是第100场,时任全国人大常委会副委员长彭冲、廖汉生,全国政协副主席康克清、杨成武,文化部部长朱穆之等领导出席观看,中宣部副部长贺敬之为剧团的刊物《侨乡歌剧》题写刊名,中国剧协副主席吴祖光、中国音协副主席李焕之、著名戏剧家马少波为演出题字,丁毅同志亲自执笔撰写剧评。这可能是中国的音乐剧剧目第一次有这么高规格的阵势吧。

《蕃客婶》首演于1988年10月29日,演出了35场。一台剧目在一个地级城市能连续演出35场,也是一个了不起的数据。

和泉州歌剧团一样,我也收集了天津歌剧团两部剧目:1986年的无场次现代歌剧《费尔玛之光》,探索性轻歌舞剧《梦的衣裳》

《费尔玛之光》是根据鲍昌小说《祝福你,费尔玛》改编的,写一位数学家和女作曲家的爱情故事。在天津市第一届戏剧节上演。《梦的衣裳》改编自琼瑶的同名小说。

和我保持联系的是天津歌舞剧院艺术室的杜悦新先生。老杜和我交往很久了,他在北京观看了中央歌剧院演出的中文版美国音乐剧《乐器推销员》和《异想天开》后,曾代表天津歌舞剧院专程到武汉来和我交流、探讨音乐剧。我们深谈了多次,他要走了我翻译的几部美国音乐剧的剧本复写稿,想回去和剧院领导商量,从中选择剧目排演。但由于后来剧院体制改革的原因,这个设想没能实施。

为了回复我的征集,老杜给我写了4封共14页的信,除了寄给我两部剧目的演出说明书和剧评外,对这两部剧目的具体情况说得很少,因为《费尔玛之光》演出场次很少,《梦的衣裳》又陷入了折磨人的版权法律争议,对这两部剧目没有多的话好说,倒是对剧院的处境大发感慨。那时,天津歌剧团正在改革当头,上面的意向是把歌剧团和歌舞团合并,重点发展歌舞事业,在市领导直接指挥下,创作演出了大型音舞诗画《唐宋风韵》。250人的演出阵容,十分壮观。1989年10月进京,参加中国艺术节的演出。相形之下,独立建制的歌剧团不复存在,歌剧演员人心涣散,受社会思潮影响,纷纷走穴,歌剧排练无法组织,歌剧事业从此停摆。原来想选择一部中文版美国音乐剧排演的计划也彻底泡汤。说起这些,老杜无限伤感。一项事业,从无到有,要经过几代人的努力,才能形成气候;可是方向一改变,这项事业就慢慢地淡出人们的视线了。这样的伤感,我十分理解,因为我也经历过。

唐山歌舞团在这个时期也很活跃,贡献了两部剧目:《时髦青年和怪味鸡》和《红腰带》。我和唐山歌舞团编导室主任、作曲家杜滨保持着联系。唐山歌舞团的这两部剧目是非常有时代特点的,从剧名就可以感觉到一股时代气息。《时髦青年和怪味鸡》的三位导演李术、于英、常学礼写过一篇文章《新的尝试》。人们以为,这部戏的导演一定是年轻人,其实不然,除了常学礼刚到不惑之年外,李术和于英都已经年届花甲了。他们说:“剧本初稿写出后,我们爱不释手,感到它生活气息浓,时代脉搏贴得紧,人物有血有肉,戏的写法很别致。”于是三位导演努力追求舞台呈现的新与美。这两个剧目非常受唐山观众欢迎。

我收集到中央歌剧院的三部作品。第一部是1982年的《现在的年轻人》。这个剧目是湖南省湘潭市歌剧团创作首演的,中央歌剧院能放下身段,认可一部省属地区级剧团的作品,接过来略做修改进行公演,显示了国家级院团的胸怀。在北京公演时,受到观众热烈追捧,可以说盛况空前。当时电视台正在热播日本电视连续剧《姿三四郎》,而《现在的年轻人》特殊的魅力,把观众吸引到剧场来了。难怪《北京青年报》报道说:“《现在的年轻人》大战日本《姿三四郎》!”

第二部是首演于1982年的《结婚奏鸣曲》。第三部首演于1988年,中日艺术家联合演出,中央歌剧院和海政歌剧团共同参加的《歌仙——小野小町》。

中央歌剧院艺委会主任刘诗嵘先生和艺术室的汪存一老师给予我很多帮助,寄来了《现在的年轻人》和《结婚奏鸣曲》的剧本、演出说明书和10份剪报。

刘诗嵘先生在1989年4月30日和6月10日给我的信中说到道:“于此期间,我应维也纳室内歌剧院的邀请,去了一趟奥地利。虽然只有短短的一周,加上那时国内正乱,人在外边也牵肠挂肚的。此行最大的收获是看了一出别处难得一见的独幕歌剧《死神退位》,是两位捷克犹太裔作曲家创作于二战集中营的作品,具有强烈的反法西斯色彩。1944年,两位作曲家均牺牲于集中营煤气室。1970年代,遗稿在英国被发掘出来,演出颇获成功。我得到了它的英译本(也有德文原稿),草译出来,颇为震撼人心。”他在信中还说,中央歌剧院很希望排演《悲惨世界》,他已经翻译了《悲惨世界》和《剧院魅影》的初稿,期待6月“邹德华去美国,不知此行能否找到取得《悲惨世界》上演权的路子。”

刘诗嵘先生在1989年10月9日给我的信中说:“前些天我们接待了苏联大剧院的导演安西莫夫,他带来了一个录像带,介绍了一部苏联近年创作的音乐剧《晚年》(若直译则是《落日》),講的是1910年左右俄国犹太人家庭中两代人的隔阂。戏和音乐都很不错,而且使人马上想起《屋顶上的提琴手》。但其中的冲突和结局却完全相反。姑且不论两剧的优劣,但是十月革命前的俄国犹太人中大概普遍有着两代人的冲突和隔阂,而且以后仍生活在苏联的犹太人,和到了美国的犹太人,必然会产生不同的结局吧!这位导演还向我们介绍了苏联作曲家谢巴林从莎士比亚戏剧改编的歌剧《驯悍记》,可能的话,明年我们想排这个戏,并请他来导演。”

我也收集到重庆市歌剧团的两部剧目。

重庆市歌剧团剧作家陆棨在1989年9月和12月给我写过两封信,告诉我在他的歌剧《火把节》上演之后,又连续创作了两部音乐喜剧:《哭嫁的新娘》于1989年在重庆首演,另一部《我的幺表妹》,年底将在四川省凉山彝族自治州首演。这两部剧目都将参加1980年春天的四川省歌剧节。

陆棨先生还随信寄来了他的论文《歌剧思维初探》,那是他为西南三省四方戏剧理论研讨会写的。来信中,他对当时艺术院团的境况十分担忧,社会思潮的影响,流行音乐的冲击,专业人员纷纷涉足舞厅歌场,日常排练受到干扰,完全无法从严要求。文艺体制问题不解决,歌剧音乐剧的创新探索难以进展。他自己即将从重庆市歌剧团调到重庆戏剧家协会,院团的事情他也就管不了了。

看来,文艺体制的改革,社会思潮的冲击,是当时全国各艺术院团普遍需要解决的问题,从国家级院团到省地级剧团无不如此。

1989年12月20日,合肥市歌舞团用公函的形式给我寄来了抒情歌曲剧《冰湖上的篝火》的有关资料。《冰湖上的篝火》首演于1984年9月20日,在合肥市和安徽省获得许多奖项。1984年12月,应中国音协邀请到北京演出6场。时任中宣部副部长贺敬之观看演出并接见全体演职员,他赞扬《冰湖上的篝火》剧本新、音乐新、导演手法新,为中国新歌剧开创了一条新路(大意)。中国剧协主席曹禺先生观剧后,挥笔题词:“如琴湖的歌声在冰湖上燃烧。”(注:如琴湖是剧中的湖名。)

合肥市歌舞团给我寄来了演出说明书、剧本、座谈会记录稿、中国音协副主席李凌对剧目评论的专稿,还有一篇导演随笔“几点思考”,定睛一看导演的名字,我愣了!再细看演出说明书,确认导演真的是蒋维国啊。今天香港演艺学院院长的蒋维国先生,当初也是中国早期音乐剧的导演啊!

我重读老档案的第一部剧目是铜仁地区文工团的《圆》,我惊喜地发现导演竟是孟京辉;我读到最后一部剧目《冰湖上的篝火》的导演竟是蒋维国。从头到尾,惊喜连连。在这些档案的收集中,我得到过多少当时的歌剧音乐剧界的朋友的帮助啊。我愿把这些惊喜和感动记录下来,和大家分享。也非常欢迎研究中国音乐剧史的朋友们,到武汉来查阅这些保存下来的宝贵档案。