股神经联合坐骨神经阻滞麻醉在大隐静脉曲张剥脱术中的临床应用效果

孔祥云,隋 成,周 晶,崔金花

大连大学附属新华医院麻醉科,辽宁大连 116021

临床中对大隐静脉曲张多采用大隐静脉曲张剥脱术进行治疗,而该术麻醉时多采用传统的椎管内麻醉。近几年,在超声与神经刺激仪帮助下的神经阻滞麻醉得到广泛的应用,并提升了麻醉效果与准确性[1-2]。与传统的椎管内麻醉方法相比,神经阻滞麻醉应用于手术中使患者血流动力学指标较为平稳,并且不良反应发生率也较低[3-4]。本研究选择2019年9月至2020年9月在本院行大隐静脉曲张剥脱术治疗的80例患者进行研究,探讨股神经联合坐骨神经阻滞麻醉的使用效果,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2019年9月至2020年9月于本院进行大隐静脉曲张剥脱术治疗的80例患者为研究对象。(1)纳入标准:①所有患者符合《下肢静脉疾病诊断与治疗》[5]中对大隐静脉曲张的诊断标准;②无手术禁忌证;③无精神疾病。(2)排除标准:①存在局部麻醉药物过敏史;②存在凝血功能障碍;③伴有外周神经系统疾病;④对本研究所使用麻醉药物有不良反应;⑤存在意识障碍。按照随机数字表法将80例患者分为观察组与对照组,每组40例患者。对照组中男28例,女12例;年龄35~75岁,平均(54.14±4.25)岁;美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅰ级4例,Ⅱ级14例,Ⅲ级22例。观察组中男29例,女11例;年龄36~78岁,平均(56.52±5.27)岁;ASA分级Ⅰ级3例,Ⅱ级16例,Ⅲ级21例。两组各项基础资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有研究对象均签署知情同意书,本研究经本院医学伦理委员会审批通过。

1.2方法 对照组:帮助患者采取侧卧位,且患肢向下,消毒后在L3和L4间隙下进行蛛网膜下腔和硬脊膜外腔穿刺,操作成功后注入0.75%罗哌卡因1.0~1.5 mL及10%葡萄糖注射液0.5 mL,然后退出蛛网膜下腔阻滞针,再向头端置入硬脊膜外导管3~5 cm,回抽显示无血后再对导管进行固定[6-7]。术中密切监测患者各项生命体征指标,如血压降低高于基础值的30%则应用药物和加快补液来纠正。观察组:取仰卧位后先进行股神经阻滞,采用超声探头探查股动脉或股神经的准确位置,然后在大腿的外侧经外向内朝股神经采用平面内技术进针,再设定神经刺激仪的参数,即电流1 mA、频率2 Hz、波宽0.3 ms,在电流为0.3~0.5 mA时,其产生的刺激致使股四头肌节出现节律性收缩,经回抽显示无血后使用0.5%罗哌卡因1~2 mL,当显示麻醉药物于神经周围扩散后,再次给予0.5%罗哌卡因15 mL,使麻醉药物包绕神经。然后经腘窝入路进行坐骨神经阻滞麻醉,采用超声探头探查坐骨神经,同样经外向内朝坐骨神经采用平面内技术进针,再设定神经刺激仪的参数,即电流1 mA、频率2 Hz、波宽0.3 ms,在电流为0.3~0.5 mA时,其产生的刺激致使小腿后方肌肉与脚趾节出现节律性收缩,经回抽显示无血后使用0.5%罗哌卡因1~2 mL,当显示麻醉药液于神经周围扩散后,再次给予0.5%罗哌卡因15 mL,使麻醉药物包绕神经[8-9]。

1.3观察指标 记录两组麻醉的效果,以及术中镇痛镇静药物、血管活性药物使用的详细情况。比较两组患者在麻醉前和麻醉后5、10、30、60 min时间点的收缩压(SBP)、舒张压(DBP)和心率(HR),以及术后疼痛视觉模拟(VAS)评分和不良反应的发生率。麻醉效果判定标准为:Ⅰ级,无痛安静、肌松满意;Ⅱ级,效果较满意且不需要使用辅助药物;Ⅲ级,疼痛较明显,效果不佳,需要使用辅助药物;Ⅳ级,麻醉失败,须改变麻醉方法。Ⅰ、Ⅱ级表示麻醉效果优良。术后6、12、24、48 h VAS评分满分10分,得分越低表明镇痛效果越好。不良反应为48 h内发生恶心、呕吐、尿潴留的情况。

2 结 果

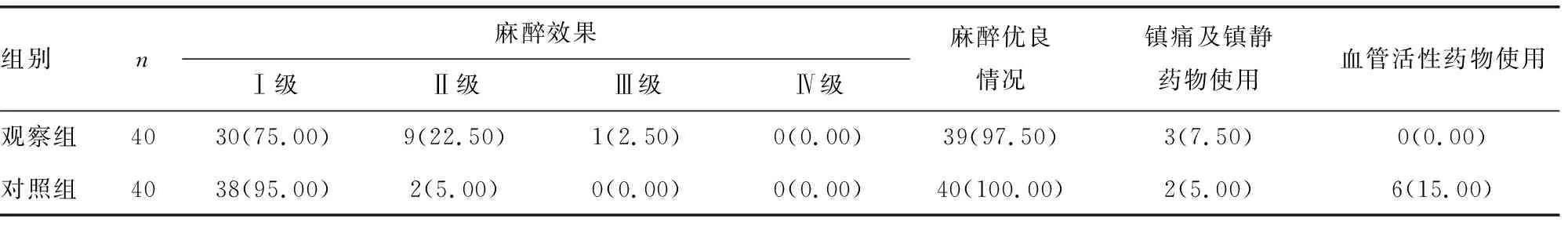

2.1两组患者麻醉效果及辅助药物使用情况比较 观察组、对照组麻醉优良率分别为97.50%、100.00%,两组比较,差异无统计学意义(χ2=0.610,P=0.540);两组镇痛及镇静药物的使用率比较,差异无统计学意义(χ2=0.210,P=0.644);对照组血管活性药物使用率明显高于观察组,差异有统计学意义(χ2=4.505,P=0.034)。见表1。

表1 两组患者麻醉效果及辅助药物使用情况比较[n(%)]

2.2不同时间点的血压、HR比较 对照组组内比较:SBP在麻醉后5、10、60 min与麻醉前比较,差异有统计学意义(P<0.05);而DBP和HR在麻醉后5、10、30、60 min与麻醉前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组组内比较:HR、SBP、DBP在麻醉后5、10、30、60 min与麻醉前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 不同时间点的血压、心率比较

2.3两组术后VAS评分比较 观察组术后12、24 h的VAS评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);而两组术后6、48 h的VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组术后VAS评分比较分)

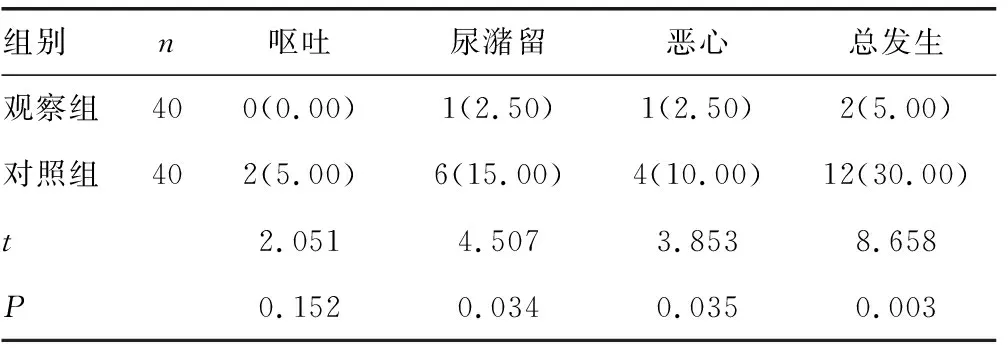

2.4两组术后不良反应比较 观察组恶心和尿潴留的发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);而两组呕吐发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组不良反应总发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组术后不良反应比较[n(%)]

3 讨 论

伴随麻醉技术的不断发展,临床中应用神经阻滞麻醉的手术越来越多[10-11]。和传统的全身麻醉、椎管内麻醉比较,神经阻滞麻醉不良反应发生率更低,并且对患者血流动力学指标造成的影响更小[12]。临床对患有大隐静脉曲张的患者多采用大隐静脉曲张剥脱术进行治疗,该手术的范围基本在大腿前内侧,手术麻醉多使用蛛网膜下腔阻滞联合硬脊膜外腔阻滞麻醉[13]。而上述麻醉方法主要对对应节段的交感神经进行阻滞,进而容易导致容量血管进一步扩张,由此造成回心血量减少和血压降低,进而导致血流动力学不稳定[14]。相关研究显示,大隐静脉曲张多在小腿侧,而此区域多由股神经与坐骨神经支配[15]。

股神经为混合神经,股神经阻滞能够有效阻滞下肢部分交感神经纤维,而且不会产生全身性的低血压,更不会影响下肢的血流。坐骨神经主干阻滞对交感神经无影响,因此股神经和坐骨神经阻滞对因血流动力学指标波动产生不良后果的患者是有益的。而本研究结果表明,两组患者整体麻醉优良率比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明股神经联合坐骨神经阻滞麻醉的效果同样明显。对照组中SBP在麻醉后5、10、60 min与麻醉前比较,差异有统计学意义(P<0.05);观察组中HR、SBP、DBP在麻醉后5、10、30、60 min与麻醉前比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明采用股神经联合坐骨神经阻滞麻醉对于血流动力学指标造成的影响更小。超声引导神经阻滞给患者带来了满意的麻醉效果,并且可以提供更好的术后镇痛效果,患者术后早期便可以自行活动。本研究中,观察组术后12、24 h的VAS评分明显低于对照组(P<0.05),说明观察组的股神经联合坐骨神经阻滞麻醉效果更好。另外,观察组恶心和尿潴留的发生率低于对照组(P<0.05),可能与观察组的药物对于患者造成的影响更小有关;而两组呕吐发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

综上所述,临床对大隐静脉曲张剥脱术患者使用股神经联合坐骨神经阻滞麻醉的效果明显,与蛛网膜下腔联合硬脊膜外腔阻滞麻醉的效果基本相同,但其能提供更好的镇痛效果,且不良反应发生率低,可以在临床适当推广。