图书馆绿色低碳发展实现路径研究

薛 调(天津理工大学图书馆)

2021年9月,国家主席习近平在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出,中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和[1]。公共机构是能源消耗和碳排放大户,仅建筑用能就占到全社会能耗总量的4.26%以上[2],作为“科教文卫类”公共建筑的图书馆,其能耗是普通住宅的5-15倍[3],现代图书馆需借助数字智能设备为用户提供智慧服务,预计其能耗水平还将继续提高。而在“双碳”目标下,图书馆应履行环境责任,走绿色低碳发展之路,成为绿色低碳发展和生态文明建设的践行者。

1 文献回顾

绿色图书馆亦称可持续发展图书馆。图书馆可持续发展研究始于20世纪80年代的美国。20世纪90年代,美国开展了由图书馆员、图书馆、城市、乡镇、大学校园组成的,致力于绿化图书馆并减少其环境影响的绿色图书馆运动,揭开了绿色图书馆研究的序幕[4];2002年,国际图联(International Federation of Library Associations and Institutions,IFLA)发表“图书馆与可持续发展”声明[5];2015年9月,联合国《2030年可持续发展议程》宣布了17个可持续发展目标和169个具体目标[6];2016年,IFLA发布《图书馆与2030年议程的倡导和实施》,推出IFLA“图书馆2030议程”工具箱[7];2018年,澳大利亚图书馆与信息协会发布《澳大利亚图书馆支持2030年可持续发展目标》[8],并委托查尔斯史都华大学团队进行Greening Libraries Research Project项目研究,该项目得到澳大利亚大学图书馆员理事会CAUL资助[9];2019年,美国图书馆协会把可持续发展纳入“图书馆事业的核心价值”[10]。

国内对绿色图书馆的研究始于20世纪80年代初,在新建图书馆利用地道风“天然能源”节能[11]。2010年,中国图书馆学会立项“全国图书馆节能减排现状调查与对策分析”文化部科技创新项目,发起“珍惜环境资源 建设节约型图书馆”倡议[12],在政府和学会层面引起关注。2017年起,徐建华教授在图书馆学专业杂志组织了“图书馆与可持续发展”[13]、“图书馆的环境影响与绿色发展”[14]专题专栏文章,在学界层面引起关注。

2 图书馆绿色低碳发展现状分析

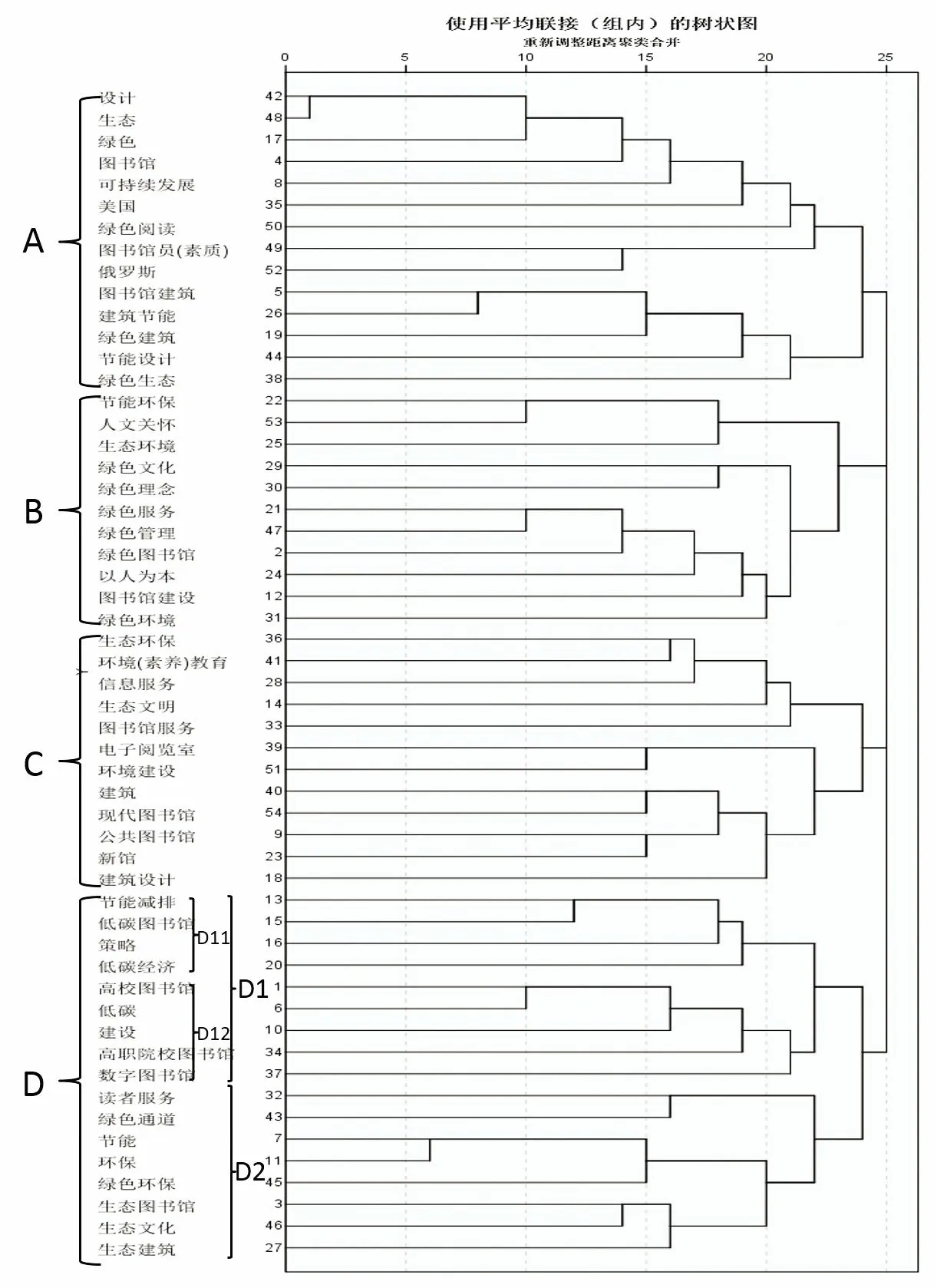

本研究以“绿色图书馆”“环保图书馆”“主题=图书馆+绿色OR节能OR生态OR可持续OR低碳”为主题词或检索式,在CNKI数据库中进行检索,剔除不相关文献后,共获得376篇论文。笔者利用BICOMB书目共现分析软件对这376篇文献进行词频统计,得出论文关键词的总频次为1,371次,篇均关键词3.65个,出现4次及以上的高频关键词54个,这54个关键词出现频次的累计百分率约为60%。因此,笔者认为对这54个关键词进行分析能在很大程度上代表绿色图书馆的研究现状。笔者为这54个关键词构建了词篇矩阵,并使用SPSS19.0对词篇矩阵进行聚类分析,获得树状图(见图1)。

笔者在分析图1中的共现词对关系后,认为可以从整体上将54个关键词分为A、B、C、D 4个部分。以D为例,笔者在计算每一对关键词之间的相似性后发现,13号和15号关键词的相似性在所有词对之间是最小的,因此,首先将它们聚集为一个类,然后与16号关键词聚集,再与20号聚集,最后聚集成小类D11。同理,聚集成小类D12,最后聚集为小类D1,同理,聚集成小类D2,最后聚集为大类D。经过聚类分析可以看出,图书馆绿色低碳发展研究主要集中在:绿色图书馆可持续发展与建筑节能(A)、绿色管理与绿色服务(B)、环境素养教育(C)、数字图书馆低碳节能建设(D)4个方面。

图1 图书馆绿色低碳发展研究聚类

2.1 绿色图书馆可持续发展与建筑节能

2.1.1 图书馆绿色生态与可持续发展

美国和俄罗斯在图书馆绿色生态与可持续发展方面走在了前列。美国在绿色图书馆理论研究及实践领域积极探索,在绿色建筑、节能管理、环境素养教育等方面已形成了广泛的绿色图书馆运动[15]。绿色图书馆专题系列论文的发表、专门期刊(Green Library Journal:Environmental Topics in the Information World)的问世、专业机构(TFOE)的成立、绿色图书馆课程的设置均有效表明了美国绿色图书馆已向纵深发展[16]。俄罗斯出台了相关法律支持图书馆参与生态文明建设,且多数图书馆已把生态信息服务与生态教育作为日常工作,注重理论和实践研究,持续性地开展全国性、地方性的活动竞赛,加强生态文献资源建设和馆员生态知识与技能培训,已建立两个联邦级图书馆生态中心(网站)[17]。

2.1.2 绿色图书馆建筑节能设计

绿色建筑是指在全寿命期内,节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度实现人与自然和谐共生,能够达到节能减排目的的高质量建筑[18]。许多国家都有各自的绿色建筑相关标准,如,英国建筑研究院环境评估方法BREEAM、日本建筑物综合环境性能评价体系CASBEE、加拿大绿色建筑工具GBTool、美国绿色建筑委员会USGBC的“能源与环境设计先锋”评估体系LEED。在我国,2006年住房和城乡建设部颁布了《绿色建筑评价标准》,并于2014年、2019年进行了两次修订。另外,我国学者建立了绿色图书馆建筑评价指标体系[19],提出了低碳图书馆度量标准[20]、建筑使用后室内环境舒适度评价指标[21]、数字阅读能耗理论分析模型[22],以及绿色、浅绿色和非绿色三级图书馆绿色发展评价指标体系[23]等。

截至2020年末,全国共有3,212个公共图书馆[24];截至2021年6月20日,共有1,278所高校图书馆在“教育部高校图书馆事实数据库”提交了数据[25]。但是,其中大部分图书馆存在能耗高、使用功能不完善等问题。通过对既有建筑进行节能改造,可提升既有建筑性能,在一定程度上实现图书馆建筑的减能减排。2015年,住建部发布《既有建筑绿色改造评价标准》,对既有建筑在规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给水排水、电气、施工管理和运营管理等方面实施绿色改造提供了评价标准[26]。如,北京西城区第一图书馆通过垃圾分类、办公耗材重复利用、新能源利用等基础硬件进行科学改造,搭建馆内“绿色科普体验中心”,拓展低碳环保的绿色服务等方式,将1999年建成的馆舍打造成了具有区域特色的绿色低碳图书馆[27]。

现代公共图书馆建筑应体现环境生态化、布局人性化、设计智能化等设计理念,并贯穿于选址、建筑与设计、运营、发展计划和促进公众参与实践中,充分考虑与周边社区融合、与城市文化融合[28],选用绿色建筑材料,高标准落实建筑设计的窗墙比、体形系数、遮阳系数等指标,善用自然通风和天然采光,最大限度实现建筑节能。获IFLA绿色图书馆奖冠军的坪山图书馆、获IFLA绿色图书馆奖亚军的杭州图书馆环保分馆、湖北省图书馆等都体现了“绿色生态”设计理念。

2.2 绿色管理与绿色服务

绿色图书馆运动推动了图书馆绿色运行与绿色服务的开展。图书馆倡导人文关怀理念,倡导贯穿于管理与服务过程中的绿色发展理念,并渗透到图书馆建设、读者服务及日常管理的每个环节。绿色服务取得成效的关键在于绿色管理制度和政策的制定和实施。泰国兰实大学图书馆以联合国可持续发展目标UNSDGs、泰国绿色办公室标准和泰国图书馆协会的绿色图书馆标准为参考,制定了可持续环境管理的战略和行动计划框架,取得了很好的成效,获得了泰国温室气体管理组织TGO的碳中和认证,成为碳中和图书馆(组织),获得2020年IFLA绿色图书馆奖冠军[29]。

国外强调绿色信息服务与其他相关行业的绿色发展紧密结合,已形成较为完善的服务评价体系。Chowdhury提出“绿色信息系统和服务”概念[30],认为绿色信息检索使数字内容标准化、共享和再利用,从而实现环境和社会的可持续发展[31]。他还提出了数字图书馆和信息服务的能源与环境成本估算方法,认为终端用户的能源成本在数字图书馆或信息服务的总体环境成本中起着关键作用,客户端会对环境成本产生影响,图书馆应定期系统分析事务日志和信息交互,了解用户的行为和使用模式,从而减少用户的搜索和访问时间[32]。

在我国,徐建华教授提出“绿色数字信息服务”概念[33],指出数字信息服务从创建、获取到使用整个生命周期都在广泛地利用ICT(信息通信技术,Informationand Communication Technology)基础设施和设备,数字设备不断增加,而数字图书馆联盟或集群资源共建共享、云计算可以减少ICT设备的使用,减少碳足迹。亢琦利用生命周期评估LCA方法,从生产制造、阅读利用和回收处置维度,分析数字阅读终端设备能耗,构建数字阅读能耗理论分析模型,得出了“数字阅读并不是低碳阅读”的结论[22]。

2.3 环境素养教育

美国于1970年颁布《环境教育法》,1990年进行修订并沿用至今,建立了涵盖所有年龄层次的全民环境教育体系,重视环境教育人才的培训,有专门的环境教育指导者队伍[34];英国政府与非政府组织合作编制《环境教育指南》,将环境教育融入社会经济的可持续发展目标,将包含环境教育在内的可持续发展教育设定为跨学科主题课程[35];日本环境教育努力实现学校、家庭和社区一体化,环境教育已经成为学生素质教育的重要组成部分[35];俄罗斯的环境教育专门工作已逐步形成独特的环境教育制度,并于2017年“俄罗斯生态年”开展了全俄图书馆“生态知识日”统一行动[36]。可见,图书馆在辅助环境素养教育中扮演着重要的角色[37],在《环境素养评估框架》制定、环境素养模型[38]、教育人员认证制度、生态馆员/环境素养教育馆员设立、环境素养教育计划制定、教育课程与讲座开展等方面的研究成果丰富。

国内图书馆积极借鉴国外图书馆环境素养教育实践经验,倡导以馆员和读者为对象开展环境素养教育课程,通过环境素养教育履行环境责任[39],国家图书馆、广东省立中山图书馆、上海图书馆等已率先开展了环境素养教育试点工作。国内图书馆开展了形式多样的环境宣教活动,如图书捐赠、图书漂流、环保主题图书推荐、环保技能讲座、环保竞赛、环保展览、建立生态环保图书馆网站等,但还存在内容不够丰富、缺乏创新[40]、未成体系、社会效果不佳[36]等问题亟须业界和学界积极探索,予以解决。

2.4 数字图书馆低碳节能建设

低碳图书馆强调自然的“感受”,探求在满足读者阅读需求的同时减少对环境和自然的影响,倡导通过低碳的工作和生活方式实现节能减排,从而实现图书馆的低碳化。随着图书馆从传统图书馆向数字图书馆、智慧图书馆的发展转型,其服务方式也由传统文献服务向信息服务、知识服务和智慧服务发展。数字资源的检索、浏览、在线阅读、全文下载、打印等流程中使用的所有电子设备都要消耗能源。现代图书馆提供的服务内容,如智能借还书、智能参考咨询、自助文献获取、无纸化检索报告、开放存取等均给数字图书馆的绿色低碳发展提出了新要求。

3 基于图书馆事业“五要素”的图书馆绿色低碳发展实现路径

3.1 理论基础

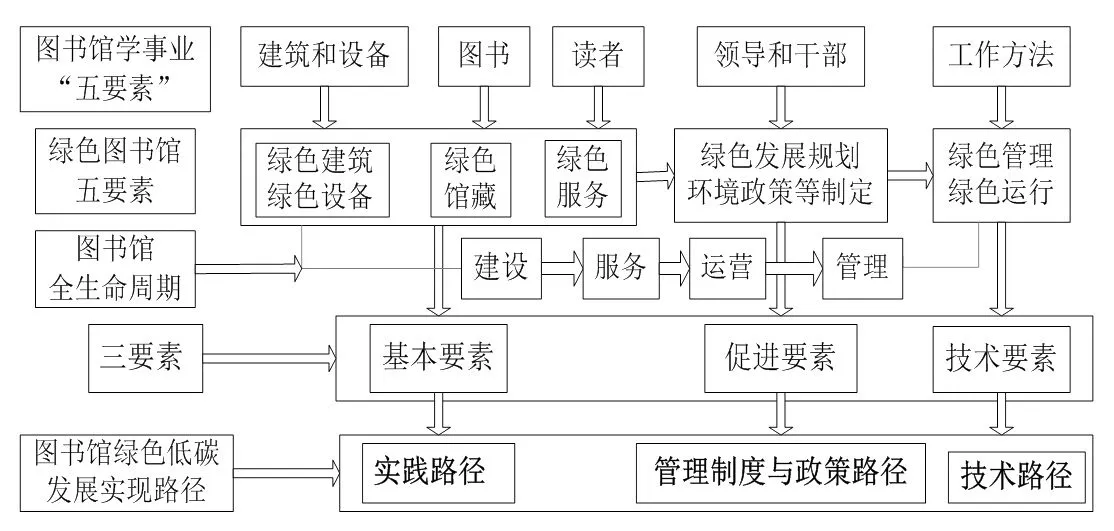

图书馆要素是指一个图书馆存在并维持生存和发展所需的最小单位和必不可少的因素,是图书馆产生、变化、发展的动因。1927年,杜定友先生在《图书馆学概论》中提出书、人、法“三要素”说,而后刘国钧先生于1934年提出“四要素”、于1957年提出“五要素”说,他认为图书馆事业是由图书、读者、领导和干部、建筑和设备、工作方法五项要素组成的[41]。笔者认为,在图书馆绿色低碳发展过程中,“五要素”说体现在以下几方面:图书是图书馆事业的基础,是馆藏的主体,绿色馆藏的采购不仅限于纸本馆藏,还包括电子馆藏;读者是图书馆的服务对象,是开展绿色活动的执行者和绿色信息素养教育的对象;领导和干部是图书馆发展的管理者和规划者,明确图书馆的发展方向和发展目标,负责图书馆发展战略规划、规章制度、工作计划和工作细则的制定,负责图书馆环境政策的制定及绿色管理和绿色运行;建筑和设备是图书馆服务的物理场所和读者学习的辅助工具,绿色建筑和节能设备是绿色图书馆的重要标识;工作方法是图书馆工作的主要手段,图书馆借此提高绿色管理效能和绿色运行效率。

3.2 实现路径

笔者结合刘国钧先生的图书馆事业“五要素”说,从绿色建筑与设备、绿色馆藏、绿色低碳服务等方面体现绿色图书馆核心功能的基本要素(建筑和设备、图书、读者),从主管部门政策或条例、图书馆绿色发展规划及环境制度与政策等方面体现图书馆管理的促进要素(领导和干部),从ICT、云计算、智能技术等方面体现图书馆发展的技术要素(工作方法)。最终,从建设、服务、运营到管理的图书馆全生命周期视角提出图书馆绿色低碳发展的实践路径、管理制度与政策路径、技术路径(见图2)。

图2 图书馆绿色低碳发展实现路径

3.2.1 实践路径

(1)绿色建筑与设备。根据《绿色建筑评价标准》,图书馆在进行既有建筑改造或新馆建设时,应注意在污染源控制和高效新风净化设备、建筑布局、通风和采光、智能照明、节能电梯等方面通过“绿色+健康”建筑关键技术[42]推进图书馆建筑绿色化,引入环境可持续发展元素,遵循生态文明理念[43],契合当地的气候特征和社区需求,与周边环境和谐共生。在计算机、存储、打印复印等现代智能设备的引进、使用、维护保养及回收再利用的全生命周期做好能耗审计和碳排放审计[44],采用各种技术措施、技术手段和倡议措施达到设备设施节能环保的目的,为营造绿色图书馆提供物质和环境基础。

(2)绿色馆藏。首先,提高馆藏资源建设人员的绿色采购意识,树立绿色消费理念,选择对社会负责的硬件供应商和合伙人,建设包括纸本图书、数据库等资源在内的馆际互借、文献传递等资源共建共享模式,打造资源+服务的绿色馆藏资源体系。其次,进行用户调研,了解用户对于纸质资源和数字资源的使用偏好情况,根据调研结果制定环境友好型绿色馆藏发展计划和馆藏评价政策,优化馆藏资源结构,增加馆藏的使用率。最后,对资源使用率进行后期评价,通过图书捐赠、图书漂流等活动循环利用使用率较低的图书。另外,高校图书馆还应根据学校学科发展规划及时停订或增订数据库,并根据数据库资源下载量来调整各学科的资源数量。

(3)绿色低碳服务。第一,借鉴“绿色团队”概念[45],构建一个由董事会成员、熟悉图书馆主要操作和服务的馆员、志愿者、协调员组成的图书馆绿色服务团队,负责制定图书馆环境政策和环保综合指南,并在职位描述和内部审查评估中增加可持续性实践内容。第二,对馆员和读者进行绿色信息行为分层研究,分别制定针对馆员和读者的绿色行为规范或行动指南,优化馆员绿色资源采购及绿色业务操作流程,培养和提升读者的低碳环保理念和绿色节能意识。第三,开展绿色低碳素养教育,从图书馆活动要素角度界定绿色低碳信息素养教育的内容范围,参考“馆员在环境教育中的角色”观点[37]确定馆员角色,围绕生态系统服务、生态足迹及人类对生态系统的管理(可持续性)三个主题[46]制定学习目标,通过培训或讲座培养用户的绿色信息检索能力。第四,从基础设施改进、环境素养教育、节能意识塑造、加入集群模式等方面履行环境责任[47],建设碳汇系统(通过绿色植物吸收储存二氧化碳,减少温室气体在大气中浓度)。

3.2.2 管理制度与政策路径

2018年6月,国家机关事务管理局发布了“节约型公共机构示范单位及公共机构能效领跑者评价标准”,把“管理制度与实施”作为基础评价部分,把“制定并实施合理的节约能源资源规章制度”“明确负责节约能源资源工作的管理机构和工作职责,有工作经费保障,设置能源资源管理岗位”列入评分要求[48]。在2014年到2020年的四批节约型公共机构示范单位中,共有26家公共图书馆入选,其中5家入选公共机构能效领跑者名单,这26家图书馆在节能环保和绿色低碳发展方面走在了图书馆界的前列,他们制定的管理制度具有很好的示范作用。

目前,我国还没有针对图书馆绿色服务的政策和标准,政策的缺失导致图书馆开展绿色信息服务缺乏保障和支持推广力度[49]。政府要发挥引导与协调的作用,制定规制型、经济激励型和社会型低碳政策,将规制型政策的命令与控制的方式与社会型政策工具结合起来,让图书馆拥有一定的自主灵活性[50]。

(1)增加法律、政策或条例的可量化和可操作性。《中华人民共和国公共文化服务保障法》第十七条规定“公共文化设施的设计和建设,应当符合实用、安全、科学、美观、环保、节约的要求和国家规定的标准,并配置无障碍设施设备”[51];《中华人民共和国环境保护法》第九条规定“教育行政部门、学校应当将环境保护知识纳入学校教育内容,培养学生的环境保护意识”[52];《普通高等学校图书馆规程》第十九条规定“馆舍应充分考虑学校发展规模,适应现代化管理的需要,满足图书馆的功能需求,节能环保,并具有空间调整的灵活性”,第二十一条规定“重视图书馆内外环境的美化绿化,落实防火、防水、防潮、防虫等防护措施”[53]。相关法律、文件中体现的节能环保条款中“应符合”“应重视”之类的字眼体现了较强的政策导向性,但可量化和可操作性较薄弱[54],建议在操作性层面增加可量化的相关政策。

(2)增加政策或条例的激励性条款。美国各地方政府根据图书馆绿色信息服务的相关条例为当地图书馆制定日常运行能耗标准,根据综合能耗评定结果为达标图书馆提供荣誉和奖励[55];墨西哥制定了《墨西哥联邦计量和标准化法》和《联邦公共管理组织法》,推行“国家能源计划”,以价格补贴和货币激励的方式,推动“节能电气设备激励计划”[56]。《中华人民共和国环境保护法》第十一条规定“对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人,由人民政府给予奖励”[52],但我国尚未制定专门的图书馆绿色低碳发展相关条例或激励性条款。中国图书馆学会可在国家相关法律及政策的指导下,发挥学会的行业指导性作用,构建绿色图书馆发展奖励计划。

(3)制定图书馆绿色低碳发展规划及管理制度。图书馆可设立环境可持续委员会或绿色治理委员会,与环保局、公益组织等携手倡导环保理念和促进绿色实践,制定可持续发展政策、图书馆绿色低碳发展战略规划和实施框架。在图书馆层面,制定图书馆绿色低碳发展的管理制度,约束和规范馆员和读者的行为,将可持续发展战略和绿色环保理念贯穿到图书馆的设计、运营、活动和发展计划中,实现图书馆绿色低碳发展目标。

3.2.3 技术路径

(1)绿色IT技术。数字图书馆引进ICT创新了图书馆服务模式,提升了用户体验,但同时,数字信息资源的加工、存储和利用以及信息检索系统与服务广泛使用设备会产生大量碳足迹,图书馆可通过开发数据/文本挖掘和可视化应用程序、在IT组成的硬件制造中使用节能材料等绿色信息技术、开发更高效的信息系统和技术等方法来减少ICT对环境的影响[55]。图书馆在采购ICT设备之前应对供应商的资质和产品的耗能进行评价,避免因盲目引进而增加碳足迹,同时,通过绿色业务流程提高ICT设备的使用性能。

(2)绿色云计算技术。绿色信息服务的发展离不开云计算技术的支撑,云计算服务器集中在云端,图书馆联盟内成员馆在资源和信息获取与使用过程中可不通过本地终端设备,直接访问云服务器和数据中心,降低ICT设备能耗,减少对环境的不良影响。服务器及其配置的照明系统、后备电源、制冷设备等配套设施是云计算数据中心的主要能耗,因此,绿色节能应成为云计算的重要运行方式。绿色云计算不仅指设备效率的提高,也是指从用户和供应商角度使其降低碳排放,如采用低能耗服务器、通过中间件选择绿色云提供商来服务用户请求等[57]。绿色云数据中心可使用风能或太阳能等清洁能源,采用节能技术减少任务执行时所产生的能耗,采用关闭/开启技术减少设备空闲时所产生的能耗。

(3)绿色智能技术。互联、高效和便利是智慧图书馆的三大特点,其中,“高效”的特点之一就是节能低碳[58]。随着人工智能、VR/AR、超高清视频直播、无人机、机器人等技术和设备在图书馆的应用,图书馆的建设水平、智慧管理水平和服务效能大幅提升[59],绿色人工智能技术极大地降低了硬件成本,为图书馆绿色低碳发展注入绿色、智能、环保的新元素。但是,智能设备在制造、使用过程中产生的碳足迹亦应引起图书馆界同人的重视。