ORC发电系统在干热岩试验性发电中的应用

李 翔, 齐晓飞, 上官拴通, 苏 野, 田小凤, 田兰兰, 潘苗苗, 宋国梁

(河北省煤田地质局第二地质队(河北省干热岩研究中心),河北邢台 054001)

0 引言

在我国努力实现碳达峰、碳中和的环境下,京津冀地区对可再生能源的需求量不断加大[1]。国内干热岩地热资源的赋存规模非常可观。中国地质调查局评价数据显示,中国大陆区域3~10 km干热岩地热资源赋存数量约2.5×1025J(合856 万亿t标准煤),若按百分之二的利用率计算,是国内2010年全国一次性能耗总量的5 300倍[2]。这些干热岩地热资源如果能够实现规模化开发利用,将对全球能源格局产生重大影响。

国际上对干热岩地热资源的研究已经超过 40年历史,美国、法国、澳大利亚等国均开展了干热岩开发利用工程,且法国在2013年通过EGS系统实现了商业发电[3-9]。国内对干热岩地热资源的研究比国外相对晚一些,现在还未实现商业化开发,目前仅我队实施的河北省唐山市马头营项目实现了干热岩试验性发电[10]。国内目前对于干热岩发电系统的研究主要是基于地热发电系统的性能原理进行关键技术攻关,对于干热岩发电系统的专题研究较少,且缺少示范工程进行试验优化。本文对闪蒸发电系统、有机朗肯发电系统(ORC)、卡琳娜循环发电系统(Kalina)进行了对比,选择了适合马头营干热岩系项目的ORC发电系统,从六种常用的ORC系统工质中对比选用了环保工质R245fa,为未来同类型的干热岩开发工程提供技术支持。

1 国内干热岩发电进展

我国干热岩研究开始于20世纪90年代,中国地震局和日本中央电力研究所合作开展的干热岩发电研究试验[11]。2012年,由吉林大学、清华大学、中科院广州能源所实施的国家863计划,为干热岩发电和综合利用拟定了初步方案[12]。2017年,由中国地质调查局和青海省国土资源厅实施的青海共和干热岩勘查项目钻获了温度高达236 ℃的干热岩体[13],储层为花岗岩是我国干热岩研究的重要突破,目前也在开展干热岩发电关键技术攻关[14]。

2018—2019年,由河北省煤田地质局第二地质队(河北省干热岩研究中心)承担,河北省煤田地质局组织实施的“河北省乐亭县马头营区干热岩地热资源地质调查孔”项目,在3 965m处钻获了温度超过150℃的干热岩体,储层为变质岩。基于此项目成果,河北省煤田地质局第二地质队(河北省干热岩研究中心)对储层改造、储层监测、换热取热、发电试验等干热岩开发关键技术进行了技术攻关,构建了“一注一采”干热岩发电试验井组,选择了适合该地区的ORC发电系统,在2021年6月实现了我国首次干热岩试验性发电,为干热岩这一清洁能源的开发利用奠定了坚实基础。

2 发电系统选择

目前地热发电常用的发电系统主要有闪蒸发电系统、有机朗肯发电系统(ORC)、卡琳娜循环发电系统(Kalina),主要优缺点见表1[15]。

表1 常见地热发电系统对比

本项目位于河北省唐山市马头营镇一带,现已完成两口干热岩地热井的钻探施工、储层改造、储层监测、循环试验等工作,构建了“一注一采”干热岩发电试验井组。干热岩井底温度高于150℃,通过循环试验得出该井组能够稳定、持续提供100~110℃循环热水,属于中低温、低干度地热流体。基于此项目温度、流量、干度等特点,综合考虑系统的热力学性能、稳定性、环境友好及安全性等关键因素,本项目干热岩发电试验选用ORC发电系统。本项目地处环渤海湾北岸,东侧、南侧临海,淡水资源丰富,因此,冷凝器选用水冷方式较风冷的换热效率高,可提高项目经济性。

系统主要设计参数主要为:地热水流量120~150t/h,地热水入口温度100~110℃,地热水回灌温度80℃,地热水进机组压力1.6MPa,汽机进口压力0.89MPa,汽机出口压力0.87MPa。

综合以上各项参数,本项目干热岩发电试验采用单台模块化撬装式设计ORC发电机组,主要包含蒸发器、冷凝器、工质泵和透平-发电机等。

蒸发器和冷凝器是该ORC发电机组的换热部分,为提高换热量,本次选用了钎焊板换热器,它的优势是换热面积大、便于安装、结构紧凑、换热系数高、污垢系数低且耐压。根据拟选循环介质水质(该地区淡水资源)特征,蒸发器和冷凝器材料选用碳钢铜镍合金管材。透平和发电机采用无泄漏的一体化设计,保证了系统的安全性,负荷波动范围较广,能够在 40%~110%稳定的运行。

3 发电系统工质选择

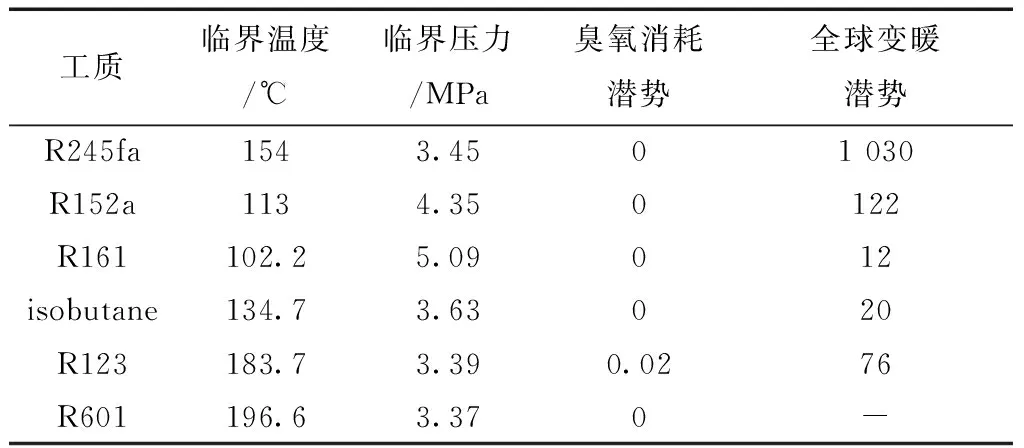

ORC发电系统的整体性能受所选用工质的影响较大,工质的类型、临界温度、物性参数都会直接影响ORC发电系统的发电功率。根据国内外专家对ORC系统的最新研究成果,以热力学性能、稳定性、环境友好及安全性为选择原则,结合马头营干热营干热岩井组流体参数和环境条件,从地热流体温度(80~120℃)、地热流体流量(80~150t/h)、冷凝水温度(10~35℃)三个影响发电系统发电功率的因素对ORC发电系统常用的六种工质(R245fa、R152a、R161、isobutane、R123以及R601)进行优选。本次工质选择通过建立ORC工质综合性能评价模型来筛选。选用的六种工质热物性如表2所示。

表2 工质物性参数

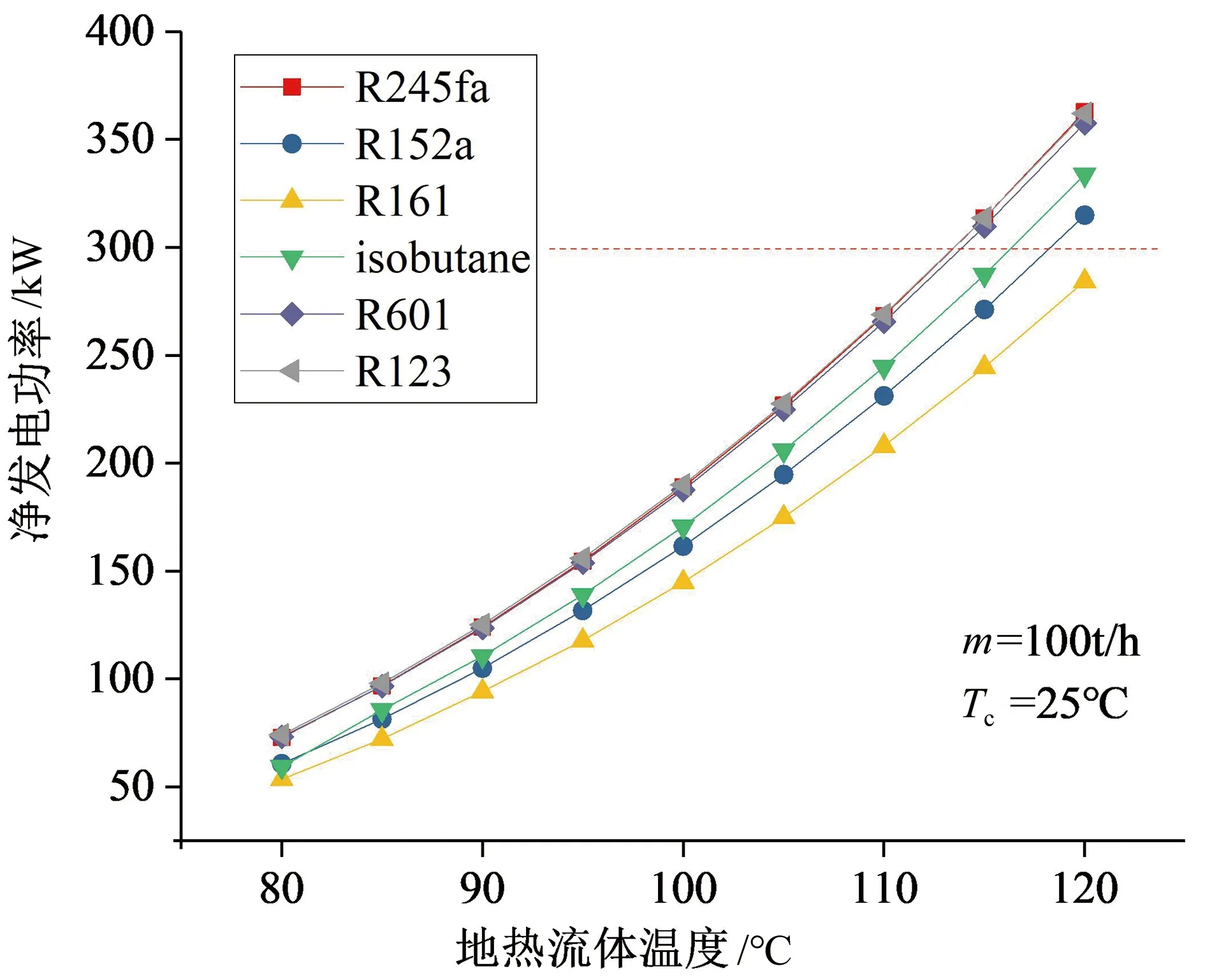

3.1 地热水温度对发电机组的影响

图1是以地热流体流量100t/h和25℃冷凝水条件下模拟而得。由图1可知,ORC发电系统净发电功率随着地热流体温度的增加而递增,且采用R245fa、R601、R123为工质的发电系统净发电功率相近且远高于其他三种工质。

图1 地热流体温度对ORC机组净发电功率影响曲线Figure 1 Curve indicated impact from geothermal fluidtemperature on ORC set net power generation

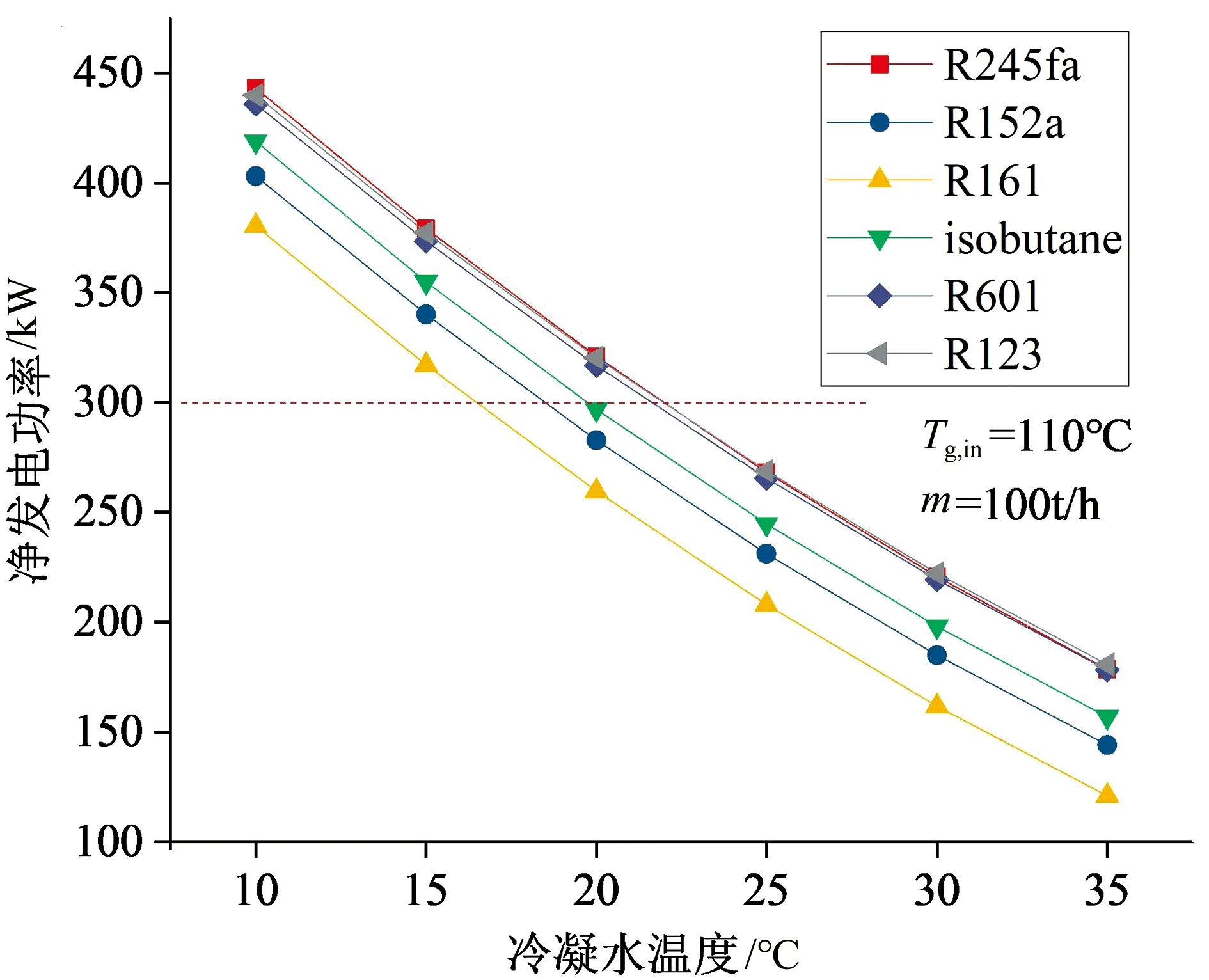

3.2 冷凝水温度对ORC发电机组性能的影响

图2是以地热流体流量100t/h和温度110℃条件下模拟而得。由图2可知,冷凝水温度对ORC发电系统净发电功率的影响直接体现到对工质冷凝温度的影响,冷凝温度越低,对应的饱和压力就越低,透平出口压力就越低,工质在透平内膨胀的更加彻底,从而产生更大的功率,且采用R245fa、R601、R123为工质的发电系统净发电功率相近且远高于其他三种工质。

图2 冷凝水温度对ORC机组净发电功率影响曲线Figure 2 Curve indicated impact from condensate watertemperature on ORC set net power generation

3.3 地热流体流量对ORC发电机组性能的影响

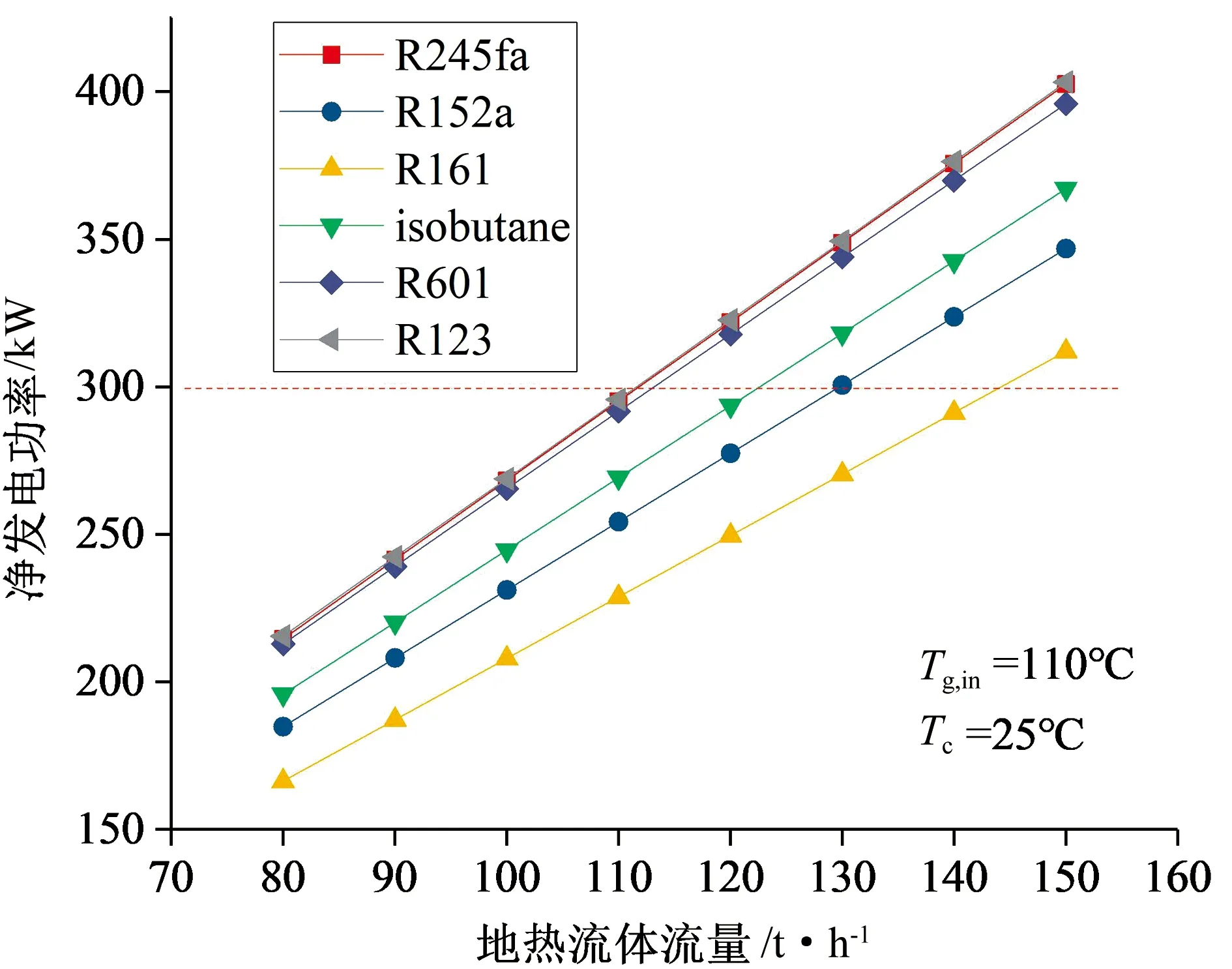

图3是以地热流体温度110℃和25℃冷凝水条件下模拟而得。由图3可知,ORC发电系统净发电功率随着地热流体流量的增大而递增,且采用R245fa、R601、R123为工质的发电系统净发电功率相近且远高于其他三种工质。

图3 地热流体流量对ORC机组净发电功率影响曲线Figure 3 Curve indicated impact from geothermal fluidflow on ORC set net power generation

由此可以看出,R245fa、R601、R123三种工质发电性能相差不大。R601化学成分是正戊烷,无毒易燃。R123化学成分是三氟二氯乙烷,低毒不可燃。R245fa化学成分是五氟丙烷,低毒不可燃,且价格便宜,在ORC发电系统使用最广泛。结合六种工质的热力学性能、稳定性、环境友好及安全性,本项目ORC发电系统工质选用R245fa。

4 试验性发电

该ORC发电机组于2021年6月在唐山市马头营“一注一采”干热岩发电试验井组中进行了ORC发电试验。地面发电系统由注入井、生产井、地面输热管道、发电机组和配套设施组成。井组循环热水进入注入井-生产井吸收热量,温度升高后,进入蒸发器对蒸发器中工质(R245fa)进行加热,放热后的地热水再回到注入井中循环。蒸发器中工质(R245fa)吸收地热水热量变为高温高压的蒸汽,之后蒸汽通过透平发电机膨胀做功成为低压蒸汽,透平所做的功驱动发电机产生电能。离开透平发电机的低压工质蒸汽进入冷凝器经冷却水冷却成低压液体,然后进入工质泵中加压,再进入蒸发器完成整个循环[16]。发电循环示意图见图4。

图4 ORC发电机组发电循环示意Figure 4 Schematic diagram of ORC set power generation cycles

本次发电试验前先进行了两天循环连通试验,循环连通试验后,蒸发器水侧入口循环温度超过100℃,流量超过80m3,满足选择的ORC发电机组运行条件,开始进行发电试验,完成了国内第一次干热岩试验性发电,获得了压力、温度等技术参数,详见表3。

表3 ORC发电机组运行参数

基于发电机组试验发电工况参数,对该发电系统的热力性能进行了数据计算与分析。透平等熵效率由下式确定:

ηi=(h2-h3r)/(h2-h3s)=84%

(1)

式中:ηi为透平等熵效率,%;h2为蒸发器出口焓值,kJ/kg;h3r为膨胀机出口焓值,kJ/kg;h3s为膨胀机出口焓值(等熵条件),kJ/kg。

发电功率由下式确定:

Wg=morc×(h2-h3r)×ηm×ηe=201kw

(2)

式中:Wg为发电功率,kW;morc为有机工质质量流量,kg/s;ηm为机械效率,%;ηe为发电机发电效率,%。

将相关参数代入上式可知,选用的ORC发电机组在本次发电试验中透平等熵效率达到了84%,发电功率为201kW,表现了良好的热力学性能,适合于干热岩发电。

5 结论

1)对闪蒸发电系统、有机朗肯发电系统(ORC)、卡琳娜循环发电系统(Kalina)进行了对比,选择了适合马头营干热岩项目的ORC发电系统。

2)根据国内外专家对ORC系统的最新研究成果,以热力学性能、稳定性、环境友好及安全性为选择原则,结合马头营干热营干热岩井组流体参数和环境条件,考虑地热流体温度、地热流体流量、冷凝水温度三个因素,选择了适合马头营干热岩的发电系统工质R245fa。

3)本次ORC机组完成了我国干热岩首次试验性发电,试验计算所得透平等熵效率为84%,表现了良好的热力学性能,为以后同类型干热岩地热资源开发利用技术研究提供了宝贵经验。