荥阳官庄遗址两周时期制陶原料的来源及加工工艺分析

许俊杰,王超永,陈 博,郜向平

(郑州大学历史学院,河南郑州 450001)

0 引 言

官庄遗址[1]位于河南省荥阳市高村乡官庄村西,坐落于枯河与索河的分水岭之上(图1),地貌类型属冲洪积平原上的平缓岗地。2004年及2009年,郑州市文物考古研究院曾对其进行了复查与小规模试掘。2010年至今,郑州大学配合南水北调中线工程建设,对官庄遗址进行了地面调查及局部勘探,发现并发掘了两周时期的城址、墓葬、大型环壕、陶窑、房址等一大批重要遗迹[2-5]。2015年,郑州大学历史学院联合郑州市文物考古研究院、荥阳市文物保护管理中心在大城内中北部进行了系统勘探和发掘,发现了丰富的手工业遗存,包括两周时期的制陶、铸铜、制骨遗存,以及汉代砖瓦窑、铁器窖藏等。制陶遗存集中在发掘区西部,目前发掘有陶窑、泥料坑等遗迹,并出土有陶拍、陶垫以及泥坯、烧制变形的陶器等相关遗物[6]。官庄遗址2016年至2019年出土的诸如泥料、泥坯等与制陶相关的遗存,为研究两周时期官庄遗址制陶原料的物源及泥料加工工艺提供了重要的资料。

图1 官庄遗址位置示意图Fig.1 Location diagram of Guanzhuang site

陶器是遗址出土资料中数量最多、器型复杂多变最为“敏感”,同时又与人类生活息息相关、包含信息最为丰富的一类器物,它是复原古代社会及物质文化史重要的一部分,因此研究陶器的“操作链”及“生命过程”是十分必要的[7]。赵辉[7]曾把原料、成型、整形、装饰、烧成、分配流通、使用、修补、转用及废弃这10个步骤归结为一件陶器整个的生命历程,已有的陶器研究大多集中于成型[8]、装饰[9]、烧成[10]、使用[11]等过程。对于陶器原料历程的研究目前主要以陶器标本为研究对象展开,通过化学成分分析和岩相分析等研究方法,探讨制陶原料的种类、加工工艺和产地信息。泥料、泥坯等制陶原料的实物资料发现较少,相关研究有待深入。此前对于陶泥料的研究主要沿用古陶产地研究的相关方法,包括对制陶黏土原料通过化学成分分析检测其化学组成[12],对夹砂陶羼合料原料通过岩相学分析检测其类别、比例[13]。陈娟等[14]曾对官庄遗址出土陶泥陶坯进行烧失量分析、物相分析和化学组成分析,认为官庄遗址陶泥料源于本地含铁量较高的黏土。

粒度分析是古环境学、古沉积学广泛应用的一种研究方法,沉积物的粒度分布主要受搬运介质、搬运方式、沉积环境以及物源的影响,样品的粒度特征能够反映其物源信息[15]。近年来,粒度分析被更多地运用在沉积物的来源分析及环境变化研究中。磁化率是物质在外磁场中受感应产生的磁化强度与外加磁场的比值,是反映物质磁性强弱的指标[16]。土壤磁化率可以反映土壤中磁性物质的基本特征及磁性强弱,是沉积物物源的重要指示参数。粒度与磁化率相结合,很大程度上便可反应沉积物的来源、沉积动力和沉积环境。将磁化率分析、粒度分析与化学成分分析有机统一,对陶泥料进行定量化数据分析,进而判断其产源及加工工艺是对陶器产源及工艺研究的新的尝试与探索。

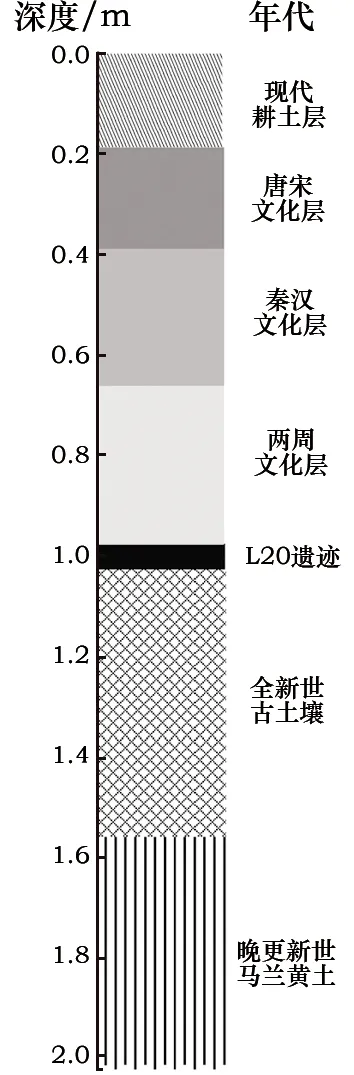

官庄遗址位于索河与枯河中间较高岗地上,自晚更新世以来堆积了厚层的马兰黄土,马兰黄土之上则是全新世时期发育的一套厚约50 cm的古土壤,两周时期人类便在该古土壤之上生产生活。遗址沉积剖面如图2所示,其中自然堆积层岩性特征自下而上依次为:马兰黄土为浅灰黄色粉砂,结构疏松,无层理,包含有较少细小钙结核;全新世古土壤为褐色粉砂质黏土,结构致密,包含有少量钙结核,上层包含少量植物根系。

图2 官庄遗址地层堆积Fig.2 Stratigraphic accumulation of Guanzhuang site

本工作以官庄遗址出土陶泥料为直接研究对象,进行磁化率、粒度及XRF的定量测试,通过更深层次的定量化指标,获得官庄遗址出土陶泥料的产地信息,结合相关考古学背景,进一步探讨官庄遗址在不同时期陶器生产及与加工工艺的相关问题。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

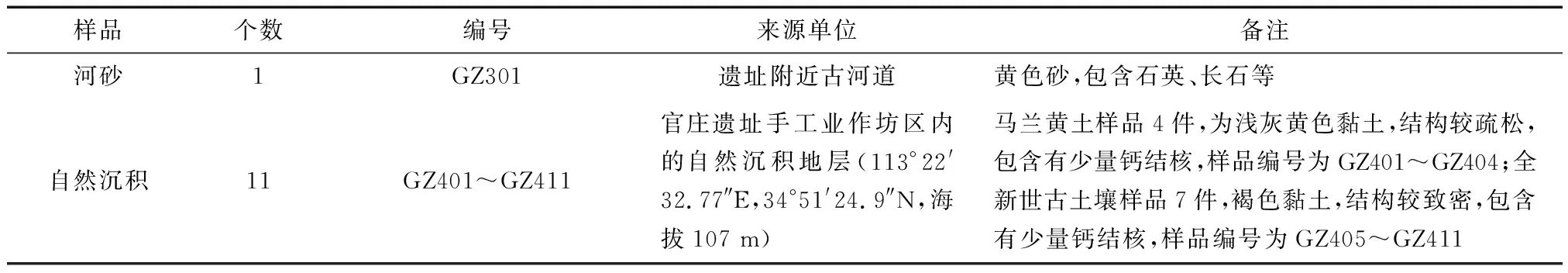

研究选取夹砂陶泥料、泥质陶泥料、泥制陶坯、夹砂陶坯、河砂、自然沉积样品,共计19个,样品详细情况见表1。

表1 样品基本情况表Table 1 Basic information of samples

(续表1)

1.2 研究方法

1.2.1粒度 粒度分析在郑州大学中原历史与文化研究院文化遗产保护教学实验中心环境考古实验室完成,采用英国Malvern公司生产的Mastersizer-3000型激光粒度仪进行样品分析。样品前处理过程为:1)去除有机质,取0.3~0.5 g样品,多次添加过氧化氢(质量分数30%),将有机质去除干净;2)去除碳酸盐,加入稀盐酸(质量分数10%)去除碳酸盐矿物;3)添加浓度为0.05 mol/L的(NaPO3)6分散剂,煮沸使得充分分散,待冷却后上机实验。

1.2.2磁化率 磁化率分析在郑州大学中原历史与文化研究院文化遗产保护教学实验中心完成,采用英国Bartington公司生产的MS-2B型双频磁化率仪进行样品分析。分析步骤为:将自然晾干的土壤样品用研磨钵研磨为直径小于200 μm的颗粒,称取5 g放入边长为2 cm的无磁性样品盒中,分别测量低频磁化率和高频磁化率,每个样品测试3次最后取平均值。根据高频磁化率(χhf)和低频磁化率(χlf)的结果,通过公式计算出频率磁化率(χfd)。该公式为:

χfd=[(χlf-χhf)/χlf]×100%

(1)

1.2.3XRF分析 化学成分分析在河南省文物科技保护中心完成,采用德国布鲁克公司生产的S2 RANGE型X射线荧光光谱仪进行样品分析。分析步骤为:将样品研磨至直径200 μm以下,用压片机与模具制作为直径约5 cm、厚约1 mm的圆形压片,放入仪器进行检测。检测结果表现为10种元素氧化物的相对含量。

2 结果与讨论

2.1 陶泥料与自然沉积的粒度分析

进行粒度分析的样品由不同粒级的颗粒组成,基于官庄遗址陶泥料及自然沉积特征,样品粒级组成分为4个部分,小于5 μm,5~50 μm,50~100 μm,大于100 μm,各样品不同粒级组分含量如表2所示。泥质陶泥料不同粒级组分含量与全新世古土壤接近,组成特征相似;夹砂陶泥料小于5 μm和大于100 μm的组分含量特征突出,小于5 μm的极细颗粒含量相较于马兰黄土和全新世古土壤异常增多,应是人为分选所致,大于100 μm的粗颗粒含量接近20%,高于马兰黄土和全新世古土壤,应与添加河砂作为羼合料的行为有关。鬲型泥质陶坯与盂型泥质陶坯不同粒级组分含量基本相同,可归为同类泥质陶坯,与泥质陶泥料相比,泥制陶坯小于5 μm的组分含量明显增多,其含量与夹砂陶泥料小于5 μm的组分含量相似,但大于100 μm的组分含量明显少于夹砂陶泥料。夹砂陶坯与夹砂泥料50~100 μm和大于100 μm的组分含量存在差异,说明选用羼合料的粒径不同。

表2 官庄遗址样品不同粒级组分含量Table 2 Contents of granules with different levels of the samples from Guanzhuang site ( %)

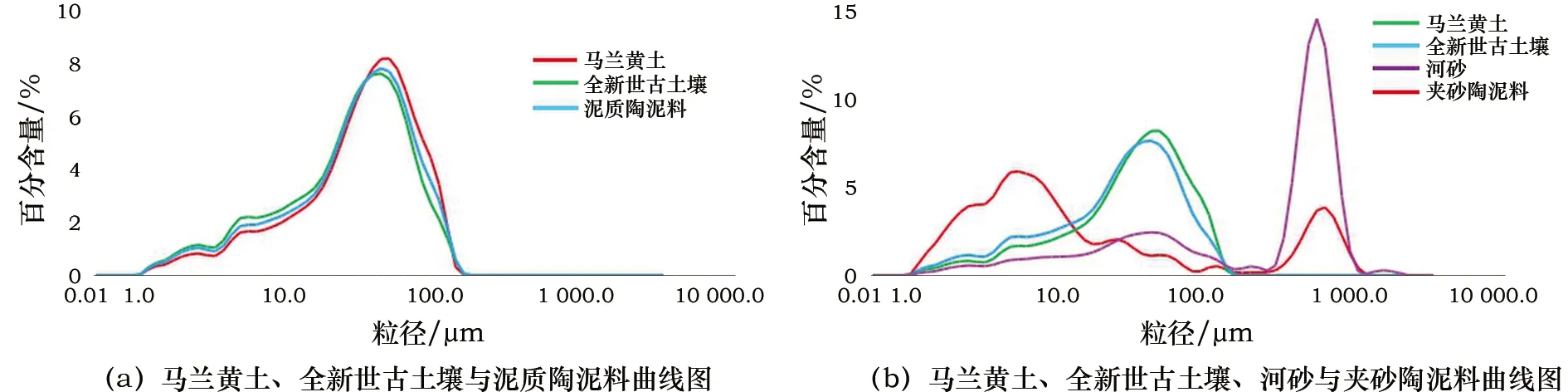

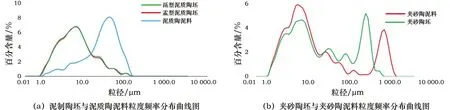

粒度频率分布曲线的形状直接反映了样品粒径分布的特征,粒径分布、优势组分与峰值可反映物质来源与沉积环境,极端的优势组分与峰值说明样品中某些组分已经在分选能力较强的环境中得到了很好的分选。自然沉积与泥质陶泥料粒度频率分布曲线图(图3a)表明:马兰黄土粒径分布范围在1.1~197 μm之间,优势组分为40~60 μm,峰值粒级为49.8 μm,粒级偏粗;全新世古土壤粒径分布范围在1.1~197 μm之间,优势组分为30~50 μm,峰值粒级为40 μm左右,粒级较马兰黄土偏细;泥质陶泥料粒径分布范围在1.1~190 μm之间,优势组分为30~50 μm,峰值粒级为40 μm左右,与全新世古土壤粒度频率分布曲线相似,但70~190 μm粒级的颗粒含量较全新世古土壤多,可能为后期泥料添加羼合料的原因。自然沉积、河砂与夹砂陶泥料粒度频率分布曲线图(图3b)表明:夹砂陶泥料曲线为双峰曲线,粒径分布范围在1.1~2 100 μm之间。可分为2个不同的组成部分,细粒部分粒径分布范围在1.1~100 μm之间,处于马兰黄土和全新世古土壤粒径分布范围内,优势组分为2.93~10.50 μm,峰值粒级为5.8 μm,粒级极细,显示出很好的分选特征;粗粒部分粒径分布范围在150~2 100 μm之间,优势组分为374.45~916.75 μm,曲线特征与河砂相似。

图3 样品粒度频率分布曲线Fig.3 Frequency distribution curves of the samples

夹砂陶泥料中粒径小于5 μm的组分含量明显多于马兰黄土黏土含量(7.57%)与全新世古土壤黏土含量(10.07%),细粒部分频率曲线的峰值为5.8 μm,峰值粒径比马兰黄土、全新世古土壤小很多,有明显经过人为选择的痕迹。且泥料粒度分布范围为1.1~150 μm,与马兰黄土、全新世古土壤粒度分布范围相同。因此夹砂陶泥料细粒组分应为马兰黄土或全新世古土壤用水选法经过人为分选后,选用上部粒径较细的黏土制得。夹砂陶泥料粗粒部分优势组分为374.45~916.75 μm,与处于河砂粒度优势组分120~1 000 μm范围内,且粗粒部分粒径峰值为624.62 μm,与河砂549.76 μm的峰值粒径接近。已有研究表明,郑州地区晚更新世-全新世黄土粒径均小于250 μm[17],因此夹砂陶泥料中>250 μm的组分应为添加的河砂。夹砂陶泥料中>250 μm的组分占比约为19%,由此可计算出粗粒河砂与细粒混合比约为1∶4。

泥制陶坯与泥质陶泥料粒度频率分布曲线图(图4a)表明,泥制陶坯粒径分布范围在1.1~190 μm之间,与泥质陶泥料相同,但其优势组分为3~10 μm,峰值粒径为6 μm左右,显示出较强的分选环境。夹砂陶坯与夹砂陶泥料粒度频率分布曲线图(图4b)表明,夹砂陶坯与夹砂陶泥料显示出了相似的粒度分布特征,都由细粒和粗粒2个部分组成,细粒部分显示出很好的分选特征,粗粒部分羼合料的粒径略有差异,夹砂陶泥料羼合料粒径较粗优势组分为374.45~916.75 μm,夹砂陶坯羼合料粒径较细优势组分为105.64~304.26 μm。

图4 陶泥料与陶坯粒度频率分布曲线Fig.4 Frequency distribution curves of mud and billets

2.2 陶泥料、自然沉积的磁化率分析

磁化率可以分为体积磁化率、质量磁化率和频率磁化率3种参数。磁化率仪所用单位为无量纲SI。需测量出高频磁化率(χhf)和低频磁化率(χlf)并计算出频率磁化率(χfd)。频率磁化率可以表明样品中超顺磁颗粒的磁化率占初始磁化率的百分比含量,其结果也可以反映超顺磁颗粒的相对含量[18]。自然沉积磁化率结果如图5表明:低频磁化率由深及浅总体呈现增长的趋势,分布范围为35×10-8~80×10-8m3·kg,以150 cm为界限可以分为2个部分。马兰黄土低频磁化率增长幅度较小,曲线较为平缓,磁化率分布范围为30×10-8~35×10-8m3·kg;全新世古土壤低频磁化率增长幅度较大,曲线较陡,磁化率值由45×10-8m3·kg增至78×10-8m3·kg。频率磁化率结果亦在150 cm处出现转折,古土壤频率磁化率分布范围在8%~13%之间,且较马兰黄土层高出0~6个百分点。古土壤层因成壤作用较强,成壤过程中强磁性和超顺磁性铁磁性矿物的产生导致古土壤层磁化率及频率磁化率都高于马兰黄土层[18]。官庄遗址自然沉积的磁化率从地表向下有明显降低的趋势,符合黄土-古土壤序列磁化率的埋藏效应[19]。河砂频率磁化率与低频磁化率较低,分别为6.74%和28×10-8m3·kg。

图5 自然沉积磁化率与平均粒径曲线图Fig.5 Magnetic susceptibility and mean granular size graphs of natural sedimentation

泥料坑样品磁化率结果表明:夹砂陶泥料低频磁化率为19×10-8m3·kg,频率磁化率为4.6%,低频磁化率与频率磁化率明显低于马兰黄土与全新世古土壤,较低于河砂。泥质陶泥料低频磁化率79.06×10-8m3·kg、74.90×10-8m3·kg与80.88×10-8m3·kg,频率磁化率分别为10.39%、10.23%、9.89%,低频磁化率与频率磁化率与全新世古土壤更接近。

2.3 陶泥料、自然沉积的化学成分分析

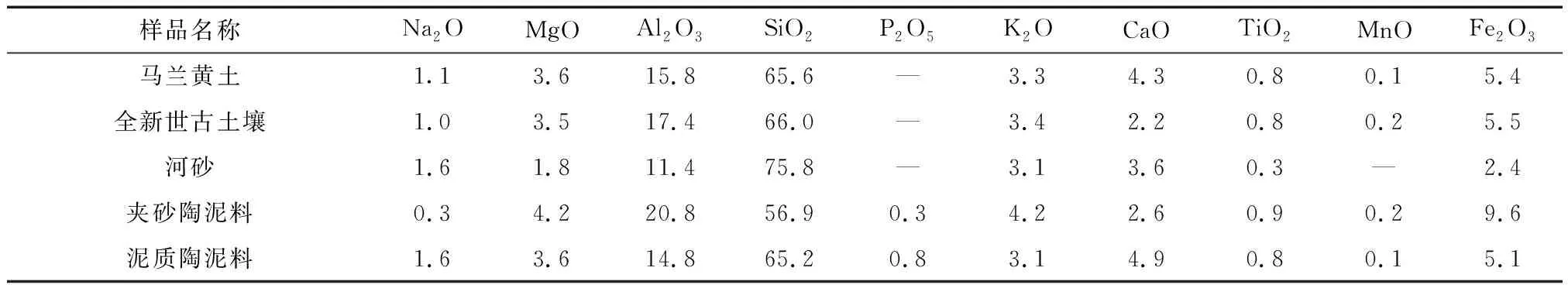

对陶泥料及自然沉积进行XRF检测,检测结果包含陶器研究中常见且含量具有统计学意义的硅、铝、铁、钙等主量元素,各类元素以氧化物质量分数的形式呈现(合计为100%)(表3),可以反映陶泥料产源及加工工艺方面的信息[20]。李文杰先生[21]曾根据常量元素的组成,将新石器至汉代制陶所用黏土分为普通易熔黏土、高镁质黏土、高铝质耐火黏土和高硅质黏土4种分类型。马兰黄土与全新世古土壤的化学成分含量差异不大,SiO2含量范围为61.00%~67.10%,Al2O3含量范围为14.60%~18.00%,属普通易熔类黏土,其中马兰黄土Al2O3含量略少于全新世古土壤、CaO含量略多于全新世古土壤。夹砂陶泥料SiO2含量为56.90%、Al2O3含量为20.80%,SiO2含量低于马兰黄土和全新世古土壤,Al2O3与Fe3O4含量高于马兰黄土与全新世古土壤,新增P2O5,含量为0.32%。泥质陶泥料SiO2含量范围为64.40%~65.80%,Al2O3含量为15.50%左右,与自然沉积基本无差异,新增P2O5,含量为0.8%左右。

表3 官庄遗址实验样品XRF测试结果Table 3 XRF results of the samples from Guanzhuang site (%)

夹砂陶泥料显示出低SiO2高Al2O3和Fe2O3的特性,经多次取样进行XRF试验后,其结果仍与原结果一致。泥料中SiO2的含量与Al2O3、Fe2O3的含量呈反向线性相关,表明Al2O3、Fe2O3并非来自于河砂,且马兰黄土与全新世古土壤中的Al2O3、Fe2O3含量较低,因此泥料中的铝元素与铁元素应来自于羼合料,是陶工有意将富含该类物质的矿物加入黏土中的。陈娟等[14]将官庄遗址出土夹砂陶泥料放入坩埚烧制,烧制结束后坩埚底部可见黑色粉末物质,经XRD分析,黑色物质为赤铁矿、磁铁矿与尖晶石。鲁晓珂等[13]对灵宝西坡遗址和良渚遗址夹砂陶羼合料进行初步分析,认为古代夹砂陶器的羼合料很有可能一部分来自于当时石器和玉器加工的废料。官庄遗址除有制陶作坊,还有铸铜作坊与制骨作坊,出土有较多熔炉和坩埚残块、铜渣,以及铜刀、磨石等,因此夹砂陶泥料中的羼合料很有可能部分来自于当时的石器、铜器加工的废料,此加工行为也可能造成铝元素与铁元素的异常增多。

2.4 讨论

有研究表明[22],黄土磁化率除了受磁铁矿、磁赤铁矿含量的影响,也受到粒径大小的影响,磁铁矿的磁化率在0.03~0.01 μm和125~16 μm呈现2个峰值。特别是在0.01~0.03 μm时成倍增长。而磁性矿物属于重矿物,往往会与更粗粒径的沉积物伴生。因此通过分选而得的2~15 μm细粒径颗粒达到70%的黏土磁化率定然会比自然沉积更低。事实也证明正是如此,夹砂陶泥料低频磁化率仅为19×10-8m3·kg,比全新世古土壤和马兰黄土低频磁化率35×10-8~80×10-8m3·kg的分布范围低很多。泥料磁化率变化与粒度分析结果相吻合,因此夹砂陶泥料磁化率值偏低的原因应是添加了河砂为羼合料且选用了严格分选的黏土。

夹砂陶泥料新增P2O5成分,应是分选时添加草木灰所致,李迎华等[23]曾通过模拟实验探讨草木灰对陶范化学成分的影响,结果表明,随着草木灰添加量的增多,陶范中Si、Al、Ti等元素的含量逐渐降低,K、Ca、Mg的含量则会增加,陶泥料应遵循相关规律。XRF分析结果显示,泥料中K2O、CaO、MgO含量确实减少,但减小幅度并不大。泥料中的Al2O3与Fe2O3含量高于自然沉积,陈娟等[14]认为Al2O3含量较高是遗址内制陶黏土主成分多样化所致,Fe2O3含量较高是因为遗址内土壤铁含量较高。王小娟等[24]曾对晋南地区新石器末期制陶黏土原料进行EDXRF分析,认为临汾盆地遗址在原料制备过程中,制备者会对黄土原料进行某些特定的处理,以提高Al2O3含量并降低Fe2O3含量。因此,夹砂陶泥料表现出高Al2O3与低Fe2O3,也可能为制备者进行了某些特定处理行为,特定处理行为是否为水选法分选行为,需进一步考证。

泥质陶泥料粒度分布特征与马兰黄土差异较大,但与全新世古土壤相类似,泥料与全新世古土壤粒度频率分布曲线除在尾部有略微差异其余部分基本重合,低频磁化率与频率磁化率也相同分布范围内,XRF检测氧化物含量中除新增P2O5外,其他成分含量也基本相似。因此,泥质陶泥料应为全新世古土壤经简单淘洗或未经淘洗制得。P2O5增多的原因与夹砂陶泥料相同,为添加草木灰所致[24]。周仁等[25]对黄河流域新石器时代和殷周时代制陶工艺进行科学总结,认为黄河流域殷周时期制陶黏土原料应当是红土、沉积土、黑土和其他黏土,而非普通黄土,实验结果与此相符。

夹砂陶坯与夹砂陶泥料显示出相似的粒度分布特征,但羼合料粒径的选择略有不同,陈娟等[14]对陶泥料与陶坯进行了化学组成分析与岩相分析,认为西周晚期官庄遗址制陶原料显示出多样化的特征,陶工在羼合料颗粒的选用方面也出现了变化,夹砂陶坯与夹砂陶泥料的粒度分析结果支持了这一结论。泥制陶坯与泥质陶泥料的粒度特征差异较大,说明泥质陶原料的选择与加工随着遗址的不断发展也显示出多样化的特征,春秋后新增了高钙质古黄土黏土为制陶原料。陈娟[26]对官庄遗址出土商式分裆柱足鬲与商式袋足鬲切片进行物相观察,认为商式分裆柱足鬲的羼合料的颗粒属于大于500 μm的颗粒,商式袋足鬲的羼合料的颗粒粒径多在100~499 μm之间。结合本实验对夹砂陶泥料与夹砂陶坯的粒度分析结果,说明官庄遗址对河砂等羼合料的粒径选择并无定式,陶工随意性较大。

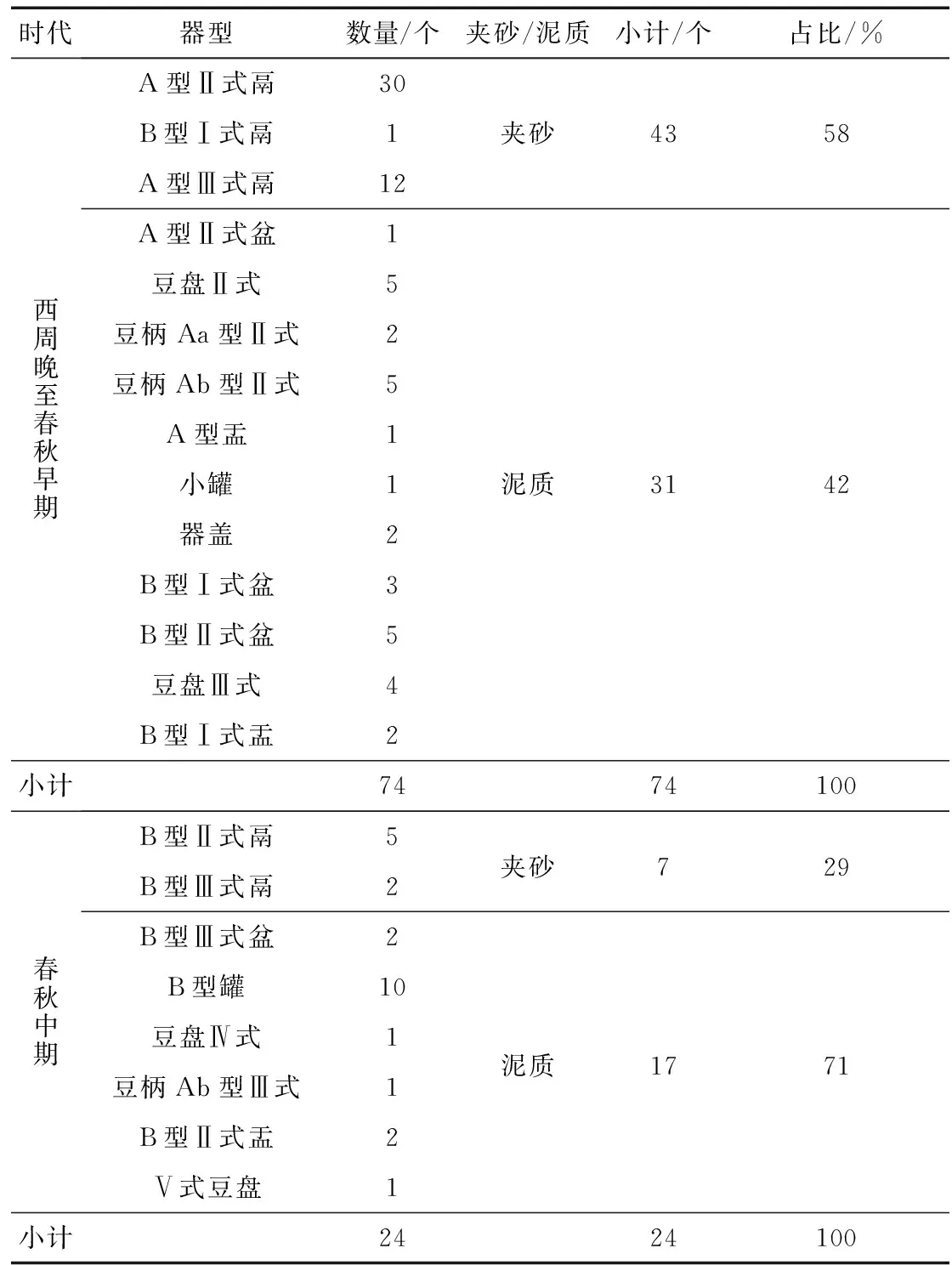

官庄遗址的时代从西周晚期持续到春秋中期,西周晚期至春秋早期是该遗址的繁盛时期,春秋中期已经开始没落,且该时期的文化面貌有了很大的改变[3]。官庄遗址2011—2013年出土陶器[5]分析统计结果表明(表4),西周晚期至春秋早期夹砂陶数量多于泥质陶,占比达到58%,至春秋中期夹砂陶占比下降至29%。随着时间推移,泥质陶逐渐成为陶器的主流,夹砂陶的占比逐渐减少。泥料坑为第④文化层下遗迹,且泥质陶泥料坑年代晚于夹砂泥料坑。夹砂陶泥料从其粒度特征、磁化率特征、化学成分特征方面表现出很强的被分选性,显示了加工此种泥料时的繁琐过程。泥质陶泥料粒度特征、磁化率特征、化学成分特征等都与全新世古土壤相似,其加工过程较为简单。将陶器统计结果与泥料坑早晚年代相结合,夹砂陶泥料应为西周晚期至春秋早期遗址兴盛时使用的陶泥料,泥质陶泥料应为春秋中期遗址开始没落后使用的陶泥料。

表4 官庄遗址出土夹砂陶与泥质陶数量统计Table 4 Quantity statistics of pottery unearthed from Guanzhuang site

3 结 论

采用粒度分析、磁化率分析和XRF分析的方法,对官庄遗址所出陶泥料、自然沉积马兰黄土、全新世古土壤进行科学分析,得出如下结论:

1) 两周之际,官庄制陶原料取自于当地晚更新世、全新世以来的沉积地层,地层中数米厚的古土壤、马兰黄土层为当地制陶提供了丰富的原料,同时也为就近取材提供了便利。

2) 遗址使用期间,早晚不同时期的陶泥料原料选取和加工工艺有所不同,早期以马兰黄土或全新世古土壤为原料,经严格的淘洗工序后,选用粒径较细的部分,加入河砂、蚌壳制备成夹砂陶泥料,粗粒河砂与细粒黏土比例为1∶4;晚期出现了以全新世古土壤为原料,直接或只经过简单淘洗工序后制备成的泥质陶泥料。

3) 夹砂陶泥料与夹砂陶坯出现了添加不同粒径河砂的情况,说明夹砂陶泥料羼合料的选择并未形成严格的定式,制陶工匠可自我把控添加河砂的粗细程度,具有一定的自由选择度。

本实验研究尚有诸多不足之处:因尚未出土早期泥质陶泥料与晚期夹砂陶泥料,仅以早期夹砂陶泥料、晚期泥质陶泥料和陶坯为研究对象进行简单科学分析;对夹砂陶泥料进行显微观察,发现夹杂细颗粒蚌壳,但并未对其含量、来源、加工工艺进行进一步探讨。