寄宿如何影响学生的心理健康? *

杨 钋 颜芷邑

(1. 北京大学教育学院,北京 100871;2. 北京大学燕京学堂,北京 100871)

一、引言

中国寄宿学校已有六十余年的发展历史。寄宿学校先后承担着提高少数民族学生教育水平、普及九年制义务教育、解决留守儿童的教育问题、促进教育公平与均衡化发展等诸多使命。20世纪90年代,随着计划生育政策的影响逐渐浮现,城市化进程加速和大量劳动力流入城市,农村地区的学龄儿童不断减少,农村地区“撤点并校”开始推行。在此背景下,寄宿学校由原来特殊的办学形式,逐渐成为农村地区一般的、常规性的办学形式。截至2016年底,全国农村地区(含镇区和乡村)义务教育寄宿生人数已经达到2 608万人,占农村地区在校生总数的27.5%。其中,农村小学寄宿生总数达942.5万人,寄宿率为 14.2% ,农村初中寄宿生总数达1 665.7 万人,寄宿率达58.6%①。

寄宿学校与走读学校存在多方面的差异。在生活环境方面,它将学生从原来的家庭和社区环境中剥离,让学校成为学生首要且单一的成长环境;在社会关系方面,学生与父母等家庭成员的相处时间被大幅缩减,与同学、老师有更多相处时间,因而形成更紧密的关系;从学校管理的角度,寄宿学校不仅仅提供教育与食宿,而且有着更为精细的管理模式,学生的生活起居、学习娱乐都受到规律化的管理(Martin et al., 2014)。这些差异意味着寄宿学校教育对学生各方面的发展都可能产生深刻的影响。

然而,目前中国学界对寄宿学校的研究主要集中在寄宿对学生的学业发展、身体健康和营养状况的影响,关于其对学生心理健康的影响机制讨论不多,仍有深化研究的空间。基于此,本文通过分析中国教育追踪调查(CEPS)数据提供的全国代表性样本,分析寄宿对学生心理健康的影响及其异质性,着重探讨寄宿对心理健康的影响机制。本文的主要研究问题包括:(1)寄宿对初中学生的心理健康有什么影响?(2)对不同的群体,寄宿对心理健康的影响有何差异?(3)寄宿通过哪些机制对学生的心理健康产生影响?本文研究成果有助于深化对寄宿学校与学生发展的认识,更好地理解寄宿学校教育产生的社会影响。这对改善寄宿学生的心理健康状况、改进寄宿学校的管理、推进教育均衡发展具有重要意义。

二、文献综述

(一)影响研究

寄宿学校在国外有较长的发展历史,其最初作为一种基督教现象起源于欧洲,15和16世纪时逐渐在欧洲普及(Kashti, 1988),17世纪晚期开始在北美出现(Colmant et al. 2004)。寄宿学校在历史中发展出两种形态:一种是提供精英教育的私立寄宿学校,另一种是为了解决弱势群体教育问题的公立寄宿学校(Lee&Barth, 2009)。国外关于寄宿对学生影响的研究从学业成绩、心理健康、社会适应等方面展开,由于本文讨论寄宿对学生心理健康的影响,因此文献回顾聚焦于心理健康问题。

目前,国外研究在这一领域尚未得出一致的结论。相当一部分的学术研究认为寄宿不利于儿童的心理健康。Bronfenbrenner(1970)开创了这一研究的先河,他发现在相较于走读学生在家、校多场景切换,寄宿生在单一环境中成长,更容易服从于他们周围环境的社会压力。Kleinfeld 和Bloom(1977)调查了美国四所寄宿学校中132名爱斯基摩青少年,发现49%的学生存在社交、情感困扰,其中25%的学生表现得极为严重。Mander等(2015)基于澳大利亚寄宿儿童的追踪研究发现,小学阶段寄宿生在进入中学后情绪障碍发生率显著提高,更容易产生情感困扰、抑郁、焦虑等负面情绪。

也有部分研究认为寄宿有利于儿童的心理健康。一方面,寄宿将学生置于集体教育环境中,从而控制学生个体原有的不利生活环境可能产生的负面影响,为行为和思想偏激的学生提供新的生活方式,帮助他们适应社会(Bronfenbrenner, 1970;Scott&Langhorne, 2012;Fisher, 1984)。另一方面,一部分学者认为,寄宿学校正在积极进行转型,更加注重学生的个人需求,并且能够提供优质的设备、丰富的课外活动和机会,因此其对于学生的学业、生活均能产生正面影响,尤其是对于在家无法享受这些资源的农村学生(Anderson, 2005; Hawkes, 2010)。美国寄宿学校协会(2013)的调查发现,68%的寄宿学校学生认为,寄宿帮助他们提升自律性、成熟度、独立性、合作学习、批判性思维等。Martin等(2014)利用澳大利亚高中生数据,也发现寄宿生和走读生在目标、投入和心理健康方面并不存在显著差异。

相较于英美国家的寄宿学校,中国的寄宿学校具有特殊性。首先,大部分寄宿学校位于农村,吸纳农村生源;其次,大部分的农村寄宿学校依据地域进行招生,因此具有较低的选择性(Shu &Tong,2015)。

在寄宿对心理健康的影响方面,由于全国性样本数据的缺乏,早期的中国实证研究主要是对某地某学校学生进行的问卷调查,样本量较小且缺乏代表性,研究方法也停留在描述统计、独立样本T检验和简单线性回归(叶敬忠&潘璐,2007; 肖利敏等, 2008; 张丽锦等, 2009)。近年来一些大规模的寄宿学校抽样数据开始出现,使得寄宿的影响更容易检验。其中比较有代表性的是北京大学、中国社会科学院和首都经济贸易大学联合课题组面向河北和四川两省五县137所农村寄宿学校的三期追踪调查和基于全国抽样数据的中国家庭追踪调查(CFPS)。高选艳(2018)和朱志胜等(2019)采用前者数据分别研究了寄宿对于农村学生的心理健康和非认知能力的影响。研究都发现,寄宿不利于儿童心理健康状况,寄宿时间越长,越不利于儿童心理健康。在研究方法上,这些研究运用工具变量两阶段最小二乘法,以家校距离作为工具变量,减少了因为变量遗漏导致的系数估计值向下偏误。Shu和Tong(2015)利用CFPS数据,发现寄宿学校的学生更容易抑郁。通过使用倾向性得分,该研究较好地克服了自选择偏差。但是在机制解释方面,该研究虽然提出了父母缺位和寄宿环境较差这两个假设,却并没有通过数据加以证明。

寄宿对于学生心理健康的影响具有显著的年级、性别、家庭背景等异质性。已有研究发现,寄宿对于低龄儿童心理健康的负面影响更大(陈彦芳, 2010;高选艳, 2018;朱志胜等, 2019)。朱志胜等人(2019)的研究还发现寄宿对男孩、母亲受教育程度较高以及经济发展水平相对较好地区农村儿童的负面影响更大,由此提出了寄宿具有“精英俘获”效应。

与寄宿学生高度相关的一个群体是留守儿童,留守儿童缺失了日常生活中来自父母的关心和支持,而寄宿学校是否能够弥补这一空缺引起了学界的关注。一些研究发现,寄宿对于缓解留守儿童的负面情绪有重要作用(贾勇宏,2007;Liu & Villa,2020),由此他们认为通过大力改善寄宿条件,优先接纳留守儿童有助于解决留守儿童教育问题。更多的研究发现寄宿学校并无法替代或补偿留守儿童教育过程中父母的缺位,当前留守儿童面临着父母照顾缺失和学校照顾不足的双重困境(王树涛&毛亚庆, 2015; 李勉等, 2017a; 朱志胜等, 2019)。在寄宿的影响机制方面,家人情感支持减少和学校设备、管理不健全都被提及,但是缺乏数据分析的支撑。

(二)机制解释

关于寄宿如何影响学生的心理健康不存在统一的理论解释框架,国内外学者讨论了不同的作用机制,可以归纳为以下三个方面。

第一,从亲子关系出发进行解释,这一类解释主要借鉴心理学和社会学的研究,包括依恋理论和家庭社会资本理论等。依恋理论认为稳定的依恋关系对学生的学业、情感、社交都至关重要(Granot&Mayseless,2001),而父母构成个体最重要的依恋关系(Kerns, 2008)。一旦学生进入寄宿学校,他们就离开了这些原始依恋关系,教师往往对学生的情感需求关注不够,因而无法弥补这种空缺(Parsons,2007)。家庭社会资本理论与之相似,同样关注家庭内的亲子互动、情感联络等非物质性联系(杨磊&戴优升,2019)。这一理论认为家庭社会资本越好的青少年更有可能发展出健康的心理状况(Kandel, 1982),亲子关系的密切化、亲子互动的增强均有助于预防成年初期情感问题的发生(Boutelle et al.,2009)。国内的实证研究也证明,父母参与、亲子互动的缺失会对青少年的心理健康产生负面影响(杨磊&戴优升,2019;刘文萍&侯婉滢,2018;Wu, 2010)。

第二,从同伴关系的角度进行解释。“扩大同伴效应”不完全认同寄宿对心理健康具有负面影响的观点,它认为寄宿可能产生混合效应。同伴虽然无法完全取代父母等依恋关系,但是他们对于青少年的成长也能起到重要影响(Laible, Carlo & Raffaelli, 2000;Kerns, 2008)。从积极方面看,集体宿舍生活可以增加学生之间的接触,促进彼此了解。个体不仅能够获得同学之间的情感交流和陪伴,而且有可能找到身边的学习榜样,从而获得积极影响(Kerns, 2008;Martin et al., 2014)。

从消极方面看,如果寄宿生同伴带有不良习惯,则可能对学生个体产生负面影响,如辍学率高、越轨现象严重、心理健康异常等(Dishion, McCord & Poulin, 1999)。寄宿学生更可能受到周围同学不良习惯和行为的影响,在农村寄宿学校住校显著提高了学生遭遇霸凌的可能性(陆伟,宋映泉&梁净,2017)。除了行为的互相影响以外,负面情绪也具有传染性,李长洪和林文炼的研究(2019)发现班级的负面情绪对于个体的负面情绪具有正向影响,尤其是在社交频繁度高的学生群体中,而寄宿正是增加了学生之间的交往密度。

第三,从学校管理的角度进行解释。“学校管理效应”这一视角关注寄宿学校具体的管理措施对学生心理发展的影响,提出寄宿的影响依情况而定。学校管理是包括学生睡眠、饮食、娱乐等各方面的整体系统,一个好的学校管理系统将有利于学生的身心健康,发挥由家到学校位置转换的积极效果,并能激发同伴效应的积极作用(Little, Kohm&Thompson, 2005)。

国内关于寄宿学校管理研究发现,学校管理难以起到积极作用。其一,在硬件设施方面,不少寄宿学校经费缺乏(朱志胜等,2019),导致学校宿舍、食堂等条件较差,学生活动和心理健康相关场所欠缺。其二,在师资配置方面,受到编制紧缩、专业人才供给不足等因素影响,不少寄宿学校缺乏专业生活老师,课任老师要兼任生活老师,这直接导致教师的超负荷工作,学生的日常生活难以得到全面而专业的指导和管理(刘晓波,2013)。其三,在学校管理和服务方面,寄宿学校管理方式“一刀切”,“以课代管”现象严重,压缩了学生的休息和娱乐时间,学生缺乏丰富多样的课外活动和生活指导(董世华,2012)。这些问题都导致寄宿学校难以发挥对学生的心理抚育功能。

整体而言,国外对于寄宿与学生心理健康关系的研究开始得更早,这与其寄宿学校发展历史有关。但是由于其寄宿学校在学校管理、学生类型、社会角色等方面都与中国的寄宿学校存在较大差别,其研究结论虽然具有借鉴意义,却不可照搬到中国现实情况。近些年国内研究也得到了一定发展,但是仍然存在有待深化的方面。第一,尚未建立解释寄宿影响的理论框架。本文综合以往研究,构建出包含亲子关系、同伴关系、学校管理三个层次的机制框架;第二,实证研究样本代表性不足。早期由于缺乏大规模样本,多数实证研究仅聚焦于某省份、某地区,本文选择CEPS两期数据,具有较好的全国代表性;第三,内生性问题难以解决。由于寄宿并不是随机干预的变量,而是存在较强的选择性,因此可能导致估计结果的偏差,本文通过工具变量二阶段回归法,一定程度上提升估计准确性;第四,机制探讨缺乏实证研究。目前大部分关于寄宿如何对学生的心理健康产生消极影响的讨论仍停留在理论探索阶段。本文采用中介效应检验、分样本检验等方法定量讨论了寄宿的影响。

三、研究设计

(一)数据与样本

本文使用的数据来自中国人民大学中国调查与数据中心(NSRC)实施的中国教育追踪调查(CEPS)。该调查以 2013—2014 年为基线,从全国随机抽取了28个县级单位的112所学校、438个班级进行调查,具有较好的全国代表性。基线调查共调查了19 487名学生,其中七年级学生10 279名,九年级学生9 208名;女生9 341名,男生9 875名。2014—2015年对基期样本中的七年级学生进行了追踪调查,追访调查时失访学生数为830名,新入样学生数为471名,成功追访学生数量为9 449人,追访率达到 91.9%。调查内容包括学生的基本信息、学生家长的基本信息、家庭所在社区环境、班主任的基本信息以及学校的基本信息等,能较好地满足研究需要。

由于寄宿产生的影响可能具有滞后性,本研究利用面板数据进行跨期分析,有助于更准确地观察寄宿产生的短期、中长期影响。根据跨期分析的研究需要,本文根据学生编号,对2013—2014年与2014—2015年数据进行合并,仅保留两期数据完备的学生样本,去除相关变量中明显的缺失值和异常值的样本。合并后剩下8 327个有效样本,其中寄宿学生2 844名,占总样本的30.32%;走读学生5 802名,占总样本的69.68%。合并样本中共包含110所学校,其中全寄宿学校或部分寄宿学校59所(54%),走读学校51所(46%)。

(二)研究假设

本文将通过实证方法检验寄宿对初中学生心理健康的影响效应,分析其影响在性别、城乡、父母外出状况、家庭经济状况方面所具有的异质性,并从亲子关系、同伴关系、学校管理三个层次探讨其具体的影响机制。国内已有文献研究发现,寄宿不利于儿童心理健康,对于低龄儿童来说寄宿的负面影响尤为严重;寄宿时间越长,越不利于儿童心理健康(高选艳,2018;朱志胜等,2019;王树涛和毛亚庆,2015;李勉等,2017b)。因此,本文提出假设1:

H1:相比于走读学生,寄宿学生的心理健康状况更差。

前期研究发现,寄宿对于学生心理健康的影响具有显著的性别、城乡、留守、家庭背景等异质性,但并未得出一致结论。因此,本文将这些因素纳入基准模型,检验寄宿对不同群体的差异化影响。在性别方面,相较于男生,女生对家人的情感依赖以及与家人在一起的心理需求更为强烈,因而更有可能因为在学校寄宿生活中得不到足够的关爱,产生心理健康上的问题(李勉等,2017a)。在城乡差异方面,农村与城市的寄宿学校存在显著差异。在寄宿环境方面,城市寄宿学校的环境可能比农村寄宿学校更好,不管是在生均拨款方面,还是在宿舍、学生活动室、心理咨询室、音乐室等方面,城市寄宿学校也更占优势。在留守状况方面,对于留守儿童来说,寄宿生活通过创造一个亲密的生活空间,可能弥补他们由于父母外出带来的情感缺失,因而寄宿对他们的心理健康负面影响反而较小。对于家庭经济贫困的学生来说,寄宿学校为他们提供了更好的学习和生活环境,将他们从家庭压力中暂时解放出来。基于此提出假设2:

H2:对于不同性别、城乡、留守状态和家庭经济背景的学生,寄宿对其心理健康具有差异化影响。

在影响机制方面,如前文所述,国内外文献关于机制的理论探讨主要集中在三个层面:亲子关系、同伴关系、学校管理。本文将从这三个层面依次检验具体影响机制。首先,在亲子关系层面,柳建坤等(2020)就基于Grolnick和Slowiaczek(1994)提出的“行为—认知—情感”三层次参与模型构建了“行为参与”“认知参与”“情感参与”三个维度的变量。杨磊、戴优升(2019)则通过亲子互动和亲子关系两个维度来衡量父母参与。本文选取了亲子互动这一个维度来进行检验,对于寄宿学生来说,他们大量的时间处于学校的封闭环境中,与父母的互动被压缩到每周一次甚至几周一次的短暂相处。基于这些研究本文提出假设3:

H3:寄宿通过降低学生与父母互动的频率影响学生的心理健康。与父母互动的频率越低,寄宿生的心理健康程度越低。

其次,从“扩大同伴效应”出发,本文将主要检验学校内同伴这一层面的因素所起到的中介作用,包括与同伴的行为互动和同伴之间的情绪传染。已有相当多的研究证明,寄宿与霸凌行为密切相关。陆伟等(2017)的研究发现,中国农村寄宿学校中的霸凌水平高达31.5%。国内外研究表明,霸凌会导致学生的焦虑、抑郁、压力和不安全感水平的上升,严重者甚至会导致自杀倾向(汪梦如,2020;刘小群等,2013;李海垒等,2012)。基于这些研究发现,本文提出假设4:

H4:寄宿通过增加学生的霸凌行为影响学生的心理健康,霸凌行为越多,心理健康程度越差。

在寄宿生当中,负面情绪可能具有更强的传染性,也即负面情绪的同伴效应更强。抑郁情绪和孤独感等负面情绪,都会通过社交网络进行传播(Rosenquist, Fowler & Christakis, 2011;Cacioppo et al.,2009)。李长洪和林文炼(2019)使用CEPS数据证实了班级内部的负面情绪越多,学生个人的负向情绪也越多。基于此提出假设5:

H5:寄宿生的心理健康状况受到同伴的影响,同伴的心理健康越差,寄宿生的心理健康也越差。

再次,学校管理有可能影响寄宿对学生心理健康的作用。在寄宿学校,学校很大程度上取代了家庭的功能,承担着对学生的学习、身心健康、安全等各方面的责任。学校为了保证管理的有效性,通常制定严苛的规章制度,对学生的身心进行规训。初中生正处于精力旺盛、好奇心强的时期,强调整齐划一、一刀切的管理方式容易导致叛逆态度,影响他们的学校生活体验(刘晓波,2013)。受到应试教育观念、课外活动设施和师资投入欠缺、保障学生安全压力等因素的影响,寄宿学校通常实行“以课代管”,导致学生规定学习时间过长,业余生活和休息时间被严重压缩,在农村寄宿学校中这一问题尤其严重(仇发青,2017;刘晓波,2013;董世华,2012)。过度地延长学习时间,挤压学生本该丰富多彩的休息时间,会导致学生对于寄宿生活的沮丧与厌烦(董世华,2012)。基于此,本文提出假设6:

H6:学校管理越严格,寄宿对于学生的心理健康负面影响越大;学校规定的学习时间越长,寄宿对于学生的心理健康负面影响越大。

(三)变量设定

本文自变量是学生的寄宿情况,即住宿或走读。与此相对应的是CEPS2013—2014学生问卷中“周一到周四晚上是否在学校寄宿”这一问题,根据这一问题的回答区分出寄宿学生=1、走读学生=0。

本文的因变量是初中学生心理健康状况。CEPS 问卷参考美国流行学研究中心抑郁量表(the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale,CES-D),编制了10道关于心理健康状况的题目,向学生询问了在过去七天内沮丧、消沉等十项负面情绪发生的频率,采用李克特五点量表,选项为“1. 从不、2.很少、3. 有时、4. 经常、5. 总是”,自评分数越低表示负面情绪越少,心理健康水平越高。本文参考已有研究(杨奎臣等,2020;杨磊&戴优升,2019)的做法,将每一题的得分加总得到心理健康状况变量,其取值范围为10—50之间,分数越高表明心理健康水平越低②。

为了解决内生性问题,本文首先考虑利用面板数据加入滞后变量的方法。研究选取追踪调查中的学生负面情绪得分作为因变量,自变量和其他变量从基期调查数据选取,以此更好地检验寄宿对心理健康的影响。

在参考已有研究成果(朱志胜,2019;高选艳,2018)的基础上,本文选取了个人特征和家庭特征两类控制变量,这些变量都有可能影响个体的心理健康状况,其中部分变量可能同时对是否寄宿和心理健康状况产生影响,如果不加以控制会导致对系数的高估或低估。自身特征包括性别、户口类型、是否是独生子女、是否是留守儿童。家庭特征包括家庭经济状况、父亲受教育程度、父母关系。

本文的中介变量是指受到寄宿影响或决定,转而会影响心理健康状况的变量。首先,亲子关系层面。在对亲子互动进行变量操作化时,本文选取“你和父母一起吃晚饭的频率”“你和父母一起参观博物馆/动物园/科技馆等的频率”“你和父母一起外出看电影/演出/体育比赛等的频率”三个变量,该变量取值为1—6,分别代表“从未做过”“每年一次”“每半年一次”“每个月一次”“每周一次”“每周一次以上”,将三个变量的值加总形成亲子互动变量的取值。其次,同伴关系层面。由于CEPS的追踪数据中没有直接询问所遭受的霸凌行为,本文从另一个角度出发,研究学生自身的攻击性行为,包括在过去一年中,骂人、说脏话、吵架、打架、欺负弱小同学、脾气暴躁的频率。这些攻击性行为一定程度上能够反映出学生在学校中参与的霸凌行为。变量取值为1—4,分别代表“从不”“偶尔”“有时”“经常”,将五个变量的值加总形成霸凌行为变量。负面情绪的传染性是同伴层面的另一个可能机制。本文将计算每个班级的负面情绪平均值,将其加入基准模型中,检验其对寄宿系数的影响。最后,学校管理层面。在对学校管理进行衡量时,本文将选取教师问卷中“你所在的学校对学生的管理如何?”这一问题来衡量学校管理的严格程度,该变量取值为1—5,分别代表“非常松”“比较松”“一般”“比较严格”“非常严格”。在对规定学习时间进行衡量时,本文将通过学校要求的早上到校时间和下午离校时间计算出学校要求的学生在校时间,这是学生一天最小学习时间。

(四)研究方法

基于上一部分对变量的解释,本文设定如下基准模型:

其中,wellbeing为被解释变量,表示i学生的心理健康得分。Boarding为核心自变量,表示i学生是否寄宿。X包括一系列控制变量,ε表示随机扰动项。

在使用OLS进行估计时,内生性是一个不可忽略的问题。一方面,本文的核心自变量是否寄宿并不是随机干预的变量,而是存在较强的自选择性。另一方面,可能存在变量遗漏的问题,一些遗漏变量会同时影响自变量和因变量,但又是难以观测的。基于此,本文借鉴已有研究(朱志胜等,2019;高选艳,2018;黎煦等,2018,2019;陆伟等,2017)做法,采用家校距离作为工具变量,构建了二阶段最小二乘法模型。由于问卷并未直接询问家校距离,本文选取了CEPS2014—2015问卷中“从家里到学校,你通常使用什么方式?”和“使用上面所选的交通方式,你从家到学校通常要花多长时间?”两个变量,为第一题的10种交通方式分别赋值平均速度③,并以平均速度和第二题的花费时间相乘,得出家校距离这一工具变量,放入模型中进行回归④。

四、寄宿与学生心理健康

(一)寄宿学生和寄宿学校特征分析

本文首先在个体层面比较寄宿生和走读学生的特征。由描述性统计可见,寄宿学生和走读学生的性别构成相似。在寄宿生中,农村户口学生和非独生子女都占据八成上下,而走读学生中城市学生和独生子女更多。寄宿学生中留守儿童占比,比走读学生中该占比高出十多个百分点。相似的,寄宿学生中家庭富裕的比例、父亲教育程度高的比例,均显著低于走读学生。在每一种负面情绪维度上,寄宿生都比走读生经历的频率更高。在中介变量方面,寄宿生由于大量时间处在学校环境中,与父母互动的频率低于走读生,也有更多的霸凌行为。

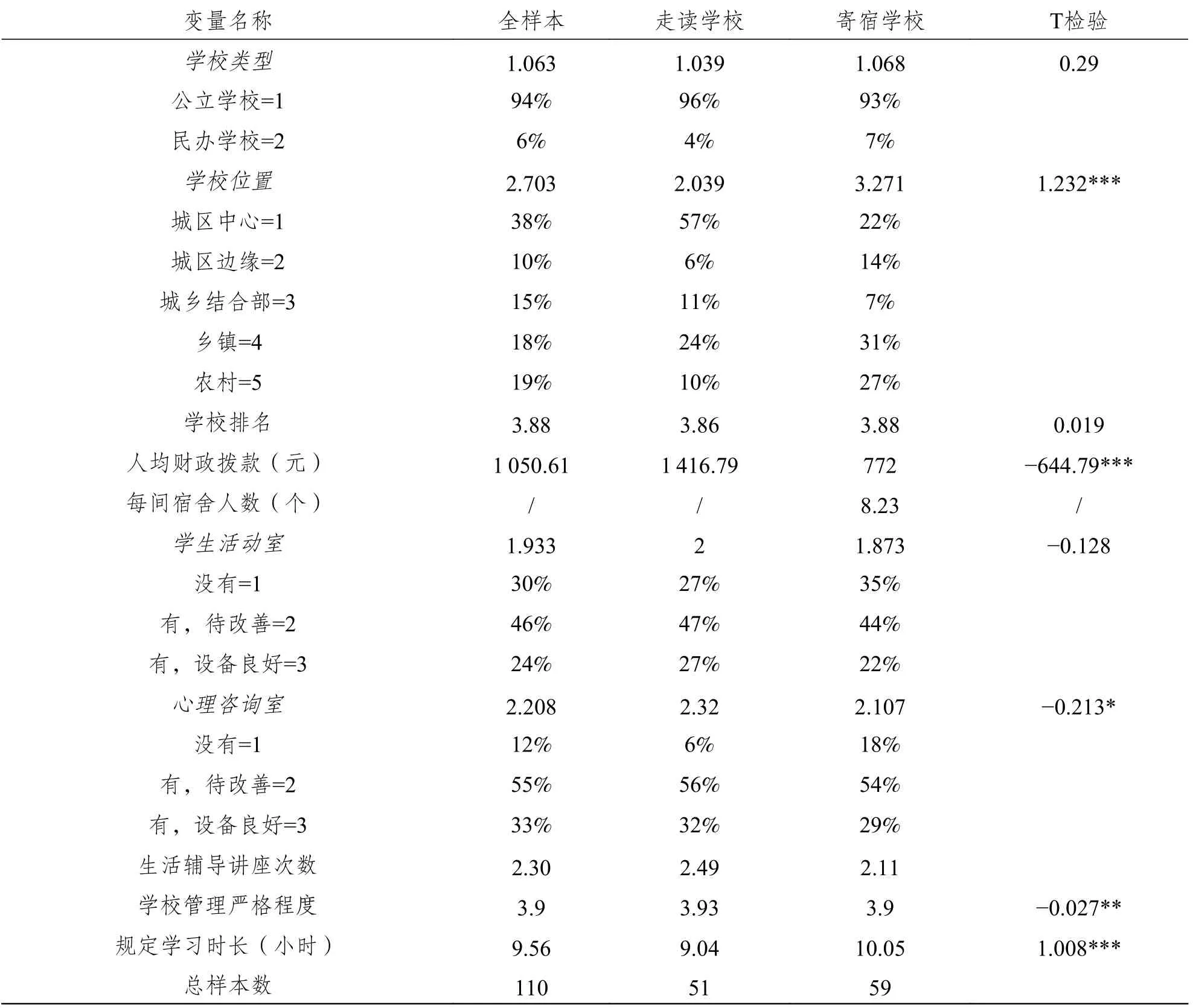

其次,由于学校管理是本文讨论的重要机制,表1从学校层面描述了样本所在寄宿学校的基本情况。63%的走读学校位于城区,而64%的寄宿学校位于城乡结合部、乡镇及农村,这一分布特点受到农村地区“撤点并校”政策的影响。走读学校人均拨款额度接近寄宿学校的两倍,这部分反映了城乡教育资源分布的差异,也更加凸显寄宿学校的弱势位置。在硬件设施上,寄宿学校的学生活动、心理健康场所更加欠缺,更少的寄宿学校拥有设备良好的学生活动室和心理咨询室。最后,寄宿学校管理略松于走读学校,但若从规定学习时间来看,寄宿学校往往要求更早的到校时间和更晚的放学时间(不包括晚自习时间),“以课代管”的现象更为突出。

表1 寄宿学校特征(CEPS2013/14)

(二)基准估计结果

表2展示了简单线性回归的结果。模型1为基准模型,在控制了个人特征和家庭特征以后,寄宿学生比走读学生平均多0.566个单位的负面情绪,该影响在95%的置信度上显著。模型2—11展示了对十个负向情绪逐一回归的结果,除了“生活没意思”“提不起劲儿来做事”“担心过度”,寄宿显著增加其他维度测量的负面情绪。由此可以证实,寄宿增强了学生的负面情绪,对学生的心理健康造成不利影响。

表2 基准模型OLS回归结果⑤

表2还表明,部分个体和家庭特征也会影响学生负面情绪。女生的负面情绪显著多于男生;非独生子女的负面情绪显著多于独生子女;留守儿童的负面情绪多于非留守儿童;家庭经济地位越高,负面情绪得分越低;父母关系越和睦,负面情绪得分越低。

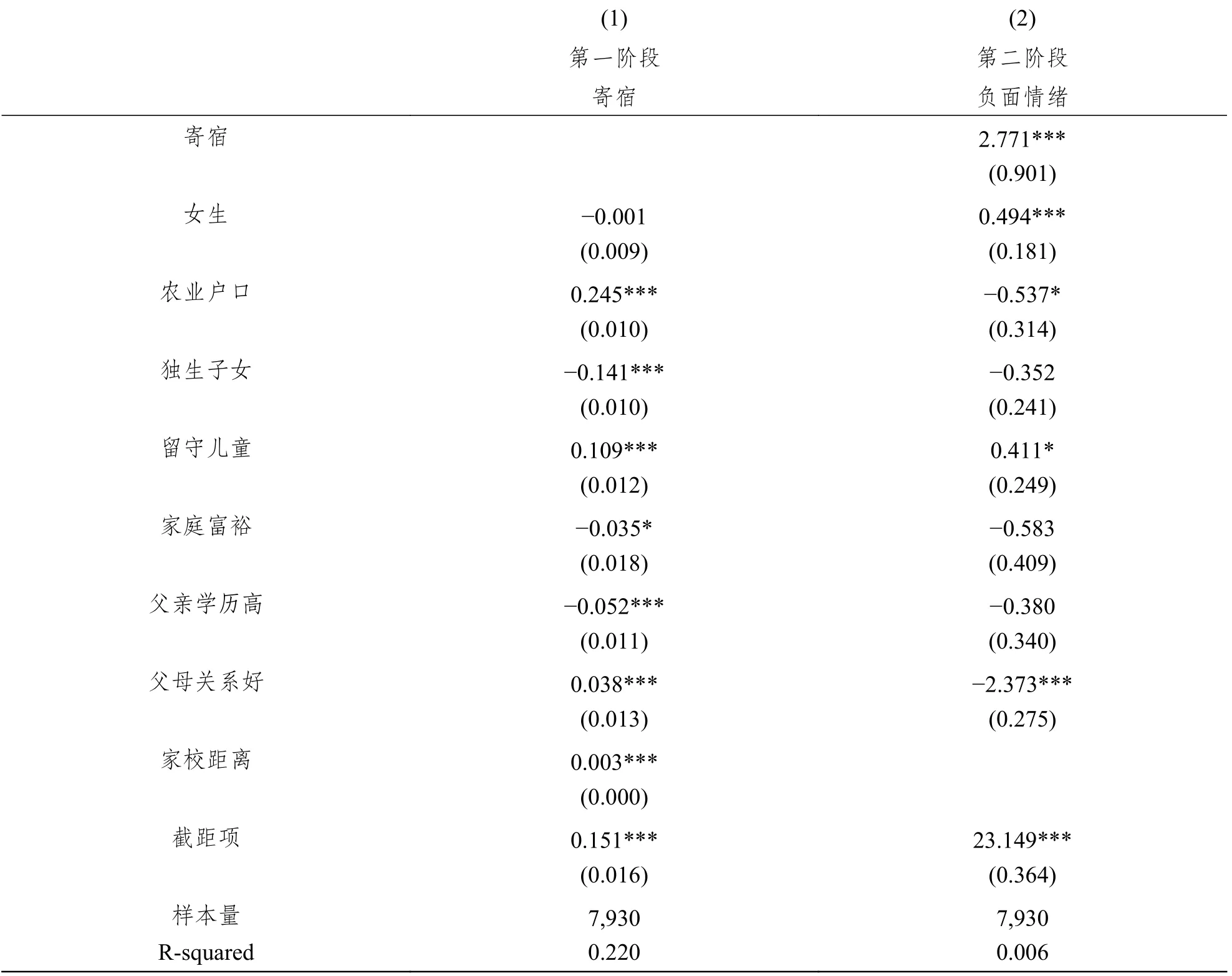

表3展示了二阶段工具变量回归的结果。在第一阶段估计中,学生是否寄宿显著受到个人和家庭背景的影响。研究发现,农村儿童、留守儿童和家校距离大的儿童选择寄宿学校的可能性显著高于其他儿童,而独生子女、来自富裕家庭儿童和父亲教育程度高的儿童更不可能选择寄宿。

表3 二阶段工具变量估计结果

在第二阶段估计中,工具变量的参数估计系数通过了1%的显著性检验且显著为正,说明寄宿对于学生心理健康的负面影响确实存在。结果显示寄宿学生比走读学生的负面情绪平均高2.77个单位。该估计系数和标准误均大于原来的OLS估计系数,这与同类研究(朱志胜等,2019;高选艳,2018)的结果一致。这说明由于内生性的存在使得基准回归得到拟合值低估了寄宿的实际影响。其他控制变量的效果和显著性与基准回归一致。简言之,工具变量模型的结论表明基准回归的结果较为稳健。

(三)异质性分析

表4报告了异质性分析的结果。在性别方面,就读寄宿学校对于男生负面情绪的影响低于对女生的影响。对女生来说,寄宿将增加0.759个单位的负面情绪,且这一效应在1%的水平上显著。这一现象与李勉等(2017a)的研究相一致,可能是因为女生对家人的情感依赖更为强烈,而在学校寄宿生活中由于得不到足够的关爱,更容易产生消极情绪。

表4 异质性分析结果

对城乡样本的分析发现,对于城市学生而言,就读寄宿学校对其负面情绪并无显著影响;对于农村学生而言,寄宿将增加0.574个单位的负面情绪,且在5%水平上显著。这一差异可能是因为农村与城市寄宿学校的环境和家校距离构成存在差异。农村的寄宿学校往往受到“撤点并校”政策而建立,意味着学生必须远离家乡前来接受教育。在城市地区,生源更多来多自当地。此外,表1的描述统计分析结果显示城市寄宿学校的环境比农村寄宿学校更好。

在留守儿童表现方面,对父母双方均在家的学生而言,寄宿会使他们的负面情绪提高0.74个单位;但是对于父母双方或父母一方外出的学生而言,这一影响并不显著,这一结果与Liu和Villa(2020)的研究相一致。这说明寄宿通过创造一个亲密的生活空间,可能能够弥补他们由于父母外出带来的情感缺失。

对于家庭经济状况困难的学生而言,寄宿对他们的负面情绪并不存在显著影响;但是随着家庭经济状况变好,寄宿的负面影响显著增强。这一结果与朱志胜等(2019)的研究相一致,也即他所讨论的“精英俘获”现象。寄宿对于家庭困难的学生不存在显著负面影响,这可能是因为寄宿生活减轻了他们的家庭责任。这与国外关于寄宿对来自贫困家庭或社区学生具有积极影响的研究相一致(Bronfenbrenner, 1970;Scott&Langhorne, 2012)。

五、寄宿影响心理健康的机制

本文采用中介效应模型,从亲子关系、同伴关系、学校管理三个层次探讨寄宿制对学生心理健康影响的机制。

(一)亲子关系

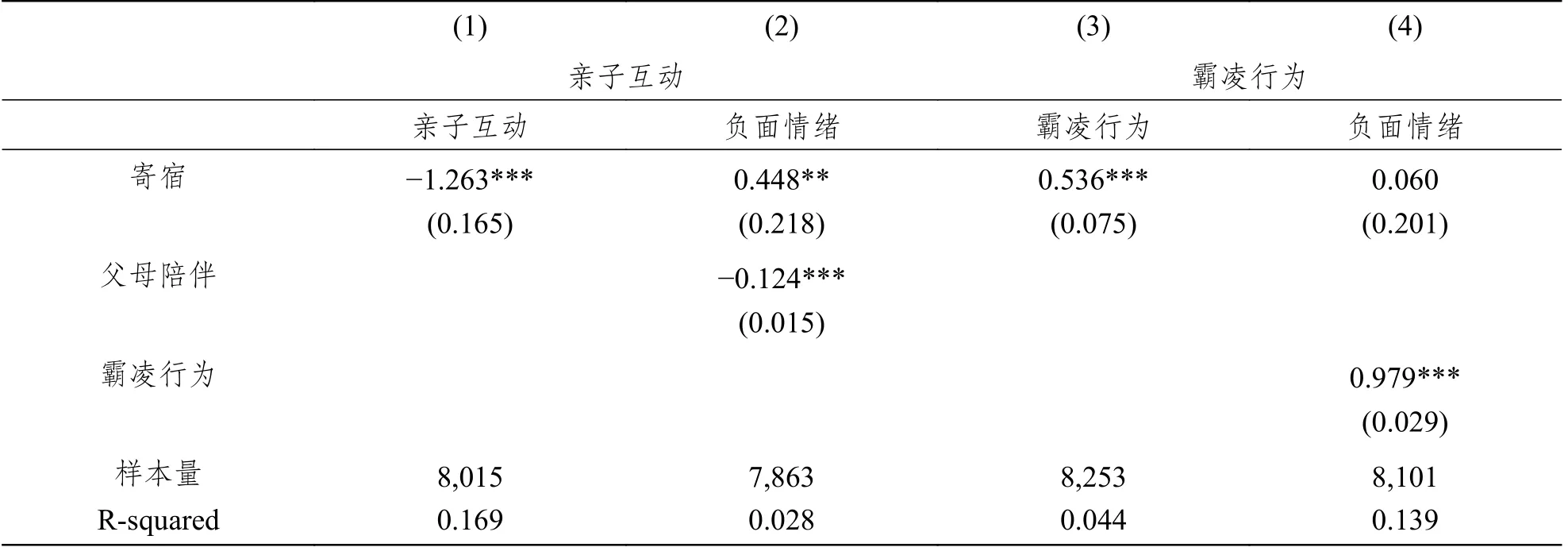

在检验亲子互动和霸凌行为作为中介变量时,本文采用逐步检验回归系数的方法(温忠麟等,2004)。 表5的第1、2列报告了亲子互动作为中介机制的检验结果。第1列显示,在控制了其他变量以后,寄宿显著减少了亲子互动,相较于走读生,寄宿生与父母互动的频率降低了1.263个单位。第2列的模型中将寄宿情况和亲子互动两个变量同时加入基准模型,发现寄宿对负面情绪的影响系数显著降低,由原来的0.566降低为0.448,说明亲子互动减少部分解释了寄宿对心理健康的负面影响,亲子互动的中介效应占总效应的20.85%。

表5 寄宿影响心理健康的中介机制:亲子互动和霸凌行为

(二)同伴关系

在同伴关系机制中,本文分别讨论了霸凌行为和同伴效应。表5的第3、4列报告了霸凌行为作为中介机制的检验结果。第3列显示,在控制了其他变量以后,寄宿显著增加了学生的霸凌行为,相较于走读生,寄宿生霸凌行为增加了0.536个单位。第4列的模型中将寄宿情况和霸凌行为两个变量同时加入基准模型,发现寄宿对负面情绪的影响系数显著降低,且不再显著,说明霸凌行为的增加完全解释了寄宿对心理健康的负面影响。

对于寄宿生来说,学校几乎成为学生们周一到周五的单一生活环境,学生们的社交网络相较于走读学生来说更加集中和密切,为负面情绪的传染提供了空间。为了检验负面情绪是否在寄宿生中更加具有传染性,本文借鉴李长洪和林文炼(2019)的模型,加以简化建立了如下模型:

其中,被解释变量Wellbeing表示学生个体的负面情绪,核心解释变量为Average,表示学生所在班级的平均负面情绪。X表示一系列控制变量,包括学生的性别、户口类型、年级、是否是独生子女、是否是留守儿童、父亲的受教育程度、父母关系。此外,检验同伴效应时需要考虑情景效应和关联效应,前者指个体受到地理因素的影响表现出相同的特性;后者指具有某种特征的个体更容易聚集到一起。参考李长洪和林文炼(2019)的研究,在情景效应Contexti方面,本文将班级特征和学校特征变量放入其中。具体而言,包括衡量学业压力的每周写作业时间以及班级排名、衡量师资力量的班主任教龄、衡量学校地区差异的学校所在地区类型这四个变量。Corri关联变量则包括学生个人的考试成绩、健康状况,以及家庭经济状况、家校距离四个变量⑥。

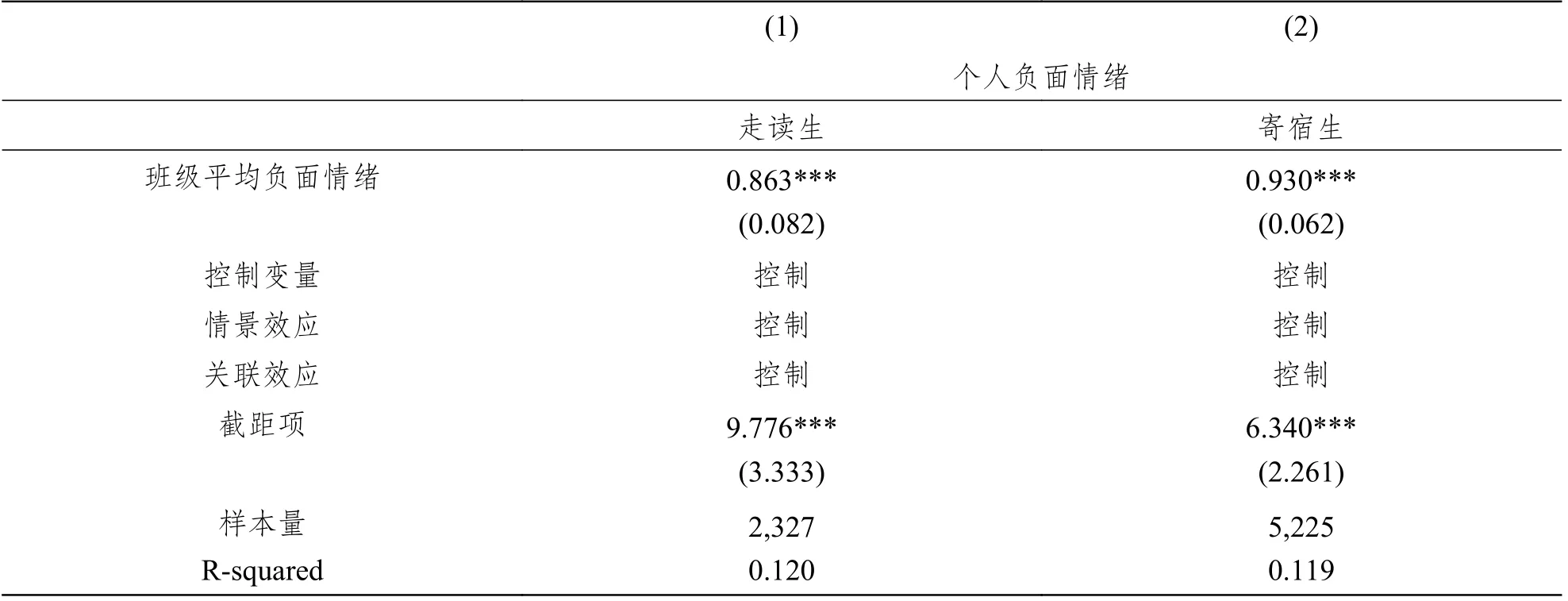

对寄宿学生和走读学生分别进行检验,结果如表6所示。在控制了情境效应和关联效应以后,班级平均负面情绪对个体负面情绪的影响依然显著存在,而这一影响在寄宿生和走读生中强度不同。对于寄宿生来说,班级负面情绪每提高一个单位,学生个体的负面情绪将提高0.93个单位,这一变化在走读生中为0.863个单位。这一结果表明,负面情绪的同伴效应在班级中存在,而且对于与同伴和学校环境有更高交流密度的寄宿生来说,同伴效应作用更大。

表6 负面情绪的同伴效应OLS估计结果

(三)学校管理

相比于走读学校,寄宿学校往往要求更早的到校时间和更晚的放学时间。在前文的描述性统计中,除去晚自习的时间,寄宿学校平均规定10.05个小时的在校学习时间,而走读学校平均只规定9.04个小时,这一差异在1%的置信水平上显著。表7的第1、2列对规定学习时间长和规定学习时间短的两类学校分别进行检验。本文将规定时间长于中位数的界定为时间长,将规定时间短于中位数的界定为时间短。控制了其他变量以后,在规定学习时间长的学校中,寄宿显著增加了学生的负面情绪,其系数与基准模型回归系数相近,在10%的水平上显著。在规定学习时间更短的学校中,寄宿对于学生负面情绪的影响估计系数更低,且并不显著。因此仅在学习时间更长的环境中,本研究才发现了寄宿对学生心理健康的显著负面影响。

表7 寄宿影响心理健康的中介机制:学习时长和学校管理

在前文的描述性统计中发现,走读学校比寄宿学校管理更为严格,这一结果是因为前文将部分寄宿学校与全寄宿学校合并为了寄宿学校一类。全寄宿学校管理比其他两类学校更加严格。全寄宿学校管理的管理严格程度均值为4.05,显著高于部分寄宿学校的均值(3.83)和走读学校的均值(3.92)。表7的第3、4列对管理严格和管理宽松的两类学校分别进行检验。研究发现,在控制了其他变量以后,在管理严格的学校中,寄宿显著增加了学生的负面情绪,其系数与基准模型回归系数相近,在5%的水平上显著。在管理宽松的学校中,寄宿对于学生负面情绪的影响估计系数更低,且并不显著。因此仅在管理更加严格的环境中,本研究才发现了寄宿对学生心理健康的显著负面影响。

六、结论与讨论

(一)结论

几十年来,随着农村地区“撤点并校”推行,寄宿学校被大规模兴建,一些问题逐渐显露,如低龄寄宿导致学生心理问题频发。目前,学术界对寄宿制与儿童发展的关系存在不同看法,缺乏对影响机制的讨论。本文基于中国教育追踪调查(CEPS)2013—2014和2014—2015两期数据,探讨了寄宿对于学生心理健康状况的影响。本文基本结论如下。

第一,寄宿显著增加了学生的负面情绪,对学生的心理健康状况产生了消极影响。虽然不似农村学生或留守儿童所获得的巨大媒体和政策关注,但是寄宿学生正在成为中国教育发展过程中一个新的具有脆弱性的群体⑦。这不仅表现在寄宿制学生在认知和非认知发展方面与其他学生存在较大差距,而且表现在他们在心理健康方面长时间受到寄宿的负面影响,可能在长期中提升他们罹患心理疾病的可能性。心理健康与认知技能和非认知技能一样,是人力资本的重要组成部分。寄宿制学生在心理健康方面的弱势,会影响其人力资本数量和质量的发展,从而在长期中影响个体的教育成就和劳动力市场表现。从这个意义上来看,部分寄宿学校可能难以实现政府赋予其的解决留守儿童的教育问题,以及促进教育公平与均衡化发展等使命,反而会加大现存的城乡教育不平等、影响我国人力资本的高质量发展。

第二,寄宿对学生心理健康的影响具有异质性,主要表现为“家庭环境替代”和“精英俘获”两种效应。本研究发现,对于父母均外出的留守儿童和家庭经济困难的学生,寄宿学校起到替代和弥补的作用,能够让他们脱离不利的家庭环境,投入到相对纯粹的学习环境中,寄宿对其心理健康并不存在显著负面影响。但是对于父母在家或是家庭经济条件一般甚至富裕的学生,寄宿具有“精英俘获”效应,让他们失去了原来家庭环境中的经济资本和社会资本,必须重新适应寄宿学校这个均质单一的环境。当学校投入低于家庭投入质量,就导致学生获得的总体投入质量下降。

第三,寄宿制对学生心理发展的负面影响主要由于学校管理的缺失和亲子互动的缺失,形成了“寄而难育”的现象。首先,在中国当前的寄宿学校建设和管理中,养育这一职责很大部分被忽略或悬置起来。一方面学生脱离了家庭环境,另一方面学校又没有充分承担家长“让渡”的教导、养育学生的责任,导致了对儿童发展监督、强化、指导和激励角色的缺失。学生离开家庭后,父母参与大幅减少,学校却又疏于管理和关爱,正处于成长期的青少年在生活和行为上缺乏指导和约束,情感需求也留下了真空,不良行为和负面情绪因此趁势生长,影响学生的心理健康状况。因此,寄宿学校成为“真空的养育环境”,“寄而难育”成为寄宿学校的常态。

其次,我国寄宿学校中普遍存在过分追求管理的统一化而忽视学生需求的多样化、追求硬件的标准化而忽视服务的精细化、延长学习时间来填补学生的空闲时间、强调学业成绩提升而忽视心理健康辅导。寄宿制学习时间过长、休闲时间不足本身会加剧学生心理负担,催生同伴霸凌等不良行为。本研究还发现寄宿学校生均拨款仅为走读学校的二分之一,寄宿学校的学生活动、心理健康场所也更加欠缺,更少的寄宿学校拥有设备良好的学生活动室和心理咨询室。同时,寄宿学校往往要求更早的到校时间和更晚的放学时间(不包括晚自习时间),“以课代管”的现象更为突出。这些分析表明寄宿学校在提供课外教育活动、心理健康服务和支持性学校氛围方面的潜力有限,形成了“寄而难育”的尴尬局面。

综合来看,本文也存在几个局限。首先,心理健康的测量方式较为单一。受制于样本数据结构,本文仅使用负面情绪加总得分测量;其次,本文将城市样本和农村样本混合在一起分析,不利于识别农村和城市寄宿学校之间的差异。

(二)启示与展望

近二十年寄宿学校的快速发展,可以说是在城乡社会转型、人口结构巨变的巨大推力下摸索出来的实践,这种探索积累了早期经验,也暴露了许多问题。

在中国的寄宿学校建设中,全国层面的统一标准仅有2011年教育部和卫生部联合印发的《农村寄宿制学校生活卫生设施建设与管理规范》,该规范局限于学校生活设施的建设和管理。本研究表明学校管理是寄宿学校发展的短板,为了解决这一问题,可以考虑采取以下措施。

首先,应当继续强化寄宿学校的师资队伍建设,丰富心理健康教育体系和干预措施。近年出台的相关政策通过适当增加编制、政策倾斜等方式改善教师缺乏的问题,并统筹制定宿管、食堂、安保等工勤服务人员及卫生人员的配备标准以满足学校生活服务基本需要⑧。下一步,应当探索增加学生心理健康指导的专业人员,避免出现一师任多职、专业性欠缺的状况。目前,部分学校已经将中小学心理健康教育纳入教育教学计划,安排一定课时,采用团体辅导、心理训练、角色扮演、游戏辅导、专题讲座等形式加强中小学生心理健康教育,一些地方还编写了内容生动的中小学心理健康教育读本⑨,类似的举措应当在寄宿学校中得到更广泛的普及。

其次,应当优化学校管理方式,打造更灵活、更人性化的寄宿学校管理制度。一方面,寄宿学生需要更全面而有效的监管。“全面”意味着管理内容不仅仅是学生的学习表现,学生的日常生活习惯、行为方式都应当受到监督和指导。寄宿学校中霸凌行为的高发,正是学校管理缺失的体现。“有效”针对的是当前不少学校中出现的“一刀切”等过分追求简单划一的管理方式。青少年具有极强的可塑性和个体差异性,应当以柔性和人性化的方式而非严格死板的规定进行指导。另一方面,学校应当转变“升学至上”的理念,更多关注学生的综合发展,将学生的身心健康纳入教育目标中。寄宿学校不仅是学习的场所,也是青少年休息和娱乐的场所,寄宿学校需要摒弃“以课代管”的思路,科学合理地安排学生的学习和课余活动时间,增加对课余活动设施和师资力量的投入。

最后,积极发挥父母作用,通过家校合作提升寄宿学校服务质量。寄宿学校虽然在普通学校的教学功能以外,要承担起部分“养育”的责任,但在法律意义上,学校是基于对学生的教育和管理职责对寄宿学生具有义务,学校并不因为寄宿制而成为学生的监护人,寄宿也并不免除家长的监护职责,父母亦不能完全从学生的寄宿生活中缺失。家长应该转变教育观念,不能认为孩子的教育责任全在于学校,而是要积极地参与到孩子的成长过程中。学校也应当创造条件,通过多样化的方式吸引家长参与,让寄宿生感受到家人的关怀和支持。如在澳大利亚关于寄宿的标准中,就专设了培训教职工关于吸纳家长参与的策略⑩。为了加强对留守儿童的关爱,不少学校免费提供亲情电话、视频聊天等服务,这些举措对于规模更大的寄宿学生同样适用。