苏黎世联邦理工学院图书馆实验室运作机制分析及启示

陈晓媛 袁玉红

复旦大学图书馆 上海 200433

1 引言

随着图书馆进入转型期,图书馆提供的资源、服务和合作模式已面临深刻的变化。将图书馆研究支持服务嵌入整个科研生命周期中[1-2],不断明确并拓展图书馆在科研支持与服务上的范围和边界,成为国内外图书馆应对这一转型时期的共识和趋势之一。

瑞士的苏黎世联邦理工学院(以下简称ETH Zurich)创立于1855年,被誉为“欧陆第一学院”,诞生了包括爱因斯坦在内的21名诺贝尔奖获得者或候选人,近5年来它的表现尤为亮眼,在世界三大大学排名中(QS[3]、THE[4]和USNews[5])几乎稳占前10名,而这种突出表现与其同时期逐步完备的科研支持系统密不可分。

笔者采用个案分析法,以网络调查和文本调研获取的资料为对象,围绕ETH图书馆实验室(ETH Library Lab,以下简称“实验室”)这一案例进行剖析。选择该最佳实践作为案例有3个原因:①从地理范围看,希望在美英为主的图书馆研究视野之外,补充多元的欧陆视角案例;②从案例研究对象所在的大学而言,苏黎世联邦理工学院是历史悠久、水平顶尖的研究型大学,实力与熟知的英美顶级名校不遑多让,而且重点学科领域与我国“十四五”规划中点名的“基础学科”及“理工农医类专业”高度匹配[6],战略参考性强;③从图书馆转型角度,ETH Zurich图书馆的研究资料丰富完整,从顶层战略规划决策到具体实践成果均有呈现,是理想的研究对象。限于篇幅,笔者聚焦于ETH图书馆实验室这一亮点项目,集中体现其前瞻性、战略性和实战性,为国内高校图书馆拓展思路,提供借鉴。

2 文献综述

世界一流大学图书馆的科研支持服务是近年来国内外学者研究的热点之一,早在2013年S.Corrall等就在北美数据的基础上调研了澳大利亚、新西兰、英国等全球140家图书馆的文献计量和研究支持服务,总结了图书馆在研究数据存储和管理、相关政策和职业发展方向的创新趋势[7]。之后,A. Keller将澳大利亚大学图书馆在科研支持上的转型与欧洲(特别是英国、瑞士和德国)的发展情况做了深入比较,确定并讨论5种研究支持服务(机构资料库、开放存取、文献计量学与研究影响力的加强、对研究生的支持和研究数据管理)[8],此后科研支持服务的革新便与开放获取的浪潮紧密结合共同推进。在国内研究中,该概念的提出可以追溯到2001年王莉所提出的新世纪大学图书馆“必须同时保障教学与科研”[9],但真正形成系统的实践研究则是在2016年以后。肖珑以北京大学图书馆[2]、鄂丽君等以国内“211”高校图书馆[10]、薛晶晶等以国外6所研究型大学图书馆为例[11],首批揭示了科研生命周期框架对于图书馆科研支持服务的重塑作用。2018年,司莉等选取了100所世界排名前列的高校的图书馆对科研支持服务做了地毯式的排摸和调查,系统性地从服务项目、内容和形式进行总结分析,概括了图书馆科研服务在科研数据管理、开放获取、学术出版、影响力评估等方向上的进展[12]。这一系列研究奠定并引导了国内后续的研究方向:①内容上,三大最受瞩目的主题——科研数据管理[13-16]、科研评价服务[17]和学科支持模式[18],成为对国外一流大学图书馆科研支持服务的关注重点;②地域上,除了对美国大学图书馆的采样调研、个案研究[19]之外,也扩展至英国[20]、加拿大[21]、澳大利亚[22]、新西兰[23]、荷兰[24]、瑞典、芬兰、丹麦、挪威[25]、新加坡[26]等更多国家和地区。特别是对于科研数据管理的研究,既有对哈佛大学[27]、牛津大学[28]、伊利诺伊大学香槟分校[29]这样顶尖学府的案例剖析,也有陈媛媛等总结的通用大学科研数据服务模型[30],极大地发展并补充了早在2011年李晓辉就提出的科研数据管理服务模式[31]。

在学科支持模式与科研支持内容越来越细分的背景下,大学图书馆科研支持服务的创新边界在哪里?除了突飞猛进的科研数据管理,“孵化器”(incubator)一词在海外的案例研究中出现得越发频繁,成为前沿领域之一。从研究成果的数量上来看,它虽未能形成一个单独的研究主题,但孵化功能在图书馆转型的实践和探索从未停止。2018年,荷兰的乌特勒支大学图书馆在其OA刊物Uopen Journals上宣布设立长达6年的发展目标,明确提出将以刊物为平台,与作者深度合作进行成果孵化[32],积极推动开放获取。次年,美国亚利桑那州立大学图书馆经过与学校知识创业及发展办公室的紧密合作,将图书馆发展为大学科研成果孵化中的核心部分,并逐步延伸至直接资助科研项目[33]。

在这些2018年以来兴起的探索项目中,苏黎世联邦理工大学的ETH图书馆实验室项目是其中的佼佼者。这得益于其扎实的顶层设计、运行模式和丰富成果,使它成为目前图书馆科研孵化实践中定位清晰、成果最为鲜明的理想案例,也是笔者选择其作为研究对象的原因。

3 ETH图书馆实验室主要特点分析

3.1 实验室的顶层设计

实验室作为一个具有探索性质的项目,就其发端和背景而言并非“无根之水”,而是与校级科研战略及图书馆规划紧密结合的,可以说是从科研生命周期中自然诞生的项目。

从大学战略看,ETH Zurich作为瑞士最重要的科研“大脑”,学校制定了四大战略学科方向:健康与医药、数据与信息、社会责任与可持续发展、材料与制造[34],全校的科研支持系统围绕这4个领域展开,力图做到完整而详尽(见图1)。在其官方网站整理的面向所有师生的学业和科研服务体系图表中可以看到:横轴为服务对象,共细分为7类(潜在学生、本科生、硕士生、博士生、博士后、助理教授和教授);纵轴为科研支持的服务内容,共有5个模块(个人事务、学习/研究职业生涯、研究项目、技术转让和协会/组织)。纵横轴中的每个模块都有具体部门负责对接和实施,构成了一个立体的科研支持网络,贯穿了科研人员的成长周期。整个学校的跨组、跨学科、跨领域合作氛围浓厚,被形容为吸引国际人才和创新驱动的“温室”[35]。

图1 苏黎世联邦理工学院为学习和科研生涯提供的支持概览[36]

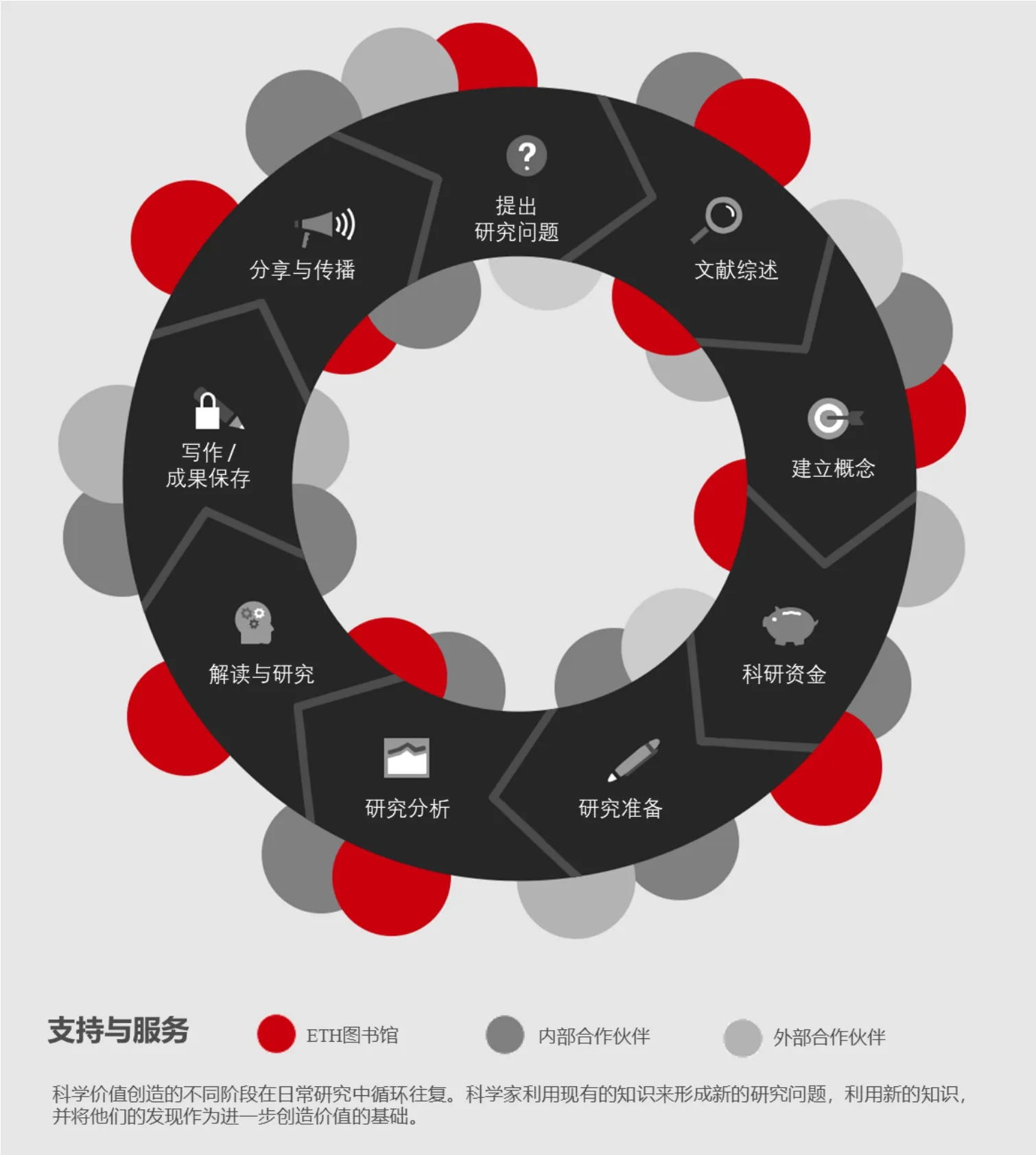

从图书馆自身层面看,图书馆沿袭学校对于科研整体周期的服务思路,自2018年以来,ETH Zurich图书馆进一步把价值链模型与科研生命周期相结合,锚定本馆在整个科研价值链上的贡献,并据此制定2020-2024年的图书馆战略规划[37]。通过将科学价值创造(scientific value creation)环链拆分为9个部分(见图2),进一步明确自身在整个核心科研生态中的位置,并把为科研价值链提供整体支持确定为战略重点之一。图书馆仅在科学数据管理这一项上,就已经与校内的科学IT部建立了通用平台,涵盖所有主流科研数据存储格式,承担了主动数据管理在内的四大服务板块[38]。在此战略目标和现有体系的基础之上,图书馆采用“以点带面”的方法,创设了一个具有前瞻性的项目落点——ETH图书馆实验室。

图2 图书馆在苏黎世联邦理工学院科学价值创造链中的定位[37]

实验室成立于2018年,时间上与图书馆的2020-2024年战略设计同步。项目负责人、图书馆馆长鲍尔(R. Ball)在阐述创立理念时明确提出了一个大胆假设,即“真正的创新不容易在图书馆这个传统组织环境中诞生”[39]。因此从一开始,实验室就与现有图书馆主体相对独立,由馆长亲自重组团队负责实验室建设,探索“未来图书馆”的样式和功能,为潜在的颠覆式创新赋能。

3.2 实验室的运作机制

通过网络文献调研,笔者力图从资金、人员、目标理念及申报标准这3个方面分析实验室能够获得初步成功的运行机制,展现项目鲜明的探索性质。

3.2.1 实验室的资金来源

虽然有了相对完善的顶层设计和管理层支持,但是实验室的持续运行也离不开强有力的资源保障。其中,项目核心资金为校级拨款的国际创新者奖学金(Innovator Fellowship),这部分的资源用于开展每年选定的2-4个项目,虽然没有给出具体的项目资金总额,但研究资金资助的范围涵盖了研究者完成项目所需的空间(馆内设立专属办公室)、工资(每月5 000瑞士法郎,相当于人民币35 000元左右)、培训指导、差旅和基础设施建设等方面,资助的范围全面而且灵活,每一年度的资助时长视具体结项时间而定,大致在3-9个月,非常有利于项目研究人员顺利开展科研工作[40]。

3.2.2 实验室的人员构成

实验室的管理团队采用扁平化架构,成员由科学委员会和项目管理团队两部分构成。前者代表实验室重点领域的国际专家,对未来的研究发展提出建议,并挑选实验室资助的申请人;后者负责实验室的具体建设。

值得注意的是,团队的构成充分利用了外部资源,并不是仅从现有的学校和图书馆团队中抽调人力。项目的顾问委员会有4位核心创始成员[41]:ETH Zurich图书馆馆长R. Ball博士,Inspire 925咨询公司创始人兼执行合伙人、苏黎世经济学院(Hochschule für Wirtschaft Zürich)数字领导力研究院副院长S. J. Groeneveld,德国国家图书馆馆长Frank Scholze(前卡尔斯鲁厄理工学院图书馆服务部门主任)以及苏黎世联邦理工学院产品开发与工程设计系主任M.Meboldt教授。这些创始成员均是领域内的资深专家,拥有丰富的实践经验和管理经验,分别代表了学界、业界和公共领域的关注方向。

在经历了初创时期后,实验室还引入了“职业经理人”的管理模式。通过外部招聘,将日常运营从馆长手中移交至项目董事总经理M.Okonnek负责。不同于传统的学术科研或图情技术背景出身的学者,M. Okonnek女士曾在德国和日本求学并工作,专注于数字媒体管理,在项目开发、构建数字产品以及协调创新和合作项目方面拥有强大的专业知识[42],工作方式上也更为开放,在推广项目、延揽人才方面积极采用了天使投资人的许多做法,甚至与瑞士商会共同合作开展海外宣讲[43]以及来中国招募合格申请人。

从人员的招聘、管理和运行模式中也不难佐证,实验室从自身人力模式上就想要形成真正“跨国界、跨学科、跨领域”的开放创新模式。

3.2.3 实验室的目标和项目选取标准

实验室起源于图书馆与德国卡尔斯鲁厄理工学院图书馆的跨学科的横向合作项目。与其他“横向”项目不同的是,图书馆不再是仅提供资金、进行中期和结题考核的支持单位,而是从资金、人力、资源全方位提供支持的科创孵化器。通过该项目,图书馆可以直接帮助来自跨学科背景的年轻人才开展实验、验证假设,并为其创新概念孵化原型。

实验室的定位为“开放知识生态系统的孵化器”,总体目标为实现“科学数据、信息和知识的自由流动”,意在打通科研价值链中的各项通路,鼓励青年人才在开放科学上的前瞻创新。为了深入分析实验室目标如何落地,笔者进一步聚焦于实验室公布的项目选取标准[44](作用等同于国内学者熟知的“选题指南”)进行分析,具体如下:①项目考量的四大标准为:是否具有创新潜力,是否有明确的主题定位,是否有相对清晰的研究计划,申请人是否具备人际及沟通能力;②前两个标准并未限定学科和主题,相对宽泛,但所有中标的课题都集中于如何深化图书馆在信息科学和交叉学科中的参与(详细历年立项项目见表1),前瞻性鲜明;③后两个标准体现出项目并不考察研究计划是否“成熟”,甚至没有常见的论文、报告或专著指标,明确鼓励早期的创新想法,特别强调沟通能力,与常见的科研项目申请标准迥然不同。

表1 ETH图书馆实验室已孵化项目[45]

从项目整体的理念、目标和选取标准分布可见,实验室与图书馆日常事务截然不同,而是更前瞻、更包容、甚至允许一定的模糊性,是未来图书馆功能的“试验场”。

3.3 实验室成果

3.3.1 聚焦信息科学前沿领域的应用开发

实验室从2018年启动以来,已经有10个项目完成孵化、19位创新者“毕业”。项目成果几乎都可以被划归为交叉学科,既从结果导向再次印证了与普通科研资助或支持项目的不同,又充分展现了图书馆作为主体能够带来的科研赋能能力和卓越的跨学科创新视野。

3.3.2 交叉学科的集大成项目:3D打印人工珊瑚礁

在实验室已孵化的项目中,最具代表性的成果是横跨人文、艺术、海洋生物学和材料学的3D打印人工珊瑚礁项目[46]。由于气候变化,珊瑚礁面临着严重的消失危险。艺术家M. Griesmar通过实验室在旧金山的宣讲知道了实验室的存在,并立即申请了项目。在实验室多学科、跨地区的强大科研网络支撑下,M.Griesmar寻找到了海洋生物学家U. Pfreundt和程序员J. W. Van den Bulcke共同合作,利用3D打印机重建珊瑚礁。最终她们合力开发了3D打印的砖块,这些砖块可以在水下组装并最终形成人工礁石。目前样本正在印度洋中开展实验。

这个实验室孵化的项目很好地展现了图书馆想要达成的效果:项目主导、创新前沿、主题明确,最终充分体现科研价值和社会价值。最重要的是,如果不是基于图书馆兼收并蓄的基本态度,仅仅是申请人的艺术背景就可能成为项目落地的障碍,使得这样的创意很难从传统的海洋科学、艺术院校或者3D建模技术专业领域内诞生。

通过对项目的跟踪发现,实验室的作用不可或缺,因为它“帮助找到了合适的人,并为跨学科方法提供了所需的方法框架”。这是项目人员从自身经历出发的由衷评价,由此可以看出ETH图书馆实验室的价值和作用所在。

4 启示与建议

4.1 图书馆价值赋能:从科研价值链重新审视图书馆资源与服务

在回顾实验室成立的背景时,可以看到这个创新并非管理层一时的心血来潮。首先,苏黎世联邦理工学院本身就具有完备的科研支持体系,早已完成了内部服务对于科研生命周期的深度嵌入;进而,作为学术知识流动“中枢”的图书馆,又采用了学界和业界相对先进的分析模型,梳理自身对于科研价值的贡献点,从战略高度整合了科研支持的资源和服务。最终在执行层面,对图书馆馆内提出“以用户为中心”的服务战略(ETH Zurich图书馆是为数不多的在规划文件、年报和报道中将“用户”称为“客户”的大学图书馆,并在组织架构中成立了“客户关怀小组”)[47],同时通过独立运行的机制成立了主动引领科研的ETH图书馆实验室。苏黎世联邦理工学院图书馆环环相扣,步步为营,从全校战略贯彻到实验室目标一脉相承,充分展现了图书馆对于科研创新的独有价值。

与ETH Zurich图书馆类似,国内高校图书馆同样有着向校方、师生、各种合作方确立自身不可替代价值的迫切需求。这个需求催生的图书馆转型路径之一,就是服务大学的核心用户——科研群体。通过将自身嵌入科研生态,使得科研人员对图书馆服务不断产生信任和依赖,从而使图书馆成为大学的“学术中间人和变革推动者”[48],不断提升高校图书馆的核心竞争力。这个生态所对应的科研生命周期,不仅仅包括课题的前期调研、实施、成果的产出,也包括前端科研梯队的培养,知识成果的积累和维护,学科带头人的资料搜集、回溯、捐赠入藏和后续研究。2020年成立的上海市科研领域(人文社科)大数据联合创新实验室就是在类似理念下的有益尝试,实验室不仅通过组织高校开展开放数据大赛整合高校的特色资源库,也通过数据服务切实参与项目,例如承担国家卫健委流动人口服务中心委托的“长三角流动人口分布和发展状况研究”项目,为相关智库提供建议[49]。通过与校内校外的关键科研用户建立长期支持关系,图书馆不但可以作为大学的“心脏”,也能进一步将决策咨询服务作为一种固化的常态[50],从而获得更多的话语权和影响力。

4.2 图书馆转型路径:积极寻求外部经验,进行交叉学科尝试

在寻求图书馆转型的探索中,ETH图书馆实验室项目除了聚焦科研价值之外,在转型路径的选择上也大胆创新,广泛地与学界、企业、政府部门联合,进行深度的孵化合作。该项目设立短短3年且期间遭遇新冠肺炎疫情影响,但取得了切实落地的成果,实属不易。这与实验室通过独立立项、外部合作来分摊风险的模式密不可分。也同样得益于广泛密切的合作,项目可以自由延揽人才,发力于图书馆中短期内最为关注的交叉学科领域(未来图书馆、馆藏可视化、针对资源的机器学习等),以项目成果反哺图书馆转型发展。在国内高校中,2020年成立的复旦—阿法迪智慧图书馆学研究中心采用了高校图书馆和企业联合模式,优势互补,推动智慧图书馆的研究和应用[51],并在2022年于图书馆内招募自主研究小组,深入研究智慧图书馆相关前沿话题,孵化更多超越图情学科壁垒的应用型创新。

5 结语

ETH图书馆实验室是图书馆科研服务创新和转型过程中的一次有益尝试。这个前瞻性项目能够顺利并持续开展的基础,首要在于图书馆已有业务对整个科研生命周期支持和服务的深度嵌入,但更为重要的是作为主体的图书馆能够不拘泥于传统定位,在战略意识上勇于开拓,拥抱创新,寻找了一个相对小的切入口进行转型试点,在保障资金和人力的基础上,大胆采用业界创投的运行机制和模式,与拥有共同目标的利益相关者通力合作,从而使得从前仅作为“支持部门”的图书馆提升为科研创新的核心“孵化器”,让未来图书馆的发展又增添了一种可能,也为国内外大学图书馆的转型之路提供了有益的启示和借鉴。