跨文化视域下东方故事的西方解构——以好莱坞电影《花木兰》为例

张 焱 傅 雨 杜小凡 李浩然

一、研究背景

近年来,好莱坞电影对于东方题材总是能够呈现出西方式的解构与建构,呈现出一种“东方主义”的倾向,同一影视作品在中西方语境下的传播效果可能南辕北辙,跨文化传播的困境由此产生,究竟何种误读会导致好莱坞的东方题材影视作品的评价呈现“两极化”,是跨文化传播学需要探讨的问题。“东方主义”(Orientalism),原指西方学者对有关东方的历史、文学、艺术等学科进行研究的取向。但文学批评家爱德华·萨义德认为它是一种西方人以自身立场和想象,肆意构建出来的东方叙述,这种虚构的“东方文化” 显露出一种偏见性认知方式与思维体系,是西方人文化上对东方人控制的一种方式。[1]2020年版《花木兰》在国内一经上映,便迅速引发国民热议,获得了两极分化的评价。一方面,《花木兰》是一部具有鲜明迪士尼烙印的电影,无论是电影配乐、场景画面、主演表现,还是故事推进,都表现得成熟完整,得到了观众的众多好评;另一方面,2020年版《花木兰》在豆瓣的评分已低至4.9分,在更多国内观众的眼里,《花木兰》是一部以西方文化为内核的东方电影,其对中国文化符号的过分解读,对《木兰辞》的错误理解,无法引起国内观众的共鸣,从而获得了差评。为了进一步探究中西文化的电影传播现象,本文从“主题阐释”“视听呈现”“叙事结构”三个方面的跨文化视域切入,进一步分析2020年版《花木兰》电影所呈现的“木兰银幕”特征,基于中西方文化基础对花木兰表征的不同认知,探讨美国迪士尼对中国传统故事《花木兰》 的影视解构过程中所反映出的跨文化传播困境和原因,期望在全球文化交流更加深入的互联网时代下,加强中西方之间的跨文化交流。

二、“女性主义”替代“忠孝悌义”的主题阐释

在东方语境中,花木兰是古代传说中家喻户晓的四大巾帼英雄之一,最早出现于南北朝时期的叙事诗《木兰辞》,其代父从军、征战沙场的故事流传至今,木兰“忠孝悌义”的传统美德值得歌颂与传承,果敢坚韧的性格特征赢得了社会对女性的尊重和认可。“忠” 是指对国家的忠诚,征战沙场归来不为名不为利;“孝”是对父亲的孝顺,心疼年迈的父亲无法出征抵抗外敌入侵,便“女扮男装”替父从军;“悌”是对兄弟姊妹的疼爱;“义”是对士兵队友的关照与陪伴。在忠与孝的交叉联系中体现了小家与大国的合二为一,悌与义的情节烘托中体现了自我与他者的依靠与和谐,同时也展现了中国传统儒家文化的内涵核心。但在迪士尼真人版电影《花木兰》中,木兰被套上了“主角光环”,在好莱坞女性主义惯用表达方式下营造出一个强调“自我”的女性英雄形象,并用“女性主义”的价值表达代替了木兰“忠孝梯义”的美德输出。接下来,笔者从个人特质、行为动机两方面进行阐释。

(一)个人特质的偏差

木兰忠勇睿智,善于解决问题,启示大家打破常规,只要努力就能出人头地。但在真人电影版本中,花木兰拥有“气”,拥有与常人不同的超能力,并天资聪明,从人物形象的典型性看,木兰就不能与大众产生共鸣。因为并不是所有人都是花木兰,具有所谓的超能力。大多数人都是普通人,最后要像木兰的妹妹一样投入婚姻而忙碌结束一生。又如在面对登顶难题时,动画片版木兰打破常规,以巧妙的手法解决问题,利用刚柔并济的力量完成训练。而在真人版木兰中,却是靠“气”超越男性并气定神闲地登顶成功。

(二)行为动机的变化

在东方语境中,木兰这个角色是严肃且无奈的,出战沙场是为国尽忠,替父出征是为父尽孝。但在西方语境中,木兰的行为动机却是自我荣誉感的提升。在北美上映的两段预告片片尾中多次提到一句话——“为荣誉而战”。替父从军的忠孝理念反而成为了个人价值的实现,以及影片最后女巫对木兰的话语引导,要勇敢的追寻自我,同时通过凤凰再一次出现的渲染指引,木兰看着剑上的“真”字,丢掉铠甲、散下头发以女性身份重回战场。由此可见,美版的花木兰更加突出表现“自我”的概念,而丢失了木兰本身所具有的“忠孝悌义”美德。

好莱坞影片打破规范,男性与女性不再是“看与被看”的关系,女性形象不再为迎合男性审美而存在,且不再作为男性附属物,体现出女性的主观意识能动性及其创造潜能,继而再现女性的社会主导力和影视形象创造力。好莱坞用“女性主义”的表达代替了木兰“忠孝悌义”的美德输出,强烈表达西方女性主义的自我认知觉醒,如此的木兰形象只是西方世界中的东方想象。花木兰与迪士尼其他公主大有不同,不是贵族,亦非王族,也没有嫁入豪门,她是个征战沙场的女战士,作为一个自命不凡的女孩,在君主专制、父权社会背景下善用自己的聪明才智和刚强果断有着许多超越男性的突出表现,启示当代女孩们在父权社会、性别歧视的时代环境下为平权而奋斗。

三、“符号堆砌”牺牲“历史叙事”的视听呈现

赛义德于1978年推出专著《东方主义》(Orientalism),“东方不仅和欧洲相毗邻,它也是欧洲最强大、最古老的殖民地,是欧洲文明和语言之源,是欧洲文化的竞争者,是欧洲最深奥、最常出现的他者形象之一。”[2]因此,东方主义实质上是西方对东方实施意识形态层面文化侵入的重要理论体系,是西方尝试对东方文化进行有利控制的政治传播基础。因此,在过去很长一段时间内,在西方主体社会认知体系中的东方从来不是真正的东方,仅仅只是西方人自己眼中的幻象东方,并由此产生了一个文化上的落后的,等待西方去统治开发的东方。而在迪士尼出品的《花木兰》里,更可以深切地感受到西方主流话语权对于东方文化的误解,影片中对中国传统符号的展示存在充分的“东方主义”幻想,用大量的文化符号堆砌成东方主义的浅面表达,体现出迪士尼影视作品的“东方旨意”,而罔顾了历史事实,不过是嵌套了中华传统文化的外壳,其内核脱离历史真实叙事。

比如“对镜贴花黄”这句诗词,在《木兰辞》中是木兰征战沙场之后的行为,凸显衣锦还乡的荣光,而在2020年版《花木兰》中,在整体背景的交代过程中,导演便简单表达了“对镜贴花黄”的画面,之后才是木兰参军的行为。导演和编剧显然没有参透这句诗词背后所蕴含的意义。

再比如《木兰辞》中一句诗词:“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?”这句总结诗句,对木兰的整体形象具有高度的凝练,称赞了花木兰在职业生涯中所表现的无畏仁爱的品质,为国舍弃小我的精神。而在2020年迪士尼版《花木兰》中,为了表现此句诗词,便当真拍摄2个兔子跑动的画面,结合后面的剧情发展需要可知,这只是导演为了演绎木兰遇到性别认知问题所埋下的伏笔。但是,这种对真实历史叙事置若罔闻的行为,便不再如《木兰辞》中具有总结性的恢弘气势,而是被错当成了影片推进的线索,隐喻木兰征兵的机遇是来自身体之内的“气”(Chi)。在影片高潮处,木兰终究还是以究极“气”形态回归战局,此时此刻,木兰不单单是木兰自己,而是长发飘飘,红袍铠甲加身的完美“雌雄同体”形象。稍微对《木兰辞》有所涉猎的观众便会发现,编剧已经强行篡改了《木兰辞》原本想要表达的深刻意味。中华传统印象中的巾帼英雄已不复存在,取而代之的挑战自我,突破自我,实现自我的迪士尼公主。

此外,《花木兰》 为了将木兰和中国女性瑞兽符号传统联系起来,来弥补放弃木须龙的缺憾,将话痨的木须龙换成了物化的凤凰。由于对中国阴阳符号的概念化的错误理解,电影的舞美设计在宗祠门口设立了一对龙凤石雕,进行阴阳平衡,并将凤凰纳入到祖先保护神的系统。虽然在中国凤凰是一个雌化的符号,但实际上凤凰也有雌雄之分,说明《花木兰》此处又是为了东方符号堆砌为无视错误的历史叙事。

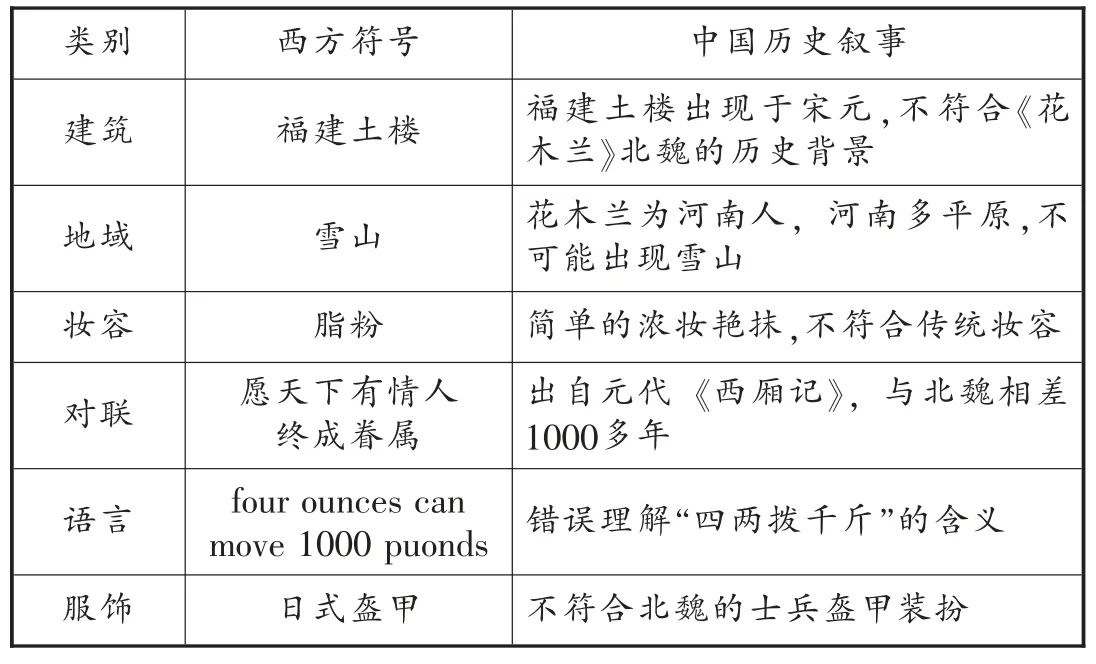

最后,从整片来看,花木兰依然是旧好莱坞式对亚裔形象想像的吊睛细眼,行为方式和口音遵守ABC式的表演方式,木兰父亲的发式是日本式,大臣的装扮则是印度式,其中的汉字亦是胡编乱造,凸显浓烈的腐朽的唐人街方式。纵观2020年版《花木兰》,表面看迪士尼编剧套用了众多中华文化符号,但了解中华文化的观众都可以发现,其中的许多符号仅仅是为了美感和剧情服务,并没有真正体现其内涵,因此只是生产本土文化语境可以接受的信息。具体的符号堆砌情况如表1所示。

表1 《花木兰》符号堆砌现象汇总

综上可知,这些好莱坞电影主要是用于满足西方国家以自我为世界逻辑起点的精神自嗨,从而实现对东方神秘文化的再次侵入,并有效提升本国人民的满意程度,却从未认真考量作为故事主角的中国对这种改编主义的接受程度。东方符号的堆砌充斥了更低劣的东方主义想象和自以为是的文化杂烩,以及错误的历史叙事。无论是主角的塑造流程,还是配角的表演方式,抑或是对花木兰传统内核的改变,都充斥着刻意造作。

四、“迪士尼”收编“民族性”的制作模式

迪士尼电影的惯用手法便是从其他国家的传统故事中提取人物原型和故事梗概,然后结合迪士尼的华丽叙事方式和美国代表性的价值观,拼凑成迪士尼公主剧本。在剧本的改造过程中,随处可以看到美国编剧自信又直接的文化输出方式,并以看似最为合理的方式展示。美国本土观众在观看迪士尼电影时,自然会油然而生自豪感和优越感,并从电影主角身上看到美国梦实现的可能性。因此,其他国家的文化符号在美国文化语境中完成了改变与传播,迪士尼基于本国文化对外国文化的二次解构,直接推进美国文化的成功输出,并且让外国观众在观看迪士尼电影时,获得奇妙的认同感,完成了“民族性”的收编。但对于被动接受国家的文化,这种改编对于本国是一种严重的伤害与破坏。许多通过迪士尼电影等传媒文本认知中国传统文化的西方观众,将会认为中国的文化本该如此,并且认为经过迪士尼的胡乱改编之后,真实的中国便是影片中的中国,导致跨文化传播出现重大的误差。而对于中国群众而言,则会对自身文化出现偏见,并产生认同焦虑,比如唇厚眉吊的“木兰妆”仿妆在抖音等短视频软件上的走红,便是中国观众在迎合迪士尼电影认知表达体系中的东方审美,直接丧失了自我“民族性”文化认同。因此,迪士尼的价值输出方式使得众多观众在自我东方文化认同的过程中,失去了对民族主体性的确认,也丢失了自我民族欣赏能力,让迪士尼电影的文化收割策略再一次成功得到认可。

除了“主题阐释”以及“视听呈现”之外,迪士尼为了收编“民族性”,更为重要的是在《花木兰》的故事剧情上做出了许多根本性的改动,使得故事的起承转合更符合迪士尼的文化输出观念。比如,在2009年马楚成执导的电影《花木兰》的表达中,花木兰替父从军是出于“忠孝”,但迪士尼改编后,花木兰从军是以“自我”价值提升为出发点,电影中台词“何时我的倒影才能显现出真正的自我”更体现出花木兰仅仅是想尽早完成自我价值的实现,最终得到父母认可,成为他们的骄傲。同时,在她的自白“也许我不是为了我爹,也许我只想证明自己的能力”中,自我实现的理想得到了最充分的体现。此外,在国内《花木兰》版本中,依然是中国传统认知中的集体利益大于个人利益,花木兰曾由于冲动行为造成了队友的牺牲,从而在之后的故事推进过程中,一直为了集体利益压抑内心深处的个人想法。而在2020年迪士尼版《花木兰》中,无论是与女巫师的单挑,还是最后单骑救皇,展示的都是花木兰极具当兵作战风格的个人行为主义。两部电影的结尾对比更为明显。国内版《花木兰》最终解甲归田,回到家中,重新成为一名普通的女子。而迪士尼编剧则认为,经过这几次战役,木兰终于可以成为朝中重臣,无论是皇上还是广大群众,都认可了花木兰所存在的价值。还有关于爱情的阐释,中国版花木兰在“大国”面前忽略“小我”,终究是接受了恋人与他人的婚姻,这在中国传统的婚姻制度中是无法抗拒的结局。但在迪士尼版本下的花木兰,抛开世俗之约,重视自我实现与他人认可,在她听到董将军把女儿许配给自己时,透露出无法言语的喜悦之情,花木兰很满意于自己作为一名优秀的战士被他人认可。

总而言之,通过中国版《花木兰》与2020年版迪士尼《花木兰》这几处故事情节的差异对比可以发现,迪士尼编剧依然是在潜移默化中将美国价值观植入中国传统故事之中。中国传统认知更为看重集体利益,因此个人的付出不能凌驾于集体利益之上,个人价值也是与集体利益共同成长。较为推崇英雄式人物的美国文化,注重自由与个性,强调通过个人实现自我价值,这是典型的美国个人英雄主义的角色。由此可见,迪士尼《花木兰》虽然是中国的故事,其精神内核却都是美国的特色,并完成了对中国“民族性”的改造。

在2020年迪士尼版《花木兰》影片的最后,“孝”字获得了更多功能性的表达含义,甚至高于“忠”“悌”“义”,这并不是迪士尼编剧认同了中华传统文化。结合整体剧情可知,这是中英文化翻译的偏差,迪士尼编剧将“孝”理解为“devotion to family”(家庭责任)而不是“filial piety”(孝道),其逻辑出发点就是将中华传统的“家族”置换为西方式的“家庭”。这主要是由于迪士尼公司一直是坚决奉行“devotion to family”宗旨的推行者,致力于打造“合家欢电影”(Family movies)。因此,“孝”作为整片的总结字眼便是自然而然的事情,迪士尼编剧借助中英文化翻译的偏差,实现了概念偷换,将中国的“孝”文化与迪士尼公主的故事套路紧密联系,完成对“民族性”的收编。

因此,对于迪士尼而言,索取中国文化所带来的利益才是他们最为关注的事情,他们的资本收割能力和文化侵略能力一直保持在较高的水平。为此,迪士尼并不是十分看重改编的人物和剧情是否符合当地文化属性,而是对电影是否能够收割全世界票房具有更大的兴趣。为了获取更高的票房,迪士尼形成了专业的文化收割流水线,在世界各地搜集具有讨论意义的公主原型,通过编剧的加工,同化为迪士尼自身产品,最终形成了类似于复仇者联盟的迪士尼公主联盟。相对漫威宇宙硬朗的人物形象更吸引男性角色不同,迪士尼的公主联盟更能够吸引全世界的家庭观众客群。这一制作模式具有精准的打击能力以及高效的传播效率。

迪士尼的花木兰最后接受“皇帝”的赐剑,这一行为容易引导大家把中国皇权和资本主义国家联系起来,此时逻辑就成了“只要你忠于自我,就能撑起家庭,捍卫我的资本帝国”。因此,影片中的与迪士尼资本帝国对应的中国其实可以替换成任何国家文化,并且这些文化都可以被资本帝国肆意改编使用,也由此证明迪士尼公主涵盖全球领域。

综上可知,2020年迪士尼版《花木兰》不过是迪士尼常规的民族性文化收编操作,通过对中国文化的想象性重塑,在跨文化传播中,生产美国文化观众较为接受并认同的信息。它可以称之为一个商业成功的案例,同时它是一个在跨文化传播中通过西方视角解构东方故事的典范。

五、结语

从跨文化传播历程中可以看出,中国故事题材的电影受到世界各国的青睐。例如张艺谋导演的影视作品在跨文化传播中得到了海外观众的认可,典型的东方化的故事风格和中国传统文化精髓,极具强烈的东方韵味。但同时,中国故事题材也在被不同地域不同文化的国家借鉴改编,并存在各式各样的过度解读和曲解误读。文化本身就具备本土性,当下中国经历的从传统社会向现代社会转型时期的特殊背景其实也构成了影视表现绝好的天然素材,在全球一体化的大环境背景下,影视剧作在跨文化过程中如何讲好中国故事,传播中国好声音是当前影视创作的重要考虑问题。

在将灿烂辉煌的中国文学置换为具象化影视创作过程中,除了保持电影本身的高标准创作品质之外,更为重要的是需要编剧以及导演深入了解中国传统文化背后所蕴含的故事与意义,对东方文化具有正确而理性的思考,而不是盲目地迎合本国本土观众的口味。只有这样,电影创作者才能完成具有传播价值的电影作品,同时实现跨文化的有效传播。随着世界文化交流的进一步加深,中国电影的发展离不开诸如美国迪士尼等传统大牌厂商的支持和关注,要保持中国电影艺术生命力的壮大,则必须打开国门,放开视野,包容和吸收外来文化的精华。因此,除了需要深入了解好莱坞电影的商业制作模式,中国电影创作者也需要做到民族性和市场性两个维度上的双赢和平衡。