论元宇宙时代的个体生存:一个文本区隔的视角

李 玮,马 磊

(西北大学 新闻传播学院,陕西 西安 710127)

一、研究背景与问题提出

这是一个充满时代浪漫与学术惊异的研究话题,原本存在于科幻小说中的关于未来世界的概念——元宇宙——跨越30年的时间,成为当下产业投资的风口,牵动着业界发展与学界研究的敏感神经。2021年,被称为“元宇宙”元年。截至目前,学界关于元宇宙的探索主要体现在以下方面:第一,对元宇宙本质的认定。有学者坚持其“虚拟世界”属性,有学者强调其“虚实共生”属性。前者认为,元宇宙是一个“共享的虚拟空间”(1)Michael Zyda,“Let’s Rename Everything ‘the Metaverse!’,” Computer,Vol.55,No.3,2022,pp.124-129.、一个“虚拟的数字世界”(2)Zhang Liang-Jie,“MRA:Metaverse Reference Architecture,”Lecture Notes in Computer Science,Vol.12993,2022,pp.102-120.、一个“串联、打通了大量虚拟场景的线上虚拟世界”(3)聂宇霄、陆意:《解构元宇宙系列深度总论:现实与虚拟的交织》,2021年11月28日,http:∥stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/691417384732/index.phtml,2022年6月1日。,且“存在的虚拟现实超越了现实”(4)Kye Bokyung,Han Nara,Kim Eunji,et al,“Educational Applications of Metaverse:Possibilities and Limitations,” Journal of Educational Evaluation for Health Professions,Vol.18,No.32,2021,pp.1-13.。后者认为,元宇宙是“一个将现实世界和数字世界深度融合的全新数字空间”(5)崔吕萍:《元宇宙:虚拟与现实》,《人民政协报》,2021年11月23日第6版。,是一个“在自然宇宙的基础上增加了人类利用数据技术智造的数据平行宇宙而后形成的智慧宇宙”(6)黄欣荣、王瑞梅:《元宇宙、宇宙大脑与宇宙身心》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期,第102-112页。,在这里,“虚拟与现实相互作用、共同进化,社会、经济和文化活动在其中创造价值”(7)Seung-Hwan Lee,“Log in Metaverse:Revolution of Human×Space×Time,”March 18,2021,http:∥spri.kr/posts/view/23165?code=issue_reports,Jun 1,2022.,最终生成一个“虚拟和现实呼应共生的社会”(8)易欢欢、黄心渊:《虚拟与现实之间:对话元宇宙》,《当代电影》2021年第12期,第4-12页。,未来,元宇宙“将实现现实世界和虚拟世界连接革命,进而成为超越现实世界的、更高维度的新型世界”(9)⑩ 喻国明、耿晓梦:《元宇宙:媒介化社会的未来生态图景》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期,第110-118页。。综合来看,无论哪一种观点,都肯定了元宇宙的显著特征:高沉浸、低延迟、高拟真、自主性、多元化以及闭环经济系统等(10)喻国明:《未来媒介的进化逻辑:“人的连接”的迭代、重组与升维——从“场景时代”到“元宇宙”再到“心世界”的未来》,《新闻界》2021年第10期,第54-60页。。第二,对元宇宙技术底座与媒介基础的解析。5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、拓展现实以及机器人与脑机接口等互联网技术集群构成了元宇宙的技术底座与媒介基础,且从根基处影响着元宇宙的发展样态。从视觉沉浸技术的发展和应用来看,元宇宙的演化经历了从以桌面式虚拟现实为主到以沉浸式虚拟现实为主,再到以扩展现实和数字孪生为主,最后彻底打破现实与虚拟之间壁垒的四个阶段(11)刘革平、王星等:《从虚拟现实到元宇宙:在线教育的新方向》,《现代远程教育研究》2021年第6期,第12-22页。;从感官体验和场景再造来看,互联网的发展可分为感官“看得见听得着”、触觉“感受到”、意识与身体“想得到摸得着”三个阶段,而元宇宙是第三阶段的大脑意识带动身体融入虚拟空间的场景想象(12)张洪忠、斗维红、任吴炯:《元宇宙:具身传播的场景想象》,《新闻界》2022年第1期,第76-84页。。第三,对待元宇宙的态度。乐观派认为,元宇宙不仅可以为我们提供一个“更具表现力的方式来发现和分享我们是谁、我们爱什么、我们遭受什么、我们希望什么以及我们如何共同创造一个美好世界”的机会(13)Janet H.Murray,“Virtual/Reality:How to Tell the Difference,”Journal of Visual Culture,Vol.19,No.1,2020,pp.11-27.,而且可以“在未来社会中创造全新的传播图景”(14)⑩ 喻国明、耿晓梦:《元宇宙:媒介化社会的未来生态图景》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期,第110-118页。。悲观派则将元宇宙视为“电子牢狱”“精神鸦片”(15)刘永谋:《元宇宙的现代性忧思》,《阅江学刊》2022年第1期,第53-58页。,认为其能“提供替代现实的庇护和幻觉”(16)Han Dai-In Danny,Bergs Yoy,Moorhouse Natasha,“Virtual Reality Consumer Experience Escapes:Preparing for the Metaverse,”March 15,2022,http:∥doi.org/10.1007/s10055-022-00641-7,June 1,2022.,进而使原初现实“在虚拟与现实无限趋同甚至走向倒置的过程中,被遮蔽直至走向隐退”(17)沈湘平:《元宇宙:人类存在状况的最新征候》,《阅江学刊》2022年第1期,第44-52页。。此外,还有学者表达了对元宇宙时代中人们的“数字足迹被跟踪”以及“高敏感信息被暴露”的隐忧(18)Falchuk Ben,Loeb Shoshana,Neff Ralph,“The Social Metaverse:Battle for Privacy,”IEEE Technology and Society Magazine,Vol.37,No.2,2018,pp.52-61.。

作为一种“元媒介”和“元传播”(19)胡泳、刘纯懿:《元宇宙作为媒介:传播的“复得”与“复失”》,《新闻界》2022年第1期,第85-99页。,元宇宙必然会对处于这一环境中的人们带来变革性的影响,而我们也需要在积极拥抱与消极逃避之外,选择一种更为客观、理性、中立的立场,以更好地生活于其中。由此,笔者关切的问题是,如果说以“元宇宙”为样态的“未来已来”,我们在其中要如何生存、如何应对?

对此问题,因媒介技术所具有的结构性与环境性作用,前人主要采用的媒介技术路径或许无法帮助我们从中观或微观层面提供较为可行的指导性建议。相比之下,如果深入到元宇宙技术与人的作用链末端,我们可以发现,元宇宙的本质是一种观念宇宙、媒介宇宙与符号宇宙,它由建立于媒介技术基础上的符号文本所构成,生活于其中的人们直接接触的也是这些符号文本。因此,如果说作为媒介技术的元宇宙因其宏大性与整一性而使我们无从入手的话,那么,作为符号文本的元宇宙因其微观性与差异性恰好可以为我们所识别与分辨,这是本论文的一个基本出发点。

二、元宇宙的“符号文本”本质及研究进路

关于“元宇宙”中虚拟与现实的关系,前人研究总体上存在两种观点:一种认为元宇宙是虚实共生的世界,同时包含了我们所生存的实在世界与媒介化建构的虚拟世界;另一种认为元宇宙是依托于媒介技术得以构筑和展现的虚拟世界,此时,实在世界虽可在元宇宙中得到媒介化再现,但已然脱离了实在世界的范畴。元宇宙究竟是虚拟世界,还是虚实共生的世界?笔者认为,元宇宙首先体现为由媒介符号文本所构成的虚拟世界,但由于元宇宙中的符号文本不仅能承载虚构世界,也能映射实在世界,因此,元宇宙还包含被对象化了的实在世界。

(一)元宇宙:一种观念宇宙、媒介宇宙与符号宇宙

从字面上说,“元”(Meta-),意味着“关于……的”“超越”;“宇宙”(Universe),意为“空间”“世界”,指一种全面的、广泛的存在;二者合起来所构成的“元宇宙”,本义就是“关于宇宙的宇宙”,是“超越现实宇宙的另一个宇宙”(20)喻国明:《未来媒介的进化逻辑:“人的连接”的迭代、重组与升维——从“场景时代”到“元宇宙”再到“心世界”的未来》,《新闻界》2021年第10期,第54-60页。。朱嘉明指出:“当人类将自己的价值观念、人文思想、技术工具、经济模式和‘宇宙’认知结合在一起的时候,被赋予特定理念的‘宇宙’就成为了‘元宇宙’。”(21)③ 朱嘉明:《“元宇宙”和“后人类社会”》,《经济观察报》,2021年6月21日第33版。也即是说,元宇宙是人类有史以来对现实宇宙空间的认知、观念与价值的集合,它体现为一种“观念宇宙”,而非“现实宇宙”。从这个意义上说,元宇宙就不是一个在数字媒介技术时代横空出世的“概念”,而是一个可以深入到人类文明历史长河中来寻根的“对象”。基于此,朱嘉明将元宇宙的历史分为三个阶段:以文学、艺术、宗教为载体的古典形态的“元宇宙”、以科幻和电子游戏形态为载体的新古典“元宇宙”以及以“非中心化”游戏为载体的高度智能化形态的“元宇宙”(22)③ 朱嘉明:《“元宇宙”和“后人类社会”》,《经济观察报》,2021年6月21日第33版。。

鉴于这些关于宇宙的认知、观念与价值终归是被符号化、文本化、媒介化地构筑、显现、存储与传播的,笔者认为,元宇宙还是一种“媒介宇宙”和“符号宇宙”,它们结合起来构成了前人文献中所言的与“现实世界”相对的“虚拟世界”。需要说明的是,此处的“虚拟世界”,不等同于存在于幻想世界、小说或影视剧中的“虚构世界”,而是更类似于依托于物质媒介与符号文本而存在的“媒介世界”“拟态世界”。

“媒介宇宙”,是指建立在物质媒介基础上的宇宙,彰显了元宇宙的媒介化品质。此处的“媒介”,既包含了文字、图像与影像等符号媒介,也包含了报纸、电视、互联网等技术媒介。因循媒介技术的逻辑,媒介技术的发展与变迁使人类对虚拟世界的构筑能力越来越强、虚拟世界的外显水平越来越高、虚拟世界与现实世界之间的拟真度越来越高而延时性越来越低、虚拟世界带来的感官沉浸也越来越全面。今天所热议的“元宇宙”及其所畅想的“虚实共生”,即是人们对媒介技术发展的未来畅想。具体来说,这种虚实共生主要体现在三个方面:第一,实在世界被高度媒介化后,越来越逼真且生动地呈现于虚拟世界之中;第二,被想象、虚构出来的内容在媒介世界中被高度拟真化地呈现;第三,虚拟世界被创造和外显后,与实在世界并置形成了一个虚实共融、虚实难分的世界。无论是媒介化的实在世界、外显化的虚构世界,还是虚实共生的世界,都赋予了元宇宙中的个体以全感官、深沉浸的现实世界感知体验。

“符号宇宙”,是指通过符号文本而得以构筑、承载与显现的宇宙,彰显了元宇宙的符号化与文本化品质。作为“人类对宇宙空间的认知、观念与价值的集合”的元宇宙,宏观上需要媒介技术的支撑,微观上则需要符号文本的承载。符号,是“携带意义的感知”(23)② 赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京:南京大学出版社,2011年,第1、43页。;符号文本则指“一些符号被组织进一个符号链中,此符号链可以被接收者理解为具有合一的时间和意义向度”(24)② 赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京:南京大学出版社,2011年,第1、43页。。也即是说,看起来宏大、抽象、整一的“元宇宙”,其内部其实是由无数符号文本所构成的,目的是实现意义的构筑、传播与存储。依据文本内部的构筑方式、虚实关系及传播功能的不同,元宇宙中的符号文本总体可以分为三大类:以“表征”为逻辑映射现实的纪实文本、以“仿像”为逻辑重构现实的虚构文本,以及以“仿真”为逻辑再造现实的虚实并置文本。

(二)解码与应对元宇宙的文本区隔视角

既然元宇宙中的虚拟世界是通过符号化、文本化、媒介化地构筑和显现的,那么,对元宇宙的考察,就不仅可从宏观的媒介技术维度进行,也可从微观的符号文本运作层面介入。相对于媒介路径的宏大性、整一性与结构环境性,符号文本路径可聚焦元宇宙与个人互动作用链的末端、透视元宇宙内部文本的异质性、调动符号主体的主观能动性,一定程度上为无法回避元宇宙时代到来的人们提供更具实践指导性的应对方式。

诚如前文所言,从符号文本视角看,文本内部的构筑方式、虚实关系及传播功能都存在差异。因此,元宇宙技术的引入对文本形态的影响方向与影响程度也就不同,相应地,个体在面对不同类型符号文本时的潜在收受风险及主体应对也存在差异。为从微观层面解析元宇宙时代的个体生存与主体应对问题,首先,笔者聚焦于以不同构筑方式建构起来的三类符号文本——纪实文本、虚构文本与虚实并置文本来展开探讨。其中,纪实文本与虚构文本早在元宇宙时代到来之前就已存在,但元宇宙技术的引入可能会改变它们的文本样态;虚实并置文本则是元宇宙技术语境下产生的全新文本样态。探讨元宇宙技术在何种程度上改变了三类符号文本的存在样态以及由此可能带来的何种收受风险,有助于我们探寻面对不同类型符号文本时的应对姿态。其次,笔者选择“框架区隔”这一理论视角来作为发挥个体主观能动性以规避文本收受风险的实践落脚点。需说明的是,此处所指的“区隔”,并非布尔迪厄(Pierre Bourdieu)在宏观社会结构意义上探讨趣味、习性、社会轨迹与资本等如何造就社会群体区隔之“区隔”(25)宋巧丽、田辉:《“表征”与“超越”:“土味视频”的“区隔”研究》,《新闻与传播研究》2022年第2期,第58-74页。,而是赵毅衡在微观符号文本层面上所使用的用于区分经验事实、纪实文本与虚构文本的框架区隔之“区隔”(26)⑤ 赵毅衡:《广义叙述学》,成都:四川大学出版社,2013年,第72-86、74页。。赵毅衡指出,框架区隔是“一种作者与读者都遵循的表意-解释模式,是随着文化变迁而变化的体裁规范模式”,它“看上去是个形态问题,实际上在符形、符义、符用三个层次上都区隔出再现世界的作用”。(27)⑤ 赵毅衡:《广义叙述学》,成都:四川大学出版社,2013年,第72-86、74页。其中,“一度区隔”区分经验世界与纪实世界,“二度区隔”区分纪实世界与虚构世界。

三、面对沉浸式的纪实文本:重视“媒介区隔”

如果说,由符号建构的虚拟世界是一种“次生现实”,那么,人所存活的客体世界就是“原初现实”(28)沈湘平:《元宇宙:人类存在状况的最新征候》,《阅江学刊》2022年第1期,第44-52页。。人类文明的演进过程显示,人类创造并利用符号的初衷是指涉与解释现实世界的某些部分,以达到认知世界与延续文明的目的。为实现这一目的,符号意义体系的创造就需要在与现实世界的联系中寻求存在的价值。作为虚拟世界中以指涉原初现实为目的的文本形态,纪实文本于元宇宙中被高度沉浸化,促使次生现实无限趋同于原初现实。

(一)以“表征”为逻辑构筑的纪实文本

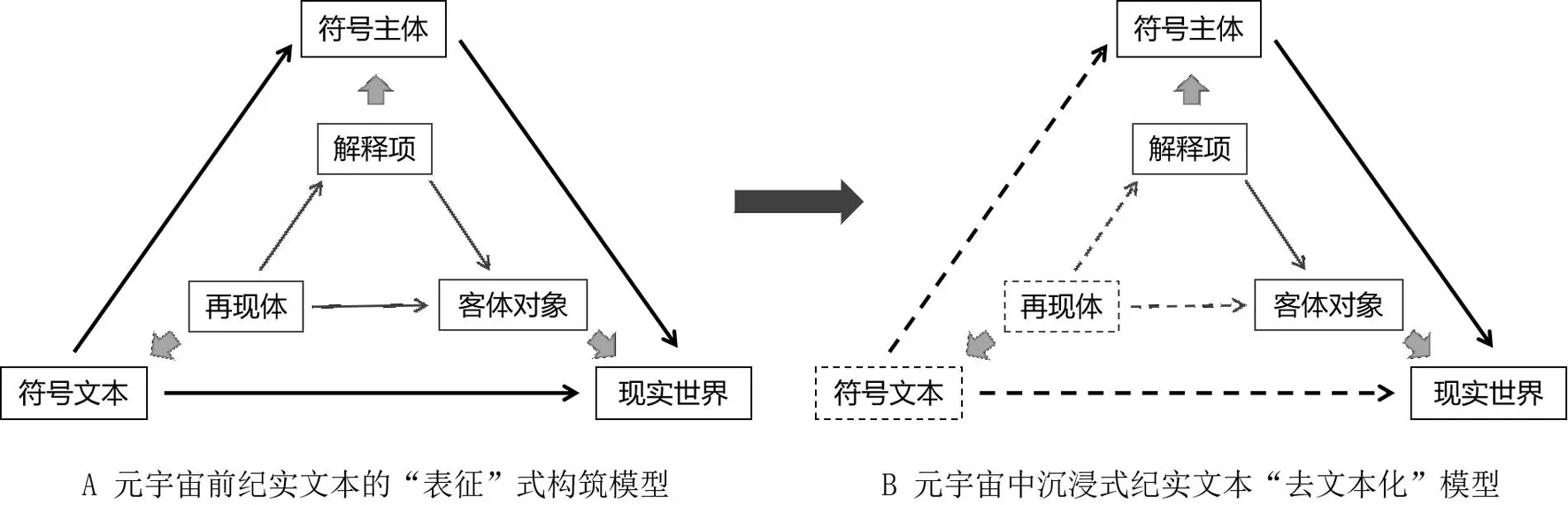

作为符号文本中特殊的一类,纪实文本专指内容“有关事实”(about facts)的文本,典型代表有新闻、纪录片、历史年鉴、现场直播等。内容“有关事实”,要求纪实文本在“对应指称的关系之中”(29)孔明安:《物·象征·仿真——鲍德里亚哲学思想研究》,芜湖:安徽师范大学出版社,2010年,第106页。,以“一种可见的指涉”(30)Jean Baudrillard,In the Shadow of the Silent Majorities,New York:Semiotext(e),2007,p.48.方式清晰地指向文本外的现实世界。以皮尔斯(Charles Sanders Peirce)的符号三元关系为模型来看,纪实文本的构筑过程就如图1(31)说明:在本文的图1、2、3中,均以“实线”来表示两端之间的“紧密关系”,以“虚线”来表示两端之间的“松散关系”。中A图所示:“再现体”“对象”与“解释项”符号三元紧密相连,三元之中又以“对象”所代表的现实世界(即原初现实)为主导。也即是说,现实世界是建构纪实文本的出发点与归宿点。

这一由现实世界主导的文本构筑方式,也被称为“表征”式构筑,其核心是以“实在”为模型、以“真实”为原则构筑符号文本。在这一构筑方式中,“参符”(32)詹明信通过对语言学相关概念“参符”“指符”“意符”的运用解读了文学创作中的现实主义、现代主义与后现代主义,其中“参符”可对应为符号三元中的“对象”,“指符”则为“再现体”,“意符”为“解释项”。所代表的是“真实的世界,一个向外不断延伸的、可以衡量的世界”,它主导着纪实文本的建构,并作为虚拟世界中的次生现实“投射出一个存在于符号和语言之外的,存在于它本身之外的参照物的外在客体世界”。(33)[美]詹明信:《现实主义、现代主义、后现代主义》,行远译,《文艺研究》1986年第3期,第123-133页。在让·波德里亚(Jean Baudrillard)看来,表征式构筑可被视为“向一切新奇的组合、一切游戏、一切仿造开放的道路”,因为所有符号运作都“首先进入自然的模仿,然后才进入生产”。(34)⑧ [法]让·波德里亚:《象征交换与死亡》,车槿山译,南京:译林出版社,2009年,第64、63页。基于表征方式构筑的纪实文本,就“不是通过‘原型’的变性,而是通过材料的延伸”(35)⑧ [法]让·波德里亚:《象征交换与死亡》,车槿山译,南京:译林出版社,2009年,第64、63页。将文本外的客体世界卷入虚拟世界之中。鉴于纪实文本兼具“能指”与“所指”,同时指向“对象”和“意义”,鲍德里亚将其视为一种“好的表象(good appearance)”,认为其体现了一种“神圣的秩序(the sacramental order)”。(36)Jean Baudrillard,Simulacra and Simulation,Michigan:The University of Michigan Press,1994,p.6.

出于对现实认知的需要,无论是在以文字、图像为主导的古典社会,还是在以影像和网络代码为主导的当代社会,新闻、历史年鉴等一众指涉原初现实的纪实文本历久不衰。随着主导性符号媒介的演变,尤其是在影像媒介诞生之后,视听元素的加入使纪实文本对事实的再现越来越逼近于原初事实本身,人们对纪实文本的感知体验也越来越接近于现实感知体验。在元宇宙到来之前,纪实文本虽不断逼近原初现实,文本边界和媒介区隔却明显存在。也即是说,纪实文本建构的次生现实与原初现实之间虽有“透明”的指涉关系,但界限依然分明。

(二)元宇宙中纪实文本的“沉浸化”与“去文本化”

元宇宙时代,在3D、VR、AR、XR等虚拟技术的加持下,纪实文本在视觉和听觉层面上超高度地还原真实现场,纪实文本对现实世界的“表征”关系体现得更为明显和直接。透过元宇宙中的沉浸式纪实文本,我们可以很容易地寻找到指向现实世界一端的“客体对象”的影子,建立起文本对原初现实的指涉关系,从而立体、真实地感受和认知原初现实。

以目前并不成熟的VR纪录片和沉浸式新闻为例。在2016年开创VR纪录片先河的BBC纪录片《复活节起义:抗议者之声》(EasterRising:VoiceofaRebe)中,观众被置身于1916年爱尔兰都柏林战火中硝烟弥漫的街头,年轻士兵的录音以嵌入叙述的方式带领观众亲历了这场持续六天的惨烈大战。2021年《纽约时报》使用3D技术制作的新闻报道《迪克西的风暴云天气》(DixieFireStormCloudsWeather),通过采集迪克西野火后一周七天每天12小时内的天气原始数据,对其进行可视化处理后建构出3D地图,还原出大自然中令人震撼的画面和场景,让受众在虚拟空间中了解并体验巨大的野火如何爆发出烟雾并将之推入大气层。元宇宙时代的纪实文本,常常“利用深度信息重建真实环境的3D结构,准确还原虚拟物体和真实环境中物体的相对位置,呈现遮挡、碰撞、反弹等效果”(37)④ 陈昌凤、黄家圣:《“新闻”的再定义:元宇宙技术在媒体中的应用》,《新闻界》2022年第1期,第55-63页。,这不仅突破了过去人为编排的单线程的镜头观看顺序,使文本的叙事方式从以时间为主转向了以空间为主(38)周逵:《虚拟空间生产和数字地域可供性:从电子游戏到元宇宙》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期,第84-95页。,也使纪实文本的展示性与表演性得到了强化(39)王强:《论当代新闻的演示叙述》,《符号与传媒》2022年第1期,第190-201页。。

这样一来,元宇宙中的纪实文本就比过往任何时候都更突出“用户的参与、观感和体验”,更强调“用户与发生的事实之间的互动关系”,更弱化“媒介”和“文本”的意义构筑作用(40)④ 陈昌凤、黄家圣:《“新闻”的再定义:元宇宙技术在媒体中的应用》,《新闻界》2022年第1期,第55-63页。。在这里,人们可以自主选择想要观看的角度及内容,仿佛置身于现实世界中一样。此时,似乎已经不能再用“相符合”与“相等同”来描述媒介再现的次生现实与原初现实之间的关系了,因为此时的“纪实文本”及其“媒介再现”已然“不存在”了。对照到皮尔斯的符号三元关系中,就如图1中B图所示,此时作为“再现体”的符号文本已然退场,仅剩下作为“客体对象”的现实世界与作为“解释项”的符号主体之间的直接互动。也即是说,此时,纪实文本被“去文本化”了。

图1 元宇宙前后纪实文本的符号三元关系对比

(三)谨防“再现谬见”,重视“媒介区隔”

如若未来真的像乐观人士所说的那样,元宇宙技术可以实现触觉、味觉、嗅觉等多感官的突破,原初现实将实现在虚拟世界中的“再生”,那是否意味着生活在元宇宙时代的人们足不出户即可把握外面的大千世界,意味着我们可以将媒介现实等同于原初现实,甚至不再需要区别对待二者?元宇宙的媒介符号文本品质告诉我们,答案是否定的。

如前所述,以“表征”为逻辑、以“求真”为原则构筑起来的纪实文本,力求复现原初现实,而元宇宙所提供的全面沉浸、高度拟真、低度延时的媒介环境,使纪实文本在无限逼近原初现实的同时,也出现了文本边界不明与框架区隔弱化的问题。准确地说,沉浸式纪实文本中的框架区隔弱化,是赵毅衡所言的“一度区隔框架”的弱化。一度区隔,是“把符号再现与经验世界区隔开来”的“再现区隔”,这“被区隔出来的,不再是被经验的世界,而是符号文本构成的世界,存在于媒介性中的世界”。(41)②④⑤ 赵毅衡:《广义叙述学》,成都:四川大学出版社,2013年,第74、75、187-196、187页。鉴于“媒介替代”是符号再现的本质,媒介又是一度区隔的区隔物,为与后文的区隔相区分,笔者将其称为“媒介区隔”。这种媒介区隔的弱化,不仅削弱了纪实文本中事实报道者的中介作用、突出了用户与事实之间的直接互动关系,也推动了符号文本的虚假退场,使得纪实文本对“真实感”的塑造力表现得更为极致。

必须重视的是,元宇宙中纪实文本的区隔框架走向弱化乃至脱落,可能带来人们错把次生现实当作原初现实的收受风险。诚如赵毅衡所言,纪实文本中的一度再现区隔看起来是“透明”的,但实际上,“这种‘透明性’是假象,是再现制造的幻象,不随时注意这一点,就会导致再现谬见……误认为再现就是现实”(42)②④⑤ 赵毅衡:《广义叙述学》,成都:四川大学出版社,2013年,第74、75、187-196、187页。。 因此,无论元宇宙中的纪实文本在何种程度上弱化了媒体和报道者的中介作用,在多大程度上逼近了原初现实本身,也无论其文本边界变得多么隐秘,带来的收受体验多么全感官化与深沉浸化,我们始终不能忽略其媒介框架区隔的隔断作用与纪实文本的“媒介替代”与“符号再现”本质。符号文本必然存在再现框架、文本边界以及框架与边界的内外之别。框架内意味着“被选择”,框架外意味着“被过滤”,而选择与过滤行为的存在则意味着在原初现实之上被植入了主体意图。

四、面对外显化的虚构文本:重视“文类区隔”

“现实世界是唯一的,它只能‘是其所是’,但意义只有在比较中才浮现,‘只活一次等于没活’。而虚构世界可以‘是其所不是’,从而挖掘出存在的多种可能性。”(43)清华大学新媒体研究中心:《2020-2021年元宇宙发展研究报告》,2021年9月16日,http:∥zhuanlan.zhihu.com/p/443163869,2022年6月1日。如果说纪实文本代表了一部分指向实在世界的次生现实,虚构文本则指向可能世界的次生现实,它通过对可能世界的想象和建构,补偿人们在现实世界中的缺失。借助虚拟现实技术,虚构文本所构建的想象世界可以在元宇宙中得到更全面的外显与更拟真的呈现。

(一)以“仿像”为逻辑构筑的虚构文本

相异于纪实文本,虚构文本的建构不再追求与现实世界的“相符合”与“相等同”,而是力求刻画人类在精神意义秩序的建构。赵毅衡曾指出,从“通达”规律上看,纪实文本同时以实在世界为出发世界与目标世界,虚构文本则以可能世界为出发世界,可同时以实在世界、可能世界和不可能世界为目标世界(44)②④⑤ 赵毅衡:《广义叙述学》,成都:四川大学出版社,2013年,第74、75、187-196、187页。,也即是说,虚构文本可以实现“跨世界通达”。虚构文本的跨世界通达之所以能实现,有赖于“对应”规律,也即可能世界中的人与物都在实在世界中有对应,它们作为人心灵想象的产物,总有经验背景。(45)②④⑤ 赵毅衡:《广义叙述学》,成都:四川大学出版社,2013年,第74、75、187-196、187页。这就意味着,虚构文本是以鲍德里亚所言的“仿像”方式进行构筑的。

“仿像”之“像”,区别于“实在的表象或表征”,是指“非真实的‘景象’”,它“不是所指的存在或实体”(46)⑦ Jean Baudrillard,Simulacra and Simulation,Michigan:The University of Michigan Press,1994,p.1、p.7.,不以实在为摹本而以复制品为摹本(47)⑧ 孔明安:《物·象征·仿真——鲍德里亚哲学思想研究》,芜湖:安徽师范大学出版社,2010年,第106页。。由此,“仿像”式构筑的出发点与归宿点,不在于指涉原初现实,而在于通过对符号镜像——无论这种符号镜像是以心像为媒介,还是以语言、文字或是图像、影像为媒介——的操控与重组来构筑和传达主体意义。

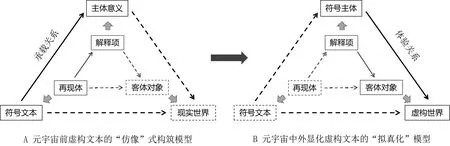

如图2中A图所示,在虚构文本的构筑过程中,指向现实世界的“客体对象”开始“像一团已经收缩了的白矮星”(48)④ [美]詹明信:《现实主义、现代主义、后现代主义》,行远译,《文艺研究》1986年第3期,第123-133页。被排除出去,仅剩“符号再现体”与“解释项”的连接支撑。其中,以主体精神和意义追求为代表的“解释项”作为“符号文本”得以构筑的主导力量,为文本“导入一种新的历史经验”(49)④ [美]詹明信:《现实主义、现代主义、后现代主义》,行远译,《文艺研究》1986年第3期,第123-133页。,建构起运行着新型秩序的可能世界。本雅明(Walter Benjamin)曾以摄影术为例,将“仿像”式构筑起来的符号世界称为“镜中的映像”(50)[德]瓦尔特·本雅明:《摄影小史、机械复制时代的艺术作品》,王才勇译,南京:江苏人民出版社,2006年,第64页。,认为影像虽源于真实的人与世界,却与人和世界相分离,在人的主观阐释中进行移动和组合,最终建构起远离现实的文本世界。立足于现实世界的真实性,鲍德里亚对“仿像”的构筑方式充满了批判,他指出,仿像“通过吸收表象或清除真实……建立了一种没有形象、没有回声、没有镜子、没有表象的现实”(51)[法]让·波德里亚:《象征交换与死亡》,车槿山译,南京:译林出版社,2009年,第72页。,在这里,“‘宏大的现实’被掩盖了起来”(52)⑦ Jean Baudrillard,Simulacra and Simulation,Michigan:The University of Michigan Press,1994,p.1、p.7.,取而代之的“是非现实的、符号的形式”(53)⑧ 孔明安:《物·象征·仿真——鲍德里亚哲学思想研究》,芜湖:安徽师范大学出版社,2010年,第106页。。

由此可知,以“仿像”为逻辑构筑的虚构文本,以与现实世界等价的法则,通过对来源于现实世界的符号镜像的操控与重组,打造出一个脱离原初现实但又与现实等价的、更符合人自身意愿且可以让人的精神得到暂时栖息的次生空间,以此实现重构现实、隐喻现实、构筑与传达主体意义之目的。

图2 元宇宙前后虚构文本的符号三元关系对比

(二)元宇宙中虚构文本的“外显化”与“拟真化”

方凌智、沈煌南指出,随着媒介技术的变革,虚拟世界经历了从文学到电影再到电子游戏的外显过程(54)方凌智、沈煌南:《技术和文明的变迁:元宇宙的概念研究》,《产业经济评论》2022年第1期,第5-19页。。虚构世界亦是如此。虚构文本的媒介呈现经历了从人的心像媒介、语言媒介、文字媒介、图像媒介到影像媒介的历史更迭,虚构世界也经历了一个从最初被封闭于个人的想象与抽象的文字符号之中,到通过具象的视听符号逐步外显的过程。在元宇宙之前,无论媒介如何外显虚构世界,虚构世界始终被封锁于虚构文本之内:在以文字为主导媒介的小说中,虚构世界被封锁于图书媒介之内;在以影像为主导媒介的影视剧中,虚构世界被封锁于电子显示屏幕以内——无论这个显示屏是电视机、电影荧幕还是今天的电脑屏幕、手机终端。此时,人们感知虚构世界的方式主要是“望远镜模式(the tele-scope mode)”,即将“意识锚定在其本土现实”(55)②③ Marie-Laure Ryan,Narrative as Virtual Reality:Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media,Baltimore:The Johns Hopkins University Press,2001,p.103.,从外部来感受与认知文本所建构的空间。这种单向的观望,以想象介入与心理沉浸的方式,将人的意识转移到虚构世界中来感知与体验该世界中的环境、事件与人物情感。

在元宇宙时代,这一状况可能会发生改变。通过元宇宙技术,虚构的文本世界可以全面外显为包含视觉、听觉乃至触觉、嗅觉元素的空间场景,用户可在其中得到与现实世界中近乎一致的全感官、深沉浸、强互动的“拟真化”的感知体验。以Valve公司于2020年3月24日上线的VR旗舰游戏《半条命:Alyx》(Half-Life:Alyx)为例。该游戏建构了一个人类与邪恶外星种族联合军进行较量的次生空间,在这里,玩家不仅可以获得个人英雄梦的满足,而且可以体验到几乎与现实世界等价的环境要素。如玩家在寻觅游戏线索时,不再依靠传统游戏中标记在开关上的指引符号,而是要自己“亲手”做出相应动作进行探索,并且需要像在现实世界中一样做出“转动管道的阀门”“拉动机器拉杆”等动作之后,才能确认机关是否被开启。此时,作为虚构世界的游历者、体验者与参与者,用户个体常常通过虚拟现实技术设备直接“进入”到虚构世界之中,以“我们的意识或虚拟身体进入另一个世界(文本世界),将之视为现实”(56)②③ Marie-Laure Ryan,Narrative as Virtual Reality:Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media,Baltimore:The Johns Hopkins University Press,2001,p.103.,并在真体的操作下体验该世界。此时,用户感知虚拟世界的模式已然从过往时代那种单向的“望远镜模式”,走向了“星际旅行模式(the space-travel mode)”。(57)②③ Marie-Laure Ryan,Narrative as Virtual Reality:Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media,Baltimore:The Johns Hopkins University Press,2001,p.103.

(三)谨防“虚幻真实”,重视“文类区隔”

虚构文本以“仿像”为逻辑,对来自现实世界的符号镜像进行操控与重组,最终实现文本构筑者主体意义的植入与传达。对照符号三元关系来看,虚构文本原本就无关现实世界。但是,元宇宙技术对虚构世界的高度外显,使得在虚构文本符号三元关系中退场的“客体对象”重新彰显出来;全感官、深沉浸与强互动的收受体验,使得原本与虚构世界具有理性审视距离的收受者变成了“生活于虚构文本世界之中”的体验者。由此,如图2中B图所示,在元宇宙时代,虚构文本的中心,就由原本指向“再现体”的符号文本对指向“解释项”的主体意义之承载关系,转变为现在指向“解释项”的收受主体对指向“客体对象”的虚构世界之体验关系。这不仅使得虚构文本这一客观的文本性被弱化了,还使得虚构世界这一虚幻的客体性被强化了。

如若未来元宇宙技术真的能实现全感官突破与永续性存在,那么,对虚构世界的体验是否会因其极度真实感的场景而完全趋同于现实世界?是否会出现庄周梦蝶般难分虚实的收受风险?倘若这一风险确然存在,我们就必须思考:为避免生活于元宇宙时代中的个体错将虚构文本世界混淆于经验现实世界,我们能做什么?

笔者认为,既然元宇宙弱化了虚构文本的文本性、强化了虚构世界的客体性,那么,为避免将虚构世界这一虚幻真实等同于实在真实,我们需要在认知上更明确虚构世界的文本性与虚幻性。第一,明确虚构世界的文本性。即明确文本的“一度区隔”,也即前文所言的将现实世界区别于文本世界的媒介区隔、再现区隔,明确虚构世界是符号化、文本化与媒介化之后的产物。这就需要我们避免过度沉浸,要像《楚门的世界》中的楚门认识到自身所处世界的固定边界和有限空间一样,意识到虚构文本的边界,无论这个边界看起来多么隐匿和不明晰。虚拟现实技术的装备,即是进入文本世界的媒介通道,也是文本的一个边界标识。第二,明确虚构世界的虚幻性。即认识到赵毅衡所言的“二度区隔”。二度区隔,是在一度区隔内部的再一度区隔,其目标在于将虚构世界区别于纪实世界。处于二度区隔内的文本世界,与现实世界之间不具有任何的透明指涉关系。作为一种“文类区隔”而非仅仅是“媒介区隔”,二度区隔常常需要借助一些文本类型的区隔标识来完成,包括文学、游戏、电影、电视剧等体裁标记,以及文本内的片头片尾、虚构声明等提醒标记。只有明确这两点,才能谨防跌入元宇宙虚构世界的虚幻真实中不能自拔。为了让受众能更清晰、更明确地感知到这种文类区隔,元宇宙时代外显化的虚构文本生产者与传播者更应该强化、凸显这种区隔标记,以随时提醒受众。

五、面对共融化的虚实并置文本:重视“心智区隔”

元宇宙被部分学者称为互联网的终极形态,其深沉浸、高拟真、低延迟的技术环境打破了符号文本原有的区隔限制,使其走向虚实难辨的发展道路。虚构世界高度外显后与实在世界并置在一起所生成的符号文本,成为元宇宙中的一种除纯纪实与纯虚构之外的全新的文本形态——虚实并置文本。在该类型文本中,虚与实的融合达到了前所未有的状态。

(一)以“仿真”为逻辑构筑的虚实并置文本

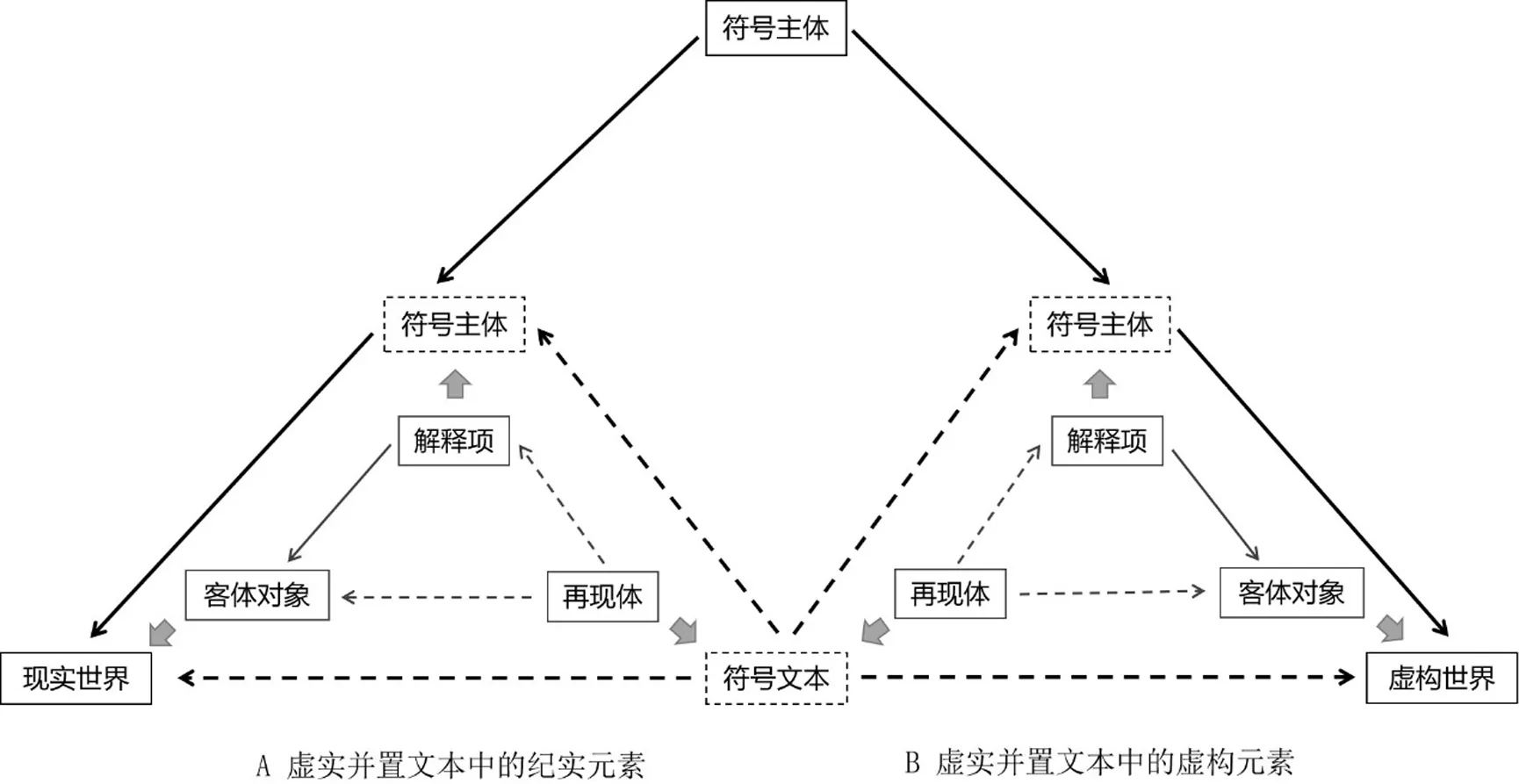

在“线上化生存”成为常态的生活背景下,人们试图通过元宇宙技术将有限的现实空间与无限的虚拟空间缝合在一起,同时,建立起在两个空间中共同运行的规则体系,形成“实中有虚,虚中有实”的文本样态。为准确揭示这种文本样态的属性,笔者将之称为“虚实并置文本”。说其是“虚实并置”,是因为该类型文本“一方面逼真模拟了一部分现实世界中的时空规定性,另一方面又超越、解放了一部分现实世界中的时空规定性”,既可以“由AI生成现实世界所没有的地图”,又可以“以数字孪生的方式生成与现实世界完全一致的地图”,(58)清华大学新媒体研究中心:《2020-2021年元宇宙发展研究报告》,2021年9月16日,http:∥zhuanlan.zhihu.com/p/443163869,2022年6月1日。弥合了一部分指向现实世界的纪实元素与另一部分指向可能世界的虚构元素,生成了大量虚实共融的场景。如图3所示,元宇宙中的虚实并置文本是由指向现实世界的纪实元素和指向可能世界的虚构元素联合构成,二者以符号文本(再现体)为桥梁得以联通与融合,形成了虚实并置文本独特的虚实共融效果。

这种虚实共融是以符号文本作为桥梁来实现的。现实世界是实在的,而虚构世界是符号化与文本化的,二者不能直接相融,只有在对现实世界进行媒介化和符号化转换之后,才可能与虚构世界相融合。“再现体”所代表的符号文本作为虚实并置文本构筑的核心要素,融通了纪实与虚构的边界,实现了二者的融合。在这里,现实世界与虚构世界以“符号”形式融合,以“符号”形式运行,“符号”主导了一切。鉴于其文本构筑的出发点与归宿点都是“符号”而非“实在”,可以说,虚实并置文本的构筑方式,就类同于鲍德里亚所言的符号自我指涉的“仿真”式构筑。此处的仿真之“真”,并非纪实文本所追求的“原初之真”,而是一种基于符号得以构建的“次生之真”,是一种“符号之真”。在此过程中,文本的建构“不再需要以真实世界为参照,也不带有其他目的性,而是通过自动控制、差异调制、模式生成与反馈等等机制来创造世界”。(59)和薛:《鲍德里亚仿象理论研究》,安徽师范大学硕士学位论文,2014年,第15-16页。

这种虚实共融效果也在符号文本的隐身中得以强化。元宇宙的深沉浸、高拟真、低延迟等特征,使得无论在纪实文本还是在虚构文本中,“符号文本”都被弱化而“客体对象”被强化。这一状况不仅延续到虚实并置文本中,并且表现得比在之前任何一种单一文本形态中更为极致。在虚实并置文本中,作为融通虚与实桥梁的“再现体”再次“隐身”,仅剩下“解释项”所代表的符号主体与“客体对象”的直接互动。文本边界的弱化与区隔框架的脱落,使用户个体只能依靠自身的“二度文本化”过程,重新生成相对更具个性的“二度文本”,(60)王委艳:《论交流叙述中的文本存在方式》,《当代文坛》2019年第1期,第74-80页。来实现意义的感知与解释。此时的“客体对象”不再指向单一的现实世界或虚构世界,而是指向虚实相融的世界,此时的人们既能感知现实世界又能体验虚构世界,可以真正获得“生活在其中”的超级体验。

图3 元宇宙中虚实并置文本的符号三元关系

(二)元宇宙虚实并置文本的“虚实共融”与“虚实难分”

在“仿真”逻辑下建构起来的虚实并置文本,其“再现体”虽在融合了虚实之后走向“隐身”,但这并不意味着其功能的消除和丧失,符号的自我运行依旧是其不断发展的主要动力。此时的“意符(解释项)或者说语言的意义已经被搁置一旁……只剩了自动的指符(再现体)”(61)[美]詹明信:《现实主义、现代主义、后现代主义》,行远译,《文艺研究》1986年第3期,第123-133页。,并且,这些单纯的指符(再现体)本身形成了一种新奇的、自动的逻辑,帮助虚实并置文本实现了自我运行。鲍德里亚将这种“仿真”式的符号建构方式视为“对表象的玩弄”进入到了“魔术的层次(the order of sorcery)”。(62)Jean Baudrillard,Simulacra and Simulation,Michigan:The University of Michigan Press,1994,p.6.也即是说,在此类型文本中,符号文本首先作为桥梁熔断了虚构区分于纪实的二度区隔,将虚带入实,将实融入虚;然后又以“隐身”的方式消退了文本的一度区隔,真正实现了虚与实在经验感知层面的高度融合。

就目前业界对元宇宙的探索来看,元宇宙中的虚实并置文本正处于以各领域为中心的部分实现的过程中。如在教育领域,斯坦福大学在2021年由传播学教授拜伦森(Jeremy Bailenson)开设了名为“虚拟人”的元宇宙课程。参与该课程的学生可以在任何地点通过VR设备以虚拟人化身的方式,进入同一个虚拟空间进行“面对面”的小组讨论或“实地”表演音乐短剧,也可以“亲身”遨游于无边的太空或是“实地”观察气候变化对珊瑚的侵蚀作用……该课程涵盖了硬件、软件、内容以及人,可以说是“构建元宇宙的标准范例”。(63)《在元宇宙里可以做什么?看看这些已经实现的尝试!》,2022年1月7日,http:∥zhuanlan.zhihu.com/p/454509323,2022年6月26日。在影视传播领域,江苏卫视于2021年10月22日推出了原创动漫形象舞台竞演节目《2060》。在节目中,虚构地图与纪实地图两部分共同组合成完整的竞演现场,真人歌手与虚拟偶像可以进行互动演出,嘉宾和观众也可通过VR设备进入到与现实演播厅相衔接的符号世界。可见,截至目前,单一的VR设备和虚拟影像使用户一定程度上还处于对虚构文本的体验之中,通行于虚实之间统一的文明与生态系统尚未真正建设起来,真正的虚实融合还有很长的路要走。

试想一下,如果人的嗅觉、味觉及触觉等感官效应都可以得到线上突破、通行于虚实之间完备的金融、政治、文化系统得以构建,那么,虚实并置文本中的虚实融合就不再仅局限于表层的物理场景融合,而是可以在个人体验与人类社会发展等深层次上实现真正的虚实共生。届时,也许只需要一副轻便的AR眼镜,人们就可以看到林立于街道两侧的虚拟店铺与现实店铺,可以进入现实店铺中浏览商品并使用虚拟货币购物,或者进入虚拟店铺使用真实货币进行购买,也可以实现“天涯若比邻”式的居家聚会和办公……我们将真正生活于这一超级大文本之中。经济、政治、文化的交融从根基上剥夺了虚与实相互分离、独立发展的能力,极大可能会使我们进入到“虚实难分”阶段。

(三)谨防“虚实混淆”,重视“心智区隔”

基于“仿真”逻辑建构起来的作为元宇宙终极文本形态的虚实并置文本,呈现出以下几个特征:第一,既不将追寻“原初之真”作为单一原则,也不刻意遮蔽现实,而是通过符号文本建构起虚构与纪实相融的“次生之真”“符号之真”;第二,符号的自我运作及其“隐身化”,极大地消退和弱化了文本的一度与二度区隔,使文本边界被无限缩小直至无处可寻,只能依靠用户个体的“二度文本化”来实现文本表意;第三,虚实并置的超级大文本极有可能成为未来人们生活的日常环境,为人们提供“生活在其中”的超级体验。

元宇宙终极文本形态中虚与实的融合,使得包括社交、工作、娱乐在内的大部分日常生活都可以在深沉浸、高拟真、低延迟的虚拟世界中高质量完成。由此而来的问题是:届时,“真实在场”是否还足够重要?我们是否还需辨别实与虚、纪实与虚构?笔者认为,人类身体本身的物质特性,决定了人无法脱离现实世界而生存,需要依靠现实世界提供的食物和能量而存活。即便虚拟世界可以满足人的精神需要,人也必须存活于现实世界中。因此,实与虚的区分不仅必要而且相当重要。

当面对共融化的虚实并置文本时,人们应该如何避免虚实混淆?此时,用户个体的现实经验与生存智慧,尤其是个人的现实阅历、媒介素养,以及对文本的识别、分析与批判接收的经验与能力,就变得相当重要了。相比于存在于文本边缘的“媒介区隔”与“文类区隔”,笔者把这种内嵌于用户个体身心结构中的素养、能力乃至心智所带来的区隔,称为“心智区隔”。在元宇宙时代,面对没有明确区隔标记的虚实并置文本,作为隐形文本过滤器的用户个体及其媒介素养和对文本解读的控制权,就成为辨别虚实世界的重要路径。

六、元宇宙时代的个体生存:文本区隔的心理重建

立足于元宇宙是一种观念宇宙、媒介宇宙与符号宇宙这一逻辑出发点,笔者认为,认知元宇宙的技术风险,探寻元宇宙的应对策略,可以依据符号文本的类型而差异化地应对。通过分析,笔者认为,元宇宙中总体可以分为三种文本类型:以“表征”为逻辑构筑的纪实文本、以“仿像”为逻辑构筑的虚构文本以及以“仿真”为逻辑构筑的虚实并置文本。

元宇宙的具身性、沉浸性、拟真性等特点,使得过去清楚明晰的文本边界变得游移不定,过去用以分辨文本类型的框架区隔不断被隐藏甚至脱落,这一方面增加了虚实混淆的收受风险,另一方面也为共融化的虚实并置文本化身为人们的生存环境提供了契机,促使人们真正成为“文本中的居民”。而当我们深陷文本之中时,对文本的理性辨别就成了一大难题。为了对文本内容保持一个相对理性、冷峻和客观的距离,从用户个体内部的经验和心智借力,来实现对元宇宙中符号文本区隔的心理重建,或许是一条值得一试的路径。

具体来说,从纪实文本到虚构文本再到虚实并置文本,用户个体分别需要重视从“媒介区隔”到“文类区隔”再到“心智区隔”的心理重建。首先,面对元宇宙中沉浸式的纪实文本,“媒介区隔”提醒我们必须重视元宇宙技术的“媒介”属性,以将“媒介再现”与“经验现实”相区分,进而避免“再现谬见”;其次,面对元宇宙中外显化的虚构文本,“文类区隔”提醒我们必须重视在一度“媒介区隔”之内的“二度区隔”标记,以将“纪实”与“虚构”相区分,进而避免“虚幻真实”;再次,面对元宇宙中共融化的虚实并置文本,“心智区隔”提醒我们,只有凭借个体心智高度的自主性和能动性,通过对个体心智的不断建设与自我更新,才能对虚实共融文本中的“虚”与“实”进行有效辨别与区分,进而避免“虚实混淆”。

诚如王长才所言,从实践层面看,“观众或读者可能是先有了对文化程式的认定,才去寻找双层区隔”(64)王长才:《再论“双层区隔”:虚构、纪实的性质与判断困境》,《符号与传媒》2020年第2期,第209-218页。。换言之,“媒介区隔”与“文类区隔”虽常作为伴随文本存在于符号文本边缘,但其发挥作用,必须要进入到读者或观众个人的“心智区隔”范畴才可以,因此,元宇宙时代的文本区隔重建,归根到底还是用户个体心智宇宙的重建。心智宇宙,也即美国亚利桑那州立大学物理教育家海斯特内斯(David Hestenes)所描述的相对于“以真实事物和过程组成的真实世界”和“由客观的科学知识组成的概念世界”而言的“由主观的个人知识组成的世界”(65)D Hestenes,“Notes for a Modeling Theory of Science, Cognition and Instruction,”Proceedings of the 2006 GIREP Conference:Modelling in Physics and Physics Education,2006,pp.20-25.。喻国明进一步指出,“人体及人的心智本身也是一个大宇宙”,而“在现实世界中积累知识、技术和想象力,在构造起元宇宙的同时,也会反作用于人的心智世界,促进它的构造的变化乃至革命”(66)喻国明:《未来媒介的进化逻辑:“人的连接”的迭代、重组与升维——从“场景时代”到“元宇宙”再到“心世界”的未来》,《新闻界》2021年第10期,第54-60页。。因此,未来如何通过在基础教育、通识教育中设置相应课程来为个人的心智宇宙增加与强化“媒介再现”与“文本区隔”的内容,以有效规避元宇宙时代的文本收受风险,是值得我们进一步思考的课题。