全面社会健康管理背景下南京地区患者健康人文教育状态的调查分析

钱文溢,张 玥,邵建文,杨君洁,李天玺,陈玮琢,袁静文,施金晶,朱浚仪

(南京医科大学:1.医学教育研究所;2.医学人文研究院;3.第一临床医学院;4.医政学院,江苏 南京 211166)

20世纪70年代以来,健康战略由“健康个人”发展到“健康国家”[1]。2010 年,英国诺丁汉大学的克劳福德等教授明确提出“健康人文”的概念[2];2016 年,一些学者首次从全生命周期、全健康过程、全人文关怀的视角,提出“大健康人文”(也叫广义的健康人文)的概念。相较于医学人文,健康人文更加突出为全民提供全生命周期的充满人文关怀的高质量卫生保健服务,并针对人的生命和健康的影响因素,给予个体或群体全方位、全流程、全要素的健康促进和凸显人性的关怀[3]。国内外相关研究进展显示,来自伦理、心理、法律和沟通等方面的条件[4]越来越成为公众健康人文教育的应有之义,并开启了针对临床医生的伦理问题、沟通问题、同理心问题的评估研究[5],为医护人员提供诗歌喜剧[6]和叙事医学写作[7]等增设的医疗培训计划[8],也针对公众开展专题性的公众教育活动[9]。当前,新冠肺炎疫情常态化背景对我国公众健康人文教育提出了新的挑战,针对我国公众健康人文素质的状态调查势在必行。因此,研究于2020年8月-2021年6月,采取整群随机抽样方法,选取南京地区5所三甲医院为调查地点,对842名医护人员、患者及家属展开调查,了解南京地区公众健康人文教育的状态,分析公众健康人文教育中的突出问题,提出改进的具体策略和建议。

1 对象与方法

1.1 对象

采取整群随机抽样方法,选取南京地区某所医科大学和5所三甲医院为调查地点。参与调查的医方群体包括医护人员,覆盖到内科、外科、儿科、妇产科、门诊和急诊科室。参与调查的患方群体包括在医院就诊的患者及家属,患者来源地覆盖到江苏省内各地市和上海、浙江、安徽、河南、河北、湖北、黑龙江、甘肃等省份。

1.2 方法

研究在大量文献分析的基础上,建立公众健康人文教育调查的若干问题和维度,采用德尔菲法,于2020年9月,就相关问题深度访谈从事医学人文、公共卫生、公共管理研究的8名教授,通过意见征集形成《疫情常态化背景下公众健康人文教育状态调查》的自编问卷。问卷由四部分组成:第一部分是人口统计学数据,包括年龄、性别、学历、地区、工作性质等;第二部分是公众健康教育重要性、概念、内容、责任和途径的认知评价。参与调查的医患双方在知情同意的情况下自主填写调查问卷;经过专门培训的研究生作为调查员,负责当场指导和问卷回收,本次研究回收医方有效问卷 434 份,患方有效问卷408 份,有效问卷共计842份。

1.3 统计分析

采用 EpiData 3.2 进行问卷数据录入,SPSS 21.0进行数据统计,具体运用到的统计学方法,包括描述性统计和卡方检验。所得数据P<0.05认为差异具有统计学差异。

2 结果

2.1 基本情况

医方调查问卷共计回收434份。按照医护人员的年龄、性别、学历和职称进行调查,其中30岁及以下39人(9.0%),31~40岁164人(37.8%),41~50岁87人(20.0%),51~60岁144人(33.2%),男性174人(40.1%)、女性260人(59.9%),博士学历157人(36.1%)、硕士学历153人(35.2%)、本科学历115人(26.6%)、大专学历9人(2.1%),高级职称173人(39.8%)、中级职称209人(48.2%)、初级职称52人(12.0%)。

患方调查问卷共计回收408份。按照患方年龄、性别、学历、地区进行调查,其中20岁及以下16人(3.9%),21~30岁96人(23.5%),31~40岁113人(27.7%),41~50岁148人(36.3%),51~60岁28人(6.9%),61岁及以上7人(1.7%),男性174人(42.6%)、女性234人(57.4%),博士学历5人(1.2%)、硕士学历33人(8.1%)、本科学历214人(52.5%)、大专学历104人(25.5%)、高中学历34人(8.3%)、初中及以下学历18人(4.4%),籍贯江苏省内273人(66.8%)、江苏省外135人(33.2%)。

2.2 公众健康人文教育重要性的认知比较

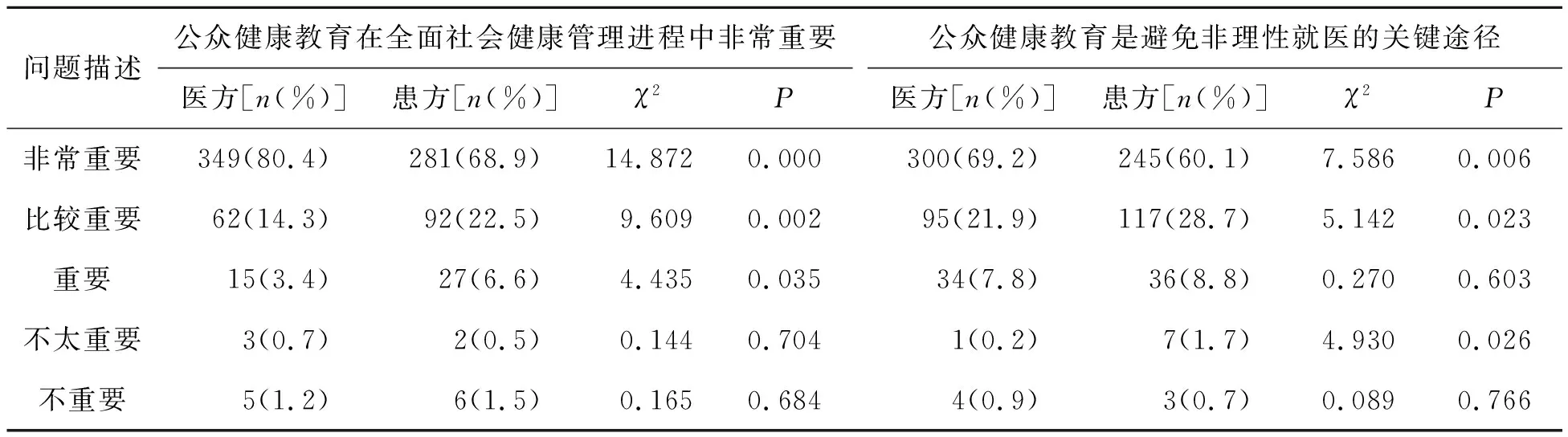

医患在公众健康人文教育重要性的认知上呈现统计学差异(详见表1)。在“公众健康教育在全面社会健康管理进程中非常重要”描述中,医患双方对“非常重要”“比较重要”“重要”的选择具有统计学差异(P=0.000;P=0.002;P=0.035)。医方选择“非常重要”349人(80.4%)、“比较重要”62人(14.3%)、“重要”15人(3.4%),患方选择“非常重要”281人(68.9%)、“比较重要”92人(22.5%)、“重要”27人(6.6%)。在“公众健康教育是避免非理性就医的关键途径”描述中,医患双方对“非常重要”“比较重要”“不太重要”的选择具有统计学差异(P=0.006;P=0.023;P=0.026),医方选择“非常重要”300人(69.2%)、“比较重要”95人(21.9%)、“不太重要”1人(0.2%),患方选择“非常重要”245人(60.1%)、“比较重要”117人(28.7%)、“不太重要”7人(1.7%)。

表1 医患双方对公众健康人文教育重要性的认知比较

2.3 公众健康人文教育概念的认知比较

医患在公众健康教育概念的认知上呈现统计学差异(详见表2)。研究将概念设定为“公众健康教育应该针对所有社会公众,而不仅仅是生病的患者或家属”,医患双方对“非常清楚”“比较清楚”的选择具有统计学差异(P=0.000;P=0.014)。医方选择“非常清楚”317人(73.1%)、“比较清楚”86人(19.8%),患方选择“非常清楚”252人(61.8%)、“比较清楚”110人(27.0%)。医患“不太清楚”和“不清楚”的选择不具有统计学差异(P>0.5)。

2.4 公众健康人文教育内容的认知比较

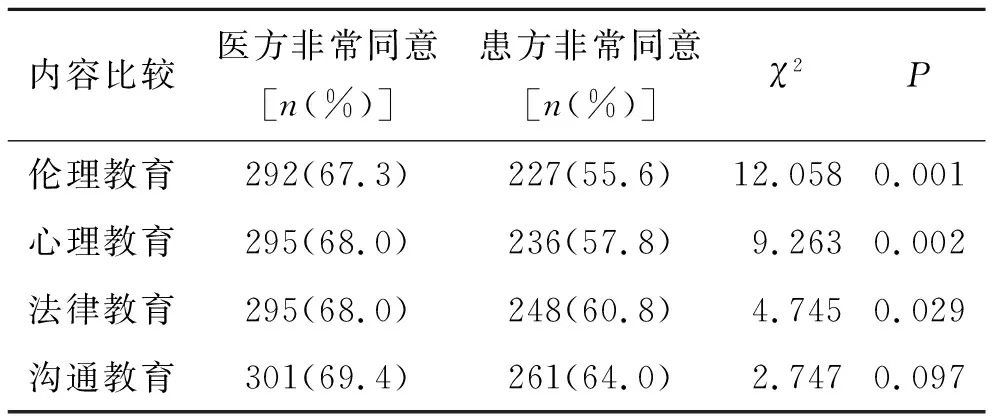

由于医患对公众健康人文教育内容的认同度普遍较高,因此仅就“非常同意”的选项进行差异比较。如表2所示,就公众健康教育中的伦理内容,医患的选择分别为292人(67.3%)和227人(55.6%);心理内容方面的医患选择为295人(68.0%)和236人(57.8%);法律内容层面的医患选择为295人(68.0%)和248人(60.8%)。以上差异均具有统计学意义(P=0.001;P=0.002;P=0.029)。医患对沟通内容的选择不具有统计学差异(P=0.097)。

表2 医患双方对公众健康人文教育内容的认知比较

2.5 公众健康人文教育责任归属的认知比较

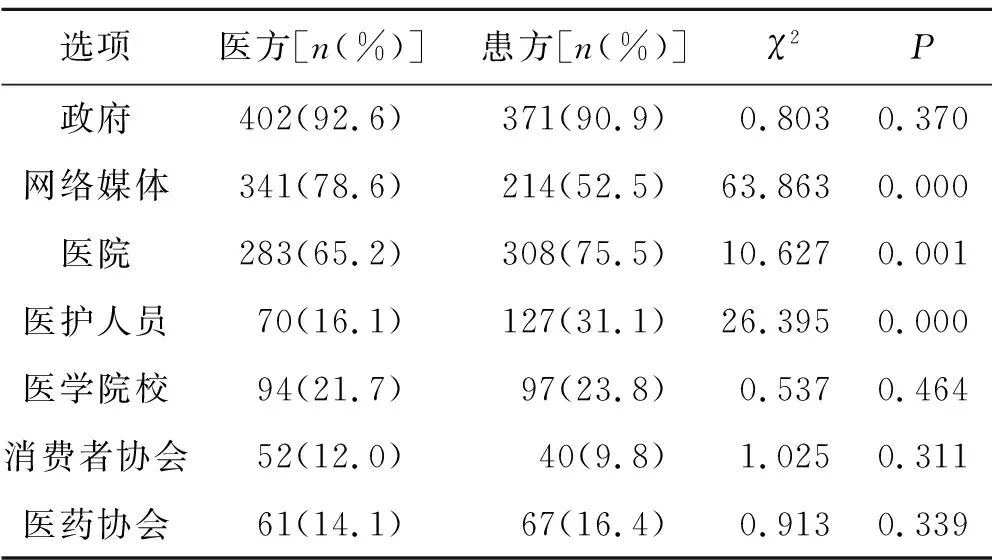

表3列举了若干承担公众健康教育工作或监管的机构及人群,其中医患对政府、医学院校、消费者协会和医药协会的责任判断具有高度一致性,且不具备统计学差异(P>0.05),在网络媒体、医院和医护人员的选择上具有统计学差异(P=0.000;P=0.001;P=0.000)。其中,医患对网络媒体的选择分别为341人(78.6%)和214人(52.5%),对医院的选择为283人(65.2%)和308人(75.5%),对医护人员的选择为70人(16.1%)和127人(31.1%)。

表3 医患双方对公众健康人文教育责任归属的认知比较

2.6 公众健康人文教育途径的认知比较

研究中列举了若干公众健康人文教育的途径,其中医患对广播、宣传画册、网站、互联网医院的选择不具有统计学差异(P>0.05),对电视、报纸、电话、科普活动、随诊和家访、短视频、微信微博、虚拟医疗实验、App、手机游戏的选择具有统计学差异(P<0.05)。针对具有统计学差异的选项比较可知(表4),医方选择的前3位是短视频(346人,79.7%)、网站(334人,77.0%)、电视(293人,67.5%),患方选择的前3位是网站(293人,71.8%)、随诊和家访(292人,71.6%)、短视频(271人,66.4%)。

表4 医患双方对公众健康人文教育途径的认知比较

3 讨论

调查发现,94.7%的医方和91.4%的患方认为,在疫情常态化背景下公众健康人文教育非常重要或比较重要;91.1%的医方和88.8%的患方认为,公众健康人文教育是避免非理性就医的关键途径;同时,健康人文教育对象是“广义的公众”而非“狭义的患者”这一概念,92.9%的医方和88.8%的患方表达了非常清楚和比较清楚的观点。可见健康中国以来,我国公众健康人文教育的认知水平已经取得了显著的提升,新冠肺炎疫情又深深触动了广大民众对于提升个人卫生健康知识的需求;然而将公众健康人文教育置于大健康背景下去讨论,我们发现患方在公众健康人文教育内容的认知上还存在若干不足,医方在公众健康人文教育的责任认知上还存在一些缺位,传统与现代的公众健康人文教育途径也在医患之间呈现出认知评价上的差异。

3.1 关注公众健康人文教育的多层次需求和多维度内容

虽然公众健康人文教育的重要性得到了医患双方的认同,但患方对此概念的清晰程度明显低于医方,甚至可能还停留在比较茫然,或者自我理解的状态中,且患方对于公众健康人文教育内容仅在沟通维度认知水平较高(64.0%),而在伦理、心理和法律三个维度显著低于医方的认知水平。究其原因,患方基于影响生活事件的“主体病痛体验模式”与医方基于自然生命现象的“因果关系阐释模式”[10]是对于疾病认知和解释不同的话语存在,因此医患之间的沟通交流存在着“天生”的障碍,而沟通这一“不同话语存在”的突破口在于公众健康人文教育。目前需要在公众健康人文教育中,重点关注疫情常态化背景下患方的规范伦理教育、应对重大公共卫生事件中的心理素质教育、国家法律法规中的涉医内容教育等,通过涉医的伦理、法律、心理、沟通的教育,帮助公众对自己的情绪、感受、思维与行为形成良性的认知,在疾病的预防和救治中具有积极的意识和态度。

3.2 加强医学教育和继续医学教育中的公众健康人文课程和培训

医学或医疗技术只是影响人群健康的一种决定因素,其他的决定因素还包括阶级、教育、职业、环境、种族等社会和文化因素[11]。调查中发现,医方更多的是进行着患者的出入院教育,并未能很好地考虑到医方所应承担的公众健康教育职能;医学院校虽然持续进行着教学改进,但医学人文教育与基础知识、临床知识的整合仍然在路上;医院贯彻着以患者为中心的理念,但对于公众健康教育并未形成足够的重视。就医学教育而言可借鉴发达国家经验,整合医学人文、公共卫生、卫生管理、临床医学专业教师开设《公众健康教育》[12]《健康人文教育》[13]等联合课程,或是在医学人文、公共卫生和管理类课程中增加专题授课,可以在学校PBL教学中增加相关内容的案例,也可引入国际和国内的优质线上课程以加强医学生对公众健康教育责任的认知。就继续医学教育而言,应增加各类继续医学教育项目中公众健康教育的内容和培训,让更多在职的医护人员能够从继续教育中获得新鲜滋养。

3.3 建立公众健康人文教育综合平台,拓宽公众健康人文教育途径

医患双方对公众健康人文教育责任的认知,在网络媒体、医院和医护人员的选择上体现出统计学差异,医方对网络媒体的责任评价显著高于患方,而患方对医院和医护人员的责任评价显著高于医方。在公众健康人文教育途径的选择中也延续了这种差异:传统媒介中,医方更希望通过报纸(30.9%)和科普活动(39.9%)实施公众健康人文教育,而患方却更愿意选择随诊和家访(71.6%)的途径;现代媒介中,医方更愿意选择短视频(79.7%)、微信微博(50.7%)、App(20.0%)的方式,而患方却对虚拟医疗体验(29.7%)更具需求。可见,医方更愿意通过群体性的传播方式进行公众健康教育,他们相对患方更易于使用现代教育手段;患方普遍认为医院、医护人员在公众健康人文教育中具有明确的责任,他们体现出极强的个性化教育需求。因此,公众健康人文教育在责任上需要强调政府、医疗管理部门、医院及医学院校等组织的主体地位,建立公众健康人文教育的综合平台,在手段上强调使用多维度的传播方式,拓宽健康教育途径。如将医院医患沟通中心延展成为公共关系部、健康教育处,从“救火”的医患危机处理提前至源头的公众健康教育;从医教协同角度实现医院与大学在公众健康教育方面的多层次合作,用医改联通教改,创设公众健康人文教育氛围。