瑞典黑色电影的审美张力、类型策略与系列观念

——以“千禧年三部曲”为例

刘学华

北欧犯罪小说(Nordic Crime Fiction)或称斯堪的纳维亚黑色小说(Scandinavian Noir Fiction)作为全球犯罪悬疑文学中一股重要的区域性力量,拥有广泛的受众和影响力。北欧专门为此设立了“玻璃钥匙奖(Glasnyckeln)”——创立于1992年,以美国黑色电影鼻祖作家达希尔·哈米特(Dashiell Hammett)的小说《玻璃钥匙》命名,由斯堪的纳维亚推理小说协会评选颁发给丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典等作家的犯罪悬疑推理类小说。可以说,北欧“犯罪小说”与英美“硬汉侦探小说”以及日本“推理小说”等,共同构成了当今世界犯罪悬疑文学的主流。基于此,北欧国家延续了经典黑色电影的文学改编传统,并在类型范式与国别特质的分野中达成了某种新的交汇。其中,以瑞典作家斯蒂格·拉森(Stieg Larsson)的通俗小说“千禧年三部曲”之《龙纹身的女孩》()、《玩火的女孩》()以及《捅马蜂窝的女孩》()较为典型。该系列影片在反映出一般类型红利之外,凸显出的“北欧感”与“瑞典性”则建构了更为个性的审美体验。

那么,以“千禧年三部曲”为代表的瑞典黑色电影,缘何能在全球公认的高福利国家出现并获得普遍认可?其作为小国黑色类型片如何凸显区域辨识度?作为“三部曲”又是否形成了独特的文本组织结构与系列观念?在以上问题引导下的思考,即是对瑞典黑色系列电影的文本分析,同时也是对“福利北欧-瑞典想象”的一次再观看。

一、“理想社会”与“暗黑世界”的矛盾性审美张力

在全球化语境中,“高福利”“童话世界”“幸福指数”等标签不断强化着人们对北欧“理想社会”的认知。因而,北欧类型电影中的家庭片、动画片似乎具备明显的传播优势。但事实上,北欧最具本土与海外影响力的电影类型是根据犯罪悬疑小说改编的黑色电影。其中,瑞典作为发达资本主义国家、诺贝尔奖的颁奖地,其在教育、科技、工业、社会服务等领域的水准毋庸置疑。但与此同时,瑞典同样存在偏见、失业、暴力、虐待和性犯罪等社会危机。这种“裂隙”极易被作者捕捉,并在文学或影像表达中被放大,以期产生矛盾与错位的审美体验。瑞典犯罪悬疑小说的流行史可以回溯到20世纪60-70年代,始于玛伊·萧瓦尔(Maj Sjöwall)与佩尔·瓦勒(Per Wahlöö)的侦探小说系列,1990年代又有亨宁·曼凯尔(Henning Mankell)等推出的众多侦探题材作品。这些经典作品都不遗余力地解构宏大叙事,通过这种大众文化、通俗文化的方式,在乌托邦式的社会中表达某种现实焦虑。

直到新世纪,“千禧年三部曲”这一关键作品的出现,使这种“焦虑”具象化,并融合了犯罪、移民、自我虚构、家庭故事以及城市女性故事等暗黑元素。全球不同地区的现实主义作家往往有一条共识,即小说是被允许形容与反映社会弊疾的最佳方式。在现实社会中,斯蒂格·拉森无法在新闻报纸上写涉及种族、女权以及社会不公正事件等的深入报道。于此而言,犯罪小说更便于表现无序与失衡感,但这又要求读者在表层叙事与紧张情节之下,深入找寻作者的某种潜在表达。“千禧年三部曲”正是在犯罪悬疑的类型结构中,与读者建立了在现实意义层面对话的可能性。总的来说,当故事发生在想象的田园诗般的环境背景时,相对“理想社会”的演绎,“它如何被打破”则更令人好奇。而当观众发觉预期与所见之间的某种“错位”时,即已主动将自我置于未知情境和不可预测的情节之中。这无疑更易于犯罪悬疑叙事的开展,同时瑞典一体两面的“理想社会-暗黑世界”矛盾关系也在观众的完型心理中逐渐被建构,进而成为某种潜在的审美张力。

进一步而言,这种矛盾性审美体验不会自然产生于观众心理,影像所提供的暗黑元素与氛围是必要条件之一。文化地理学家蒂姆·爱德森(Tim Edensor)关于“黑暗地理学”的研究认为,“没有(缺少)光,是令人兴奋、感到诱惑且神秘的;但又难分清敌友,黑夜则成为了危险的领域”。而这种深刻的矛盾心理长久以来定义着西方国家对于“黑暗”的看法。在他更新的研究中又进一步提出基于这种矛盾心理,在近年来充满光明的世界中“黑暗的缺乏”(dearth of darkness)反而激发了“寻找阴暗”(search for gloom)的欲望。在文化地理学与心理学的交互中,北欧黑色电影似乎成为某种“量身定制”的解决方案。更值得关注的是,北欧黑色电影审美张力的长期有效,还来源于其以类型叙事直指现实问题的创作路径。包括英国《卫报》()在内的综合评论刊物往往将斯堪的纳维亚犯罪小说称为斯堪的纳维亚黑色小说或北欧黑色小说。基于此,瑞典黑色电影的类型审美逐渐清晰,犯罪题材与现实批判的结合也有效沟通了某种社会心理共识,最终指向探讨高福利国家内部的制度异化与道德问题。

无须讳言,作为北欧小国黑色类型电影,其影响力很大程度借势于本土犯罪小说的知名度,“小说改编电影”成为主流创作方式之一。因此,北欧黑色电影不可避免地受到小说价值意义的影响。基于此,北欧黑色电影延续了经典的文学改编传统,并在类型范式与社会现实的交汇中形成国别特质。这一系列的小说和电影作品都采用了一种批判取向,为读者和观众提供了观察共识中的“福利国家”内部与背面的视角。如“欧洲罪案天王”挪威作家尤·奈斯博(Jo Nesbo)创作的18部作品,每一部都曾经登上挪威图书畅销榜首。其中,《雪人》()、《猎头游戏》()等也被改编成为犯罪悬疑电影。最具影响力的仍然是瑞典犯罪小说“千禧年三部曲”,自2005年出版后的5年内被翻译成30多种语言,在多国家和地区发行传播。Yellow Bird公司于2009年2月、9月、11月陆续上映了三部根据小说改编的系列电影,第一部《龙纹身的女孩》登顶瑞典本土年度票房冠军。2011年,它又被美国著名导演大卫·芬奇(David Fincher)翻拍,在全球获得了更高的知名度。

二、类型策略中的北欧感与瑞典性

北欧作为政治地理名词,包括丹麦、挪威、瑞典、芬兰和冰岛五个主权国家。近年来,伴随着北欧国家以其高纬地缘、小国身份、福利制度以及“北欧风”的审美概念输出,“北欧电影”逐渐形成可见的国际影响力。北欧冬季漫长、暗淡、阴冷的气候景观,桥梁架接岛屿的建筑风貌,以及如“单身母亲/休产假的父亲”等身份标签,都成为投射在影像中的北欧意象,并成了北欧电影对外输出的国际名片。这种对北欧电影集体观念与艺术共性的研究视角与传统,很大程度上源自其普遍调用的跨国拍摄经验,以及自欧洲地区开始,他国对北欧电影类型概念化的营销结果。北欧暗黑(Nordic Noir)犯罪类型即是在英国伦敦大学的相关研究中被首次提出,后逐渐演变为一种实用的营销概念,并成功助推了北欧犯罪小说、电影和剧集在全球的风靡。与经典黑色电影相比较,斯堪的纳维亚半岛各国间具有鲜明的区域共性——北欧感——“继承了黑色电影的悲剧叙事、反英雄人物塑造,以及低机位、低调照明和明显的阴影特色”。

值得反思的是,“北欧电影”这一说法本身即带有一种不准确与含混性,是忽略了五个独立主权国家客观差异与艺术特性的讨论。除区域共性外,北欧各国之间确有显现出更具国别性的亚类型或系列。其中,瑞典地处高纬地区,约有15%的国土在北极圈以内。它独特的自然气候景观、人口数量与结构,以及社会管理制度等,合力建构了北欧感影视作品中的瑞典性。其中,“千禧年三部曲”无疑具有代表意义。尽管“千禧年三部曲”系列影片并不局限于表现暴力、犯罪、悬疑等社会问题,但不可否认,这些元素被有效概念化为一系列典型元素,构成了瑞典黑色电影的类型风格与国别特质。“千禧年三部曲”至少触及了“一明一暗”两个方面的社会问题。明线在于:影片中多次出现性侵犯、暴力袭击与抢劫等犯罪事件。例如,主角莎兰德在地下通道因与路人无意间的冲撞,随即引发暴力事件;在医院场景中发生的枪击事件,以及律师装有证据的挎包在生活区街道被抢劫等。通过这一系列犯罪场面的呈现,不难发现,无论在斯蒂格·拉森的原著小说中,还是由此改编的电影,都充斥了大量突出现实感的细节,且极少通过技术化手段过度渲染犯罪发生时的冲击力。而这种将犯罪置于日常生活场景,以近乎冷漠的态度凝视罪行的表现手法,其叙事目的并不在于提供影像视听层面的观感与辨识度,而是共同指向一种“化非常为寻常,化罕见为常见,化不可能为可能,但这就是千禧年的世界”的心理撼动。暗线在于:影片通过部分角色的身份设定,似乎有意导向或暗示了某种社会问题的潜在“根源”,如“移民问题”。瑞典政府自1965年起便开始实行宽松的移民政策,尤其是新世纪以来大量接受政治难民以及招聘客工。在“千禧年三部曲”中,导致莎兰德童年不幸与遭受暴力伤害的父亲萨拉(Zala)的真实身份是投诚战犯、情报员。

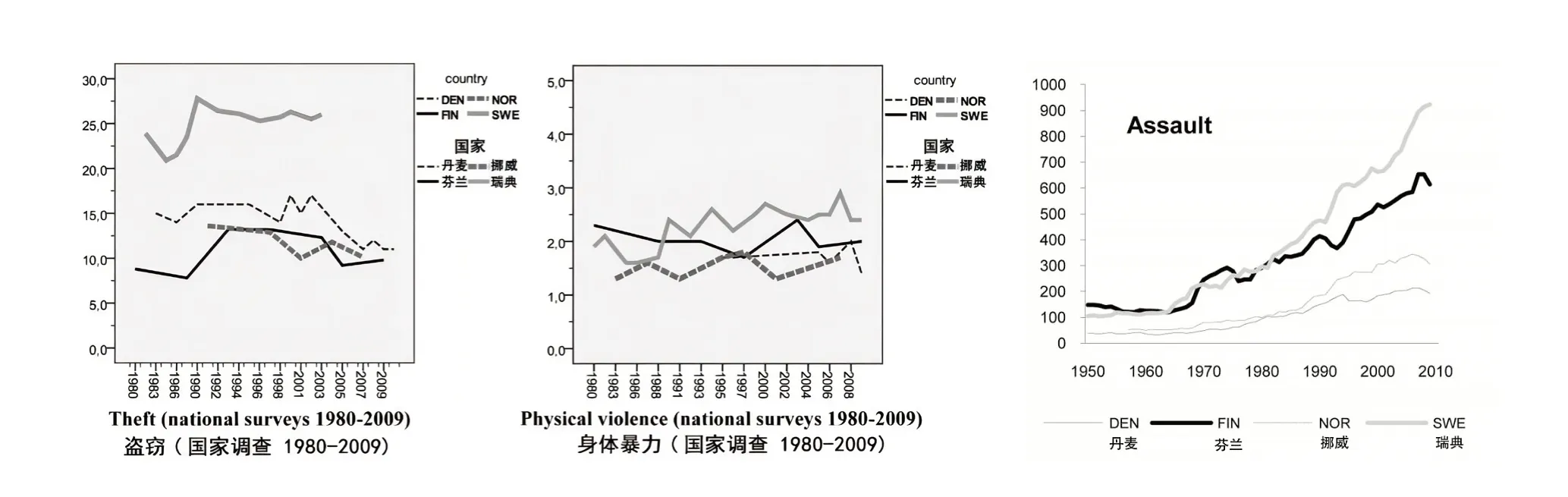

在现实层面来看,人口结构多样化的确逐渐改变着瑞典高福利的社会面貌,甚至出现多重犯罪率攀升的紧张局面,尤其是在盗窃、袭击(身体暴力)、毒品以及性犯罪方面。与其他发达国家相比,20世纪80、90年代后,瑞典在国际犯罪受害调查(ICVS,International Crime Victim Survey)中呈持续上升态势,甚至“身体暴力”与“袭击”率两项指标(图1)升至北欧四个国家中的最高位(冰岛未参与该项数据调查)。随之以瑞典为代表的北欧电影逐渐聚焦这一现实问题,表现形式正是以角色或群体的“移民身份”作为隐喻。除此之外,据相关研究数据表明,与大多数国家相比,瑞典的犯罪监禁率在发达国家中相对较低,但在北欧五国中却位列榜首(图2)。然而在总体偏低的监禁率之下,北欧实际上施行了“全面”的社区管理、公共监督,福利社会愿景的实现也很大程度依赖着这种全面的社会关系。与此相配合的是,北欧预防犯罪与刑罚监禁的措施方面,也从司法制裁转向社会治理,如丹麦的“邻居帮助”以及瑞典的“邻居合作”等方式,这也在某种程度上反映了北欧国家理想的价值观。在“千禧年三部曲”中,出现了与之相似的管理方式与权力结构,这也成为莎兰德长期身陷的困境,即她必须接受监护局委派的“监护人”对于她经济方面的管理,以及对其社会行为的监视与“测评”等。

“千禧年三部曲”除了在类型情节中强化了具有瑞典社会语境的辨识度,在环境影像的表现方面同样渲染了类型景观特征与角色的悲剧性、宿命感。首先,镜头对准了城市里的积雪街道、冷清空旷的私人住宅以及郊外独座的小木屋、森林、夜晚幽暗的水面等,这些特征基本符合观众对于高纬地区自然与建筑环境的想象。进而,在此类环境背景中发生一系列暴力与强权事件,无疑产生了放大与冲击效果。最后,结合“千禧年三部曲”中的肢体暴力场面密集的特点,其中女性角色作为对抗中的一方,尤其增强了观众心理层面的“痛感”。在某种意义上,“千禧年三部曲”对瑞典阴冷氛围的营造无不在展现“有罪的景观”,而置于自然与社会环境中的“女性”成了景观的一部分。不同的是,电影中的女性是正义的。例如,莎兰德不惜以身涉险并录下遭受性侵的视频证据,以及同意在庭审中公开播放,目的是揭露施害者和背后的隐秘犯罪组织;另外,该系列三部曲中出现的主要女性角色几乎均为正面形象,她们拥有体面的工作和作为,拥有独立思考的能力与主见,并积极维护社会正义、向女性提供关键帮助等。这同样是“千禧年三部曲”作为类型电影,在现实层面与观众建立起的价值沟通与质询——女性意识。

图1.统计图表来自《斯堪的纳维亚犯罪与司法》期刊公开发表的《北欧国家的犯罪、刑事司法与犯罪学》研究中的“犯罪受害调查数据”9

图2.依据“世界监狱简报”数据库,关于多个国家犯罪监禁率的统计10

众所周知,与世界其他国家/地区相比,北欧性别平等程度较高,瑞典相对其他四国更为明显。某种意义上,斯蒂格·拉森以“女孩”命名的“千禧年三部曲”在本土与全球的流行很大程度有赖于瑞典女性解放与平权的“声誉在外”。北欧五国是世界公认的主张性别平等和女性独立的典范,长久以来位列全球性别差距报告(针对某国家在政治参与、教育、健康和经济平等四个领域的“性别差距缩小能力”的综合评估)前列(图3左)。瑞典甚至将女权主义体现在国家外交结构中,政府在2020年宣布“男女平等是瑞典外交政策的基本目标。确保妇女和女孩能够享有其基本人权是瑞典国际承诺框架内的一项义务”。根据指数报告所示,瑞典在2006年的第一期全球性别差距报告中位列首位。尽管在最新的2021年报告中(图3右)瑞典位次下降至第五名,但综合评分数值较上一年度与2006年仍有所提升。

可以说,瑞典的性别平等观念已经逐渐渗透到瑞典社会日常的方方面面。但事实上,女性受到侵害的事件仍频繁发生,犯罪率在全球排行奇高。而这种表现在统计数据上的“犯罪率”,在客观意义上,恰好反映了瑞典女性在面对侵害时敢于发声,并积极求助于社会机构和组织的表现。这种突出的女性意识深刻地融入了“千禧年三部曲”的人物塑造中。由此,瑞典黑色电影角色序列中——“莎兰德”——以及其所代表的女性形象被广泛认知。

众所周知,“侦探”往往是黑色电影的标志性人物之一,也是推进犯罪悬疑情节的引导性角色。北欧黑色小说与电影同样塑造了一系列经典侦探形象,诸如瑞典的“马丁·贝克(Martin Beck)探案”系列、挪威的“哈利·霍勒(Harry Hole)警探”系列等。相比之下,瑞典千禧年三部曲中的“女性黑客——莎兰德”以及“(业余)记者侦探——布隆维斯特”的出现,在某种程度上是在既有经典角色结构中的冒险式突破。“冒险”体现在两重方面:第一,布隆维斯特的业余侦探身份设定,使他不仅不能展示超凡的才能,反而面临着社会舆论攻击、目睹同事遭枪杀、《千禧年》杂志刊发遇阻等现实困境。如此,布隆维斯特很难完成利落拆解重重悬念的“爽感”探案叙事。小说原著作者斯蒂格·拉森曾是瑞典活跃的反法西斯主义者,而小说中关于新闻社与《千禧年》杂志的主线设定则取材自作者的亲身经历。某种程度上说,斯蒂格·拉森的新闻背景正是他创作的关键。例如,布隆维斯特这一角色对于真相与正义的执著并不仅仅是某种“人设”,而是作者自身良知在叙事意识中的渗透与传递。第二,莎兰德作为女性角色,所表现出的双性向情感、肌肉线条、朋克衣着、哥特妆、金属鼻环耳钉以及巨幅龙纹身等,时刻挑战着大众审美的一般接受度。作为女性主角的莎兰德还取代了一般由男性担任的多重传统类型角色——黑客、解救者、复仇者。

图3.“全球性别差距报告”是一份展示男女间在经济地位、学习机会、政治参与及卫生福利四个范畴中的差距的报告,由世界经济论坛发布,首次报告于2006年在瑞士发表,其后每年发表一次。(左图为2006年报告13/右图为2021年报告14)

总的来说,瑞典作为倡导性别平等的先锋,并在社会活动领域推行具体举措以制度化(如就业、薪酬与休假等)。这种性别平等的意识无疑将在电影创作中从叙事结构、审美偏好乃至营销策略等方面着重强调“女性”,并突出其能动性。“千禧年三部曲”中的莎兰德作为成年不久的女性,屡屡遭受暴力侵犯和人格侮辱,冷酷而直观地击碎了高福利国家所宣扬的“幸福感”。小说与电影更试图通过她的经历揭露女权主义国际榜样——瑞典,充斥着的公权力与私权力的暴力压迫,甚至厌女倾向(《龙纹身的女孩》为英文译名,瑞典原名为《恨女人的男人》)。这种犯罪与抵抗的诉求并不在于表达反乌托邦或性别仇恨,而是意在反思全球化、移民、社会制度与人的心理等复杂因素积淤的困境,至少提供一种面对全球普遍焦虑的情感出路。正是在此意义上,美国《纽约时报》()曾发表评论认为“莎兰德是最近一部惊悚片中最具原创性、令人难忘的女主人公之一”,不失为“千禧年三部曲”的类型角色贡献。

三、暗黑风格的“惯性”与三部曲系列叙事

“千禧年三部曲”小说原著同年出版,改编电影作品同年上映,这似乎表明三部作品存在着必然的系列关联。的确,三部曲创制主体具有一定的统一性,第一部由涅尔斯·阿登·欧普勒夫(Niels Arden Oplev)执导,两部续作由丹尼尔·阿尔弗雷森(Daniel Alfredson)执导,三部曲均由劳米·拉佩斯(Noomi Rapace)饰女主莉斯贝丝·莎兰德(Lisbeth Salander)、迈克尔·恩奎斯特(Michael Nyqvist)饰男主迈克尔·布隆维斯特(Mikael Blomkvist)。这无疑属于经典系列电影的生产模式,即依托完整系列文学文本,以主角乃至饰演者的统一作为系列性关联。但事实上,Yellow Bird公司起初只改编拍摄了《龙纹身的女孩》一部影片,因其公映后取得了票房和口碑上的巨大成功,才迅速启动了《玩火的女孩》与《捅马蜂窝的女孩》两部续作项目。

作为瑞典黑色系列电影的代表作,“千禧年三部曲”不仅存在着创制主体与上映周期等方面的强关联。更重要的是,三部曲的关联性还体现在叙事时序的延续性,且在“前作结局-后作开场”的节点处具有明显的系列关联。但这一看似完整的三部曲叙事结构并非原本即按照“三部曲”的系列形式创作。原著小说家斯蒂格·拉森早逝,导致他并没有亲眼见到“千禧年三部曲”的出版与热销,这也令小说读者大感惋惜。但据相关评论文章称,作者已经完成了该系列第四部的开头与结尾。另外,在他生前使用的计算机档案中至少还有六部系列内容的大纲。也就是说,当下所能看到的“千禧年三部曲”原本将以一种更大规模的系列化结构进行创作,起码不止于此。但当下看来,显然“三部曲”的定义已被广泛认可,原因并非改编作品数量为三部,而是系列作品之间不仅存在情节内容上的系列性,同时也具备独立文本间的叙事完整性。具体表现在两个层面:其一,影片在叙事时序上属于系列文本组织结构,且保持了暗黑风格的系列“惯性”;其二,影片基于“莎兰德”的命运转折节点划分出清晰的三阶段,并以此构成“三部曲”系列叙事结构。

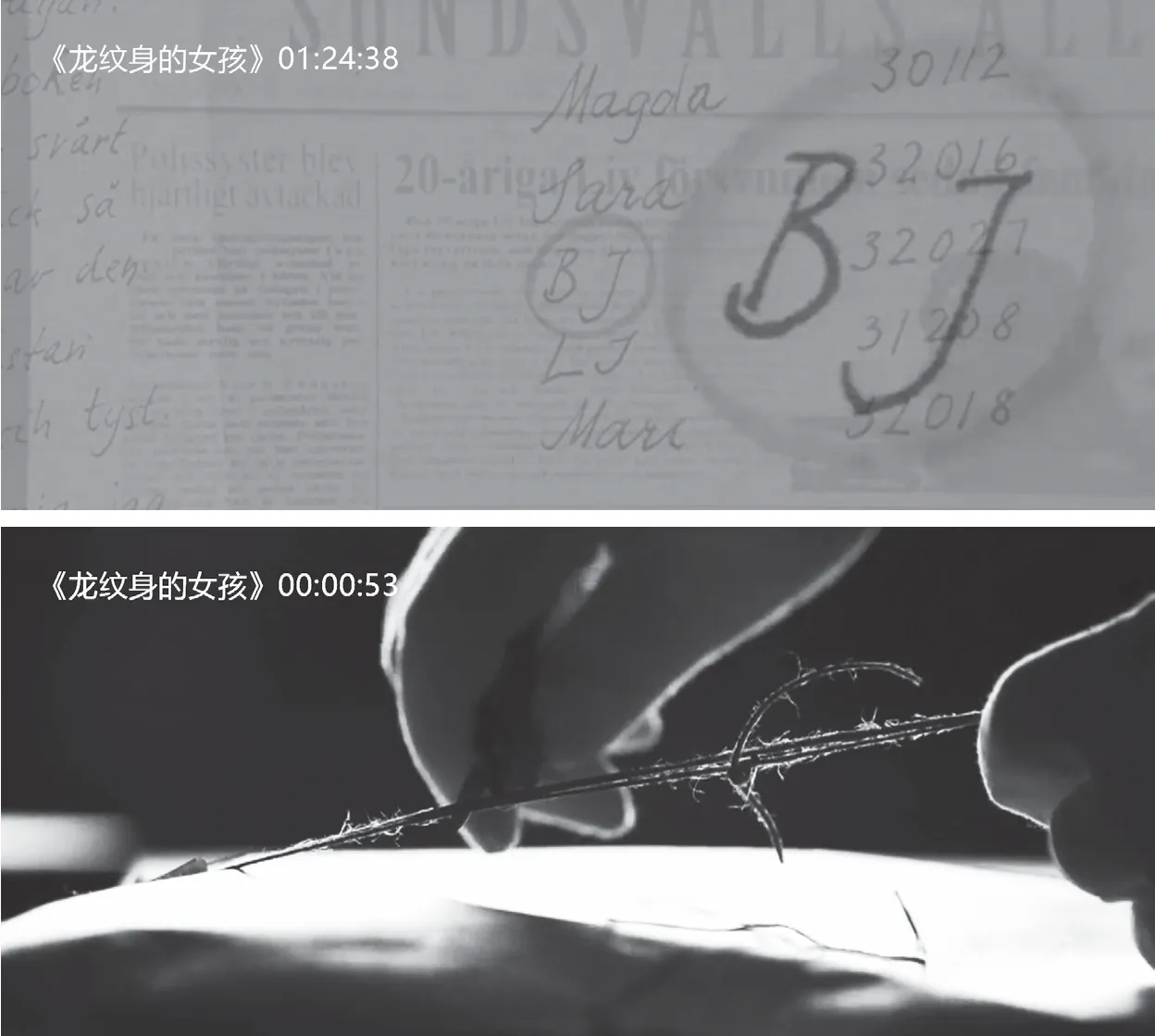

《龙纹身的女孩》作为“千禧年三部曲”第一部,最为流行与经典。影片在情节结构上属于典型的“悬念展开-侦探介入-罪行揭示”推理模式,成为系列叙事的情节起点与人物关系基础。故事以一桩发生在瑞典一大富商家族中的人口失踪悬案,展开了悬疑犯罪情节的开端,并从中引向主角莎兰德与布隆维斯特的交集。在类型风格上,《龙纹身的女孩》通过大量插入性特写、例证性特写,如神秘包裹、特殊符号、胶片等(图4),以凸显情节悬念。在人物塑造方面,影片以私领域、二人世界以及社会关系的结合,扎实展现了莎兰德这一角色形象与内心世界。也正因此,大卫·芬奇在仅翻拍了这一部作品的情况下,从观众的接受层面,仍然是完整的黑色电影观感。作为系列作品的开篇,《龙纹身的女孩》的确留有关于“莎兰德极端个性形成的家庭因素与过往经历”的完型空间,并通过某些情节、细节反复渲染这一关键悬念。

如果说《龙纹身的女孩》解决了“她是谁?她是什么样?”的问题,那么第二部《玩火的女孩》的悬疑推理线索则围绕“她经历了什么?”而展开。相比第一部在经典类型结构层面的完整性,第二部“承上启下”的系列性更为明显。具体体现在:其一,《玩火的女孩》内化了此前莎兰德与布隆维斯特的人物关系,使其成为二者彼此信任与帮助的动机。其二,该部结尾莎兰德经历了生理与心理的双重极限“触底”,最终结束在她被父亲掩埋后又死里逃生的场面中。这样的结局显然是不完整的,同时也不符合传统意义上“善终恶报”的类型审美。但其无疑调动起观众的情绪,对于莎兰德如何重生、复仇的悬念达到峰值,这也属于传统系列创制的经典套路之一,即留下一个明显的续集暗示。第三部《捅马蜂窝的女孩》中,“莎兰德从医院重症监护室苏醒”的情节即是与前作的直接系列性关联。也正因此,即便第三部影片的情节同样紧张刺激,并揭露了更为隐秘的组织与罪行,但它“续集”的意味过于明显,无法脱离前作成为独立、完整结构。因此,无论对于影片类型层次,还是对于莎兰德人物形象,都没有起到明显突破。换句话说,没有再给观众提供更新的刺激,在某种程度上,对于顺序观看的观众而言,前作的有效信息如“光束”,基本消解了黑色电影的暗黑氛围与悬念感。

图4.电影《龙纹身的女孩》插入性特写或例证性特写镜头

可见“千禧年三部曲”的系列性更多指一种文本的组织结构,但它的整体性叙事也凸显了文本内部情节的关联,以及完整表现了人物的弧光跳跃。毋庸置疑,主角莎兰德具有明显的“圆形人物”性格特质。正如约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)提到的“只有圆形人物堪当悲剧性表演的重任”。影片正是借人物的悲剧性强化了叙事情节的交纵复杂、悲戚忧郁。莎兰德表现圆形人物特征首先体现在她与外界的关系层面,如从受害者到抗争者、从抗拒社交到主动表达,以及她与母亲的情感态度转变等。进一步说,这些变化大多来自于她所遭受的经历,如她先前从犯罪者手中救下了被绳索吊起来的布隆维斯特,之后便以同样的方式惩罚了其他犯罪者(图5)。除了这种明显的转变之外,莎兰德还作为某种隐喻,完成了她内心层面从“情感缺失、被精神强权监禁的女性”向“完整自我、真正自由的女性”的弧光跳跃。“千禧年三部曲”在文本组织方式上,以人物命运牵引系列作品的方式,一定程度上丰富了时序系列上的叙事层次。相应地,影片在系列结构中形成情节关联与角色弧光也是突出独特风格的重要方式,最终成就了瑞典黑色电影中令人耳目一新的“cool girl”——莎兰德。

图5.莎兰德营救被犯罪者用绳索吊起的布隆维斯特

在“三部曲”的系列情节中,莎兰德童年时期面对父亲的残暴,向父亲泼洒汽油并点燃,这一情节在影片中反复出现(图6)。自此她被强加上“反社会人格”“暴力”“失能”等危险属性,在看似自由的社会生活中,不得不接受“监护人” 的监管。在此引导下,小说与电影都近乎刻意地表现着瑞典这一文明国家与理想社会的“背面”,塑造了一系列人物——玩忽职守警察与法官,虐待病患的精神科医生、道貌岸然的律师与银行家等。这迫使莎兰德难以与人正常社交,长期以来被边缘化与被排斥,逐渐内化为她冷漠、警惕、沉默寡言的性格。莎兰德这一角色似乎脱离了传统意义上的社会关系与亲情关系,独特的个性与超凡的能力也成为她与社会双向排斥的信号。总之,女性主角莎兰德以不符合大众主流审美的外表和行为,使观众暂时摆脱世俗的道德约束。某种意义上,她的以暴制暴也不失为是一种抗争与坚守,在情感与精神层面仍然象征正义。

图6. 电影《龙纹身的女孩》《玩火的女孩》《捅马蜂窝的女孩》中“莎兰德童年时期向父亲泼汽油并点燃”的闪回与回诉画面

在黑色系列电影的接受层面,观众在“三部曲”的情节推进中逐渐与莎兰德产生“共情”,这正是接受“这个国家实际上也存在犯罪、不公与社会危机”的过程,同时也是对影片悬念感与暗黑氛围的体验过程,这必然要求系列文本之间影像风格的统一。雷蒙德·杜格纳特(Raymond Durgnat)认为:“黑色电影不像西部片和黑帮片那样,它把我们带入一个按主题和基调分类的领域里。”但另一方面,黑色电影与经典犯罪悬疑电影的类型范畴之间也没有明显的区隔。也就是说,其实很难在众多关联类型之间划清黑色电影的边界,但这并不代表其缺少独立的类型“标签”与风格。在《黑色电影的哲学》()一书中,包含了诸多关于黑色电影的类型特征与文化意义的阐释,其中便提到“如果电影中没有一个道德地位模棱两可的男性或女性英雄,电影的黑色就会消失”。换句话说,虽然某些暗黑角色的设定本身即是负面的——象征邪恶——最终走向并不光明的结局等,但更多黑色电影中的主角或英雄是“亦正亦邪”的设定,即在“道德层面模棱两可”。这些角色的行为必然是在对抗更深程度的罪恶,或是存在某种英雄主义的动机。这一观点为辨识、定义黑色电影提供了可靠的参照,尤其是面对诸如瑞典等标榜高度文明与道德国家的黑色电影类型策略,提供了一种讨论的向度,这也正是千禧年系列依托莎兰德“命运转折”建立系列叙事“三部曲”的逻辑基础。

结语

“千禧年三部曲”的故事主要发生在瑞典,同时有部分跨国拍摄的段落,并以黑色类型叙事打破“福利北欧-瑞典想象”的固有认知。但不可否认,其所表现的人物与困境是普遍的。而黑色电影对于悬念与氛围感的营造,既是一种视听审美愉悦,本质上也是以人的共通情感建立沟通的方式之一。“千禧年三部曲”由小说改编电影的成功,也提供了某种系列电影的创作与传播的经验。

无须讳言,在当今全球化与媒介融合语境下,电影观众的类型经验极大丰富,类型愉悦正逐渐“麻木”,为应对观众越来越难以满足的类型期待,当下电影的类型属性前所未有的复杂化。不得不关注在商业类型片范畴中,包括续拍片(follow-ups)、三部曲(trilogy)、特许权(franchise)为代表的系列电影越来越成为全球电影创制与消费的主流趋势。瑞典千禧年三部曲对于“莎兰德”这一女性角色的塑造与经典化,正是“系列观念逐渐取代或囊括类型”的经验例证之一。

【注释】

1 王晔.二十一世纪的北欧文学:“北欧暗黑”下的光与影[EB/OL].(2020-08-25)[2021-11-20].http://www.chinawriter.com.cn/n1/2020/0821/c433141-31832397.html.

2 Robert A.Saunders.[M].New York:Routledge,2021:66.

3 参考“界面新闻报道”Alison Flood.北欧犯罪小说作家尤·奈斯博:是时候谈谈针对女性的暴力了[EB/OL].https://www.jiemian.com/article/3873247.html.2021.11.20.

4 赵明宇.《千禧年三部曲》如何创造出版奇迹[N].中国新闻出版报,2010.8.31(03).

5 参考崔雨竹.立足本土与走向国际——北欧电影业2010—2019年回顾[J].北京电影学院学报,2020(04):75.

6 谭慧.死于天堂——当代丹麦犯罪电影的类型风格解读[J].当代电影,2021(02):104.

7 马里奥·巴尔加斯·略萨.莎兰德不朽[N].姚云清译.南方周末,2011.11.17(E25).

8 Tapio Lappi-Seppälä &Michael Tonry.[M].Chicago:The University of Chicago Press,2011:24.

9 同8,12-13.(图表数据来自国际犯罪受害调查ICVS)。

10同8,9.(图表数据来自2010年“世界监狱简报”数据库,https://www.prisonstudies.org/)。

11“全球性别差距报告”是一份展示男女间在经济地位、学习机会、政治参与及卫生福利四个范畴中的差距的报告,由世界经济论坛发布,首次报告于2006年在瑞士发表,其后每年发表一次。

12同2,66.

13Ricardo Hausmann,Laura D.[R].Geneva:World Economic Forum,2006:9.

14Robert Crotti,Kusum Kali Pal,Vesselina Ratcheva & Saadia Zahidi.[R].Geneva:World Economic Forum,2021:18.

15 豆瓣读书.The Millennium Trilogy[EB/OL].https://book.douban.com/subject/5386934/.2021.11.20.

16参考蔡澜.《千禧年三部曲》[EB/OL].https://cailan.lofter.com/post/101d66_a635bd.

17[美]约瑟夫·坎贝尔.千面英雄[M].朱侃如译.北京:金城出版社,2012:4.

18Mark T.Conard.[M].Kentucky:The University Press of Kentucky,2006:11.

19同18,24.

20 转引[英]吉尔·内尔姆斯.电影研究导论[M].李小刚译.北京:世界图书出版公司北京公司,2013:150.