车载装备高温环境论证问题及对策探讨

陈颖

(中国船舶集团有限公司第七〇九研究所,武汉 430205)

引言

车载装备因其具有良好的机动性能,常作为海军装备体系的重要补充,涵盖指挥、雷达、通信、后勤保障等多类型装备,一般担负岸基要地或岛礁防御的重要使命。我国海岸线长、跨度大,海军车载装备往往在寿命周期内面临复杂的自然环境,同时车载装备一般包括舱内设备和露天设备,因此在开展环境适应性指标论证时,需要慎重提出相应的指标,以免造成设计上难以实现的问题。

高温作为环境适应性的重要指标,一般包括高温工作温度极值和高温贮存温度极值[1],影响产品的元器件选型、散热设计等,是产品设计的重要制约因素。传统的考核方式主要以高温工作试验和高温贮存试验为主,论证不好将会导致后期开展高温环境试验无法通过的问题,进而导致设计上的反复。本文结合某型车载装备高温指标的论证,创新性的提出采用“高温空气温度+太阳辐照”试验的方式解决高温试验可能引起的过考核问题。

1 车载装备特点及温度环境指标

1.1 车载装备产品特点

车载装备分为底盘和上装设备两部分,其中底盘常包括发动机、制动系统、转向系统、控制系统、空调等,后者则由装备的任务决定。通常根据设备的安装位置不同可划分为不同的工作环境[2],包括舱内(无温控)、舱内(有温控)、露天(无太阳直射)、露天(有太阳直射)。具体含义如下:

1)舱内(无温控)设备:指设备安装于车载方舱或遮蔽箱体内部,但没有空调、水冷等环控设备进行辅助的温度控制;

2)舱内(有温控)设备:指设备安装于车载方舱或遮蔽箱体内部,有空调、水冷等环控设备进行辅助的温度控制;

3)露天(无太阳直射)设备:指设备安装于无多余防护的位置,并且太阳无论从哪个角度均无法直接照射;

4)露天(有太阳直射)设备:指设备安装于无多余防护的位置,可以直接承受太阳照射。

1.2 温度环境指标典型表述

温度环境指标的论证主要是提出高低温工作温度范围和高低温贮存温度范围,而该范围往往是由边界值构成。车载装备在论证温度指标时主要考虑车载装备可能的部署地域、国家军用标准要求以及车载装备的特点:部署地域的历史温度极值、国家军用标准要求的温度极值以及车载设备安装位置的不同,共同决定了车载装备高低温工作温度极值和高低温贮存温度极值。目前在型号中常见的温度指标包括如下提法:

1)只按舱内设备和露天设备划分。如某车载装备在环境条件中提出的温度指标为舱内设备工作温度(-10~+45)℃,露天设备工作温度(-28~65)℃,露天设备不损坏温度(-41~69)℃;

2)只按工作温度和贮存温度划分。如某车载装备提出温度指标为工作温度(-10~50)℃(不含太阳辐射)、(-40~60)℃(不含太阳辐射);

3)考虑太阳辐射引起温升以及舱内、舱外的区别。如某车载装备提出温度指标为工作温度:

(-10~40)℃(有空调)、(-20~50)℃(无空调)、(-20~50)℃+T(露天设备),贮存温度:(-40~55)℃+T(露天设备)、(-40~65)℃(舱内设备),其中T为太阳辐射引起的温升,高温试验中按15 ℃考核。

以上温度指标来自不同型号,属于车载装备温度指标的典型表述。其中第一条提到的不损坏温度即为贮存温度,在实际开展贮存温度试验时,舱内设备和舱外设备均按照露天设备的要求执行,这里提到的温度条件也被理解为试验箱内应施加的空气温度;第二条所提的环境条件属于自然环境指标,具体到车载装备内部的设备,需要承研总体单位根据装备设计情况分解确定;第三条所提的温度环境条件比较细化,尤其是高温条件给出了空气温度要求,并将叠加的太阳辐射温度引起的温升也给出,目前开展高温试验时是直接将这个太阳辐射引起的温升直接施加到试验箱空气温度上。

2 车载装备高温指标论证问题分析

由1.2 节可知温度指标在不同型号中表述各异,不仔细斟酌很难发现其中的细微区别,这很容易在如何开展高温试验这个问题上引起歧义,导致产品设计师的困惑。在具体开展高温环境试验时,1.2 节给出的第一种高温指标描述,是从车载上装设备角度出发进行的环境条件约束,在开展整车高温环境试验时会导致没法开展,若仅开展车载上装设备高温环境试验,又无法得到订购方认可;第二种没有区分舱内、舱外,由于太阳辐射或热源设备局部密闭环境引起的高温环境,均无法在上装设备高温试验条件上体现;第三种相对来说是比较适合的指标提法,但缺乏整车的指标描述,仍面临整车高温试验时确定温度条件的困难。

基于目前型号中高温指标论证,主要存在以下问题:

1)产品的寿命周期剖面分析不全面。寿命周期剖面包括任务剖面和环境剖面两个部分,目前在分析确定高温环境指标时,未能从装备的使命任务出发,全面分析装备可能的部署地域,进而获得较为合理的寿命周期剖面;

2)标准采用存在偏差。车载装备属于典型的岸基装备,其环境适应性指标论证应参照的是车载平台的相关的标准,而不能简单的认为属于海军装备,就采用舰船相关的标准,这容易导致过严要求,进而导致设计上的无法实现;

3)未全面考虑设备的安装位置。由于安装有方舱或遮蔽箱体,以及空调、水冷等环控设备的使用,车载设备的安装位置不同,其所面临的温度环境也必然不相同,在开展温度指标论证时则需考虑这种因素影响并给出细化的温度指标;

4)未全面考虑太阳辐射的影响。太阳辐射的热量可以使得空气温度升高,同时热量在设备表面的汇聚也会引起相应的温升。空气温度会将热量传导给设备,加上太阳辐射引;

5)起的温升,共同构成了设备温度升高的外界因素,决定了设备的高温工作温度极值和高温贮存温度极值。当前的温度指标论证往往直接取标准给出的温度极值,而未考虑到温度极值是由空气温度和太阳辐射共同作用,如GJB 1060.2-1991 中在阐述露天设备高温工作温度时,提出是海面空气温度极值加上1 110 W/m2的太阳辐射引起的温升(大约为17 ℃);

6)高温指标的考核方式过于简单。目前工程上高温环境适应性的验证主要是根据GJB 150.3A-2009 要求,采用施加恒定高温极值条件的方式在温度试验箱内开展,而没有考虑高温环境的构成包括空气温度和太阳辐射,给部分产品造成设计困难,如发动机、空调等需要换热的设备。

3 高温试验和太阳辐射试验

3.1 高温试验程序介绍

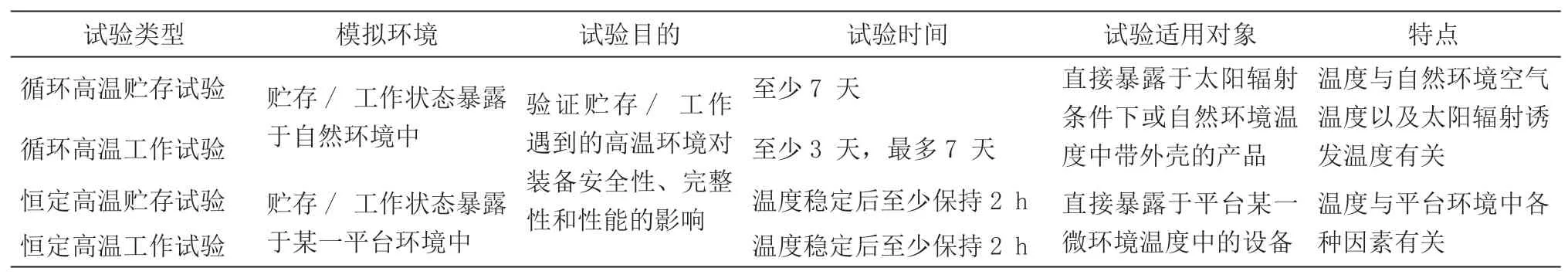

GJB 150.3A-2009 给定的高温环境试验包括循环高温贮存试验、循环高温工作试验、恒定高温贮存试验和恒定高温工作试验共四类,具体内容见表1[3]。

表1 GJB 150.3A-2009 高温试验程序介绍

根据GJB 150.3A-2009,高温试验在评价装备高温环境适应性上具有重要作用,但其本身仍有一定的局限性,主要包括:

1)不能评价高温环境的长期效应。通常所说的高温试验属于定性试验,主要是为了评价装备在极值环境下的适应能力,高温造成的装备老化等长期效应,短时间内无法凸显,或者需要通过定量加速试验来确定;

2)不能替代太阳辐射试验。太阳辐射往往会在装备内部引起温度梯度,并且含有紫外线等光谱,考核的是产品材料的温度匹配性、耐光照老化等方面的能力;

3)不能评价由于气动飞行所引起的加热效应。导弹、飞机、火箭等平台在飞行过程中会有明显的气动加热,这些温度往往会达到很高温度,并且由于高空空气稀薄,散热差,对产品的耐高温能力提出更高要求,但这些一般持续过程较短,并且需要特别考虑隔热设计,因此不在常规高温试验的考虑范畴。

3. 2 太阳辐射试验程序介绍

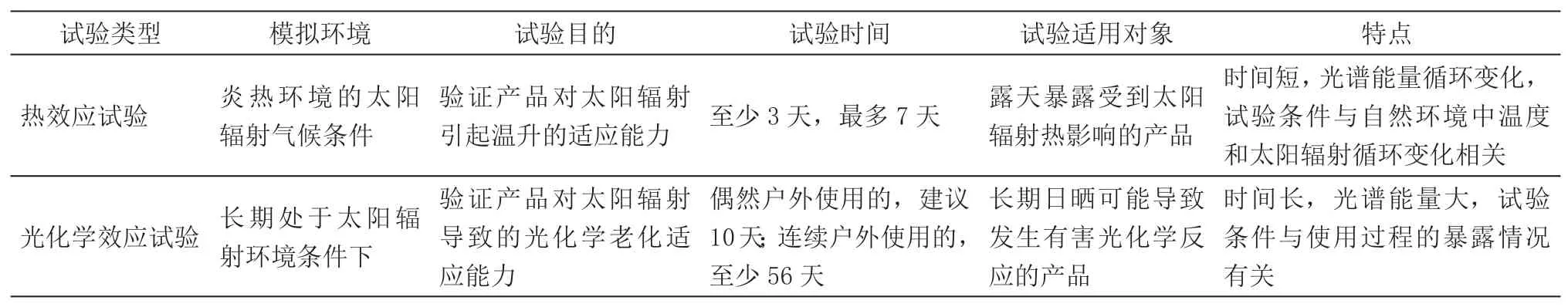

根据GJB 150.7A-2009,太阳辐射试验主要用于评价装备在炎热季节直接暴露于太阳辐射环境中保持安全性、完整性和性能的耐受能力,主要包括热效应和光化学效应,具体内容见表2[4]。

表2 GJB 150.7A-2009 太阳辐射试验程序介绍

根据GJB 150.7A-2009,太阳辐射试验在评价装备高温环境适应性上具有重要作用,但其本身不适用于封闭环境内均匀热效应的模拟,也不适用于遮蔽区域内核遮盖贮存条件下非直接热效应的模拟。

4 车载装备高温指标论证问题的解决对策

4.1 解决高温指标论证问题的主要工作

车载装备不同于舰船装备,其即可以拆解成各个组成设备开展高温环境试验,又可以作为完整系统在整车试验箱内开展高温环境试验。通常总体单位为了降低整车高温环境试验不通过的风险,一般会要求各分系统或设备承研单位开展先开展高温环境试验。这也导致车载装备存在两个层面问题:一是整车高温环境指标怎么提,怎么开展验证;二是车载设备高温环境指标应该怎么提,怎么开展验证。

为了解决车载装备的高温环境指标问题,需要做好以下工作:

1)在立项论证阶段,订购方组织开展通用质量特性指标论证时,应明确给出装备的寿命剖面,包括预期使用地域、预期高温环境的期望发生概率等。通过查阅预期使用地域的历年气象数据记录,可获得该地域的环境条件,并根据预期高温环境的期望发生概率的要求,来确定最终的高温环境条件要求;

2)车载装备不同于舰载装备,其只能在我国疆域内的陆地或岛屿环境中使用,确定其预期使用环境条件时,应尽量参照装甲车辆或海军车载装备相关的国军标中环境条件要求,避免提出过高的环境要求;

3)订购方在开展指标论证时,只需给出整车的使用环境即可,车载设备的具体环境要求由总体单位根据其安装位置的局部环境特点具体分析确定。订购方给出的过细要求往往可能和装备的实际局部环境存在偏差,束缚了总体单位的产品设计工作;

4)车载装备承研总体单位应根据各设备的安装位置,包括是否接触太阳辐射、通风情况、有无遮蔽物、周围有无热源、是否带有环控,将订购方给定的高温环境条件要求进行细化。一般不直接接触太阳辐射的产品,其高温工作温度主要决定于环境空气温度;若有遮蔽物或通风比较差,则会加剧高温效应;周围若有发动机或电机等辐射热源,会形成稳定的高温环境;带有环控的舱内设备,则会明显降低高温环境效应;

5)高温环境往往是由于空气温度、太阳辐射或设备本身发热所造成的,在结合GJB 150.3A-2009 确定开展高温环境试验的形式时,应具体问题具体分析,不能统一简化为按照恒定高温贮存或恒定高温工作开展高温环境试验,应根据其实际可能遇到的环境具体分析确定。

4.2 高温指标验证的建议方案

以某车载装备为例,其主要部署于我国南部和北部沿海区域,按照GJB 1172.2-1991、GJB 1060.2-1991 以及1 %期望概率,其高温工作环境极值取48 ℃[5,6],高温贮存环境极值取52 ℃[5,6],该温度均不含太阳辐射,为空气温度;考虑1 110 W/m2的太阳辐射引起的温升,按17 ℃计算。因此,整车的高温条件定为:高温工作65 ℃(含太阳辐射),高温贮存69 ℃(含太阳辐射)。车载上装设备则根据安装位置,分为:舱内有温控设备高温工作温度为45 ℃ 、高温贮存温度为69 ℃,舱内无温控设备高温工作温度65 ℃,高温贮存温度69 ℃(含太阳辐射);露天但无太阳直接辐射或舱内但空气流通顺畅,高温工作温度为48 ℃ 、高温贮存温度52 ℃ ;露天且有太阳直射,高温工作65 ℃(含太阳辐射),高温贮存69 ℃(含太阳辐射);有空气交换或冷却介质工作的设备,其高温工作温度为65 ℃(含太阳辐射),高温贮存69 ℃(含太阳辐射)。

车载装备作为平台,涉及的上装设备类型多,包括发动机、空调、水冷设备、电子设备等等。为了降低高温环境试验的风险,建议可以采取如下两种方式:

1)第一种方案是高温试验只施加环境条件中高温空气温度极值,试验方法参照GJB 150.3A-2009 执行,太阳辐射引起的热效应则单独开展,试验方法参照GJB 150.7A-2009 规定的太阳辐射热效应试验;

2)第二种则是“高温空气温度+太阳辐射”同时施加的方式来开展高温试验,即在试验箱内施加给定的高温空气温度条件,并同时施加太阳辐射条件,区别于GJB 150.7A-2009 中太阳辐射热效应试验方法的是:试验过程中是否工作、施加恒定温度或循环温度则按GJB 150.3A-2009 规定的条件确定。

虽然这种方式不在GJB 150.3A-2009 和GJB 150.7A-2009 的通用程序范畴,但空气温度和太阳辐射的叠加作用属于实际自然环境中会发生的环境,并且在GJB 150.3A-2009 的第3.3.3 节,明确指出若存在强化的太阳辐射时,应在高温试验装置中尽可能包括或模拟这些条件。GJB 150A-2009 作为可裁剪实验室环境试验标准,根据产品特点进行适当剪裁无疑是合适的,也能更好摸出产品的真实环境适应能力水平,以验证装备的高温环境适应能力。传统恒定高温环境试验只是施加空气温度,这对于发动机、空调设备、水冷设备来讲无法模拟实际环境;而太阳辐射的热效应试验一般只在最高温度响应时开机工作测试即可。这种“高温空气温度+太阳辐射”试验方法与传统恒定高温环境试验和太阳辐射的热效应试验均有不同,模拟的是实际环境高温空气温度和太阳辐射叠加作用,并在空气温度达到稳定时进行通电,验证产品在空气温度、太阳辐射以及产品自身产热、隔热和散热能力综合作用下的高温环境适应性。需要说明的是,这种“高温空气温度+太阳辐射”的试验方式主要针对整车以及上装设备中可能接受太阳辐射的产品,对于其他由于布置在发动机等热源附近或者在密闭舱室内布置的设备,则仍建议采用恒定高温试验。当然,承研单位若觉得按该方式开展高温环境试验时仍存在风险,则可按照第一种方案开展,在某种程度上也能降低高温试验不通过的风险,但会增加试验经费,需要研制单位根据产品的设计情况以及研制经费、研制进度进行综合权衡。

5 结束语

确定的高温环境条件不适当,会导致产品设计上的困难,受到产品设计师“自然界不存在这种环境温度”的质疑;选择的高温环境试验程序不恰当,则会导致产品高温环境试验不通过。车载装备很多属于继承性成熟设计,诸如发动机、空调等均选用成熟产品,更应在高温环境条件的论证上慎之又慎。本文结合某车载装备中高温环境条件的论证,从产品特点分析出发,重点分析了高温环境指标论证及验证问题并给出了解决对策,可以为装备的高温环境条件论证工作提供借鉴。